膀胱癌是常见的泌尿系统恶性肿瘤,根治性膀胱切除术是非转移性肌层浸润性膀胱癌(MIBC)的标准治疗选择,能有效控制肿瘤进展;但术后尿流改道及远期并发症极大地影响了患者的生活质量。如何在“根治性膀胱切除”和“保膀胱”之间进行抉择、平衡患者的长期生存和生活质量,是近年来的临床热点话题。

中国人民解放军总医院张旭院士团队的研究——替雷利珠单抗联合吉西他滨-顺铂(GC方案)治疗肌层浸润性膀胱癌(MIBC)的新辅助 II 期研究为MIBC患者的“膀胱切除”和“保膀胱”提供了新的诊疗思路,该研究在今年的欧洲泌尿外科协会(EAU)年会由中国人民解放军总医院顾良友教授进行了口头报告(摘要号:A0112)[1]。

为了广大临床医生更好地了解化免联合模式在MIBC领域的治疗价值,【肿瘤资讯】特邀张旭院士分享膀胱癌诊疗见解与期许,并邀请该研究团队的李宏召教授及顾良友教授针对研究内容及疾病诊疗发展趋势分享学术洞见。

张旭院士寄语

近年来,中国人民解放军总医院在膀胱癌治疗方面取得了显著进展。从创新外科手术技术,到开展丰富的临床研究探索,我们精益求精,力求给患者带来更优质的治疗方案,使患者在根治疾病的同时,能够有更好的生活质量。

本次在2025年 EAU年会上公布的替雷利珠单抗联合吉西他滨-顺铂治疗肌层浸润性膀胱癌的研究成果,夯实了化免联合在膀胱癌治疗中的价值、在研究中,我们也考虑到了患者的保膀胱诉求,1年膀胱完整无病生存率高达 91.7%,这一数据不仅为患者带来了新的希望,也为膀胱癌的保膀胱治疗提供了新的思路和循证医学依据。

未来,我们将继续深耕膀胱癌治疗领域,探索更多创新疗法,如抗体偶联药物以及更多新药的应用,并进一步优化治疗方案。同时,我们将深入挖掘生物标志物等在疗效预测中的价值,以期为患者提供更精准、更个性化的治疗选择。未来,期待与同行们携手,共同推动膀胱癌治疗的进步,让每一位患者都能在“根治”与“保膀胱”之间找到最适合自己的平衡点,重获健康与尊严。

研究摘要

研究背景:

替雷利珠单抗现已获批用于转移性UC的治疗,但其在MIBC新辅助治疗阶段的研究数据还非常有限。本研究旨在评价替雷利珠单抗联合顺铂和吉西他滨(GC)化疗作为MIBC新辅助治疗的有效性和安全性。

研究设计:

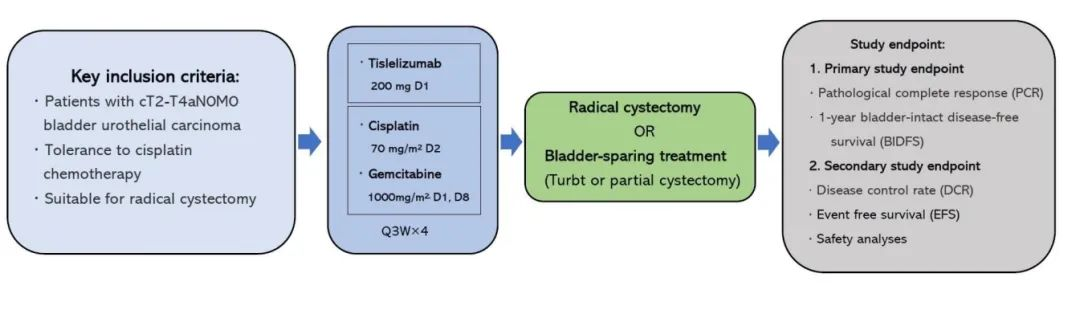

研究(ChiCTR2100043195)纳入了疾病分期为cT2-4N0M0且适合接受根治性膀胱切除术(RC)的MIBC患者,患者入组后接受最多4周期的替雷利珠单抗联合GC化疗,综合临床评估、MDT建议和患者意愿,患者于治疗6周内接受RC或保留膀胱治疗(最大化 TURBT 或部分膀胱切除术)。主要研究终点是病理完全缓解(pCR)和1年膀胱完整无病生存率(BIDFS)。次要终点包括疾病控制率(DCR)、无事件生存(EFS)和安全性等,研究设计如图1所示。

图1 研究设计

图1 研究设计

研究结果:

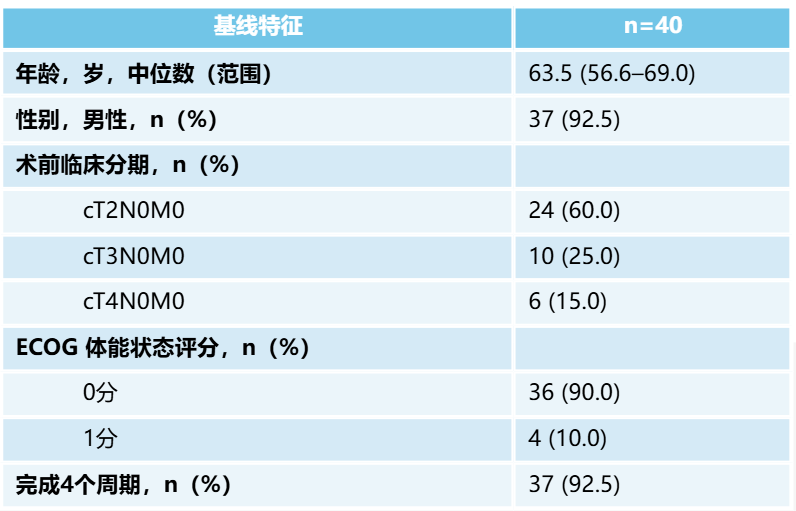

截至2024年10月26日,研究共纳入40例患者,其中37例患者完成了4个周期的术前新辅助治疗。所有患者中,临床分期为cT2、cT3、cT4 的患者分别为24例(60.0%)、10例(25.0%)、6例(15.0%),患者基线特征如表1所示。

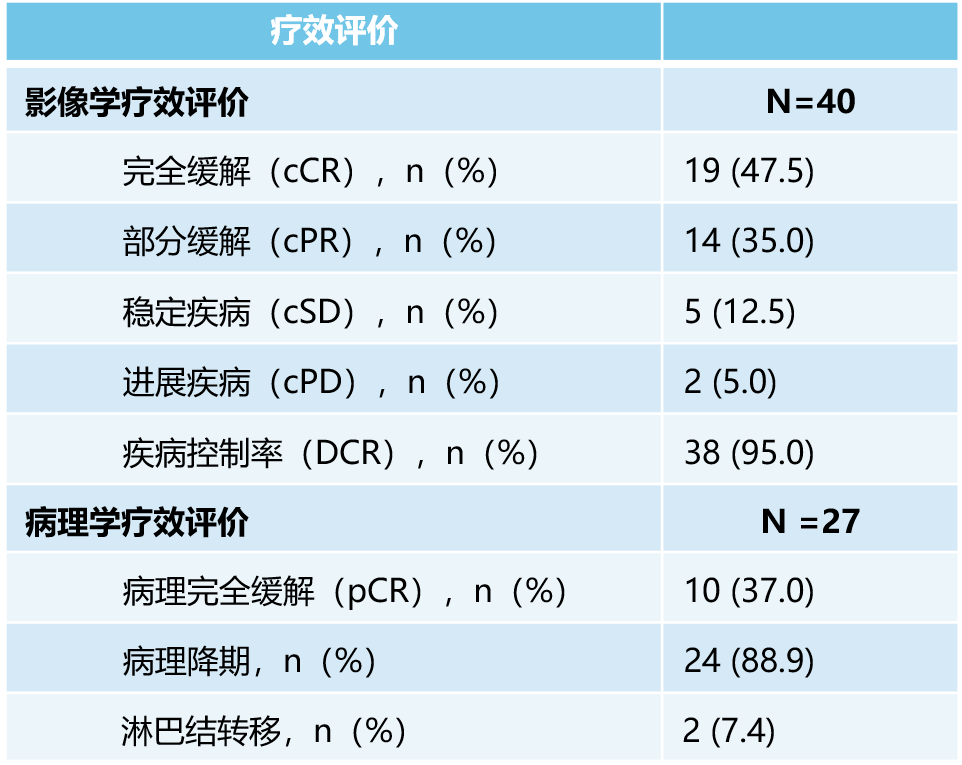

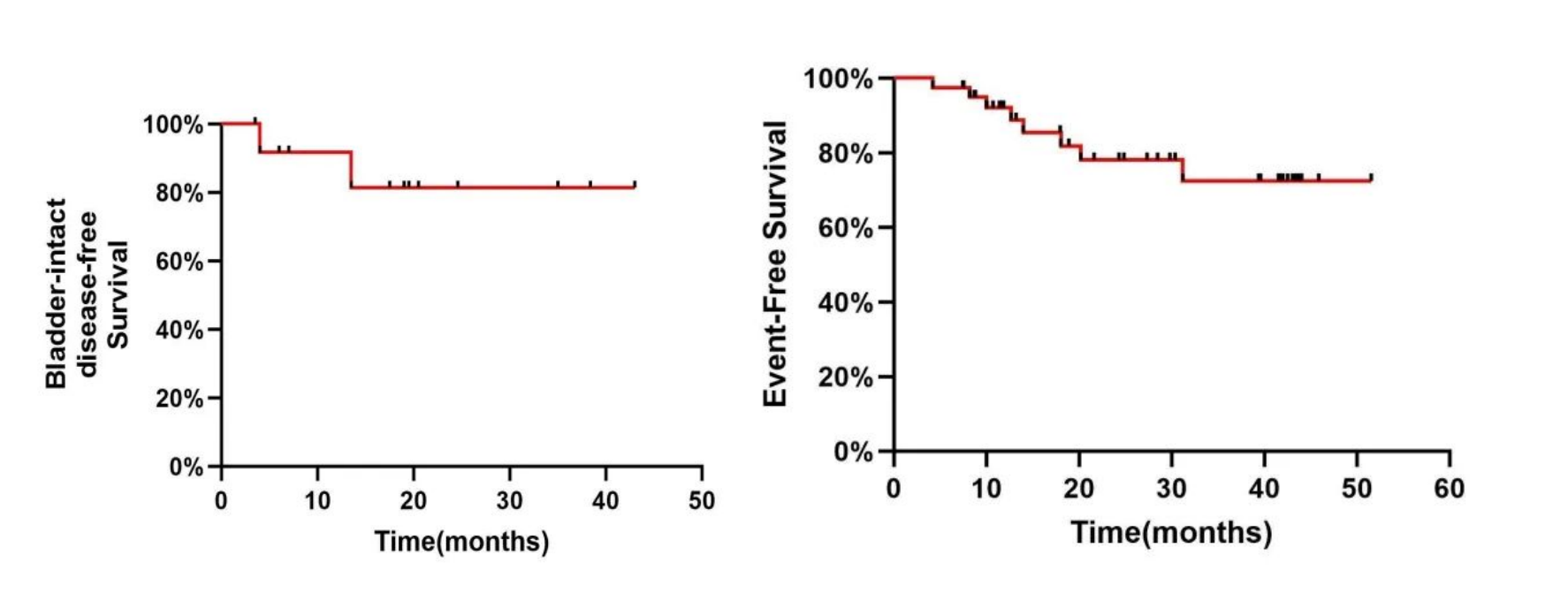

新辅助治疗后,所有患者的影像学完全缓解率(cCR)为47.5%,DCR为95%,如表2所示。在接受根治性膀胱切除术的27例患者中,10名(37.0%)患者达到病理完全缓解(pCR),24名(88.9%)患者达到了病理降期。13例选择保膀胱治疗的患者经26.1个月(7.4~51.5 个月)的中位随访后,,1年BIDFS为91.7%(95%CI:76%-100%);1年EFS率为92.1%(95CI:83.5%-100%),如图2所示。

图2 左右分别为研究BIDFS和EFS曲线

图2 左右分别为研究BIDFS和EFS曲线

安全性方面,最常见的治疗相关不良事件(TRAEs)为脱发(95.0%)、恶心(77.5%)、食欲不振(67.5%)和骨髓抑制。最常见的免疫治疗相关不良事件(irAEs)为皮疹(27.5%)和瘙痒(20.0%),未观察到与治疗相关的死亡。

研究结论:

新辅助替雷利珠单抗联合GC方案在MIBC患者中显示出良好的疗效和可耐受的安全性。对于特定患者群体,膀胱保留治疗是一种可选的治疗方案。未来仍需通过更大样本量、更长随访时间的前瞻性研究验证这一结论。

专家解读

根治与保膀胱的“两难抉择”,活下去和活得好的“双重考验”

MIBC是一种侵袭性强、预后较差的恶性肿瘤,根治性膀胱切除术是分期为cT2-4N0M0的MIBC患者的标准治疗选择,但RC围术期及远期并发症、根治术后的尿流改道等极大地影响了患者的生活质量,“保膀胱”几乎成为了每位膀胱癌患者的治疗诉求。

然而,我国的保膀胱治疗应用仍非常有限,一方面,最大化TURBT+系统化疗+局部放疗的TMT模式是现阶段循证医学证据最充分的保膀胱治疗方案,但放疗会增加疾病进展后挽救性膀胱切除手术的难度;与此同时,哪些MIBC患者能够获益于保膀胱治疗,仍缺乏高级别的循证医学证据。

免疫治疗助力MIBC疗效提升,为患者提供更多选择机会

近年来,免疫治疗的崛起为MIBC治疗带来新的方向,越来越多的临床研究证据显示,免疫联合化疗新辅助治疗MIBC能够提高患者的cCR率和pCR率,从而改善RC手术后患者的长期生存,如在BGB-A317-2002-IIT研究[2]中,替雷利珠单抗联合GC化疗新辅助MIBC的pCR率为50.9%,病理降期率高达75.4%,术后1年RFS率为85.2%。

临床实践中,新辅助治疗后肿瘤得到良好控制的MIBC患者,往往会表达出强烈的保膀胱诉求,这也促使我们思考,这些患者能否在保膀胱治疗后得到类似于RC的生存获益,也正是在这一背景下,本研究探索了替雷利珠单抗联合GC化疗在MIBC术前阶段的治疗价值,以期给患者带来“生存”和“生活质量”的双重提升,让更多的MIBC患者有权在“根治性手术”和“保膀胱”中进行选择。

病理降期率88.9%,1年BIDFS率91.7%,化免联合有望重塑MIBC治疗格局

本次2025 EAU[1]公布的替雷利珠单抗联合GC化疗新辅助治疗MIBC的研究,共纳入了40例cT2-4aN0M0患者,新辅助治疗后根据临床疗效评估结果,结合MDT团队的建议和患者的意愿,给予了患者RC和保膀胱的治疗选择。

在所有40例患者中,cCR为47.5%,DCR为95%,提示替雷利珠单抗联合化疗能够有效控制MIBC肿瘤进展。13例选择保膀胱治疗的患者的1年BIDFS为91.7%,1年EFS率为92.1%,提示保膀胱治疗后大部分患者能够实现较好的生存,但仍需长期随访数据继续监测此类患者的长期预后。

在接受根治性膀胱切除术的27例患者中, 37.0%的患者达到pCR,而病理降期率高达88.9%,需要特别指出的是,该研究的pCR率可能与BGB-A317-2002-IIT研究的50.9%的数据略有差距,重要的原因之一是该研究中选择保膀胱治疗的患者较多,这些保膀胱的患者中有大部分是新辅助治疗效果较好的患者,他们如接受RC治疗,有更高的获得pCR机会。但综合患者的意愿和生活质量考虑后,他们选择了保膀胱治疗,因此,会导致该研究的pCR率相对偏低。

更多临床探索,更长随访观察,为MIBC诊疗提供宝贵循证指导

2024年12月发表的《膀胱癌保膀胱治疗多学科诊治协作专家共识(2024版)》[3]强调了“通过严格的患者筛选和新辅助治疗完成后的肿瘤综合再评估,达到cCR的患者可在保证生存的前提下,有效保留膀胱”。从根治性切除到保膀胱治疗,MIBC领域的每一步突破都凝聚着临床与科研的智慧。化免联合方案91.7% 的1年BIDFS率,不仅是一个数字,更是患者重获生活尊严的希望。

期待这一治疗模式能够惠及更多患者,也期待新型治疗药物如抗体偶联药物(ADC)等的应用,能够给MIBC的治疗带来更多选择与希望。但同时我们也需要时刻保持科学、严谨的态度,用更大样本量和更长时间随访的数据,验证新辅助后保膀胱治疗模式的临床价值;与此同时,探索肿瘤突变负荷(TMB)等生物标志物对疗效及复发风险的预测价值,让“RC”与“保膀胱”的抉择更加有迹可循。

本期特邀专家——张 旭 院士

解放军总医院泌尿外科医学部主任

中国科学院院士

中国医学科学院学部委员

中华医学会泌尿外科分会候任主任委员

北京市医学会泌尿外科分会主任委员

中国人体器官捐献管理中心副主任

中国抗癌协会腹腔镜与机器人手术分会主任委员

全军战创伤重点实验室主任

中央保健委员会专家组成员

国家高科技研究发展计划及全军重大后勤科研项目首席科学家,全军科技领军人才

国家杰出青年基金、国家科技进步奖获得者,享受国务院特殊津贴

我国泌尿外科腹腔镜和机器人技术的奠基人,《Bladder》、《微创泌尿外科杂志》等学术期刊主编

本期特邀专家——李宏召 教授

解放军总医院泌尿外科医学部

主任医师,教授,博士研究生导师

解放军总医院泌尿外科医学部 副主任

享受国务院政府特殊津贴专家;中央军委保健委员会会诊专家

全军学科拔尖人才;享受军队优秀专业技术人员一类岗位津贴

CUA肿瘤学组委员;CUDA微创和机器人学组委员

中国老年医学会泌尿外科学分会副会长

北京医学会泌尿外科分会 委员

CUA第三届膀胱癌指南编写组 副组长

《吴阶平泌尿外科学》(2024版)尿路上皮癌编写组 副组长

《Bladder》执行主编;《中华泌尿外科杂志》编委

《微创泌尿外科杂志》主编助理;《机器人外科学杂志》常务编委

获国家科技进步二等奖两项;中华医学科技奖一等奖一项

本期特邀专家——顾良友 教授

中国人民解放军总医院泌尿外科医学部副主任医师、副教授、硕士生导师

中华医学会泌尿外科分会临床研究办公室秘书

中国抗癌协会整合肿瘤学分会青委会(青年创新联盟)委员

中国抗癌协会中西整合肾癌专委会委员

中华医学会老年医学分会泌尿肿瘤青年医师联盟成员

入选2023年北京市科技新星计划,主持国家自然科学基金等课题5项

以第一/通讯作者于STTT、Innovation、Eur Urol、Cancer Treat Rev、J Urol、Commun Biol等发表论文41篇,中科院Top期刊9篇,H指数27

研究成果多次入选ASCO、ESMO、EAU、SIU、UAA等国际会议

《BMC Urology》、《Frontiers in Oncology》编委 ,《Cancer Letters》、《Surgery》等审稿人

获中华医学科技奖一等奖1项,解放军总医院医疗成果一等奖、科技进步二等奖各1项

1.2025 EAU, A0112: Phase Ⅱ study of neoadjuvant tislelizumab plus gemcitabine- cisplatin in muscle-invasive bladder cancer.

2. Li, K., et al. Neoadjuvant gemcitabine-cisplatin plus tislelizumab in persons with resectable muscle-invasive bladder cancer: a multicenter, single-arm, phase 2 trial. Nat Cancer. 2024 Oct;5(10):1465-1478.

3. 中国肿瘤医院泌尿肿瘤协作组. 膀胱癌保膀胱治疗多学科诊治协作专家共识(2024版). 中华肿瘤杂志,2024,46(12):1136-1155.

排版编辑:肿瘤资讯-展思懿

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号