在第十八个国际罕见病日之际,中国罕见病联盟发起了包括脑胶质瘤在内的系列活动,脑胶质瘤作为联盟重点关注的疾病领域,其中少突胶质细胞瘤和星形细胞瘤更是关注焦点。联盟携手患者组织、行业联盟、专家学者等社会各界力量,通过举办线上研讨会和闭门会等多种形式的领域研讨会,深入探讨少突胶质细胞瘤和星形细胞瘤的诊疗现状、研究进展等内容。活动中,有幸采访到中国医学科学院北京协和医院神经外科的马文斌教授。作为脑胶质瘤治疗领域权威专家,马教授将围绕脑胶质瘤临床特点、新药进展及中国罕见病联盟影响等话题展开讨论,助力社会各界深入了解与思考。

马教授您好,在临床实践中,少突胶质细胞瘤和星形细胞瘤有哪些特点?这两种疾病在临床诊疗上有哪些规范和标准?还有哪些挑战需要攻克?

马文斌教授:

胶质瘤是一种原发性颅内恶性肿瘤,存在分级。成人胶质瘤分为2、3、4级,4级的胶质母细胞瘤较为常见,已被列入我国第二版罕见病目录。成人弥漫性2级胶质瘤主要包括星形细胞瘤和少突胶质细胞瘤,也属罕见病。

从病因学看,胶质瘤主要由三羧酸循环中异柠檬酸脱氢酶(IDH)突变,导致表观遗传学和基因组学改变而引发。其发病隐匿,主要见于三四十岁的青年和中年人群,对成年劳动力危害大。症状较为隐匿,发生于功能区多以癫痫起病,非功能区则有性格改变、记忆力减退、无法胜任工作等非特异性症状。因此,若肿瘤恰好发生在功能区,反而更易被察觉,且此时肿瘤一般较小。遗憾的是,大部分患者确诊时肿瘤体积已较大,且位置较深,甚至可能跨越脑叶,这使得胶质瘤的治疗面临诸多棘手的问题。

在胶质瘤的诊断方面,主要依靠以磁共振成像为代表的结构影像学检查。同时,目前一些新型的检查手段也对胶质瘤的诊断具有一定的辅助作用。在治疗策略上,胶质瘤主要以手术治疗为主,手术的目标是争取实现肿瘤切除率达到80%以上。然而,部分患者由于肿瘤体积较大且位置较深,难以达到如此高的切除比例。在这种情况下,则需要引入放疗和药物治疗加以干预。此外,在制定治疗方案时,还需综合考虑患者的年龄等因素。对于星形细胞瘤和少突胶质细胞瘤患者,年龄大于40岁或肿瘤未全切,是复发或向高级别进展的高危因素,满足其一就按高级别、高风险处理,术后需放疗和化疗。

值得一提的是,近年来新型药物(如IDH抑制剂)的问世,极大地改善了当前胶质瘤的治疗现状。

Vorasidenib作为IDH1/2双重靶向抑制剂,在临床研究中表现良好。请问该药物在临床实践中的具体表现如何?其引入中国临床治疗会给现有治疗格局带来哪些改变?

马文斌教授:

2023年,国际上INDIGO III期临床试验取得成功,Vorasidenib由此成为备受瞩目的药物新星。在胶质瘤这一相对小众的病种领域,出现这样疗效良好的药物实属罕见。2024年底至2025年初,诸多知名期刊在评选药物明星时,均提及了Vorasidenib。2024年,NCCN指南更新了三版,以Vorasidenib为代表的IDH抑制剂在2级星形细胞瘤和少突胶质细胞瘤的应用中,权重日益增加,推荐排序愈发靠前。从治疗原理来看,少突胶质细胞瘤和星形细胞瘤的发病与三羧酸循环相关。IDH作为作用于该环节的一种酶,发生突变后,α-酮戊二酸无法正常转化为异柠檬酸,而是生成2-羟基戊二酸这种致癌化合物,进而导致表观遗传学改变。Vorasidenib正是针对这一发病机理研发的药物,因此,其作用机制具有较强的说服力。

根据当前NCCN指南的应用范畴,对于暂时不打算进行放化疗的2级星形和少突胶质细胞瘤患者,可首选以Vorasidenib为代表的IDH抑制剂进行治疗。此外,在目前的临床试验中,Vorasidenib正与替莫唑胺联合使用,相关试验也在持续推进。

您觉得这类新药对胶质瘤患者的治疗选择意味着什么?

马文斌教授:

如今,许多患者及其家属已成为具备专业知识的“专家型”群体。自Vorasidenib问世以来,众多患者家属纷纷通过网络查询该新药的研发进展及治疗效果等相关信息。这一现象促使神经肿瘤领域的医生不断自我更新知识体系,加强学习,及时掌握最新的临床数据,从而为患者提供更为准确和专业的诊疗建议。

在药物可及性方面,以往国内对于国外新上市的药物虽有所了解,但往往难以获取。而现在,这一情况得到了显著改善,尤其是在胶质瘤治疗领域的IDH抑制剂方面。目前,在海南博鳌先行区,患者已能够购买相关药物。从整体来看,国内在药物可及性方面与国际水平的差距正逐渐缩小,与NCCN指南所推荐的药物使用情况相比,最多也仅存在半年至一年的时间差。药物可及性的不断增强,无疑对患者是极为有利的。这也要求医生们在药物适应症的把控以及联合治疗方案的制定等方面,投入更多精力进行深入研究和探索。

中国罕见病联盟的成立对胶质瘤等罕见病患者带来了哪些积极影响?您对胶质瘤这一类罕见疾病未来的发展有哪些展望?

马文斌教授:

中国罕见病联盟的成立,对众多患者益处显著:一方面,患者有了倾诉治疗困境的平台,且通过联盟能让更多人了解其病情;另一方面,联盟内的专家也团结协作,针对各类罕见病,发挥专业才智,在宣传方面告知公众疾病的情况、诊断及治疗方法。

在胶质瘤领域,胶质母细胞瘤率先被列入我国第二版罕见病目录,树立了良好先例,人们期望成人胶质瘤中的星形细胞瘤和少突胶质细胞瘤也能尽快纳入罕见病目录,这对后续新药和疾病发展十分有利。目前治疗胶质瘤的药物多为进口,国际上相关临床试验领先,发展迅速,积累资料丰富,新药频出。为使这些药物落地中国、惠及中国患者,可利用先行区/保税区政策;或未来可通过国家集采降低药价,提高患者对药物的可及性。

INDIGO关键研究数据更新

研究目的:

INDIGO研究(NCT04164901)[2]是一项全球多中心、随机、双盲、安慰剂对照的III期研究[2],在患有异柠檬酸脱氢酶1和2基因突变(mIDH1/2)的残留或复发性2级少突胶质细胞瘤或星形细胞瘤且仅接受过手术治疗的患者中,比较Vorasidenib与安慰剂的疗效。

根据2024年第29届神经肿瘤学会年会SNO公布的INDIGO研究最新结果[3]:

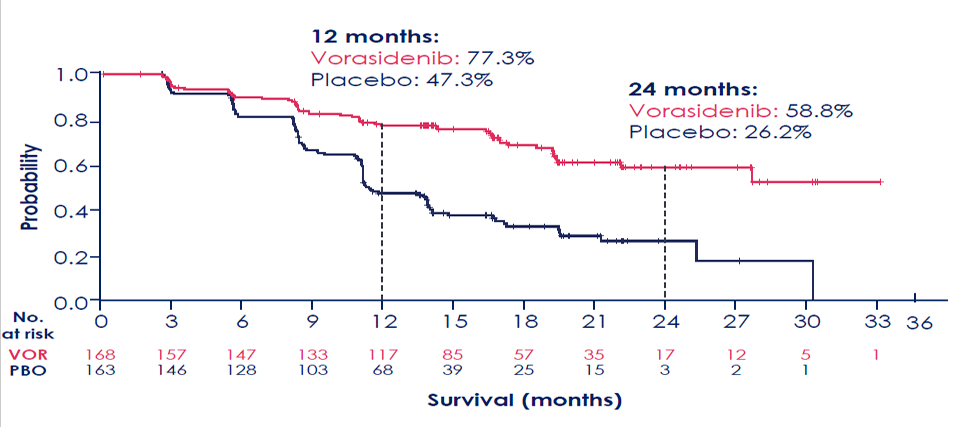

● 数据截止至2023年3月7日,中位随访20.1个月,Vorasidenib治疗组患者中位无进展生存期PFS未达到(95%CI:22.1-未达到),安慰剂组患者中位PFS为11.4个月(95%CI:11.1-13.9),治疗组患者疾病进展或死亡风险显著降低达65%,HR=0.35(95%CI:0.25-0.49, P=0.00000000013)。

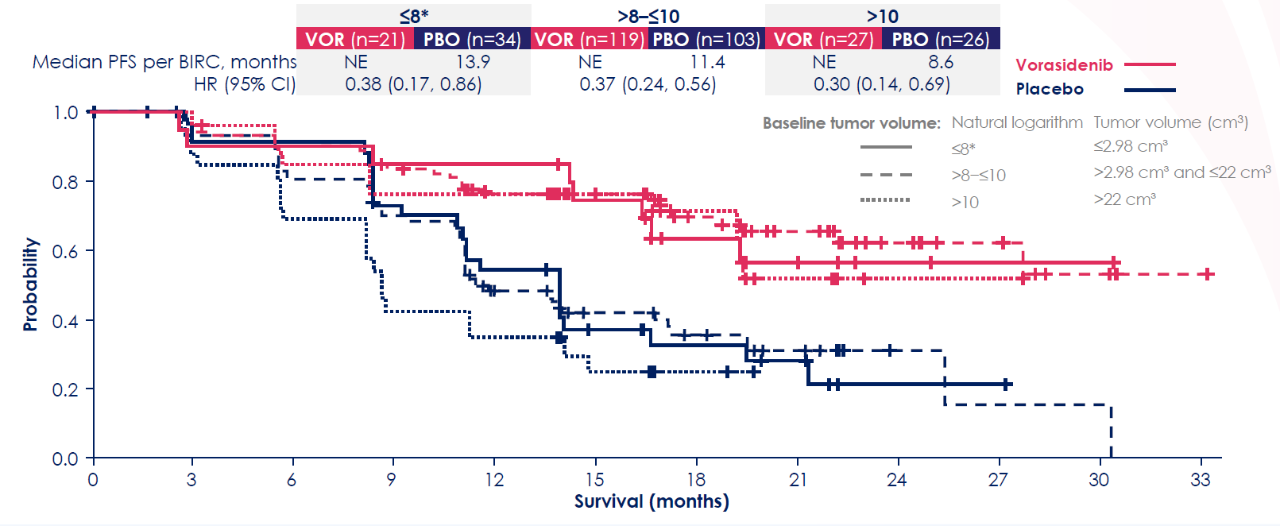

● 长期随访数据显示,无论患者治疗前脑胶质瘤体积大小如何(≤2.98cm³、2.98-22cm³、>22cm³),Vorasidenib治疗均可显著提升患者PFS。

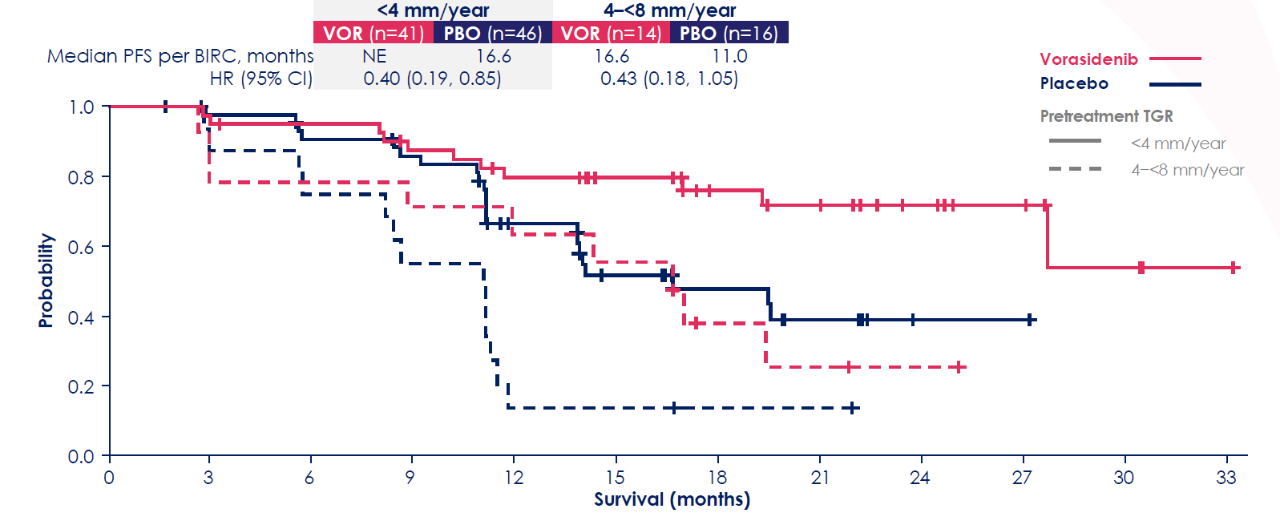

● 无论患者治疗前脑胶质瘤肿瘤增长速率TGR如何(直径增长<4mm/年、直径≥4mm至<8mm/年、直径增长≥8mm/年患者过少,暂未做统计分析),Vorasidenib治疗均可显著提升患者PFS。

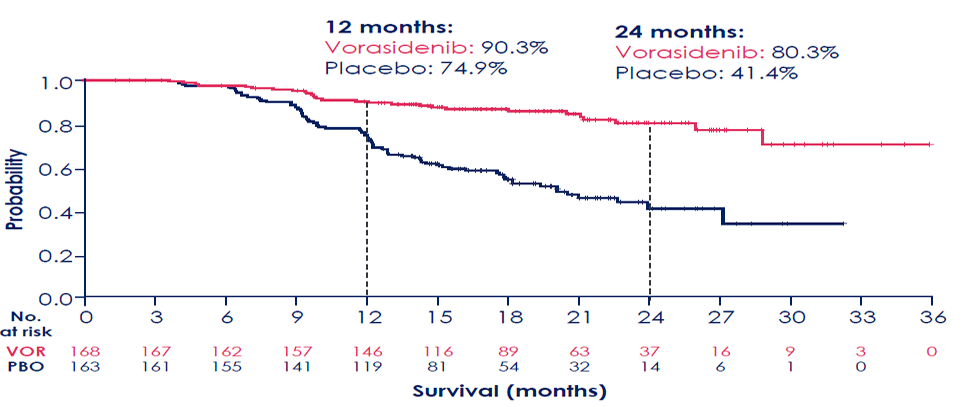

● Vorasidenib治疗组患者的中位至下一次干预时间(TTNI)未达到(95%CI:未达到-未达到),安慰剂组TTNI为20.1个月(95%CI:17.5-27.1),HR=0.25(95%CI:0.16-0.40,P=0.00000000048)。

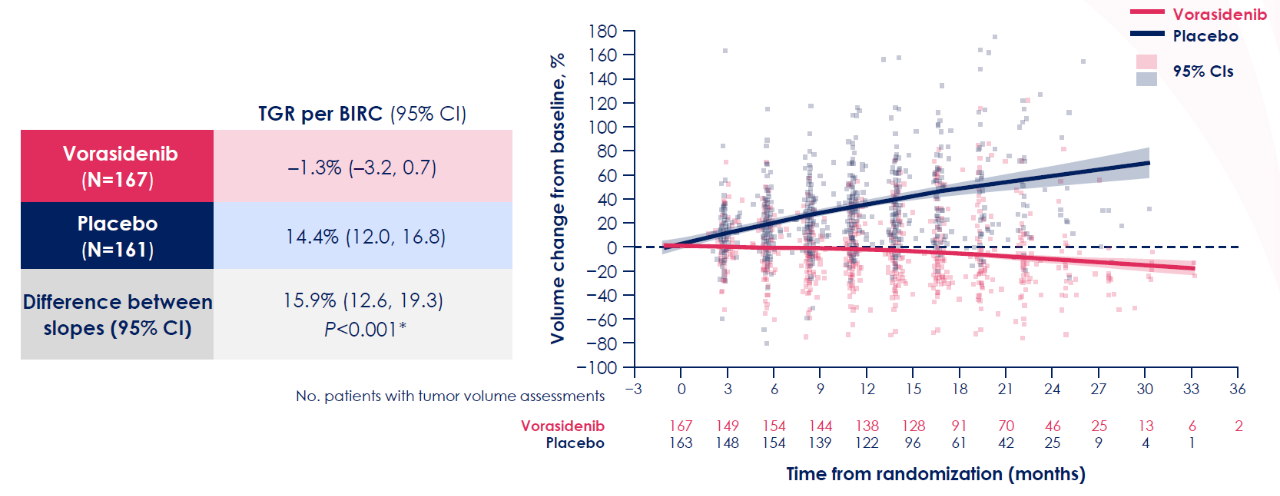

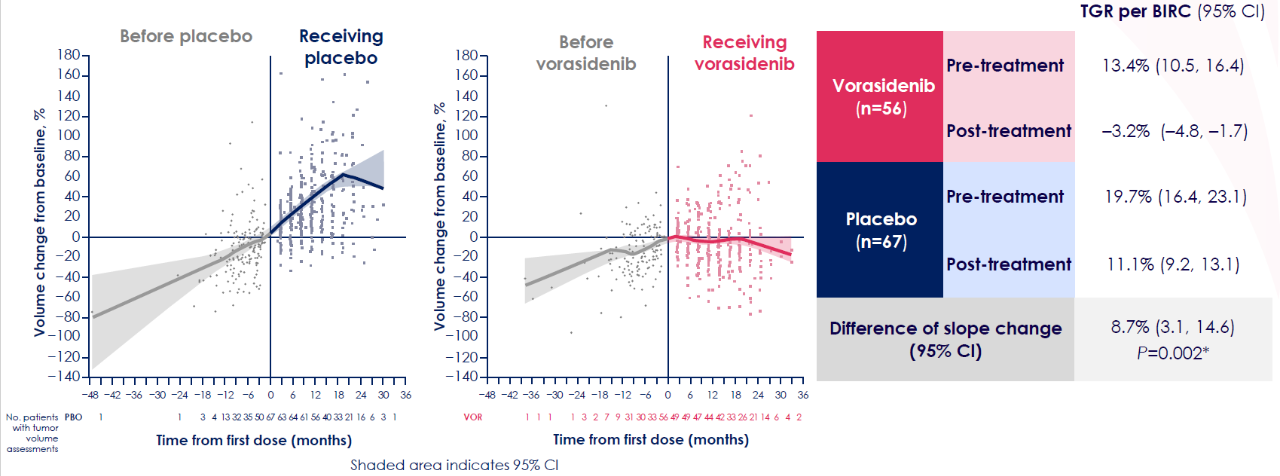

● Vorasidenib治疗组患者肿瘤生长速率 (TGR)为-1.3%(95%Cl:-3.2~0.7),而安慰剂组TGR为14.4%(95%Cl:12.0~16.8),两者相差15.9%(12.6~19.3,P<0.001)。

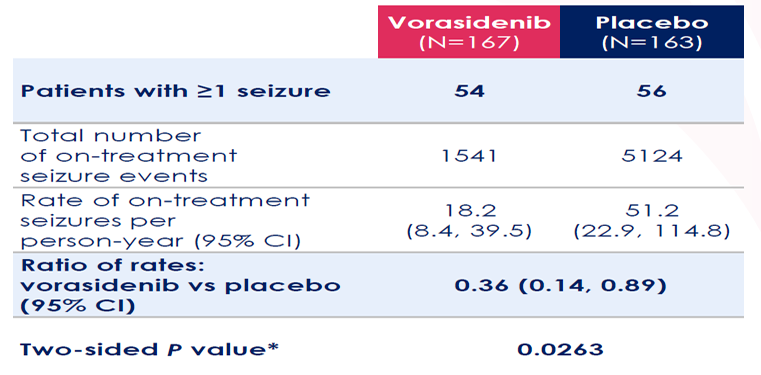

● Voresidenib治疗组患者整体年度癫痫发生率更低,治疗组患者癫痫年平均发生18.2次/人,安慰剂组患者癫痫年平均发生51.2次/人。

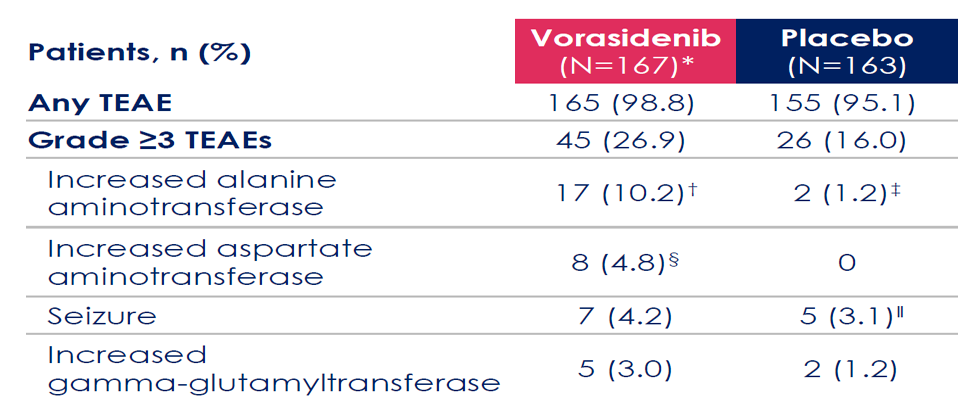

● Vorasidenib药物安全性整体可控,与既往报告的安全性数据[2]一致:接受Vorasidenib治疗的患者出现≥3级不良事件整体发生率较低,主要常见的不良事件包括:丙氨酸氨基转移酶升高、天门冬氨酸氨基转移酶升高,因治疗相关不良事件导致减量、停药或退出研究的患者比较均较低,无不良事件导致患者死亡。

1.NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology-Central Nervous System Cancers (2024 Version Ⅱ) [DB/OL]. http://www.nccn.org.

2.Yoshiki Arakawa, Ingo K. Mellinghoff, et al. INDIGO: A global, randomized, double-blinded, phase 3 study of vorasidenib versus placebo in patients with residual or recurrent grade 2 glioma with an IDH1/2 mutation. ASNO 2024.Poster no.244.

3.Mellinghoff IK, van den Bent MJ, et al. A global, randomized, double-blinded, phase 3 study of vorasidenib versus placebo in patients with adult-type diffuse glioma with an IDH1/2 mutation (INDIGO): UPDATED RESULTS. Presented at: 2024 SNO Annual Meeting; November 21-24, 2024; Houston, TX. CTNI-53.

审批号:M-VORAS-CN-202503-00001

Vorasidenib已落地海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区,符合条件并且有需求的患者可在海南博鳌四川大学华西乐城医院就医使用。

专家简介

主任医师,教授,博士生导师

中国抗癌协会脑胶质瘤专业委员会前任主任委员

中国药促会脑神经药物专业委员会副主任委员

北京医学奖励基金会脑转移瘤专委会主任委员

中国脑转移瘤协作组副组长

中国脑胶质瘤协作组第三任组长

擅长开展恶性脑肿瘤的综合治疗和全病程管理,对恶性胶质瘤及脑转移瘤的手术、化疗、分子靶向治疗、耐药复发及基因治疗研究等有较深入的研究

在微创神经外科领域,开展影像引导下-术中电生理检测下-唤醒麻醉下重要皮层及白质纤维束功能区病变切除,并对多模式影像学融合(如PET/CT、fMRI、MRI、CT)神经导航有所心得现任中华外科杂志通讯编委,中华神经外科杂志及中国神经精神疾病杂志审稿专家

目前开展恶性颅脑肿瘤十余项临床试验,惠及百余名患者。主持并结题多项国家自然科学基金课题。

在《中华神经外科杂志》等核心期刊上发表10余篇,发表SCI文章150余篇

作为编者参与编写《脑肿瘤的化学治疗》、《神经外科诊疗常规》、《临床内分泌外科学》等,作为副主译参与翻译《神经外科手术学》,作为译者翻译《神经外科学》、《威廉姆斯内分泌学》等

本文转自:神外资讯

排版编辑:肿瘤资讯-yu

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号