慢性淋巴细胞白血病(CLL)是一种成熟B 淋巴细胞克隆增殖性肿瘤,临床表现外周血淋巴细胞增多、肝脾及淋巴结肿大,并累及淋巴系统以外其他器官,晚期可表现为骨髓衰竭。CLL多发生于老年患者中,并且具有高度可变的临床病程。BTK抑制剂、BCL2抑制剂和CD20单抗等疗法及其不同的两药甚至三药联合方案显著改善了CLL的预后,但最佳顺序仍有待确定,尤其是对BTK和BCL2抑制剂双重耐药的患者存在较大挑战。

American Journal of Hematology杂志近日发表综述,阐述了CLL的流行病学、发病机制、诊断和治疗,并提供了更新的算法来指导临床诊断和治疗决策。

疾病概述

SEER 数据库的最新更新显示,CLL的年龄标化发病率为每年4.6/10万人,使 CLL 成为最常见的白血病类型。诊断时的中位年龄为70岁,不到10%的 CLL 患者年龄小于45岁。男性患者多于女性患者 (1.9:1)。

大约0.6%的男性和女性在人生中的某个时间点诊断为CLL。2024年,SEER在美国估计了20,700例新发 CLL 病例,占所有新发癌症病例的1%。2024年,美国估计有215,107例慢性淋巴细胞白血病患者。CLL 的发病率在过去二十年中保持稳定,但死亡率持续下降。据估计,CLL在2024年导致4,440例死亡,占所有癌症死亡的0.7%。CLL相关死亡率为1.1/10万人/年。1975年,CLL患者的5年相对生存率为65.1%,且在过去几十年中稳步增加,2024年估计为88.5%。欧洲CLL 流行病学数据相似,而亚洲发生率更低,大约为1/5-1/10。

CLL的特征为血液、骨髓、淋巴结和脾脏内成熟的、典型的CD5阳性B-c细胞的克隆性增殖和聚集。生成克隆B细胞的能力似乎是在造血干细胞 (HSC) 阶段获得的,表明 CLL 的主要致白血病事件可能涉及多能、自我更新的HSC。人们越来越了解逐步致白血病转化的过程。CLL通常是由于大染色体物质的丢失或增加(如 13q 缺失、11q缺失、12三体),随后为其他突变,这些突变使白血病的侵袭性增加。

大约80%的CLL患者携带以下4种常见染色体改变中的至少1种:染色体13q14.3缺失 [del(13q)]、del(11q)、del(17p) 或12三体。Del(13q) 是最常见的染色体改变,约55%的病例携带,孤立性 del(13q14) 通常表明疾病的侵袭性较低。位于 del(13q14) 关键区域的 miRNA miR-15a 和16–1可调节抑制细胞凋亡或驱动细胞周期进程的蛋白的表达。在5%-8%的化疗初治患者中发现17号染色体短臂缺失[del(17p)],这些缺失几乎总是包括条带17p13(肿瘤抑制基因 TP53 所在位置)。携带 del(17p) 克隆的CLL患者显示显著的遗传毒化疗耐药。4%-37%的CLL患者中携带TP53突变,预后较差。del(17p)病例大多数显示其余TP53等位基因突变 (>80%)。在无 del(17p) 的病例中,TP53突变更为罕见,但对化疗反应和总生存期具有相似的不利影响。在25%的未化疗晚期患者和10%的早期患者中可发现11号染色体长臂缺失[del(11q)],这些缺失通常包括包含基因 ATM 的条带11q23,该基因编码近端 DNA 损伤反应激酶ATM。此外,携带 del(11q) 克隆的患者通常表现出巨大淋巴结肿大、快速进展和 OS 缩短。有趣的是,del(11q) 的部分不良预后特征可被化学免疫治疗克服。在10%-20%的 CLL 患者中观察到12三体,与预后中等相关。与携带12三体的 CLL 发病机制相关的基因在很大程度上仍未知。

使用全外显子测序可表征CLL的基因组情况。除上述染色体畸变外,共发现44个复发突变基因和11个复发性体细胞拷贝数变异,包括NOTCH1、MYD88、TP53、ATM、SF3B1、FBXW7、POT1、CHD2、RPS15、IKZF3、ZNF292、ZMYM3、ARID1A和PTPN11基因。这些分析确定了RNA处理和输出、MYC活性以及MAPK信号传导是CLL的关键通路。此外,涉及DNA损伤信号传导和DNA修复的蛋白质也经常参与 。有趣的是,17p缺失和11q缺失,以及TP53和ATM的失活体细胞突变,在对DNA损伤化疗产生二次耐药的患者中更为常见。位于9号染色体长臂的增强子中的突变可以减少B细胞特异性转录因子PAX5的表达。包括结构变异、拷贝数变化以及包括端粒长度、突变特征和基因组复杂性在内的全局基因组特征对于临床结局具有相关性。

CLL的表观基因组已成为另一个定义疾病特征的因素。CLL细胞群体通过DNA甲基化的随机变化(称为表观突变)而变得多样化。对健康供者和CLL患者的B细胞进行多重单细胞简化表示亚硫酸盐测序,为理解DNA甲基化变化(即表观突变)提供了新的见解。研究结果表明,在单细胞水平上获得的遗传、表观遗传和转录信息的整合,能够描绘CLL病例的谱系历史及其在治疗过程中的演变。

学者已尝试将多层生物学和临床变量整合到综合模型中。Knisbacher等人整合了1148例患者的基因组、转录组学和表观基因组数据,确定了202个 CLL的候选遗传驱动因子(其中109个迄今尚未发现),并完善了 IGHV 亚型的表征。相关分析确定了新的基因表达亚型,可对 CLL 进行亚分类,并创建独立的预后类别。

CLL细胞的生存依赖于一个由巨噬细胞、成纤维细胞、T 细胞或基质滤泡树突状细胞等细胞成分组成的允许性微环境(permissive microenvironment),这些细胞成分提供激活转化细胞中关键生存和促增殖信号通路的刺激。该微环境可产生多种必需的蛋白质(趋化因子、细胞因子和血管生成因子),它们通过适当的表面受体或粘附分子与白血病细胞相互作用,支持CLL细胞的生存。有趣的是,一些新的抑制剂也可通过靶向CLL 患者微环境细胞的关键通路来发挥其作用。使用调节微环境的药物可能代表着复发或难治性CLL的新型治疗策略。

由于在CLL发病机制方面的认识不断深化,CLL的治疗管理也在持续经历重大改进。在过去的三十年间,多种新药获批上市。例如,将氟达拉滨、环磷酰胺与利妥昔单抗联合使用,或者将苯丁酸氮芥与奥比妥珠单抗联合使用的化学免疫疗法,作为CLL患者的一线治疗手段时,显著提高了患者的总生存率。更为近期的是,一些特定的抑制剂也已获批,这些抑制剂能够阻断对CLL细胞存活至关重要的信号通路(如Bruton酪氨酸激酶、PI3激酶和BCL2)。这些抑制剂目前已在一线和二线治疗中取代免疫化疗。

诊断

iwCLL 指南对如何诊断 CLL给出了明确建议。在大多数情况下,CLL的诊断是通过血细胞计数、分类计数、血涂片和免疫表型确定的。WHO血液淋巴样肿瘤分类第5版将 CLL 归类为成熟 B 细胞肿瘤组。在该类别中,CLL被归入“肿瘤前和肿瘤性小淋巴细胞增殖性疾病类别:MBL和CLL”。该家族包括单克隆 B 细胞淋巴细胞增多症 (MBL) 和CLL/SLL。CLL述为白血病淋巴细胞淋巴瘤,通过其白血病外观与 SLL 区分。CLL总是肿瘤性 B 细胞的一种疾病,而以前被描述为 T-CLL 的实体称为 T细胞幼淋巴细胞白血病 (T-PLL)。B前淋巴细胞白血病不再被认为是一个实体。

CLL 的诊断要求外周血中存在≥5000个B淋巴细胞/μL且持续≥3个月。循环B-l淋巴细胞的克隆性需要流式细胞术证实。血涂片中发现的白血病细胞为小的成熟淋巴细胞,细胞质边界小,核致密,核仁不明显,染色质部分聚集。这些细胞可能与较大或非典型细胞、裂解细胞或幼淋巴细胞混合,它们可能占血液淋巴细胞的55%。原淋巴细胞超过该百分比将有利于幼淋巴细胞白血病(B细胞PLL)的诊断。Gumprecht核阴影或污迹细胞为细胞碎片,是在 CLL 中发现的其他特征性形态学特征。

单克隆B淋巴细胞增多症。 在不存在淋巴结病或器官肿大(通过体格检查或 CT 扫描定义)、血细胞减少或疾病相关症状的情况下,将每μL血液中存在少于5000个 B 淋巴细胞定义为“单克隆 B 淋巴细胞增多症”(MBL)。无论外周血B淋巴细胞或淋巴结受累的数量如何,典型骨髓浸润引起的血细胞减少可定义CLL的诊断。MBL似乎以每年1%-2%的速度发展为CLL。

SLL 的定义要求存在淋巴结肿大且不存在克隆性骨髓浸润引起的血细胞减少。此外,外周血中的 B 淋巴细胞数量不应超过5000/μL。在 SLL 中,应尽可能通过淋巴结活检的组织病理学结果确诊。

免疫表型 。CLL细胞共表达表面抗原 CD5 以及 B 细胞抗原CD19、CD20和CD23。与正常 B细胞相比,表面免疫球蛋白、CD20和 CD79b 的水平特征性地较低。白血病细胞的每个克隆仅限于κ或λ免疫球蛋白轻链的表达。CD5的表达也可在其他淋巴系统恶性肿瘤中观察到,如套细胞淋巴瘤。最近的大量协调工作已经证实,CD19、CD5、CD20、CD23、κ和λ组合通常足以确诊。对于不明确病例,CD43、CD79b、CD81、CD200、CD10或 ROR1 等标志物可能有助于完善诊断

风险分层、分期和治疗指征

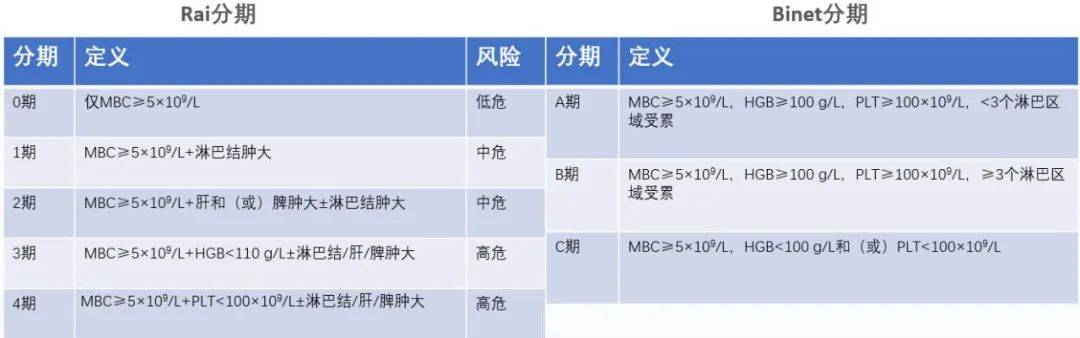

两种广泛接受的临床分期系统,即Rai和Binet。后来对 Rai 分类进行了修改,将预后组的数量从5个减少到3个。两个系统均描述了具有离散性临床结局的三个主要预后组。这两种分期系统简单、廉价,依靠一次体格检查和标准实验室检查;不需要超声、CT或磁共振成像。

Rai分期 系统将低危定义为血液和/或骨髓中淋巴细胞增多伴白血病细胞(淋巴细胞>30%)的患者(Rai 0 期)。淋巴细胞增多、任何部位淋巴结肿大和脾肿大和/或肝肿大(淋巴结是否可触及)患者定义为中危(Rai I期或 II 期)。高危包括患有疾病相关贫血(定义为血红蛋白 [Hb] <11g/dL;III 期)或血小板减少(定义为血小板计数<100×10 9 /L;IV 期)的患者。

Binet分期 系统基于受累区域的数量(定义为存在直径大于 1cm 的淋巴结肿大或器官肿大),以及是否存在贫血或血小板减少。考虑的受累区域为 (1) 头颈部,包括韦氏环(计为一个区域,即使超过一组淋巴结增大)。(2) 腋窝(双腋窝受累计为一个区域)。(3) 腹股沟,包括股浅动脉(累及双侧腹股沟计为一个区域)。(4) 可触及脾脏。(5) 可触及肝脏(临床肿大)。

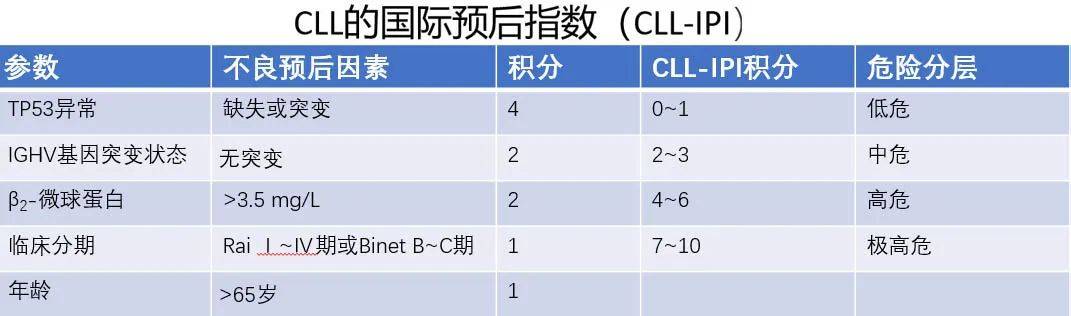

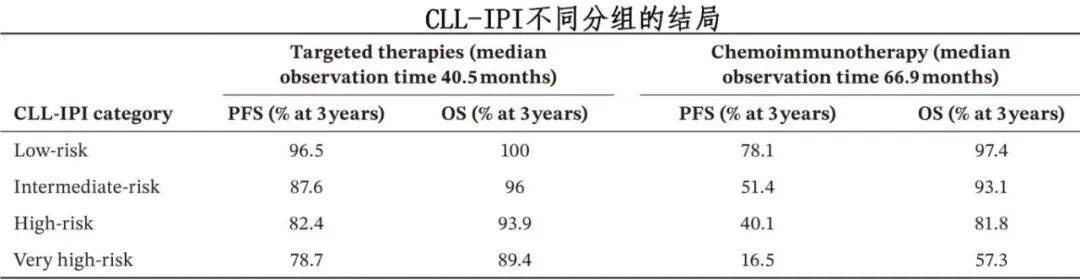

由于 CLL 治疗的最新进展,上述两种临床分期系统已不足以区分预后亚组。很多标志物可以提供独立于临床分期的预后信息,尤其是上述遗传血和染色体畸变。为了将预后信息压缩为几个临床相关参数,后续构建了结合临床、生物学和遗传血信息的综合评分,其中最广泛使用的预后评分是 CLL 国际预后指数 (CLL-IPI),可将患者分为5年生存率显著不同的4组,且CLL-IPI开发于免疫化疗时代,但在靶向药物时代对PFS仍具有预测价值,只是其对预测OS的影响似乎减弱。

早期无症状 CLL 患者的国际预后评分 [IPS-E] 是一个预测至首次治疗时间的系统,含三个协变量:IGHV 基因未突变、淋巴细胞绝对计数高于15×10 9 /L和存在可触及的淋巴结,用于区分低危、中危和高危患者,治疗开始的5年累积风险分别为8.4%、28.4%和61.2%。IPS-E将有助于为早期 CLL 患者提供咨询。

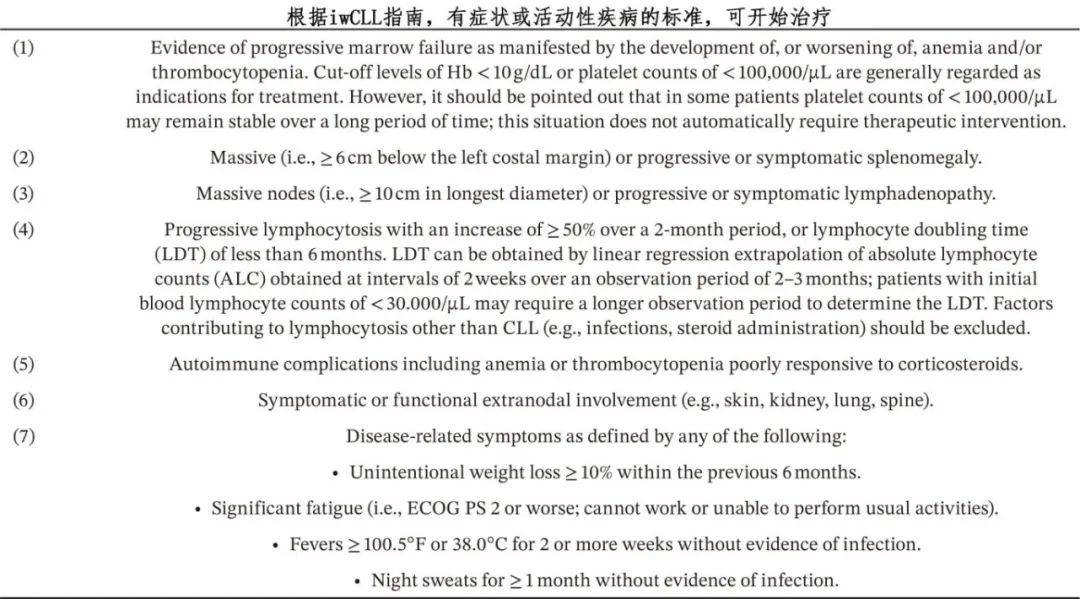

iwCLL 指南提出的开始治疗标准仍保持不变。开始治疗的决定取决于是否存在活动性/症状性疾病。无症状的早期疾病患者 (Rai 0,Binet A) 应在不治疗的情况下进行监测,除非有疾病快速进展的证据或直至疾病出现症状。这种守候策略的保守方法得到了证据的有力支持,因为对早期患者进行治疗的对照、前瞻性研究均未显示生存获益,且与治疗类型无关,即单独化疗、化疗免疫治疗或 BTK 抑制剂(如伊布替尼)。因此目前不推荐对无症状 CLL 进行早期治疗干预。

Ahn等人为接受伊布替尼治疗的CLL患者建立预后工具,确定了四个相关因素:TP53畸变、既往治疗、β2微球蛋白≥5mg/L、乳酸脱氢酶>250U/L。并创建3个预后亚组,3年生存率分别为63%、83%和93%。当单独应用于初治和复发/难治性队列时该模型仍可显著区分。高危组中有17%的患者发生Richter转化,而低危组中没有患者发生。总的来说,这些因素可以确定伊布替尼失效风险较高的患者。

当患者进展或出现进行性或症状性/活动性疾病时,应开始治疗。

低丙种球蛋白血症或单克隆或寡克隆副蛋白血症本身并不构成开始治疗的基础,但如果患者接受治疗,则建议评估这些蛋白质异常的变化。此外,CLL患者可能表现为白细胞计数明显升高,但白细胞瘀滞(leukostasis)很少发生在CLL患者,因此绝对淋巴细胞计数不应作为治疗的唯一指标。

缓解评估

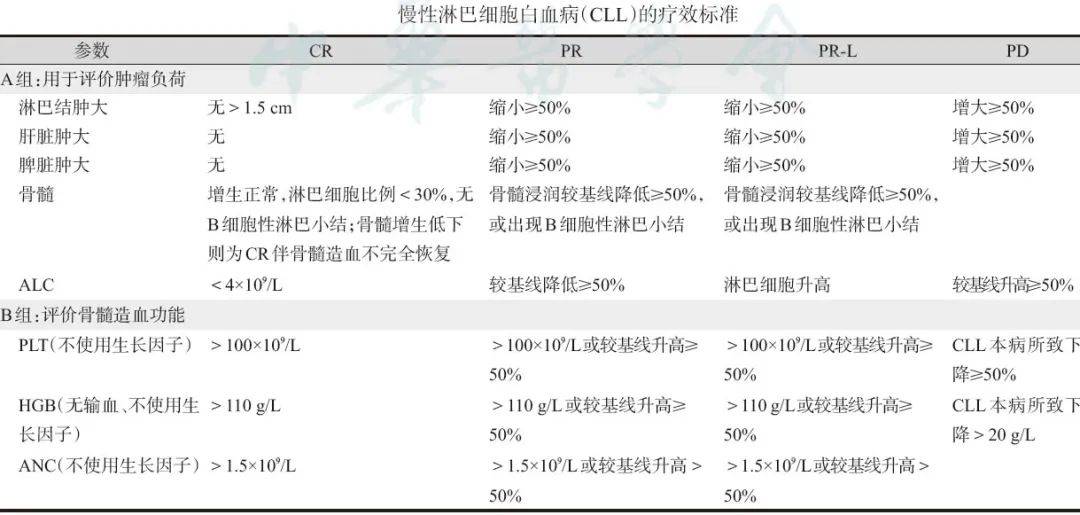

iwCLL 指南详细描述了治疗反应的评估。此外微小残留病 (MRD) 评估是缓解评估的另一个越来越重要的类别,从而产生4个不同的缓解类别。

消除 MRD

使用较为灵敏的多色流式细胞术、PCR或二代测序,可以在许多达到完全临床缓解的患者中检测MRD。前瞻性临床试验提供的证据表明,导致检测不到 MRD(uMRD) 的治疗通常会改善长期预后。学者将 MRD 评估的价值与在德国 CLL 研究组的两项随机试验(CLL8和CLL10)中接受治疗的554例患者的 CLL 临床缓解进行比较,发现CR uMRD、PR uMRD、CR可检测 MRD(dMRD) 和 PR dMRD 患者的中位 PFS分别为61、54、35和21个月;uMRD CR和 uMRD PR 之间的 PFS 无显著差异;此外与残留淋巴结肿大相反,持续脾肿大不影响 uMRD PR 患者的结局。在一项回顾性、单中心研究中,536例对各种治疗至少PR的患者在治疗结束时接受骨髓 MRD 评估,显示MRD阴性与 PFS 和 OS 均相关,且与治疗类型和治疗线以及已知的预后因素(包括不良细胞遗传学)无关。在接受一线治疗的患者中观察到MRD 阴性的影响最大,uMRD与 dMRD 患者的10年 PFS 分别为65%和10%,10年 OS 分别为70%和30%。

用于评估 MRD的技术已经变得非常标准化,包括六色流式细胞术(MRD flow)、等位基因特异性寡核苷酸 PCR 以及ClonoSEQ 等高通量免疫测序,这些技术可以检测到每 10000 个白细胞中少于一个 CLL 细胞的水平。典型的流式细胞术分析使用6种标志物(CD19、CD20、CD5、CD43、CD79b和CD81)的核心panel,如果血液或骨髓中每10000个白细胞中的 CLL 细胞少于1个,则认为是uMRD。虽然通常为评估外周血,但部分治疗可能清除血液但留下可检测的 CLL 骨髓,使得骨髓确认具有潜在意义。临床试验应评估MRD,因为其缺乏具有很强的预后意义,报告应阐明是否分析了血液和/或骨髓(使用治疗组患者总数来报告MRD 阴性比例)。

最近提出了一种利用 MRD 数据进行预后预测的方法,即连续个体化风险指数 (Continuous Individualized Risk Index,CIRI)。CIRI可以根据基线 CLL-IPI 和治疗选择预测 PFS 和OS,但也可以根据长期知识如中期 MRD 或最终 MRD 状态预测 PFS 和OS,允许对结局进行精确预测。最近在维奈克拉和奥妥珠单抗固定持续时间治疗中进行验证。

综上所述,大量证据表明 MRD定量可改善 PR 和 CR 患者的 PFS 预测,支持其在所有缓解者中的应用。尽管 MRD 评估通常仍不推荐用于常规临床实践,但预计 MRD 评估对于指导新型抑制剂治疗的持续时间非常重要。在实践中,作者用于以下治疗决策时使用 MRD的频率增加:(A) 是否应该继续对高危患者进行治疗?(B) 是否应该停止靶向抑制剂治疗?这些问题也正在 FLAIR 和 CLL18 方案等研究中探索,它们使用 uMRD 指导治疗持续时间。

CLL的治疗

CLL的治疗发展日新月异,细胞毒药物(烷化剂、嘌呤类似物、苯达莫司汀)、单克隆抗体(CD20单抗[利妥昔单抗、奥妥珠单抗]、CD52单抗Alemtuzumab)、BTK通路(伊布替尼、泽布替尼、奥布替尼、阿可替尼、匹妥布替尼、BTK降解剂)、BCL2抑制剂(维奈克拉以及开发中的Sonrotoclax、APG-2575)、PI3K抑制剂(Idelalisib、Duvelisib、Umbralisib)、来那度胺、检查点抑制剂、CAR-T等单药及其联合方案(联合化疗、免疫化疗、联合来那度胺、联合Idelalisib、BTK抑制剂联合CD20单抗、联合BCL2抑制剂[CD20单抗、BTK抑制剂、CD20单抗+BTK抑制剂]、检查点抑制剂联合BTK抑制剂/BCL2抑制剂)均有探索且显示可喜结果,但很多研究还需要进一步随访。此外,使用MRD驱动的治疗可能有助于根据个体患者的需求定制治疗方法,可能导致更好的结局和更短的治疗持续时间。未来的研究将继续优化治疗方案,控制副作用,并探索与其他新药的联合治疗。

此外,对于不同治疗顺序导致的BTK抑制剂和BCL2抑制剂双重难治患者(Double Refractory CLL,2R CLL),这部分患者会越来越多且尚缺乏标准方案,存在未满足的治疗需求。潜在治疗包括免疫化疗、PI3K抑制剂、非共价BTK抑制剂、BTK降解剂、BCL2和MCL1抑制剂、靶向ROR1信号通路、双特异性抗体和T细胞衔接器、CAR-T等及其联合方案。学者提出了一种靶向肿瘤微环境的治疗策略,将在2R患者的临床试验中进行测试:该方案序贯进行,使用激酶抑制剂(达沙替尼)和T细胞衔接剂(双特异性抗体)的组合。

选择正确的治疗:如何治疗CLL

需要考虑的因素

考虑到可选择的治疗手段较多,选择特定 CLL 患者的最优治疗需要经验、良好临床判断和适当使用诊断工具。

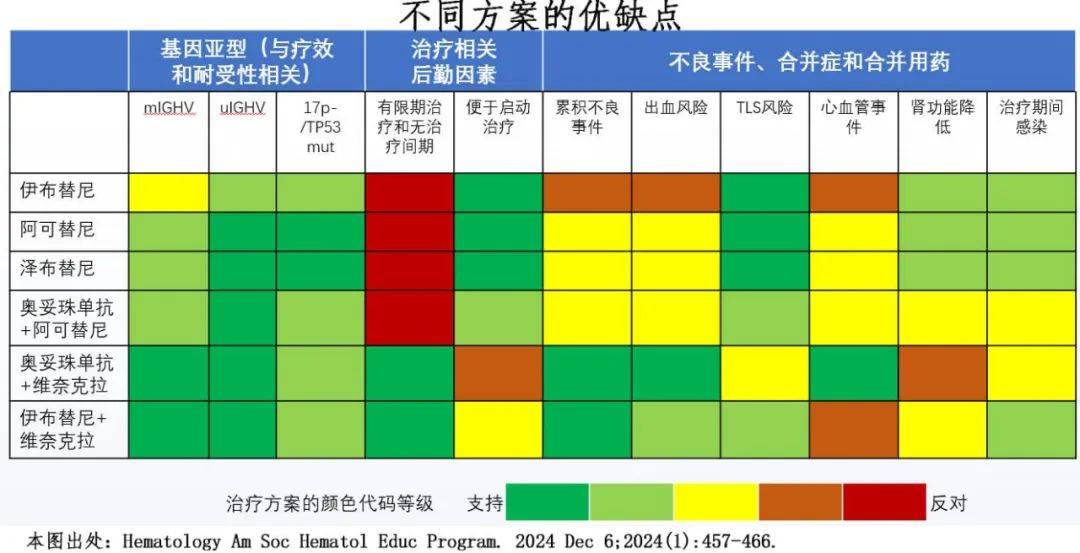

除白血病相关因素外,新药还可能引起许多特定的副作用。因此在开始治疗前,需要与患者讨论既存合并症(如心肌病、心律失常、肾衰竭)、合并用药(如 CYP 抑制剂、抗凝剂)以及个体偏好(有限期治疗vs.无限期治疗),包括经济因素。

尽管 BTK抑制剂具有疗效和广泛使用,但其在 CLL 患者中的无限期 BTKi 单药治疗仍存在一些缺点:经济负担增加、心血管副作用发生率相对较高以及耐药突变和停药后复发。因此,BCL2抑制剂+BTK抑制剂和/或奥妥珠单抗的固定时间治疗似乎更优,可实现uMRD、持久缓解,为患者创造治疗空闲时间,且已证明安全和可耐受。

在建议 CLL 治疗之前,需要考虑以下参数:

疾病临床分期

患者症状。

患者健康状况和伴随疾病,特别是关于新型靶向药物的特定器官毒性。

白血病遗传风险。

治疗情况(一线vs.二线,末次治疗后缓解vs.无缓解)。

使用这五个参数,可以给出以下建议:

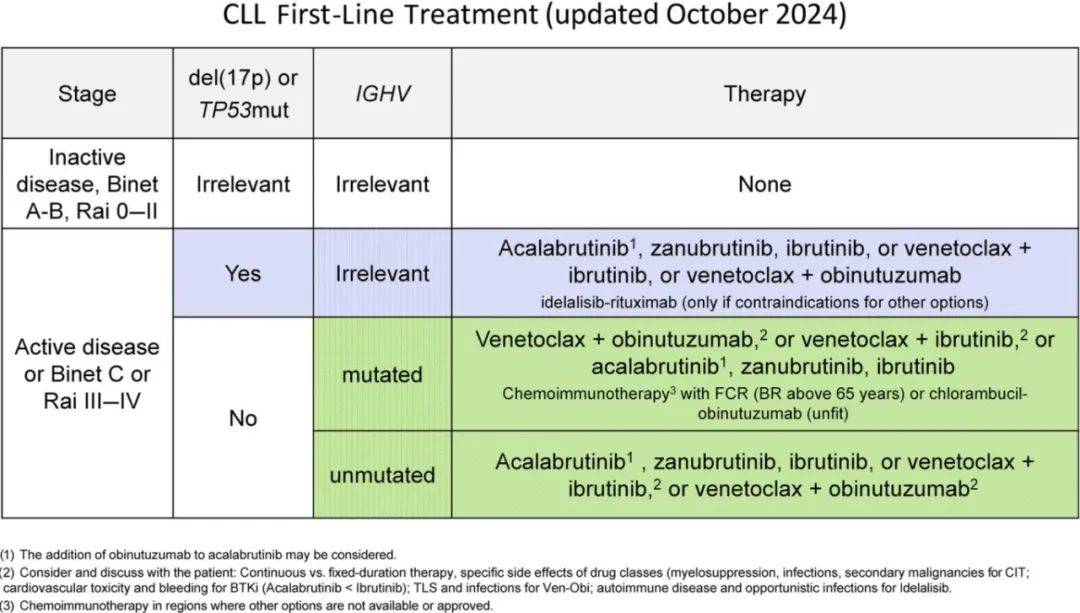

一线治疗

晚期 (Binet C,Rai III-IV) 或活动性有症状患者应开始治疗。由于与化学免疫疗法相比,新型药物的毒性较低,因此患者的健康状况(fitness)在治疗决策中不再起主要作用。近期在 CLL13 和 CLL14 试验中对 GCLLSG 进行的评价表明,维奈克拉-奥妥珠单抗的疗效和毒性不依赖于患者的fitness状况。因此对于需要治疗的患者,无论其健康状况如何,均应给予固定持续时间的维奈克拉+奥妥珠单抗治疗、二代 BTK 抑制剂(阿可替尼、泽布替尼)单药治疗或维奈克拉联合BTK 抑制剂治疗。但这些选择均未显示彼此之间的明确生存获益。在使用BTK抑制剂时,需要通过细致的心血管检查和监测来评估不同治疗方式可能带来的副作用;对于接受维奈克拉联合治疗的患者,则需采取相应措施以预防肿瘤溶解或肾衰竭的发生。医生应当与患者充分沟通这些潜在的不同后果。

携带 del(17p) 或 TP53 突变的患者在某种程度上属于单独类别。对于这些患者,应避免化学免疫治疗,建议这些患者接受 BTK 抑制剂单药治疗或联合维奈克拉,因为这些药物已显示出良好长期控制。对于这些患者,第二次复发时可考虑异基因干细胞移植。

对于部分身体状况良好的患者,在部分靶向药物不可用的国家,FCR化疗免疫疗法在 IGVH 基因突变且无遗传性 p53 功能障碍的患者中是否可达到长期缓解或治愈仍存在争议。

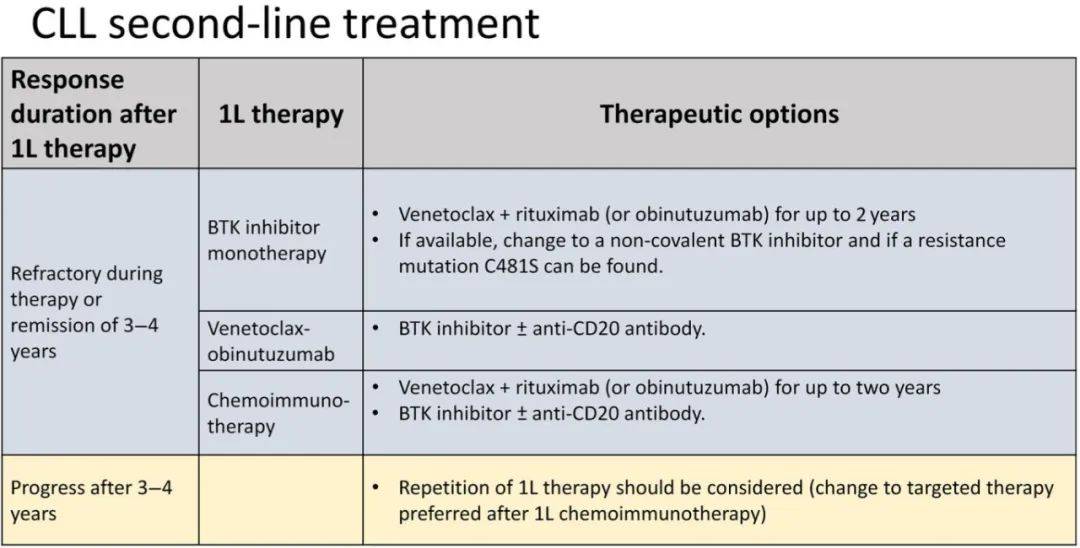

二线治疗

作为一般规则,如果首次缓解的持续时间超过3-4年,可重复一线治疗。随着新疗法的出现,重复特定治疗的时间点可能已经延长至4年,尽管没有证据支持这一建议。

在治疗难治性CLL(定义为首次治疗后3-4年内早期复发)和具有染色体异常del(17p)的复发病例中,治疗选择有所不同。在这些情况下,第二个治疗方案应与第一个不同,并且应选择有效的二线治疗方案。

存在以下选择:

1. 对于使用 BTK 抑制剂作为一线治疗的患者:

a.维奈克拉联合利妥昔单抗(或奥妥珠单抗)治疗2年。

b.如果可用并且可发现耐药突变C481S,则改为非共价 BTK 抑制剂。

2. 对于接受维奈克拉-奥妥珠单抗联合治疗的患者:

a.如果初次缓解持续3-4年以上,则重复治疗。

b.使用BTK 抑制剂联合/不联合CD20单抗。

3. 对于接受免疫化疗作为一线治疗的患者:

a.使用BTK 抑制剂联合/不联合CD20单抗。

b.维奈克拉联合利妥昔单抗(或奥妥珠单抗)治疗2年 (MURANO)。

三线治疗

如上所述,双重难治 (2R) 的情况是一个新的医疗需求,治疗选择有限。

1.PI3K 抑制剂(idelalisib和利妥昔单抗);

2.以治愈为目的的细胞治疗,如 CAR-T 细胞治疗或异基因干细胞移植;

3.使用免疫化疗或alemtuzumab,尽管成功率有限。

这些患者预后不佳,因此是纳入试验性方案和新型药物试验的良好候选者。值得一提的是,在部分患者中,可以在某种治疗方式失败之后讨论重新使用之前的倒数第二次治疗方案,因为导致倒数第二次治疗耐药的突变可能已经消失。

当前的挑战和不确定性

随着新型药物在CLL治疗中的出现,这些药物的最佳使用顺序和联合治疗策略仍有待确定。所谓的“真实世界”观察表明,当作为首个激酶抑制剂使用时,伊布替尼似乎比idelalisib更有效。在伊布替尼治疗失败的情况下,维奈托克拉治疗似乎比idelalisib和免疫化疗更有效,而对维奈托克拉耐药的患者在接受伊布替尼治疗后显示出最佳疗效。这些数据主要来源于登记组或回顾性队列研究,为测试不同用药顺序策略的随机研究提供了支持。

单药的序贯应用很少能导致 uMRD缓解,而联合应用可能会诱导深度且持久的缓解,并带来较长的无治疗间隔期。其中一种试验概念是使用序贯靶向治疗来根除残留疾病。此外,需要研究所有可用药物的联合方案,以及防止 CLL 克隆进化的新型策略,以实现 CLL 患者的长期缓解甚至治愈。到目前为止,这些联合治疗所取得的结果看起来很有前景,特别是当联合应用CD20单抗和靶向药物时。虽然伊布替尼已与CD20单抗联合使用并取得高缓解率,但抗体的选择对疗效也有影响。伊布替尼与奥比妥珠单抗的有限期联合治疗显示48% 的 MRD 阴性率,而伊布替尼联合ofatumumab仅达到14%。CLL2-BAG 方案(苯达莫司汀、维奈克拉和奥妥珠单抗)在初治和经治患者中均取得大约 90% 的优秀总缓解率和 uMRD 缓解率。同样,Murano 试验中,130 例完成 24 个月维奈托克拉+利妥昔单抗治疗的患者中有 64% 达到 uMRD 缓解,并转化为显著更长的 PFS。最重要的是,这些研究表明,大多数 uMRD 缓解在研究治疗结束后可持续超过 1 年。维奈克拉和伊布替尼似乎也能实现深度缓解,两项 2 期研究评估该联合发难。另一项试验联合了三种最有前景的获批药物(奥妥珠单抗、伊布替尼和维奈克拉),在初治患者队列达到 67% 的 uMRD 缓解率。

靶向药物的生物学驱动组合为开发能够诱导深度、uMRD缓解的治疗方案铺平了道路,且这些治疗方案有可能停止治疗。这种有限期治疗概念与连续靶向治疗不同,特别是与BTK抑制剂不同,后者很少能诱导uMRD缓解,但能实现显著的疾病控制。目前尚不清楚这两种范式中哪一种能为CLL患者或特定亚组(例如高危患者)带来最大获益。正在进行的GCLLSG的CLL17研究(NCT04608318)通过将初治 CLL患者随机分配到伊布替尼连续单药治疗、固定持续时间的维奈克拉-奥妥珠单抗或固定持续时间的维奈克拉-伊布替尼,来解决这一非常重要的问题。

当比较不同CLL复发患者的研究时,可以明显看出,所有使用靶向药物(idelalisib、维奈克拉、奥妥珠单抗、伊布替尼)的联合治疗在关键疗效指标(如总缓解率、完全缓解、uMRD缓解、PFS和OS)方面都比免疫化疗更有效。这些结果证明了靶向药物的广泛使用是合理的,无论是单独使用还是联合使用,都可用于CLL的二线治疗。相反,将免疫化疗(如BR)与伊布替尼或idelalisib联合使用并未带来令人满意的效果。

激酶抑制剂的另一种用途可能有助于增强T细胞的功能。研究表明,≥5个周期的伊布替尼治疗可以改善CD19 CAR-T细胞(CTL019)的扩增,同时T细胞上免疫抑制分子程序性细胞死亡1的表达减少,B-CLL细胞上CD200的表达也减少。最近的两项临床研究表明,这种效应可以转化为与伊布替尼联合使用时CAR-T细胞的更高疗效,与单独使用CAR-T细胞输注相比,获得更高的缓解率和更深缓解的趋势。

最后,尽管在CLL的理解和治疗方面取得了巨大进展,但新的挑战也出现。由于大多数接受靶向药物治疗的患者并未治愈,因此在接触BTK、PI3K或BCL2抑制剂后,疾病最终会复发。特别是对于对BTK和BCL2抑制剂均耐药的患者挽救治疗的选择有限,且双重耐药患者预后相当差。对于这一患者群体,需要新的治疗概念(见上文)。

无论如何,CLL的管理将继续经历非常动态的发展,因此须继续通过让患者参与当前的临床试验,努力实现对这种疾病的长期控制。此外在医学快速发展的时代,每半年定期更新诊疗建议可以使我们持续监测和总结CLL管理方面的临床进展。

Hallek, M. (2025), Chronic Lymphocytic Leukemia: 2025 Update on the Epidemiology, Pathogenesis, Diagnosis, and Therapy. Am J Hematol. https://doi.org/10.1002/ajh.27546

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号