慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤(CLL/SLL)是一类起源于成熟B淋巴细胞的血液系统恶性肿瘤,其不可治愈性决定了复发/难治性(R/R)人群的治疗需求将长期存在。一代布鲁顿酪氨酸激酶抑制剂(BTKi)的问世虽确立了不可逆靶向抑制BTK的治疗新范式,但脱靶效应导致的剂量下调、停药等问题,削弱了其在R/R CLL/SLL中的长期应用价值[1]。

泽布替尼作为新一代高选择性BTKi,已在R/R CLL/SLL国际患者中展现出优于一代BTKi的疗效与安全性[2],而中国队列数据尚未独立报道。近日,一项事后分析首次聚焦ALPINE研究的中国R/R CLL/SLL人群,系统评估了泽布替尼相较一代BTKi的疗效差异与安全谱特征[3]。【肿瘤资讯】特邀汕头大学医学院附属粤北人民医院黄刚教授,对该项研究结果进行深入解析与点评,详情如下。

中国R/R CLL/SLL亚组数据重磅出炉:泽布替尼24个月PFS率领先近30%,房颤“零发生”

ALPINE研究是一项全球性III期头对头的临床试验(NCT03734016),纳入年龄≥18岁、既往接受过≥1线治疗、ECOG体能状态评分为0~2分的R/R CLL/SLL患者。研究的排除标准包括既往接受过BTKi治疗、合并严重心血管或呼吸系统疾病、有严重出血性疾病或卒中史、既往3年有其他恶性肿瘤病史的CLL/SLL患者。

入组患者按1:1比例随机分配至两组,分别接受泽布替尼(160 mg,每日2次口服)或一代BTKi(420 mg,每日1次口服)治疗,直至患者出现疾病进展或无法耐受的毒性。

该研究的主要终点为独立审查委员会(IRC)和研究者(INV)评估的总缓解率(ORR)。研究的次要终点包括无进展生存期(PFS)、缓解持续时间(DoR)、总生存期(OS)和安全性。

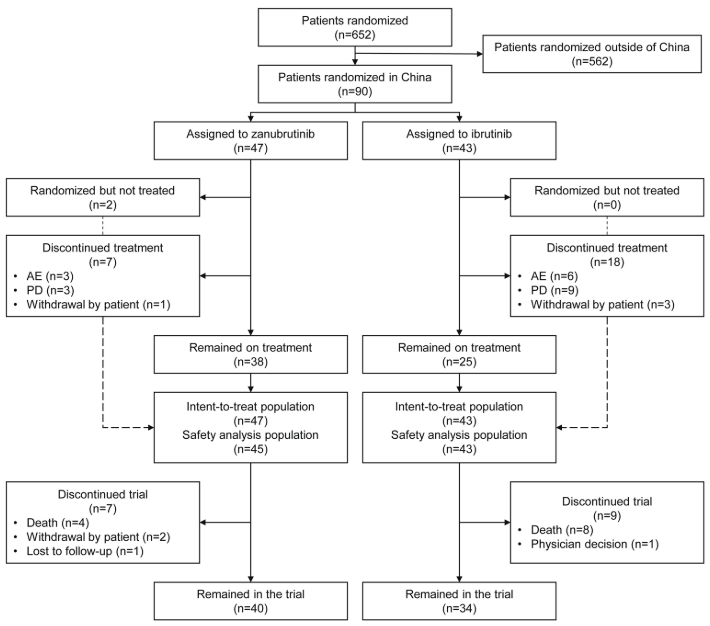

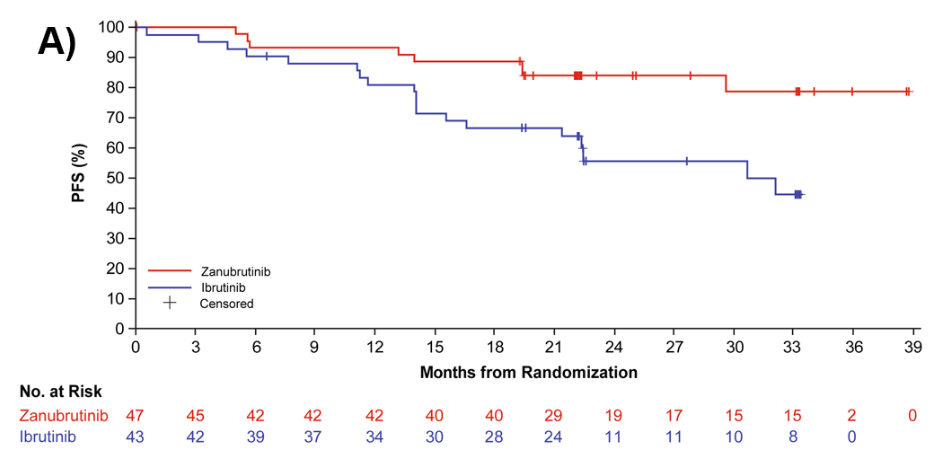

截至2022年8月8日,ALPINE研究共纳入90例R/R CLL/SLL中国患者,其中47例患者接受泽布替尼治疗,43例患者接受一代BTKi治疗。两组患者的基线人口学特征与临床特征总体一致,但泽布替尼组的男性患者比例较低(55.3% vs. 69.8%)。入组患者的中位年龄为60.5岁,41.1%的患者伴大包块疾病,11.1%的患者存在del(17p),32.2%的患者存在TP53突变;既往接受治疗线数的中位数为1,其中94.4%的患者曾接受过除苯达莫司汀外的烷化剂治疗(图1)。

中位随访时间为25.3个月,泽布替尼组和一代BTKi组INV评估的ORR分别为80.9%和72.1%(图2),泽布替尼组和一代BTKi组经IRC评估的ORR分别为87.2%和76.7%。

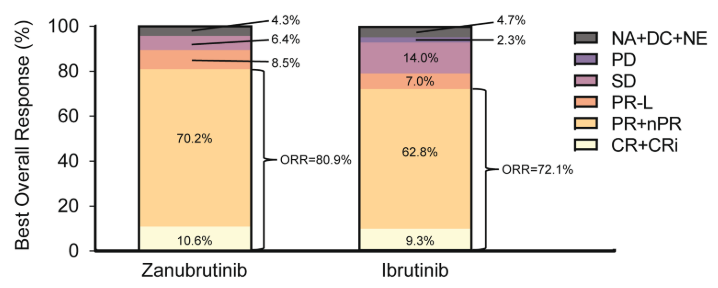

中位随访时间为22.6个月,泽布替尼组INV评估的PFS较一代BTKi组显著改善(风险比[HR]0.34,95%CI 0.15~0.77);泽布替尼组和一代BTKi组的18个月PFS率分别为88.9%和66.8%,24个月PFS率分别为84.1%和55.8%;泽布替尼组的中位PFS未达到,一代BTKi组的中位PFS为32.1个月(图3)。同样,泽布替尼组经IRC评估的PFS相对更优。

对于存在del(17p)或TP53突变的高风险患者,泽布替尼组无论是经INV评估(HR 0.49,95%CI 0.14~1.67),还是经IRC评估(HR 0.51,95%CI 0.12~2.13)的PFS结果均更具优势。

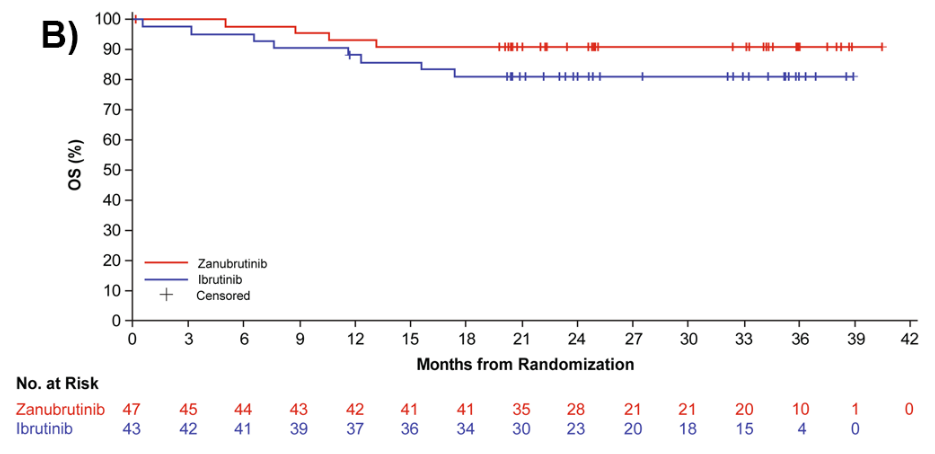

相较于一代BTKi组,泽布替尼组OS的HR为0.45(95%CI 0.14~1.50)。两组的中位OS均未达到,泽布替尼组和一代BTKi组的24个月OS率分别为91.1%和81.2%(图4)。

泽布替尼组和一代BTKi组的中位治疗持续时间分别为25.5个月和23.7个月。两组中常见的非血液学治疗相关不良事件(TEAE;发生率≥15%)包括上呼吸道感染(URTI;35.6%vs30.2%)。

此外,泽布替尼组和一代BTKi组的≥3级TEAE的发生率分别为64.4%和72.1%;严重TEAE的发生率分别为35.6%和51.2%。两组中常见的非血液学≥3级TEAE(发生率≥10%)包括肺炎(13.3% vs. 18.6%)和URTI(11.1% vs. 7.0%)。

泽布替尼组的贫血(31.1% vs. 39.5%)、房颤/房扑(0% vs. 4.7%)、各种感染(77.8% vs. 79.1%)、中性粒细胞减少(42.2% vs. 51.2%)、皮肤癌(0% vs. 2.3%)和血小板减少(28.9% vs. 34.9%)的发生率均更低。两组中均未观察到≥3级房颤/房扑或出血事件。综上所述,基于ALPINE研究数据,在R/R CLL/SLL中国患者中,泽布替尼展现出更高的ORR和更长的中位PFS,同时具有可控的安全性,严重不良事件的发生率更低。此亚组结果与全球ALPINE试验的总体结果一致,表明泽布替尼在R/R CLL/SLL中具有更优的疗效和更高的安全性。

[1] Hallek M, Al-Sawaf O. Chronic lymphocytic leukemia: 2022 update on diagnostic and therapeutic procedures. Am J Hematol. 2021; 96(12):1679–1705.

[2] Brown JR, Eichhorst B, Hillmen P, et al. Zanubrutinib or ibrutinib in relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med. 2023; 388(4):319–332.

[3] Zhou K., Wang T., Pan L. et al. Improved efficacy and safety of zanubrutinib versus ibrutinib in patients with relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia (R/R CLL) in China: a subgroup of ALPINE. Ann Hematol. 2024; 103, 4183–4191.

排版编辑:肿瘤资讯-Sally

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号