乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤之一,全球每年新增乳腺癌患者约230万,其中亚洲女性乳腺癌患者占45.4%[1],相较于欧美女性,亚洲女性乳腺癌的发病年龄更为年轻,超过40%的亚洲女性发病年龄在50岁以下,亚洲女性乳腺癌发病率的增长速度及年轻化趋势较欧美女性更为明显[1-2]因携带外异蛋白A受体(ectodysplasinAreceptor,EDAR)基因V370A位点突变,亚裔女性乳房多发育为中小体积乳房,乳腺导管分支密度更高[3-4],乳腺组织中上皮/间质比例(10.4)高于欧美白种人群(8.9)[5],在影像中表现为乳腺腺体致密[6-8],且年龄相关的乳腺退化速度也较欧美白种人群慢[9]。不仅如此,与欧美白种人群相比,亚裔女性术后更易形成疲痕和皮肤色素沉着[10-11]因此,乳腺微创外科技术对于亚裔女性患者意义更为重大。此外,亚裔女性患者在肿瘤分子亚型、TP53突变频率、免疫微环境活跃度等方面也不同于西方国家的乳腺癌患者[8]。以上差异导致乳腺癌早期诊断手段不一,超声在诊断尤其是人工智能辅助的超声检查亚商女性致密乳房中具有优势[12],乳腺癌早期诊断对乳腺手术方式的选择非常重要。

近年来,机器人手术系统以其独特优势在乳腺外科领域中发挥着重要的作用,是未来发展的新趋势[13-16]。2012年Selber教授首次报道机器人应用于乳腺外科手术领域[17]。机器人有着腔镜无可比拟的优势,实现了外科手术远程化、微创化、数字化和智能化。机器人具有高清的3D立体视觉成像、人手震颤过滤、模拟手腕运动及独有的视野跟踪等特点,通过控制机器臂,操作精度可达到1mm,通过光纤使操控台与机械臂达到零延迟的同步效果,操作更稳定。影像处理平台为主刀提供放大10倍的高清三维图像,赋予手术视野真实的纵深感,增加对手术的把控。机器人手术器械具有独特的可转腕结构,可进行540°旋转,突破了双手的动作限制,使操作更灵活,尤为适合狭小空间内的手术。

目前机器人在乳腺外科中的应用主要有机器人辅助的保留乳头乳晕的乳房切除(nipple sparing mastectomy,NSM)联合假体乳房重建、背阔肌乳房重建术、大网膜乳房重建术、游离腹壁下动脉穿支皮瓣乳房重建术、内乳淋巴结活组织检查、淋巴静脉吻合术治疗乳腺癌术后上肢淋巴水肿等。

机器人在乳腺外科领域的应用时间较短,对于其在乳腺外科手术中的应用尚存在认识不一致、技术操作不统一的情况,亟须一个规范化的专家共识。据此,多家医疗中心在总结本单位开展机器人乳腺手术的基础上,邀请具有丰富机器人手术经验的国内外专家,参考大量文献,针对机器人乳腺外科操作技术要点、术中术后并发症防治等制定本共识,以供参考借鉴。

机器人辅助乳腺癌手术常见术式

机器人辅助NSM联合假本乳房重建术

1.适应证和禁忌证

适应证:(1)最适用于腺体致密,病灶位于腺体内部的中小体积乳房(乳房罩杯C杯)[14,18];(2)术前经临床检查或影像学评估肿瘤距离乳头乳晕复合体>1cm[19],未扪及明显腋窝或锁骨区淋巴结肿大的早期乳腺癌,肿瘤直径2~3cm,可位于乳房任意象限,或者通过术前辅助化疗降期到2~3cm,病灶距离皮肤至少8~10mm[20],肿瘤及腺体完整切除后,术中冰冻需确认病灶表面腺体未受侵犯,乳房皮肤可安全保留;(3)无临床和影像学证据证明肿瘤侵犯皮肤、胸壁或乳头乳晕复合体;(4)预防性乳房切除(BRCA1/2恶性突变伴明显乳腺癌家族史等高危人群)[19];(5)多发性导管内乳头状瘤病、不典型增生病史或广泛钙化的导管原位癌;(6)有保留乳房指征但患者有强烈重建愿望,不愿意接受保留乳房手术。

禁忌证:(1)炎性乳腺癌;(2)肿瘤广泛侵犯皮肤或乳头乳晕复合体;(3)巨乳症或者过度下垂术前评估假体置入效果不佳者;(4)全身多处远处转移;(5)伴随其他多器官严重疾病不适宜全身麻醉手术者[21]。

2.术前准备与体位

术前准备:根据体格检查、彩色超声、钼靶X线和磁共振影像、实验室检查等结果评估该术式可行性,充分告知患者及家属相关手术风险及可能的预后情况。机器人手术总体并发症发生率为3.9%,低于传统开放手术(7.0%)[22-23]。机器人微创手术能够减少自体乳房重建中供区的损伤,减轻术后疼痛,加快术后康复,提高术后美容效果,进而改善乳腺癌患者的生存质量[19,24-31]。

器械准备:提前确认机器人手术系统能否正常运行。机器人手术所需的器械,包括镜头、双极电凝、单极电凝钩/剪超声刀、分离钳、持针器、戳卡及常规乳腺手术器械。

体位:全身麻醉后患者取仰卧位,患侧肩背部垫高15°,患肢外展90°,前臂屈曲90°固定于头架上。患侧尽量靠近床沿,避免器械臂活动受限。机器人在健侧摆放泊位。

3.手术入路

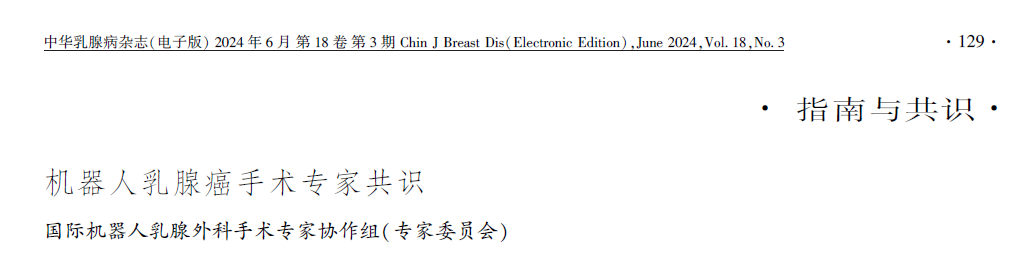

三孔法:于腋窝做一长约2~4cm切口,完成前哨淋巴结活组织检查或腋窝淋巴结清扫后放入戳卡;另外2个戳卡孔分别设置在腋中线平乳头处及腋中线与乳房下缘交界处或平下皱切口,长度约1cm,各戳卡孔之间保持6~8cm(根据患者体型、乳房大小及形态调整戳卡位置)。中间戳卡孔放置镜头,另外两戳卡孔分别放置双极电凝和单极电凝剪(图1)。

图1 三孔法机器人辅助的保留乳头乳晕的乳房切除术 a 图所示3个切口内分别置入相应的戳卡 b图所示对接机械臂

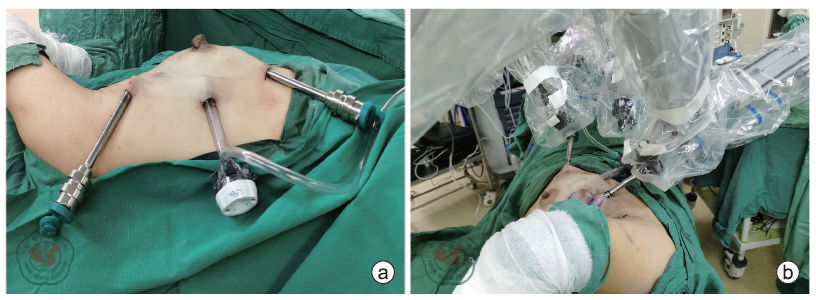

双孔法:于腋窝做一长约2~4cm切口,完成前哨淋巴结活组织检查或腋窝淋巴结清扫后放入单孔port,于2个操作孔内分别放入2个戳卡(或罩上无菌手套,剪开手套指尖部,依次放入2个戳卡)。另外一孔设置于腋中线平乳头处或腋中线平下皱襞切口。做右侧乳房时镜头和双极马里兰均放置在腋窝,单极电凝剪放置在下面的戳卡孔;做左侧乳房时镜头和单极电凝剪均放置在腋窝,双极马里兰放置在下面戳卡孔,器械与镜头摆放位置可以根据主刀医生习惯调整(图2)。

图2 双孔法机器人辅助的保留乳头乳晕的乳房切除术 a 图所示于腋窝切口内置入单孔port于2 个操作孔分别放入2个戳卡,第二孔内置入额外的戳卡b 图所示随后对接机械臂

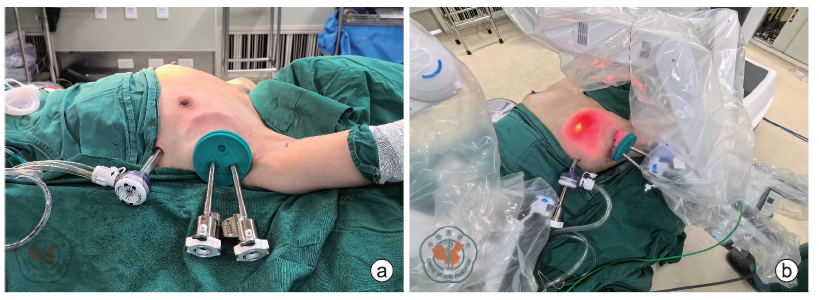

单孔法:该术式最早由Toesca等[32-33]于2015年提出,于腋窝或侧胸壁处做一长约4~5cm切口,完成前哨淋巴结活组织检查或腋窝淋巴结清扫后放入单孔port的皮肤撑开器置入机器人专用单孔port或套上无菌手套,选取3个手套指头,分别放入3个戳卡,将镜头、双极电凝和单极电凝剪全部置入。注意调整戳卡孔间距离,以防器械臂相互撞击(图3)。

图3 单孔法机器人辅助的保留乳头乳晕的乳房切除术 a 图所示腋窝切口内置入单孔port b 图所示单孔port套上无菌手套剪开3个手套,指尖部分别放入3个戳卡,随后对接机械臂

4.手术流程

(1)刀片或剪刀锐性分离皮瓣法(近台法)

为减少术中出血,首先在乳腺皮下注射含有肾上腺素的0.9%氯化钠溶液(肾上腺素浓度为1:100 000至1:500 000)200~500ml,刀片或剪刀从腋窝切口进入锐性分离皮瓣至腺体边缘。之后按照上述三孔法、双孔法或单孔法的位置标识连接机器人,摆放器械,充气建腔。机器人辅助将腺体完整从胸大肌表面分离。优点:术者近台操作,锐性分离不容易烫伤皮瓣,适用于腺体退化明显型乳房,或术前影像提示脂肪或腺体相互交错、界限不清不适合远台手术的患者。缺点:内侧或内下区域,视野不佳。术者盲视下分离皮瓣,很容易造成皮瓣过薄或过厚,容易造成腺体残留或假体植入形态不佳。无法按照乳腺内部原有解剖结构精准分离腺体。机器人特色是远程操控技术,近台法不利于医生远程手术素养培养。

(2)沉浸式远程精准解剖(远台法)

术前不注射含有肾上腺素的0.9%氯化钠溶液或任何溶脂液,充气建腔后,利用机器人3D手术视野,远程沉浸式清晰解剖乳腺腺体组织,贴近腺体表面分离皮瓣直至边缘,将腺体从胸大肌表面锥形切除。优点:该非溶脂操作可以最大限度保留正常脂肪及筋膜,术后对称性、美观性及手感好。该技术的关键在于要在非溶脂情况下识别乳房周围国韧带(三角集束韧带、乳房悬韧带等),适用于术前乳房X线评估腺体致密、腺体与皮瓣下脂肪层界限清晰的年轻致密乳房。缺点:远台法操作需要术者有长期乳腺腔镜手术经验。

5.免充气法

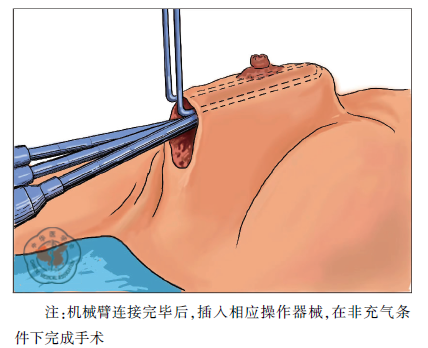

利用腋窝切口直视下尽可能分离皮瓣到腺体边缘,随后采用拉钩牵引或缝线悬吊将皮瓣提起,创造操作空间,连接机器人并放入器械,免充气分离皮瓣直至乳房切除。术中需避免器械臂之间或器械臂与拉钩装置碰撞(图4)[34-35]。

图4 机器人辅助的保留乳头乳晕的乳房切除术示意图

6.NSM术中病理活组织检查

NSM标本切下后,缝线做好标记,分别在病灶的上、下、内、外切缘、顶部(病灶表面腺体及皮肤下方)、底部、乳头乳晕下方活组织检查,所有结果提示阴性后再植入假体和/或补片。

7.假体植入

植入假体前需仔细止血,冲洗术腔,更换手套,降低包膜挛缩的发生率[36-37]。假体按照植入位置分为胸肌前假体植入法和胸肌后假体植入法[38]。

(1)胸肌前假体植入法

确定皮瓣安全和完整,无烫伤或破损后,将假体直接从腋窝植入到预定位置。如术后需要放射治疗,可先植入扩张器,放射治疗结束后半年取出扩张器,放入假体。胸肌前假体植入外形好,垂度自然,双侧对称性好,不仅可以避免胸大肌损伤,而且手术时间短、出血量少、医疗花费低[39]。胸肌前假体植入术后二次修整率、假体移位及动画变形等均低于胸肌后假体植入。胸肌后假体植入术后发生肩部疼痛及上肢不适感均高于胸肌前[40]。该技术的关键在于避免皮肤烫伤,如切口直接与假体或补片接触,容易造成切口裂开、假体外露等并发症。

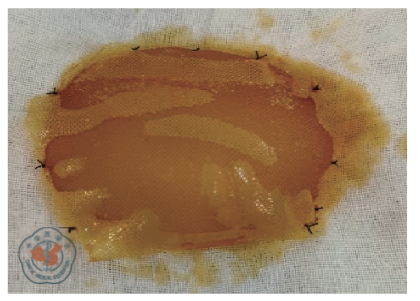

现阶段常用的胸肌前假体植入补片有人工合成钛网补片、脱细胞真皮基质[41]及最新的补片类型如牛心包补片[42]、聚二氧六环酮补片[43]、聚-4-羟基丁酸补片[44]、猪小肠粘膜生物补片[45]等。人工补片的优势:降低假体包膜挛缩率,适用于即将行放射治疗的患者,还可以把假体固定到指定位置,提升美容效果[46]。胸肌前补片缝合方法:使用补片把假体全部包裹好缝合后,裁剪多余边缘,碘伏浸透后从腋窝切口植入[47-49](图5)。

图5 使用钛网补片完全包裹乳房假体后行胸肌前假体植入乳房重建

(2)胸肌后假体植入法

适用于肿瘤与表皮距离过近,或局部皮肤因肿瘤侵犯被切除,局部皮肤烫伤、因皮瓣过薄预估假体形态不佳者适合做胸肌后假体重建。切断胸大肌外下缘、下缘和内下侧止点,将补片于胸大肌下缘、外侧缘缝合固定后,假体从腋窝植入,补片边缘压在假体后方并固定。或将补片与侧胸壁组织缝合固定,将假体固定到最佳位置,让重建效果及形态更自然。胸肌后假体植入补片使用不增加并发症的发生率,但其重建美学效果明显优于不使用补片者[52-53]或将胸大肌外侧自体筋膜瓣剥离后,利用双平面法造好囊袋,将假体从腋窝植入。胸肌后假体重建的优点是伤口裂开、假体外露等并发症低于胸肌前假体植入法。假体表面用补片覆盖,假体底部贴近胸大肌表面处用丝线固定[50-51](图6)。

8.放置引流

对于单孔法,通常放置引流管一根,顺着下皱襞及乳房外缘,直接从腋窝切口引出;对于双孔法或三孔法,也可沿用此法,其余戳卡孔可以3-0可吸收线缝合后,无菌胶水直接闭合。对于双孔法或三孔法此处也可习惯放置两根引流管,确保下皱襞区或腋窝区域液体及时引出。

9.常见并发

(1)皮瓣或乳头乳晕复合体坏死

机器人远程手术需注意皮瓣游离厚度,术前需要仔细阅片,根据肿瘤位置和乳房腺体/脂肪解剖特点,确定皮瓣分离层次。电刀或电凝功率不易过大,功率约20~30W。乳头乳晕复合体区,尤其注意分离层次和电凝功率及时间控制,防止乳头乳晕坏死,荟萃分析报道乳头乳晕区坏死发生率约。在纳米碳/亚甲蓝染色区,可先分离两侧解剖层次清晰处,最后分离蓝染区域,可以有效避免皮瓣烫伤。皮瓣一旦烫伤或过薄,安全起见需将假体放置在胸大肌后方,防止假体外露、伤口愈合不良等并发症的发生。

(2)出血

文献报道术后血肿发生率为4.3%[22],在机器人放大手术视野里,一旦看到血管需提前凝闭,尽可能保护内乳血管;乳头乳晕区下方血供丰富,切割分离速度不宜太快,防止出血造成视野模糊。腺体从胸大肌表面切除时,需提前凝闭乳房后间隙穿支血管,防止被切断的血管缩回胸大肌,造成止血困难或胸大肌烫伤。术毕通过机器人视野再次仔细检查,确认无明显出血后,彻底冲洗术腔。术后连续观察引流量及引流液颜色,如果持续引流量增多颜色鲜红,加压无效,需及时返回手术室,清理血肿,寻找出血点,彻底止血。

(3)皮下气肿

术中CO2,充气压力维持在10mmHg;如使用爱尔希智能气腹管理系统,压力11mmHg,流量40L/min,防止气腔压力过大可造成手术区外的皮下气肿。术者需熱练掌握机器人远程手术技能,减少手术时间。术毕,将气体从伤口处尽量排出,减少CO2在体内残留。

(4)感染

文献报道术后感染发生率为4.8%~8.30%[22,54],感染多为革兰氏阳性菌[55]。因此,需注意严格无菌操作,机器人器械臂庞大,台上空间有限,助手防止被污染。术前30min和术后48h静脉输入抗生素,后攻口服抗生素维持,防止植入物感染。术后感染容易导致假体移位或变硬。

(5)假体外露或移位

皮瓣分离不能过薄,避免皮瓣烫伤,否则勉强放入假体容易造成伤口裂开及假体外露。文献报道术后假体丢失率约4.1%[22]。假体放置胸肌前,乳房表面及上方无需加压包扎;如假体放置在胸大肌后方,需在乳房上方使用绷带或束身衣加压,防止术后因胸大肌用力导致假体移位。术后假体移位严重者,需要二次修整手术。

(6)包膜挛缩

渗血过多和感染是导致包膜挛缩的重要原因。术中仔细止血,术腔冲洗认真,减少渗出。正确使用抗生素,防止感染。

(7)术后肩部疼痛及不适

胸肌后植入者多见,如条件允许,尽量选择胸肌前假体植入法[56]。

10.安全性

前期数据表明微创手术是安全的临床术式[14,57]。机器人辅助NSM联合假体植入乳房重建与开放手术生存无差异,机器人辅助NSM联合假体重建是安全的临床术式[25,27,58]。早期乳腺癌,病灶越小,手术效果越好[12]。

机器人辅助背阔肌乳房重建术

传统背阔肌乳房重建术后,患者背部会遗留有15~30cm的伤口廢痕。微创背阔肌较传统手术具有创伤小、出血少背部无痕等优点[59]。近年来,机器人手术逐步替代腔镜术,更多地用于背阔肌乳房重建[60-63]。机器人手术可避免腔镜手术中的"筷子效应”,器械端更灵活、手术更便捷、损伤更小,可以更便捷地获得充足的背阔肌瓣。

1.适应证和禁忌证

适应证:早期乳腺癌,肿瘤位于腺体中央;影像学评估皮肤无肿瘤侵犯,可行保留乳头乳晕的皮下腺体切除并有接受机器人背阔肌肌瓣乳房重建意愿;年轻患者,瘢痕体质及不希望背部留下瘢痕的患者。

禁忌证:(1)肿块广泛侵犯皮肤;(2)对上肢力量有需求者(如运动员等);(3)过度下垂的丰满乳房(下垂度以上);(4)年老体弱不能耐受手术者;(5)腰椎有严重疾病不能平卧位者;(6)背部有严重外伤史者。

2.术前准备及体位

术前患者站立位标记,麻醉前预防性应用抗生素等,采用全身麻醉并留置导尿管。患者先仰卧位,患侧上肢外展,行乳房切除术后转变体位为侧卧位[59,64],完成背阔肌肌瓣获取后,再换为仰卧位完成重建乳房塑形。

3.手术流程

(1)仰卧位

取腋下切口行前哨淋巴结活组织检查或腋窝淋巴结清扫,后三孔法、双孔法或单孔法行保留乳头乳晕皮下腺体全切,具体操作见上文所述。

(2)取侧卧位

除腋窝戳卡孔外的另外两个戳卡孔位置可以根据患者体形、乳房大小、背阔肌肌瓣切取量及术者操作习惯进行调整。若术者技术熟练,可利用乳房切除术时使用的戳卡孔进行背阔肌肌瓣的切取。在确保手术流畅,不伤及胸背血管带的前提下,可尽量将戳卡孔设计在隐蔽处。机器人泊位,通过皮下隧道直至三点汇合,置入戳卡固定,将戳卡与机器人器械臂对接,相应置入双极电凝,镜头和电钩。完成机器人对接。

(3)机器人背阔肌皮瓣获取步骤

先皮瓣分离,将皮下脂肪尽可能留在背阔肌肌瓣上,增加肌瓣体积,保留真皮血供。沿着背阔肌前缘分离肌瓣,分离范围:上至肩胛骨,下端和内侧缘至背阔肌起点,肌瓣剥离完成后从外下方开始向内逐步切断背阔肌,分离至腋窝背阔肌止点处时需降低电刀功率,仔细解剖并保护胸背血管。随即将肌瓣通过腋窝皮下隧道直接转移至患侧胸壁,蒸馏水反复冲洗背部创面,检查无明显出血后,从最下方戳卡孔置管引流[66-68],重新铺单后从侧卧位改平卧位,重建乳房塑形。

4.术后注意事项

术后卧床3~5d,背部可垫软枕压实,避免空虚积液。背部创面接真空负压引流,引流液连续3d低于15~20ml可拔管。卧床期间注意活动下肢,监测D-二聚体,防止发生下肢静脉血栓。预防使用抗生素防止感染。

5.并发症预防及处理

机器人辅助背阔肌乳房重建手术安全可靠,术后并发症发生率低于传统开放手术[69]。常见术后并发症如下。(1)背部贴合不良、反复积液,延迟愈合:术后如有积液,需及时抽出液体,弹力绷带或者弹力文胸加压包扎,腋窝压力不易过大,避免胸背血管蒂受压造成移植瓣坏死。减少患侧上肢活动;化疗期间可适当延迟拔管时间,以防伤口皮瓣贴合不良造成积液。如积液顽固,可二次手术,缝线内外联合固定,促进伤口愈合[70]。(2)手术切口感染:文献报道,机器人辅助背阔肌乳房重建术后感染发生率(8.3%)显著低于开放手术(4.1%)[71]。严格无菌操作、术后及时更换敷料并保持创面干燥。术中预防使用抗生素并加强营养。如出现感染,局部分泌物需送细菌培养,根据药敏结果调整使用抗生素。

机器人辅助大网膜乳房重建术

大网膜具有血运丰富、吸收炎症能力强、易塑形、血管蒂长、再造乳房手感佳等优点,是最早用于乳房再造的自体组织瓣之一[72-74]。机器人手术获取大网膜具有创伤小、恢复快切口隐蔽、供区疲痕小等优点175.70。大网膜瓣不仅可用于乳房缺损填充等保留乳房手术,还可用于乳儿房再造[13,77-79]。

1.适应证及禁忌证

适应证:(1)早期可手术乳腺癌,乳房中等大小;(2)影像学评估后可行保留乳头乳晕皮下腺体全切;(3)影像学评估大网膜血供良好,结合患者体型、体重指数等指标预估网膜量能满足重建所需体积量[80]。

禁忌证:(1)晚期乳腺癌,肿瘤较大,侵犯皮肤;(2)有腹部多次手术史;(3)患者过于瘦弱,腹部大网膜量少;(4)年老体弱或脏器功能不全无法耐受手术者。

2.术前准备

术前腋窝及会阴等备皮,肠道准备,防止胃肠道损伤。术前CT血管成像评估网膜血运及血管条件佳。用三维重建图像评估胃网膜血管交通分支的血管情况,左右胃网膜血管之间的分支有良好的交通对于移植皮瓣的存活至关重要。采用全身麻醉,预防性应用抗生素。

3.手术流程

患者取平卧位,双侧上肢外展。患侧完成NSM后,冲洗干净,更换手套及器械,准备腹部手术。在腹部作3~4个长约1cm切口,其中一个切口在肚脐上方(观察孔),另外2~3个切口在腹壁两侧脐或脐下水平[75]。自腹壁脐上方戳孔,植入机器人镜头探查腹腔,观察并评估大网膜长度、大小、及体积。再将其他2个戳卡在腹壁戳孔,固定;将戳卡与机械臂连接,充入10mmHg压力的CO2,以建立气腹[76,81]。

首先分离切断脾脏与大网膜的连接,使大网膜完全展开,显露大网膜和横结肠的交界处。自脾附近切断胃网膜左血管,沿胃大弯切断大网膜,保留胃网膜右动静脉及大网膜血管网,胃网膜右血管根部作为血管蒂。自降结肠向上至横结肠方向游离大网膜。然后自剑突患侧肋骨前缘连通腹腔,宽度为2横指,打通皮下隧道,将大网膜自通道牵入乳房术区,再通过乳腺切口将大网膜在体外展开观察血供,后将其固定于胸壁塑形[82-85]。若取游离大网膜瓣,经腹部探查后解除轻微的腹腔粘连,将网膜与横结肠和胃大弯处分离,所有胃分支凝闭并在远离主蒂的安全距离处切断,结扎并离断左侧胃网膜血管。解剖并骨骼化胃网膜右侧血管蒂2cm之后,机器人视野下将血管分开并用止血夹结扎并剪断[75]。取出大网膜瓣,检查腹腔无出血或其他意外损伤,尤其注意是否损伤胃壁,防止胃瘘的发生。

内乳血管或胸背血管是受区最常用的血管,游离大网膜瓣与受区血管进行吻合[86]。吻合后检查大网膜血运是否良好,根据乳房形态与体积对大网膜进行相应裁剪,重建后患侧乳房稍大于健侧为宜。胸壁放置引流管,可吸收线间断缝合皮下,皮内缝合切口,手术结束。术后超声监测血供,密切观察组织瓣的活性,是否有缺血等发生[75,81]。

4.并发症

(1)大网膜坏死:带蒂网膜获取术中需仔细保留重要血管,移植过程中避免蒂部受压。游离大网膜移植术后需要普勒监测血管吻合处;术后可以预防性使用抗凝剂及血管扩张剂,以保证吻合血管的血流通畅;发生大面积坏死尽早切除坏死组织[82,87]。

(2)手术切口感染:严格无菌操作、加强营养支持和预防性使用抗生素等措施预防切口感染。定期伤口更换敷料,如出现感染局部有分泌物,可送细菌培养,根据药敏结果使用抗生素。

(3)腹部切口疝:术后腹壁切口严密缝合,以预防切口疝的发生。如果出现切口,应手术切除癫痕,减张缝合或加补片对腹壁缺损进行修补。

机器人辅助腹壁下血管穿支(deep inferior epigastric perforator,DIEP)游离皮瓣乳房重建术

传统开放手术DIEP游离皮瓣获取,术中需完全打开腹直肌鞘或切开3~12cm的腹直肌前鞘,机器人辅助下DIEP皮瓣获取比传统方式明显减少腹直肌前鞘损伤、出血少并减少术后腹壁症及腹壁疼痛等供区并发症的发生[88-89]前开展机器人DIEP手术的单位较少,病例数少,未来需要开展更多研究优化流程。

1.适应证和禁忌证

适应证:符合任何传统DIEP手术的指征均可适合机器人辅助DIEP手术。

禁忌证:(1)晚期乳腺癌,肿瘤较大,广泛侵犯皮肤及胸壁;(2)有腹部多次手术史,腹壁薄弱,功能缺陷;(2)年老体弱,或脏器功能不全无法耐受手术者;(3)术前评估腹壁下血管及其穿支血管缺陷,或腹壁下血管蒂肌间走行长度超过5cml[90];(4)术前评估受区血管缺陷。

2.术前准备及体位

术前准备:术前患者站立位标记,术前行影像学检查(CT血管成像及超声检查)及手持式多普勒体表定位并标记腹壁下血管及其脐周穿支[91],预防性使用抗生素,全身麻醉,并留置导尿管。体位:患者取仰卧位,重建乳房塑形时取半坐位。

3.手术流程

患者取平卧位,双侧上肢外展。完成根治术后,冲洗干净,更换手套与器械,完成受区血管准备,再次更换手套与器械,准备腹部手术。腹壁皮瓣切取范围与传统DIEP乳房重建相同。自腹直肌前鞘前方切取并游离腹壁皮瓣,注意保护腹壁下血管重要穿支,并完成肌间穿支游离。(1)常规机器人辅助DIEP乳房重建:在皮瓣对侧腹壁、披前线水平置入3个(8mm)port,直达腹腔,该操作在机器人视野直视下完成,以避免损伤腹壁重要结构,尤其是穿支血管或腹壁下血管主干。机器人系统泊位到皮瓣获取侧,与患者成90°,将port与机械臂对接相应置入双极电凝,镜头和电钩或电剪。调节CO2,(8mmHg)压力以保持空间视野。切开壁腹膜,游离腹壁下血管,自其近髂外血管发出处结扎离断,将血管蒂从腹腔取出,完成皮瓣获取[88,92-93]。(2)机器人辅助单孔法DIEP乳房重建:在半月线水平沿腹直肌鞘外缘纵行切开1.5cm,食指自切口钝性游离腹直肌后鞘与腹膜前方间隙,建立机器人器械操作空间,然后缝合关闭该切口,以保证术中充气稳定。在脐上方(约新脐部位)置入2.5cm机器人port(含观察镜及操作器械),置入平面为腹膜外间隙,将port与单孔机器人系统(single-port robotic system,daVinciSP)臂对接,相应置人双极电凝,镜头和电钩或电剪。调节CO(8mmHg压力)以保持空间视野,完成机器人对接。在腹膜外间隙游离腹壁下血管,自其近露外血管发出处结扎离断,完成皮瓣获取[90,94]。

4.术后注意事项

术后屈膝半卧位,卧床3~5d,腹带加压腹壁,避免空虚积液,切口张力过大裂开。腹壁创面接真空负压引流,引流液连续3d低于20ml可拔管。卧床期间注意活动下肢监测D-二聚体,防止发生下肢静脉血栓。预防便秘、剧烈咳嗽;预防性使用抗生素防止感染。

5.常见并发症

(1)皮瓣缺血坏死:术中仔细保留重要血管,避免压迫血管蒂及血管吻合处,术后可以预防性使用抗凝剂及血管扩张剂,以保证吻合血管的血流通畅。找到缺血原因,解除血管压迫,或通过皮瓣内外血管增压,抢救皮瓣,若发生大面积坏死尽早切除坏死组织。

(2)腹壁皮瓣贴合不良、反复积液,延迟愈合:术后屈膝半卧位,腹带加压减少腹壁张力,如有积液,抽出液体加压;化疗期间可适当延迟拔管时间,以防皮瓣贴合不良造成积液。

(3)腹壁脂肪液化、切口感染、切口愈合不良:严格无菌操作、保持创面干燥;术后预防使用抗生素等;加强营养。如出现感染,局部分泌物需送细菌培养,根据药敏结果调整使用抗生素。

(4)脐挛缩:术中新脐再造时,腹壁切口不亦过小,术后扩张新脐避免脐挛缩。

(5)腹腔内脏器损伤,肠粘连肠梗阻:预防性使用腹腔防粘连药物,可减少腹腔并发症发生;操作仔细,避免损伤腹腔内脏器。

(6)腹部切口部位膨出及腹壁症:术中腹壁切口分层缝合严密。腹壁症或腹部膨出处理:手术切除癫痕,减张缝合或加补片对腹壁缺损进行修补[95]。

机器人辅助内乳淋巴链切除

1.适应证和禁忌证

适应证:术前核素显像提示内乳区有核素浓集;影像发现内乳淋巴结肿大的可手术乳腺癌;前哨淋巴结探测发现内乳区信号明显。

禁忌证:胸膜粘连或无法耐受单肺通气者。

2.术前准备与体位

术前准备:术前一天下午5点左右内乳区注射纳米碳,以方便识别内乳淋巴结。采用全身麻醉、单肺通气模式,使患侧肺萎陷。体位:仰卧位,上肢外展90°。上肢固定于头架上,调整手术床使患侧抬高20°或患侧垫一个充气枕头保持患侧抬高的半倾斜位置。

3.手术入路

采用三孔法,沿胶中线第3、5、7肋间或2、4、6肋间放置戳卡,从中间戳卡置入镜头,两边戳卡分别置入机器人手术器械。3个戳卡之间的距离大于6cm[96]。或者将3个戳卡分别置于锁骨中线与腋后线之间的第3、5、7肋间隙,3个入口形成三角形,第5肋间隙放入镜头,其余第3和第7肋间隙放入手术器械,每个戳卡孔之间的距离大于8cm[97]。

4.手术流程

麻醉成功(健侧肺通气,患侧肺萎陷)后,按照上述标记将戳卡穿刺插入肋间隙进入胸腔,并与机械臂连接,同时放置摄像镜头和手术器械(窗式和电凝或电剪)。手术的第一步是显露内乳动脉和静脉,右侧内乳动脉在锁骨下动脉起源的远端很容易被识别,染黑的淋巴结和淋巴链被薄层胸膜覆盖很容易识别。左侧内乳动脉有时被心包脂肪、主动脉或胸膜粘连覆盖。在距离内乳动脉外缘1.5~2.0cm处用电剪切开胸膜壁层,剪断或凝闭内乳动静脉所有侧枝,将第一肋骨到第六肋骨的内乳淋巴链完整切除。将切除的血管与淋巴脂肪组织装入标本袋后,通过12mm的戳卡口取出[98]。使用42℃灭菌蒸馏水(1000ml)冲洗术区,放置引流管进行胸腔闭式引流,将胸腔引流管与引流瓶连接,引流管置入胁间隙进行闭式引流。固定引流管。术后胸腔分层闭合,双肺通气,关闭各切口。

5.术后注意事项及并发症

术后密切观察胸腔闭式引流瓶内的液体量变化,密切关注患者有无肺损伤、术后出血肺不张、肺部感染等并发症[99-100]。

机器人手术医师培训、准入及质控

手术医师需在已取得国家资质认证的培训基地参加线上或线下的机器人手术培训课程,开展手术机器人试驾,接受技术培训或由临床专家带教的高级临床培训项目。经过系统培训,手术医师能够掌握机器人系统的理论知识,在模拟器上完成机器人手术基本操作,实施动物实验,通过规定的考核项目,取得手术资质[101]。团队成员可同时参加培训,以便更好配合。手术团队在开展机器人辅助乳腺外科手术时,应由有经验的机器人手术医师进行指导并经过一定的学习曲线积累操作经验[102-103]。

展望

机器人乳腺手术是未来发展新趋势。机器人系统自从应用到临床以来,一直存在着价格昂贵、缺乏力反馈、器械安装时间长、学习周期长等问题。另外,手术机器人的智能化还有很大的提升空间,尤其是在术中遇到重要血管和神经时无法提前预警,仍需主刀医生拥有丰富的手术经验和熟练的操作技能,戳卡植入、冲洗创面和置入引流管还需人工完成。机器人属于远程手术,对乳腺解剖层次感的把握更需要术者的经验,术中应精准保留皮肤的厚度,并避免皮瓣烫伤或乳头坏死等并发症发生。由于乳房是实质性器官,缺乏方向感,在术前戳卡位置的规划也很重要,既要保证手术范围充足,又需要考虑尽可能将切口设置在隐蔽部位。虽然有以上的缺点,但不可否认机器人手术系统让远程手术成为可能。随着机器人系统的不断改良和创新,相信在不久的将来一定会出现与乳房手术相匹配的专科机器人系统,缩短机器人系统术前调试时间,提高手术效率。相信随着科学技术的发展,国产机器人的普及,未来的机器人乳腺外科手术朝着更加微创化、精准化方向发展。

略

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号