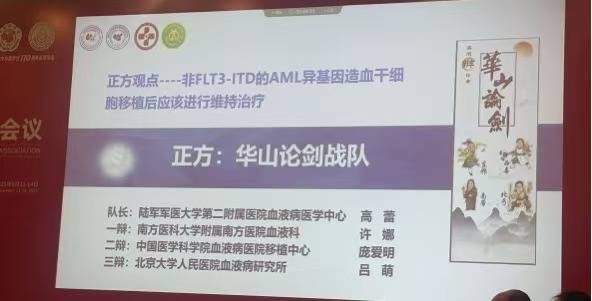

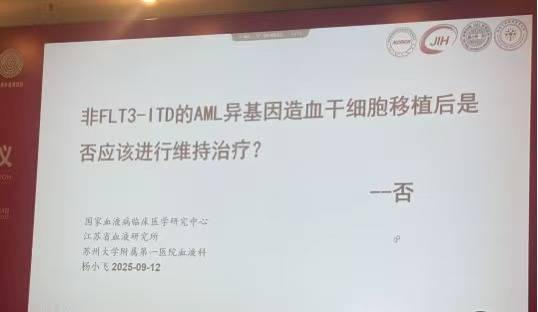

2025年9月14日,由中华医学会、中华医学会血液学分会主办,华中科技大学同济医学院血液病学研究所、国家血液系统疾病临床医学研究中心-北京大学血液病研究所承办的中华医学会第十九次血液学学术会议在北京成功召开。在会议期间,一场聚焦“非FLT3-ITD突变急性髓系白血病(AML)患者异基因造血干细胞移植(allo-HSCT)后是否应进行维持治疗”的辩论赛引发全场关注,正方“华山论剑队”[陆军军医大学第二附属医院高蕾教授、南方医科大学南方医院许娜教授、中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)庞爱明教授、北京大学人民医院吕萌教授]主张“应该维持”,反方“循证之光队”(徐州医科大学附属医院闫志凌教授、华中科技大学同济医学院附属同济医院曹阳教授、苏州大学附属第一医院杨小飞教授、上海交通大学医学院附属瑞金医院胡晓霞教授)力陈“无需常规维持”。双方围绕“证据等级-毒性-费用-精准分层”四条主线展开近一小时交锋,把移植后复发防控的最前沿争议摆到聚光灯下。

移植后复发防控的核心困局

AML作为一种高度异质性的血液系统恶性肿瘤,allo-HSCT是目前治愈高危患者的关键手段。然而,即使接受移植,仍有30%-50%的患者面临复发风险,其中非FLT3-ITD突变患者因缺乏明确靶向药物,复发后的挽救治疗效果往往不佳,成为临床管理的重点与难点。

维持治疗曾被视为延长移植后缓解、降低复发的潜在策略,但随着MRD监测技术的成熟与抢先治疗理念的兴起,其临床价值引发争议。非FLT3-ITD突变AML患者移植后身体状态脆弱,兼具骨髓造血功能不全、免疫缺陷及GVHD风险,维持治疗的获益与毒性平衡成为核心矛盾。本次辩论赛中,正方力证维持治疗的必要性,反方则强调现有证据不足与过度治疗风险,双方的辩论精准切中了临床决策的痛点。

正方:维持治疗是移植后防控体系的“必要一环”

正方以“上医用药维治疗,长护生命享安康”为核心,从疗效证据、安全性数据及指南支持三个维度,论证维持治疗在非FLT3-ITD AML移植后管理中的不可或缺性。

临床研究证实维持治疗的生存获益

正方指出,多项临床研究已验证维持治疗降低复发、改善生存的疗效。国内多中心前瞻对照研究显示,G-CSF联合低剂量白介素的维持方案可使非FLT3-ITD患者移植后复发率降低16.7%,无复发生存期(RFS)显著延长。EBMT的A001研究纳入500余例患者,结果显示去甲基化药物(HMA)维持治疗4个疗程可使MRD阳性患者的无事件生存(EFS)率提高100%,风险比(HR)低至0.4,其中非FLT3-ITD亚组获益尤为显著。

针对反方质疑的研究质量问题,正方强调,新桥医院牵头的研究为多中心随机对照设计,并非单臂研究,其数据显示小剂量阿扎胞苷联合免疫调节剂维持治疗,3~4度骨髓抑制发生率仅为8%,显著低于抢先治疗的15%,证实了维持治疗的安全性优势。

指南更新体现临床价值认可

正方援引指南更新佐证观点:2017年中国AML治疗指南尚未纳入维持治疗推荐,但2023年已明确加入去甲基化药物维持建议;2025年NCCN指南更将GCSF联合低剂量白介素的维持方案列为EB类推荐,覆盖包括非FLT3-ITD在内的高危AML移植后患者。这些更新均基于近年积累的循证医学证据,反映了国际学界对维持治疗价值的逐步认可。

体系化治疗理念下的不可或缺性

正方提出,allo-HSCT治疗应视为“体系化作战”,维持治疗是其中关键环节。移植前的诱导巩固、移植中的预处理与供体选择、移植后的维持与监测,共同构成复发防控的完整链条。北大人民医院的单倍型移植方案虽能降低复发率,但仍有16.7%的非FLT3-ITD患者复发,而维持治疗可进一步将这一比例降至10%以下。“维持治疗不是替代其他环节,而是补全治疗体系的短板”高蕾教授强调。

反方:现有证据不足,维持治疗非 “必选项”

反方以“循证为本,避免过度治疗”为核心,从证据等级、患者耐受性及替代策略三个层面,论证非FLT3-ITD AML移植后不应常规进行维持治疗。

缺乏高级别证据支持常规应用

反方指出,目前支持维持治疗的研究多存在局限性:多数为单臂、非盲或小样本设计,缺乏Ⅲ期随机对照试验的高级别证据。唯一获FDA批准的口服阿扎胞苷维持研究(CC-486)中,患者中位年龄68岁,且均为非移植人群,其治疗强度与移植患者存在本质差异,疗效无法直接类推。

针对正方提及的指南推荐,反方强调,2025年NCCN指南的EB类推荐仅为“可考虑”级别,并非“强推荐”,且未明确限定非FLT3-ITD患者;EBMT指南更明确指出,维持治疗可能导致过度治疗,需严格限定人群。国内专家共识也仅提及维持治疗的“研究前景”,未给出常规应用建议。

移植后患者耐受性差,毒性风险显著

反方结合移植后患者特点展开反驳:allo-HSCT后患者普遍存在骨髓造血脆弱、免疫缺陷、脏器功能受损等问题,维持治疗可能加剧毒性风险。IDH1抑制剂的单臂研究显示,近50%患者因血液学毒性或不耐受退组,其中1/3为3度以上骨髓抑制;维奈克拉联合去甲基化药物的维持方案虽能降低复发,但非复发死亡率升高3%-5%,最终总生存期(OS)无显著改善。

“我们不能为降低复发率而牺牲患者安全,”闫志凌教授指出,“若维持治疗仅改善RFS却不提升OS,甚至增加死亡风险,则失去了临床意义。”

抢先治疗是更精准的替代策略

反方主张,MRD导向的抢先治疗优于无差别维持治疗。研究显示,移植后MRD转阳患者接受抢先治疗(如供体淋巴细胞输注DLI或靶向药物),其复发预防效果与维持治疗相当,但仅针对10%-15%的MRD阳性人群,避免了80%以上MRD阴性患者的不必要治疗。

对于单倍型移植患者,反方强调,单倍型移植的强大移植物抗白血病(GVL)效应已能有效控制复发,北大人民医院数据显示,单倍型移植后非FLT3-ITD患者5年OS率达65%,无需额外维持治疗。“与其全员维持,不如精准监测MRD,对阳性者实施抢先干预”胡晓霞教授补充道。

自由辩论:核心争议的聚焦与回应

证据等级与临床实践的平衡

正方认为,高级别证据的缺乏源于研究周期长、入组难度大,而非疗效不足,临床实践不应等待完美证据而忽视现有获益;反方则回应,AML治疗需遵循“无证据不推荐”原则,小样本研究结果可能存在偏倚,贸然推广可能导致过度治疗。

维持治疗与抢先治疗的优劣对比

正方指出,AML靶向药物进展较慢,MRD转阳后抢先治疗可选方案有限,且足剂量药物毒性高,45% 患者需减量或延迟治疗;反方反驳,随着基因检测技术发展,MRD阳性患者可通过靶点检测选择精准干预手段,如IDH突变者用艾伏尼布,疗效优于非特异性维持治疗。

单倍型移植后的维持必要性

正方质疑,单倍型移植虽有GVL效应,但仍有复发风险,维持治疗可进一步优化疗效;反方则强调,北大血研所的单倍型移植体系通过供体选择与免疫调控已实现低复发率,额外维持治疗属于“画蛇添足”,且增加医疗成本。

总结:分层决策是未来核心方向

这场辩论清晰展现了非FLT3-ITD AML移植后管理的核心矛盾——在复发防控需求与治疗毒性风险之间寻找平衡。正如点评专家所言,辩论的价值不在于“非此即彼”的结论,而在于明确不同策略的适用边界,为个体化决策提供依据。

综合双方观点,未来治疗决策应立足“分层管理”原则:对于中高危患者(如移植前MRD阳性、复杂核型),若身体状况耐受,可考虑去甲基化药物联合低剂量免疫调节剂维持治疗;对于移植后持续MRD阴性、体能状态差的患者,应避免常规维持,采用严密MRD监测下的抢先治疗策略;对于单倍型移植后GVL效应显著的患者,可暂缓维持治疗,加强随访观察。

目前,非FLT3-ITD AML移植后维持治疗仍需更多高质量研究,尤其是针对不同分子亚型、MRD状态及移植类型的分层研究。随着靶向药物的研发与MRD监测技术的精准化,未来有望实现“精准筛选获益人群、优化维持方案、平衡疗效与毒性”的治疗目标,让每一位患者都能获得个体化的最优管理策略。

排版编辑:Mathilda

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号