同济大学2022级博士在读,主要研究方向为晚期肺癌精准治疗。目前以第一/共一作者发表SCI论文6篇,包括Signal Transduction and Targeted Therapy、J Exp Clin Cancer Res,Eur J Cancer等期刊。入选上海市肺科医院“雏鹰腾飞”青年人才项目,在WCLC等多个学术会议进行壁报交流。

ASCO摘要

Lurbinectedin (lurbi) + atezolizumab (atezo) as first-line (1L) maintenance treatment (tx) in patients (pts) with extensive-stage small cell lung cancer (ES-SCLC): Primary results of the phase 3 IMforte trial.

芦比替定联合阿替利珠单抗作为广泛期小细胞肺癌患者的一线维持治疗:III期IMforte试验的主要结果

摘要

研究背景

尽管近年来一线免疫检查点抑制剂(ICI)联合化疗的应用显著提高了广泛期小细胞肺癌(ES-SCLC)患者的疗效,但大部分患者仍会发生疾病进展,长生存患者有限。由于ES-SCLC极易快速复发的生物特性,探索有效的维持治疗策略是克服此难治性疾病的重要目标。

研究目的

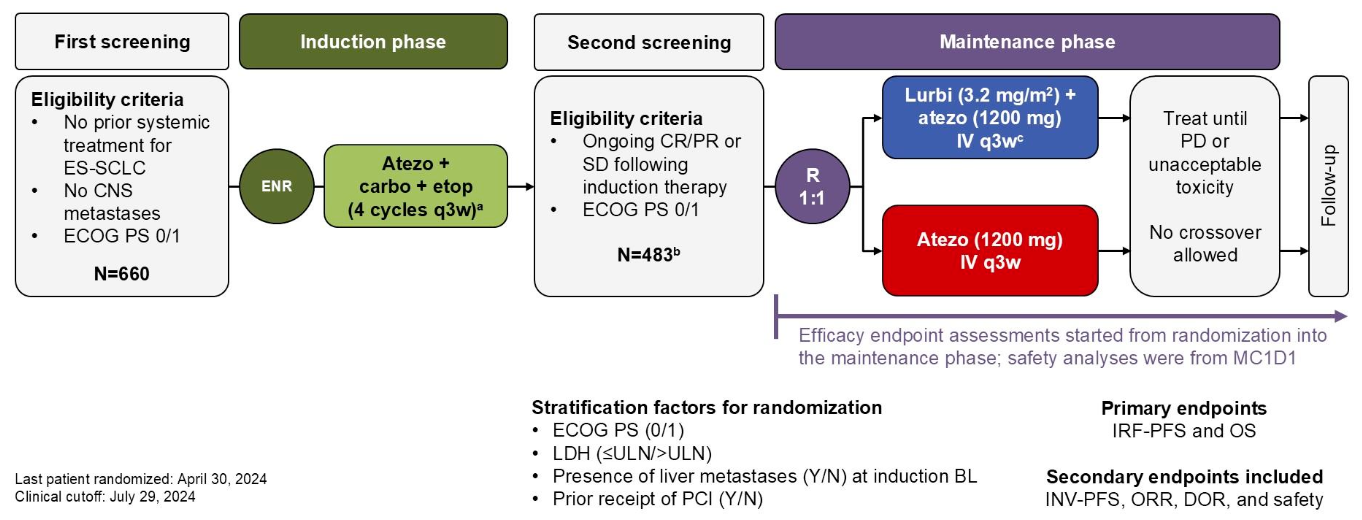

IMforte研究是一项开放标签、随机对照的III期临床研究(NCT05091567),旨在评估在阿替利珠单抗联合依托泊苷与卡铂一线诱导治疗后疾病未进展的ES-SCLC中芦比替定联合阿替利珠单抗作为一线维持治疗的疗效与安全性。

研究方法

研究纳入接受标准诱导治疗(阿替利珠单抗+卡铂+依托泊苷,4个21天周期)后未出现疾病进展的ES-SCLC患者。1:1随机分配接受以下维持治疗:(1)芦比替定(3.2 mg/m²)+阿替利珠单抗(1200 mg);(2)单用阿替利珠单抗(1200 mg)。治疗持续至疾病进展、出现不可接受毒性或患者自愿退出为止。分层因素包括:诱导基线期肝转移(是/否)、随机前是否接受预防性颅脑照射(PCI)、维持基线期ECOG PS评分(0/1)和乳酸脱氢酶(LDH)水平(≤正常值上限/>正常值上限)。研究主要终点为独立审查委员会(IRF)评估的无进展生存期(PFS)和总生存期(OS)。

研究结果

截止至2024年7月29日,研究共有483名患者在诱导阶段结束进入到维持治疗阶段,并被随机分配至芦比替定联合阿替利珠单抗组(242人)或阿替利珠单抗组(241人),组间基线特征基本平衡。

中位随访15.0个月后,芦比替定联合阿替利珠单抗对比阿替利珠单抗单药治疗,IRF评估的维持期中位PFS显著提高,分别为5.4 vs 2.1个月(HR=0.54,95% CI: 0.43-0.67;P<0.0001)。联合治疗同样显著提高维持期的中位OS (13.2 vs 10.6月;HR=0.73,95% CI: 0.57-0.95;P=0.0174)。大多数预设亚组中,IRF评估的PFS和OS在芦比替定联合阿替利珠单抗组显著优于阿替利珠单抗单药组。

在安全性方面,联合治疗组和单药组的治疗相关不良事件(TRAEs)发生率分别为83.5% vs 40.0%。3-4级TRAEs发生率分别为25.6% vs 5.8%。5级TRAEs发生率分别为0.8%(2例;脓毒症和发热性中性粒细胞减少症)和0.4%(1例;脓毒症)。因TRAEs导致的终止治疗比例均较低(6.2% vs 3.3%)。

研究结论

IMforte研究是全球首个在ES-SCLC一线维持治疗中显示出PFS和OS双主要终点均显著改善的III期研究,且安全性可控。芦比替定联合阿替利珠单抗有望成为ES-SCLC一线维持治疗的标准疗法。

解读

作为全球首个探索ES-SCLC一线维持治疗模式的研究,IMforte研究为该难治性肿瘤确立了新标准。其研究设计及结果对临床实践均有重要指导意义。需特别指出的是,该研究的中位PFS与OS均从随机分组进入维持治疗阶段开始计算。基于此方法学设计,ES-SCLC患者OS达到13.2个月,显著超越既往历史数据。对于此类侵袭性强、预后差的肿瘤类型,生存期的延长具有重要临床价值。

(一)IMforte研究背景

近年来,ICI联合含铂化疗在ES-SCLC一线治疗中取得重大突破。基于IMpower133等关键研究证据,免疫联合化疗诱导治疗后给予免疫单药维持已成为ES-SCLC标准治疗策略。同时,在IMpower133研究的探索性分析中发现,自维持治疗开始阿替利珠单抗组的中位OS和PFS分别为12.5个月和2.6个月,均高于安慰剂对照组的8.4个月和1.8个月1。这表明维持阶段治疗策略对持续改善患者生存同样重要。因此,ES-SCLC维持治疗模式的探索成为研究者们关注的重点。

多项研究聚焦于优化ES-SCLC维持治疗策略,通过创新药物组合探索生存获益提升路径。度伐利尤单抗联合安罗替尼治疗(DURABLE研究)、阿替利珠单抗联合DLL3/CD3双抗治疗(DeLLphi-303 研究与DeLLphi-305 研究)及阿替利珠单抗联合PARP抑制剂治疗(SWOG S1929研究)等不同策略均显示了ES-SCLC人群使用联合策略在维持治疗阶段的获益。

本研究采用ICI联合芦比替定作为维持期治疗策略。芦比替定既往已获批ES-SCLC二线治疗适应症,其作为一种合成的烷化剂,可通过抑制RNA聚合酶II,选择性地抑制对肿瘤细胞生存和增殖至关重要的致癌基因转录,从而发挥抗肿瘤作用。临床前研究同样发现其可通过减少巨噬细胞数量、抑制肿瘤血管形成等方式,正向调节肿瘤微环境。临床研究也展示了芦比替定联合ICI控制SCLC的能力。LUPER研究是一项探索芦比替定联合帕博利珠单抗二线治疗SCLC的I/II期研究,研究纳入28例患者,结果显示客观缓解率(ORR)为46.4%,中位PFS为4.6个月,中位OS为10.5个月2。2SMALL研究探索了芦比替定联合阿替利珠单抗在SCLC二线治疗中的应用,研究分为两个队列,队列1为一线仅接受含铂化疗的患者,队列2为一线接受含铂化疗联合PD-(L)1抑制剂的患者。队列1的ORR为44.12%,mPFS为4.9个月;队列2的ORR为37.35%,mPFS为4.43个月3。

(二)IMforte研究的思考

作为全球首个评估ES-SCLC一线免疫维持治疗的关键III期研究,IMforte研究证实芦比替定联合阿替利珠单抗方案的中位PFS和OS分别达5.4个月与13.2个月,证明了该联合疗法在一线维持治疗阶段的显著临床获益。基于此结果,芦比替定展现出从二线治疗前移至一线维持治疗的治疗价值,其相关适应症的监管审批程序正在进行中。IMforte研究维持治疗组的中位OS达13.2个月,数值上优于IMpower133研究报道的12.3个月。然而需强调,该结果基于经4周期诱导治疗筛选后的患者群体(排除了诱导期疾病进展或治疗不耐受者),同时排除了基线脑转移患者,其预后特征可能优于未经筛选的ES-SCLC广泛人群,进一步的探索需要进行。

图1. IMforte研究设计(来自2025ASCO)

图1. IMforte研究设计(来自2025ASCO)亚组分析中,IMforte研究显示部分亚组(如LDH较高或接受过PCI的患者)的生存获益不明显,除亚组人数较少解释需谨慎外,这也在一定程度上提示需要进一步探索生物标志物以精准筛选受益人群。

在安全性方面,IMforte研究中联合治疗组的3-4级血液学毒性发生率低于10%,显著低于PM1183-B-005-14研究中芦比替定单药治疗的3级及以上血液学不良事件发生率。PM1183-B-005-14是一项多中心、开放标签、多队列II期篮式研究,旨在评估芦比替定在晚期实体瘤中的疗效;其SCLC队列纳入105例铂类化疗后进展的转移性SCLC患者,研究者评估的ORR为35%,中位PFS和OS分别为3.5个月和9.3个月,该结果为芦比替定在转移性SCLC中的监管批准奠定了基础4。值得注意的是,IMforte研究中联合组患者接受了粒细胞集落刺激因子(G-CSF)一级预防,这可能是骨髓抑制事件发生率较低的重要原因,同时也提示了预防性用药在联合治疗中的临床价值。

(三)IMforte研究对ES-SCLC临床实践的指导意义

IMforte 研究对ES-SCLC临床实践具有里程碑式指导意义,其证实芦比替定联合阿替利珠单抗可将维持期中位PFS提升至5.4个月、OS至13.2个月,推动芦比替定从二线治疗向一线维持治疗前移。安全性上,联合治疗虽增加不良反应发生率,但通过G-CSF一级预防可有效控制血液学毒性,为临床安全用药提供策略。该研究还启示未来可探索老药新用与新兴靶点结合的联合治疗策略,同时需深入挖掘生物标志物以精准筛选获益人群,进一步优化ES-SCLC的个体化治疗方案,为该领域的药物研发与临床决策指明方向。

上海市肺科医院肿瘤综合诊治中心行政主任-苏春霞教授

谢梦青医生对IMforte研究剖析全面,从背景、设计到结果分析逻辑清晰,尤其对 PFS/OS 双终点突破及临床意义阐释到位,且能结合同类研究对比,凸显联合方案价值。对安全性管理及未来策略的思考具前瞻性,展现出谢医生对IMforte研究精髓的准确把握与临床转化的深入思考。

1. Reck, M. et al. Brief Report: Exploratory Analysis of Maintenance Therapy in Patients With Extensive-Stage SCLC Treated First Line With Atezolizumab Plus Carboplatin and Etoposide. Journal of Thoracic Oncology : Official Publication of the International Association For the Study of Lung Cancer 17, 1122-1129 (2022).

2. Calles, A. et al. Lurbinectedin Plus Pembrolizumab in Relapsed SCLC: The Phase I/II LUPER Study. Journal of Thoracic Oncology : Official Publication of the International Association For the Study of Lung Cancer (2025).

3. Aix, S.P. et al. Safety and efficacy of lurbinectedin plus atezolizumab as second-line treatment for advanced small-cell lung cancer: Results of the 2SMALL phase 1/2 study (NCT04253145). Journal of Clinical Oncology 43, 8013-8013 (2025).

4. Trigo, J. et al. Lurbinectedin as second-line treatment for patients with small-cell lung cancer: a single-arm, open-label, phase 2 basket trial. The Lancet. Oncology 21, 645-654 (2020).

【温馨提示】:如果您觉得谢梦青医生解读的好,请在下方为她点赞并将文章分享给更多的同道!当然,您也可以在下方留下您的个人见解哦!

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号