2025 年6月13日至14日,由中国抗癌协会鼻咽癌整合康复专业委员会主办、中山大学肿瘤防治中心承办的中国抗癌协会鼻咽癌整合康复专业委员会第一届第二次年会暨鼻咽癌前沿进展学术会议在广州盛大召开。在这生机盎然的仲夏时节,来自全国各地的肿瘤领域专家学者齐聚花城,共襄鼻咽癌防治领域的学术盛会,共同为鼻咽癌精准治疗及整合康复的创新突破谋篇布局。

鼻咽癌精准治疗专委会换届会议

6月13日,鼻咽癌精准治疗专委会换届会议隆重举行,标志着鼻咽癌精准治疗团队在传承与创新的道路上迈出了新的步伐。会议由中山大学肿瘤防治中心郭姗姗教授主持,广东省临床医学学会副会长姜文奇教授、香港大学深圳医院李咏梅教授、中山大学肿瘤防治中心麦海强教授等专家及多位候选委员参会,共同见证专委会第二届委员会的诞生。

姜文奇教授在致辞中高度肯定第一届专委会工作,指出其以“临床-科研-科普-国际合作” 四位一体模式,推动鼻咽癌精准治疗发展。标志性项目“灯塔行动”吸引全国 150 家医院、4000 余名专家参与,成为标准化诊疗标杆;专委会连续荣获学会“最佳医学新技术推广奖”、“最佳临床科研奖”等荣誉,彰显学术影响力。

麦海强教授回顾五年工作时提到,专委会每年举办多场学术会议,邀请国内外专家授课,开展“东南西北中”区域学术研讨与党建联建。在科研领域,团队参与制定第九版国际分期指南,发表包括Nature Medicine、Journal of Clinical Oncology等顶刊论文,多次在 ESMO、ASCO 等国际会议作报告。科普方面,通过“灯塔行动”普及精准放疗知识,助力早诊早治。

在换届选举环节,经过严格的投票程序,麦海强教授连任主任委员,蔡林波、陈秋燕等 15 人当选副主任委员,李咏梅教授担任名誉主委,曾木圣教授任顾问。新一届委员会涵盖 172 名委员,注重年龄梯度与区域覆盖,旨在推动多中心研究与基层技术下沉。

麦海强教授在工作计划中提出五大方向:深化精准诊疗体系建设,推进Beacon多中心研究;依托副主委单位开展区域学术活动,提升学会影响力;联合耳鼻喉科强化早诊早治科普;推动人工智能在放疗中的应用;培育青年人才,打造国际化团队。

同期召开的康复与营养支持学组换届会议上,中山大学肿瘤防治中心罗东华教授连任组长。学组过去四年创建多家营养示范病房,开设康复门诊,累计开展患者教育 8000 余人次,参与编写《2024 年肿瘤整合鼻咽癌指南》,并在 2025 年 ASCO 会议上发表体重管理研究成果。未来将重点推进营养病房建设与康复治疗规范化,助力患者 “活得更长、更好”。

会议最后,全体嘉宾共同启动第二届委员会成立仪式,标志着鼻咽癌精准治疗在规范化、国际化道路上迈出新步伐。

大会主会场

6月14日上午,大会主会场会议致辞环节由中山大学肿瘤防治中心陈秋燕教授主持,中山大学肿瘤防治中心曾木圣教授、专委会主任委员中山大学肿瘤防治中心麦海强教授、名誉主任委员香港大学深圳医院李咏梅(Anne W.M. Lee)教授分别发表了精彩致辞。

曾木圣教授代表专委会向全体参会委员表达了诚挚的欢迎。他着重指出,鼻咽癌作为我国南方地区高发的恶性肿瘤,其精准治疗与康复管理一直是医学界关注的焦点。自专委会成立,以产学研融合为驱动,在多领域收获成果:搭建多学科平台,实现诊疗与康复融合;多项成果发表于国际期刊,优化诊疗方案;建立毒副反应标准化康复路径,惠及患者。此外,在“健康中国 2030”战略与“大卫生、大健康” 理念指引下,未来专委会将紧紧围绕三大核心任务持续发力:一是强化科研攻关,聚焦基因组学、免疫治疗等前沿领域,全力突破鼻咽癌治疗瓶颈;二是优化康复实践,进一步推广标准化康复路径,构建全国多中心协作数据库,提升康复效果;三是推动基层医疗赋能,通过开展专业培训与远程协作,提升基层医疗机构的鼻咽癌诊疗与康复能力。相信在全体委员的齐心协力下,鼻咽癌整合康复事业必将迈向新的高度。

麦海强教授代表专委会向与会的委员、专家及同道致以热烈的欢迎和衷心的感谢。自第一届委员会成立以来,秉持“肿瘤防治,赢在整合”的核心理念,在全体委员的共同努力下,各项工作稳步推进。成功搭建起高水平的鼻咽癌整合康复多学科协作平台,有力推动了鼻咽癌防、筛、诊、治、康全链条理念的广泛普及与落地实践。结合 “健康中国 2030” 战略,专委会应融入国家政策,发挥专业优势。当前我国鼻咽癌五年生存率与国际有差距,毒副作用问题突出,需专家合作解决。希望委员们继续团结,推动防治事业高质量发展,提升患者生活质量与健康水平,降低经济和病痛负担。

李咏梅教授高度赞扬委员会在推动鼻咽癌防治工作中付出的努力与取得的显著成绩,表达了殷切期望,希望未来能帮助更多患者。她指出,中国在鼻咽癌防治领域已具备较大国际影响力,肩负着全球责任,科研工作必须更加严谨。同时鼓励年轻同事投身防治工作,肯定了会议融合临床与科研的重要意义。尽管部分医疗中心五年生存率达80%-90%,但全国乃至全球形势仍严峻。李咏梅教授认可多领域协作对提升患者生活质量的积极作用,期望专委会团结顶尖专家,推动鼻咽癌防治迈向更高水平。

学术环节1

本环节的专题报道由复旦大学附属肿瘤医院应红梅教授、四川省第三人民医院/四川护理职业学院附属医院冯梅教授和重庆大学附属肿瘤医院王颖教授共同主持。

曾木圣教授在会议中分享了关于鼻咽癌EBV(Epstein-Barr病毒)感染及疫苗研究的进展。他详细介绍了EBV疫苗的设计原理、免疫对象、疫苗策略以及防控目标,并阐述了病毒糖蛋白与宿主受体之间的三种互作模式和EBV感染致癌理论,为未来的干预措施探索提供了重要的参考依据。

李咏梅教授在题为“鼻咽癌的全球防控”的报告中,详细介绍了鼻咽癌在全球及中国的流行病学状况。在一些地区,由于放疗设备不足和规范缺失,导致早期患者的局部控制率较低。为了解决这一问题,国际原子能机构(IAEA)推动了放疗质量优化项目。该项目通过制定指南和建立本地审核机制,成功将放疗计划的重大偏差率显著降低,大大提升了患者的生存率。

讨论环节中,来自中国医学科学院肿瘤医院的张江鹄教授、辽宁省肿瘤医院的李霞教授、武汉大学人民医院的李祥攀教授以及内蒙古医科大学附属医院的郁志龙教授进行了热烈的讨论。专家们认为,需要加快鼻咽癌疫苗的研发进程,推进筛查的标准化以及区域放疗质量的控制。并且强调了加强基层医疗能力建设的重要性,目的是缩小“设备拥有率”与“治疗同质化”之间的差距,以期最终实现从预防到治疗的全链条效能提升。

学术环节2

本环节由中山大学附属第一医院陈勇教授和中山大学肿瘤防治中心赵充教授共同主持。

新加坡国家癌症中心Melvin L K Chua教授在题为“鼻咽癌的放射治疗:质子治疗更具优势吗?”的报告中,结合新加坡的临床实践和国际研究,系统地比较了质子治疗与传统放疗技术在鼻咽癌治疗中的应用价值。他强调,质子治疗凭借其独特的剂量分布优势,能有效保护脑干、唾液腺等关键器官,显著降低口腔黏膜炎、口干等急性毒性反应的发生率。在引入质子治疗时,应优先建立规范化流程,从基础剂量学验证到患者体位固定技术逐步推进,以避免因技术熟练度不足而导致疗效波动。同时,未来可开展多中心前瞻性研究,重点关注质子治疗的长期毒性和其与免疫治疗的联合效应,以进一步提升鼻咽癌的治疗效果。

中国医学科学院肿瘤医院易俊林教授在题为“鼻咽癌放射治疗:我们可以降阶梯治疗吗?”的报告中,探讨了鼻咽癌放疗的降阶梯治疗。他从以下四个方面进行了分析:一是随着对鼻咽癌生物学行为认识的加深,对缩小靶区的需求日益增加;二是放疗技术的进步提高了疗效,同时对降低治疗毒性的需求也在增加;三是综合治疗的成功要求进一步稀释治疗相关的毒性;四是长期存活患者的生存质量(QOL)对正常组织的保护提出了更高的需求。

本环节,由湖北省肿瘤医院团风医院吴媛教授、陕西省肿瘤医院刘秋芳教授、福建省肿瘤医院许昀教授、香港大学深圳医院李济时教授、北京大学肿瘤医院云南医院/云南省肿瘤医院/昆明医科大学第三附属医院李晓江教授和广西医科大学附属肿瘤医院李龄教授共同参与讨论。专家们围绕免疫治疗时代的个体化治疗策略展开探讨,聚焦化疗降阶梯、复发患者再程放疗选择等临床热点问题,同时指出基层医院在靶区勾画、设备技术规范存在短板,呼吁先夯实放疗技术基础、完善标准化流程,再稳步推进创新技术应用,以达到更好的治疗效果。

学术环节 3

本环节由深圳市人民医院/南方科技大学第一附属医院李先明教授和中山大学孙逸仙纪念医院刘宜敏教授共同主持。

福建省肿瘤医院林少俊教授介绍了2024版鼻咽癌临床靶区勾画及剂量设计指引的国际指南更新建议。主要包括对于GTV(p/n)(3级ENE患者除外),基于诱导化疗后的肿瘤体积,处方剂量设定为70Gy。在处理偏单侧鼻咽癌时,应根据受累结构,选择性地覆盖同侧或对侧的解剖结构;根据淋巴结的受累情况,选择性覆盖淋巴结引流区,处方剂量为50Gy;IG-2024为降低放疗强度和提高治疗精准度提供了实用的参考。林教授还指出,关于靶区勾画与剂量处方的详细建议,将为开发自动化勾画程序提供重要的指导原则,从而推动放疗计划的标准化进程。

中山大学肿瘤防治中心唐林泉教授的报告主题为“P85抗体诊断疑似鼻咽癌的前瞻性队列研究:从筛查到门诊运用的桥梁”。他指出,目前常用的EBV-DNA检测方法存在一定局限性,并介绍了新型P85抗体在诊断方面的优势。特别是在国内三家医疗中心门诊进行的队列研究中,P85抗体展现了出色的诊断效能,并且介绍了P85抗体在鼻咽癌诊断和鉴别诊断的门诊推荐应用场景,为鼻咽癌的精准诊断带来了新洞见。

讨论环节,北京大学肿瘤医院云南医院/云南省肿瘤医院/昆明医科大学第三附属医院秦继勇教授、河南省肿瘤医院吴慧教授和江苏省肿瘤医院黄生富教授共同参与讨论。专家们指出,理解鼻咽癌解剖及生物学行为是精准靶区勾画的基础,2024 版鼻咽癌临床靶区勾画及剂量设计指引的国际指南更新建议对推动基层同质化治疗意义重大,但部分患者70Gy的处方剂量需警惕并发症,临床需个体化考虑。同时,P85 抗体作为新型诊断标志物,其临床应用价值值得期待,与 EBV-DNA等联合或成早期筛查新方向。此外,专家强调免疫与靶向治疗时代,需结合精准影像超越指南局限,在降低放疗强度同时,通过早诊早治突破生存率瓶颈。

学术环节 4

此环节由贵州医科大学附属医院金风教授和广西医科大学附属第一医院康敏教授共同主持。

浙江省肿瘤医院陈晓钟教授分享了复发鼻咽癌治疗的最新进展。他回顾了复发鼻咽癌的现状及治疗指南,并介绍了鼻咽癌的再程放疗、复发鼻咽癌的系统治疗,以及在本院开展的复发鼻咽癌的探索研究。陈教授强调,复发鼻咽癌是一类高度异质性疾病,与转移性鼻咽癌有所不同,需要通过精细化分层和个体化优化治疗方案来应对。研究显示,对于不可局部治疗的复发鼻咽癌患者,采用GEP方案的初步疗效和安全性较好,具有临床应用价值。此外,全新的放疗参与方式(R-GEP方案)在复发鼻咽癌治疗中展现出较好的理论基础和前期效果,其前景值得进一步探索。

中山大学肿瘤防治中心麦海强教授带来了“局部区域晚期鼻咽癌临床试验对照组该采用哪种治疗模式?”的精彩讲题,介绍了该领域相关临床试验的设计方案与结果,并分享了部分国内专家对于局部区域晚期鼻咽癌临床试验最佳对照组选择的意见。

讨论环节,由南方医科大学第十附属医院刘志刚教授、中国医科大学附属第一医院乔俏教授、广西医科大学第四附属医院陆颖教授和北京大学肿瘤医院肖绍文教授共同参与讨论。针对复发鼻咽癌,专家指出其异质性强,需精细化分层治疗,局部复发者应优先考虑局部治疗,同步关注毒副反应控制;免疫治疗与放疗联合(如先免疫退缩肿瘤再强化治疗)为脑干旁复发等难治病例提供新思路,同时需警惕减毒治疗与复发率的平衡。关于局晚对照组设计,专家们更聚焦诱导化疗+同步放化疗与诱导化疗+同步放化疗+卡培他滨节拍辅助的临床选择,并建议在治疗分类时需结合鼻咽癌第九版TNM分期进行分层设计。

鼻咽癌创新治疗专场

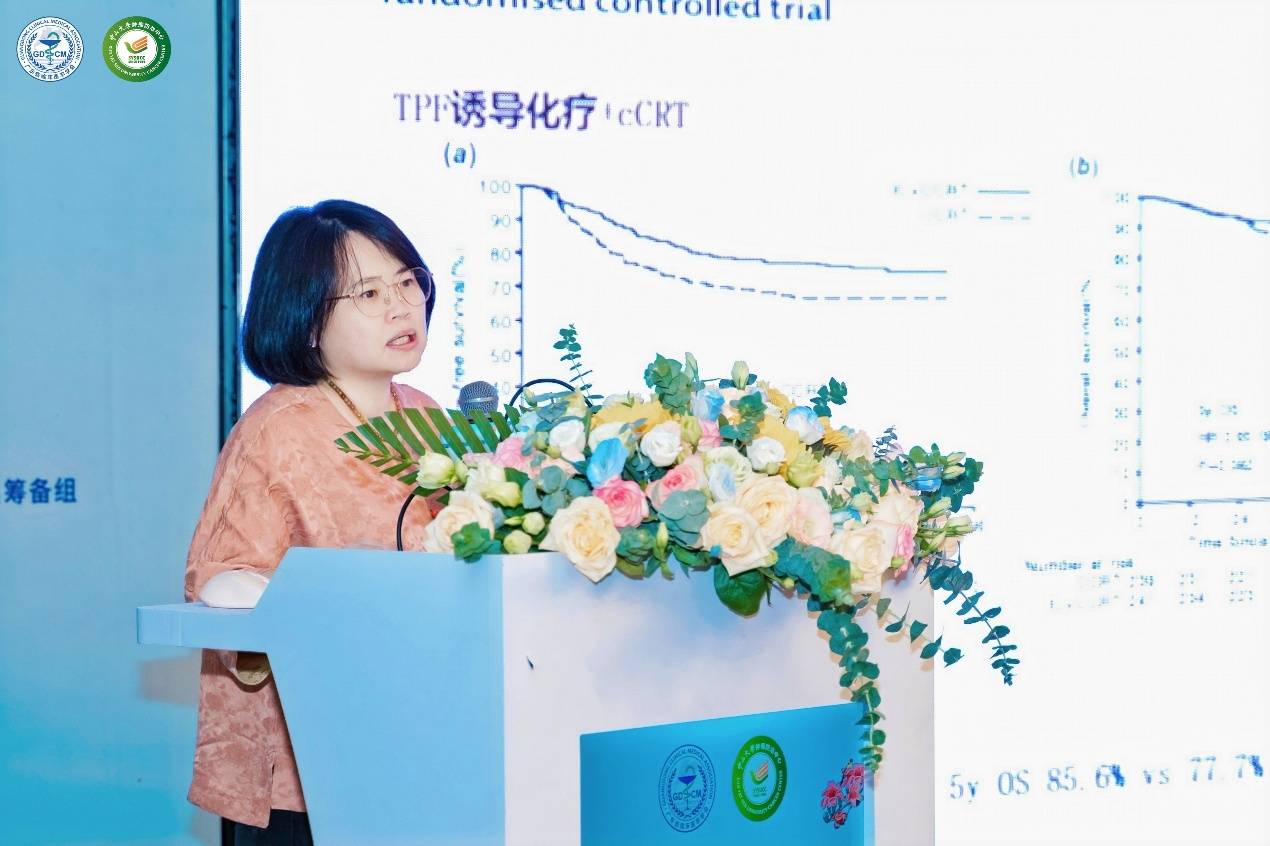

6 月 14 日下午,鼻咽癌创新治疗专场会议由广东三九脑科医院蔡林波教授与广州医科大学附属肿瘤医院袁亚维教授共同担任会议主席,汇聚国内鼻咽癌领域专家共议创新诊疗策略。

学术环节1

在广东药科大学附属第一医院王希成教授和南部战区总医院谢波教授的主持下,中山市人民医院季明芳教授作了题为“鼻咽癌筛查新手段”的分享;湖南省肿瘤医院韩亚骞教授则对 2025年ASCO头颈癌研究进展进行了介绍。

随后,梅州市人民医院张坚教授、南方医科大学南方医院陈蓓教授、广州医科大学附属番禺中心医院曾伟华教授、福建省肿瘤医院邱素芳教授和广西梧州市红十字会医院梁锦辉教授共同参与讨论。

学术环节 2

在中山市人民医院徐桂琼教授、中山大学肿瘤防治中心吕星教授和中山大学肿瘤防治中心孙蕊教授的主持下,中山大学附属第三医院石照辉教授聚焦“放疗后鼻咽颅底手术的修复重建:问题和挑战”进行解析;中山大学肿瘤防治中心向燕群教授则以“鼻咽癌化学治疗:TPC 勇立潮头”为题展开阐述。

梅州市人民医院陈凯教授、深圳市第二人民医院孙金杰教授、廉江市人民医院冯梓贤教授及中山大学孙逸仙纪念医院梁发雅教授随即围绕手术修复技术难点与化疗方案优化展开深入研讨。

学术环节 3

由广州医科大学附属番禺中心医院邹国荣教授、福建医科大学附属协和医院陈建武教授和中山大学附属第五医院王思阳教授主持,中山大学肿瘤防治中心赵洪云教授就“肺癌及鼻咽癌领域 ADC 研发和临床进展”作专题报告;复旦大学附属眼耳鼻喉科医院王孝深教授则针对“局部晚期鼻咽癌免疫治疗介入模式与思考”进行学术分享。

广东省中医院大学城医院薛晓光教授、广州医科大学附属肿瘤医院田允鸿教授、佛山复星禅诚医院陈炳光教授、广州医科大学附属第五医院石兴源教授、中山大学肿瘤防治中心华贻军教授就以上讲题展开了热烈讨论。

学术环节 4

在南方医科大学珠江医院卜俊国教授、佛山市第一人民医院梁少强教授和粤北人民医院潘素明教授的主持下,安徽省肿瘤医院高劲教授对“头颈癌质子治疗”的应用进行解读;四川大学华西医院彭星辰教授则梳理了“EBV 疫苗在鼻咽癌中的研发现状”。

广东医科大学附属医院徐祖敏教授、中山市人民医院张俊凯教授、湛江中心人民医院温本教授、阳江市人民医院吴盛教授、江苏省中医院闫婧教授和广西医科大学附属肿瘤医院郑荣辉教授,就质子治疗及疫苗研发等问题展开多维探讨。

最后,专场主席蔡林波教授与袁亚维教授在总结中强调,本次会议覆盖鼻咽癌诊疗全链条创新成果,未来需加速技术转化与多学科协作,推动临床实践向精准化、个体化方向迈进。

康复与营养支持专场

6月14日下午,鼻咽癌康复与营养支持专场召开,中山大学肿瘤防治中心罗东华教授与范育英主任护师共同担任专场主席,聚焦患者全程管理中的康复与营养支持策略。

学术环节 1

在中山大学肿瘤防治中心罗东华教授、广东医科大学附属医院罗海清教授和中山大学附属第五医院曾奇教授的共同主持下,重庆医科大学公共卫生学院石丘玲教授就“患者报告结局(PRO)用于临床研究及患者管理简介”作专题报告;中山大学肿瘤防治中心陈秋燕教授则针对“基于远程电子体重管理对比常规临床管理在局部晚期鼻咽癌患者中的应用”进行学术分享。

韶关市第一人民医院许晓峰教授、深圳前海泰康医院刘国龙教授、揭阳市人民医院孟凡军教授、阳春市人民医院麦茂教授以及中山大学肿瘤防治中心郭姗姗教授,就PRO临床应用场景与电子体重管理优化策略展开了热烈讨论。

学术环节 2

由东莞市滨海湾中心医院张纯教授、中山大学附属第一医院沈国平教授和华南理工大学附属第六医院/佛山市南海区人民医院杨文教授共同主持,广西医科大学第一附属医院康敏教授就“头颈部肿瘤/鼻咽癌的营养支持治疗”作专题报告;中山大学肿瘤防治中心刘丽婷教授则针对“2025 版《肿瘤厌食-恶病质综合征诊疗指南》解读”进行学术分享,中山大学肿瘤防治中心范育英主任护师围绕“放疗营养示范病房创建的经验分享”展开交流。

中山市人民医院朱玉亮教授、惠州市第一人民医院王武龙教授、广东省珠海市人民医院张超教授、中山大学肿瘤防治中心苗菁菁教授、广州医科大学附属第一医院梁晓一护士长以及广东省第二人民医院李海香护士长,就鼻咽癌营养支持路径与示范病房建设要点展开了热烈讨论。

学术环节 3

在甘肃省肿瘤医院董方教授、中山大学肿瘤防治中心范育英主任护师和广州医科大学附属第一医院孙建聪教授共同主持下,中山大学孙逸仙纪念医院李红红教授就“鼻咽癌治疗后神经损伤的治疗与康复”作专题报告;中山大学附属第三医院安德连副主任护师则分享了“吞咽障碍康复护理示范病房建设”的经验。

中山大学附属第三医院沈关驻教授、佛山市第一人民医院苏建淳教授、江门市中心医院李坊铭教授、广东三九脑科医院李娟教授、广东省农垦中心医院黄瑞文教授以及中山大学肿瘤防治中心胡雯副主任护师,就鼻咽癌康复治疗技术与护理示范病房建设经验展开了热烈讨论。

学术环节 4

在肇庆市第一人民医院毛进星教授、汕头市中心医院黄河澄教授和清远市人民医院冯正富教授共同主持下,中山大学肿瘤防治中心孙东晨教授分享了“人工智能助力开辟科研新思路”;中山大学肿瘤防治中心王聪教授则针对“鼻咽癌放疗患者‘元康复’智能管理的需求与设计”进行学术分享。

中山大学肿瘤防治中心王琳教授、中山大学附属口腔医院黄秋雨护士长、梅州市人民医院翁瑾护士长、中山大学肿瘤防治中心夏伟雄教授以及汕头大学医学院附属肿瘤医院杨智宁教授,就人工智能在鼻咽癌科研与智能康复管理中的应用展开了热烈讨论。

最后,康复与营养支持专场主席罗东华教授与范育英教授在总结中指出,本次专场围绕鼻咽癌患者全程管理中的营养支持、康复护理及智能技术应用展开深入研讨,强调多学科协作与数字化管理在提升患者生活质量中的重要性。未来需进一步推动康复技术标准化与智能化管理模式的临床转化,为鼻咽癌患者提供更精准的全程照护方案。

排版编辑:xiaodong

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号