伊立替康脂质体可为晚期胰腺癌患者带来生存获益。

胰腺癌恶性程度较高,进展迅速,但起病隐匿,早期诊断率不足5%,约60%的患者首诊时已转移、约30%的患者首诊时处于局部进展期,导致胰腺癌患者整体预后差,5年生存率约10%[1,2]。目前对于转移性胰腺癌的临床治疗仍以化疗为主,但受制于药物有限且效果不够理想,患者获益比率低,严重影响患者的总生存期(OS),转移性胰腺癌治疗面临巨大而迫切的临床未被满足的需求。特邀广东省人民医院陈汝福教授针对胰腺癌相关研究进展及临床应用发表真知灼见,以飨读者。

胰腺癌临床未尽之需

亟需提高早筛早诊早治率

陈汝福教授表示:“近年来,胰腺癌的发病率在国内呈明显上升趋势。中国国家癌症中心2021年统计数据显示,胰腺癌位居我国男性恶性肿瘤发病率的第7位,女性第11位,占恶性肿瘤相关死亡率的第6位[3]。根据《2023年癌症统计报告》[4]显示,预计在2030年,胰腺癌的死亡率将达到第2位,仅次于肺癌。手术切除是目前胰腺癌患者获得治愈机会和长期生存的主要有效方法,然而超过80%的胰腺癌患者因病期较晚而失去手术机会[3]。不可切除的局部晚期或合并远处转移的胰腺癌总体治疗效果不佳。”

有研究报道,接受胰腺癌早期筛查的高危人群,大多数被诊断为可切除性胰腺癌,行根治性切除术结合辅助性化疗可显著延长患者的总体生存期[2]。因此,对于那些胰腺癌高危人群(包括遗传性胰腺癌高危个体、新发糖尿病、慢性胰腺炎、胰腺囊肿肿瘤)推荐进行胰腺癌早期筛查。

陈汝福教授强调:“对这些高危人群进行筛查、早期发现,是非常有意义的。新发糖尿病定义为既往无糖尿病史、2年内诊断的糖尿病。很多患者通过定期随访,往往可以早期诊断。”而早期胰腺癌手术切除率为90%-100%,5年生存率可达到70%-100%[1]。但是基于我国目前情况,陈汝福教授认为应该加大宣传科普工作,通过科普,使早筛早诊意识从城市普及到乡镇及农村,从而提升我国胰腺癌的早筛、早诊、早治率,进一步提高整体的生存率。结合自身临床经验,陈汝福教授指出:“可以通过影像学、基因组学、大数据等建立一个高危人群筛选模型并进行推广,目前这项工作任重而道远。”

围手术期前沿探索:

神经清扫可提高胰腺癌患者疗效

陈汝福教授认为:“胰腺癌在外科领域中以手术治疗为主,而微创治疗发挥了重要作用,尤其是腹腔镜手术,创伤更小,手术效果更好。我们团队所牵头的一项由多家国内著名胰腺癌中心参与、涉及400余例胰腺癌患者的前瞻性随机对照试验,旨在探索胰头癌扩大胰十二指肠切除术(EPD)联合腹膜后神经切除术的结局[5]。”

该研究结果提示,在意向性分析(ITT)人群中,与标准的胰十二指肠切除术(SPD)相比,EPD的OS延长2.8个月(23.0m vs 20.2m,P=0.100),无病生存期(DFS)显著延长2.9个月(16.1m vs 13.2m,P=0.031);术前CA19-9<200.0 U/mL的患者中,EPD较SPD显著改善OS和DFS(OS:30.8m vs 20.9m,P=0.009;23.4个月 vs 13.5个月,P<0.001)。此外,EPD组较SPD表现出显著较低的局部区域复发率(16.48% vs 35.20%,P<0.001)和肠系膜淋巴结复发率(3.98% vs 10.06%,P=0.022)。安全性方面,在术后6个月时,EPD组的背痛少于SPD组。

陈汝福教授指出:“该研究结果表明,虽然OS提高不是很明显,但是CA19-9<200.0 U/mL的患者DFS率明显提高,患者术后3年生存率提高了15%。”陈汝福教授建议胰腺癌患者在行胰腺癌根治手术时进行神经清扫,但这并不是扩大手术范围,实际上是对胰周后腹膜5组神经丛进行规范化根治性清扫。这将是一种提高疗效的手术方式。”

陈汝福教授强调:“想要改变胰腺癌预后,需要综合治疗,首先是对患者进行筛选,哪些患者可以直接行手术治疗,哪些患者需要进行转化后再行手术治疗。就目前我们执行的标准是CA19-9<200.0 U/mL、CEA<5 ng/ml、肿瘤<3 cm、没有淋巴结转移,主张行根治性微创手术,这样的患者手术效果非常好。”

关于术后辅助治疗,陈汝福教授认为目前主要有mFOLFIRINOX方案和吉西他滨+白蛋白紫杉醇(AG)方案,建议患者进行基因检测,明确是否存在对化疗药敏感的突变位点,进而进行精准治疗。陈汝福教授指出:“对于是否进行新辅助治疗,需要根据患者具体情况,对于可切除、低危险因素的患者,建议直接行手术治疗;对于高危因素的患者,新辅助治疗或许对患者更有益。治疗模式一定要在指南的遵循下进行,同时可根据前沿进展进行探索。”

靶向治疗,晚期胰腺癌治疗新选择

随着医学的不断进步与新药的不断研发,晚期胰腺癌治疗领域近年来也取得了一定的进展。靶向治疗领域,NOTABLE Ⅲ期研究是一项尼妥珠单抗联合吉西他滨对比吉西他滨单药治疗KRAS野生型的局部晚期或转移性胰腺癌的研究[6]。

结果显示,在完整分析集(n=82)中,尼妥珠单抗+吉西他滨组的中位OS更长(10.9个月 vs 8.5个月,P=0.08);尼妥珠单抗+吉西他滨组与安慰剂+吉西他滨组3年生存率分别为13.9%和2.7%;尼妥珠单抗+吉西他滨组的中位无进展生存期(PFS)显著延长(4.2个月vs 3.6个月,P=0.04)。安全性方面,尼妥珠单抗联合吉西他滨组的不良反应发生率与对照组相似(69% vs 65%)。陈汝福教授表示,研究结果提示,尼妥珠单抗联合吉西他滨可显著提高KRAS野生型局部晚期或转移性胰腺癌患者的OS和PFS,安全性与对照组相似,为KRAS野生型胰腺癌患者提供了治疗新选择。

陈汝福教授表示:“胰腺癌在免疫治疗领域,尤其是在局部晚期胰腺癌治疗主要主张双免治疗,或者加上双靶联合治疗方案。”陈汝福教授强调,目前胰腺癌治疗过程中一定要注意加强患者营养支持,还要关注患者心理康复,进行综合治疗,提高患者生存质量。

摆脱桎梏!

伊立替康脂质体开启二线联合治疗新时代

目前对于转移性胰腺癌的临床治疗仍以化疗为主,对于一线治疗后体能状态仍能耐受化疗的患者,推荐二线治疗。但是二线及后续治疗的选择十分有限,转移性胰腺癌患者往往面临着“无药可用”的困境,严重影响患者的生存期,临床需求亟待满足。

陈汝福教授表示:“伊立替康脂质体已经由中国国家药品监督管理局(NMPA)批准,并且进入市场,将惠及更多患者,为其带来生存获益。”伊立替康脂质体是一种拓扑异构酶抑制剂,这种脂质体制剂的设计,可保护伊立替康不会被过早转化为活性代谢物SN-38,有助于伊立替康脂质体在体循环中保持更长时间,增加药物在肿瘤内的沉积和接触,增强抑制肿瘤生长的能力。陈汝福教授指出:“这一作用机制已在临床研究中得到评估和验证。分别发表于《The Lancet》和《Cancer Science》的全球多中心、随机对照的Ⅲ期NAPOLI-1研究及其亚洲亚组研究结果显示,对于既往以吉西他滨为基础的化疗方案治疗失败后的转移性胰腺癌患者,伊立替康脂质体联合5氟尿嘧啶(5-FU)/亚叶酸(LV)可显著改善患者OS,不良反应安全可控,且亚洲人群生存获益更明显。”

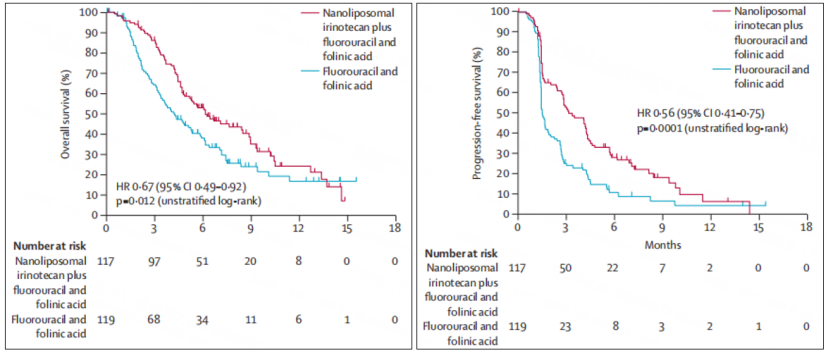

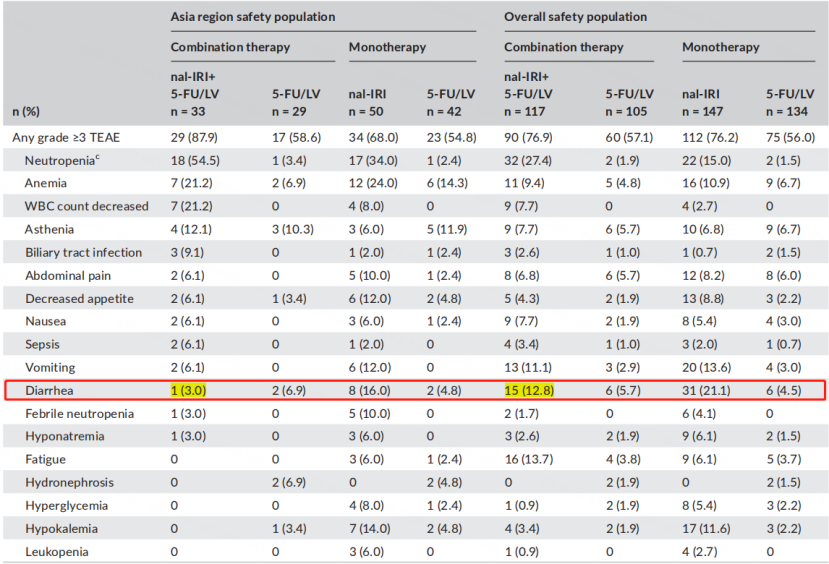

NAPOLI-1研究[7]结果显示,伊立替康脂质体联合5-FU/LV组较5-FU/LV组,中位OS延长1.9个月(6.1m vs 4.2m,P=0.012)(图1.左),中位PFS延长1.6个月(3.1m vs 1.5m,P=0.0001)(图1.右),客观缓解率(ORR)(16% vs 1%,P<0.0001)和CA199应答率(29% vs 9%,P=0.0006)均显著提高;安全性方面,伊立替康脂质体联合5-FU/LV组最常见的≥3级不良事件为中性粒细胞减少(27.4%)、疲劳(13.7%)、腹泻(12.8%)、呕吐(11.1%)(表1)等,整体安全可控。

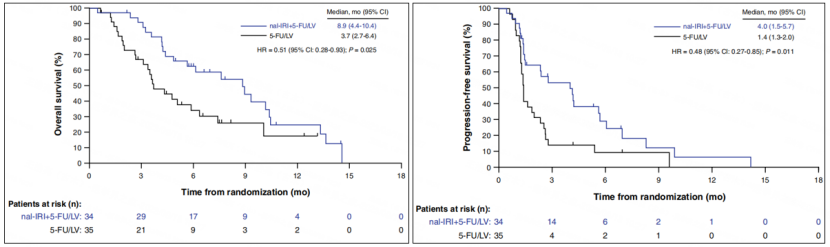

NAPOLI-1研究亚洲亚组结果[8]显示,伊立替康脂质体联合5-FU/LV组较5-FU/LV组,中位OS延长5.2个月(8.9m vs 3.7m,P=0.025)(图2.左),中位PFS延长2.6个月(4.0m vs 1.4m,P=0.011)(图2.右),ORR(8.8% vs 0%,P=0.114)和CA199应答率(32.0% vs 7.7%,P<0.001)均显著提高;安全性方面,亚洲人群伊立替康脂质体联合5-FU/LV组最常见的≥3级不良事件为中性粒细胞减少(54.5%)、贫血(21.2%)、白细胞计数减少(21.2%)、乏力(12.1%)、呕吐(6.15%)、腹泻(3.0%)(表1)等。

陈汝福教授总结道:“结果表明,亚洲人群生存获益较总人群更明显,而安全性方面,伊立替康脂质体联合5-FU/LV方案安全可控。此外,相较于总人群,亚洲人群腹泻的发生率更低,这可能与亚洲人群对伊立替康脂质体的耐受性更好有关。表明伊立替康脂质体联合5-FU/LV的疗效与安全性,可为中国胰腺癌患者带来更优的生存获益。”

一项真实世界研究比较了FOLFIRINOX(FFX)方案与AG方案一线治疗转移性胰腺癌的疗效和安全性[9]。该研究结果显示,AG组(n=337)和FFX组(n=317)的中位OS分别是12.1个月和13.8个月(HR=0.99,P=0.96);ECOG ≤1亚组分析显示,AG组和FFX组的中位OS分别是14.1个月和13.7个月(HR=1.00, p=0.99);安全性方面,FFX组出现腹泻、疲劳、黏膜炎、恶心和呕吐的发生率显著高于AG组。结果提示,转移性胰腺癌患者FFX方案与AG方案的中位OS无统计学差异。

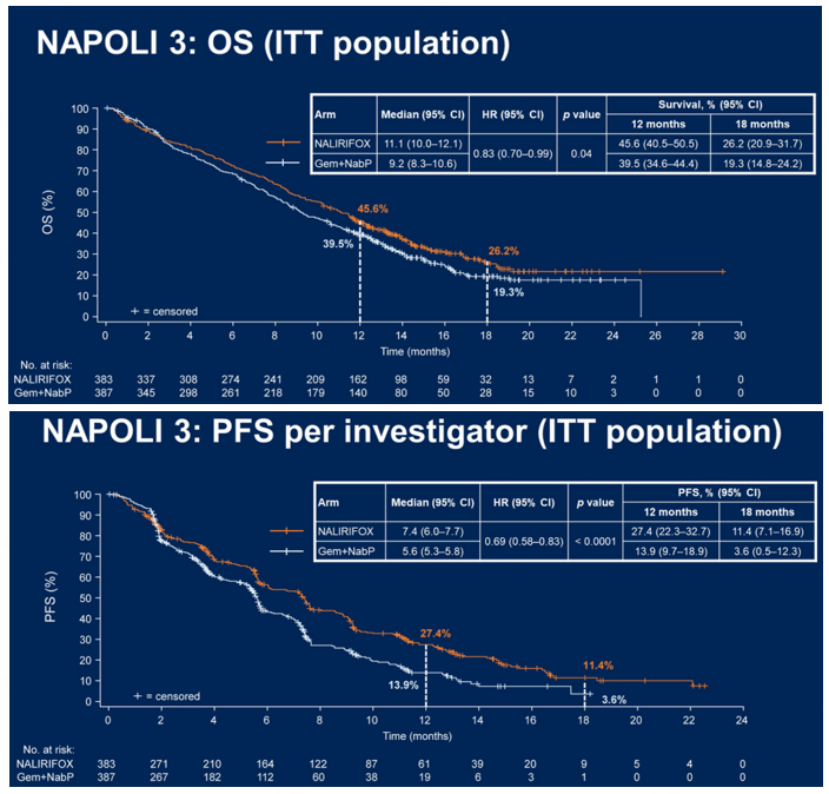

而今年美国临床肿瘤学会胃肠道肿瘤研讨会(ASCO GI)上公布了一项关于伊立替康脂质体+5-FU/LV+奥沙利铂三药化疗方案(NALIRIFOX)与(AG)方案在转移性胰腺导管腺癌中一线治疗效果的Ⅲ期NAPOLI-3研究结果[10]。该研究共纳入770例转移性胰腺导管腺癌患者,其中383例患者分配至NALIRIFOX组,387例患者分配至AG组接受治疗。结果显示,NALIRIFOX组的中位OS(11.1m vs 9.2m,P=0.04)及中位PFS(7.4m vs 5.6m,P<0.0001)(图3)均较AG组显著提高;安全性方面未见新的安全性信号。陈汝福教授认为:“NALIRIFOX方案给一些中晚期胰腺癌、局部复发转移性胰腺癌患者提供了一个很好的选择,未来期待胰腺癌治疗领域能有更多创新治疗方案,造福更多患者。”

未来探索

基于胰腺癌现状,陈汝福教授强调:未来建议加强胰腺癌的流行病学和危险因素的研究,提高公众对胰腺癌的认知和预防意识,增强胰腺癌的早期筛查和早期诊断能力,提高手术切除率和根治性手术的机会。如新发糖尿病患者需加强体检,通过影像学、肿瘤标志物等筛查手段来发现早期胰腺癌。对于胰腺癌患者,需要进行全程管理,不仅是在围手术期进行管理,还应该在术后的生活质量和心理健康方面进行一个全方位的关怀和支持。我们医院的患者全程管理做得就很好,我们的胰腺中心不止有外科、内科,还有康复科、护理科等,对于中晚期胰腺癌患者出现的一些情绪会及时进行调整,同时重视患者营养,真正做到了全方位的关怀和支持。

在治疗方面,需要强化以手术治疗为主的综合治疗,建立多学科团队(MDT)模式,为患者提供一个标准化的治疗方案,根据患者的具体情况进行药物的合理性排列组合,使其受益最大化。对于有条件的胰腺中心建议加强微创手术治疗方案,我们医院的胰腺癌手术治疗中微创手术占比约90%以上。微创手术不仅可以做到精细化操作,使患者创伤更小、并发症更少、恢复更快,进而能够进行早期的综合治疗,疗效会更好。同时,对于胰头癌的肿瘤,建议行神经清扫,或可达到根治的效果。局部治疗方面,推广纳米刀等局部治疗,可以为不能手术的患者进行消融治疗,还可以改变肿瘤微环境,增加化疗效果。

基于胰腺癌本身生物学特性,胰腺癌药物进展比较缓慢。靶向治疗还处于探索阶段,免疫治疗又面对很多问题,因为胰腺癌属于冷肿瘤,导致其对免疫检查点抑制剂反应率低。未来的研究需要深入探索胰腺癌的分子机制和生物标志物,开发更多的靶向治疗和免疫治疗药物,并探索更多有效的治疗策略,如联合化疗、放疗或其他治疗药物,为患者提供个体化和精准医学的选择。

专家简介

广东省人民医院外科主任、胰腺中心主任,GCP主任

广东省医学科学院副院长

教授、主任医师、博士生导师,国家临床重点专科普通外科学科带头人

广东省医学领军人才,中国名医百强榜胰腺外科Top 10,岭南名医

中国医师协会胰腺病学专委会副主委

中国抗癌协会胰腺癌专委会副主委,微创与综合治疗分会主委

广东省基层医药学会会长等9个国家级、省级学会主委、副主委

最早提出联合神经清扫改善胰腺癌预后

主持了国内外样本量最大的胰腺外科术式方面的RCT研究

采用流程化腔镜技术治疗胰腺癌在全国300余家医院推广

获得国家自然科学基金、国自然重点项目多项

在Nat Commun、J Clin Invest等期刊发表论著200余篇

《胰腺癌个体化精准诊疗体系的建立与推广应用》荣获广东医学科技奖一等奖

有效促进了华南乃至全国腹腔镜胰腺外科技术的规范化开展

[1].中华医学会肿瘤学分会早诊早治学组. 中华医学会肿瘤学分会胰腺癌早诊早治专家共识[J]. 中华肿瘤杂志, 2020, 42(9):706-712.

[2].中华医学会消化内镜学分会胰腺疾病协作组. 中国胰腺癌高危人群早期筛查和监测共识意见(2021,南京)[J]. 临床肝胆病杂志, 2022, 38(5): 1016-1022.

[3].国家卫生健康委办公厅.胰腺癌诊疗指南(2022年版)[J].临床肝胆病杂志, 2022, 38(5):1006-1015.

[4].《2023年度癌症统计报告》

[5].Lin Q, Zheng S, Yu X, et al. Standard pancreatoduodenectomy versus extended pancreatoduodenectomy with modified retroperitoneal nerve resection in patients with pancreatic head cancer: a multicenter randomized controlled trial. Cancer Commun (Lond). 2023 Feb;43(2):257-275.

[6].Qin S, Li J, Bai Y, et al. Nimotuzumab Plus Gemcitabine for K-Ras Wild-Type Locally Advanced or Metastatic Pancreatic Cancer. J Clin Oncol. 2023 Aug 30:JCO2202630.

[7].Wang-Gillam A, Li CP, Bodoky G, et al. Nanoliposomal irinotecan with fluorouracil and folinic acid in metastatic pancreatic cancer after previous gemcitabine-based therapy (NAPOLI-1): a global, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet. 2016 Feb 6;387(10018):545-557.

[8].Bang YJ, Li CP, Lee KH, et al. Liposomal irinotecan in metastatic pancreatic adenocarcinoma in Asian patients: Subgroup analysis of the NAPOLI-1 study. Cancer Sci. 2020 Feb;111(2):513-527.

[9].Kim S, Signorovitch JE, Yang H, et al. Comparative Effectiveness of nab-Paclitaxel Plus Gemcitabine vs FOLFIRINOX in Metastatic Pancreatic Cancer: A Retrospective Nationwide Chart Review in the United States. Adv Ther. 2018 Oct;35(10):1564-1577.

[10].O'Reilly EM, Melisi D, Macarulla T, et al.Liposomal irinotecan + 5-fluorouracil/leucovorin + oxaliplatin (NALIRIFOX) versus nab-paclitaxel + gemcitabine in treatment-naive patients with metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma (mPDAC): 12- and 18-month survival rates from the phase 3 NAPOLI-3 trial.2023 ASCO, Abstract #4006.

排版编辑:肿瘤资讯-展思懿

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号