近日,由中国医药教育协会、中国老年学和老年医学学会、北京大地医疗慈善基金会、北京大众健康科普促进会、中国研究型医院学会主办,中国人民解放军总医院肿瘤医学部承办的“长城肿瘤高峰论坛 2023·北京”在北京圆满召开。

肺癌分会场伊始,解放军总医院肿瘤医学部主任胡毅教授、解放军总医院第五医学中心刘晓晴教授作为大会主席,分别对与会专家表示了欢迎,并为大会致辞。此外,肿瘤医学部党委潘传喜书记,肿瘤医学部副主任江泽飞教授,肿瘤医学部副主任李月敏教授,肿瘤医学部总护士长刘春梓等专家为大会寄语。此次论坛名家云集,精彩纷呈。【肿瘤资讯】特别整理本次大会肺癌分会场精华内容,以飨读者。

肺癌分会场一:进展专场

随着NSCLC诊断技术的不断发展,靶向治疗也历经了一系列探索与进展,但罕见靶点治疗目前仍面临着发展不平衡、疗效欠佳、缺乏多样化选择及副作用较多等现状。基于此,首场报告由解放军总医院第五医学中心刘晓晴教授针对晚期NSCLC几个罕见靶点盘点了部分重要研究。她特别介绍了抗HER2突变药物研究,T-DXd(德曲妥珠单抗)治疗晚期HER2突变的NSCLC的II期临床研究中,客观缓解率(ORR)、中位无进展生存期(PFS)及中位总生存期(OS)均显示了优异结果。基于DL-01/02研究,FDA于2022年8月加速获批了德喜曲妥珠单抗用于治疗不可切除或转移性HER2阳性且既往接受过系统治疗的NSCLC患者,中国上市申请于今年3月获得NMPA受理。2023年CSCO指南新增了其为III级推荐。此外,刘教授还重点针对EGFR exon20ins突变,介绍了我国注册临床研究(WU-KONG6)荣登2023ASCO oral,披露了舒沃替尼治疗EGFR exon20ins突变ORR达60.8%的显著疗效。刘教授强调,目前针对罕见靶点,药物可及性逐渐改善,但如何保证人群靶点不漏检、优化治疗时机及耐药问题的处理,也给研究者及临床医生提出了更高的挑战。

解放军总医院第五医学中心刘晓晴教授

解放军总医院第五医学中心刘晓晴教授

西安交通大学第一附属医院姚煜教授分享了《肺癌围手术期免疫治疗策略再探索》。首先,姚教授回顾了围术期免疫治疗的研究数据,多项结果显示免疫治疗正在改变可切除I-III期NSCLC患者的治疗格局。其次,姚教授分享了关于针对新辅助免疫治疗及辅助免疫治疗的临床思考。她指出,目前,围术期免疫治疗面临的主要挑战为如何筛选合适的人群及治疗模式,针对围术期免疫新方案的探索近些年来层出不穷,如正在进行中的抗血管/新型免疫检查点抑制剂药物研究,给临床研究提供了新的方向。

西安交通大学第一附属医院姚煜教授

西安交通大学第一附属医院姚煜教授

讨论环节

在随后的讨论环节中,河南省肿瘤医院王慧娟教授和中南大学湘雅医院李敏教授,分别进行了报告点评。王慧娟教授指出,近年来,少见靶点方面及围术期新辅助免疫治疗领域都取得了快速发展,我们在不断追求药物创新及治疗进步的同时,仍需深入思考研究上的不足。如针对少见靶点突变的患者,不同靶点对靶向治疗的依赖性不同,如K-RAS抑制剂仍停留二线治疗的重要瓶颈之一依然是我们对于靶点内在机制的认识不足。另外,也不是所有的靶点均需靶向治疗,我们应从本质上对现有靶点进行区分,根据不同的机制选择更合理的治疗方案,靶向治疗并非是唯一出路。针对围术期患者,李敏教授也提出了她的疑问,临床上对于泛人群地进行新辅助免疫治疗或围术期治疗,其合理性也值得我们深思。

会议讨论

会议讨论

近年来,免疫治疗在肺癌领域取得了令人瞩目的突破,为肺癌患者带来长久的生存获益。但肺癌免疫治疗的现实是耐药不可避免。来自陆军军医大学第二附属医院朱波分享了《免疫治疗耐药机制及应对策略》这一话题。朱波教授认为,目前临床上针对免疫治疗耐药后的处理对策,有效性仍比较有限,因此需要对免疫治疗的耐药机制有更深入的了解。他强调,肿瘤的耐药机制不是简单的肿瘤对抗免疫系统的过程,而是肿瘤细胞、肿瘤微环境、CD8-T细胞及全身相关因素4个层面相互作用的结果。因此,免疫耐药后的治疗策略也应综合评估患者的肿瘤情况及免疫状况,深层次分析耐药原因后予以精准的治疗方案。

陆军军医大学第二附属医院朱波

陆军军医大学第二附属医院朱波

生物标志物对于肿瘤患者个体化免疫治疗至关重要,可以指导个体化抗肿瘤免疫治疗决策、监测治疗效果和疾病进展、指导临床试验设计并进一步了解耐药机制及预后。关于近年来肺癌免疫治疗生物标志物的进展,解放军第960医院、肿瘤学研究所的王宝成教授对预测性、耐药性和监测性3种标志物进行了全面盘点。尽管目前已经鉴定出多个预测因子,但任何单一预测生物标志物均存在局限性。因此,王宝成教授认为,利用联合检测或通过大数据手段建立有效预测模型,从单次检测到多次检测,必然具有更佳的疗效预测价值。

解放军第960医院王宝成教授

解放军第960医院王宝成教授

讨论环节

讨论环节中,中国医学科学院肿瘤医院刘雨桃教授提到,后免疫时代,耐药解决成为焦点,基于朱波教授介绍的耐药机制,设计新型药物及精准选择治疗人群仍面临巨大挑战。山东第一医科大学第一附属医院王俊教授则从两点提出了建议和设想,一是,临床上应综合生物标志物、联合治疗以及耐药后应对策略考量;二是,针对局部器官的特异性给予干预措施,更有针对性地进行治疗。

会议讨论

会议讨论

间变性淋巴瘤激酶(ALK)是NSCLC的重要治疗靶点。当前多种ALK-酪氨酸激酶抑制剂(TKI)在研,ALK通路的治疗药物布局紧凑呈现“三代同堂”景象。南京大学医学院附属金陵医院宋勇教授在本次大会分享了一系列ALK融合阳性NSCLC的治疗进展。他特别提出了ALK的新研究方向,耐药的精准检测、联合策略如何更精准地实施,以及在围手术期,ALK能否突破、重现EGFR的辉煌值得期待。

南京大学医学院附属金陵医院宋勇教授

南京大学医学院附属金陵医院宋勇教授

免疫治疗建立广泛期小细胞肺癌(ES-SCLC)患者一线治疗新标准,给SCLC带来更多的可能和希望。吉林省肿瘤医院、吉林省癌症中心主任程颖教授在《小细胞肺癌治疗的探索与希望》报告中提到,PARP抑制剂是SCLC中主要的探索领域,从非选择人群向选择人群是PARP抑制剂SCLC中实现突破的关键;靶向DLL3的双特异性T细胞连接器和抗体偶联药物(ADC)是SCLC重要的探索方向。

吉林省肿瘤医院程颖教授

吉林省肿瘤医院程颖教授

讨论环节

同济大学附属上海市肺科医院临床研究中心主任苏春霞教授及复旦大学附属中山医院胡洁教授,在随后的讨论环节中都肯定了ALK-TKI为ALK融合晚期NSCLC患者所带来的令人瞩目生存获益,同时也对ALK耐药应对发表了独到见解。

会议讨论

会议讨论

ADC药物的研发之路已近百年,因其兼备高效低毒的抗肿瘤优势,成为近年来肿瘤领域的“魔法子弹”。来自浙江省肿瘤医院范云教授介绍了ADC药物近年来在肺癌领域的蓬勃进展,及极大的应用潜力和优势。她提到,未来,目前以ADC药物为基础的联合治疗的机制、ADC药物耐药的可能机制、Payload多样化和抗体优化,以及不良反应管理,成为ADC药物4个持续的探索方向,ADC联合治疗潜力无限。

浙江省肿瘤医院范云教授

浙江省肿瘤医院范云教授

讨论环节

华中科技大学同济医学院附属同济医院褚倩教授及上海交通大学附属胸科医院储天晴教授,在点评中提及,靶向其他靶点的ADC类药物也在肺癌治疗相关领域布局,ADC类药物有望革新现状,为肺癌患者带来新希望。

会议讨论

会议讨论

肺癌分会场二-免疫专场

复旦大学附属中山医院胡洁教授主要聚焦2023ASCO,关注了靶向治疗和免疫治疗的相关进展。其中,针对晚期NSCLC免疫治疗时代,在追求长生存、IO耐药攻克、用药时长和频率等方面发表了独到的见解。不可手术局部晚期NSCLC的治疗一直是学术研究的焦点之一。复旦大学附属肿瘤医院朱正飞教授分享了《不可手术局部晚期NSCLC治疗模式探索》学术报告。他从PACIFIC方案(根治性同步放化疗序贯度伐利尤单抗巩固治疗)引入报告,介绍了PACIFIC方案逐步成为现行标准治疗推荐,以及免疫治疗进入局晚NSCLC患者的全程管理模式的探索。解放军总医院秦海峰、杨波及刘芳教授,在讨论环节再次回顾了部分重点研究进展,为医生临床决策提出了更多的思考方向。

复旦大学附属中山医院胡洁教授

复旦大学附属中山医院胡洁教授

针对围手术期NSCLC治疗,2023 ASCO进展较多,北京大学人民医院副院长杨帆教授介绍了一系列重磅研究。他着重提到围手术期肺癌治疗应进行病理诊断和生物标志物检测,以用于指导后续的精准治疗;另外,围术期肺癌治疗模式也由新辅助治疗、辅助治疗扩展至新辅助治疗+辅助治疗。目前,肿瘤细胞治疗领域持续快速发展,但同时也面临着诸多挑战。上海交通大学附属胸科医院储天晴教授在大会报告中分享了实体肿瘤细胞治疗的进展。她提到,CAR-T细胞疗法尽管研发管线最多,但其在临床的实际使用中明显落后于FDA的批准速度和数量,各界应更加重视CAR-T疗法的教育及实施,完善医保覆盖和改善商业化策略,让更多的患者享受到CAR-T治疗的机会。

北京大学人民医院杨帆教授

北京大学人民医院杨帆教授

讨论环节

战略支援部队特色医学中心高云阁教授,解放军总医院马俊勋教授、张帆教授评价了CAR-T治疗:尽管在CAR-T乃至整个细胞与基因治疗行业面临着很多问题,但鼓励创新、找到真正好的靶点,做出非常具有原创性的产品,最终惠及患者是行业需要走的方向。

会议讨论

会议讨论

近年来,免疫联合治疗成为了备受瞩目的治疗方式,而双免疫疗法的出现,进一步延长了肺癌患者的生存期,有效提高肺癌患者的预后。同济大学附属上海市肺科医院临床研究中心主任苏春霞教授介绍了肺癌双免治疗的最新研究成果,也期待有多种机制的双面疗法组合早日出现阳性结果,以及相较单抗有更明确的优势结果,让晚期肺癌患者获益。关于肿瘤疫苗研发的历史,已经持续100余年。陆军军医大学新桥医院全军肿瘤研究所副所长孙建国教授带领大家详细回顾了肿瘤疫苗的研发历史及重要研究进展,也提及未来关于肿瘤疫苗方面仍有很多问题尚待解决。

同济大学附属上海市肺科医院临床研究中心苏春霞教授

同济大学附属上海市肺科医院临床研究中心苏春霞教授

讨论环节

解放军总医院第六医学中心赵向飞教授认为,双免治疗的出现的确扩大了获益人群,但目前面临最大的问题依然是可及性及治疗费用问题,以及多项治疗方案如何更优地排兵布阵至关重要。解放军总医院韩啸教授提到,未来肿瘤治疗仍然要需要回归免疫学原理,从根源上让患者获益。

会议讨论

会议讨论

肺癌分会场三-靶向专场

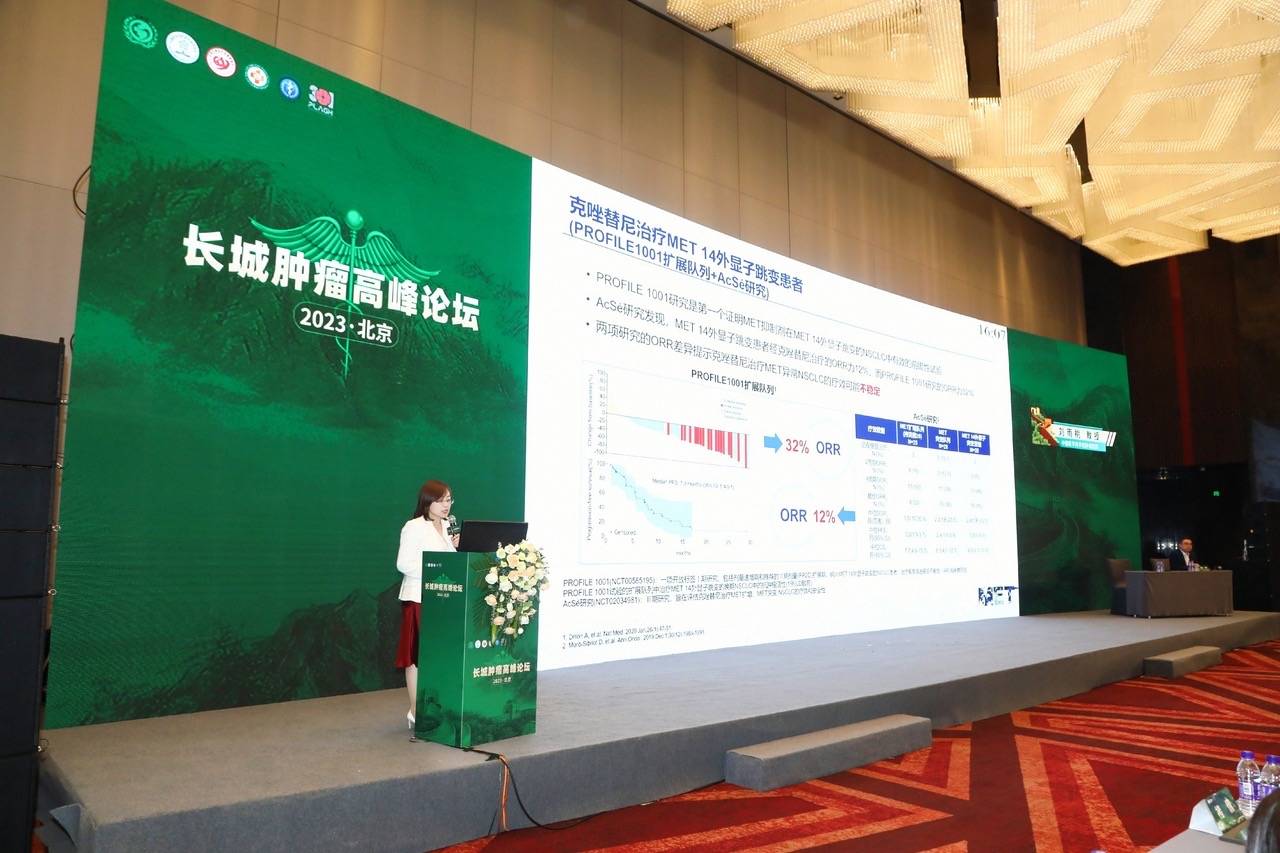

聚焦靶向治疗,由中国医学科学院肿瘤医院刘雨桃教授分享了MET基因变异肺癌的研究进展。她尤其提到,MET扩增/过表达可作为NSCLC的共同驱动基因,针对原发的MET扩增/过表达的MET-TKI联合治疗方案正在探索中,值得期待。此外,针对ROS1重排/BRAF V600/RET融合/NTRK融合阳性晚期NSCLC,武汉大学人民医院光裕院区章必成教授分享了相关治疗现状及未来探索方向。随后,河南省肿瘤医院王慧娟教授、解放军总医院第五医学中心王红教授、解放军空军特色医学中心樊再雯教授及解放军总医院第八医学中心管静芝教授分别就两项报告给予点评。

中国医学科学院肿瘤医院刘雨桃教授

中国医学科学院肿瘤医院刘雨桃教授

武汉大学人民医院光裕院区章必成教授

武汉大学人民医院光裕院区章必成教授

会议讨论

会议讨论

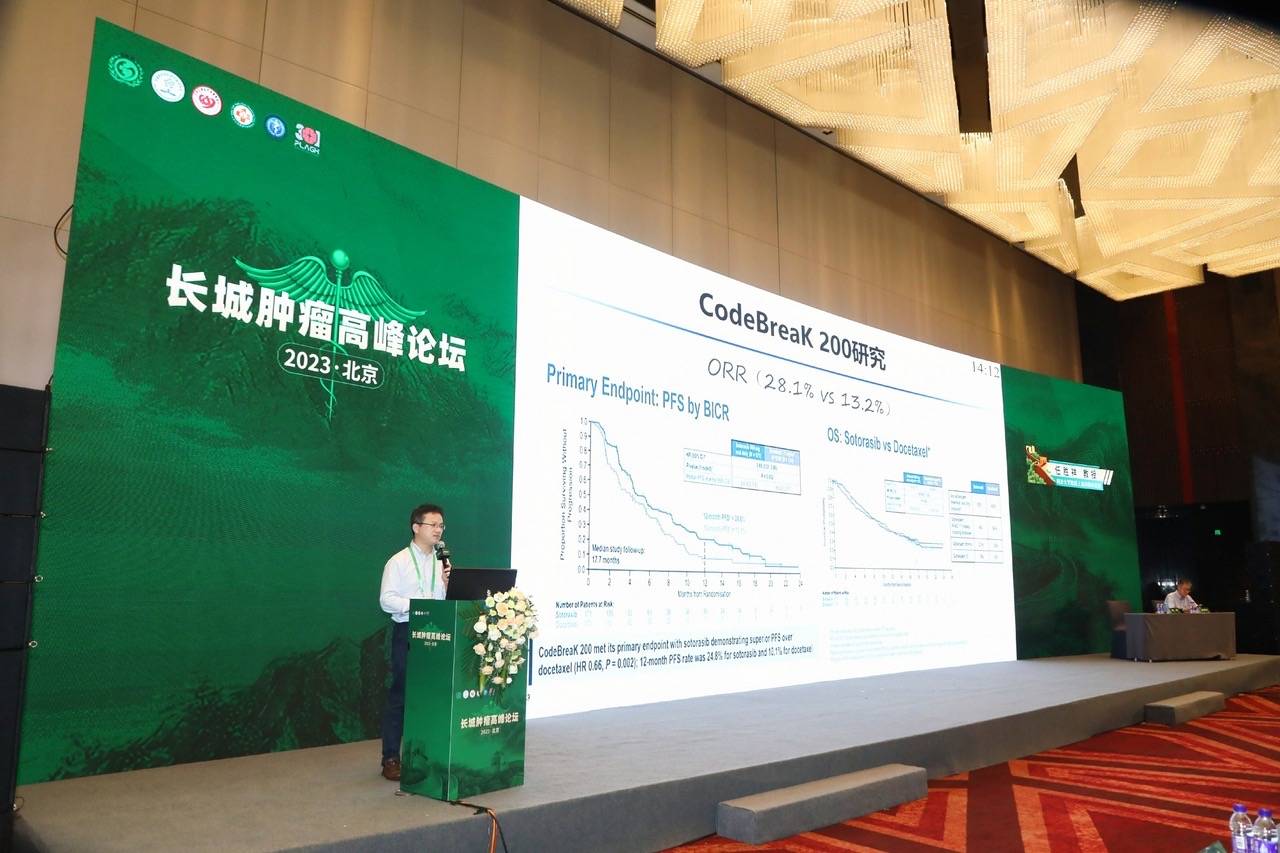

NSCLC作为肿瘤精准诊疗的先行者,近十年来新靶点、新药物层出不穷,“小靶点”凝聚“大智慧”。针对KRAS突变治疗现状,同济大学附属上海市肺科医院任胜祥教授介绍了众多研究结果,并介绍了KRAS靶点的四大研究热点,分别是标记物、联合治疗、克服耐药及其他靶点发掘。来自吉林省肿瘤医院的柳菁菁教授针对EGFR 20INS 突变的肺癌治疗分享了自己的经验和见解。她认为,治疗时机的前移、用药模式的优化、耐药机制的探索、下一代新药的研发是少见突变未来的重要研究方向。解放军总医院施伟伟教授及解放军总医院第五医学中心张国庆教授随后做了精彩点评。

同济大学附属上海市肺科医院任胜祥教授

同济大学附属上海市肺科医院任胜祥教授

吉林省肿瘤医院柳菁菁教授

吉林省肿瘤医院柳菁菁教授

会议讨论

会议讨论

近年来,以吡咯替尼、DS-8201为代表的系列新药相继问世打破了HER-2-NSCLC仍以化疗为主要手段的治疗格局。华中科技大学同济医学院附属同济医院褚倩教授在报告中提到,HER-2状态检测的普及及标准化,将有助于进一步筛选优势患者,指导临床诊疗。随后,解放军总医院汪进良教授报告了ALK阳性NSCLC患者一线研究进展及治疗策略展望。

华中科技大学同济医学院附属同济医院褚倩教授

华中科技大学同济医学院附属同济医院褚倩教授

解放军总医院汪进良教授

解放军总医院汪进良教授

讨论环节

解放军总医院第五医学中心鞠艳芳教授、解放军总医院蔡毅教授、解放军总医院第六医学中心郑伟教授分别进行了热烈讨论。

会议讨论

会议讨论

总结

近年来,肺癌靶向、免疫治疗领域发展迅速,临床亟需一个开放兼容的平台交流学术思想、探讨临床疑难问题,与会肺癌专家在本次会议上进行了分享和思辨,真正做到了群策群力,教学相长。

排版编辑:肿瘤资讯-HALO

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号