现如今随着生活节奏的加快,当代女性的压力也随之增加,乳腺癌的发病率呈上升趋势,是全世界女性中最常见的癌症[1]。

世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)发布的2020全球最新癌症负担数据显示,2020年全球乳腺癌新增人数高达226万,乳腺癌首次超过肺癌,成为全球第一大癌;同时,全球范围内,乳腺癌亦高居女性癌症死亡人数榜首[2],已成为威胁女性身心健康的“头号杀手”。

激素是青春期乳腺组织发育的驱动因素,它们在乳腺癌组织中的发展同样起着关键作用[3]。而雌激素受体在乳腺癌中远比孕激素受体更加普遍,大约80%的乳腺癌是激素依赖型和雌激素受体阳性(ER+)[4]。因此,治疗通常针对涉及雌激素途径,这类治疗药物被称为内分泌抑制剂。

值得庆幸的是,乳腺癌内分泌治疗药物发展迅速。各院专家聚思赋能共话新型选择性雌激素受体下调剂(SERD)氟维司群……

江苏省人民医院妇幼分院

氟维司群,一个走过了数年漫漫循证道路的SERD药物,是中外指南一致推荐的HR+晚期乳腺癌单药首选内分泌用药。在“氟维司群+”时代,氟维司群联合多种靶向药物的方案取得临床优势。CDK4/6i和芙仕得成功进入医保,对提升晚期乳腺癌患者生存率与生活质量有着突出的意义。目前,无论是单药还是联合,一线还是二线,氟维司群已经在晚期乳腺癌患者中被广泛应用,全面覆盖 HR+晚期乳腺癌的治疗需求,氟维司群未来可期,期待为更多女性乳腺癌患者带去希望的曙光。

青岛大学附属医院

HR+/HER2-是乳腺癌最常见的分子亚型,内分泌治疗是HR+/HER2-晚期乳腺癌患者首选治疗方案,它对于晚期乳腺癌患者疾病控制及生活质量改善都起到了举足轻重的作用,氟维司群作为晚期乳腺癌内分泌治疗的基石药物,从一线到后线都为晚期乳腺癌患者带来临床获益。随着CDK4/6i的研发和问世,使得HR+/HER2-晚期乳腺癌进入“内分泌+”的新治疗模式。晚期乳腺癌的内分泌治疗正逐步从氟维司群单药走向氟维司群+。诸多研究奠定了氟维司群单药及联合用药在未经内分泌治疗及内分泌治疗后复发患者中的治疗地位;PADA-1研究探索性地通过监测血液ESR1突变优化CDK4/6i的治疗搭档,为临床治疗提供了新的思路和研究方向。新研究、新数据充实了临床应用证据,只有辩证地看待数据、针对不同类型患者合理选择合适的治疗方案,方能取得更好的临床疗效。

广东省人民医院

既往在内分泌单药的时代,氟维司群给患者带来了良好的获益。在全面进入联合治疗时代的今天,因为CDK-4/6i的可及,晚期患者联合氟维司群依然是治疗的优选,能够为患者带来更好的生存获益。

湖南省肿瘤医院

使用氟维司群已经很多年了,尤其是confirm研究一经发表就开始使用500mg剂量。2019年与阿斯利康公司共同完成氟维司群真实世界研究并发表sci论文。氟维司群不仅带给乳腺癌患者生存的希望,也承载着我们在乳腺癌内分泌治疗领域不断学习与探索的记忆!

氟维司群

晚期一线治疗的当家花旦

上世纪90年代的某一天,英国药物学家Alan E.Wakeling等人在实验室里合成了一种新型抗雌激素化合物[5],它比先前发现的抗雌激素药物抗雌效力强10倍多,并且与雌激素受体的亲和力更强。随着后来的不断深入研究,科学家为它起了个大名——氟维司群。

氟维司群的出现,使得当时的乳腺癌内分泌标准治疗方案芳香化酶抑制剂(AI)的地位受到了挑战。

FIRST研究[6],对比了氟维司群与AI类药物阿那曲唑一线治疗晚期乳腺癌的疗效。而结果显示,相较AI,氟维司群组可使患者中位TTP 显著延长10.3个月(23.4个月 vs 13.1个月,P=0.01)[7], OS获益将近5年(54.1个月 vs 48.4个月,P=0.041),并且降低30%的死亡风险(P=0.04)[8]。而之后的CONFIRM研究[9,10]、FALCON研究[11]均向世人展示了氟维司群单药用于晚期乳腺癌患者一、二线治疗已经全面超越了AI药物。

因此氟维司群成为了中外指南推荐的单药首选用药,也为后来的联合方案打下了基础。

“氟维司群+”时代开启

从2016年开始,氟维司群在对抗晚期乳腺癌的道路上不再孤军奋战,涌现出了一批好帮手,其中最热门的非CDK4/6抑制剂(CDK4/6i)莫属。CDK4/6i是近几年乳腺癌治疗领域的重大突破,不仅能够有效地克服内分泌耐药,延长内分泌治疗的时长,并能在一定程度上推迟患者进入化疗的时间[12]。

大量研究确定了CDK4/6i联合内分泌治疗在ER(+)ABC患者中的地位与作用。仅2016-2018年就有3种CDK4/6i的重要研究发表,分别是与Abemaciclib相关的MONARCH-2研究,与Palbociclib相关的PALOMA-3研究,还有与Ribociclib相关的MONALEESA-3研究。

MONARCH-2研究是一项全球多中心双盲随机对照研究,入组人群为既往内分泌治疗失败的患者,旨在评价内分泌耐药的晚期HR+乳腺癌患者使用氟维司群联合CDK4/6i Abemaciclib与氟维司群单药的疗效和安全性对比。结果显示联合组可显著延长患者的PFS(16.4个月 vs 9.3个月)[13],并且最新于2020年发布的OS结果分析也显示了联合组良好的获益结果,中位OS改善了9.4个月[14]。

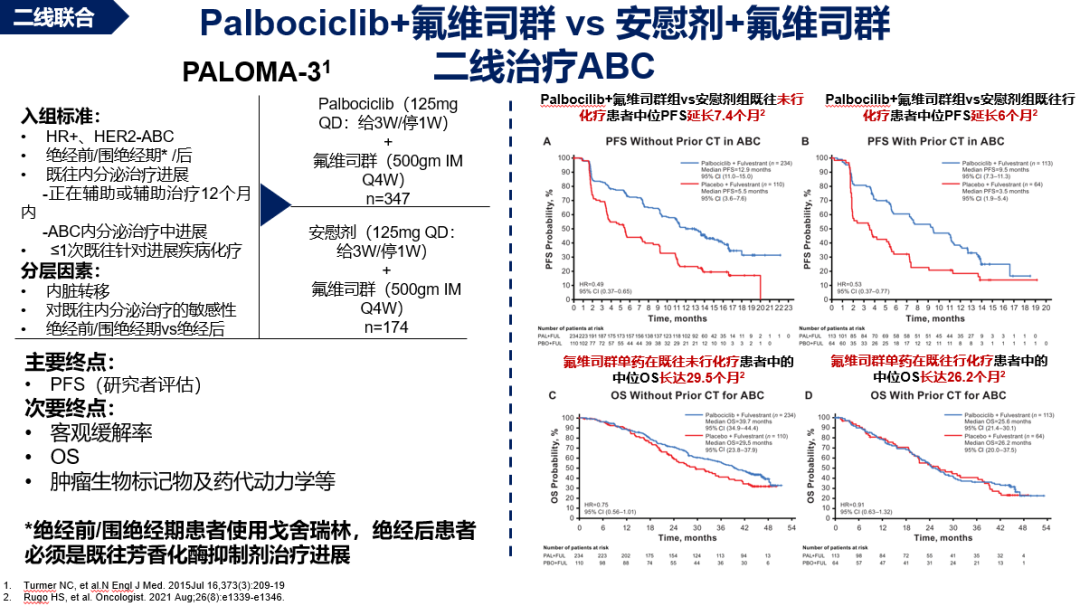

PALOMA-3研究[15]同样入组的是既往内分泌治疗(TAM或AI)进展的患者,氟维司群联合Palbociclib较对照组可明显延长中位PFS 5.4个月(9.2个月 vs 3.8个月,P<0.001)。而正是基于PALOMA-3的研究结果,2016 年 FDA 批准 Palbociclib + 氟维司群用于内分泌治疗后进展的 HR+/HER2-晚期乳腺癌患者的治疗[16]。最新于2021年发表在Oncologist的研究分析了基于PALOMA-3的患者基线特征是否影响氟维司群+Palbociclib联合用药的生存获益。这项亚组分析我们看到联合方案在晚期乳腺癌既往未进行化疗化疗、内分泌敏感且系统治疗方案较少的患者中,OS可得到改善[17]。(图1)

图1

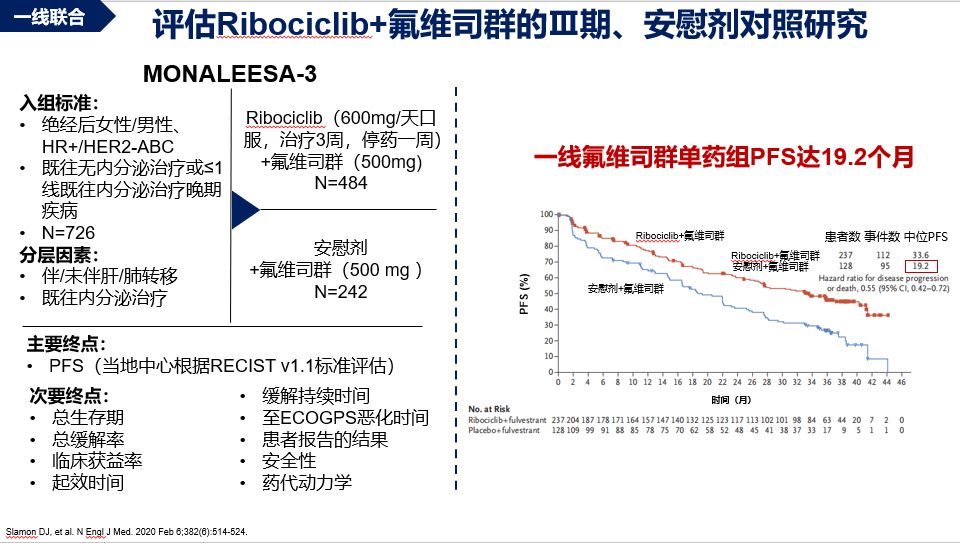

另一项重要的氟维司群联合CDK4/6i的研究,就是MONALEESA-3研究[18]。如果说前两项研究证明了氟维司群联合CDK4/6i对于既往内分泌治疗进展的HR+晚期乳腺癌患者二线治疗疗效显著。然而对于未经内分泌治疗或既往接受过至多一种内分泌治疗的HR+/HER2-晚期乳腺癌患者,氟维司群联合CDK4/6i的方案疗效如何,在当时仍是未知数。而这,正是MONALEESA-3开展的目的。

换言之,MONALEESA-3既包括一线也包括了二线治疗。从后来公布的研究结果来看,在总人群中联合组与单药组PFS分别为20.6个月和12.8个月,联合组PFS显著延长。更引人注目的是,在内分泌一线治疗亚组,联合组取得了迄今为止最长的一线PFS,达到33.6个月,而氟维司群单药的PFS也达到了19.2个月(图2),这也是一线内分泌单药治疗目前达到的较长的PFS时间[19]。

图2

综上所述,无论是一线还是二线内分泌治疗的患者,氟维司群+CDK4/6i都可以使晚期乳腺癌患者的 PFS 延长 ,获益显著。

逆转耐药?

氟维司群2021再添力证

相较于乳腺癌另外两种分型,HER2+与TNBC,HR+乳腺癌的治疗手段相对较多,一直以来预后更好。但不可忽视的是,经过一段时间的内分泌治疗后,可能会出现耐药的情况。一旦发生耐药,患者可能面临无药可用、等待命运宣判的局面。那么出现内分泌耐药的患者如何更换、何时更换治疗方案,一直都是临床中亟待解决的问题。

在刚刚过去的2021多场学术星光熠熠的乳腺癌国际大会中,氟维司群丰富的研究数据为其内分泌治疗优选再添新证。

当前临床中AI药物在辅助治疗阶段仍发挥重要作用,但对于辅助 AI 治疗复发后的患者,继续使用 AI 作为一线治疗,还是更换一种作用机制不同的内分泌治疗药物更好呢?在2021 ESMO大会上最响亮的中国之声——FRIEND研究,它的结果为临床选择带来了重要循证依据。

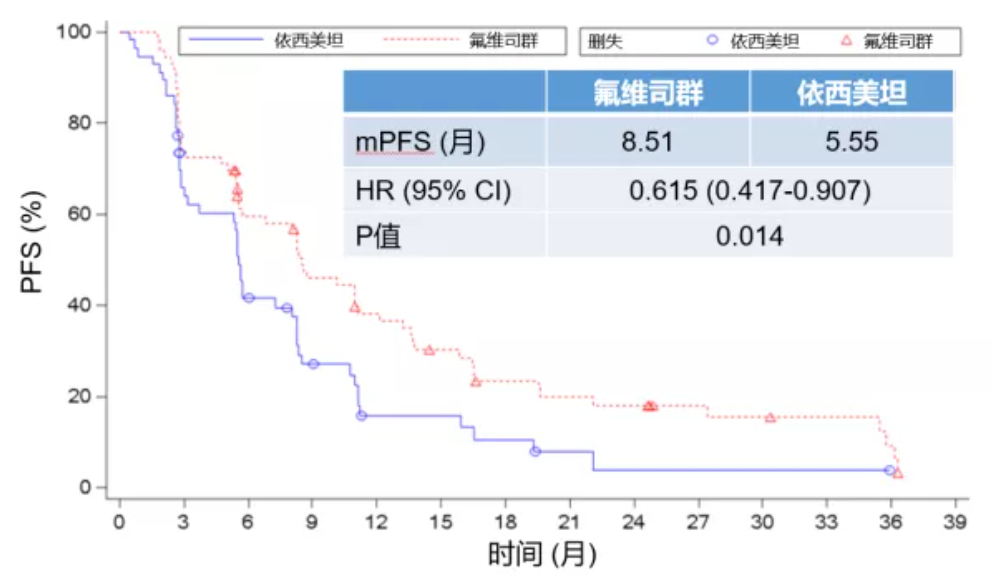

FRIEND 研究[20][是由中国医学科学院肿瘤医院徐兵河教授团队牵头的一项我国多中心研究,旨在探索氟维司群对比AI药物依西美坦一线治疗绝经后辅助非甾体类芳香化酶抑制剂(NSAIs)治疗失败的ER+/ HER2-晚期乳腺癌患者的疗效与安全性。而最新在2021ESMO大会上公布的结果显示:氟维司群组与依西美坦组的中位PFS 分别为 8.51 个月和 5.55 个月(P = 0.014,HR = 0.615,95% Cl 0.417-0.907)(图3)。除了PFS获益之外,与对照组相比,氟维司群可显著降低近 40% 的疾病复发或死亡风险。这表明对于辅助 AI 治疗复发后的患者,治疗方案由AI转换为氟维司群,不但可行,更是获益显著。

并且,FRIEND研究更加贴合我国临床实际,它的结果真正为我国患者人群的临床需求提供了具有循证医学证据的选择。

图3

众所周知,既往内分泌治疗,尤其是接受AI药物治疗的患者容易产生ESR1 突变,其突变比例在晚期 AI 耐药后患者中高达 30% ~ 40%。既往有研究显示 AI 治疗进展之后的 ESR1 突变患者,使用氟维司群单药治疗的PFS较短(plasmaMATCH 研究 2.2 个月和 EFFECT 研究 3.5 个月)。可是柳暗花明又一村,随着CDK4/6i的到来,PADA-1研究更是开启了氟维司群+CDK4/6i的一线搭档新模式。

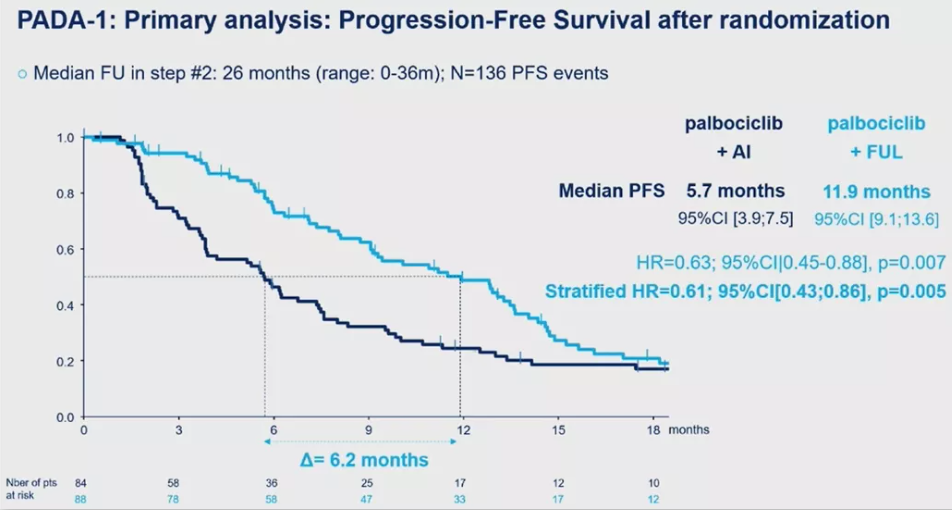

PADA-1研究旨在探索是否可以将氟维司群+ CDK4/6 i提前到 ESR1 突变出现后但疾病尚未进展前使用,从而做到“未卜先知”,通过更换CDK4/6i的内分泌搭档实现精准监测与治疗的目的[21,22]。

PADA-1共分为3个阶段

Step 1:在基线及一线 AI + Palbociclib 治疗中通过 ctDNA 监测 ESR1 突变情况(入组 1 个月时、随后每 2 个月检测 1 次)

Step 2:在疾病进展前检测到 ESR1 突变或原有的 ESR1 突变频率上升患者,纳入第二阶段,并随机分组,接受 AI + Palbociclib 继续治疗(对照组)或 氟维司群转换治疗(试验组)

Step 3:对照组疾病进展后可选择交叉使用氟维司群+ Palbociclib

第二阶段以研究者评估的 PFS 和安全性为共同主要终点。就在不久前举行的2021圣安东尼奥大会(SABCS)中公布了包括主要终点在内的诸多重磅结果。主要终点结果显示转换组(氟维司群+CDK4/6i)患者相较于未转换组(AI+CDK4/6i)实现了双倍PFS获益(HR=0.63;95%CI [0.45-0.88], p=0.007),具有统计学差异(图4)。

PADA-1 是第一个探讨如何利用 bESR1m 监测来进行临床干预的研究。发现可用血液 ESR1 突变的监测来优化 CDK4/6i的内分泌治疗搭档。与此同时,PADA-1还显示,在疾病进展后再换用氟维司群 + Palbociclib 作为二线治疗的获益并不及提前换药,这就表明氟维司群在 ESR1m 负荷较低的情况下开始使用可获得更好的临床获益。

PADA-1研究亮点颇丰,既具备一定的创新性,同时PADA-1 治疗策略也对临床具有一定的启示作用,提供了新的治疗思路以及更多新的研究方向。

图4

氟维司群

全面覆盖 HR+乳腺癌治疗需求

无论是单药还是联合,无论是一线还是二线,氟维司群,这样一个走过了数年漫漫循证道路的SERD药物,已经在晚期乳腺癌患者中被广泛应用。

随着CDK4/6i成功进入医保,作为“百搭”药物的氟维司群在近年重回医保,这些都对于提升晚期乳腺癌患者生存率与生活质量有着突出的意义。

未来路漫且长,但氟维司群可期,期待未来为更多女性乳腺癌患者带去希望的曙光。

江苏省人民医院妇幼分院副院长

中国临床肿瘤学会(CSCO)副理事长

北京希思科基金会副理事长

CSCO乳腺癌专家委员会副主任委员

中国抗癌协会乳腺癌专业委员会常委

CSCO患者教育专家委员会候任主任委员

青岛大学附属医院乳腺病诊疗中心主任

青岛大学实体肿瘤临床转化研究院院长

中国临床肿瘤协会乳腺癌专家委员会副主任委员

中国抗癌协会乳腺癌专业委员会常务委员

中国医师协会乳腺专业培训专家委员会常务委员

中国医师协会微无创委员会乳腺分会副主任委员

中国医药教育协会乳腺疾病分会常务委员

中国医学促进会乳腺整形分会常务委员

山东省康复医学会乳腺疾病分会主任委员

山东省医学会乳腺多学科协作分会副主任委员

广东省人民医院乳腺科行政主任

美国肿瘤外科医师协会(SSO)国际理事会理事

国际前哨淋巴结协会(ISNS)国际理事会理事

美国癌症研究协会(AACR)中国区顾问

国家卫计委医政司《乳腺癌治疗规范》编写组成员

国家卫计委《乳腺癌诊断指南》专家组成员

国家卫计委合理用药专家委员会《肿瘤药物组》专家组成员

美国NCCN乳腺癌指南(中文版)专家组成员

St Gallen国际乳腺癌指南(中文版)专家组成员

湖南省肿瘤医院乳腺内科主任

中国临床肿瘤学会(CSCO)乳腺癌专家委员会常务委员

中国抗癌协会乳腺癌专业委员会委员

中国医师协会肿瘤专业委员会乳腺癌学组常务委员

国家抗肿瘤药物临床应用监测专家委员会委员

国家肿瘤质控中心乳腺癌专家委员会委员

中国研究型医院学会精准医学与肿瘤MDT专业委员会乳腺学组副组长

湖南省医学会肿瘤内科学专业委员会主任委员兼乳腺癌学组组长

湖南省妇幼保健与优生优育协会妇科与乳腺肿瘤防治专业委员会主任委员

《肿瘤药学》副主编

参考文献

1. Siegel et al. (2020). Cancer statistics, 2020. A Cancer Journal for Clinicians, 70(1), pp.7-30.

2. World Health Organization. IARC. (2020). Estimated number of deaths in 2020, worldwide, females, all ages. Available at:https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-table?v=2018&mode=cancer&mode_population=continents&population=900&populations=900&key=asr&sex=2&cancer=39&type=1&statistic=1&prevalence=0&population_group=0&ages_group%5B%5D=0&ages_group%5B%5D=17&group_cancer=0&include_nmsc=1&include_nmsc_other=1(访问日期:2022年2月10日)

3. Jensen et al. (2003). The Estrogen Receptor: A Model For Molecular Medicine. Clinical Cancer Research.

4. Lumachi et al. (2013). Current Medical Treatment of Estrogen Receptor-Positive Breast Cancer. Current Medicinal Chemistry, 20(5), pp.596-604.

5. Wakeling A E, Dukes M, Bowler J. A potent specific pure antiestrogen with clinical potential[J]. Cancer Res, 1991,51(15):3867-3873.

6. Robertson J F R, Llombart-Cussac A, Rolski J, et al. Activity of Fulvestrant 500 mg Versus Anastrozole 1 mg As First-Line Treatment for Advanced Breast Cancer: Results From the FIRST Study[J]. Journal of Clinical Oncology, 2009,27(27):4530-4535.

7. Robertson JF,et al. Breast Cancer Res Treat. 2012 Nov;136(2):503-11.

8. Ellis MJ, et al. J Clin Oncol. 2015 Nov 10;33(32):3781-7.

9. Di Leo A, et al. Journal of Clinical Oncology, 2010,28(30):4594-4600.

10. Zeifei Jiang, et al. Oncotarget.2016 Jun 23. 7(35):57301-57309.

11. Robertson JFR, et al.Lancet. 2016;388(10063):2997-3005.

12. 李贝贝,等. HR+HER2-晚期乳腺癌内分泌治疗临床应用的研究进展[J]. 吉林大学学报:医学版, 2019, 45(3):6.

13. Sledge GW Jr, J Clin Oncol. 2017 Sep 1;35(25):2875-2884.

14. Sledge GW Jr, et al. JAMA Oncol. 2020 Jan 1;6(1):116-124.

15. Turner N, et al. N Engl J Med. 2015, 373:209-219.

16. CRISTOFANILLI M , et al . Lancet Oncol , 2016 , 17 (4) : 425-439

17. Rugo HS, et al. Oncologist. 2021 Aug;26(8):e1339-e1346.

18. Slamon DJ, et al. J Clin Oncol. 2018;36(24):2465-2472.

19. Slamon DJ, et al. N Engl J Med. 2020 Feb 6;382(6):514-524.

20. Xu BH, et al. ESMO 2021. 2021Sep;Abstract No.235P.

21.FC Bidard et al .2021 San Antonio Breast Cancer Symposium,GS3-05.

22.FC Bidard, Journal of Clinical Oncology 2020 38:15_suppl,1010-1010.

排版编辑:Cindy

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号