医海寻珍,聚临床智慧;群英汇聚,论洞见真知。2025年9月23日16:00,由中国临床肿瘤学会(CSCO)主办的「How We Treat·江苏省人民经验」系列直播会议第六期顺利举行。本次会议主题为“CLL有限疗程进展”,由江苏省人民医院徐卫教授担任会议主持,江苏省人民医院梁金花教授担任主讲嘉宾,并特邀江苏省苏北人民医院孙梅教授、华中科技大学同济医学院附属协和医院崔国惠教授以及上海交通大学医学院附属瑞金医院陈丽教授共同参与讨论。

慢性淋巴细胞白血病(CLL)是一种主要发生在中老年人群的、具有特殊免疫表型的成熟B淋巴细胞克隆增殖性肿瘤。近年来,随着对CLL分子机制研究的不断深入,其治疗模式和策略也经历了翻天覆地的变革,从传统的免疫化疗到靶向持续治疗,如今又踏上了新药联合固定疗程模式的新征程。本次会议旨在探讨如何为不同风险分层的CLL患者制定个体化的有限疗程方案,以解决真实世界中的诊疗痛点。

开场致辞

会议由江苏省人民医院徐卫教授主持并致开幕辞。徐教授指出,近年来,CLL的治疗模式从有限疗程的免疫化疗转变为靶向药物的持续治疗模式,如今又在探索新药联合的固定疗程治疗模式。随着BTK抑制剂(BTKi)、BCL-2抑制剂(BCL-2i)和新型CD20单抗等创新药物的临床应用,如何为不同风险分层的CLL患者制定个体化的有限疗程治疗方案,已成为血液科临床医生关注的核心话题。本次会议聚焦CLL有限疗程进展,旨在通过多维度学术互动,助力临床实践能力的全面提升,为CLL患者提供更精准、更安全的治疗选择。

CLL有限疗程治疗的最新进展与临床实践

江苏省人民医院梁金花教授以“CLL有限疗程治疗进展——How We Treat”为主题,从治疗模式演变、临床研究数据、真实世界挑战等多个维度展开系统阐述,层层递进解答临床关键问题。

一、CLL治疗模式的演变:从“持续”到“有限”的跨越

梁金花教授首先梳理了CLL治疗的三次关键变革:2013年首款BTKi上市前,以FCR/BR为代表的免疫化疗是有限疗程的主流方案;2013年后,BTKi的持续治疗成为标准,但长期用药带来经济负担、副作用及耐药风险;2020年,BCL-2i维奈克拉在中国获批后,凭借其深度缓解优势,为“限定疗程,深度缓解后停药”提供可能;如今,随着微小残留病灶(MRD)概念的引入以及监测技术的发展,CLL治疗已形成“BTKi为基础的持续治疗”“BCL-2i为基础的固定疗程治疗”“以MRD为指导的固定疗程治疗”三大模式,临床需根据患者风险分层、体能状态及治疗意愿进行动态选择。

二、核心临床问题解答:基于研究数据的方案选择

梁金花教授围绕五大临床核心问题,结合多项国际多中心研究数据,给出详细解答,为临床决策提供循证依据:

1、初治抉择:初治CLL固定疗程方案选择两联还是三联?

目前尚缺乏明确证据表明三药联合方案绝对优于两药联合方案。CAPTIVATE研究显示,固定疗程的伊布替尼+维奈克拉治疗方案在中位随访68.9个月时,5.5年PFS率为66%,OS率为97%,但对于17p异常和IGHV未突变的高危患者,无MRD指导的固定周期治疗方案疗效有限。AMPLIFY研究中,阿可替尼+维奈克拉+奥妥珠单抗的三药联合方案在治疗结束后3个月(EOT+3)时的骨髓(BM)uMRD率和外周血(PB)uMRD率均显著高于阿可替尼+维奈克拉两药联合方案,且在EOT+36时的PB uMRD阴性率也更高;然而,三药联合方案3~5级感染发生率(28%)高于两药联合方案(15%)。CLL13研究则发现,奥妥珠单抗+伊布替尼+维奈克拉三药联合方案在5年PFS率上优于维奈克拉+伊布替尼两药联合方案,但三药联合方案的心脏不良事件和第二肿瘤发生率更高。

综合来看,选择两药还是三药联合方案需综合考量:对于年轻、体能好、追求深度缓解的高危患者,可考虑三药联合方案;对于中低风险(无TP53异常/IGHV突变)、老年或合并症较多患者,两药联合方案可能是更稳妥的选择。

2、精准打击:哪些人群适合固定周期方案?

关键在于识别患者能否从固定疗程方案中获益。FLAIR研究显示,MRD指导的伊布替尼+维奈克拉方案治疗低危患者,5年PFS率达100%,PB uMRD率66.2%,且停药后2年无复发生存率89%,提示低危患者通过固定疗程方案可实现长期无治疗缓解。SEQUOIA研究D组分析表明,采用泽布替尼+维奈克拉联合治疗,伴TP53异常患者24个月PFS率94%,但仅7%患者达到MRD指导的停药标准(连续2次uMRD),提示高危患者需MRD指导+后续BTKi持续治疗,单纯固定疗程难以停药。CAPTIVATE研究亚组分析显示,无MRD指导的固定疗程方案中,17p异常患者EOT时MRD阳性率达69%,且这类患者2年PFS率仅28%,显著低于MRD阴性者(83%)。

因此,固定疗程方案优先适用于低危、年轻健康、治疗后可快速达到MRD阴性(EOT时uMRD)的患者;对于高危基因组患者,推行固定疗程需极其谨慎,并强烈建议在MRD指导下进行。

3、复发挑战:有限疗程耐药后,BTKi和BCL-2i如何再挑战?

ReVenG研究中,维奈克拉为基础的方案一线治疗2年后复发的患者,采用维奈克拉+奥妥珠单抗再治疗,3个月时ORR达100%(15/15),13例患者中11例实现MRD清零(8例<10-5),无4级感染或TLS发生,提示维奈克拉联合CD20单抗再挑战安全有效。HOVON 159/REVEAL研究显示,针对维奈克拉+CD20单抗复发患者,采用维奈克拉+阿可替尼再治疗,26周期后ORR达100%(CR率33%、PR率60%),PB uMRD率43%,且无因毒性停药案例,3~5级中性粒细胞减少发生率仅6%。CAPTIVATE研究再治疗分析表明,固定疗程进展后,36例患者重启伊布替尼单药(25例)或伊布替尼+维奈克拉(11例)。结果显示,单药组2年PFS率92%、OS率96%,联合组1年PFS率100%、OS率100%;且40例复发患者中仅2例检测到BCL2亚克隆突变(无BTK/PLCG2耐药突变)。

总体来看,有限疗程耐药后,BTKi+ BCL-2i再挑战安全有效,尤其适合初始疗程短(<2年)、未检测到明确耐药突变的患者;再挑战方案选择需结合初始治疗方案(如初始为维奈克拉+CD20单抗,复发可换用维奈克拉+BTKi)。

4、特殊人群:老年/合并症患者的有限疗程选择如何优化?

CLL好发于老年,感染是其主要风险。对于老年患者需优先评估体能状态(Fit/Unfit),以平衡疗效与安全性:

Fit老年患者:CAPTIVATE 研究(中位年龄60岁)显示,92%患者可完成12周期伊布替尼+维奈克拉治疗,因毒性停药率仅5%,5级不良事件发生率1%。因此建议选择两联方案,避免三联方案的高毒性。

Unfit老年患者:GLOW研究(中位年龄71岁)对比维奈克拉+奥妥珠单抗与苯丁酸氮芥+奥妥珠单抗。结果显示,维奈克拉组2年PFS率(84%)显著高于传统方案(35%),但完成12周期治疗率(77%)低于Fit患者,因毒性停药率10%,5级不良事件发生率7%。建议选择低强度两联方案,并加强感染预防和TLS监测。

合并症管理:合并心血管疾病(如房颤)患者可优先泽布替尼+维奈克拉(泽布替尼心血管毒性发生率仅3%);合并肾功能不全(eGFR 30~0 mL/min)患者,维奈克拉需减量至200mg/d,并延长剂量爬坡时间。

因此,为老年/合并症患者选择固定疗程必须精细评估其体能状态(Fit vs Unfit)、合并症及感染风险。对Unfit患者,BTKi单药持续治疗可能是更安全的选择;对Fit的老年患者,若选择有限疗程,需密切监测并及时管理不良反应。

5、真实世界:指南推荐与临床实践的差距如何填补?

尽管NCCN等指南已推荐有限疗程,但真实世界应用仍面临挑战。首先,MRD检测缺乏标准化,包括检测方法(流式 vs NGS)、标本来源(外周血 vs 骨髓)、阈值(10-4 vs 10-5 vs 10-6)等均未统一,限制了其指导停药的实际应用。其次,药物可及性、医保政策及患者偏好(如对口服药的便利性需求)深刻影响决策。最后,临床决策需综合考量患者因素(年龄、体能、意愿)、治疗因素(毒性、便利性)和疾病因素(遗传学风险),而非简单遵循临床试验结果。指南落地需要更实用的本土化数据和临床经验的积累。

总体而言,CLL有限疗程治疗已进入“精准分层、MRD指导”的新时代:低危患者通过两联方案可实现长期无治疗缓解,高危患者需在MRD监测下选择联合方案并做好持续治疗准备,老年/合并症患者需优先评估体能状态以优化方案。未来,随着MRD检测的标准化、新药探索及真实世界数据的丰富,CLL有限疗程策略将更加成熟和精准。

核心议题讨论:多维度碰撞,凝聚临床共识

在讨论环节,与会专家围绕CLL有限疗程治疗领域六大核心议题展开深入交流,结合真实世界经验提出个性化建议:

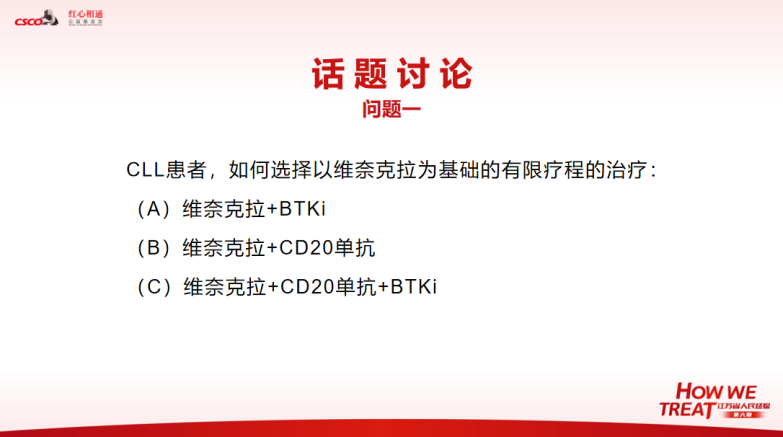

讨论问题一:CLL患者,如何选择以维奈克拉为基础的有限疗程的治疗

陈丽教授:BTKi仍是当前CLL治疗的基石药物,因此对于一线患者,如果没有17p缺失或TP53突变等高危因素,会优先考虑维奈克拉+BTKi方案,尤其适合无BTKi禁忌症的患者;若患者存在心脏疾病(如房颤)或出血风险(如既往脑出血),则换用维奈克拉+CD20单抗,避免BTKi相关毒性;对于有高危因素的患者,三药联合方案可能有助于达到更深的MRD转阴,但长期PFS获益尚需更多数据支持,且需注意毒性问题。

崔国惠教授:对于年轻患者,如果有停药需求且经济条件允许,会优先选择三药联合方案,因为其MRD转阴率更高,有助于实现有限疗程治疗的目标。对于老年患者或身体状态较差的患者,会根据其具体情况选择两药或三药联合方案,但需谨慎评估毒性和患者的耐受性。

孙梅教授:治疗过程中需动态评估患者的耐受性和疗效:若患者初期体能良好但用药后出现明显骨髓抑制或感染,可从三药转为两药或单药;同时需关注医保可及性,如维奈克拉暂未进入部分地区医保,需结合患者经济承受能力制定方案。

讨论问题二:CLL患者,有基因组高风险(TP53异常/IGHV无突变)适合有限疗程的治疗吗?

陈丽教授:对于TP53异常的患者,目前的有限疗程治疗方案疗效并不理想,大部分患者难以实现停药。对于IGHV未突变的患者,新一代BTK抑制剂联合维奈克拉的方案可能有一定疗效,但仍需更多临床数据支持。高危患者若尝试有限疗程,需在MRD指导下进行,并做好持续治疗准备。未来可能需要探索新的药物组合或治疗策略,以提高有限疗程治疗的成功率。

崔国惠教授:TP53异常患者是实现有限疗程的难点,现有方案停药率极低,持续治疗可能是更现实的选择;IGHV未突变患者可谨慎尝试有限疗程,但需密切监测MRD。临床决策应参考研究数据,避免对高危患者盲目追求停药,而应注重疾病控制与生活质量。

孙梅教授观点:虽然目前的治疗方案对于高危患者有限疗程治疗的效果不佳,但随着新药的研发和临床研究的深入,未来可能会有新的突破。在临床实践中,可以根据患者的具体情况尝试有限疗程治疗,但需充分告知患者可能的风险和不确定性。

讨论问题三:MRD在CLL治疗管理中在真实世界中存在那些问题和未被满足的需求?

陈丽教授:MRD检测在真实世界中的应用相对较多,但仍面临一些问题。例如,检测方法(流式细胞术 vs NGS)、标本来源(外周血 vs 骨髓)、阈值(10-4 vs 10-5 vs 10-6)等尚未统一,限制了其在指导停药方面的实际应用。此外,对于BTKi单药治疗者,MRD检测意义有限,多用于有限疗程或疗效评估。分子检测如NGS虽更敏感,但标准化不足,临床推广困难。

崔国惠教授:MRD检测在临床应用中确实存在标准化问题,不同中心的检测方法和结果可能存在差异。此外,对于有限疗程治疗的患者,MRD检测的时机和频率也需要进一步探讨。目前,对于BTKi单药持续治疗的患者,一般不常规进行MRD检测,除非患者有特殊需求。

孙梅教授:MRD检测的临床解读需谨慎,避免患者因数值波动产生焦虑。目前基层医院检测能力有限,且缺乏统一质控,结果稳定性不足。建议将MRD视为“可测量病灶”而非“绝对清零”,结合影像学、症状综合评估疗效。

讨论问题四:如果以维奈克拉+BTKi为基础的有限疗程治疗出现疾病进展之后,是否可以再挑战BTKi+维奈克拉?

徐卫教授:根据现有的研究结果,有限疗程治疗出现疾病进展后,再次挑战BTKi+维奈克拉是可行的。例如,在CAPTIVATE研究中,固定疗程进展后的患者重启伊布替尼单药或联合维奈克拉治疗,取得了较好的疗效。

陈丽教授:再挑战成功与否取决于初始治疗方案和患者的具体情况。对于初始疗程较短(<2年)且未检测到明确耐药突变的患者,再挑战BTKi+维奈克拉可能更有效;若初始治疗选择了维奈克拉+CD20单抗方案,复发后可换用BTKi+维奈克拉。

崔国惠教授:再挑战治疗是可行的,但需注意患者的个体差异和耐受性。在临床实践中,应个体化评估患者耐受性与疾病负荷,方案选择应结合既往治疗史与毒性谱,并注重安全性监测。

讨论问题五:对于老年人如何优化有限疗程治疗?

陈丽教授:对于老年患者,需优先评估其体能状态(Fit/Unfit)和合并症情况。Fit老者若无高危因素,可考虑两药有限疗程;Unfit者则倾向BTKi单药持续治疗,以保证安全性。治疗中需关注合并症管理(如心血管、肾功能),并尊重患者治疗意愿与生活质量需求。

崔国惠教授:低危、体能良好的老年患者若有停药需求,可尝试有限疗程,但需充分告知频繁监测与潜在毒性;高危或体能较差者更适持续治疗。决策时需结合家庭支持与就医便利性。

孙梅教授:强调老年患者治疗的个体化和安全性。在选择治疗方案时,需充分考虑患者的体能状态、合并症和治疗耐受性,同时要与患者充分沟通,尊重患者的意愿。

讨论问题六:哪些CLL患者最有可能通过维奈克拉的加入实现停药?

陈丽教授:低危(无TP53/IGHV未突变)、年轻、体能好的患者是最有可能实现停药的人群。此外,对于有生育需求的患者,有限疗程治疗可能是一个更好的选择。而高危患者成功率低,需谨慎选择。

崔国惠教授:优先推荐低危、年轻且体能好的患者进行有限疗程治疗。对于老年患者,如果身体状况良好且有强烈治疗需求,也可以考虑有限疗程治疗,但需谨慎评估风险。

孙梅教授:强调患者的个体差异和治疗需求的重要性。在选择患者时,需综合考虑患者的疾病风险、体能状态和治疗意愿,对于有强烈有限疗程治疗需求且风险较低的患者,可以尝试进行治疗。

总结与展望

徐卫教授在总结中感谢各位专家的精彩分享与讨论。她指出,本次会议深入探讨了CLL有限疗程的现状与未来,明确了其优势和挑战。有限疗程为患者提供了功能性治愈的可能,但并非适用于所有人。临床医生应基于高质量的临床研究和患者的具体情况,进行综合判断和个体化选择。她期待未来能有更多中国数据指导实践,最终惠及广大CLL患者。

江苏省人民医院血液科

以第一/通讯作者在Leukemia、Advanced Science、Haematologica、Blood cancer journal、Clinical and Translational Medicine、Cancer letters、mBio等高水平杂志发表SCI论文40余篇;

主持科研项目:国家自然基金青年项目1项;国家自然基金面上项目1项;中国博士后面上项目1项;

国际会议口头发言:

2023年度美国血液学年会(ASH)口头报告1项

2024年度美国血液学年会(ASH)口头报告1项

2024年度欧洲血液学年会(EHA)口头报告1项

2025年度欧洲血液学年会(EHA)口头报告2项

江苏省苏北人民医院血液科主任

中华医学会血液学分会血栓与止血学组委员

中国医院协会血液学机构分会委员

中国女医师协会血液专委会血栓与止血学组委员

江苏省免疫学会血液分会副主任委员

江苏省老年医学学会血液学分会常务委员

江苏省社会办医疗机构协会血液学专业委员会常务委员

江苏省医学会血液学分会青年委员

江苏省医学会血液学分会止血与血栓学组专家委员

江苏省医学会血液学分会红细胞学组委员

江苏省研究型医院学会CAR-T专业委员会委员

扬州市中西医结合学会秘书长

扬州市医学会血液学分会主任委员

华中科技大学同济医学院附属协和医院

中华医学会血液学分会第十一届委员会淋巴细胞疾病学组委员

中国抗癌协会血液肿瘤专业委员会淋巴瘤学组委员

中国抗癌协会血液肿瘤专业委员会中国慢性淋巴细胞白血病工作组委员

中国抗癌协会血液肿瘤专业委员会T细胞淋巴瘤工作组委员

中国抗癌协会血液肿瘤专业委员会滤泡淋巴瘤工作组委员

中国抗癌协会血液肿瘤专业委员会霍奇金淋巴瘤工作组委员

中国抗癌协会第一届血液肿瘤整合康复专业委员会常务委员

湖北省抗癌协会淋巴瘤专业委员会委员

湖北省肿瘤医学质量控制中心淋巴瘤质控专家委员会委员

专业方向:淋巴瘤及慢性淋巴细胞白血病

上海交通大学医学院附属瑞金医院 血液科 副主任医师

主持国家自然科学基金青年项目及参与多项国家自然科学基金面上项目、“863”等课题

获2019年度高等学校科学研究优秀成果奖(自然科学奖)二等奖

上海市医学会输血专科分会第十届委员会青年委员

关注How We Treat专栏,查看详细报道

排版编辑:肿瘤资讯-xiaodong

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号