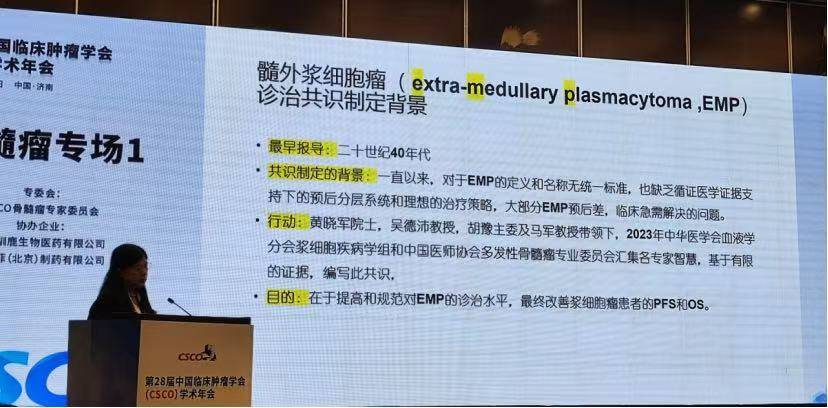

金秋九月,备受瞩目的第28届中国临床肿瘤学会(CSCO)学术年会于2025年9月10日至14日在美丽的泉城济南盛大启幕。本届大会以“规范诊疗,创新引领”为主题,汇聚海内外肿瘤学领域的顶尖专家与学者,旨在有力推动国内外临床肿瘤学领域的学术交流与科技合作。在骨髓瘤专场,青岛市市立医院钟玉萍教授围绕我国首部《中国髓外浆细胞瘤诊断与治疗专家共识(2024年版)》进行了系统解读。钟玉萍教授的汇报从分类预后、诊断路径、治疗策略到疗效随访进行了全方位拆解,为临床实践提供了权威指引。

分类与预后:标准化命名下的精准分层

统一分类框架,厘清疾病谱系

钟玉萍教授首先强调,共识的核心突破之一是建立了清晰的分类体系,统一了长期以来混乱的命名与分型标准。该分类主要分为两大核心类别,各类别下再细分具体亚型,形成了逻辑严密的疾病谱系:

孤立性浆细胞瘤(SP):指单个病灶的浆细胞瘤,属罕见病,年发病率为0.15/10万,占浆细胞疾病约5%。根据发病部位进一步分为孤立性骨浆细胞瘤(SBP,较为多见)和孤立性髓外浆细胞瘤(SEP,约占所有SP病例的30%);依据骨髓受累情况,可分为不伴骨髓微小浸润型和伴骨髓微小浸润型(骨髓克隆性浆细胞比例<10%,未达多发性骨髓瘤诊断标准)。

多发性骨髓瘤髓外浸润(EMM):指多发性骨髓瘤(MM)患者浆细胞突破骨髓局限形成的病变,共识统一其简称为EMM。按发病部位分为骨旁浸润(EMB,肿瘤破坏骨皮质后直接向外生长)和非骨旁浸润(EME,经血行播散至软组织或器官,不与骨骼接触),若两者同时存在则按预后更差的EME处理;按出现时机分为新诊断MM伴髓外浸润和复发难治MM伴髓外浸润。

关键预后因素,指导风险分层

预后评估是共识的另一重点内容。钟玉萍教授结合临床研究数据指出,孤立性浆细胞瘤与 EMM 的预后影响因素存在显著差异,但均与疾病转归密切相关:

孤立性浆细胞瘤预后因素:骨髓克隆性浆细胞浸润是最强不良预后指标——有浸润者无进展生存期(PFS)仅15个月,无浸润者可达42个月,且3年PFS率分别为6%和63%;治疗后M蛋白是否转阴同样关键,持续阳性者10年PFS率仅29%,转阴者则高达91%;此外,诊断时单克隆免疫球蛋白水平>5g/L、血清游离轻链比例异常,以及治疗后单克隆免疫球蛋白持续≥5g/L,均提示预后不良。其中,SEP以头颈部受累者预后相对较好,但需严格限定为单一病灶。

多发性骨髓瘤髓外浸润预后特征:EME预后显著差于EMB,且发病机制涉及多重未知因素,包括MAPK通路异常、TP53突变、3q扩增、13q缺失等遗传学改变,以及Ki-67抗原高表达和骨髓微环境异常等,这些因素共同导致其侵袭性更强、治疗响应更差。

诊断路径:影像学与病理活检双核心

共识明确,髓外浆细胞瘤的诊断需在骨髓瘤常规检查基础上,强化影像学与病理活检的核心作用,确保诊断精准性。钟玉萍教授强调,诊断过程需严格排除相关疾病,避免混淆。

核心检查项目

影像学检查:推荐全身低剂量CT、全身MRI或全身PET-CT,其中PET-CT在EMM诊断中敏感度最佳,可有效识别孤立病灶及潜在转移灶。

病理与分子检测:髓外病变部位的病理活检(穿刺或手术活检)是确诊关键,需同步进行免疫组化(含Ki-67增殖指数检测)及细胞遗传学检查。活检时机推荐在新诊断或复发难治时进行,虽部分部位活检难度大或患者依从性差,但仍为推荐检查项目。

明确诊断标准

孤立性浆细胞瘤诊断标准:需同时满足4项条件:活检证实骨或软组织浆细胞瘤;骨髓无克隆性浆细胞增殖证据;全身PET/CT等影像学未发现其他病变;无浆细胞疾病相关终末器官损伤(SBP受累部位骨质破坏除外)。

EMM诊断标准:以明确MM诊断为前提,经MRI或PET-CT发现骨旁/骨髓外软组织病变,推荐病变活检证实,且需排除孤立性浆细胞瘤。

治疗策略:分层施治与临床探索结合

由于双抗、CAR-T等新型疗法应用前,髓外病变患者多被排除于临床试验外,目前治疗证据多来自真实世界研究。共识基于现有证据,建立了分层化治疗框架,同时强调临床试验的重要性。

孤立性浆细胞瘤:放疗为核心,多手段补充

共识明确放疗为孤立性浆细胞瘤的首选治疗方式,手术仅在必要时(如病灶压迫关键器官)实施,全身化疗则用于特定情况:病灶直径>5cm、存在上述不良预后因素,或对放疗不敏感的患者。治疗后需按高危模式进行随访监测。

多发性骨髓瘤髓外浸润:分层治疗,强化精准

EMM治疗根据移植适配性、病变类型(EMB/EME)及疾病状态(初治 / 复发)制定差异化方案,是共识治疗部分的核心:

初治适合移植患者:EMB者推荐PAD、VRD、KRd方案±达雷妥尤单抗(Dara)诱导治疗,若2疗程未达≥部分缓解(PR),可换用V/K+VDT-PACE方案或进入临床试验,后续行自体干细胞移植,维持治疗推荐采用高危MM方案,如来那度胺联合蛋白酶体抑制剂,且建议维持治疗前对髓外病灶行低剂量放疗;EME者预后更差,初始即推荐VDT-PACE±Dara、CAR-T治疗或进入临床试验。

初治不适合移植患者:推荐含CD38单抗的三药或四药联合方案,或包含CAR-T在内的免疫治疗,持续治疗至最大疗效后转为双药维持(如蛋白酶体抑制剂+伊沙佐米),全程按高危MM管理。

复发患者:单一髓外复发可考虑放疗;髓内髓外同时复发以药物治疗为主,包括细胞毒药物、新药组合(如含卡非佐米、泊马度胺、塞利尼索等方案)及临床试验;中枢神经系统受累者无明确循证证据,首选进入临床试验,可酌情采用放疗、鞘内化疗(糖皮质激素、甲氨蝶呤等,但其疗效有限),或选用可透过血脑屏障的药物(如泊马度胺、塞利尼索、脂质体米托蒽醌、塞替派),脑实质病变需多学科团队讨论,必要时手术切除或局部放疗。

新型疗法探索

钟玉萍教授特别提到:CAR-T治疗对部分EMM患者有效,但疗效仍差于无髓外浸润的MM患者;双抗联合方案(如TEC+Tel)在2025年EHA会议上公布的数据显示一定潜力,但真实世界应用效果尚需更多研究验证;此外,含塞利尼索的联合方案在单中心及多中心研究中显示较好疗效,已被共识推荐。需注意的是,使用苯达莫司汀后进行CAR-T治疗需谨慎,虽可用于桥接治疗且起效较快,但存在潜在风险。

疗效评估与随访:参考实体瘤标准,强化动态监测

共识参考实体肿瘤疗效评价标准及IMWG多发性骨髓瘤疗效标准,建立了专属的髓外浆细胞瘤疗效评估体系,并明确随访频率与内容。

疗效评估标准

完全缓解(CR):所有髓外病灶消失,有M蛋白分泌者血尿M蛋白均转阴。

非常好的部分缓解(VGPR):临床及影像学达CR标准,但免疫固定阳性,或血清M蛋白降低>90%且尿M蛋白<100mg/24小时(限孤立浆细胞瘤)。

部分缓解(PR):孤立浆细胞瘤要求血清/尿M蛋白下降≥50%,无分泌型者病灶直径缩小≥30%;EMM则要求软组织肿块最大直径乘积缩小≥50%。

疾病进展:出现新病灶,或原有病灶从最低点增大≥50%,或原直径>1cm病灶长轴增加≥50%。

随访策略

随访需兼顾病灶变化与生化指标,频率依疾病类型调整:孤立性浆细胞瘤治疗后2年内每3个月1次,2年后病情稳定者每6个月1次;EMM治疗后前3个月每3个月1次,病情稳定后可适当延长,但需始终采用与基线一致的影像学技术(如基线用MRI则后续仍用MRI),必要时完善骨髓检查。

总结

作为我国首部髓外浆细胞瘤诊疗专家共识,其发布标志着该领域从“认知混乱”迈向“标准化诊疗”的关键一步。共识通过统一分类命名、明确预后因素、规范诊断路径、建立分层治疗策略,为临床实践提供了可操作的权威指南,尤其在EMM的差异化治疗和新型疗法探索方面,为改善患者预后指明了方向。

钟玉萍教授以“蒸汽火车”作喻,形象地指出该共识虽因循证医学证据有限仍有完善空间,但已成功开启髓外浆细胞瘤精准诊疗的大门。未来,随着真实世界研究的深入、新型免疫疗法(如CAR-T、双抗)的临床转化,以及多学科协作的强化,有望进一步破解髓外浆细胞瘤治疗难题,为患者带来更长生存期与更高生活质量。这一进程离不开临床专家的持续探索与实践积累,共识的落地与迭代将成为推动该领域发展的核心动力。

排版编辑:mathilda

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号