2025年10月12日,北京科创医学发展基金会主办的【肿瘤规范化诊疗项目——2025“颈彩纷呈”头颈肿瘤专家学术沙龙】第八期MDT中心交流会在线上成功举办。本次会议汇聚了国内顶尖的中国医学科学院肿瘤医院、河南省肿瘤医院与福建医科大学附属第一医院三大知名医院的MDT中心团队,聚焦头颈肿瘤复杂病例的多学科协作诊疗,通过MDT团队的病例实战分享与跨地域的深度研讨,共同探究MDT模式在头颈肿瘤中的创新价值。

会议伊始,大会主席杨晟教授、吴慧教授以及林李嵩教授联袂致辞。随着靶向与免疫治疗的协同应用不断深化,头颈肿瘤的治疗格局正迎来深刻变革,这也促使多学科协作(MDT)模式向规范化、高水平方向迈进。如何精准筛选新辅助治疗的获益人群,如何平衡肿瘤治愈与保留患者生理功能等问题,都需要通过MDT模式给出答案,因此跨区域的MDT交流对于推动头颈肿瘤诊疗水平整体提升具有重大意义。三位主席共同表达了对本次学术盛宴的期待,并预祝会议取得圆满成功。

中国医学科学院肿瘤医院MDT团队

病例分享:局部晚期头颈部鳞癌新辅助化疗选择 柴玥教授

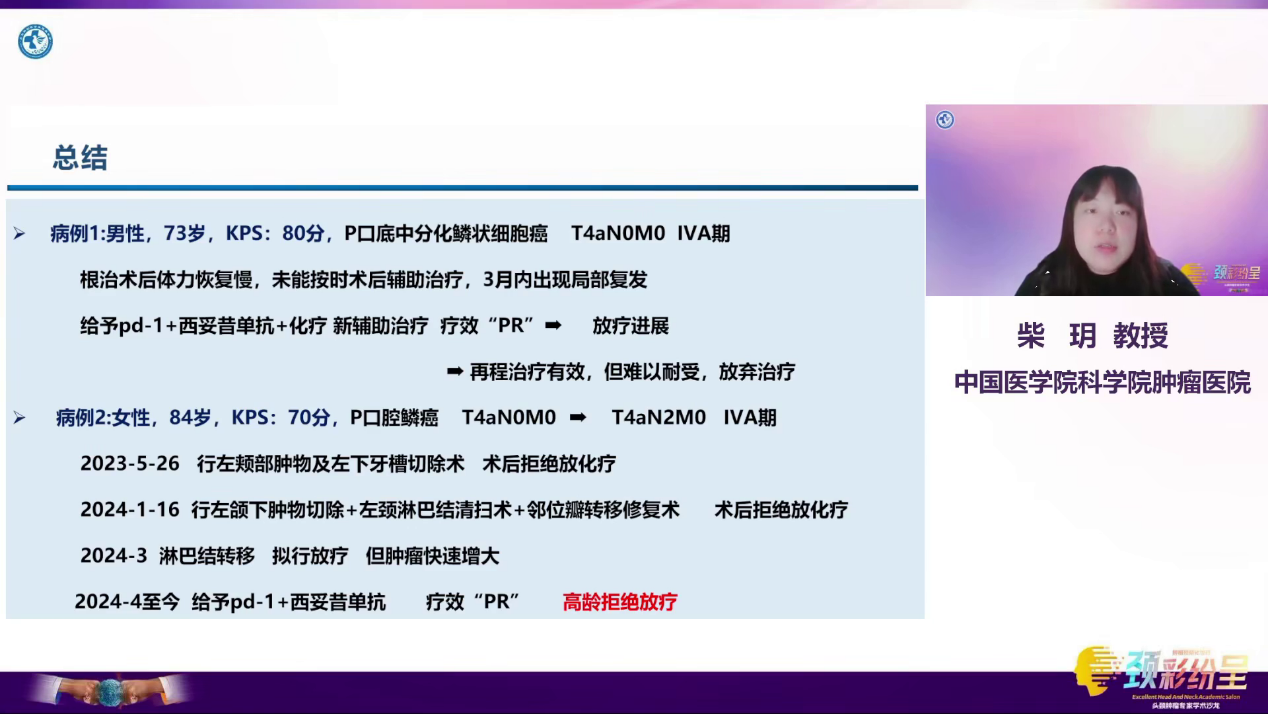

病例一:

患者,73岁,男性。

2023-12,患者因“下颌部肿物”就诊于当地医院,影像学检查提示舌下、口底区肿物。

2024-1,患者转诊至北京大学口腔医院行肿物活检,病理提示为鳞状细胞癌。颌面部CT检查显示,口底及舌部浸润团块影范围约5.6cm×3.6cm×5.5cm,下颌骨前部骨质受累破坏,双颈多发淋巴结肿大。患者于外院接受了范围广泛的手术治疗,术后病理提示鳞状细胞癌I-II级,侵犯肌肉、脂肪组织,淋巴结未见转移。由于术后恢复较慢,患者未能按时接受辅助治疗。

2024-4,患者再次出现颌下、颏下肿物,伴疼痛并影响进食。行肿物活检,病理证实为口底中分化鳞状细胞癌,T4aN0M0 Ⅳa期。免疫组化示EGFR(+++),PD-L1 CPS为40。

经MDT会诊,鉴于患者术后短期内复发且进展迅速,决定先行内科诱导治疗。2024-4-13至2024-5-23,患者接受了西妥昔单抗、替雷利珠单抗联合白蛋白紫杉醇+卡铂的四药方案治疗2周期,疗效评估为部分缓解(PR)。

2024-7-15至2024-8-28,患者接受了同步放疗联合西妥昔单抗治疗,但放疗期间出现肿瘤进展。

2024-9至2024-10,再次给予2个周期的四药联合方案,患者症状改善,但因无法耐受后续治疗,最终放弃。

病例二:

患者,84岁,女性,既往有糖尿病史。

2023-4,患者因“左下牙疼痛”就诊于北京大学口腔医院,考虑为左颊部恶性肿瘤。

2023-5-26,行左颊部肿物及左下牙槽切除术,术后病理提示为鳞状细胞癌,pT4aN0M0。患者拒绝放化疗。

2024-3,患者再次出现左颈部淋巴结肿大,且生长迅速。穿刺活检病理提示高分化鳞癌转移,影像学显示肿物最大径约4.4cm,且转移可能大。免疫组化提示PD-L1 CPS为5,EGFR(+)。初步诊断为口腔高分化鳞癌,T4aN2M0 Ⅳa期,伴2型糖尿病。

经MDT讨论,考虑患者二次术后颈部淋巴结转移,但淋巴结增长快,且患者高龄、营养状态差,建议先诱导治疗。

2024-4-13至今,予以西妥昔单抗联合替雷利珠单抗的去化疗治疗方案。治疗至今,患者颈部肿块由4.4cm显著缩小至1.0cm,疗效评估为PR。虽获得了放疗机会,但患者因高龄原因再次拒绝。

大咖论道-病例讨论:

河南省肿瘤医院:

病例一凸显了诱导治疗的现实价值,尽管部分大型临床研究未能证实其对总生存期的显著改善,但临床实践中有效的诱导治疗能够为后续的局部治疗(如放疗)创造更优条件,降低治疗相关毒性的同时,保留更多生理功能,提升生活质量。对于病例二这类高龄患者,临床决策不仅要关注肿瘤学指标,还要进行全面的老年综合评估。治疗目标首先应是安全性和耐受性,其次是疗效。这种基于患者生理年龄、体能状况和个体偏好进行精准分层治疗的模式,正是MDT的精髓。

福建医科大学附属第一医院:

在没有重要器官包绕的情况下,积极的外科干预或许能为病例一的患者提供更好的局部控制机会。对于许多因高龄或合并症而无法耐受传统铂类/紫杉类化疗的患者,病例二所展示的靶向联合免疫方案提供了一个真实临床范例。这种疗效较好且毒性较低的组合策略,正逐渐成为特殊人群的重要治疗选择。

中国医学科学院肿瘤医院:

病例一的患者因术后身体状况脆弱,无法耐受及时的根治性治疗,MDT基于患者耐受性进行评估,故而选择全身治疗方案。病例二则针对拒绝常规治疗的高龄患者,创新使用西妥昔单抗联合方案,成功兼顾疗效与生活质量。这两个病例从不同维度展现了MDT在复杂临床决策中的关键作用,其核心都是为了实现患者的最大化获益。

河南省肿瘤医院MDT团队

病例分享:一例复发上颌窦癌病例分享 孙学明教授

患者,59岁,男性。

2024-1,患者因“左侧上颌窦肿物”于当地医院就诊,活检病理证实为鳞状细胞癌。

2024-1-30,患者于外院接受左侧上颌骨扩大切除术联合左颈淋巴结清扫术。术后病理提示,左侧上颌骨鳞癌Ⅱ级。左颈淋巴结可见癌转移(1/2),PD-L1 CPS为10。

术后至2024-4,患者接受了顺铂、帕博利珠单抗联合安罗替尼的方案治疗4个周期。治疗结束后不久复查即发现硬腭、双侧上颌窦及双颈多发淋巴结复发转移。

2024-4,患者于外院接受了右侧颈部淋巴结清扫术。二次术后,继续接受原方案治疗2周期,后又加用西妥昔单抗形成四药联合方案治疗2周期。

2024-8,患者因“右侧面部疼痛加重”,转诊至河南省肿瘤医院。入院时MRI检查显示,肿瘤广泛侵犯双侧鼻腔、上颌窦、右侧眶底、翼腭窝及鼻咽,分期为T4bN1M0 Ⅳb期。经MDT会诊,患者拒绝诱导化疗,强烈要求直接放化疗并尽力保全视力。

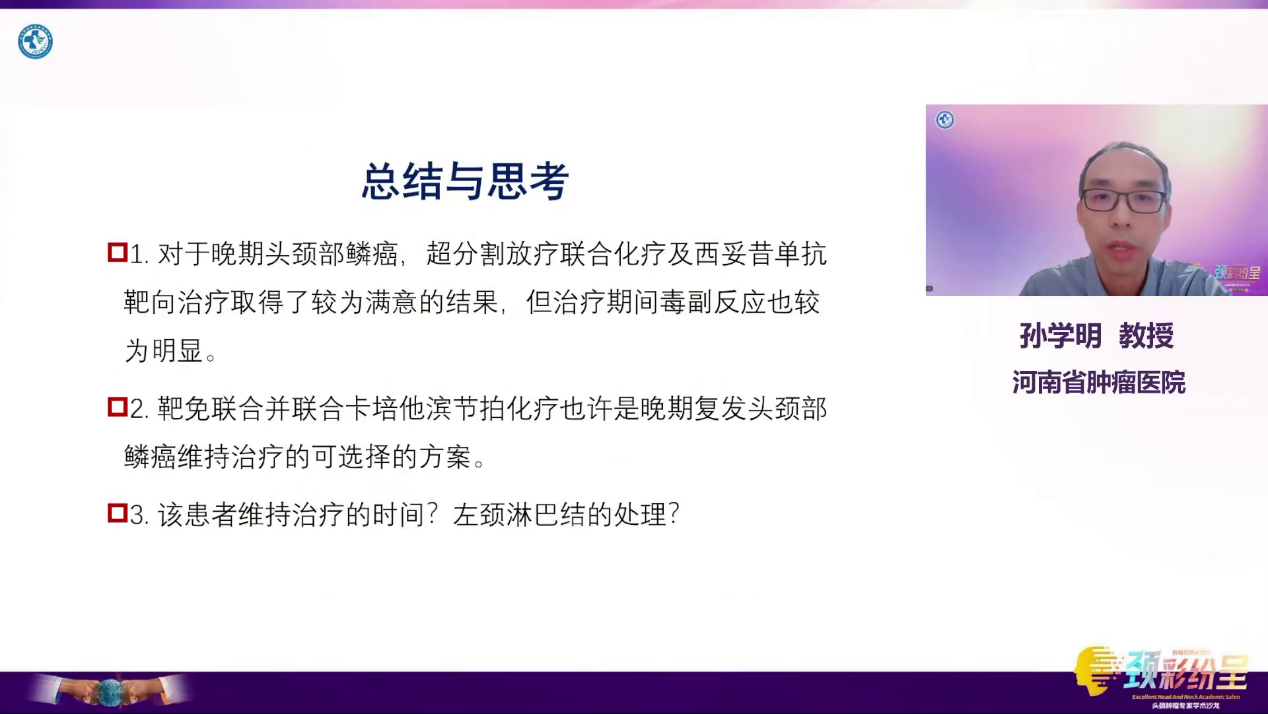

2024-8-22,采用超分割放疗模式(PTV 63Gy/42f),同步联合紫杉醇、顺铂化疗及西妥昔单抗靶向治疗。治疗期间,患者突发亚急性脑梗,经神经内科处理好转后,完成全部放疗疗程。

放疗结束后,予以西妥昔单抗、特瑞普利单抗联合卡培他滨节拍化疗的三药维持治疗方案。随访至今,患者原发灶持续缩小,疗效显著,左颈一处淋巴结持续处于疾病稳定(SD)状态。

大咖论道-病例讨论:

福建医科大学附属第一医院:

该病例在外院的初次手术,短时间内出现复发,提示“肿瘤残留”。因此,首次治疗的规范性至关重要,在手术前可先通过功能影像学检查,评估淋巴结的生物活性:若无活性则可避免手术创伤;若有活性则应果断切除。在维持治疗方面,免疫治疗可争取维持两年,而卡培他滨因长期应用存在累积毒性,则应在半年至一年内停用

中国医学科学院肿瘤医院:

鉴于患者对含铂双药化疗联合西妥昔单抗的同步治疗反应良好,维持阶段可考虑继续沿用该方案,如采用西妥昔单抗联合卡培他滨。同时,由于前期治疗中免疫治疗疗效不佳,应谨慎考虑是否继续使用免疫治疗。对于持续稳定的淋巴结,应通过PET-CT或穿刺活检明确其性质,若证实为活性残留,则应行颈部清扫术。

河南省肿瘤医院:

该患者在经历多次不规范治疗后已无标准指南可循,目前的姑息治疗目标是控制症状并缩小肿瘤。对于头颈鳞癌体积较大的转移淋巴结,单纯放化疗的效果常不尽人意,“能清则清”的手术策略往往能带来更好的局部控制。后续治疗方案将基于PET-CT检查,倾向予以外科手段干预持续稳定的左颈淋巴结。

福建医科大学附属第一医院MDT团队

病例分享:一例口腔鳞状细胞癌侵犯颈动脉的诊疗思考 李军教授

患者,58岁,男性。

2020-7,患者因左舌口底恶性肿瘤,于当地医院行扩大切除术及左颈功能性淋巴结清扫术。术后病理为中分化鳞癌,左颈二区可见3枚淋巴结转移。

术后至2020-10,患者接受紫杉醇联合顺铂的辅助化疗,并随后完成了局部区域的辅助放疗(PTV-1 60Gy/30f,PTV-2 56Gy/30f)。

2023-2,患者复查发现右侧(对侧)颈部出现肿物,穿刺活检证实为转移性鳞癌。

2023-2至2024-4,患者在当地医院接受了多线治疗,包括6个周期的顺铂联合5-氟尿嘧啶化疗,并联合13个周期的西妥昔单抗治疗,期间还接受了颈部的局部放疗,均未能有效控制颈部转移灶。

2024-4,患者因“右颈部转移灶持续存在且控制不佳”,就诊于福建医科大学附属第一医院。入院查体及影像学检查均证实,右颈二、三区存在巨大、固定、与皮肤粘连的转移淋巴结,并已紧密包绕、侵犯右侧颈总动脉。全身PET-CT检查排除了原发灶复发及远处转移。

诊断为左舌口底恶性肿瘤综合治疗后(pT4N2bM0),右颈继发淋巴结转移侵犯颈动脉。患者拒绝进一步的全身治疗,经MDT讨论,手术成为唯一可能挽救生命的机会。

临床团队为患者进行了详尽的术前评估,包括颈部CTA、脑动脉造影及球囊闭塞试验,结果显示患者颅内侧支循环代偿良好。在脑血氧饱和度实时监测下,成功为患者实施了右颈淋巴结清扫术+颈总动脉切除+大隐静脉移植血管重建术,将肿瘤完整切除(R0切除)。

术后1.5年随访显示,患者无瘤生存,生活质量良好。

大咖论道-病例讨论:

中国医学科学院肿瘤医院:

头颈鳞癌侵犯颈动脉预后极差,该手术的成功为这类患者带来了新的希望。鉴于患者术前对多种方案耐药且复发风险高,可在术后考虑4个周期的紫杉类联合铂类辅助化疗。同时,可考虑对切除的淋巴结标本进行PD-L1等生物标志物检测,为后续是否联合免疫治疗提供依据。

河南省肿瘤医院:

该病例的治疗成功是综合性医院多学科实力和协作精神的完美体现,有望打破许多外科医生对“放疗后区域不宜手术”的传统顾虑。该患者无瘤生存达18个月,已不宜启动辅助治疗,可密切随访观察。倘若未来出现复发,再根据具体情况制定治疗方案。

福建医科大学附属第一医院:

选择挑战这一高难度手术,是基于对患者生物学行为的综合判断:患者年纪较轻、对侧转移间隔时间长、孤立转移且无远处扩散,提示疾病进程相对惰性,从而为根治性局部治疗提供理论基础。这一病例的治疗成功提示,手术决策并非单纯依赖影像,而是需要对患者整体情况的全面个体化评估。

大会总结

会议尾声,杨晟教授、吴慧教授与林李嵩教授共同对本次大会进行总结。三位主席一致认为,本次会议分享的病例与讨论精彩纷呈,兼具深度与广度。无论是从新辅助治疗带来的优异疗效与耐受性挑战,到挽救性治疗中对局部治疗的探索,再到对“手术禁区”的勇敢突破,所有讨论都指向一个共同的焦点——在治疗手段日益丰富的今天,临床决策的复杂性早已不同往日,MDT模式不仅是多学科内容的简单叠加,更是对患者治疗全程精准决策的保证。期待未来有更多MDT团队交流机会,共同推进头颈肿瘤诊治水平迈向新的台阶。

排版编辑:肿瘤资讯-TJ

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号