2025年7月15日,“急性白血病精准诊疗科研交流会(天津站)”在中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)团泊院区成功举办。本次会议聚焦于急性髓系白血病(AML)的精准诊疗方向,汇聚中外血液肿瘤领域顶尖专家,共同探讨该领域内的最新研究进展、中国科研成果以及数据转化发表。会议由中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)姜尔烈教授担任大会主席,邀请了来自加州大学洛杉矶分校医学中心的Robert Peter Gale教授,以及来自中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)的李瑞鑫博士和张潇予教授带来精彩的主题报告。中外专家之间的深入交流和讨论,无疑为精准把握科研成果的创新性、科学性与规范性提供思路和方法,加速科研数据发表和临床实践转化。【肿瘤资讯】现将相关内容进行整理,详情如下。

会议伊始,中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)姜尔烈教授在开幕致辞中对远道而来的国际著名血液学专家Robert Peter Gale教授表示诚挚欢迎,并对与会专家学者的到来致以衷心感谢。本次会议旨在通过深入的学术交流,融合全球视野与本土实践,助力于AML精准诊疗策略的进步。

学术盛宴:前沿分享,启迪智慧

国际视角:破解临床科研发表的关键密码

加州大学洛杉矶分校医学中心Robert Peter Gale教授以“How to Get Your Clinical Research Article Published in a Good Journal”为题,分享了临床科研论文发表的核心要点。作为在国际顶尖医学期刊拥有数十年编辑经验的资深主编,Gale教授指出,“好期刊”并非仅由影响因子定义,文章的科学性与临床价值更为关键——“影响因子衡量期刊,而H指数(H-index)反映研究者的真实水平”。

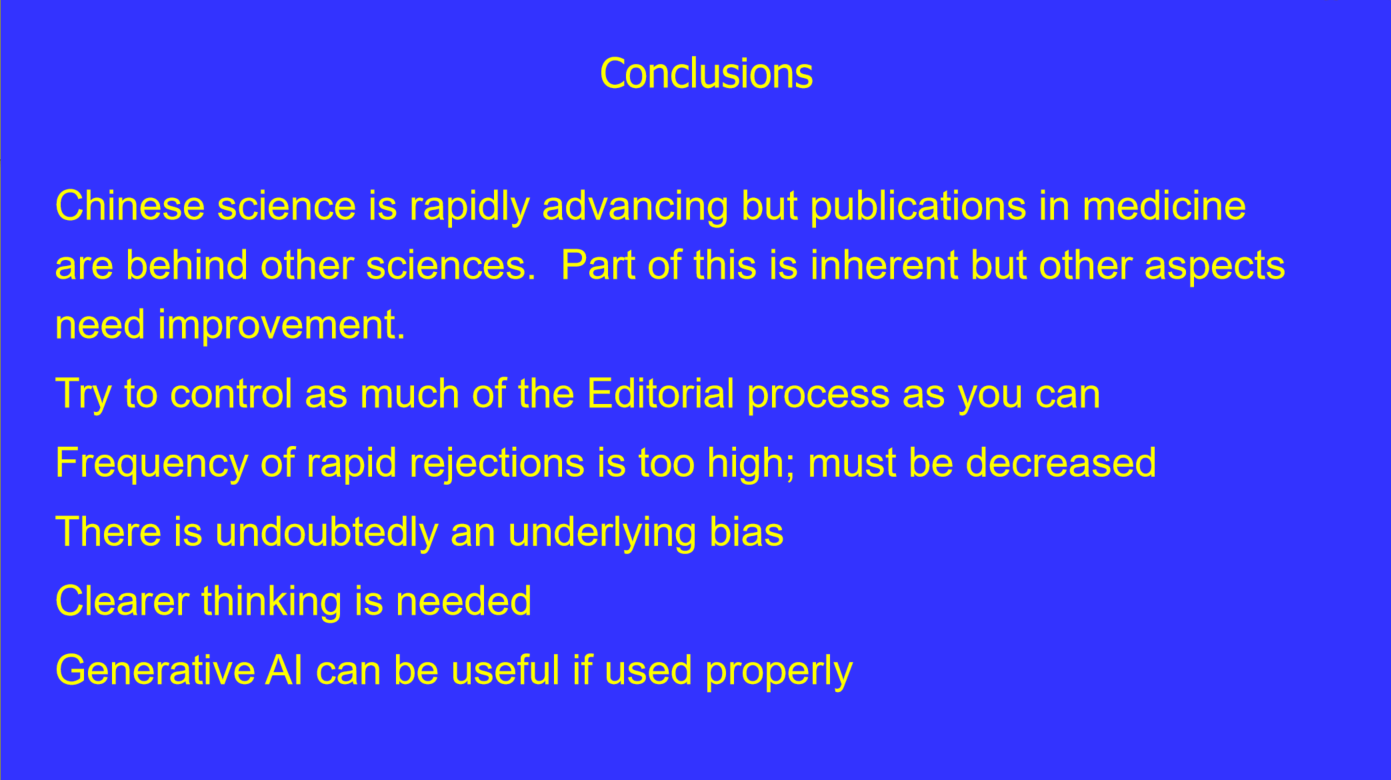

Gale教授肯定了中国科研的快速发展:“中国在工程、自然科学等领域已位居全球前列,但临床研究仍落后于其他学科,这与医学研究的复杂性密切相关——我们不仅需要智慧,更需要协调医生、患者、护理等多环节。”

针对论文常被“快速拒稿”的问题,Gale教授强调,除了增强文章与投稿期刊的相关性之外,同时要注意标题需“抓人眼球”,例如“新方案”比“结果分析”更具吸引力。此外,投稿信(cover letter)应明确研究价值并推荐合适的审稿人,研究摘要需聚焦核心发现而非冗余背景。

“写作是思维的镜子,模糊的文字反映模糊的思考。”他建议研究者在实验开始前就起草论文框架,统计方案需预先设计而非事后补充,同时避免冗余表达——“好文章要像钟表,读者只想知道时间,而非机械原理”。此外,他提醒谨慎使用生成式AI:“2024年约40%的中国生物医学摘要可能经AI处理,但需注意其可能产生事实错误,且必须在文章中明确标注。”

本土实践:三重突变AML的早期靶向与基因组指导治疗

约6%~7%的AML患者同时存在FLT3-ITD、NPM1和DNMT3A突变,对于这部分患者,异基因造血干细胞移植(allo-HSCT)可能改善其预后。对此,中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)李瑞鑫博士分享了其团队开展的三重突变AML相关的研究探索。首先,通过回顾性分析多中心数据,探索了三重突变AML患者的个体化治疗策略,重点关注移植时机的优化和诱导方案的选择。研究发现,早期达到复合完全缓解(CRc)且微小残留病灶(MRD)阴性的患者接受allo-HSCT后,2年总生存(OS)率显著提高。此外,FLT3-ITD和NPM1的MRD状态对预后具有重要预测价值。在移植预处理方案优化方面,团队通过无监督聚类分析,尝试根据患者的细胞遗传学和分子生物学特征选择合适的预处理方案,以改善移植后预后。这一研究为AML患者的精准分型和治疗提供了新思路。

针对李瑞鑫博士的分享,Robert Peter Gale教授给予了建设性评价。他肯定了三重突变AML亚群研究的临床意义,认为这类高危患者的治疗优化是临床亟待解决的问题,但也指出了研究设计中需注意的关键点:

1)终点选择:建议优先采用“累积复发率”作为核心终点,而非生存率。因为移植后的生存受复发、移植物抗宿主病、感染等多重因素影响,单一的生存率难以精准反映治疗方案对白血病本身的控制效果;

2)非随机研究的局限性:目前研究中患者接受不同治疗方案并非随机分配,可能存在选择偏倚(如年轻患者更易接受移植),需通过更严格的统计方法(如倾向性评分匹配)控制混杂因素,同时在讨论中明确说明局限性;

3)验证队列的重要性:基因组聚类指导预处理方案的研究需要更大样本量的外部验证队列,且需通过一致性统计量(concordance statistic)证明新模型优于现有风险分层标准,才能体现其临床价值。

本土实践:高危AML的移植优化策略

中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)张潇予教授围绕高危AML患者造血干细胞移植(HSCT)的优化策略,重点探讨了四项其团队开展的主要研究探索:

一是针对复发/难治性AML患者,其研究团队提出改良的马法兰-克拉屈滨-白消安-环磷酰胺(MCBC)预处理方案;

二是针对携带特殊融合基因(如NUP98::NSD1)的高危AML患者,探索化疗联合靶向药物后早期移植的可行性;

三是针对诱导化疗失败的高危AML患者,探索化疗导致的骨髓抑制后早期allo-HSCT的策略;

四是对于低/中危AML患者的自体造血干细胞移植(ASCT),研究评估了改良的MCBA预处理方案的有效性。张潇予教授表示,这些研究旨在解决临床实践中未被满足的需求,例如复发难治患者的治疗困境、高危患者的移植时机选择等,但研究设计仍需进一步完善。

Robert Peter Gale教授对张潇予教授团队的临床探索表示认可,并强调“好的临床研究始于清晰的假设”。他指出每项研究首先需明确科学假设(如“新预处理方案优于传统方案”),并设计能验证该假设的实验方案。许多研究因疾病罕见性或患者依从性等问题难以实施,因此“决定不做什么”(避免无效研究)比“决定做什么”更重要。随后,针对当前AML移植策略,Gale教授提出3个挑战性观点:

1) 首次缓解期是否需移植:部分患者通过化疗已获得缓解,移植可能带来不必要的死亡或GVHD风险,建议等待复发后再干预;

2)复发后是否需再诱导化疗:无数据证明复发后必须诱导至二次缓解,需考虑再诱导的风险(如感染、器官损伤),对所有复发患者强行诱导缓解并无依据;

3)高危患者是否需诱导化疗:若确诊时已决定移植,诱导化疗可能无额外获益,反而增加毒性。建议可开展随机对照试验,比较“立即移植”与“诱导化疗后移植”的效果——中国有足够病例资源开展此类研究,结果无论优劣都具高价值,甚至可发表于顶级期刊。

巅峰对话:聚焦研究痛点,碰撞思维火花

在中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)何祎教授的主持下,与会专家围绕AML临床研究投稿的多个热点问题展开了热烈讨论。

问题一:若一项前瞻性临床研究的主结论为两组预处理方案的非劣效性比较,次结论为合并队列的长期生存影响因素分析,是否应将两者合并为一篇文章发表?

Robert Peter Gale教授:此类研究的核心问题在于证据等级。单臂研究或历史对照分析的结论难以被高水平期刊接受,因为过去50年的经验表明,不同预处理方案的优劣只能通过大规模随机对照试验验证。若缺乏随机对照数据,无论主次结论如何组合,其科学价值均有限。建议研究者优先考虑设计能够明确回答临床问题的随机试验,而非纠结于发表形式。

问题二:投稿高质量期刊时,若审稿编辑认为文章不适合同行评审并建议转投其他期刊,研究者应如何决策?

Robert Peter Gale教授:关键在于研究者对自身工作的客观评估。若确信研究具有高价值,可继续尝试同行评审;若质量一般,转投其他期刊可节省流程。需要提醒的是,期刊出版社的转投建议更多出于商业考量(保留稿件在其体系内)。若文章经评审后被拒,需仔细分析审稿意见:若意见可回应(如补充数据),可修改后重投;若因样本量不足等无法解决的问题被拒,则需调整投稿目标。建议投稿前请同行评估,避免因主观高估研究价值而反复拒稿。

问题三:设计包含2~3种药物的联合方案(如免疫调节剂+现有方案)时,是否必须设置对照组?是否需证实多药联合优于两联或单药?

Robert Peter Gale教授:必须以科学假设为起点(如“新方案优于标准方案”),并通过随机对照试验验证。仅通过小样本量的单臂研究无法证明方案优劣,因缺乏对照是无法排除偏倚的。若无法开展随机对照试验,研究难以回答核心问题,建议优先选择可明确验证假设的研究设计。

问题四:非英语母语者撰写临床研究文章时,有哪些实用的英文写作建议?

Robert Peter Gale教授:首先,确保思路清晰,用母语(如中文)清晰撰写核心内容,再转化为英文。其次,避免依赖生成式 AI(可能产生事实错误),最好请英语母语的同行审阅——他们能理解研究背景,比AI更易发现逻辑漏洞。此外,也可主动联系领域内国际专家,礼貌请求其评估稿件,多数学者乐于提供帮助。最后,参考《The Elements of Style》等写作指南,遵循“用短词、删冗余、优先主动语态”等原则。

问题五:已发表含56例样本量的单臂研究,新增120例患者数据及历史对照分析数据,应单独发表还是合并发表?能否发表于高质量期刊?

Robert Peter Gale教授:历史对照分析的说服力极弱,以淋巴瘤为例,无数单臂研究声称其干预方案优于CHOP,但随机对照试验均未证实该论点。若仅为不同化疗方案的比较,缺乏随机化则难以被优质期刊接受。若干预方案为突破性技术(如CRISPR基因编辑、新型CAR-T),小样本单臂研究或有发表价值。建议先明确研究目的:发表并非最终目标,解答科学问题更重要。多数已发表的临床研究存在缺陷,不必追求所有数据都发表。

问题六:单臂研究中,高危成人急性白血病患者在ASCT后加用CD19 CAR-T,能否用历史对照数据(仅接受ASCT的患者)证明其疗效?

Robert Peter Gale教授:CAR-T细胞疗法目前多用于复发患者,且其疗效已被大型研究证实。对于初治高危患者,若65%未复发,给所有患者使用CAR-T属于过度治疗——无需为35%的复发风险让65%的治愈者承受CAR-T的风险和成本。单臂研究+历史对照无法证实新增治疗的价值,因无法排除混杂因素。建议聚焦复发患者或MRD阳性患者的CAR-T应用,此类研究更具临床意义。

总结展望:精准之路再进阶,国际协作共前行

随着会议的圆满落幕,参会专家们带着满满的收获与启迪踏上了新的征程。本次“急性白血病精准诊疗科研交流会(天津站)”不仅为国内外专家提供了一个高水平的学术交流平台,更为推动AML精准诊疗领域的科研进步和临床实践发展注入了新的动力。我们相信,在全体同仁的共同努力下,AML的精准诊疗之路将越走越宽广,为更多患者带来生命的希望与光明。

排版编辑:肿瘤资讯-王俊澔

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号