2025年中国临床肿瘤学年度进展研讨会(BOC)暨 Best of ASCO 2025 China(BOA)于7月4~5日在南京召开。会上,来自中山大学附属第六医院的张剑威教授代表肠癌专家组做了“2024中国临床肿瘤学年度研究进展——肠癌”的主题报告,系统盘点了2024年度中国学者在结直肠癌领域取得的突破性研究进展。报告全面梳理了从基础转化到临床的最新成果,尤其凸显了新辅助治疗模式的革命性创新与器官保留理念的深入人心,展现了中国临床研究力量在全球舞台上的强劲势头。

本次盘点的研究成果,筛选自2024年度中国学者发表的5400余篇肠癌相关文献,绝大多数来自中国顶尖的医疗与科研机构,如中山大学、上海交通大学、四川大学、北京大学等。中国学者不仅在数量上贡献卓著,更在高质量、可能改变临床实践的研究中扮演了重要角色。

基础与转化研究:从微观揭示新机制

在基础与转化研究领域,中国学者正从更深的层面揭示结直肠癌的发生发展与治疗响应机制。

肠道菌群与免疫治疗: 中山大学附属第一医院于君教授团队的研究发现,特定的肠道菌群如具核梭形杆菌及其代谢产物丁酸,能够显著增强MSS型结直肠癌患者对免疫治疗的疗效,为通过调控肠道微生态来优化免疫治疗提供了新思路。

肿瘤微环境的动态监测: 针对MSI-H型肠癌,北京大学生物医学前沿创新中心张泽民教授团队利用单细胞时空分析技术,动态描绘了免疫治疗过程中肿瘤微环境的复杂变化。研究发现,效应性T细胞的丰度与状态是决定疗效的关键,并识别出在治疗后实现“完全缓解”的患者体内,反应性T细胞从耗竭向活跃状态的成功转变。

肝转移的奥秘: 在直肠癌肝转移的研究中,中山大学附属第一医院匡铭教授团队发现,肿瘤组织中“三级淋巴结构”的丰富程度与患者的良好预后密切相关。成纤维细胞来源的CCL9趋化因子被证实是促进该结构形成的关键,这一发现为干预肝转移提供了新的潜在靶点。

外科治疗进展:术式选择与术中化疗

作为结直肠癌治疗的基石,外科领域的研究同样取得了重要进展,重点聚焦于优化手术技术和精准筛选适合特定干预的人群。

右半结肠癌术式选择:由北京协和医院肖毅教授团队主导的随机III期RELARC研究,对比了进展期右半结肠癌的不同手术方式:传统的腹腔镜D2手术与腹腔镜CME(完全系膜切除)手术。结果显示,两种术式在术中及术后并发症、安全性等短期结果上相当,更重要的是,在3年无病生存(DFS)率和总生存(OS)率等远期肿瘤学结局上亦没有显著差异。这项研究为右半结肠癌的手术术式选择提供了高级别的循证医学证据。

术中化疗的应用:由中山大学肿瘤防治中心潘志忠教授团队牵头的一项大型III期IOCCRC研究,探索了高危结直肠癌患者在根治术中进行氟尿嘧啶术中化疗[包括门静脉化疗、腔内(受累肠段)化疗和腹腔化疗]的疗效。研究的总体结果呈阴性,即对于未筛选的人群,术中化疗并未带来生存获益。然而,在亚组分析中,研究人员惊喜地发现,对于术前癌胚抗原(CEA)水平较高的患者,接受术中化疗能够显著改善其DFS和OS。这一发现是精准外科治疗的典范,表明术中化疗并非“普适”疗法,而是可能对特定生物标志物筛选出的高危人群带来切实益处。

新辅助治疗的革命:迈向“无手术”时代

今年进展最为瞩目的领域无疑是局部进展期直肠癌的新辅助治疗,其核心趋势是最大化提高病理完全缓解(pCR)率,从而为患者实现器官功能保留(保肛)提供可能。

pMMR肠癌

短程放疗联合免疫治疗:由华中科技大学同济医学院附属协和医院张涛教授、陶凯雄教授团队领衔的UNION研究,在全球首次通过III期临床试验证实,对于局部进展期直肠癌,“新辅助短程放疗序贯化疗联合免疫”的pCR率(39.8%)显著优于“标准的长程同步放化疗序贯新辅助化疗”(15.3%)。复旦大学附属肿瘤医院章真教授团队的TORCH研究则进一步探索了“短程放疗+化免的全程新辅助治疗(TNT)模式”用于pMMR局部晚期直肠癌的疗效,完全缓解(CR)率高达50%以上,为更多患者带来了免于手术的希望。

长程放疗联合免疫治疗:中山大学肿瘤防治中心徐瑞华教授团队发表于Cancer Cell的研究、首都医科大学附属北京友谊医院张忠涛教授团队的NECTAR研究同样证实,在标准的长程放化疗基础上,同步联合免疫治疗能提升pCR率,进一步巩固了免疫疗法在新辅助治疗中的重要地位。

结肠癌新辅助化疗: 针对以往较少采用新辅助治疗的结肠癌,中山大学附属第六医院邓艳红教授团队的OPTICAL研究表明,术前化疗并未显示出显著的DFS益处,但可以有效降低病理分期。

直肠癌新辅助化疗远期生存:中山大学附属第六医院邓艳红教授团队的FOWARC研究将II~III期直肠癌患者随机分成3组:氟尿嘧啶+放疗、mFOLFOX6和mFOLFOX6+放疗,随后接受手术和辅助化疗。10年随访结果显示:mFOLFOX6新辅助化疗联合或不联合放疗与氟尿嘧啶同步放疗之间的长期生存结果差异无统计学意义,提示mFOLFOX6新辅助化疗可被视为局部晚期直肠癌的一种治疗选择。此外,达到pCR的患者,10年DFS和OS率更高,局部复发率更低,提示pCR是关键预后因素。

dMMR结肠癌

新辅助免疫联合靶向:中山大学肿瘤防治中心丁培荣教授团队的NEOCAP研究表明,PD-1单抗联合抗血管生成新辅助治疗在MSI-H/dMMR局部进展期结直肠癌中具有优异的疗效。该研究提示:对于MSI-H/dMMR结肠癌,如果免疫治疗特别有效,也可以与直肠癌一样采取器官保留策略。

晚期与转移性疾病治疗:探索联合用药新策略

对于晚期转移性结直肠癌,中国学者聚焦于突破治疗瓶颈,尤其是针对免疫治疗疗效不佳的MSS型患者。

免疫治疗

MSS型肠癌的新希望:中山大学肿瘤防治中心徐瑞华教授团队领衔的CAPBILITY研究,创新性地采用三药联合(西达本胺+PD-1单抗+贝伐珠单抗),将有效率提升至44%,远超传统方案。另一项ASTRUM-015研究则证实,“化疗+贝伐珠单抗+PD-1单抗”的三联方案能显著延长患者的中位PFS,从10.7个月提升至17.2个月。

细胞疗法的崭露头角:吉林大学白求恩第一医院崔久嵬教授团队开展的一项I期研究中,在标准治疗失败后,靶向CD19和CLDN18.2的双靶点CAR-T疗法在晚期患者中展现了高达40%的有效率和73%的疾病控制率,中位OS达到惊人的22.8个月,为末线患者点燃了新的希望。

dMMR肠癌更上层楼:中山大学附属第六医院邓艳红教授开展的PCOX研究,将PD-1单抗联合环氧合酶(COX)抑制剂治疗dMMR转移性肠癌,显示该方案安全有效,客观缓解率(ORR)达73.3%,远高于既往研究中的PD-1单抗单药疗效。转化分析发现,TAPBP可作为免疫治疗疗效预测的生物标志物。

肝转移转化治疗

针对结直肠癌肝转移这一棘手问题,中山大学肿瘤防治中心徐瑞华教授团队的Trice研究,对比了“三药(FOLFOXIRI)化疗+西妥昔单抗”与“两药化疗(FOLFOX)+西妥昔单抗”作为初始无法切除的RAS/BRAF野生型结直肠癌肝转移患者的疗效,结果显示,尽管三药方案实现了更优的深度缓解,但这一优势并未转化为更高的R0切除率或更长的无进展生存期(PFS),且与治疗相关毒性增加相关。基于此,研究建议将西妥昔单抗联合FOLFOX作为RAS/BRAF野生型、初始不可切除肠癌肝转移患者的一线转化治疗方案。

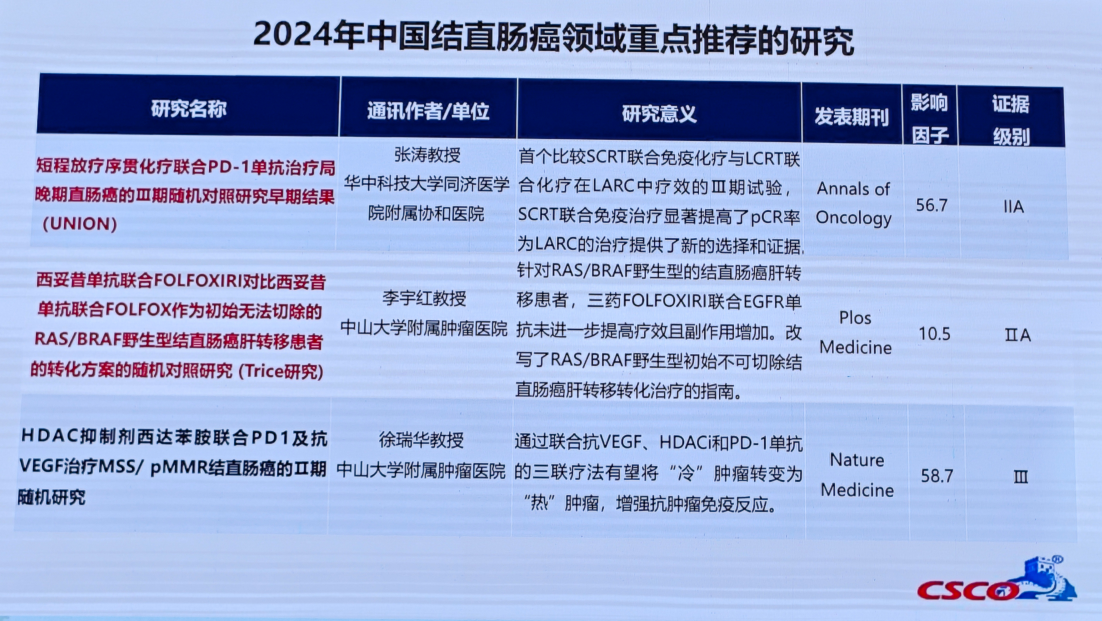

2024年中国结直肠癌领域重点推荐的研究

最后,张剑威教授公布了肠癌专家组评选出的3项潜在改变临床实践的研究:UNION、Trice以及CAPBILITY。

专家点评与未来展望:成就与挑战并存

在报告后的点评环节,与会专家对上述成就给予了高度评价,认为这些由中国学者主导的研究正在切实改变全球的临床实践指南。特别是直肠癌新辅助治疗的进步,标志着治疗理念正从“根治性切除”向“功能性保全”发生深刻转变,这背后是医学对患者生存质量的深切关怀。

然而,专家也敏锐地指出了当前研究存在的“短板”。针对占结直肠癌近半数的RAS或BRAF突变患者,这类人群预后差、治疗棘手,但在今年的报告中却鲜有相关的重大突破性研究。这提示我们,在追赶国际前沿的同时,也应聚焦于这些“难啃的硬骨头”,开展更多源头创新研究。

结语

2024年,中国结直肠癌研究领域硕果累累。从基础机制的深入探索,到临床方案的大胆革新,中国学者正以坚实的步伐,在全球抗癌事业中发出愈发响亮的“中国声音”。我们有理由相信,随着这些研究成果的不断转化与推广,未来将有更多结直肠癌患者从中获益,迎来更长、更高质量的生存。

排版编辑:Linda

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号