骨骼是人体质量最大的器官,承担着机械支撑、内脏保护、造血、矿物质代谢及运动执行等核心生理功能。其同时是继肺、肝之后第三常见的恶性肿瘤转移部位。因此,骨骼健康是我们抗击各种身体损伤、尤其是支持抗肿瘤治疗的基石。

骨转移是恶性肿瘤生物学行为中一个非常普遍的现象,其并非孤立事件,而是肿瘤细胞与骨骼微环境复杂相互作用的结果,严重影响患者的生活质量和生存期。在此背景下,北京积水潭医院刘巍峰教授系统梳理了恶性肿瘤骨转移的危害、发生机制和骨保护策略,强调了对骨转移的预防和治疗在恶性肿瘤全程管理中的重要性。【肿瘤资讯】整理其中精华内容,以飨读者。

北京积水潭医院骨肿瘤科 科主任 党支部书记

主任医师 教授 博士生导师

积水潭骨与软组织肿瘤诊疗研究中心主任

国家骨科医学中心 工作委员会委员

国家重点研发计划 首席科学家

北京市创伤骨科研究所PI

中华医学会骨科分会青委会骨肿瘤学组副组长

北京医学会骨科分会骨肿瘤学组组长

中国医药教育协会骨与软组织肿瘤专委会副主任委员

CACA肉瘤专业委员会智能骨科与精准诊疗学组组长

CACA骨肿瘤与骨转移癌专委会青年学组、数字骨肿瘤学组副组长

CACA肉瘤专业委员会骨盆学组、基础研究及转化学组副组长

CSCO黑色素瘤专家委员会常务委员&青委会副主委

CSCO肉瘤专家委员委员

国家卫健委 儿童恶性实体瘤外科专家委员会委员

国家癌症中心 国家肿瘤质控中心专家委员会委员

《中华骨科杂志》《中华外科杂志》通讯编委

点击观看完整视频

骨转移的流行病学与危害

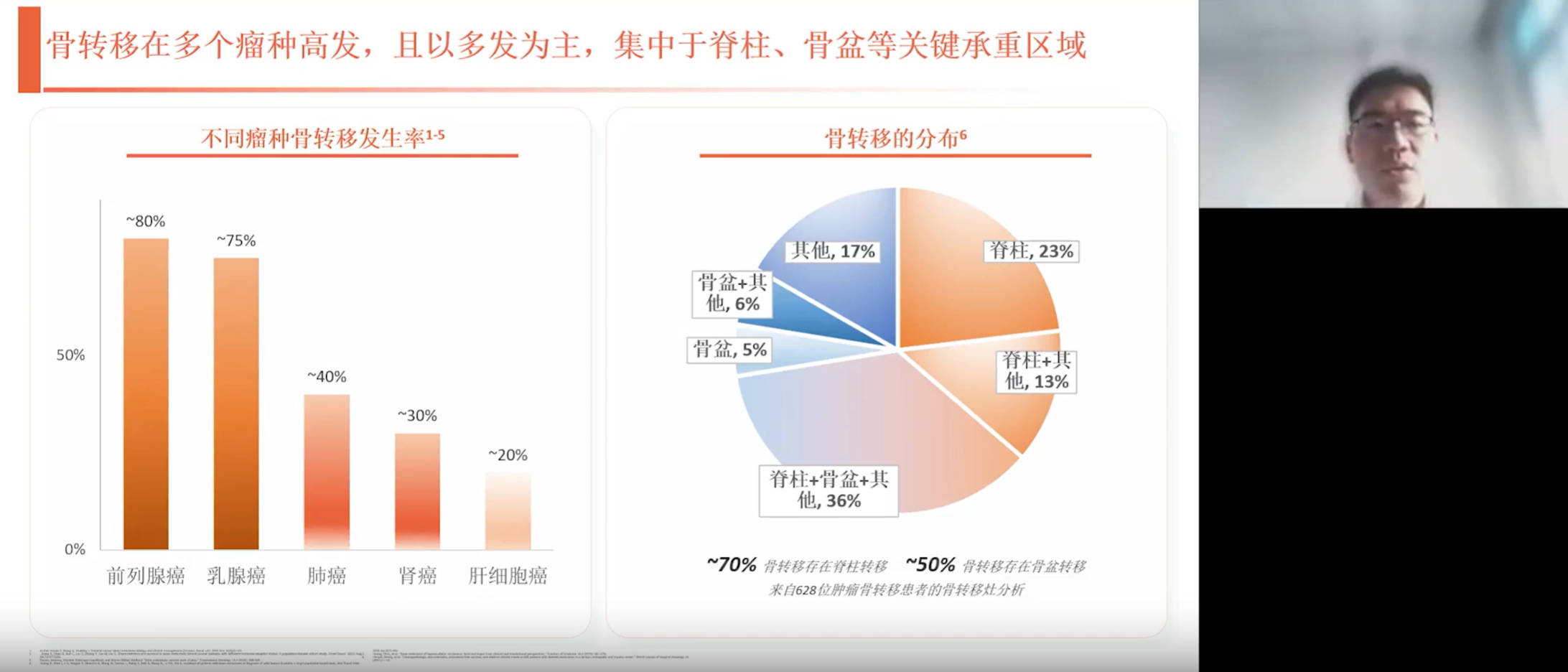

肿瘤骨转移这一临床现象并非现代医学的新发现,其病理痕迹可追溯至数千年前。从古代的骨化石、标本,乃至墓葬考察中,我们都能发现骨转移的迹象。骨骼因其特殊环境,成为了肿瘤转移的“天然沃土”。其原因在于,骨骼不仅提供支撑,更具备着丰富的营养微环境。肿瘤细胞与骨微环境之间的相互作用形成了恶性循环,其利用骨骼特有的转化(turnover)过程,形成瀑布链化的正反馈,加速骨破坏和肿瘤进展。骨转移常表现为多发性病灶,尤其集中于脊柱和骨盆等部位。这是因为这些部位松质骨丰富且血管密集。

各类肿瘤骨转移发生率存在显著差异。下图中列举的数据为部分恶性肿瘤的骨转移发生率,但并不能完全代表真实情况。原因主要包括以下几点:首先,并非所有患者都能在医院被明确诊断为骨转移,部分无症状患者可能未就医;第二,即使就医,也未必会被登记,或在肿瘤专科就诊;第三,我国的肿瘤登记制度尚不够完善。因此,当前认知的骨转移流行病学态势或较实际更为严峻。

骨转移主要发生在脊柱、骨盆及四肢长骨近端。最主要的并发症是病理性骨折和脊髓压迫,这在门诊中很常见,有的患者因为脊柱破坏导致瘫痪、大小便失禁,或者因为长骨骨折卧床不起。这些并发症严重地困扰了患者和患者的家庭,因此避免这类并发症发生尤为重要。

脊髓压迫往往是因为硬膜外或硬膜内肿块在有限的椎管空间当中,对硬膜囊或神经根产生了压迫,导致神经功能失活。长时间压迫还会导致一些不可逆损伤,比如截瘫或四肢瘫。此外,脊髓压迫还会间接性地导致患者的生活功能障碍,因长期卧床而出现褥疮、肺炎、泌尿系感染等等症状,间接导致患者的生存期大大缩短。

肿瘤骨转移除了导致骨骼结构受损之外,还会出现很多其他症状,比如高钙血症、疼痛、麻木、僵硬等。严重时还会出现休克、严重创伤、肝脾破裂、骨筋膜室综合征等。神经系统并发症不仅限于截瘫,还可能导致其他神经功能损伤,包括邻近脏器损伤等。

当今肿瘤治疗效果越来越好,患者生存期越来越长,导致发生骨转移的几率也上升,骨骼健康管理由此成为肿瘤全程治疗的关键环节。骨转移及其并发症导致患者死亡风险增加,故预防骨转移、延缓SRE发生兼具重大临床价值与社会经济学意义。国际权威数据表明,与非肿瘤患者相比,肿瘤患者具有更高的骨骼风险,而且与死亡密切相关。

骨转移的病理机制

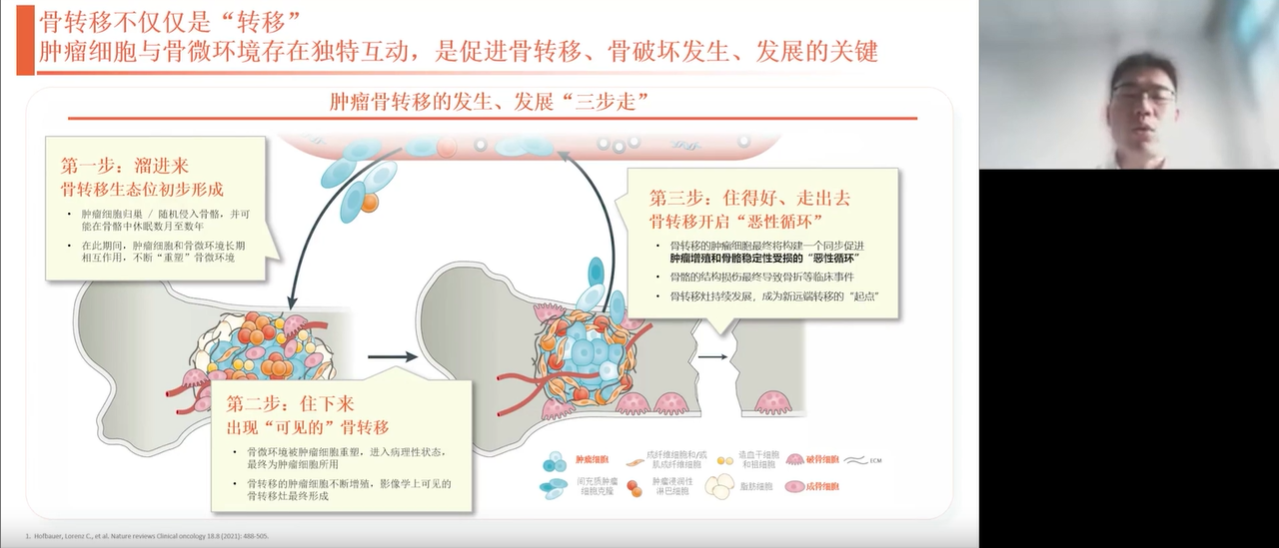

在了解了骨转移的流行病学及其危害之后,我们接下来探讨其转移和骨破坏的具体机制。骨转移并非简单的细胞迁移,而是肿瘤细胞与骨微环境之间一种独特的相互作用,促进骨转移和骨破坏连锁发生。

骨转移的发生发展大致可分为几个关键步骤:首先,原发灶的肿瘤细胞需要具备破坏能力,进入血管并在其中迁移;然后,到达骨骼后能够成功“住下来”,导致骨破坏,形成足够的生存空间;最后,还要能继续破坏局部环境、增殖并建立新的养分供给机制,形成可见的转移灶。不同肿瘤出现骨转移的几率不同,这跟肿瘤本身的生物学行为与局部微环境密切相关。

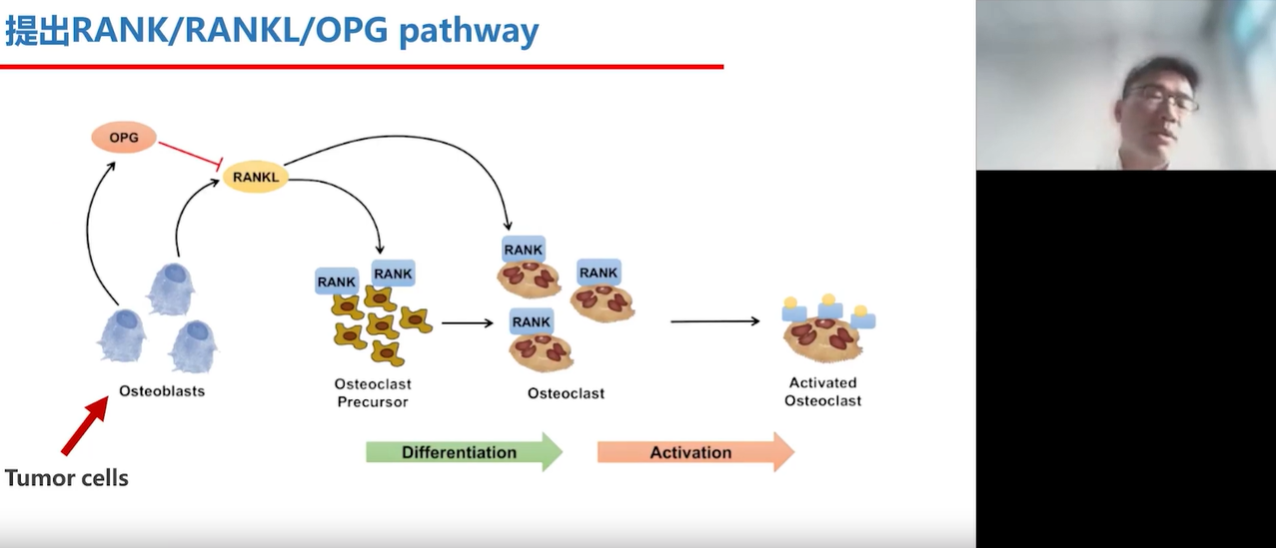

实体瘤骨转移在微观上破坏骨结构为自身创造空间,宏观上则表现为骨小梁破坏、筛孔/虫蚀样改变、长骨骨折或椎体塌陷。这一过程主要通过RANK/RANKL/OPG通路介导。正常情况下,成骨细胞分泌RANKL结合RANK激活破骨细胞前体,促进骨吸收;同时分泌骨保护素(OPG)与之竞争性结合,抑制破骨,维持平衡。然而,肿瘤细胞能分泌大量病理性RANKL,打破这一平衡,导致破骨细胞过度活化和持续溶骨,形成恶性循环。这在乳腺癌、肺癌等溶骨性转移中尤为关键。

前列腺癌导致的成骨性转移虽表现为成骨,其发生发展同样依赖RANKL通路。值得注意的是,成骨性病灶并非结构正常的骨骼,常伴有溶骨成分,是通过骨拟态等机制形成的病理性硬化。这种骨骼结构异常、力学性能差,同样易于骨折。

综上,RANKL恶性循环是驱动各类骨转移中骨破坏和病灶进展的关键因素和“加速器”。该过程一旦被触发,便形成一种自我强化的正反馈机制:RANKL与其受体持续结合,不断驱动病理性的骨重塑,使破坏过程难以中止。

生理状态下,成骨细胞和破骨细胞相互拮抗又对立统一,共同维持骨微环境的平衡,使骨骼保持良好的硬度和弹性。RANK/RANKL/OPG通路在其中发挥重要作用。当OPG不足、病理性的RANKL过多时,需引入外源性OPG,即RANKL抑制剂。地舒单抗作为一款RANKL抑制剂,可以起到良好的骨保护作用。

骨转移的综合管理与骨保护

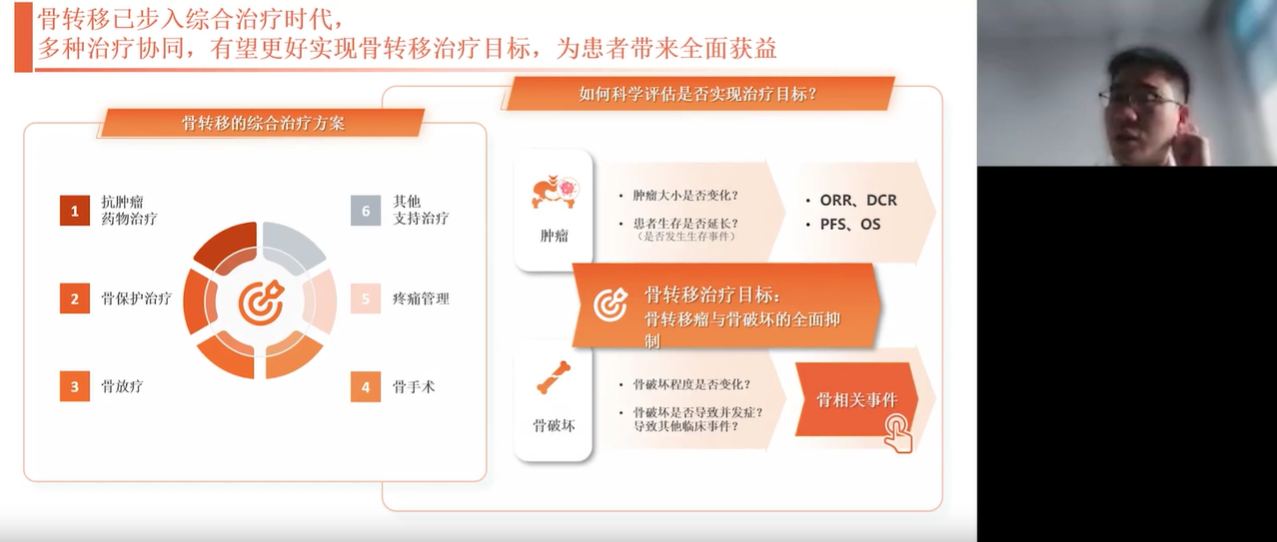

目前,骨转移治疗已进入多学科综合治疗(MDT)时代,各种治疗手段如抗肿瘤治疗、骨保护治疗、放疗、手术等协同进行。MDT模式彻底改变了传统单学科诊疗局限。现在,来自不同学科的专家共同协作,充分考虑各自在骨转移管理中扮演的角色,优化整合治疗方案,最终实现患者生存获益与生活质量的双重提升。

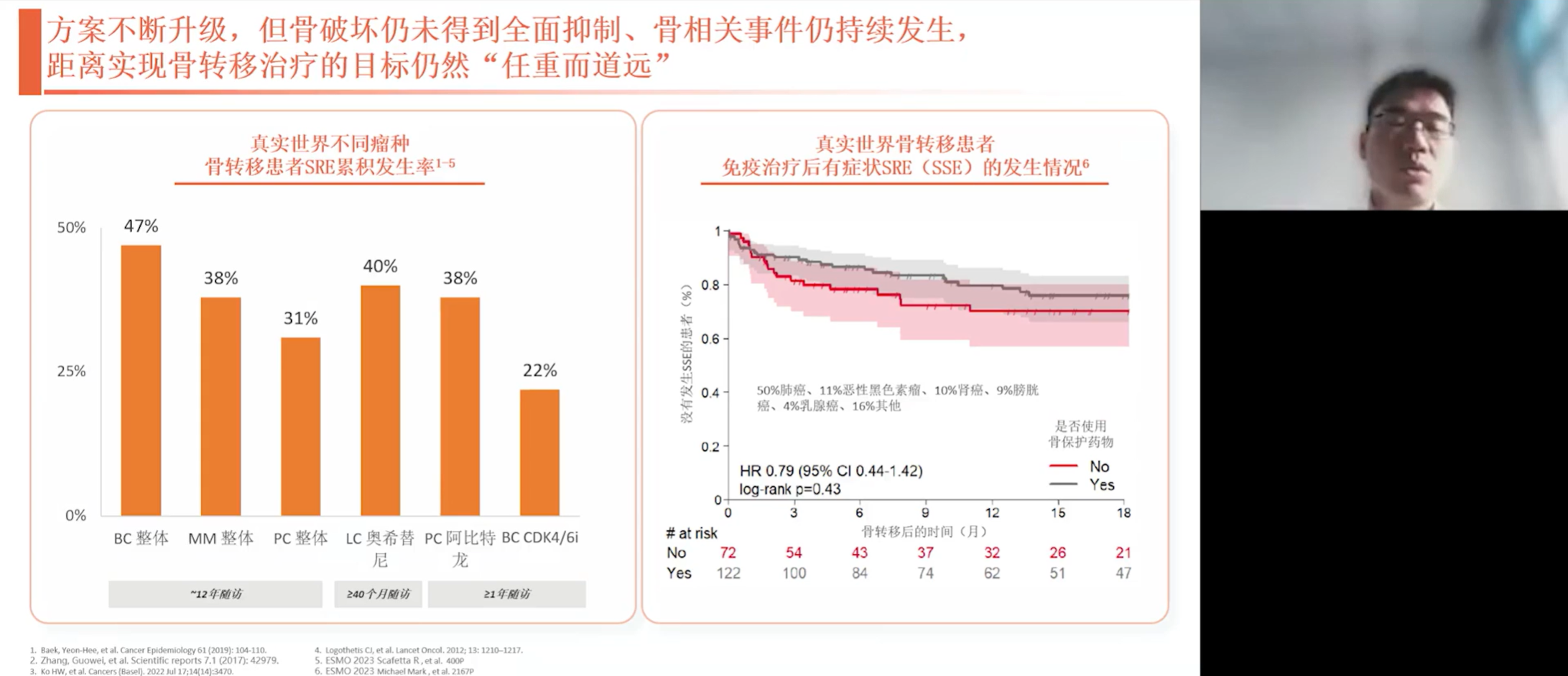

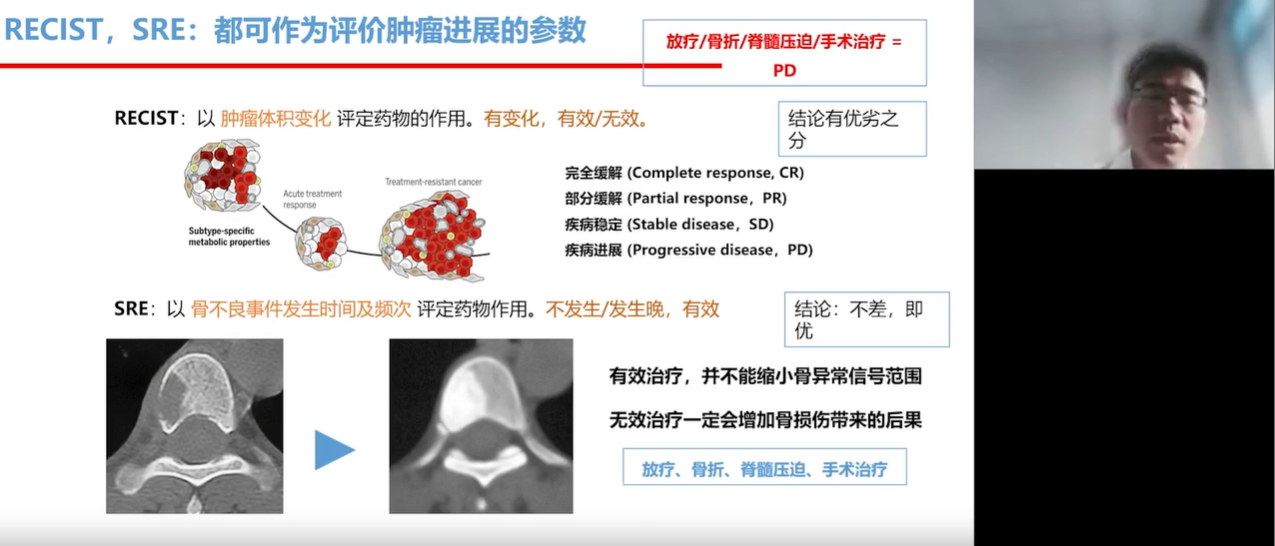

评估骨转移治疗效果时,我们需要关注骨破坏程度的变化,判断其导致的并发症以及是否发生了骨相关事件(SREs)。广义上讲,SREs是骨转移导致的各种问题,而在临床评价中,我们主要关注四个可客观评价的核心SREs:病理性骨折、脊髓压迫、骨放疗以及骨手术。要延迟或降低SREs的发生,关键在于实现对骨破坏的全面抑制。真实世界数据显示,不同瘤种骨转移患者的SREs累积发生率仍然很高,免疫治疗后有症状SREs的发生情况不容忽视。

放疗与手术虽然是重要的干预手段,但它们的采用往往也意味着骨转移并未得到有效控制。当患者需反复接受手术时,表明疾病已进展至需外科手段方能重建结构功能的危重阶段;放疗亦适用于类似情境。对于病理性骨折,解决方案有很多,涉及股骨、胫骨等不同部位。我们可以选择局部刮除、消融、固定、填充,也可以采用整块切除后置换人工关节。这其中的选择,需要我们权衡病人的预期生存时间、手术创伤大小以及患者的功能预期和个人意愿。

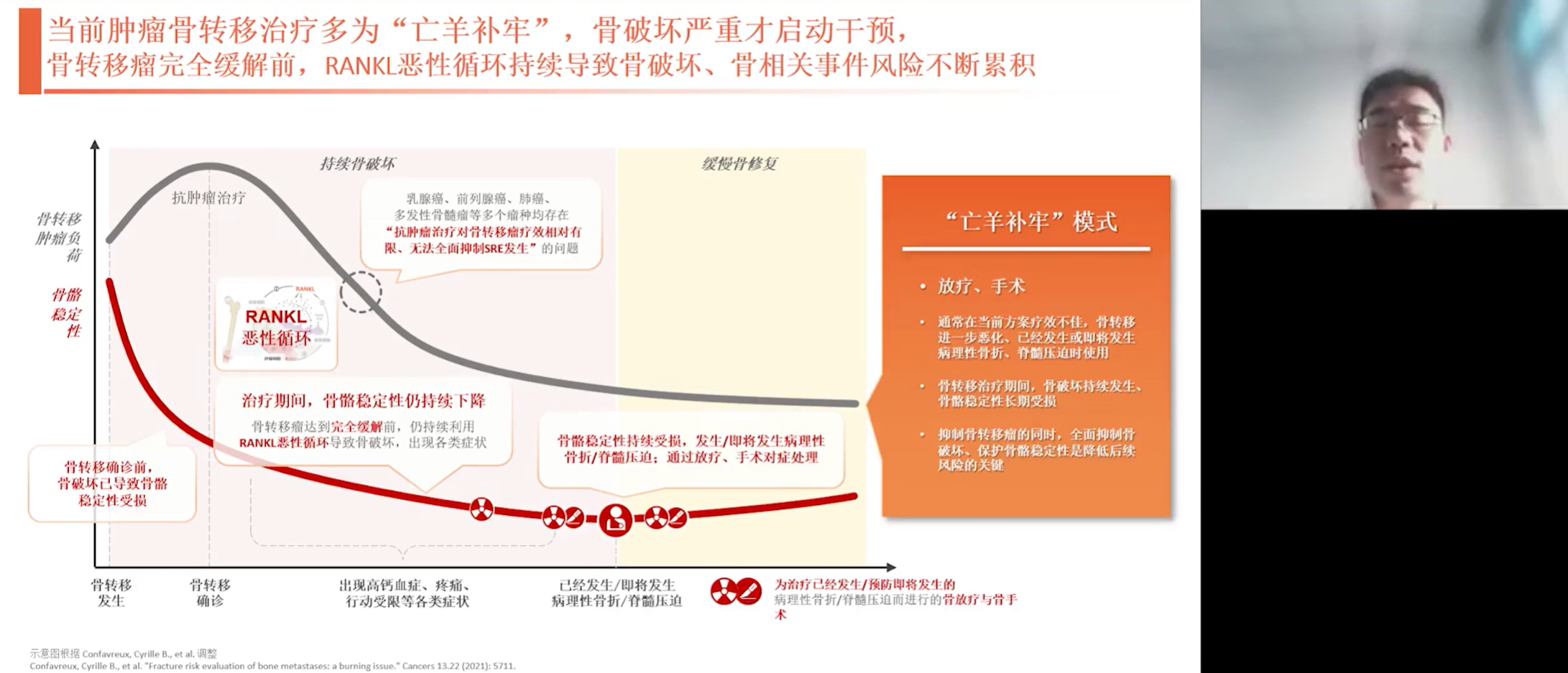

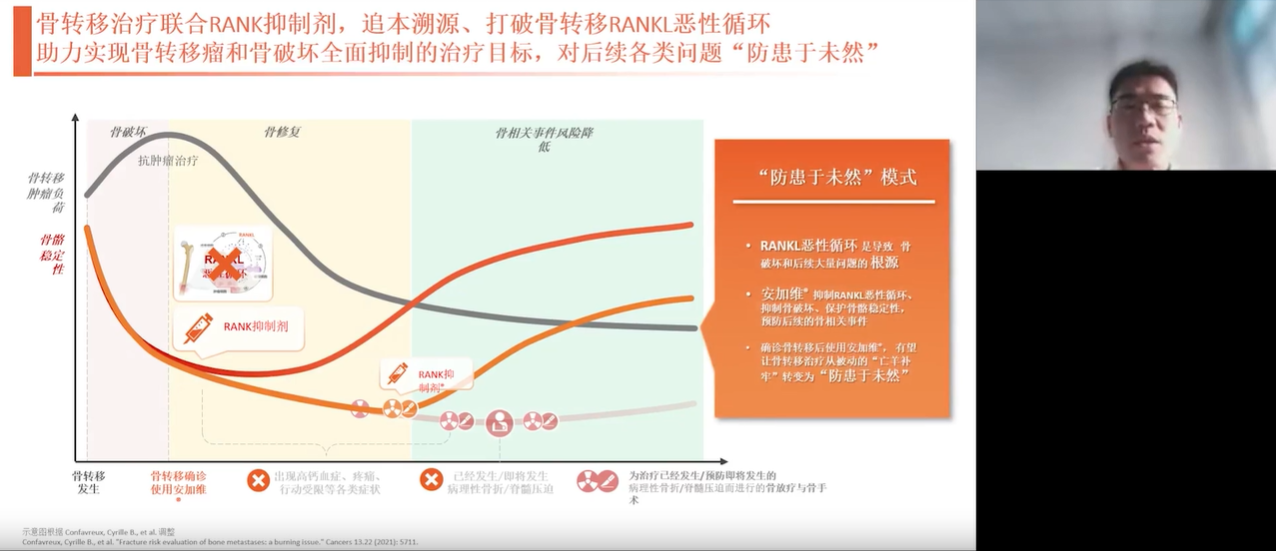

理想状态是在骨转移瘤负荷和骨骼稳定性之间找到一个平衡。我们希望代表骨骼稳定性的这条曲线能够始终上扬,远高于肿瘤负荷那条线。我们可以画几条线来表示这个过程:骨转移瘤的发生、确诊,出现高钙血症、疼痛等困扰,再到明确出现病理性骨折后进行处理。如果在骨转移瘤确诊前,骨破坏就已经导致了骨折或稳定性缺失,那说明 RANKL 恶性循环已经深度参与,骨骼稳定性会持续下降,这条线就很难抬起来,这是我们不希望看到的。

这种通过放疗和手术在问题不断出现时去应对的“亡羊补牢”模式,往往很难赶上骨转移持续破坏的速度。其实我们可以做得更好——把干预措施前置。回顾RANKL 机制,关键如何去打破、介入骨转移恶性循环,实现全链条的抑制。最终目标就是要抑制骨破坏,抑制骨转移瘤的发生发展,从而真正实现骨转移的治疗目标,保护好患者的骨骼健康。

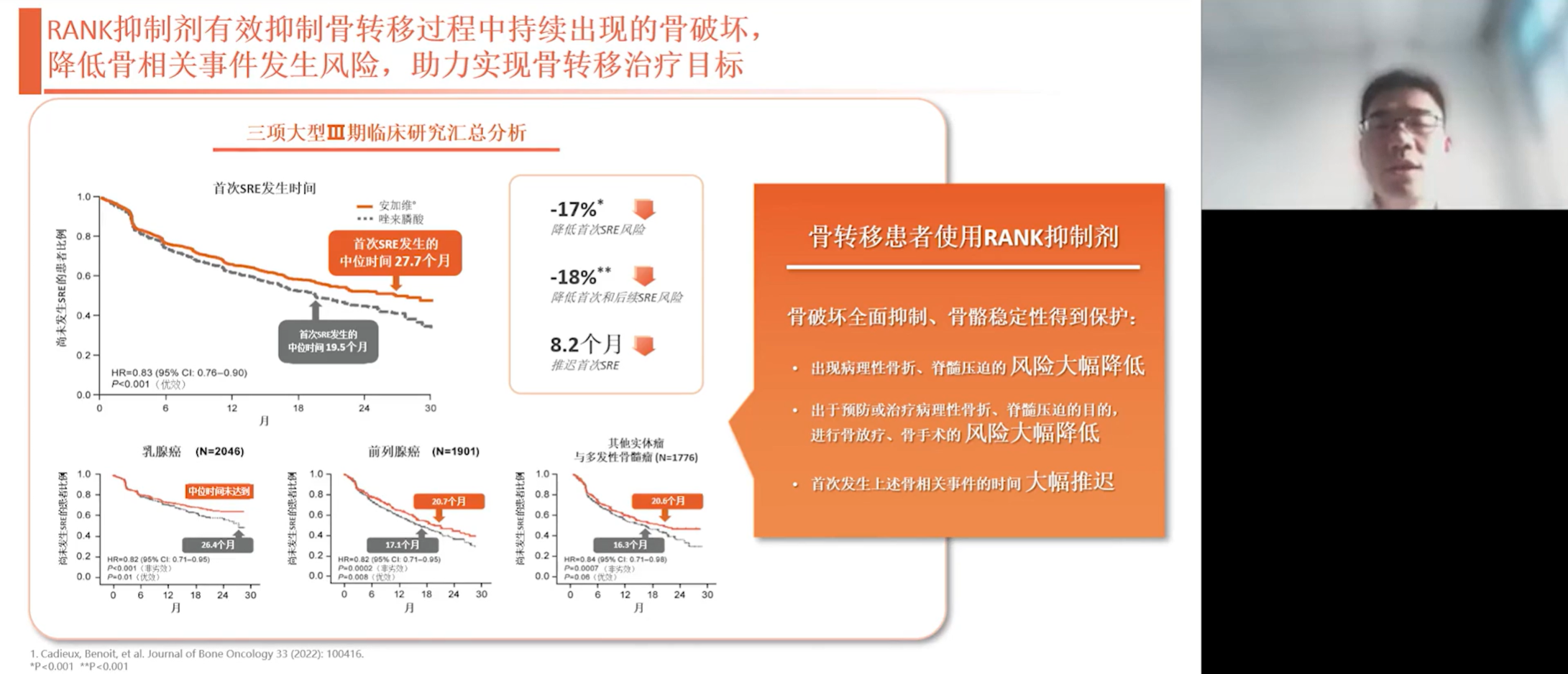

在恶性肿瘤骨转移领域,RANKL 抑制剂地舒单抗在多项全球多中心及国内多中心临床试验中均显示了显著的疗效。临床研究证实,地舒单抗在骨转移持续过程中,能够降低SREs发生风险,助力实现骨转移的治疗目标。

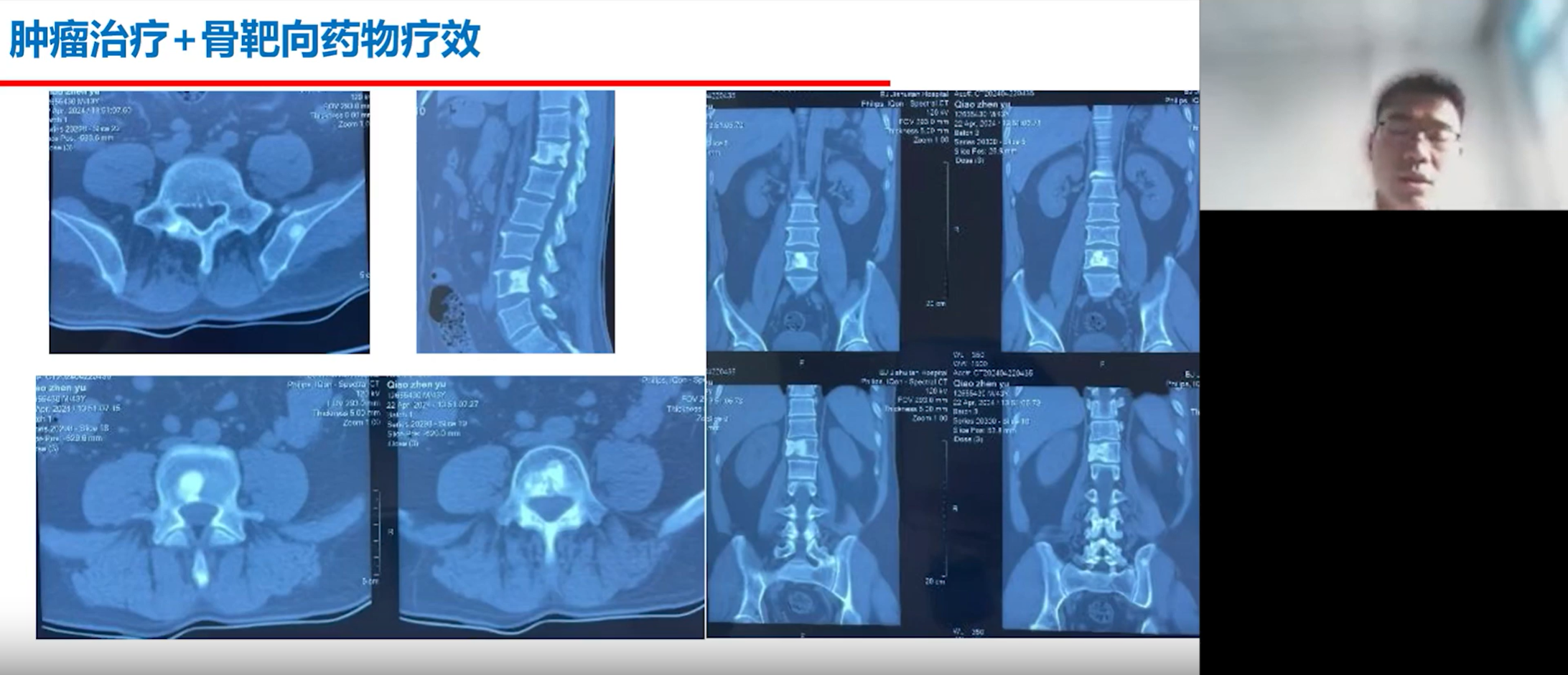

下面展示一个病例:一位患者全身多发骨转移,其中一个脊柱病灶在用药之后似乎有些扩大,但仔细看会发现,其密度比初期明显增高,并且出现了骨硬化的情况。这种情况其实说明,骨保护药物和肿瘤靶向治疗是有效的,病灶因此出现成骨性改变,否则可能会直接溶骨。

由此可见,在疗效评估方面,骨转移有个重要特征:在接受药物或其他治疗后,其体积往往不会缩小,甚至可能增大。所以评价骨转移疗效不能光靠体积,更多要看内部破坏程度、边缘是否清晰等等。因此,用 RECIST 方法评估的体积变化可能只能评价软组织肿瘤。在评价骨转移药物疗效时,要更多地运用骨转移特有的评价体系。

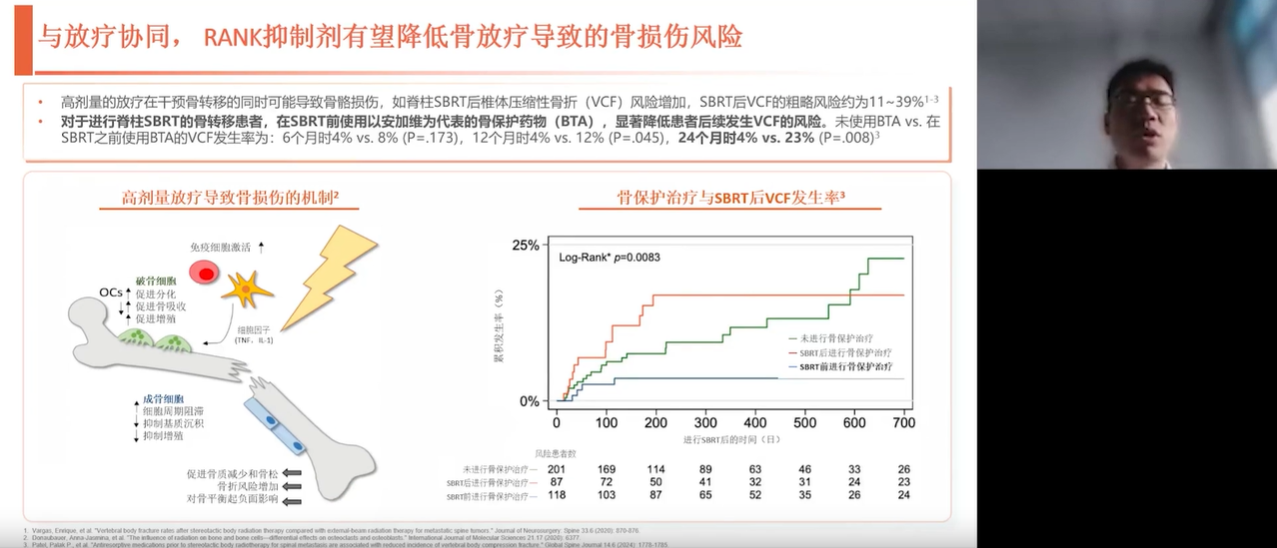

RANKL抑制剂与放射治疗、外科手术等其他骨转移干预手段具有协同作用,有助于实现更全面的综合治疗效果。这类药物可应用于放疗、骨科手术的围手术期等多个环节。研究表明,RANKL抑制剂与放疗联合应用时,有望减轻放疗可能引发的骨损伤风险。持续使用骨保护剂已被证实能显著降低患者发生椎体压缩性骨折(VCF)的风险。此外,在与手术治疗协同应用时,RANKL抑制剂可通过促进骨骼修复与成骨过程,加速骨折愈合,改善患者康复。

在骨转移的联合治疗中,RANKL抑制剂能够追本溯源地打破RANKL恶性循环,助力实现骨转移瘤和骨破坏全面抑制。其效果与干预时机密切相关:越早启动RANKL抑制剂治疗,越能有效维持或恢复骨骼的结构稳定性和力学强度,正如下图示意曲线所揭示的,早期干预能使代表骨骼稳定性的曲线更显著地上升。反之,治疗启动越晚,骨骼保护效果则相对减弱。

因此,在骨转移的治疗策略中,应积极、早期地应用此类骨保护药物,以期最大限度地减少病理性RANKL的影响,降低病理性骨折的发生率,真正做到“防患于未然”,为患者带来确凿的临床获益。

恶性肿瘤骨转移是一个复杂的病理生理过程,其核心在于肿瘤细胞与骨微环境通过RANKL等通路形成的恶性循环,导致骨结构破坏和一系列严重并发症。全面抑制骨转移瘤生长和骨破坏是治疗的关键目标。以RANKL抑制剂地舒单抗为代表的骨保护药物能够从机制上阻断骨破坏的关键环节,显著降低SREs风险,已成为骨转移综合治疗不可或缺的组成部分。早期诊断、多学科协作、积极的骨保护治疗以及个体化方案的制定,对于改善骨转移患者的生活质量和生存预后具有重要意义。

讨论

骨转移的影像学诊断:

X 线/CT 对明确的骨质破坏(尤其是溶骨)有重要价值;

MRI 敏感性高,尤其对骨髓和软组织病变,但特异性相对较低,常需结合其他检查;

骨扫描敏感性极高但特异性差,多种情况如感染、骨病、外伤等可致阳性;

PET-CT 结合了功能与解剖信息,能评估骨骼、软组织及寻找原发灶,特异性相对较高,多数情况可替代骨扫描,但在结果不明确时两者结合可能有价值。

结论:单一检查有局限,需根据具体情况综合运用多种影像学手段,并进行动态观察。

地舒单抗的应用与注意事项:

地舒单抗作为靶向 RANKL 的骨保护剂,通过抑制破骨细胞活性来减少骨破坏,推荐早期应用,并且与抗肿瘤治疗协同。使用中需关注潜在风险:

短期可能出现低钙血症,需监测并补充钙剂/维生素D;

长期使用存在下颌骨坏死和非典型性骨折的风险,重在预防(如口腔评估)和及时处理(如暂停用药、口腔科会诊);

停药后可能出现高钙反跳,多见于儿童。

放疗在骨转移中的角色与研究进展:

放疗可用于缓解骨转移引发的疼痛、局部控制病灶和预防病理性骨折。随着患者生存期延长,传统的姑息放疗剂量模式(如 3Gy x 10次)可能不足以提供持久疗效,需要考虑调整剂量模式。同时,新技术如磁共振放疗(MRT)的应用有助于提高疗效并减少副作用。

排版编辑:肿瘤资讯-IRIS

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号