结直肠癌作为我国常见的高发恶性肿瘤,近年来发病率呈明显上升趋势。近年来,随着多学科综合治疗模式的进步结直肠癌的治疗策略日益丰富和个性化,结直肠癌治疗策略取得了明显进展。曲氟尿苷替匹嘧啶(TAS-102)作为一种用于转移性结直肠癌的新型口服化疗药物,以其良好的疗效和安全性,在转移性结直肠癌治疗中展现了广泛的应用前景。本文结合两例病例,探讨TAS-102联合方案疗效,为晚期结直肠癌的治疗提供了新的临床借鉴。

病例一

病例汇报:

曹路路教授

病例点评:

姚海教授 定远县总医院

袁勇刚教授 安徽省庐江县人民医院

胡小秀教授 中国科学技术大学附属第一医院

第一作者发表中英文论文多篇

安徽省抗癌协会多原发和不明原发肿瘤专委会委员

主要从事消化道肿瘤诊疗

患者基本情况

一般资料:男性,54岁。

主诉:大便难解4月,大便带血1月。

辅助检查:

2022年4月肠镜:距肛缘15~20cm新生物;活检病理:高级别上皮内瘤变,局灶癌变。

腹盆腔MRI检查提示:肝脏多发转移瘤。

初步诊断:

乙状结肠癌伴肝脏多发转移瘤(T3N1M1)。

2022年5月23日CT:直乙交界处不规则软组织密度影,考虑结直肠癌伴系膜区淋巴结,肝脏多发转移(较大者直径2cm)。

诊疗经过

新辅助治疗

患者于2022年4月15日予XELOX治疗1周期。

复查CEA:13.45ng/ml;

2022年5月23日复查腹部CT检查:直乙交界处不规则软组织密度影,考虑结直肠癌伴系膜区淋巴结,肝脏多发转移(较大者直径2cm)。

CEA:13.45ng/ml。

手术治疗

患者于2022年5月25日行乙状结肠根治术+回肠造口术。术后病理:乙状结肠溃疡型中分化腺癌,侵及浆膜下纤维脂肪组织;神经侵犯(+);脉管癌栓(+); 新辅助治疗后病理评分:3级,反应不良,大量癌细胞残留;肠系膜内检及淋巴结3/12枚见转移。基因检测:RAS野生型,BRAFc.G1678A突变,MSS。

目前诊断:乙状结肠癌伴肝转移术后(pT3N1M1 RAS野生型 BRAFc.G1678A突变 MSS)。

一线治疗

患者于2022年7月2日至2022年8月18日于西妥昔单抗+mFOLFOX6方案治疗,共4个周期。

期间定期复查,肝脏病灶的疗效评估为PR。

患者于2022年9月8日行腹腔镜左肝外叶切除术+全腹腔镜肝肿瘤切除术。术后病理:左侧肝外叶、右肝,肝脏转移性中分化腺癌,部分为黏液腺癌,肿瘤大小分别为1.1*1.0*0.5cm,直径1.3cm、0.5cm,符合结肠来源;切缘阴性。

患者于2022年9月30日至2023年1月1日行西妥昔单抗+奥沙利铂+氟尿嘧啶方案治疗。

期间定期复查,疗效评估为疾病稳定(SD)。

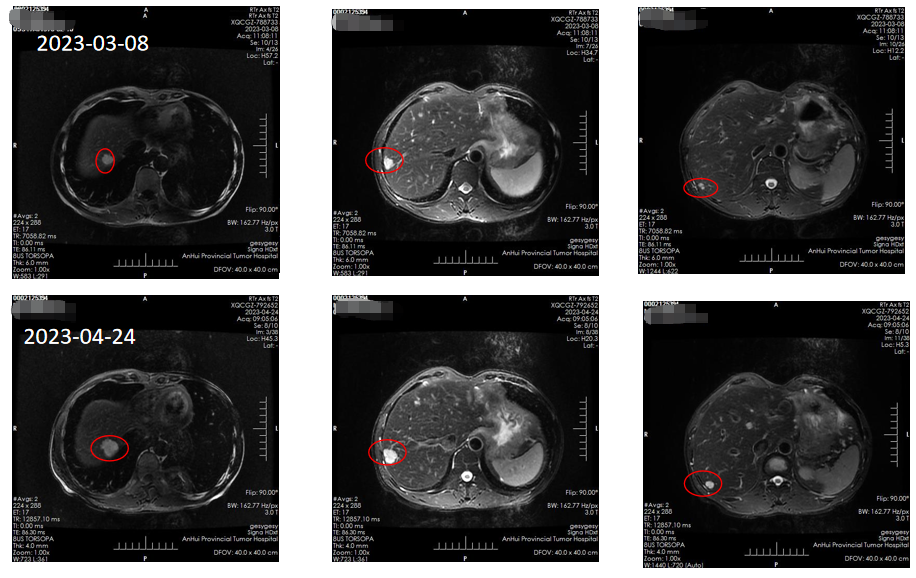

2023年3月肝脏MRI及PET-CT提示肝、肺多发转移,病灶增大。

疗效评估为PD。

患者于2023年3月7日至2023年3月30日予西妥昔单抗+卡培他滨治疗。

2023年4月复查腹部CT提示肝内病灶较前增大(图1)。

疗效评估为PD。

二线治疗

患者拒绝氟尿嘧啶以及卡培他滨,遂于2023年4月25日至2023年11月1日行TAS-102+贝伐珠单抗+伊立替康方案治疗,后TAS-102+贝伐珠单抗维持治疗。

期间定期复查,疗效评估为PR(2023年7月3日)。

2024年1月25日复查胸部CT提示肺部结节较前增大7.5mm。

患者于2024年1月27日至2024年4月8日再次行TAS-102+贝伐珠单抗+伊立替康方案治疗。

2024年4月7日复查提示肝、肺病灶稳定。

疗效评估为PR。

2024年5月4日行肝脏转移瘤切除术+微波消融术。

病理:中分化腺癌,符合肠癌肝转移;癌残存约50%,符合治疗后改变;切缘阴性;HER2(0),MLH1(+),MSH2(+),MSH6(+),PMS2(+)。

患者于2024年7月5日继续予TAS-102+贝伐珠单抗+伊立替康方案治疗至今。

病例小结

该病例为一例男性乙状结肠癌伴肝脏多发转移瘤(T3N1M1)患者,经手术、化疗及靶向治疗,二线使用TAS-102+贝伐珠单抗+伊立替康方案取得较好疗效。

病例二

病例汇报:

徐惠君教授 中国科学技术大学附属第一医院

病例点评:

吴丹教授 中国科学技术大学附属第一医院

马怀幸教授 中国科学技术大学附属第一医院

钱祥云教授 中国科学技术大学附属第一医院

主要从事消化道肿瘤的诊治工作

参与消化道肿瘤临床研究十余项

安徽肿瘤心理学专业委员会委员

安徽省抗癌协会老年肿瘤专委会委员

天津市医疗健康学会乳腺疾病专委会委员

患者基本情况

一般资料:女性,64岁。

主诉:因“腹部疼痛”于2021年7月就诊。

既往史:2020年6月因阑尾炎行手术治疗。

辅助检查:2021年7月14日肠镜提示:横结肠环周溃疡浸润性病灶,病理提示腺癌。

初步诊断:横结肠癌。

诊疗经过

手术治疗

患者于2021年7月26日行腹腔镜辅助根治性右半结肠切除术。术后病理:右半结肠浸润性溃疡型中分化腺癌,大小4cm*3.5cm*1cm,癌组织侵及外膜,见脉管及神经侵犯。肠系膜检及淋巴结(+)4/22枚。

目前诊断:右半结肠癌术后(pT4aN2aM0,RAS未明)。

完善基因检测:Kras突变型。

2021年8月18日外院影像学检查提示右侧附件区肿块,考虑转移。

一线治疗

患者于2021年9月1日至2021年10月24日予贝伐珠单抗+mFOLFOX6方案治疗4个周期。

2021年11月9日复查MRI提示病灶稳定。停用贝伐珠单抗,继续mFOLFOX6方案治疗1个周期。

患者于2021年12月6日行经腹下双侧附件切除术。

术后病理:卵巢浸润性/转移性中分化腺癌,符合消化道来源。

2022年1月4日至2022年2月27日予mFOLFOX6方案治疗4个周期。

2022年5月27日影像学提示腹膜增厚伴散在多发结节,直肠子宫凹陷结节新发。

二线治疗

患者于2022年5月至2023年4月予贝伐珠单抗+FOLFIRI方案治疗12个周期。

期间CT评估转移病灶明显缩小。

2023年4月开始间断予贝伐珠单抗+卡培他滨维持治疗。

2024年3月CT示腹膜增厚伴多发结节、少量腹水,累及左输尿管末端致左肾积水;两肺数个结节增大;子宫多发占位考虑转移。

完善基因检测:MSS型。

三线治疗

患者于2024年3月至2025年3月予TAS-102+呋喹替尼方案治疗。

期间定期复查,疗效评估为PR。

病例小结

该病例为一例64岁女性横结肠腺癌患者,行右半结肠切除术(pT4aN2aM0,Kras突变型)。随后一线、二线治疗后均出现进展,三线予TAS-102+呋喹替尼治疗,为患者带来了疾病的有效控制。此病例展示了对于Kras突变型、MSS型晚期结直肠癌患者,尽管治疗面临诸多挑战,但通过合理的治疗策略调整,仍可取得较好的治疗效果。

总结

这两个病例全面展现了晚期结直肠癌患者在不同治疗路径下的状况与成效,凸显了多学科综合治疗及个性化方案调整的重要意义。它们从不同维度彰显了晚期结直肠癌治疗过程中多学科协作配合、依据患者具体情况制定个性化治疗方案以及根据病情动态调整治疗策略的重要性,为今后此类疾病的临床治疗积累了宝贵的实践经验并奠定了坚实的理论基础。

排版编辑:肿瘤资讯-jyy

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号