2025年4月,北京大学肿瘤医院沈琳教授团队在J Hematol Oncol(IF 29.9)发表了一篇题为"中国胃/胃食管结合部癌诊疗现状:一项全国性队列的综合分析"的文章,沈琳教授和Yang Chen为该文的通讯作者。研究通过分析来自中国27个省份53家知名医院的220304例患者数据,全面评估了中国胃癌的诊疗现状和生存数据。研究发现,2017—2023年,早期(I-II期)胃癌诊断比例提高至35.63%,但晚期诊断仍占较大比例。在治疗方面,免疫治疗在晚期胃癌一线和二线治疗中的应用比例分别达到16.17%和23.28%。生存分析显示,胃癌总体5年生存率为33.53%,明显高于以往报道的数据,这可能得益于多学科诊疗模式推广和新型治疗方法的应用。研究结果为改善中国胃癌患者的诊疗策略和临床决策提供了重要参考。

胃癌(GC)是全球第五大癌症相关死亡原因,全球70%的贲门癌和50%的非贲门胃癌新发病例来自中国。2022年中国胃癌发病率达到25.41例/10万人,给医疗系统带来了沉重负担。尽管近年来胃癌的诊断和治疗取得了长足进步,但中国不同地区、不同人群中胃癌的治疗模式和生存结果仍缺乏系统性评估。

在此背景下,北京大学肿瘤医院团队开展的研究利用国家癌症信息数据库(NCID)的大规模数据集对上述问题进行了全面分析。NCID数据库包含来自中国27个省份53家知名医院的详细临床数据,涵盖了220304例符合条件的单一原发性胃腺癌患者。患者按年龄分为四组(0~44岁、45~64岁、65~74岁和75岁以上),以比较不同年龄群体的临床特征、治疗模式和生存结果。主要分析指标包括总生存期(OS)、治疗方案分布和5年OS率。研究数据跨度为2017年1月1日至2023年6月30日,中位随访时间为12.91个月。

中国27个省份53家医院220304例患者

结果

患者队列和分布

220304例胃癌患者主要集中在三个地区:华东(23.64%)、华北(21.59%)和华中(18.69%),其中99.57%的患者在三级医院接受治疗。大多数(70.7%)患者在肿瘤专科医院接受治疗,29.3%在综合性医院接受就诊。

中国胃癌的临床病理特征

大多数患者为男性(72.43%),中位年龄为63.0岁。大多数肿瘤位于胃部(61.84%),其次是胃食管结合部(38.16%)。年龄结构分析显示,44岁以下的患者主要患有胃腺癌(84.30%),而胃食管结合部(GEJ)癌随年龄增长呈现明显上升趋势(44岁以下为10.70%,75岁以上为47.10%)。

低分化胃癌是主要组织学类型(73.35%),在44岁以下患者中尤为普遍(91.47%)。在研究队列中,3.62%为I期,32.01%为II期,16.28%为III期,26.16%为IV期,21.94%缺失分期数据。对于晚期胃癌患者,肝脏是首要转移部位(32.33%),其次是腹膜(16.56%)、骨骼(11.11%)和肺部(10.85%)。

分子病理检测结果显示,HER2阳性率为11.47%,PD-L1阳性率达38.86%且各年龄组间差异不大。其他重要分子标志物包括dMMR/MSI-H(7.94%)、EBV阳性(10.31%)和CLDN18.2阳性(54.39%,IHC检测)。此外,幽门螺杆菌感染阳性率达44.25%,凸显其作为胃癌关键病因因素的持续作用。8.97%的患者报告有癌症家族史,以胃癌(42.46%)、肺癌(17.21%)和食管癌(14.47%)最为常见。

胃癌的围手术期治疗

在171972例有记录分期信息的患者中,仅1.96%(3379例)接受了新辅助治疗,29.57%(50857例)进行了辅助治疗。值得注意的是,23.07%(39667例)的患者仅进行手术而未采用新辅助或辅助治疗,只有1.57%(2705例)的患者同时接受了这两种治疗模式。

新辅助治疗以氟尿嘧啶和铂类为主(44.89%),其次是三药化疗(26.40%),紫杉类化疗使用较少(4.79%)。免疫治疗在新辅助治疗中的应用达到14.56%(包括临床试验患者),而抗HER2治疗占比较低(2.99%)。

手术方式分析显示,在90292例手术患者中,腹腔镜手术(49.51%)与开腹手术(47.67%)使用比例相当。然而,年龄分层分析发现,75岁以上高龄患者更多选择开腹手术而非腹腔镜手术(55.67% vs 41.12%)。92.96%的患者达到了R0切除。

辅助治疗以氟尿嘧啶和铂类联合方案(49.53%)以及氟尿嘧啶单药治疗(22.49%)为主。三药化疗(6.59%)、紫杉类化疗(5.59%)、免疫治疗(5.00%)和抗HER2治疗(1.02%)在辅助治疗中的应用相对有限。

晚期胃癌一线和二线治疗方案

在接受晚期胃癌一线治疗的51847例患者中,化疗仍是主流选择,以氟尿嘧啶和铂类联合方案(31.09%)为主,其次是氟尿嘧啶单药(16.47%)和紫杉类化疗(14.48%),6.55%的患者接受了三药化疗方案。值得关注的是,免疫治疗已占一线治疗的16.17%,针对HER2阳性患者的抗HER2治疗占4.68%。

在接受一线治疗的晚期胃癌患者中,6770例(约13.06%)随后接受了二线治疗。抗HER2治疗的使用较低(6.38%),相比一线治疗,免疫治疗使用比例提高至23.28%,化疗联合抗血管生成治疗成为重要选择(18.08%),单独使用小分子抗血管生成药物的比例为7.81%。在化疗药物选择上,紫杉类药物占主导(27.67%),其他方案包括氟尿嘧啶和铂类联合治疗(5.76%)、氟尿嘧啶单药(4.59%)和三药化疗(4.83%)。

II-IV期胃癌的放疗模式

在进行放疗分析的164000例II-IV期患者中,仅7.35%(12061例)接受了放疗。其中,新辅助放疗比例为0.65%(1062例),辅助放疗为3.09%(5062例)。在晚期胃癌中,3.89%(6377例)的患者接受了放疗,主要针对原发灶(87.78%,5598例),转移灶放疗占比较小(12.22%,779例)。

生存分析

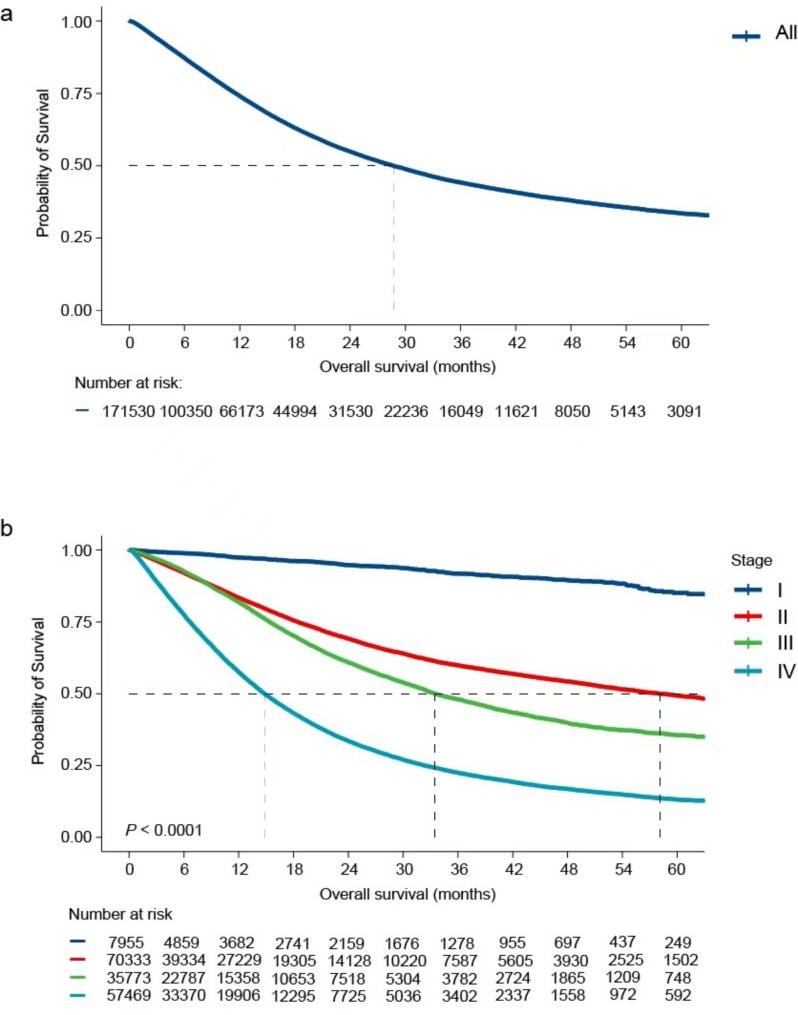

生存分析纳入了171530例有分期信息和充分随访数据的患者。结果显示,胃癌患者的中位OS为28.68个月。1年、2年、3年、4年和5年OS率依次为74.07%、54.89%、44.21%、37.97%和33.53%。分期与生存的关系分析显示,与I期患者相比,II期、III期和IV期患者的OS风险比(HR)分别为5.84、7.61和17.49,表明早期诊断与更长的OS显著相关(P<0.001)。I期、II期、III期和IV期患者的5年OS率分别为85.07%、49.34%、35.56%和13.15%(图1)。

随后,研究者比较了I-IV期不同年龄组患者的生存情况。在I-III期胃癌中,年轻患者(≤44岁)预后最佳,随着年龄增长,生存率逐渐下降,75岁以上患者预后最差(P<0.001)。然而,在IV期患者中,除75岁以上高龄组外,其他年龄组的生存差异不显著。

性别对生存的影响分析显示,在总体人群中性别差异无统计学意义(P=0.065),但在I-III期患者中,女性生存结果优于男性(P<0.0001)。

以免疫检查点抑制剂(ICI)为基础的免疫治疗是全球胃癌的标准治疗方案,在中国正被越来越多地采用。因此,研究比较了接受免疫治疗或其他治疗的患者在一线和二线治疗中的OS。结果表明,接受免疫治疗作为一线治疗的患者的中位OS显著长于接受其他方案治疗的患者(14.32个月 vs 12.71个月;HR 0.89;P<0.001)。在二线治疗中观察到类似趋势,接受免疫治疗的患者的中位OS显著长于未接受免疫治疗的患者(10.35个月 vs 8.48个月;HR 0.79;P<0.001)。

Chen Y, Jia K, Xie Y, et al. The current landscape of gastric cancer and gastroesophageal junction cancer diagnosis and treatment in China: a comprehensive nationwide cohort analysis. J Hematol Oncol. 2025 Apr 15;18(1):42.

排版编辑:肿瘤资讯-Marie

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号