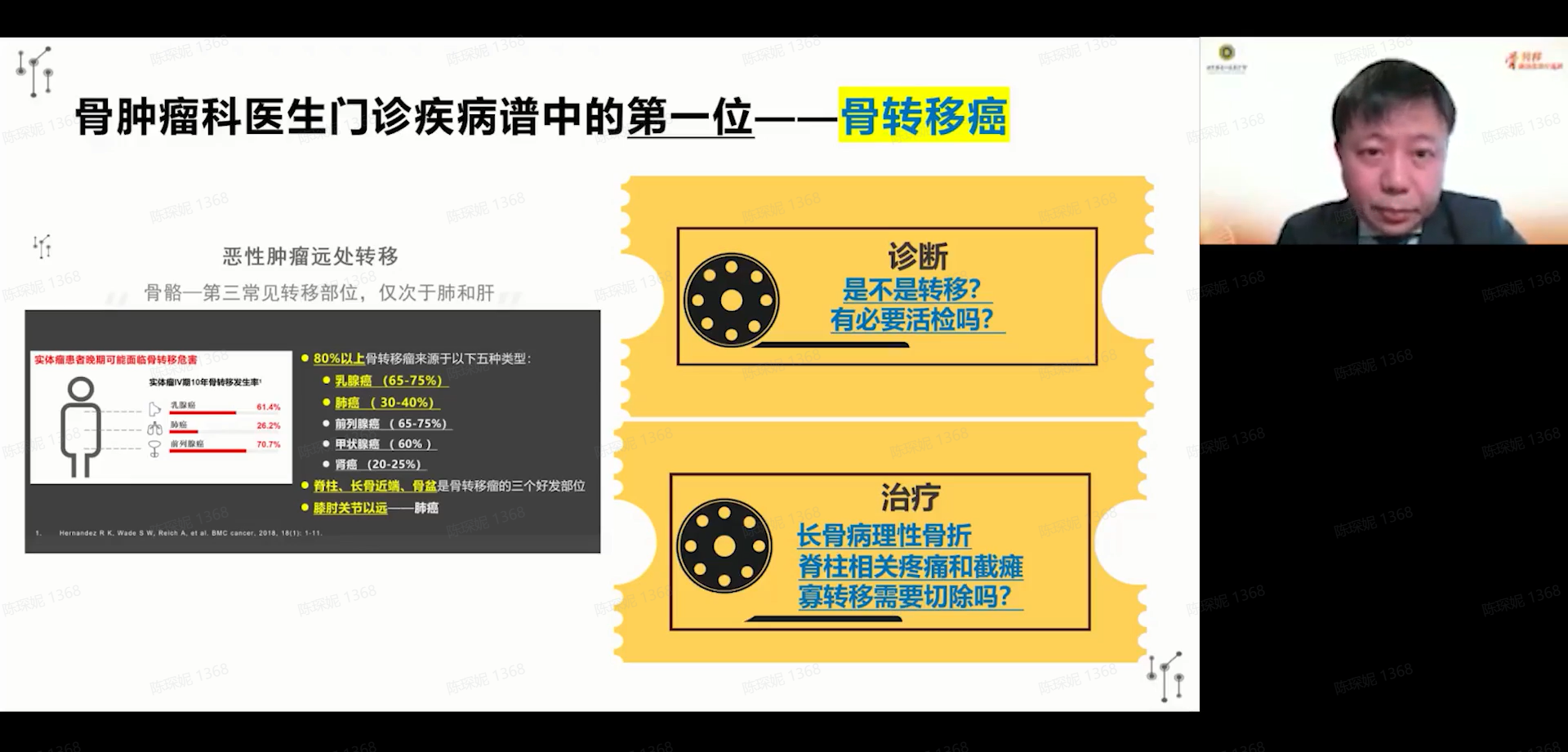

骨骼是恶性肿瘤第三常见转移部位,仅次于肺和肝。在以乳腺癌为代表的部分实体瘤中,骨转移的发生率可达到约70%。一旦骨转移发生,患者容易出现病理性骨折、脊髓压迫等骨相关事件(SREs),严重降低生活质量,并可能使患者无法耐受系统性的内科治疗,从而影响总体生存率(OS)。然而,在当前的临床实践中,骨转移和骨保护治疗并未得到足够重视。在骨肿瘤科门诊中,骨转移患者占全体患者的比例可达70%。许多恶性肿瘤患者未得到规范化的诊断和定期随诊,使骨转移未能得到及时的诊治。因此,骨转移是恶性肿瘤临床治疗面临的一项严峻挑战。为有效控制骨转移,早诊早治和规范化精准诊疗至关重要。

近期,在由基金会举办的骨转移规范化诊疗巡讲会上,特邀北京大学人民医院杨毅教授,聚焦骨转移的诊断和治疗进行了深入探讨,内容涵盖骨转移的诊断和鉴别诊断、骨组织活检的应用,以及治疗方面对长骨病理性骨折、脊柱转移相关问题和寡转移灶的处理。【肿瘤资讯】特别整理其中精华内容,以飨读者。

北京大学人民医院骨肿瘤科副主任

中国抗癌协会肉瘤专业委员会副主任委员

中国抗癌协会骨肿瘤与骨转移瘤专业委员会修复重建学组副主任委员

中国抗癌协会肉瘤专业委员会骨盆学组副主任委员

中国抗癌协会肉瘤专业委员会脊柱学组秘书

中国抗癌协会骨肿瘤与骨转移瘤专业委员会全国委员

中华医学会骨科学分会骨肿瘤学组青年委员会副主任委员

中华医学会骨科学分会青年委员会骨肿瘤学组副主任委员

中国医师学会骨科学分会青年工作委员会副主任委员

中国医疗保健国际交流促进会骨科分会骨肿瘤外科学组副主任委员

SICOT中国肩肘外科专业委员会常委

恶性肿瘤骨转移的管理概述

骨转移在骨肿瘤科门诊中极为常见,占骨肿瘤门诊患者总数约50%~70%。其中女性以乳腺癌、男性以前列腺癌为高发病源,肺癌则男女均常见。此外,甲状腺癌、肾癌及胃肠道肿瘤等亦常发生骨转移。骨转移的发生易导致SREs,使患者生活质量下降,干预系统治疗进程,进而影响患者预后。因此,在诊断出原发肿瘤的情况下,对骨转移的预防和骨保护措施十分重要。

骨转移管理的重点集中于诊断和治疗两个方面。在诊断上,全身多发骨破坏一般可认为是骨转移;而对于孤立性骨病灶,需要通过详细影像学评估鉴别是否为转移灶或良性/非肿瘤病变,必要时需要询问患者既往是否做过骨扫描、肺CT是否有骨窗结果,以便进行对照甄别。一些代谢炎症或先天性疾病如痛风、畸形性骨炎等,容易与骨转移产生混淆,需凭借丰富的临床经验进行鉴别诊断。

此外,在诊断方面,骨肿瘤科还需协助判断是否有必要活检,CT引导下的穿刺活检有助于明确病理诊断,并为后续免疫组化及NGS检测提供高质量组织标本,从而指导全身系统治疗。在诊断过程中,多学科讨论必不可少,不同科室医生可根据各自临床经验给出互补意见。

在治疗方面,需重点防治长骨病理性骨折以及脊柱转移导致的脊柱相关疼痛和截瘫,综合患者个体情况进行局部放疗、手术和全身治疗。对于寡转移灶,在手术可行的情况下可将其切除,使患者达到无瘤状态。对于疗效评估,患者在药物治疗后可能出现骨扫描下“全身浓聚病灶增多”现象,实际上是成骨修复效果良好的体现,该现象称为“骨闪烁”,因此疗效评估并不能完全依靠骨扫描结果。现行最优疗效评估标准是MDA标准和基于PET-CT的PERCIST标准,其正逐渐成为疗效评估的主流方法。

以临床实践为例,在一例伴骨转移肺癌患者中,骨转移灶穿刺活检发现患者存在EGFR 20外显子插入突变,这一检测结果支持精准靶向治疗策略的制定,最终患者通过靶向药物联合地舒单抗达到长期生存。地舒单抗是一种骨保护药物,作为中国首个RANKL单抗,可从源头抑制破骨细胞的分化和成熟,在骨转移的全身治疗中具有重要作用。

SREs的预防性干预

恶性肿瘤骨转移常导致骨痛和多种骨并发症,其中包括骨相关事件(SREs)。SREs指骨转移造成的病理性骨折、脊髓压迫、为缓解骨痛进行的放疗以及因病理性骨折进行的骨外科手术等。SREs的发生会导致严重的疼痛,患者生活质量下降,而后续的手术也将给患者带来身体和经济上的双重负担。此外,SREs对全身治疗计划的干扰也可能导致不良预后。因此,防止SREs发生是临床上非常重要的工作。为避免SREs发生,应贯彻早诊早治原则,尽早进行预防性干预。

临床实践中,面对脊柱或长骨上局限性的溶骨破坏,最重要的工作是维持病情,进行骨修复,避免发展成SREs。为对骨转移患者进行标准化管理,北京大学人民医院骨肿瘤科团队曾提出过股骨上段转移癌的外科分型和治疗策略,通过这一标准化的治疗方法可以有效地改善患者生活质量,预防SREs发生。

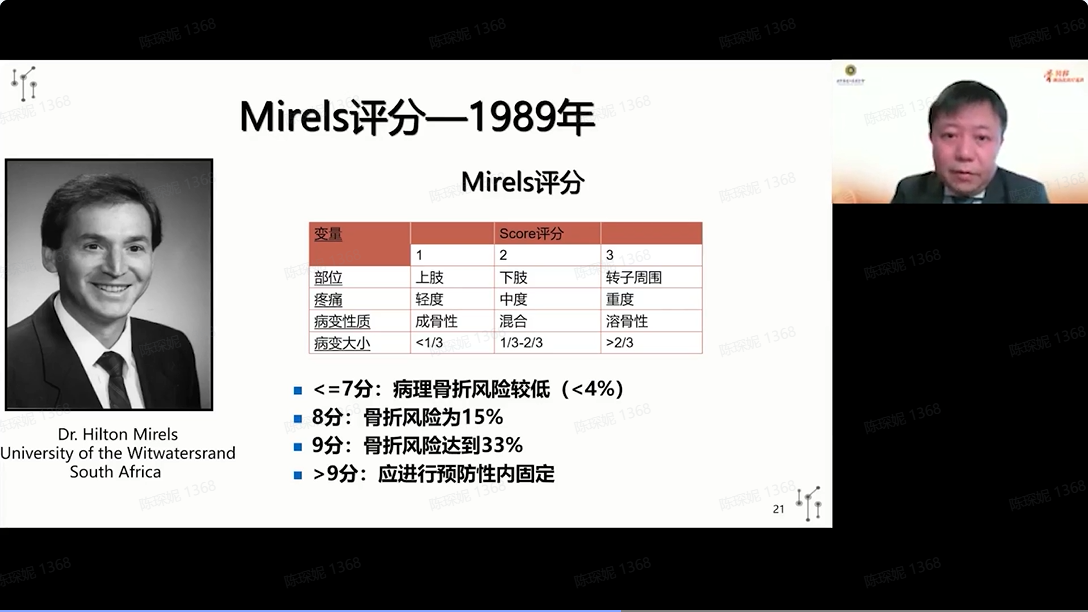

为评估患者骨折的风险并及时干预,可采用Mirels评分系统评估病理性骨折风险,对于评分>9分的高风险患者,应及时进行预防性固定或内固定重建,以避免严重骨相关事件的发生;对于评分小于7分的患者,骨折风险低,不需要手术,进行放疗或全身治疗即可,避免造成过度医疗。

此外,骨保护药物如地舒单抗可有效地降低SREs的发生风险。研究显示,相较传统药物,地舒单抗可显著延迟首次骨相关事件的发生达8.2个月,延迟疼痛出现或加重的时间,提高患者生活质量,在SREs的预防性干预中发挥重要作用。另外,地舒单抗属于皮下注射,急性期反应低,无需住院,可减少医疗资源支出。由于用药便捷、安全性高、临床获益显著等特点,患者对地舒单抗治疗的依从性良好。目前国内外指南均推荐地舒单抗作为实体瘤骨转移的标准治疗药物,并且强调早诊早治和长疗程治疗,可有效降低SREs的发生率,提升患者生活质量。

骨转移的治疗策略

长骨转移灶治疗

长骨转移的治疗以预防病理性骨折和恢复骨骼稳定性为核心。全身治疗是基础,包括骨保护药物(如地舒单抗)和针对原发肿瘤的化疗、靶向治疗或免疫治疗。局部治疗主要为放疗和手术。放疗主要用于缓解疼痛。对于骨折高风险或已骨折者,需结合手术干预,进行预防性内固定或切除重建。具体术式包括髓内钉固定、钢板螺钉固定或人工假体重建等,尤其适用于股骨、肱骨等承重部位。术后需联合放疗以降低局部复发风险,并关注功能恢复。对于生存期较短者,姑息性手术以稳定骨骼、缓解疼痛为目标。

脊椎转移灶治疗

脊椎转移的治疗需优先保护脊髓功能并维持脊柱稳定性。早期干预包括手术、放疗和全身治疗。全身治疗包括骨保护药物(如地舒单抗)和针对原发肿瘤的系统治疗。手术指征基于脊柱肿瘤评分系统,目前广泛使用NOMS流程图进行判断,其将脊柱病变分为四个特征:N指代神经功能(neurologic),O指代肿瘤特性(oncologic),M指代稳定性(mechanical),S指代全身转移情况(systemic)。在此基础上,根据硬膜外脊髓压迫分级(ESCC)确定的压迫程度、放疗敏感程度、脊柱稳定性和手术耐受程度,决定患者的治疗策略。

若存在神经压迫、脊柱失稳或预期生存期较长,需手术减压并重建稳定性。术式包括椎体成形术、椎板切除减压术和全椎体切除术等,常结合骨水泥填充以增强稳定性。术后需联合放疗或靶向治疗控制局部进展。近年来,随着精准放疗技术的进展,脊柱肿瘤的分离手术获得越来越多的关注,其主要目的是通过手术减压,分离肿瘤与脊髓,创造足够空间以便术后高剂量放疗,在临床试验中体现出良好的疗效。对于终末期患者,应以姑息治疗为主,包括心理支持和疼痛管理,避免多次侵入性手术造成痛苦。

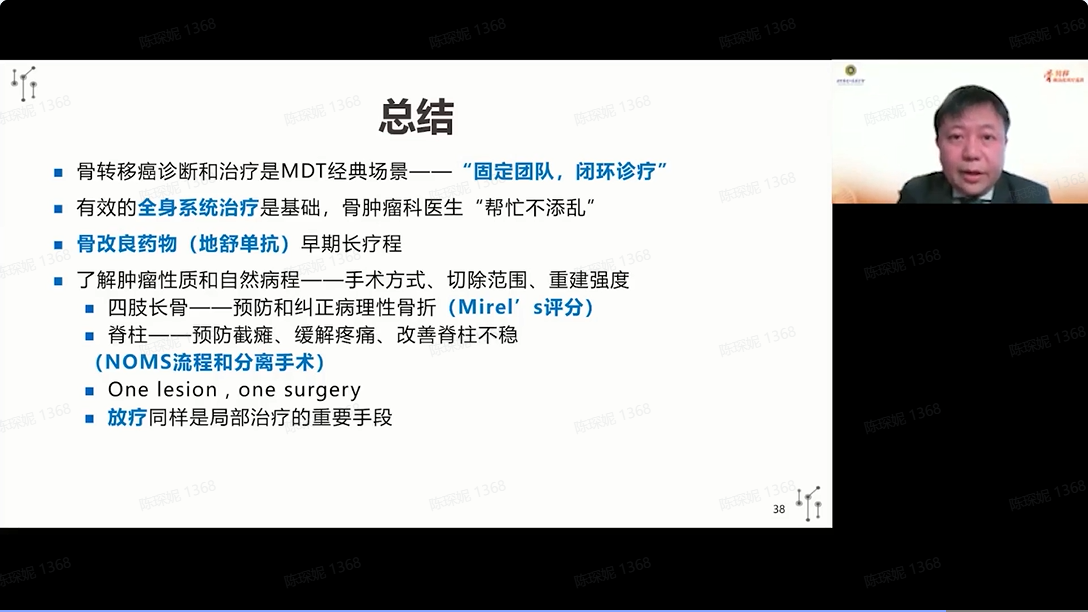

值得一提的是,在临床实践中,外科医生往往对肿瘤的自然病程缺乏深入理解,而内科医生对于骨转移的危害认识不足,这种知识鸿沟可能导致骨转移患者的病程未能得到有效控制,最终引发严重的SREs。因此,多学科协作(MDT)成为降低骨转移并发症风险的关键策略。在骨转移MDT诊疗中,需要肿瘤内科、放疗科、骨肿瘤科、影像科、病理科等多个学科共同参与,形成闭环管理模式,建立固定的多学科诊疗团队,使患者能够获得精准的诊疗方案,降低并发症风险,改善患者生活质量,并尽可能延长患者生存期。

总而言之,对于恶性肿瘤骨转移,骨转移癌的有效管理不仅依赖于局部治疗措施,更需要全身系统治疗的同步进行,确保在有限的生存期内最大程度地改善患者的生活质量和预后。

全身治疗中,骨保护药物地舒单抗的早期应用可改善患者预后,预防SREs发生,提升患者生活质量,是恶性肿瘤骨转移的优先选择。对于局部治疗的策略,应充分考虑肿瘤性质和自然病程,系统评估确定治疗方案。另外,固定团队的闭环MDT诊疗可极大地提高诊疗效率和治疗效果。随着临床诊疗技术的进步,恶性肿瘤骨转移受到的干预将越来越及时有效,为患者带来延长生存、改善生活质量的新希望。

排版编辑:肿瘤资讯-IRIS

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号