医海寻珍,聚临床智慧;群英汇聚,论洞见真知。2025年3月25日16:00-17:30,【How we treat·江苏省人民经验】系列直播会议拉开帷幕。首期直播主题为“CNS受累DLBCL患者的诊疗探索:治疗现状与优化策略”,由江苏省人民医院徐卫教授领衔,江苏省人民医院梁金花教授担任主讲嘉宾,并特邀中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)黄亮教授和陆军军医大学新桥医院饶军教授共同参与讨论。

近年来,中枢神经系统(CNS)受累弥漫大B细胞淋巴瘤(DLBCL)因其独特的生物学行为与治疗困境备受关注。由于血脑屏障的存在,传统化疗药物渗透性受限,加之肿瘤细胞可能通过克隆演化获得中枢特异性突变,导致常规方案疗效欠佳。本次会议聚焦如何早期识别中枢高危患者、继发中枢浸润的机制及初诊或继发性中枢神经系统淋巴瘤(SCNCL)治疗策略的挑战等议题展开深入探讨,旨在为临床实践提供更多依据与指导。本文基于首期会议内容,为读者呈现最贴近于临床的学术观点和实践经验。

开场致辞

本次会议由江苏省人民医院徐卫教授主持,并为我们带来精彩的开场致辞。

徐卫教授指出,本次会议通过线上会议的形式,将临床实际操作结合指南和共识,分享有益于临床的知识和观点,供同道们一起讨论。本期内容围绕CNS受累的DLBCL的现状和治疗优化策略展开解读与分享。

CNS受累DLBCL患者的诊疗探索:治疗现状与优化政策

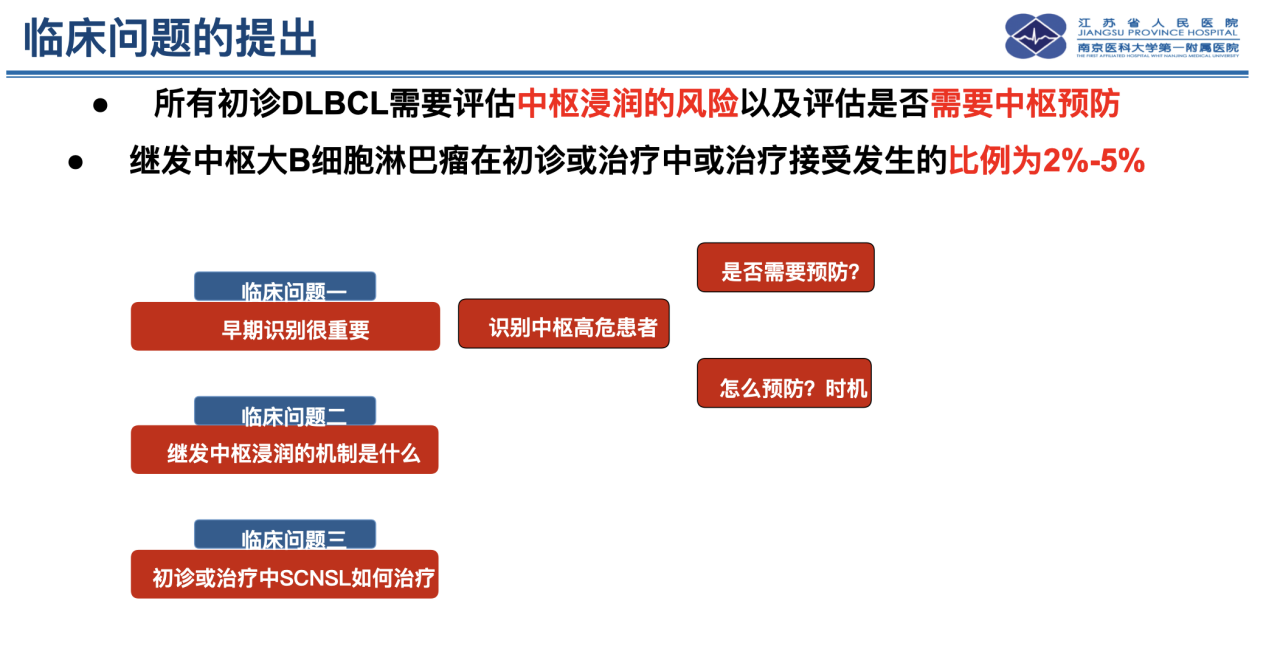

江苏省人民医院梁金花教授介绍,根据指南和共识,所有初诊DLBCL患者均需要评估中枢浸润的风险以及评估是否需要中枢预防。同时指出,继发中枢大B细胞淋巴瘤在初诊或治疗中或治疗结束后发生的比例为2%~5%。

接着,梁金花教授围绕继发中枢大B细胞淋巴瘤,梳理并提出了3个临床问题,分别从如何早期识别中枢高危患者、继发中枢浸润的机制及初诊或治疗中SCNSL治疗策略的挑战等方面展开讲解。

临床分享

临床问题一:如何早期识别中枢高危DLBCL患者?是否需要预防以及如何选择预防手段和时机?

根据NCCN指南的推荐,对于初治DLBCL患者,需要评估中枢浸润的风险,并决定是否进行中枢预防。然而,在临床实践中,对于如何精准识别高危人群、预防手段的选择以及预防时机的把握等问题,仍存在一定的争议。

在探讨两种预防手段的差异时,梁教授指出,鞘内注射和大剂量甲氨蝶呤(MTX)在预防中枢复发方面,其效果并无显著差异。

脑脊液(CSF)循环肿瘤DNA(ctDNA)是一种新兴的生物标志物,基于其检测的液体活检技术具有高灵敏性,能够更精准地识别高危人群,并对中枢预防的实际疗效进行动态监测。

CSF ctDNA阳性可能是中枢浸润早期阶段的表现,而传统的CNS-IPI(中枢神经系统国际预后指数)在预测高危人群方面存在一定的局限性。

关于预防时机,无论是在诱导治疗期间还是治疗结束后进行预防,其效果也无显著差别。

临床问题二:继发中枢大B细胞淋巴瘤的机制是什么?

在继发中枢浸润的机制方面,梁教授指出,原发中枢和继发中枢浸润的发病机制存在差异,如MCD亚型在原发中枢神经系统淋巴瘤中占比约80%,而在继发中不足50%。

Bulk转录组测序提示PI3K/AKT、黏连、迁移等相关信号通路异常可能是中枢浸润的关键机制。未来将应用单细胞测序等技术,借助继发中枢的小鼠模型进行更深入的探索。

临床问题三:如何治疗SCNSL?

SCNSL可分为3种类型:诊断时累及CNS实质的全身性DLBCL(TN-SCNSL)、DLBCL伴CNS复发,无全身性疾病(RI-SCNSL)以及一线治疗后复发性DLBCL伴全身性和CNS疾病(RC-SCNSL),不同类型的患者预后差异显著(RC-SCNSL患者2年PFS率仅14%)。

对于TN-SCNSL患者,其在开始接受MATRix方案之前,可以考虑使用1个或2个R-CHOP方案以控制全身性疾病。后续如果可以进行自体造血干细胞移植(auto-HSC),应选择以塞替派为主的auto-HSCT。

对于RI-SCNSL患者,其预后通常优于RC-SCNSL患者的预后。在MARIETTA研究中,RI-SCNSL患者2年PFS率为40%。经MATRix方案治疗后缓解是独立预后因素,2个周期后患者的ORR为67%。因此,MATRix方案是RI-SCNSL有效的诱导方案,而R-ICE方案的作用尚不确定。

对于RC-SCNSL患者,MARIETTA研究报告RC-SCNSL患者的2年PFS率为14%,其推荐治疗方案与RI-SCNSL治疗方案类似。Blood期刊发表的综述认为免疫化疗方案在RC-SCNSL患者没有显著的生存获益,但CAR-T细胞疗法似乎有效。对于合并全身和CNS复发的治疗,建议使用CAR-T细胞疗法(如可用)。

大咖讨论

在初治阶段,如何筛选CNS复发高风险患者?未来CSF-ctDNA的价值如何?

黄亮教授:

中枢神经系统淋巴瘤(包括原发和继发)的诊断目前存在一定的挑战,尤其是对于影像学上表现不明显的病例。在这些情况下,通过检测患者脑脊液中的蛋白水平是否增高,或者是否存在淋巴瘤细胞,来确诊中枢神经系统淋巴瘤存在一定的争议。

ctDNA的检测为诊断中枢受累提供了一种新的手段。然而,在进行腰穿操作时,是否可能将血液中的DNA物质带入脑脊液中,从而导致CSF ctDNA检测出现假阳性结果?如果能够排除这种可能性,那么CSF ctDNA的检测将是诊断中枢受累非常有价值的工具。

目前脑脊液中蛋白质和细胞的检测方法,主要依靠形态学检测和流式细胞术,并不能完全满足临床需求。因此,ctDNA检测作为一种更为灵敏的方法,有望在中枢神经系统淋巴瘤的诊断中发挥重要作用。

黄亮教授

黄亮教授

梁金花教授:

关于CSF ctDNA是否会出现外周血污染,尽管在进行腰穿时有可能将外周血带入脑脊液中,但在检测CSF ctDNA时,所用的样本量极少,且检测过程主要针对上清液中的血清或血浆。因此,即使有血液带入,其量也是极少的。

此外,CSF ctDNA的突变丰度通常高于外周血,这表明其更可能是来源于脑脊液中活跃的肿瘤细胞所释放的。因此,CSF ctDNA的检测结果更倾向于反映脑脊液中实际存在的肿瘤细胞情况。

饶军教授:

目前筛选CNS高复发风险患者的主要依据是CNS-IPI评分。CSF ctDNA检测为这一领域提供了新依据,其优势在于高敏感性和对突变图谱的动态监测,同时与传统CNS-IPI结合后有望提升风险评估的准确性。

原发中枢神经系统淋巴瘤的单细胞测序分析发现相较于外周,其具有更高的增殖活性和干细胞活性,且免疫微环境也不同,这表明其发病机制独特。

临床观察显示,部分高风险亚型和高龄患者在治疗结束后仍可能出现CNS复发,需要进一步研究以优化预防和治疗策略。

对于CNS受累高危的DLBCL患者,如何进行中枢的预防?鞘内注射和大剂量MTX预防的过程中需要注意哪些技术细节?

饶军教授:

对于CNS受累的高危DLBCL患者,临床常规治疗主要依据NCCN指南及其他指南推荐,通常会进行鞘内注射。近期指南推荐MTX预防仅在高风险患者中应用。因此对于CNS受累患者,需个性化识别高危患者,可采用大剂量MTX或在常规诱导治疗中加入可进入中枢的药物。

另外,治疗过程中,需注意预防MTX的副作用,如胃肠消化道黏膜反应和骨髓抑制,重点监测药物浓度及血象,以确保治疗安全有效。

饶军教授

黄亮教授:

对于CNS受累高危DLBCL患者,是否需要进行中枢预防,以及采用大剂量MTX还是鞘内注射预防哪种方式更有效,目前仍存在争议。

鉴于中枢神经系统淋巴瘤,尤其是继发风险较高的患者,目前倾向于采取预防措施。根据日本一项针对血管内大B细胞淋巴瘤的研究,该研究表明,在治疗过程中加入两个疗程的大剂量MTX,可显著降低CNS复发风险。

因此,对于CNS复发高风险患者,可在治疗中加入大剂量MTX预防,但其效果仍需时间验证,对于高风险患者,目前采取这种预防措施是可行的。

对于CNS受累的DLBCL患者,CAR-T和双抗的治疗价值?如何选择?治疗期间的注意事项?

黄亮教授:

对于CNS受累的难治和复发患者,无论是原发还是继发,CAR-T细胞治疗联合auto-HSCT是可选择的。auto-HSCT是中枢神经系统淋巴瘤巩固和强化治疗的重要手段,结合塞替派预处理可以进一步提高疗效。因此,对于这类患者,联合CAR-T细胞治疗和移植是一个有效的策略。

对于治疗后达到部分缓解(PR)的患者,在进行auto-HSCT时联合CAR-T细胞输注可能会带来显著的治疗效果。然而,对于完全缓解(CR)的患者是否仍需联合CAR-T细胞治疗和移植,这需要进一步探讨,这种联合治疗策略可能会带来更好的疾病控制和更深的缓解。对于无法进行移植的患者,无论是由于体能状况、年龄因素还是未成功采集造血干细胞,单独使用CAR-T细胞治疗仍然是一个可行的选项。在这种情况下,CAR-T细胞治疗后的维持治疗显得尤为重要。可以使用能够进入中枢的药物,如来那度胺、BTK抑制剂和PD-1抗体,这些药物与CAR-T细胞治疗具有协同作用,有助于进一步提高治疗效果。

至于双特异性抗体(以下简称“双抗”),目前主要基于个案报道,缺乏足够的循证医学证据来支持其在CNS治疗中的价值。

饶军教授:

CAR-T细胞治疗在CNS受累的DLBCL患者中具有显著的治疗价值。对于复发难治的DLBCL或CNS受累的患者,将CAR-T细胞治疗与auto-HSCT相结合治疗在患者中显示出较低的细胞因子释放综合征(CRS)发生率和良好的安全性。部分复发难治的患者采用此策略后,在疗效评估时已达到CR状态。因此,对于适合移植的患者,CAR-T细胞疗法联合auto-HSCT是一种较为理想的治疗选择。

对于双抗治疗,目前循证医学证据有限,但有部分报道显示其潜在应用价值。由于双抗是大分子药物,对CNS受累患者的穿透性可能不足,因此其应用更适合于那些不适合CAR-T治疗的患者,如体能状态较差、无法采集CAR-T细胞的患者。

无论是CAR-T还是双抗治疗,患者的选择都是至关重要的。如何将CAR-T细胞治疗、双抗和auto-HSCT有效整合,是未来需要进一步探讨的方向。

总结与展望

徐卫教授在总结发言中指出,本次会议聚焦于CNS受累的DLBCL诊疗现状与临床规范,对目前指南推荐的用于识别中枢受累的CNS-IPI的敏感性提出了质疑,并尝试通过CSF ctDNA来提高CNS-IPI的识别敏感性。同时,探讨了鞘内注射和大剂量MTX在预防中枢复发方面的价值,以及提出在大剂量MTX基础上联合靶向药物治疗的思路。治疗方面,也肯定了CAR-T细胞治疗和双抗的效果与潜力。期待下一期与各位专家教授再次共同探讨临床实际问题,结合指南进行学习交流。

中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)淋巴肿瘤诊疗中心病区主任

中国抗癌协会肿瘤与微生态专委会委员/青委副主委

中国慢性淋巴细胞白血病工作组青年学组委员

中国人体健康科技促进会细胞治疗专委会常委

中国人体健康科技促进会浆细胞疾病专委会委员

广东省医药教育协会血液病专委会常委

广州抗癌协会理事/肿瘤复发与转移专委会常委

研究方向:骨髓瘤与淋巴瘤的精确诊断和个体化治疗,骨髓瘤新药研究有丰富经验

以第一或通讯作者在Molecular Cancer、Leukemia、JHO、 BJC、Oncologist、CMJ 等杂志发表SCI论文40余篇,主持国家自然基金、广东省自然基金等多个科研项目

陆军军医大学新桥医院血液病医学中心

主要从事淋巴瘤的精准诊治及耐药机制研究

陆军军医大学“苗圃工程”培养对象,以第一或通讯作者发表SCI论文16篇,获得国家自然科学基金和省部级课题共5项

现任重庆市医学会血液学分会青年委员会 副主任委员

中国抗癌协会血液病转化委员会 青年委员

重庆市生物信息学血液病专委会委员

江苏省人民医院 血液科 副主任医师 医学博士 博士后在读

以第一/通讯作者在Leukemia、Haematologica、Blood cancer jornal、 British Journal of Haematology、 Cacer letters、mBio等高水平杂志发表SCI论文30余篇;

主持国家自然基金青年项目1项;中国博士后面上项目1项;作为参与人员获省部级科技进步二等奖1项、江苏省科学技术奖二等奖1项、江苏医学科技奖一等奖1项、中华医学科技奖三等奖1项、江苏省卫生厅医学新技术引进奖一等奖2项

关注How We Treat专栏,查看详细报道

排版编辑:肿瘤资讯-Paris

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号