引用本文 : 中华医学会外科学分会胃肠外科学组, 中国医师协会外科医师分会肿瘤外科学组, 中国医师学会外科医师分会上消化道学组, 等. 中国胃癌保功能手术外科专家共识(2025版)[J]. 中华胃肠外科杂志, 2025, 28(2): 109-120. DOI: 10.3760/cma.j.cn441530-20250106-00011.

作者: 中华医学会外科学分会胃肠外科学组 中国医师协会外科医师分会肿瘤外科学组 中国医师学会外科医师分会上消化道学组 中国抗癌协会肿瘤胃病学分会 中国抗癌协会胃癌专业委员会

通信作者: 刘凤林,Email:fenglinliu@hotmail.com,复旦大学附属肿瘤医院胃外二科

摘要

随着胃癌外科的发展,在保证手术治疗效果的前提下,尽可能保留残胃功能以减少对患者术后生活质量的影响,是患者的期望和医师的追求。功能保留胃切除术(FPG)理念的出现,标志着胃癌外科的发展进入了更加个体化、精准化的时代。《中国胃癌保功能手术外科专家共识(2021版)》首次在国内系统性地对FPG进行了定义、适应证及手术方式等方面的阐释。近年来,随着以功能可视化、淋巴结示踪、血管导航以及影像多组学人工智能(AI)等为代表的胃癌外科技术的快速进展,FPG的理念和实践也在不断演进。鉴于此,由中华医学会外科学分会胃肠外科学组牵头,联合中国医师协会外科医师分会肿瘤外科学组、中国医师学会外科医师分会上消化道学组、中国抗癌协会肿瘤胃病学分会和中国抗癌协会胃癌专业委员会组织部分专家,综合国内外文献报道,结合近年来的相关研究和临床实践,进一步更新完善了该共识。FPG的定义仍沿用2021版共识中的表述,即:早期胃癌在保证根治性切除的前提下,缩小手术范围,合理选择重建方式,尽可能保留胃的功能。其主要术式为缩小手术范围的术式(包括保留幽门的胃切除术、节段胃切除术、胃局部切除和内镜下切除)、近端胃切除(PG)和保留迷走神经的远端胃切除术。PG手术后的消化道重建除了远端残胃与食管吻合、食管-管型胃吻合、双通道吻合(DTR)、间置空肠吻合、食管残胃侧侧吻合术(SOFY吻合)及双肌瓣吻合(Kamikawa吻合)外,近年来又兴起一批抗反流的新型术式,如管型胃“程式Giraffe吻合”、改良SOFY吻合、单肌瓣吻合、拱桥式吻合和隧道式吻合等。对于FPG术后的功能评价,主要为残胃功能评价、功能相关性并发症以及术后营养状况及生活质量的评价。相信本共识的更新将有助于FPG的规范化开展,为胃癌患者提供更加个体化的外科治疗方案,并进一步改善患者的术后生活质量。

胃癌在我国恶性肿瘤中发病率和死亡率均居前列,每年新发病例和死亡患者人数接近全球总数的50%。传统的胃癌手术在提高患者生存率的同时,往往伴随一定的功能损伤和生活质量下降。近年来,随着医学技术的不断进步、早期胃癌的检出率逐年提高、以及医患双方对术后生活质量关注度的显著提升,功能保留胃切除术(function preserving gastrectomy,FPG)应运而生,并逐步在胃癌治疗中得到应用。FPG的核心理念是在保证肿瘤根治性切除的基础上,尽可能减少胃切除范围、避免不必要的淋巴结清扫和优化消化道重建,以保留更多的胃功能,从而增强残胃的吸收代谢能力和减少术后营养不良并发症,提高患者术后生活质量,并降低手术对患者身体与心理的负面影响。

《中国胃癌保功能手术外科专家共识(2021版)》在国内首次系统地阐述了FPG的定义、适应证和手术方式等内容,一定意义上标志着我国胃癌外科治疗进入了个体化、功能化的新阶段,为患者提供了更多的治疗选择 [1] 。FPG并非对传统手术的简单否定,而是在深入理解胃癌的生物学特征和患者个体差异的基础上,提出的一种更加精准和个体化的治疗策略。此外,随着国内外功能可视化、淋巴结示踪、血管导航、影像多组学人工智能(artificial intelligence,AI)预测技术等胃癌外科新技术的迅速发展,FPG的理念和实践也在不断演进。

鉴于此,中华医学会外科学分会胃肠学组牵头,联合中国医师协会外科医师分会肿瘤外科学组、中国医师学会外科医师分会消化道学组、中国抗癌协会肿瘤胃病学分会和中国抗癌协会胃癌专业委员会,组织国内部分专家,基于国内外文献、近年来的研究成果和临床实践,进一步更新完善了这一共识。本共识旨在为胃癌患者提供更加个体化的外科治疗方案,推动功能保留性手术在临床中的规范化应用,以期进一步改善患者术后生活质量。

FPG最早起源于胃溃疡的治疗。1952年,Wangensteen [2] 首次将节段胃切除术(segmental gastrectomy,SG)用于胃溃疡的外科治疗。1999年,Ohwada等 [3] 将改良的SG用于治疗早期胃癌患者,显示该术式具有良好的安全性和有效性,且显著改善了患者的术后生活质量。1967年,Maki等 [4] 提出保留幽门的胃切除术(pylorus-preserving gastrectomy,PPG)用于胃溃疡的治疗。随着对早期胃癌病理学特征以及手术安全性的深入研究,20世纪80年代末期,开始尝试使用PPG治疗早期胃癌,并逐步在安全性及有效性方面获得认可。2010年,在第3版《日本胃癌治疗指南》中,PPG已被列入早期胃癌的可选手术方式之一,适应证建议为cT1N0M0、肿瘤位于胃中段1/3以及病灶下极距幽门>4 cm的胃癌患者 [5] 。

目前,广泛认可的FPG手术三大要素为减少胃切除范围、保留幽门功能及保留迷走神经 [6] 。日本《胃癌处理规约》中,标准根治性切除术要求切除2/3以上胃并行D 2 淋巴结清扫,而切除范围小于此的根治性手术则称为缩小手术。临床医生通常将胃功能保留手术视为缩小手术,将所有不涉及标准远端胃或全胃切除的根治性手术归入FPG范畴。因此,从广义上讲,相对于标准胃癌根治手术,减少胃切除和(或)淋巴结清扫范围,同时保留更多胃功能的局限性手术均可视为FPG手术。

FPG手术通常包括PPG、近端胃切除(proximal gastrectomy,PG)、节段胃切除(SG)、胃局部切除(local gastrectomy,LG)等。SG是指胃环周小范围切除,LG则指胃楔形切除并完整切除病灶。此外,有学者认为,内镜下切除(endoscopic resection,ER)包括内镜黏膜切除术(endoscopic submucosa resection,EMR)和内镜黏膜下剥离术(endoscopic submucosal dissection,ESD),也是一种理想的胃功能保留手术,尤其适用于cT1N0肿瘤,但必须严格把控指征 [7] 。根据《日本胃癌治疗指南》,T1期肿瘤对2 cm切缘距离的要求为FPG手术提供了临床依据 [8] 。我国有学者提出,FPG手术应在根治原发病灶并彻底清扫可疑淋巴结区域的前提下,尽可能保留胃的正常解剖结构,包括幽门、贲门及原有通道,并确保残胃良好的血供和神经支配,以保持正常的消化和分泌功能,从而改善患者术后的营养状况和生活质量 [9] 。

本共识中关于FPG的定义,依旧沿用2021版共识中的描述,即在保证根治性切除的前提下,尽量缩小手术范围,合理选择重建方式,以尽可能保留胃的功能。

推荐意见 1 :关于 FPG 的定义尚缺乏共识,本指南中推荐定义如下:在保证根治性切除的前提下,尽量缩小手术范围,合理选择重建方式,以尽可能保留胃的功能。(专家赞同率: 96.97% )

早期胃癌的缩小手术,无论是胃切除范围、还是淋巴结清扫程度,都明显小于标准胃癌根治手术。其主要挑战在于,手术范围的缩小可能影响肿瘤的根治性。因此,精准诊断直接影响该技术的开展与推广。故建议术前通过超声内镜、多层螺旋CT、必要时核磁共振等影像学手段,综合评估肿瘤的具体位置、水平浸润范围、垂直浸润深度以及淋巴结和远处转移情况,从而对肿瘤进行精准定位和分期,选择最佳切除方式。

推荐意见 2 :建议术前个体化选择超声内镜及影像学等手段评估肿瘤位置、浸润情况以及淋巴结和远处转移情况,对肿瘤做精准定位及分期。(专家赞同率: 100% )

(一)内镜下切除(ER)

ER是针对早期胃癌病变的内镜下治疗,包括EMR和ESD。在胃功能保留方面,ESD是目前治疗cT1N0M0期肿瘤的首选治疗方式之一,但必须严格把控适应证 [8,10] 。

其绝对适应证包括:(1)无溃疡的分化型黏膜内癌;(2)病灶≤3 cm、有溃疡的分化型黏膜内癌;(3)病灶直径≤2 cm、无溃疡的未分化型黏膜内癌。

符合上述绝对适应证的患者经内镜切除后,内镜根治度(endoscopic radical cure degree,eCura)为C-1。发生局部复发后,内镜下判断仍符合绝对适应证的病变,可作为内镜治疗的扩大适应证。此外,对于高龄、手术风险高且伴有严重合并症的患者,在告知残留病灶的风险(可能以淋巴结转移的形式存在)并获得充分知情同意后,可酌情开展。分化型胃癌切缘选择距离病变边缘3~5 mm,未分化型胃癌切缘需至少1 cm。

eCura由局部切除程度和淋巴结转移两个因素决定,常用eCura分级法评估内镜切除的根治程度。

1.eCuraA:病灶完整切除,无溃疡,肿瘤直径

≤3 cm,分化型,pT1a期,水平和垂直切缘阴性,无脉管侵犯。

2.eCuraB:pT1b期病灶完整切除,黏膜下层浸润≤500 μm,肿瘤直径≤3 cm,分化型,水平和垂直切缘阴性,无脉管侵犯。

3.eCuraC:分化型肿瘤病灶侧切缘阳性或未完整切除时,归为eCuraC-1级;若不符合eCuraA、eCuraB或eCuraC-1级,则为eCuraC-2级。eCuraC-1级的患者淋巴结转移风险较低,在与患者充分沟通后,可选择再行ESD或进行外科切除。eCuraC-2级的患者淋巴结转移风险较高,原则上应进行外科切除。

推荐意见 3:ESD是目前≤3 cm的cT1aN0M0 期胃癌的首选手术方式之一。(专家赞同率: 100.00% )

推荐意见 4 :内镜切除术的根治程度推荐使用 eCura 分级判断,并个体化推荐后续治疗策略。(专家赞同率: 100.00% )

(二)胃局部切除(LG)

LG指的是非环周性胃切除,适用于没有淋巴结转移的早期胃癌患者。一般通过腹腔镜和内镜联合进行胃壁全层的局部切除。

对于超出ESD适应证或怀疑存在胃周淋巴结转移的早期胃癌患者,可以选择在有经验的胃癌治疗中心进行腹腔镜与内镜联合手术治疗(laparoscopic and endoscopic combined surgery,LECS)。该手术通过内镜辅助定位病灶并标记切除范围,或在腹腔镜协助下通过内镜或腹腔镜完成胃壁全层切除,术后再通过腹腔镜关闭胃壁缺损;对于淋巴结转移风险较高的患者,可联合腹腔镜进行区域性淋巴结清扫,以实现肿瘤根治 [11] 。2023年,葡萄牙学者的一篇荟萃分析评估了LECS在食管胃结合部(esophagogastric junction,EGJ)、胃和十二指肠病变患者中的疗效和安全性,并将LECS与ESD和单纯腹腔镜手术进行比较,该分析纳入了包括24项回顾性队列分析的1 336例患者,研究结果表明,与腹腔镜和ESD两组相比,LECS组的住院时间更短,R 0 切除率更高,且在胃和EGJ部位的手术发生不良事件更少,但手术时间较长 [12] 。

前哨淋巴结(sentinel lymph node,SLN)是指直接与原发肿瘤相连的第一站淋巴结。与单纯ESD相比,如果SLN未转移,则不需进一步扩大淋巴结清扫范围。目前,常用的SLN示踪技术(SNNS)包括染料法和放射性核素法。常用染料包括亚甲蓝、纳米碳和吲哚菁绿等,放射性核素一般使用锝标记胶体作为示踪剂。双示踪剂法结合了染料和放射性核素的优点,是目前最可靠的SLN检测方法 [13] 。双示踪剂法的SLN检出率为97.5%,敏感度为93.0%,评估转移的准确率为99.0% [14] 。

SLN的确认及切除SLN的获取方法主要有两种:(1)拾取法,仅摘除被标记的淋巴结。这是目前应用于黑色素瘤及乳腺癌SLN状态评估的常用方法 [15-16] 。(2)廓清前哨淋巴引流域(sentinel lymphatic basin,SLB),SLB包括胃左动脉区(主要为No.1、No.7和头侧2/3的No.3淋巴结)、胃右动脉区(主要为No.5、No.8a和尾侧1/3的No.3淋巴结)、胃网膜右动脉区(主要为No.4d和No.6淋巴结)、胃网膜左动脉区(主要为No.4sa和No.4sb淋巴结)和胃短动脉区(主要为No.11p淋巴结) [17] 。与单独摘除显影的SLN相比,切除前哨淋巴引流域能够显著提高SLN的检出率 [18] 。

目前,腹腔镜SNNS(LSNNS)的适应证尚不明确,韩国的一项多中心随机Ⅲ期试验(SENORITA)将腹腔镜SNNS的适应证定义为:(1)术前分期为ⅠA期;(2)内镜下肿瘤最大径<4 cm;(3)肿瘤边缘距幽门和贲门均≥2 cm。该研究所使用的双示踪剂法操作步骤如下:将吲哚菁绿(indocyanine green,ICG)和放射性同位素标记的白蛋白混合液,通过术中内镜入路注射到原发肿瘤的4个象限的黏膜下层。该研究证明,与标准腹腔镜胃癌根治术相比,LSNNS联合保留胃功能手术能够提高早期胃癌患者术后生活质量和营养状态,但3年无病生存率(disease-free survival,DFS)并未达到非劣效性目的 [19] 。由于胃癌的淋巴流向具有复杂性,且存在着多途径及跳跃性转移等问题,基于SNNS的FPG仍有待于更多的循证医学证据支持 [20] 。

推荐意见 5 :对于超出 ESD 治疗适应证的早期胃癌,可以尝试 LECS 进行局部胃切除联合或不联合针对性的区域淋巴结清扫。但尚属临床研究阶段。(专家赞同率: 97.22% )

推荐意见 6 : ICG 标记的 SLN 导航手术中,廓清 SLB 可以显著提高 SLN 的检出率,但仍有待更多的循证医学证据支持。(专家赞同率: 97.30% )

(三)节段胃切除(SG)

SG是指在保留胃幽门及贲门的基础上进行的小范围胃环周切除,最具代表性的手术为PPG手术。Maki等 [4] 于1967年首次提出PPG,并用于胃溃疡治疗。20世纪70年代,随着早期胃癌的定义以及其组织病理学的发展,PPG手术在治疗早期胃癌的安全性和有效性得到了认可,成为经典的保留胃功能的胃切除术式。目前公认的早期胃癌行PPG手术的适应证为:术前评估为cT1N0期,且肿瘤位于胃中段1/3的早期胃癌患者,病灶下极距幽门>4 cm(肿瘤下缘距下切缘2 cm,下切缘距幽门管至少2 cm) [8, 21] 。此外,有学者指出,对于侵犯胃上1/3的早期胃癌(无论是术前内镜检查和术后病理证实),满足肿瘤近端边界距离EGJ≥3 cm,肿瘤远端边界距幽门>4 cm,也可考虑行PPG手术 [22] 。由于目前PPG手术大多选择腹腔镜下清扫后再辅以小切口切除吻合,因此,推荐术前胃镜定位肿瘤的近端和远端切缘。如开展全腹腔镜PPG手术,建议术中胃镜辅助定位,以确保安全切缘。

PPG手术的D 1 淋巴结清扫范围包括No.1、No.3、No.4sb、No.4d、No.6和No.7淋巴结,D 1 +淋巴结清扫则增加了No.8a和No.9淋巴结。由于PPG手术需要完整保留胃窦的神经及血供,相应区域淋巴结清扫(No.1、No.5、No.6和No.12a)会受到影响,尤其由于迷走神经肝支及幽门支与肝固有动脉及胃右动脉伴行,无法对No.5及No.12a淋巴结实施清扫,以上原因会导致术者对根治手术的彻底性产生担忧。但之前的回顾性研究发现,对于肿瘤位于胃中1/3的T1期胃癌,No.5淋巴结的转移发生率仅为0~0.5%,而作为胃癌转移的第2站淋巴结,No.12a淋巴结转移的发生率更低 [23-26] 。韩国KLASS-04试验的短期结果显示,PPG与远端胃切除术的术后并发症和病死率以及术后1年倾倒综合征的发生率差异无统计学意义 [27-28] 。为PPG的安全性提供了更高级别的循证医学证据。

该术式的技术要点为胃切除范围应保留足够的幽门袖长度(应尽量>3 cm);保留胃窦及幽门管部位血供(包括胃右血管及幽门下血管)及迷走神经肝支和幽门支;清扫范围限于No.6a和No.6v淋巴结;胃中部早期癌无No.6i淋巴结转移,可不予清扫 [29-30] 。但对于迷走神经腹腔支的保留意义仍存在一定的争议 [31] 。

推荐意见 7 :对于肿瘤位于胃中段 1/3 、病灶下极距幽门 >4 cm ,不适合内镜切除的早期胃癌患者,可推荐行 PPG 术。(专家赞同率: 96.97% )

近年来,随着胃上1/3癌及食管胃结合部癌(adenocarcinoma of esophagogastric junction,AEG)发病率的逐渐增加,选择近端或全胃切除术作为治疗方案,成为临床讨论的焦点。根据第6版《日本胃癌治疗指南》推荐,PG和全胃切除均可作为治疗上1/3早期胃癌的可选术式 [8] 。然而,由于全胃切除术后胃的储存、机械研磨及分泌功能丧失,尽管术后反流症状的发生率较低,但常伴随体质量下降和营养吸收障碍,甚至可能出现严重低蛋白血症或贫血 [32] 。与此同时,一项多中心研究显示,对于新辅助治疗后肿瘤明显退缩的进展期胃上1/3癌,在确保安全切缘的前提下,行PG与全胃切除相比,远期预后相当,且远端淋巴结清扫治疗指数较低 [33] 。

(一)PG适应证

(1)早期胃癌位于胃上1/3或EGJ;保证切缘最少2 cm,远端残胃≥1/2;术前检查(CT及超声内镜)未发现淋巴结转移;肿瘤最大直径≤4 cm;(2)内镜下治疗(EMR或ESD)后的补救手术;(3)对于肿瘤退缩明显的新辅助治疗后胃上1/3或肿瘤直径<4 cm的AEG,在肿瘤根治及保留足够胃功能前提下,可在临床研究中探索性开展 [34-37] 。

对于PG手术,需满足切除后残胃有足够的容积,即残胃容量至少达到切除前容量的1/2。PG手术的淋巴结清扫范围包括:D 1 (No.1、No.2、No.3a、No.4sa、No.4sb和No.7淋巴结)、D 1 +(D 1 淋巴结+No.8a、No.9和No.11p)、D 2 (D 1 淋巴结+No.8a、No.9、No.11p和No.11d)淋巴结清扫。进行淋巴结清扫时,应注意保护迷走神经肝支,后者由迷走神经前干在膈肌裂孔平面发出,沿食管右侧下行,有数个小分支在肝胃韧带紧靠肝下缘走向肝十二指肠韧带,腹腔镜下清晰可辨。不推荐PG手术时行幽门成形术。

推荐意见 8:对于发生于胃上1/3的早期胃癌,在肿瘤R 0 切除前提下,可行 PG。对于肿瘤直径<4 cm的AEG,在肿瘤R 0 切除前提下,在经验丰富的大容量中心,可探索性开展 PG。(专家赞同率:94.12%)

(二)PG手术后的消化道重建

根据《近端胃切除消化道重建中国专家共识(2021版)》定义,对于近端胃切除术后消化道重建的理想要求包括:(1)残胃容积足够;(2)食物可通过十二指肠生理通道;(3)有效的抗反流效果;(4)延缓食物快速排空至空肠远端;(5)尽可能保留原有消化道分泌、消化和吸收功能;(6)手术简洁安全;(7)术后胃镜检查便捷 [38-39] 。

经典PG术后的消化道重建方式是远端残胃与食管吻合,因具有操作简单、吻合口少、保留正常生理途径和保留一定的残胃储存功能等特点,临床上一直在沿用。但贲门功能的缺失导致较高的胃食管反流发生率,使得患者的生活质量较低。为了解决PG残胃食管吻合引起的食管反流,多年来进行了大量的探索,主要聚焦重建“高压带”、重建“His角、胃底穹窿和Les括约肌”以及“建立缓冲带”等3个抗反流关键环节 [38] 。由此陆续出现了食管-管型胃吻合、双通道吻合(double tract reconstruction,DTR)、间置空肠吻合、食管残胃侧侧吻合术(SOFY,又称Side Overlap吻合)、双肌瓣吻合(double-flap technique,DFT,又称Kamikawa吻合)等重建方式。一项国内多中心研究纳入338例近端胃切除术后行抗反流重建的胃癌患者,结果表明,DFT相比于管型胃及DTR手术时间更长,但术后营养状态及生活质量得到明显改善,而DTR相比于DFT,术后反流性食管炎风险更低 [40] 。因此,综合考虑手术操作难度和术后抗反流效果等因素,更新版的《近端胃切除消化道重建中国专家共识(2024版)》认为,DFT、DTR及管型胃吻合依次为近端胃切除术后抗反流的推荐术式 [41] 。

近年来,依托上述抗反流经典重建方式为基础的优化改良新型术式逐步得到关注。具有代表性的术式如下。

1.管型胃“程式Giraffe吻合”:在原有管型胃吻合的基础上,胃角水平再次向小弯侧横向离断胃窦与胃体交界线,形成人工胃底及His角,距离His角>7 cm处使用直线或圆形切割闭合器做食管-胃吻合。一项纳入100例Giraffe吻合的多中心研究结果表明,术后反流性食管炎发生率11.0%,胃排空功能较好 [42] 。

2.改良SOFY吻合:2022年,首次提出SOFY吻合的日本学者Yamashita等 [43] 报道了一种改良SOFY吻合方式,将食管残端右侧壁与残胃进行侧侧吻合,随后将食管左侧壁及下端与残胃缝合固定,保留食管后壁在假穹窿的压力,具有一定抗反流效果。

3.单肌瓣、隧道式吻合及拱桥式吻合:传统Kamikawa吻合操作流程复杂,手术时间较长,具有较长的学习曲线。近年来,国内学者不断改良优化,相继衍生出胃大弯开襟的单肌瓣吻合、食管残胃斜角吻合加单肌瓣成形术等创新术式,有效权衡了肌瓣缺血和黏膜撕裂等风险 [44-45] 。与此同时,北京大学肿瘤医院李子禹等 [46] 首次报道了3例单肌瓣拱桥式吻合技术,该术式的理念来源于“隧道技术”,朝向胃小弯打开一“匚”形肌瓣,并缝合关闭纵行切口形成“拱桥”,将食管断端穿过拱桥并与残胃前壁连续缝合,整体重建时间大大缩短,无吻合口狭窄等严重并发症发生。江苏省肿瘤医院李刚教授团队报道了10例食管胃隧道式吻合技术(Tunnel法),不切开浆肌瓣,将食管拖入隧道进行吻合,以缩短手术时间并提高抗反流效果 [47] 。

推荐意见 9:PG术后最佳的消化道重建方式目前尚缺乏高级别循证证据,仍有待进一步临床试验以规范普及改良抗反流术式的临床应用。(专家赞同率:100.00%)

对于不适合内镜下切除或局部切除术的早期远端胃癌患者,远端胃切除术并淋巴结清扫被认为是标准的手术方式。然而,部分患者术后出现消化功能异常及营养障碍。为了解决这一问题,保留迷走神经的远端胃切除术被用于早期胃癌的外科治疗,该术式保留了支配肝和胆道的迷走神经前干的肝支及支配消化道的迷走神经后干的腹腔支 [48] 。既往研究证实,单纯进行迷走神经肝支的保护可以降低胆汁淤积和胆囊结石的发病率,且患者术后1年内腹泻和食欲下降的发生率更低 [49-50] 。山东大学齐鲁医院于文滨教授开展的一项前瞻性随机对照研究表明,在远端胃癌根治术中保护部分迷走神经胃前支及胃后支,可显著降低患者胃瘫的发生率,改善生活质量 [51] 。可见迷走神经腹腔支的保留对胃切除术后患者的消化功能恢复至关重要。

推荐意见 10 :对于没有广泛淋巴结转移的早期胃 癌患者,在远端胃癌根治术中应尽可能保护迷走神 经,包括肝支及腹腔支,以降低胃瘫及胆道相关并发 症的发生率,改善生活质量。(专家赞同率: 93.75%)

胃保功能手术后功能评价是一个多维度过程,主要聚焦于4个方面,即残胃功能评价、功能相关性并发症评价、术后营养状况评价及生活质量评价。其评价标准可分为客观的内镜、影像、血液检查及主观的生活质量或症状量表 [28,52] 。各项目之间的权重以及各要素的取舍,需不断更新的循证医学证据支持。

(一)残胃功能评价

残胃功能评价主要涉及生理通道功能、储存功能以及初步消化-分泌功能。生理通道功能评价关注的是手术后是否有效地降低了反流性食管炎的发生率,例如保留贲门的胃切除术、食管-管型胃吻合、间置空肠和双通道吻合等术式被证实可以有效减少食管反流 [53] 。这些功能可通过胃镜、水溶性造影、pH监测和食管测压等检查进行评价。胃及双通道储存功能评价主要是了解胃残余容量和排空节律,可通过核素造影检查予以明确并评价,其他指标包括肠管内钡剂储留时间和代胃肠管最大直径等。初步消化分泌功能包括物理性和化学性两类,主要通过胃酸检测予以评价。

一项前瞻性研究中,27例接受腹腔镜近端胃切除双通道重建术(laparoscopic proximal gastrectomy with double-tract reconstruction,LPG-DTR)的患者,术后第3、12和24个月的平均胃排空半周期分别为322.3、204.0和295.3 min;术后3个月,食物进入残胃与空肠的平均百分比分别为49.8%和50.3%;术后12个月,分别为55.7%和44.4%;术后24个月,分别为58.3%和41.7% [54] 。然而,目前仍缺乏足够的循证医学证据支持。综合考虑现有研究方法以及我国胃保功能手术的开展现状,本共识优先推荐通过胃镜检查评估残胃功能,其次推荐水溶性造影检查 [28,53-55] 。

推荐意见 11 :残胃功能评价主要涉及生理通道功能、储存功能以及初步消化 - 分泌功能,优先推荐胃镜检查,其次是水溶性造影检查。(专家赞同率: 100.00% )

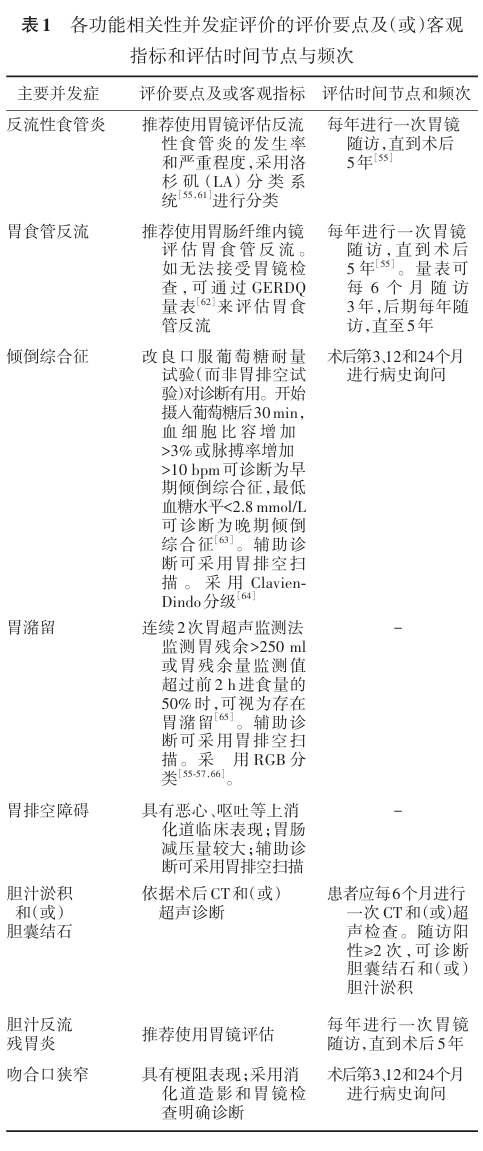

(二)功能相关性并发症评价

胃切除术后功能相关性并发症主要包括贲门相关并发症(如反流性食管炎和胃食管反流) [55-57] 、幽门相关并发症(倾倒综合征、胃潴留和胃排空障碍) [28] 、胆相关并发症(胆汁淤积、胆囊结石和胆汁反流) [49] 和其他胃功能相关并发症(残胃炎和吻合口狭窄) [58] 。这些并发症直接影响患者的术后生活质量,因此是评价手术成功与否的重要指标(表1)。KLASS-04意向治疗分析中,腹腔镜下保留幽门胃切除术(laparoscopic PPG,LPPG)与腹腔镜远端胃切除术(laparoscopic distal gastrectomy,LDG)术后1年倾倒综合征的发生率LPPG组为13.2%,LDG组为15.8%;LPPG组术后胆结石发生率显著低于LDG组(2.33%比8.66%, P =0.026),但反流性食管炎(17.8%比6.3%, P =0.005)和Ⅳ级胃延迟排空(16.3%比3.9%, P =0.001)发生率更高 [10] 。另一项纳入948例PPG和1 479例LDG患者的Meta分析结果显示,PPG组胆囊结石发生率、残胃炎发生率、胆汁反流发生率、胃排空延迟发生率和术后倾倒综合征发生率均较低,但术后整体并发症发生率和反流性食管炎发生率比较,差异无统计学意义 [59] 。在胃上部癌的研究中,KLASS-05结果显示,在术后2周时腹腔镜下全胃切除术(laparoscopic total gastrectomy,LTG)与LPG-DTR在包括反流症状在内的餐后症状的Visick评分无显著差异 [60] 。

(三)术后营养状况评价

手术后的营养状况评价是衡量胃功能保留程度的重要方面。FPG旨在通过减少胃切除范围、保留幽门和保留迷走神经等方式,维持胃的正常消化及分泌功能,从而改善患者的营养吸收和整体健康状况。由于目前尚无统一标准,共识推荐,临床使用时根据可操作性联合进行评估 [67] 。

1.患者主观整体评估(patient-generated subjective global assessment,PG-SGA):这是一种专门设计用于肿瘤患者营养状况评估的工具,它涵盖了患者对自身营养状态的主观评价,包括体质量变化、饮食摄入量、症状学和生活功能等。

2.营养不良全球领导层倡议(global leadership and engagement on malnutrition,GLIM) [68] :该倡议创造了一种基于共识的表观型和病因型标准去记录成人营养不良的发生,在综合考虑了营养筛选和评估中的变量之后,GLIM是描述患者营养不良的可行性指标的最小集合。2020年,ESPEN和ASPEN官方杂志同时发表了GLIM验证指南 [69-70] 。其中身体成分分析中肌肉和脂肪等体成分指标与GLIM有较好的相关性,可推荐用于评估胃保功能患者术后的营养状况 [71] 。目前,欧洲老年肌少症工作组(European Working Group on Sarcopenia in the old people,EWGSOP)建议,将步速测试作为弱体力初始筛查手段,并使用0.8 m/s作为临界值,通过肌肉力量和肌肉质量诊断肌少症;前者通过步速测试、握力测试和用力呼气量测试来测量 [72] ;而后者可以通过计算机断层扫描、磁共振成像、双能X射线吸收法和生物阻抗分析来评估。目前GLIM的诊断标准包括通过多种检测手段评估减少的肌肉质量作为营养不良表型诊断标准 [73] 。因此,也可用于比较不同胃保功能术式对营养的影响。

3.血生化指标:本共识推荐采用常规血生化指标前后动态变化及补充量对FPG术后胃功能进行评价。主要包括血清总蛋白、白蛋白 [56-57] 、血红蛋白、维生素B12、总胆固醇、血清转铁蛋白和淋巴细胞计数,用以反映患者营养和免疫状态。一项韩国多中心前瞻性研究表明,LTG组和LPG-DTR组术后2年血红蛋白变化差异无统计学意义,但LTG组术后需要补充更多维生素B12 [54] 。KLASS-04研究数据显示,LPPG较LDG的血红蛋白和血清白蛋白下降幅度更低 [28] 。国内回顾性研究结果发现,术后1年时,与Roux-en-Y吻合组患者相比,双通道吻合组患者的体质量、血红蛋白及维生素B12降低率更少,术后2年时,双通道吻合组患者的维生素B12降低率仍更少,两组总蛋白、白蛋白、总胆固醇、体质量及血红蛋白的降低率相近 [74] 。另一项回顾性研究发现,针对超重或肥胖胃癌患者,LPPG术后2年时的前白蛋白水平和术后6、12及24个月时的血红蛋白水平均显著优于LDG组,且在LPPG组中,2年时的前白蛋白和血红蛋白水平几乎恢复到基线水平 [75] 。

推荐意见 12 : FPG 术后营养状况的最佳评估手段目前尚无统一标准,临床医生可根据各自中心现有的临床条件,选择合适的营养评估方法。(专家赞同率: 100.00% )

(四)术后生活质量评价

由于主观症状更能直接反映患者对生活质量的耐受程度,因此需要重视FPG后的生活质量评价,但目前尚无专门针对FPG的术后生活质量评价标准。可参照目前胃癌领域公认的量表。本共识推荐欧洲癌症研究与治疗组织生活质量问卷-C30(European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of life questionnaire- C30,EORTC QLQ-C30) [76] 、EORTC QLQ胃癌特异性问卷(EORTC QLQ stomach cancer-specific questionnaire)和胃切除术后综合征评估量表-45 (postgastrectomy syndrome assessment scale-45,PGSAS-45) [77] 以及术后胃切除综合征评估量表- 37(post-gastrectomy syndrome assessment scale-37,PGSAS-37)等量表作为胃功能评价工具 [52,78-79] 。韩国KLASS-04采用了QLQ-C30进行生活质量评价,其研究表明,LPPG与LDG术后3年患者的生活质量差异无统计学意义 [28] 。另一项针对胃上部癌的随机对照研究则同时采用了QLQ-C30和EORTC QLQ胃癌特异性问卷评价生活质量,与LTG组相比,LPG-DTR组的EORTC QLQ-C30的体功能评分和社会功能评分更高 [54] 。

推荐意见 13:目前尚缺乏关于FPG术后生活质量评价的标准方法。本共识结合既往文献报道,优先推荐临床医生使用EORTC QLQ - C30对患者行生活质量评价。(专家赞同率:100.00%)

胃癌免疫治疗时代的来临进一步推动了精准化、个体化治疗理念的进步;随着影像组学、淋巴结示踪技术、人工智能、功能可视化腹腔镜的跨越式发展甚至革命性突破,FPG无疑将成为胃癌外科的重要探索方向。此外,机器人手术平台拥有更微创、更精准的操控系统,随着机器人系统的不断普及和研究的不断深入,将有助于FPG更好地开展。因此,我们有理由相信,在不久的将来,胃癌的保功能手术适应证将进一步拓展,手术的质量控制和评价体系将更加完善,创新的手术方法将层出不穷,个体化、精细化、高效化和全程化的患者管理将成为常态,“保功能手术”必将从创新走向规范。作为微创外科理念与技术发展的一个重要标志,胃癌的保功能手术核心在于“保护性根治”。此外,提供高级别循证医学证据的相关研究,例如真实世界研究及RCT研究等,将成为胃癌保功能手术顺利开展的重要保证。

同时我们也必须认识到,外科手术仅是肿瘤治疗的局部手段之一。随着多学科协作的深入,外科手术的传统主导地位需要被重新审视。另一方面,“微创外科”的理念也应当从仅仅关注机体局部的损伤,扩展到对患者全身系统乃至心理影响的全面考量。外科、内科、内镜、病理、影像、放疗、介入、营养及心理等不同专业人员将共同为患者制定个性化的治疗方案,从围手术期诊疗到手术方案的制定与实施以及营养支持、心理干预等多个方面,为患者提供全方位的医疗服务。我们期待多学科诊疗及医患共同决策模式下的保功能手术,助力更多胃癌患者,更好地实现其社会功能和价值。

《中国胃癌保功能手术外科专家共识( 2025版)》制订专家组成员名单 (按姓氏拼音首字母排序)

指导专家: 陈凛(北京大学国际医院)、季加孚(北京大学肿瘤医院)、胡祥(大连医科大学附属第一医院)、李国新(清华大学附属北京清华长庚医院)、秦新裕(复旦大学附属中山医院)

执笔专家: 李子禹(北京大学肿瘤医院)、练磊(中山大学附属第六医院)、卫勃(解放军总医院)、季刚(空军军医大学西京医院)、王桂华(华中科技大学同济医学院附属同济医院)

统稿专家: 刘凤林(复旦大学附属肿瘤医院)、陆俊(复旦大学附属肿瘤医院)

讨论专家: 程向东(浙江省肿瘤医院)、丁印鲁(山东大学第二医院)、樊林(西安交通大学附属第一医院)、蒿汉坤(复旦大学附属华山医院)、何显力(空军军医大学唐都医院)、胡文庆(山西医科大学附属长治市人民医院)、胡建昆(四川大学华西医院)、黄昌明(福建医科大学附属协和医院)、季刚(空军军医大学西京医院)、靖昌庆(山东第二医科大学附属山东省立医院)、李乐平(山东第二医科大学附属山东省立医院)、李立波(浙江大学医学院附属邵逸夫医院)、李勇(广东省人民医院)、李文亮(云南省肿瘤医院)、李子禹(北京大学肿瘤医院)、梁品(大连医科大学附属第一医院)、梁寒(天津肿瘤医院)、练磊(中山大学附属第六医院)、刘凤林(复旦大学附属肿瘤医院)、陆俊(复旦大学附属肿瘤医院)、钱锋(陆军军医大学附属西南医院)、石彦(陆军军医大学附属西南医院)、宋武(中山大学附属第一医院)、陶凯雄(华中科技大学同济医学院附属协和医院)、王权(吉林大学第一医院)、王桂华(华中科技大学同济医学院附属同济医院)、王振宁(中国医科大学附属第一医院)、卫勃(解放军总医院)、杨昆(四川大学华西医院)、杨力(江苏省人民医院)、严超(上海交通大学医学院附属瑞金医院)、燕速(青海大学附属第一医院)、余江(南方医科大学南方医院)、尤俊(厦门大学附属第一医院)、于文滨(山东大学齐鲁医院)、臧潞(上海交通大学医学院附属瑞金医院)、赵高平(四川省人民医院)、郑朝辉(福建医科大学附属协和医院)、朱甲明(中国医科大学附属第一医院)、张文斌(新疆医科大学附属肿瘤医院)、徐皓(江苏省人民医院)

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

滑动阅读参考文献

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号