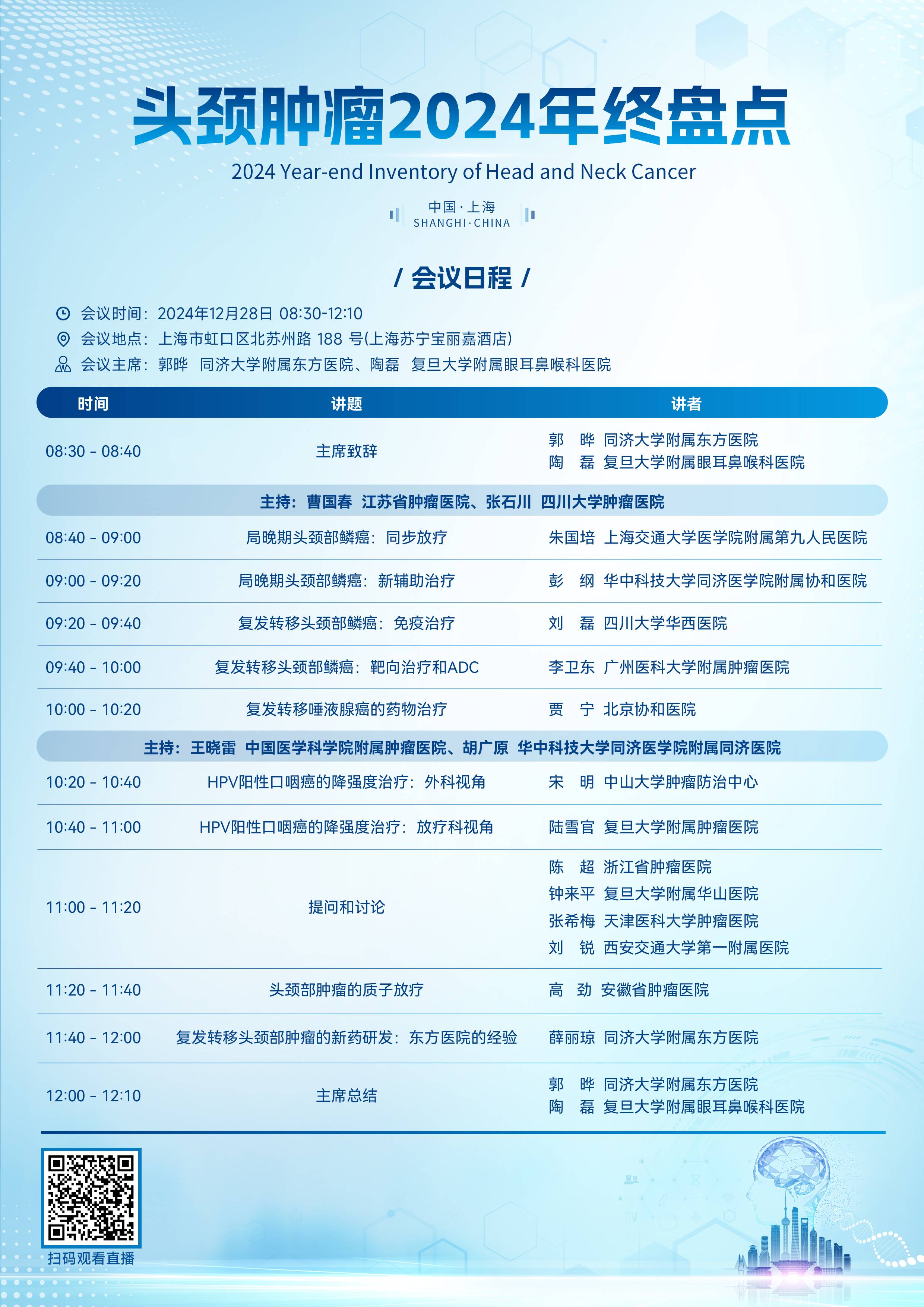

由杭州东方临床肿瘤研究中心主办的“头颈肿瘤2024年终盘点”会议于2024年12月28日在上海成功举办。本次会议全面覆盖了局晚期头颈部鳞癌的同步放疗、新辅助治疗、免疫治疗、靶向治疗和ADC应用,以及HPV阳性口咽癌的降强度治疗等议题。会议汇聚了国内头颈肿瘤诊疗领域的顶尖专家学者,共同回顾和展望头颈肿瘤诊疗的最新进展。【肿瘤资讯】特此整理大会精华内容,以供读者参考。

开场致辞

会议伊始,大会主席同济大学附属东方医院郭晔教授和复旦大学附属眼耳鼻喉科医院陶磊教授发表致辞。他们表示,近年来头颈肿瘤不同治疗手段的探索蓬勃发展,临床研究成果值得我们认真总结和分享。同时,期待在未来一年,能有更多积极的临床研究成果涌现,为患者带来更有效的治疗方案,为医学界带来更深刻的洞见。最后,两位专家对参与本次会议的同仁表示了热烈的欢迎和衷心的感谢。

第一环节:局晚期、复发性头颈部肿瘤治疗进展

在江苏省肿瘤医院曹国春教授和电子科技大学附属肿瘤医院·四川省肿瘤医院张石川教授的主持下,多位专家分享了局晚期、复发性头颈肿瘤治疗的最新进展和策略优化。

局晚期头颈部鳞癌:同步放疗

上海交通大学医学院附属第九人民医院朱国培教授就局部晚期头颈部鳞状细胞癌(LA-HNSCC)的放疗联合策略及强度优化进行了深入分享。朱教授指出,与单一放疗相比,联合治疗策略具有协同增效、全面控制肿瘤进展以及降低复发风险的明显优势。常见的联合方式主要有两种,一种是同步协同,如放化疗联合和靶向治疗联合;另一种是疗效接力,如诱导治疗和辅助治疗,尽管目前的研究尚未显著提升治疗效果,但免疫治疗时代的到来为标准治疗的融合带来了新的探索方向。这包括调整放疗部位、改变放疗剂量、探索更好的免疫治疗方案、以及生物标志物和毒性管理方案的优化等,旨在进一步提升治疗效果,为HNSCC患者提供个性化和精准的治疗选择。

局晚期头颈部鳞癌:新辅助治疗

华中科技大学同济医学院附属协和医院彭纲教授分享了LA-HNSCC新辅助治疗的最新进展。彭教授指出,尽管PF和TPF方案在客观缓解率上表现优异,但尚未显著提升总生存率,然而,识别“潜在获益人群”对于个体化治疗至关重要。在放疗领域,新辅助治疗的引入显著提升了患者的生存率。新辅助靶向治疗中,西妥昔单抗为不耐受5-FU、铂类和高龄患者带来新选择。彭教授还强调了新辅助免疫治疗的探索,包括单一免疫治疗、联合免疫治疗以及免疫治疗与其他手段的联合,这些探索为未来治疗策略的发展提供了新的方向。未来研究的关键问题包括确定新辅助治疗的最佳周期数、探索新的治疗靶点、评估新辅助治疗后手术的最佳时机,以及寻找疗效预测标志物等。

复发转移头颈部鳞癌:免疫治疗

四川大学华西医院刘磊教授深入剖析了R/M HNSCC免疫治疗的最新研究进展。刘教授指出,在复发可局部治疗的患者中,目前的治疗原则仍以手术或放疗为主。手术疗效有限,大多数患者对化疗的耐受性较差,需要多学科合作为患者提供精准治疗方案。在这一背景下,免疫治疗的兴起为患者带来了新的治疗选项。对于R/M HNSCC,基于KEYNOTE和Checkmate系列研究,免疫检查点抑制剂成为R/M HNSCC一线及二线标准治疗策略,改变了不可手术R/M HNSCC的治疗指南。同时,新型免疫检查点抑制剂及其联合治疗方案,包括化免、双免、靶免联合方案已在晚期一线二线治疗中显示较好的疗效。刘教授强调,未来的研究需要聚焦于确定免疫治疗在R/M HNSCC治疗中的最优介入时机,同时,探索免疫治疗与其他药物的联合应用,旨在实现高效低毒的治疗效果。

R/M HNSCC:靶向治疗和ADC

广州医科大学附属肿瘤医院李卫东教授就R/M HNSCC的靶向治疗和抗体偶联药物(ADC)的应用进行了深入的分享。在靶向治疗方面,李教授详细介绍了HNSCC的基因图谱和靶向治疗的潜在通路,包括细胞周期、FGFR、EGFR、MET等。特别提到了R/M HNSCC的一线或二线靶向治疗中,西妥昔单抗与免疫治疗、化疗或其他治疗方法的联合应用已经成为热点趋势。尽管如此,目前尚不清楚哪种联合方案最为有效,还需要更多的实验数据来确定最佳治疗方案。在ADC领域,李教授强调了ADC药物在R/M HNSCC后线治疗中的潜力,提到了多种ADC药物的临床探索,强调了精准检测在选择ADC治疗中的重要性,以及不良反应控制的必要性。他指出,尽管ADC药物在国内尚处于早期阶段,但国内药企在这一领域的研究进展迅速,未来的应用前景广阔。

复发转移唾液腺癌的药物治疗

北京协和医院贾宁教授就复发转移唾液腺癌的特征、靶向治疗策略和研究方向进行了精彩分享。他指出,唾液腺癌分子病理特征具有高度选择性,不同病理亚型需采取差异化的靶向治疗策略。在靶向治疗领域,贾教授详述了NTRK、HER2、AR、Notch以及VEGF等靶点的治疗潜力。贾教授还特别提到了ADC药物在唾液腺癌治疗中的应用前景,如T-Dxd在HER2阳性实体瘤中显示出高客观缓解率和持久的DOR。并提出了未来研究方向,包括开展类似ESCAT的CSCAT(CSCO Scale for Clinical Actionability of molecular Targets),旨在充分利用中国患者资源,以促进唾液腺癌治疗的进一步发展。

第二环节:降阶治疗、质子治疗和新药研发进展

在中国医学科学院附属肿瘤医院王晓雷教授和华中科技大学同济医学院附属同济医院胡广原教授的共同主持下,众多专家分别就HPV阳性口咽癌的降阶梯治疗、头颈部肿瘤的质子治疗以及新药研发的最新进展进行了分享。

HPV阳性口咽癌的降阶治疗:外科视角

中山大学肿瘤防治中心宋明教授在会议中深入探讨了HPV阳性口咽癌的降强度治疗策略,从外科视角提出了三个主要策略:手术降阶梯、化疗降阶梯和放疗降阶梯。手术降阶梯策略包括采用经口机器人手术(TORS),术后辅助减量,以及在新辅助后进行手术。化疗降阶梯则涉及减少化疗剂量和免除铂类药物的使用。放疗降强度策略则包括缩小放射野、降低放射剂量,以及根据诱导治疗反应调整放射治疗。宋教授展望了HPV阳性口咽癌治疗的未来,强调尽管目前缺乏最佳治疗方案,但持续的研究和探索至关重要。对于早期患者,TORS手术可实现口咽功能保全以及生存改善,术后辅助治疗强度可考虑降低。对于局部晚期患者,新辅助治疗结合序贯TORS手术可能成为同步放化疗的替代选择,为患者带来潜在益处。此外,宋教授提出,探索分子靶标和治疗选择的分层因素对于实现HPV阳性口咽癌的精准和个性化治疗具有重要意义。

HPV阳性口咽癌的降阶治疗:放疗科视角

复旦大学附属肿瘤医院陆雪官教授从放疗科的角度深入探讨了HPV阳性口咽癌的降强度治疗策略。陆教授指出,新辅助化疗联合靶向或免疫治疗后,对手术病例的术后放疗、化疗和/或免疫治疗进行精细调整和优化,是一个具有重要研究价值的领域。然而,针对未筛选的全人群病例,降低强度的根治性放疗在随机的II期和III期临床试验中并未取得预期效果,如HN002、HN005、RTOG1016和De-ESCALaTE研究均显示阴性结果。陆教授强调,未来的研究应更加关注肿瘤的异质性,并致力于筛选出那些适合接受降强度治疗的患者。此外,采用乏氧(动态)检测技术的方法,结合诱导化疗的应答情况,进行个体化的分层治疗,是一个具有重要研究前景的领域。质子或重离子放疗等新技术的应用,作为非降强度治疗的策略,也是实现减毒增效治疗的重要研究方向。这些先进的放疗技术能够更精确地定位肿瘤,减少对周围正常组织的损害,从而在提高治疗效果的同时,降低患者的治疗负担。

讨论环节,在王晓雷教授和胡广原教授的主持下,浙江省肿瘤医院陈超教授、复旦大学附属华山医院钟来平教授、天津医科大学肿瘤医院张希梅教授和西安交通大学第一附属医院刘锐教授就HPV阳性口咽癌的降强度治疗进行了深入探讨。专家们指出,将P16作为HPV相关口咽癌的唯一标志不够精准,因为P16阳性的口咽癌中约13.5%实际上与HPV无关。这一发现提示治疗策略需更细致考量。随着辅助治疗效果提升,手术范围缩小将成为趋势,外科医生的角色可能转变为清扫或使用微创技术。专家们关注到国内HPV感染数据的缺乏,并担忧现有研究结果在该疾病非流行区域的适用性。同时,他们讨论了分层治疗以及在降强度治疗中如何平衡生存率和生活质量的问题,强调不仅要关注短期效果,还要考虑长期生活质量的影响。

头颈部肿瘤的质子放疗

安徽省肿瘤医院高劲教授分享了头颈部肿瘤质子放疗的最新进展,包括该领域的历史发展、重要研究成果以及复发头颈部肿瘤的质子放疗情况,同时介绍了该院质子治疗的实践经验。高教授强调,质子放疗因其独特的物理学优势,在头颈部肿瘤治疗中展现出良好的临床效果,特别适用于肿瘤毗邻危及器官,能有效减少对正常组织的毒副作用,提升患者的生存质量。对于复发性头颈部肿瘤,质子治疗显示出良好的安全性和有效性。随着技术进步,预计质子放疗将与化疗和/或免疫治疗等其他治疗手段相结合,以实现更佳的肿瘤治疗效果。

复发转移头颈部肿瘤的新药研发:东方医院的经验

同济大学附属东方医院薛丽琼教授分享了本院复发转移头颈部肿瘤新药研发的经验。尽管R/M HNSCC的全身系统治疗有所提升,但治疗手段依然有限,东方医院因此开展了一系列临床研究,以提供更多治疗选择。这些研究包括一线、二线及后线治疗,涉及基于PD-1的多免疫治疗、PD-1和CTLA-4的双抗治疗,以及与跨国药企合作的联合治疗。对于CPS评分阴性或未检测的患者,东方医院也在探索免疫治疗联合化疗的可能性。当前研究热点集中在免疫检查点抑制剂的联合治疗,包括抗EGFR抑制剂的靶免联合以及新型免疫药物的双免联合。同时,ADC药物作为一种新兴靶向治疗手段,在HNSCC治疗中显示出优秀的疗效和潜力,特别是EGFR ADC和B7-H3 ADC等药物。另外,对于发病率较低的涎腺癌,基于分子靶向的精准治疗是未来值得探索的有效手段,需要更多关注和研究。

大会总结

会议尾声,郭晔教授对本次大会进行了深刻的总结。郭教授指出,本次大会内容丰富多彩,深入探讨了头颈肿瘤治疗的进展,涵盖了外科、放疗、内科等多个专业角度。相信每位参会者都能从中获得启发,对自己未来的研究有所裨益。期待未来头颈肿瘤的MDT和临床研究能取得更大突破,最终为我们的患者带来更多获益。

排版编辑:xiaodong

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号