第47届圣安东尼奥乳腺癌研讨会(SABCS)在美国圣安东尼奥圆满落幕。该大会汇聚了近一年来乳腺癌领域的最新研究成果、治疗进展和技术创新等亮点。

近年来,靶向治疗和免疫治疗已成为乳腺癌研究的热点。本次会议上,复旦大学附属肿瘤医院张剑教授团队主导及参与的多项靶向、免疫治疗相关研究成功入选。【肿瘤资讯】特邀请张剑教授接受专访,分享该团队的最新进展及研究经验。

张剑教授:三阴性乳腺癌(TNBC)的标准一线治疗是白蛋白紫杉醇单药,也可以使用GP方案(吉西他滨联合顺铂)、GC方案(吉西他滨联合卡铂)、AP方案(白蛋白紫杉醇联合顺铂/卡铂)等。近年来,免疫治疗作为新兴的治疗策略也开始渗透到TNBC的一线治疗领域。比如,对于PD-L1阳性(CPS≥10)的TNBC患者,KEYNOTE-355研究[1]揭示了帕博利珠单抗联合化疗方案的显著疗效,该治疗策略已获得FDA批准,但在我国还未获批。对于PD-L1阳性(CPS≥1)的TNBC患者,TORCHLIGHT研究表明,在白蛋白紫杉醇的基础上加用特瑞普利单抗相较于单一化疗展现出了显著的临床优势[2],并且该适应证已得到NMPA批准。

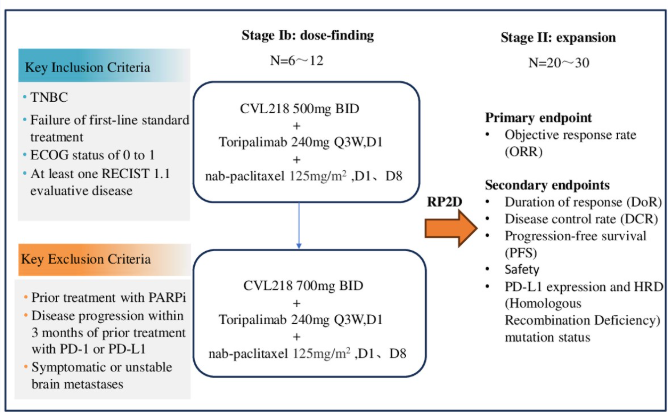

在此基础上,探索进一步提升治疗效果、延长无进展生存期(PFS)及总生存期(OS)的可能性成为值得我们思考的问题。当前的研究路径主要包括两个方面:一是根据“复旦分型”对TNBC患者进行精细分层;二是探索在现有治疗方案中添加新型药物的可能性。在本次SABCS大会上报告的研究中,我们选择了添加PARP抑制剂CVL218作为新的治疗策略(P4-04-31)[3]。尽管PARP抑制剂传统上多用于BRCA1/2突变或PALB2突变的患者,但研究显示其与免疫治疗之间有一定的协同效应。因此,我们尝试在白蛋白紫杉醇联合特瑞普利单抗的基础上加入PARP抑制剂CVL218。

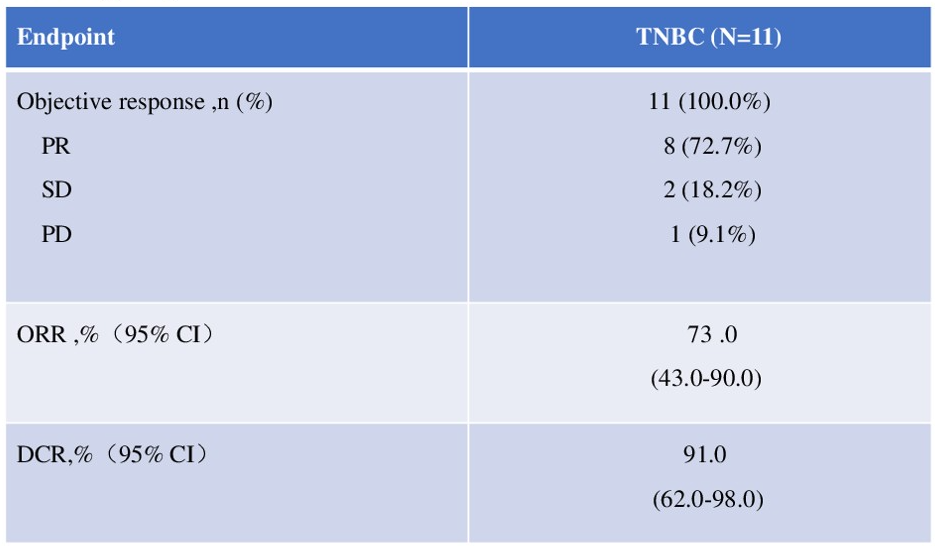

在研究初期,我们首先进行了剂量探索,以确定CVL218的最佳给药模式,并最终确定了500mg每日两次(bid)的给药剂量。截止到2024年7月15日,我们已初步报告了纳入1bⅠ期(6例患者)和Ⅱ期(6例患者)的数据[3]。结果显示,该联合治疗方案的客观缓解率(ORR)高达73%,相较于历史数据表现出明显优势,同时疾病控制率(DCR)也维持在91%的较高水平。安全性方面,主要的3级或以上级别的安全性事件是肝脏损伤,发生率为2.6%,总体安全可控,未发生5级治疗相关不良事件(TRAE),为我们后续研究提供了很大的信心。

表1 疗效结果

本研究有望在当前经典治疗方案的基础上实现进一步的突破。值得注意的是,研究过程中还观察到PD-L1阴性的患者同样展现出积极的治疗反应。因此,我们计划将这一研究的探索范围扩展至PD-L1阴性的患者群体,进一步的研究数据,我们将在后续的学术会议上进行汇报。

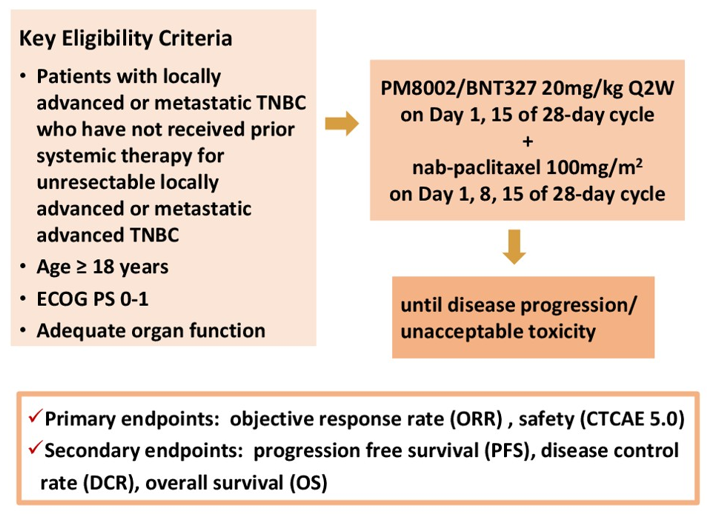

张剑教授:这项研究是吴炅教授与我们团队共同开展的一项具有开创性的Ib/II期临床研究(PS3-08)[4]。我们非常看重白蛋白紫杉醇联合免疫治疗策略的创新应用,并不断探索其疗效增强的新途径。PM8002/BNT327是一种集免疫治疗与抗血管生成于一体的双功能抗体,为我们的研究开辟了新的方向。

图2 PM8002/BNT327 Ib/II期研究设计(NCT05918133)

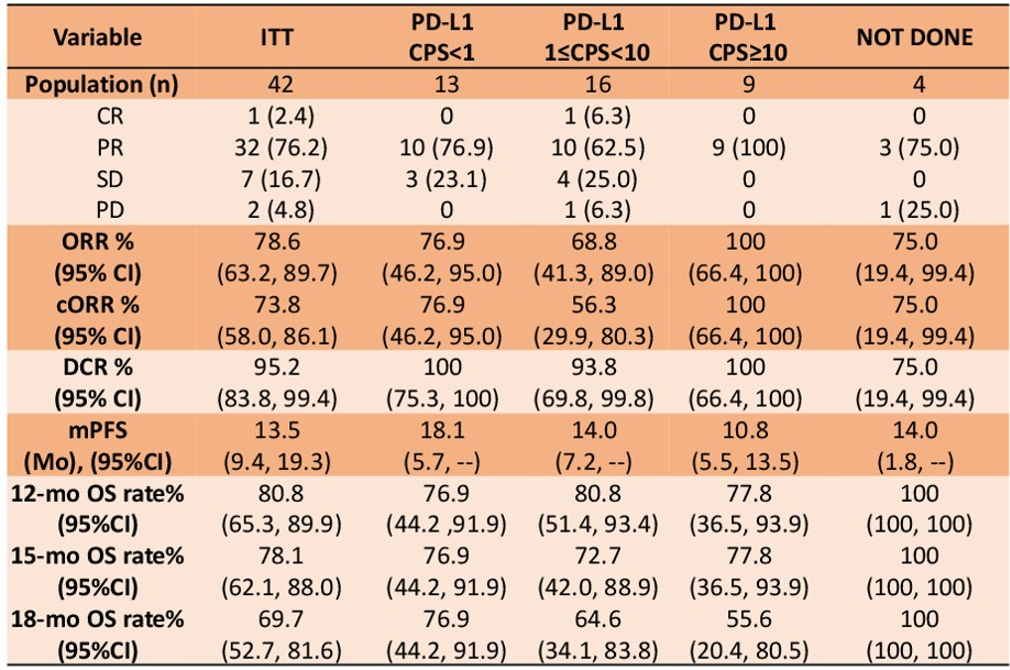

本研究共纳入了42例患者,其结果是超预期的,ORR超过了70%,而且在PFS方面,无论患者的分型如何,整体人群的中位PFS达到了13.5个月,18个月OS率亦超过70%。这些数据不仅表明了该治疗方案的显著临床获益,也为患者带来了更长的生存希望。此外,本研究还特别纳入了PD-L1阴性的患者群体,同样显示出令人鼓舞的疗效,与PD-L1阳性患者的治疗效果基本相当。这一发现打破了传统观念中PD-L1阴性患者无法从免疫治疗中获益的局限,未来非常值得进一步的探索。

表2 疗效结果

在本次SABCS大会year in review环节的晚期乳腺进展中,也收录了这项研究,给我们带来了更多信心。目前,我们已启动Ⅲ期临床研究,旨在非选择性患者群体中进一步验证该治疗策略的有效性,同时将PD-L1的表达水平也作为一个重要分层因素进行考量。总体而言,我们有非常大的信心在PD-L1阴性的患者中也能得到阳性的结果,为这类患者的治疗带来新的突破。

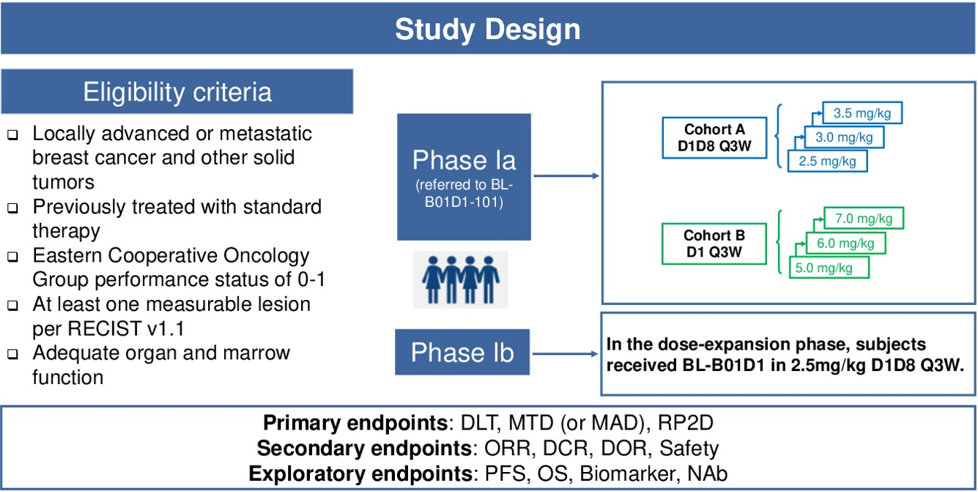

张剑教授:BL-B01D1是一款针对EGFR与HER3双靶点的ADC药物,其在乳腺癌治疗领域中的应用已在之前的ASCO大会、ESMO大会上有所报道,本次SABCS大会上展示的内容主要是一些数据更新(P5-07-27)。众所周知,EGFR在TNBC中表达较多,在其他类型的乳腺癌中也有表达,HER3同样也是如此。BL-B01D1作为一款具备双功能抗体的ADC药物在全球并不多见。

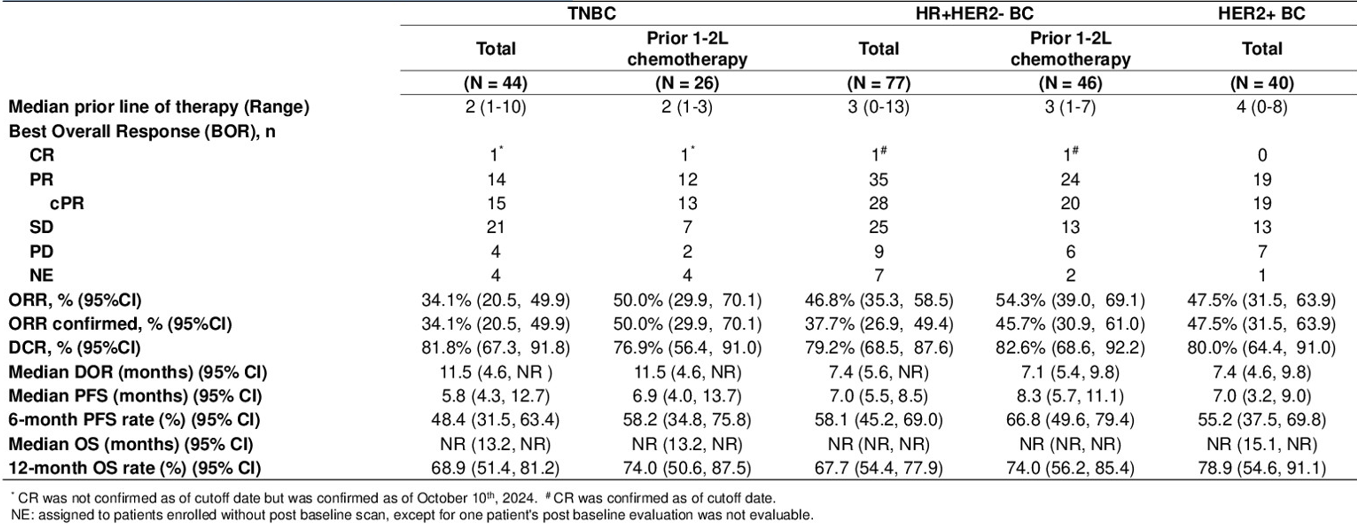

截止到2024年9月30日,本研究共入组162例患者[5]。在TNBC队列中,我们观察到BL-B01D1治疗的ORR高达34.1%,与Trop-2 ADC药物相当,并且PFS达到了5.8个月。尤其值得注意的是,在既往仅接受过一/二线化疗的TNBC患者中,ORR更是达到了50%,创历史新高,整体PFS接近7个月。对于HR+/HER2-的患者,ORR是37.7% ,PFS为7.0个月,而在仅接受过一/二线化疗的患者中,ORR提升至45.7%,PFS为8.3个月。在HER2+的患者中,共纳入40例可评估患者,ORR为47.5%,PFS也达到7个月。这些研究数据提示我们,未来BL-B01D1在TNBC、HR+/HER2-以及HER2+乳腺癌这三种临床场景中均具有深入探索的价值。目前,该药物已启动两项Ⅲ期临床试验,分别聚焦于TNBC与HR+乳腺癌的治疗,其后续的研究成果无疑值得我们共同期待。

表3 疗效结果

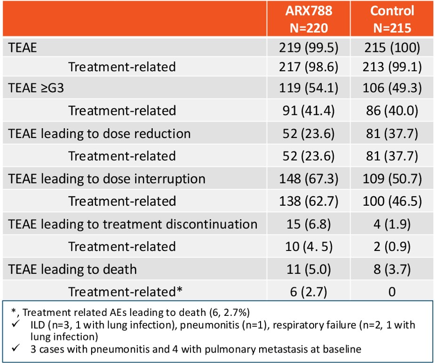

张剑教授:ARX788是我国自主研发的新型ADC药物,其在HER2阳性晚期乳腺癌的关键性II/III期临床试验结果已于2024年ASCO大会上公布,目前已向NMPA提交了上市申请。本次SABCS大会上展示的内容主要是进一步梳理了ARX788的安全性事件及其综合管理策略。

本研究共入组441例患者,按1:1随机分配至ARX788或拉帕替尼联合卡培他滨治疗(P5-05-22)[6]。在ARX788组中,≥3级的TRAE发生率为41.4%,与对照组的40%相当。

表4 两组TEAE结果比较

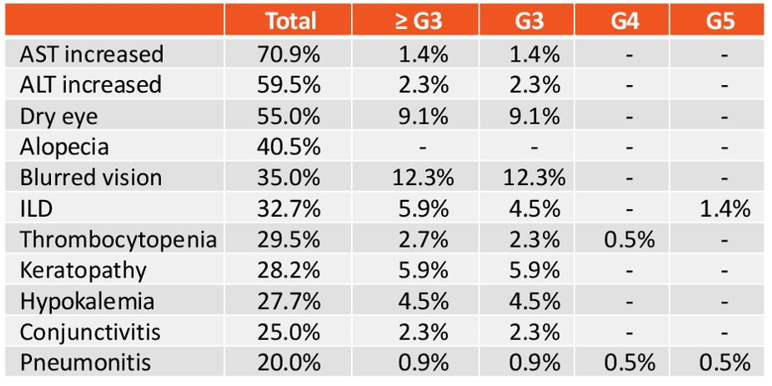

与ARX788相关的TEAEs主要包括为天门冬氨酸氨基转移酶(AST)升高、丙氨酸氨基转移酶(ALT)升高、干眼症、脱发、视力障碍,以及间质性肺病,但其中≥3级TEAEs发生率不高,其中肝功能异常约为1%~2%,干眼症9.1%,视力异常12.3%,间质性肺病为5.9%。通过实施恰当的安全性管理措施,可以有效地控制相关毒性反应。

表5 与ARX788相关的常见TEAE

本研究中5.9%的患者发生了≥3级的间质性肺病,但我们观察到,早期采取积极干预措施,比如及时给予大剂量激素治疗,其肺功能损伤是有可能实现逆转的。反之,如果处理不及时,激素给药延迟,则可能会产生严重的后果。此外,我们还发现,在有基础肺病的患者中,肺毒性的发生率高达13.6%,相较于无基础肺病的患者,这类患者更容易发生间质性肺病,且无论在全级别还是≥3级水平上均有所增加。这些发现无疑为我们未来制定间质性肺病的管理策略提供了重要的参考。

总体而言,ARX788展现出了相对较低的安全性事件,特别是血液学毒性和胃肠道毒性方面表现良好。然而,鉴于间质性肺病及眼部问题的潜在风险,我们仍需在未来的实践中密切关注其管理策略,及时识别并采取相应干预措施,以确保患者的安全。

张剑教授:这些研究成果是众多医疗团队与我国原创新药研发团队精诚合作、不懈努力的结果,不仅体现了医疗团队间的相互支持,也体现了我国在原创新药研发领域的深入探索。总体而言,在临床研究领域,我们需要积累更多的实践经验,不仅是要有成功的经验,也包括失败的经验,两者均是推动领域发展的宝贵经验。

目前,我国已跻身于全球药物研发前沿的第一梯队。然而,当前多数药物的靶点趋于集中,研究设计亦存在相似性,这导致我们会迅速步入竞争激烈的“红海”阶段。当前备受瞩目的口服SERD药物、PARP抑制剂、CDK4/6抑制剂、双特异性抗体和ADC药物等,均展现出这一趋势。在此背景下,如何找到突破点,如何在有限的时间内迅速推进至关键性研究阶段,成为了研究者、申办方及领域专家必须面对的挑战。这就要求我们必须建立持续且深入的沟通机制,同时能够灵活调整研发策略,以适应不断变化的研发环境。我们满怀期待,希望未来我国有更多的原创新药研究成果能够在国际学术舞台上绽放光彩,进而改变临床实践,改变国内外指南,为全球医疗事业贡献中国智慧与中国力量!

注:本文图源SABCS官网

专家介绍

负责复旦大学附属肿瘤医院Ⅰ期临床研究

担任复旦大学附属肿瘤医院福建医院临床研究中心主任/肿瘤内科常务副主任

中国医药教育协会肿瘤药物临床研究专业委员会主任委员

中国老年保健协会肿瘤防治与临床研究专业委员会主任委员

长江学术带乳腺联盟主任委员

上海市抗癌协会肿瘤药物临床研究专业委员会候任主任委员

中国抗癌协会乳腺癌专业委员会常委

中国抗癌协会乳腺癌专业委员会青委会副召集人

中国临床肿瘤学会乳腺癌专家委员会委员

中国抗癌协会肿瘤临床研究管理学专业委员会委员

上海“医苑新星”杰青人才获得者,曾担任国家药品监督管理局药品审评中心临床兼职审评员。获2023十大医学先锋专家、2023“人民好医生”杰出贡献奖。以第一作者、共同第一作者或通信作者在Lancet Oncol、Ann Oncol、Nat Commun、Clin Cancer Res、J Hematol Oncol、STTT等SCI收录期刊上发表论文80篇。

1. Cortes Javier,Rugo Hope S,Cescon David W et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy in Advanced Triple-Negative Breast Cancer.[J] .N Engl J Med, 2022, 387: 217-226.

2. Jiang Z, Ouyang Q, Sun T, et al. Toripalimab plus nab-paclitaxel in metastatic or recurrent triple-negative breast cancer: a randomized phase 3 trial. Nat Med. 2024;30(1):249-256. doi:10.1038/s41591-023-02677-x.

3. P4-04-31: A phase Ib/II study of PARPi Mefuparib Hydrochloride (CVL218) in combination with PD-1 inhibitor plus chemotherapy in metastatic or recurrent triple-negative breast cancer (TNBC). SABCS 2024.

4. PS3-08:Interim Overall Survival of Patients with Locally Advanced or Metastatic Triple-Negative Breast Cancer treated wtih First Line PM8002/BNT327 in Combination with Nab-Paclitaxel in Phase Ib/II Study. SABCS 2024.

5. P5-07-27: BL-B01D1, a first-in-class EGFRxHER3 bispecific antibody-drug conjugate, in patients with Locally Advanced or Metastatic Breast Cancer and other Solid Tumor: Updated results from a phase 1 study. SABCS 2024.

6. P5-05-22: ARX788 for patients with HER2-positive advanced breast cancer: characterization, time course, and monitoring and management of adverse event from the phase III ACE-Breast-02 study

排版编辑:肿瘤资讯-Jina

更多重磅资讯,尽在SABCS专栏!

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号