H&N VOICE头颈之声项目是一项为中国中青年头颈部肿瘤专家与国际TOP专家沟通而搭建的圆桌会项目,将重点讨论头颈部鳞状细胞癌的临床研究热点、未满足的临床需求及探索方向等内容,旨在推动我国头颈部肿瘤研究的发展,延长头颈肿瘤患者的生存及预后。

头颈部肿瘤过去数十年中取得了较大的突破,靶向疗法、免疫疗法的出现为头颈部肿瘤患者提供了新的治疗选择,并改善了预后,本期H&N VOICE邀请到来自美国麻省总医院的Annie Chan教授、腺样囊性癌研究基金会(ACCRF)主席Jeffrey Kaufman教授及国内多位头颈部肿瘤专家,就头颈部肿瘤领域,特别是唾液腺肿瘤领域的最新学术进展进行交流,以更好地推动该肿瘤领域诊治的发展。

会议伊始,大会主席上海交通大学医学院附属第九人民医院朱国培教授、杨雯君教授进行开场致辞。腺样囊性癌(ACC)是一种罕见且难以治疗的肿瘤,早期症状不明显,且具有较强的局部侵袭性,给患者治疗带来挑战。今天,我们有幸邀请到国内外众多专家,共同探讨ACC的最新研究和治疗经验。我们期待通过这次学术交流,为ACC的治疗提供新思路和突破,以更好地服务患者。

放疗在唾液腺肿瘤中的作用——聚焦于腺样囊性癌

Annie Chan教授分享了《腺样囊性癌的治疗艺术》。ACC的临床表现为缓慢但持续进展的过程。尽管大多数患者在诊断后5年内仍然存活,但大多数最终会因疾病进展而死亡。ACC倾向于沿着神经周围侵袭,导致深部和破坏性的颅面区域、颅底和颅内腔的浸润。Annie Chan教授通过分析3例ACC患者在接受放射治疗后不久出现的复发和转移,以及症状的加重,强调了在ACC治疗中精确勾画放疗靶区的重要性。此外,Annie Chan教授认为,对于ACC的治疗,人才的培养和教育至关重要;在放疗靶区和剂量规划中,艺术性与技术性同样重要;未来需要研究放射性药物治疗,特别是针对肺转移灶。

在华中科技大学同济医学院附属协和医院杨坤禹教授的主持下,国内头颈部肿瘤领域专家与Annie Chan教授就ACC的放疗策略、治疗部位选择及患者筛选等关键议题进行了深入探讨。

东莞市人民医院刘志刚教授:您在演讲中提到ACC对放疗较为敏感。请问您是否考虑将来对所有ACC患者实施质子治疗?

Annie Chan教授:暂时不会,我用质子治疗已经快30年了,质子治疗并没有被证明比调强放疗(IMRT)更有效。

复旦大学附属肿瘤医院区晓敏教授:对于初治患者,应该考虑颈部放疗吗?

Annie Chan教授:通常情况下,颈部并不包含在照射范围内,但具体的治疗方案需要根据患者的具体病情来定。

天津医科大学肿瘤医院张希梅教授:对于长期存在的多发性转移病灶,您建议如何处理?

Annie Chan教授:我们一般优先处理那些引起症状的病灶。

杨坤禹教授:在您的临床实践中,对于手术后的患者,您是倾向于对所有患者进行放疗,还是仅针对具有高复发风险的患者?

Annie Chan教授:一般而言,对于小病灶且手术切缘超过5mm的患者,我们不推荐术后放疗。然而,对于存在不良预后因素的患者,例如切缘阳性、神经周围侵袭或阳性淋巴结,我们倾向于进行术后放疗,以降低局部复发的风险。

放疗在ACC的治疗中起着至关重要的作用,特别是在降低局部复发率方面,应根据患者疾病情况,决定是否接受术后放疗及放疗时的个体化放疗靶区和剂量。

腺样囊性癌的新药开发及转化研究进展

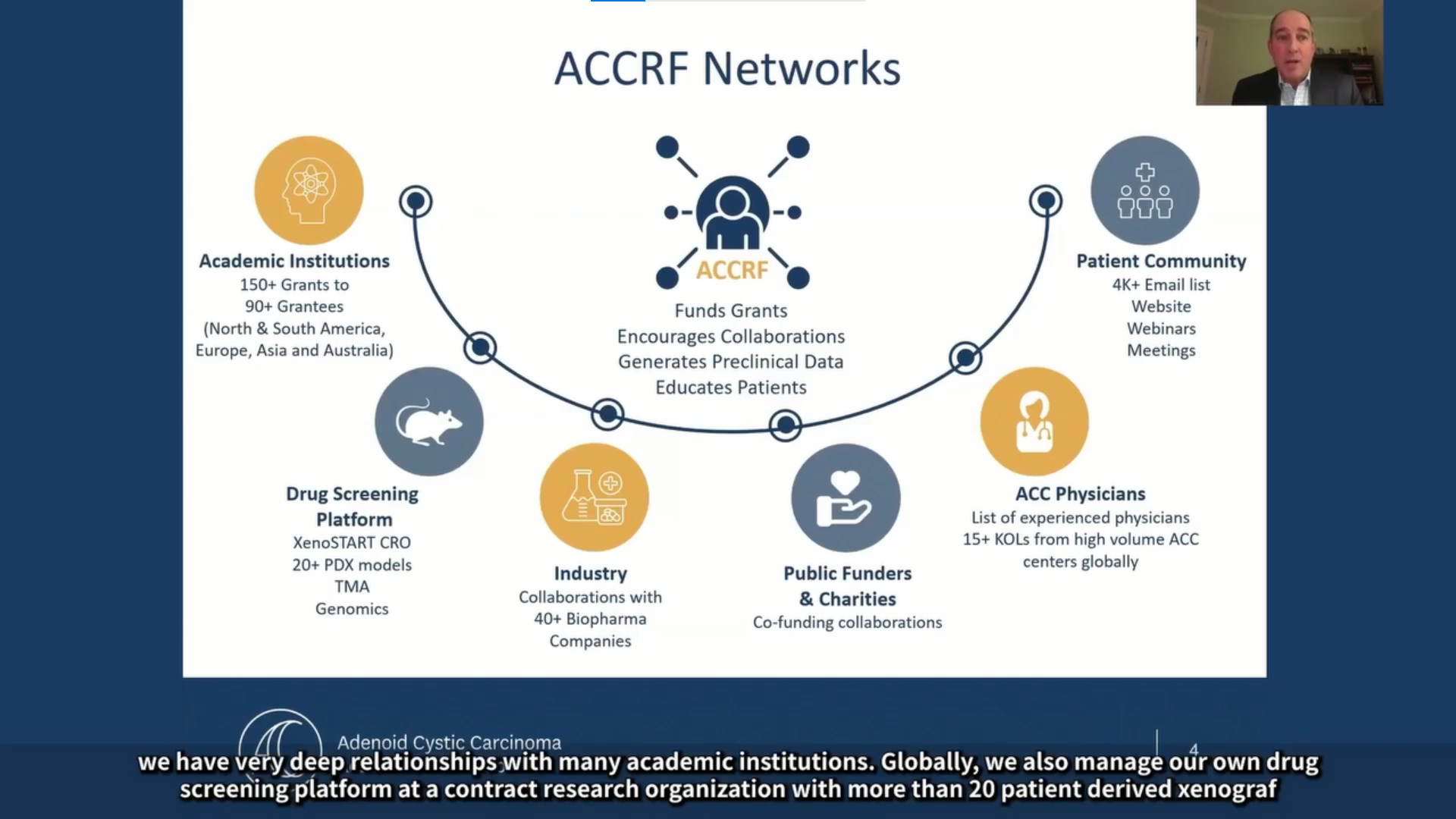

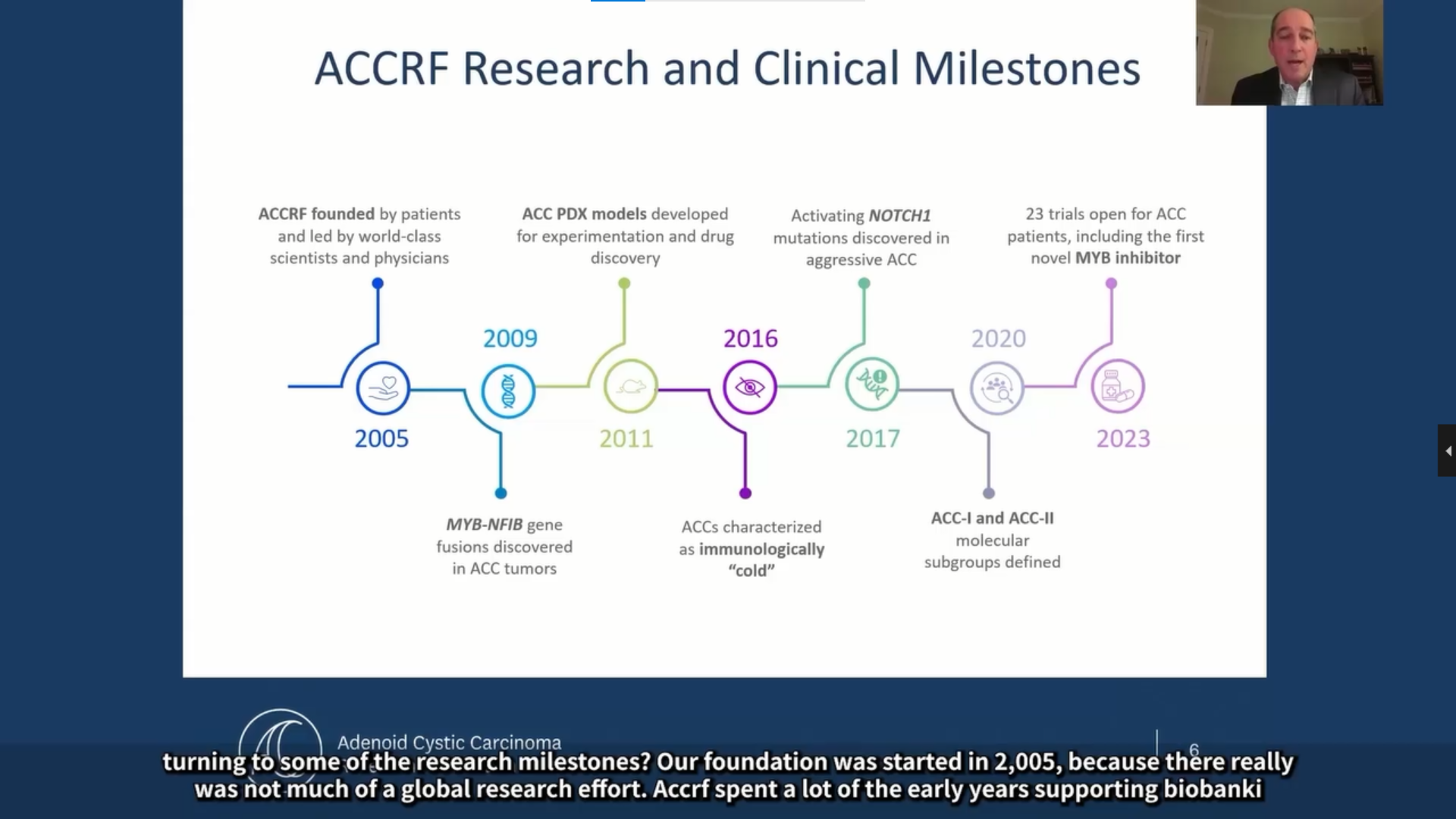

Jeffrey Kaufman教授介绍了ACCRF的成立及成就。基金会还开展了多项临床和基础研究,建立了药物筛选模型。

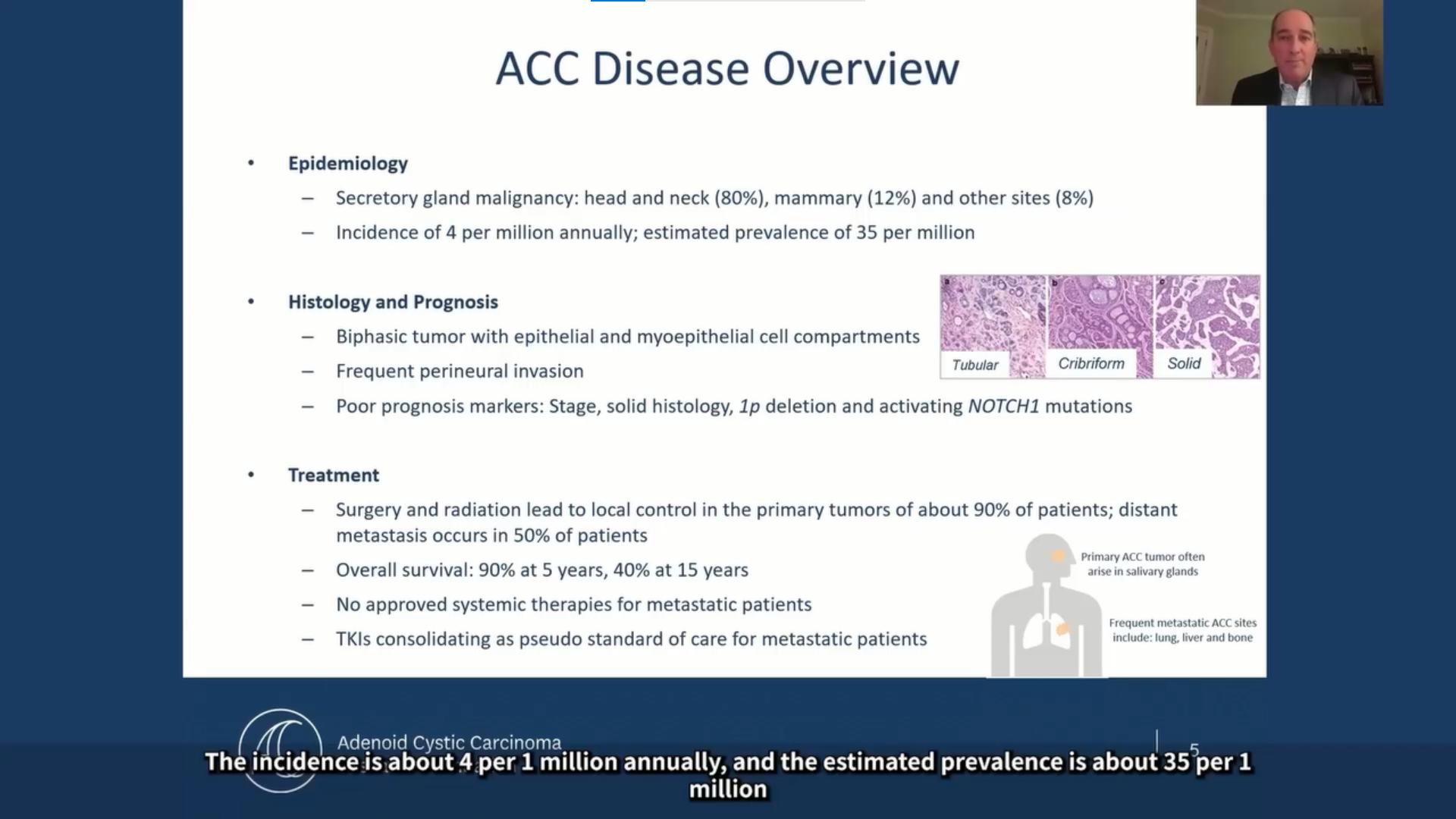

ACC可发生在多个身体部位,其中约80%发生在头颈部,12%发生在乳腺。ACC预后因素包括分期、组织成分的丰富程度以及某些基因的激活。局部治疗是主要手段,90%的患者通过手术和放疗获得有效治疗,五年生存率可达90%。

Kaufman教授还介绍了正在进行的研究,包括MYB抑制剂、靶向B7-H4的抗体药物偶联物(ADCs)以及靶向AXL的ADCs。

此外,ACCRF正在寻找细胞表面生物标志物,以便开发新的治疗方法。患者登记工作是ACCRF的一大亮点,建立完善的患者数据库将对未来的研究和治疗产生积极影响。

在江苏省肿瘤医院曹国春教授的主持下,国内头颈部肿瘤领域专家就ACC新药开发及转化研究进展等热点话题开展了深度讨论。

上海市东方医院薛丽琼教授:尽管ACC被视为惰性肿瘤,但一旦复发或转移,治疗效果往往不佳。目前,ACC的新药研发相对滞后,许多临床研究仍处于早期阶段。化疗对快速进展的患者仍有一定效果,但传统化疗难以长期使用。可以尝试新型药物,如艾立布林和贝伐珠单抗的联合治疗,以期延长患者的生存期。总的来说,尽管ACC罕见,但应关注其治疗中的长期控制与症状管理,以提高患者的生活质量。

华西医院胡渝珠教授:目前,复发和转移性ACC主要依赖靶向治疗,因其对化疗不敏感。指南推荐的靶向药物包括阿昔替尼、仑伐替尼和索拉非尼,国内还加入了阿帕替尼的使用。在新药研发方面,虽然传统靶点如EGFR、HER2的研究已发表,但疗效不佳。当前靶点的研发进展多为二期临床试验。未来,可以通过更全面的基因组筛选,探索不同机制的联合用药策略,以期在ACC的治疗中取得突破。希望通过各单位的合作,推动开展高质量的临床研究。

复发转移性ACC治疗药物疗效有限,并且其新药研发相对滞后,许多临床研究尚处于早期阶段。期待专家学者们相互合作,探索新型药物、新的治疗策略,共同推动ACC治疗的发展。

头颈鳞癌新进展

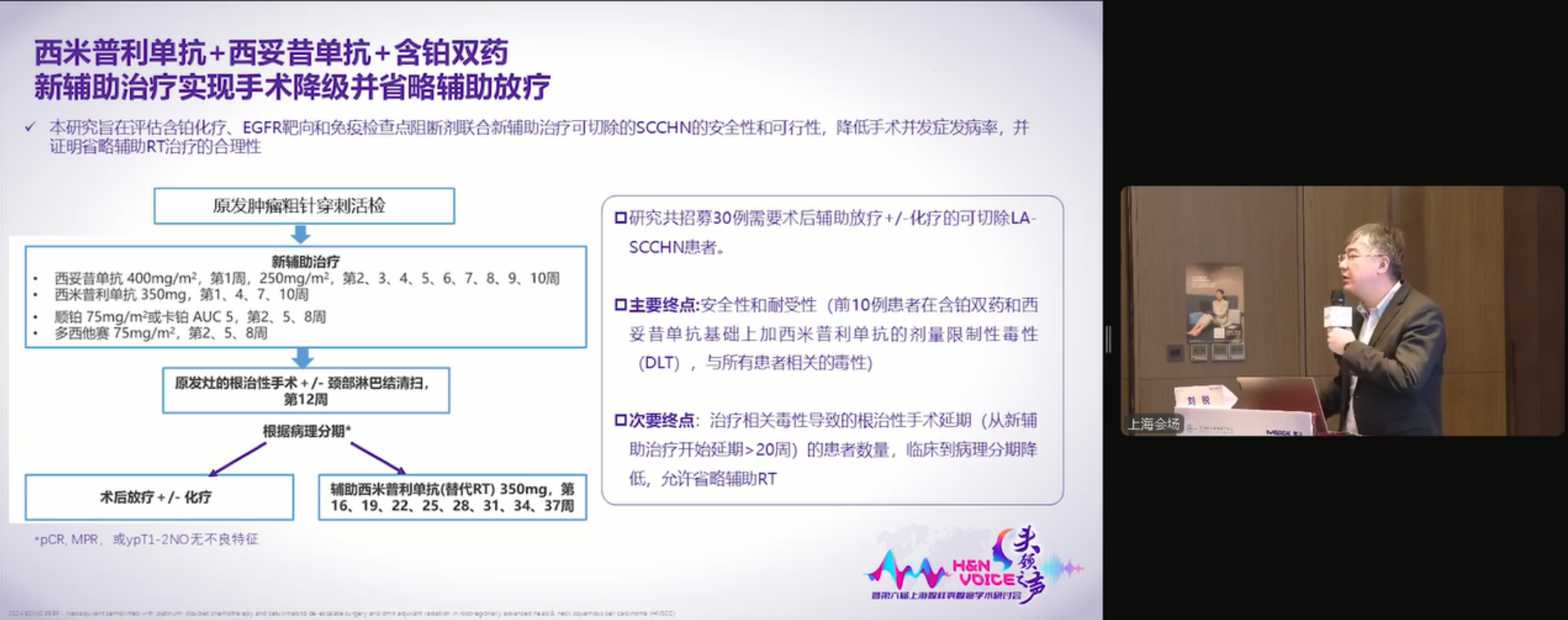

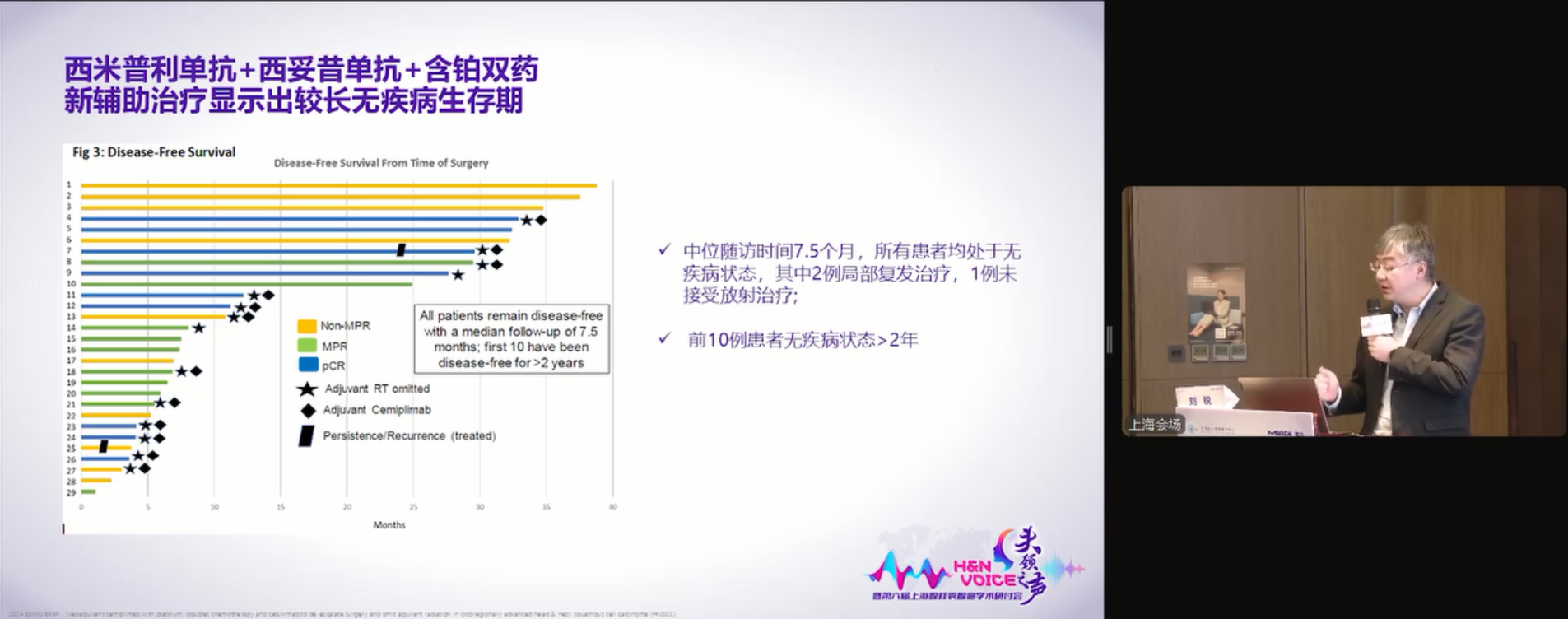

西安交通大学第一附属医院刘锐教授分享了《头颈鳞癌靶向治疗年终盘点》。目前,头颈部鳞癌(SCCHN)新辅助治疗仍为探索热点,2024年ESMO年会上公布的西妥昔单抗+西米普利单抗+含铂双药化疗新辅助治疗方案(NCT04722523)报告了可接受的安全性和毒性结果,没有引起手术延迟,并获得明显的病理分期降低,允许手术术式调整和省略辅助RT[1]。

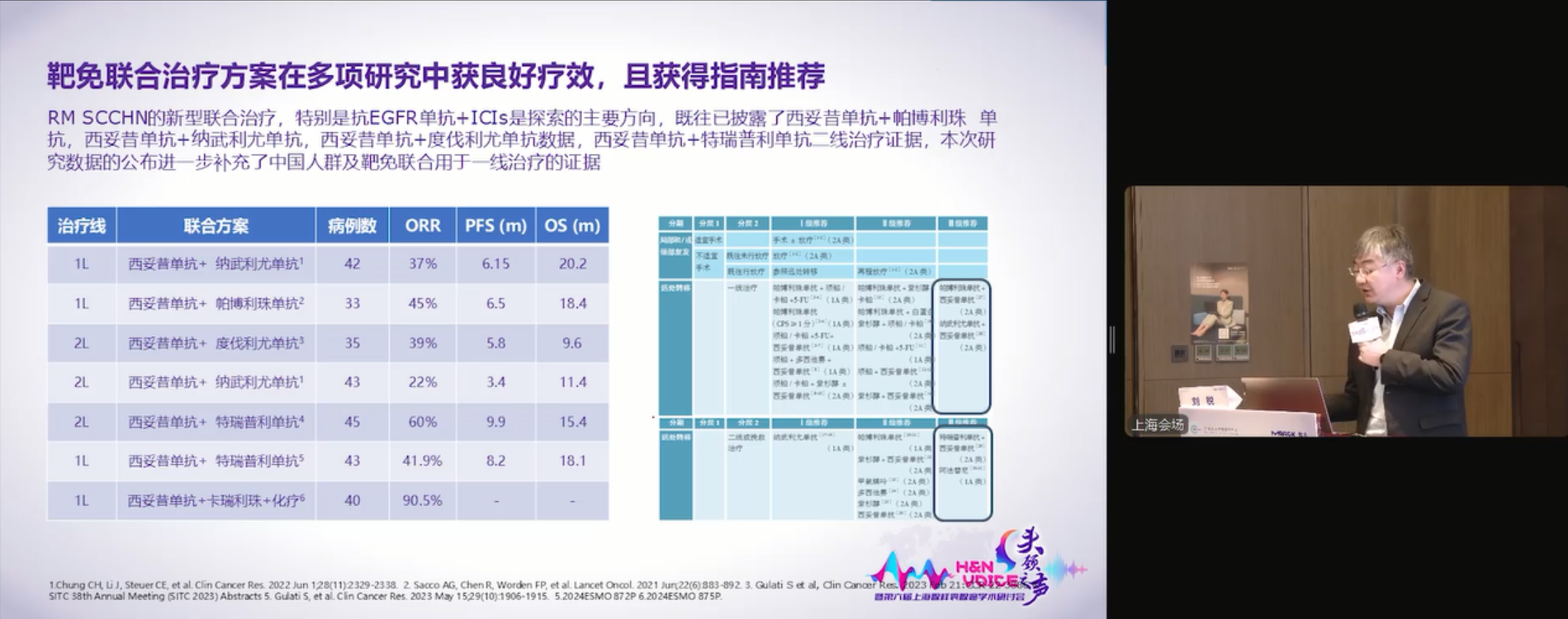

局晚期SCCHN中,强化同步治疗仍存在挑战,顺铂耐受患者标准治疗为顺铂+RT,2024年ESMO公布的GORTEC 2017-01 REACH试验(NCT02999087)最终分析结果显示,Avelumab+西妥昔单抗+RT vs 顺铂+RT未能获益[2]。2024年ASCO年会上,顺铂+RT联合尼妥珠单抗对比顺铂+RT用于局晚期SCCHN的III期研究长期随访数据公布,研究发现尼妥珠单抗+CRT患者总生存(OS)获益(CTRI/2014/09/004980)[3],但需注意尼妥珠单抗数据值偏低;顺铂不耐受患者标准治疗仍为西妥昔单抗+RT,西妥昔单抗+RT基础上再联合Avelumab可改善患者PFS及远处转移率,但未改善OS[2]。复发/转移SCCHN一线靶免联合证据愈发成熟,多项研究[4-10]提示西妥昔单抗+免疫±化疗方案可获得良好疗效及安全性,为患者一线治疗提供更多可选方案。

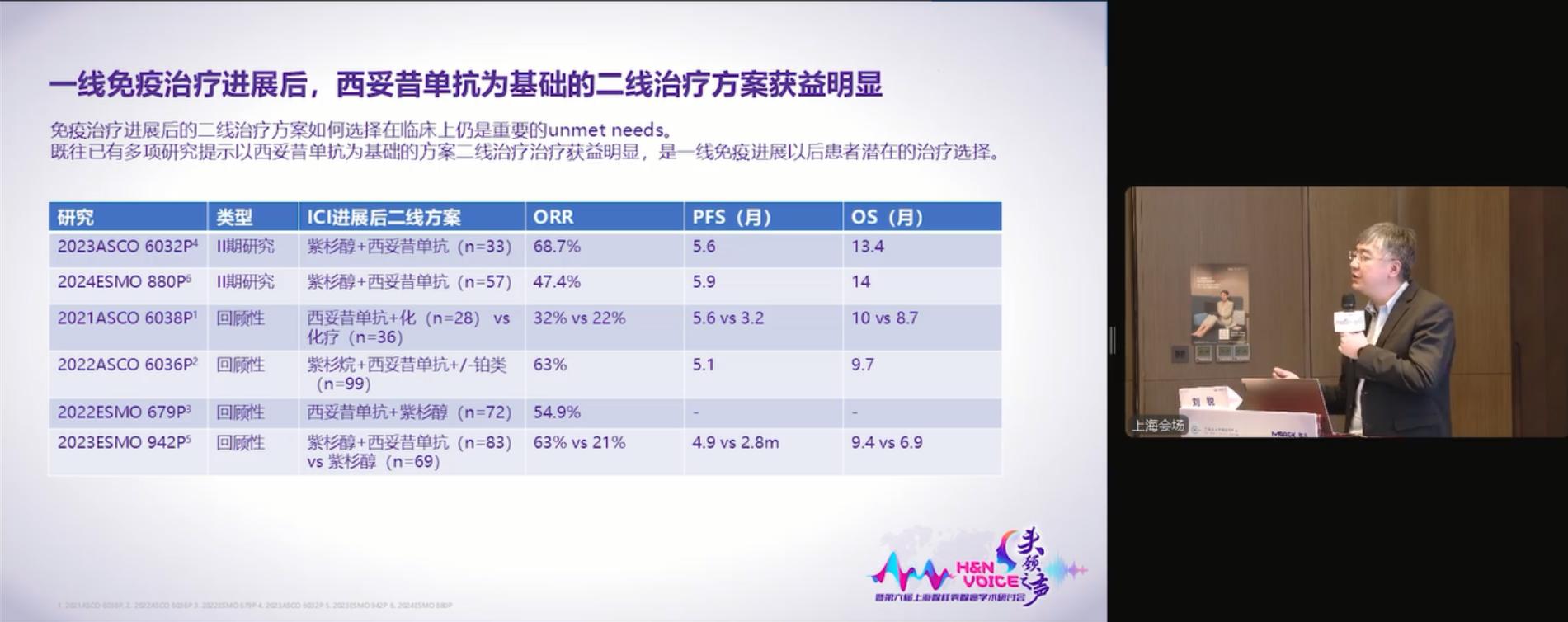

免疫进展后二线治疗方案选择存在未满足临床需求,多项研究[11-17]提示西妥昔单抗联合紫杉醇方案可获得良好疗效及安全性。

在上海交通大学医学院附属第九人民医院张霖教授的主持下,国内头颈部肿瘤领域专家就抗EGFR单抗、免疫药物和化疗在SCCHN新辅助治疗及一二线治疗中价值等热点话题开展了深度讨论。

浙江省肿瘤医院花永虹教授:许多研究都在探索靶向治疗和/或免疫治疗与化疗的联合应用,对于局部晚期患者,虽然引入靶向和/或免疫治疗近期疗效提升显著,但缺乏大样本确证性研究结果。期待在头颈部鳞癌领域有更多新药的研究探索,包括ADCs和不同作用机制的靶向药物联合治疗。

上海交通大学医学院附属第九人民医院李烿烿教授:刘教授对头颈部鳞癌新进展进行了系统的总结,为临床治疗提供了最新参考。靶免联合治疗获得了良好的疗效,不过也需要注意,联合治疗时需关注药物毒性叠加及患者耐受性。

西妥昔单抗和/或免疫药物联合化疗在SCCHN表现出客观缓解率(ORR)、PFS和OS等近期疗效的显著提升,期待后续确证性研究数据的公布。新型作用机制的药物将进一步丰富临床上的治疗选择,为患者带来更多希望,此外多药联合的毒副作用也需严密观察和及时管理。

局晚期ACC临床诊治进展

ACC病理诊断新进展:遗传学改变与治疗探索

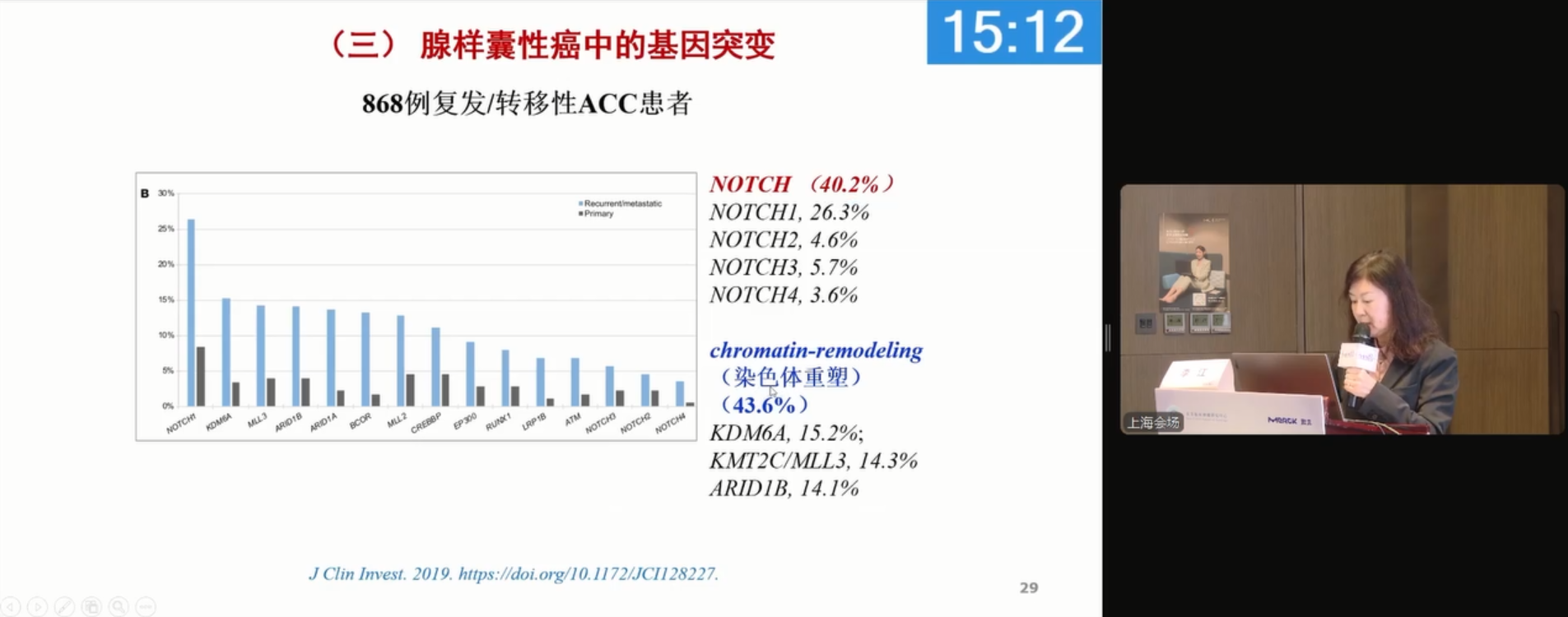

上海交通大学医学院附属第九人民医院李江教授详细介绍了《腺样囊性癌病理及分子进展》。唾液腺肿瘤的复杂性不断增加,目前包括36种类型,其中良性肿瘤有15种,恶性肿瘤有21种。ACC被重新定义为一种侵袭性癌症,具有管状、筛状和实体型的结构,由上皮和肌上皮细胞组成,并伴有嗜碱性基质和丰富的基底膜样物质。目前的研究显示,MYB融合基因的重排与ACC的发生密切相关。在复发转移的病例中,NOTCH的比例高达40%。

总之,ACC的遗传学改变和分子标记物研究正在快速发展,为在传统分型基础上进行新的治疗探索提供了重要依据。病理学科不仅要提供诊断和证据,还应为患者的预后和治疗方案选择提供更多信息。

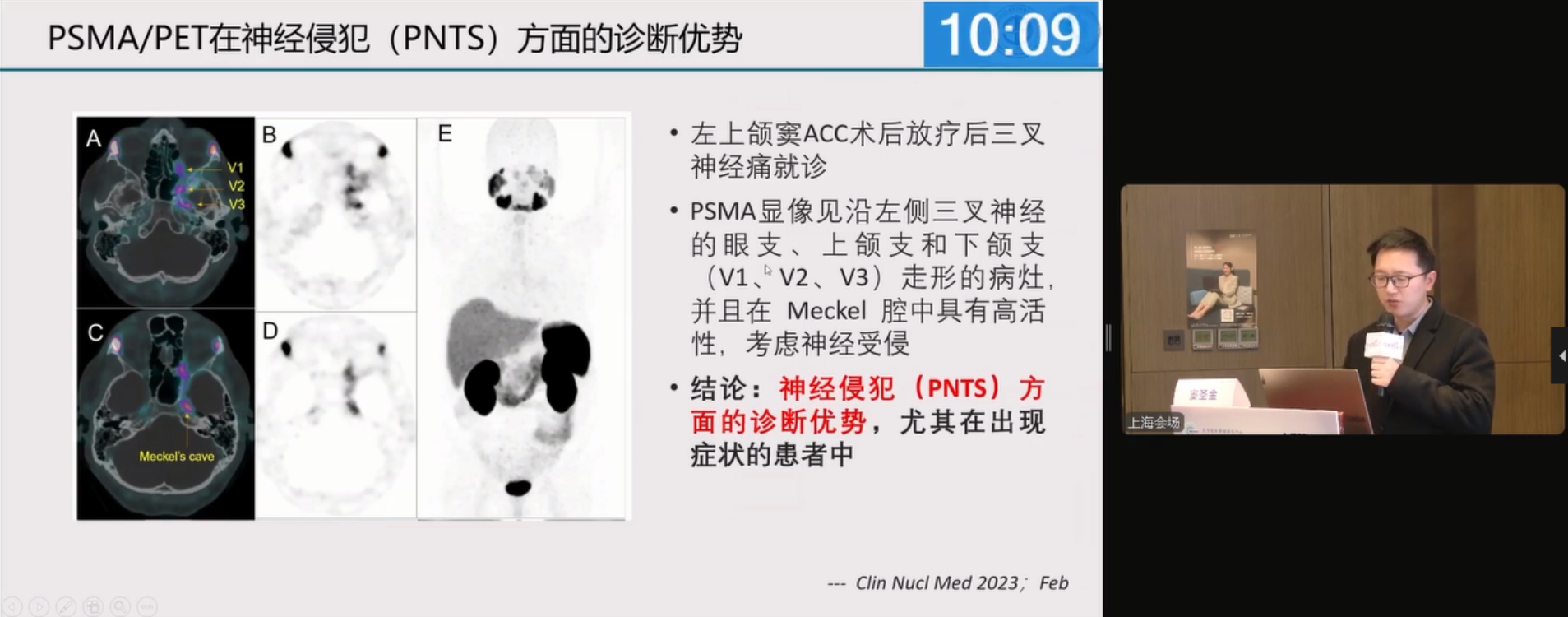

PSMA-PET/CT在头颈部ACC术后放疗靶区优化中的应用

上海交通大学医学院附属第九人民医院窦圣金教授分享了《头颈部腺样囊性癌术后放疗靶区优化--PSMA-PET/CT指导下的靶区勾画探索》。ACC中前列腺特异性膜抗原(PSMA)的阳性率相对较高。PSMA的应用主要有两个方向:一是作为诊断手段,利用PET/CT进行成像;二是用于治疗。与FDG-PET/CT相比,PSMA-PET/CT在判断颅底或颅内神经侵犯方面具有优势。在PSMA-PET/CT指导下的靶区勾画主要包括三个方面:对于术后PSMA阴性的患者,常规剂量为60 Gy;若PSMA阳性,尤其是关注神经或切缘阳性,则在60 Gy基础上逐步加量,可能提升至70 Gy或更高;对于怀疑淋巴结转移的患者,建议进行颈清,若患者拒绝,则需进行根治性放疗,剂量大于66 Gy。总之,PSMA-PET/CT有助于提高ACC侵犯范围的精确诊断以及指导精确靶区勾画和加量,值得进一步结合多模态影像及病理探索其应用价值。

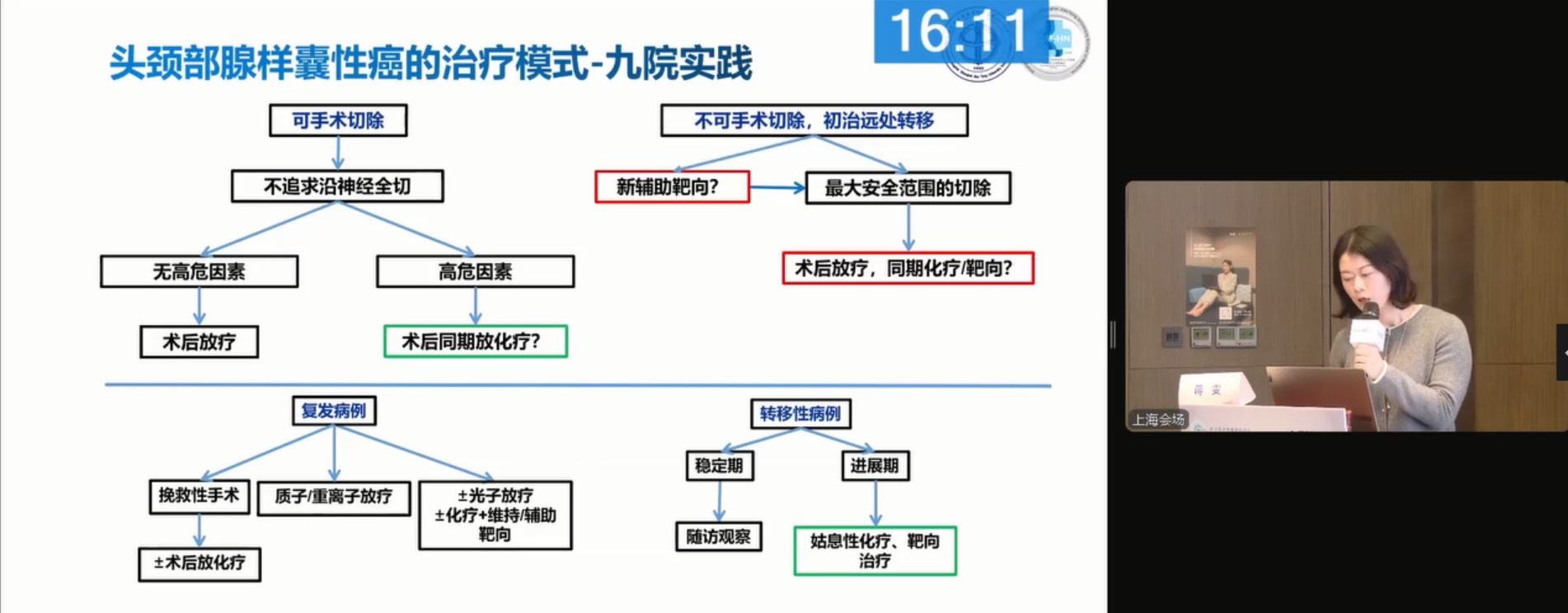

九院在头颈部ACC癌术后放疗的实践探索

上海交通大学医学院附属第九人民医院蒋雯教授介绍了《头颈部腺样囊性癌的术后放疗——九院的实践》。ACC区域淋巴结转移率相对较低,因此是否在颈部进行预防性照射仍需考虑。手术尽量做到局部切除,而不沿神经进行大范围切除。术后,通常会进行放疗,对于高危患者可能会加用同期化疗。在T4b患者中,由于手术难以实现完全根除,正在探索新辅助靶向治疗。对2016年至2022年309例已明确病理分型的头颈ACC患者进行分析发现,神经侵犯率超过70%,5年的远处转移率为33.9%,低于文献报道的水平。总之,循三叉神经行径布野及选择性颈淋巴结引流区的靶区设计,总体复发率低,但仍需长期随访结果;阴性切缘可带来更佳的局控,但也需要关注到患者的容貌与功能,治疗策略需要综合多个因素制定;未发现具有高危因素的头颈部ACC患者从术后同期放化疗中获益。

复旦大学附属眼耳鼻喉科医院王孝深教授指出,尽管大多数ACC生长缓慢,但由于ACC特有的生物学特点:(1)没有包膜,容易局部广泛浸润生长,超过肉眼可见的浸润范围,手术难以获得足够的安全切缘;(2)嗜神经侵犯,而且是沿着支配神经逆向往颅内蔓延,呈现不连续性;放射治疗在ACC的综合治疗中扮演重要角色。准确勾画照射范围、合理分布照射剂量对ACC的局部区域控制至关重要。照射范围方面建议包含肿瘤床+支配神经走行+选择性淋巴引流区,尤其要重视肿瘤支配神经的寻根溯源,即沿着肿瘤部位支配神经的走行逆向勾画到颅内。因此,放疗医生要有丰富全面的解剖学知识和影像学知识。肿瘤生物学、解剖学、影像学,是必须掌握的理论知识;准确勾画靶区、精准照射打击是提高ACC局部区域控制的关键环节。

上海市质子重离子医院管西寅教授:如果各医院的病理科能够统一标准,将有助于更好地了解ACC的预后及制定治疗决策。PSMA在评估神经侵犯方面有一定帮助,但不能忽视磁共振成像(MRI)的重要性,MRI对神经组织的分辨率更高。在ACC的靶区勾画中,PSMA在颈部淋巴结转移及炎性病变的鉴别中表现突出。然而,PSMA在腮腺和鼻咽等部位的高摄取可能导致鉴别困难,这需要借助MRI或其他手段进行进一步确认。

上海交通大学医学院附属第九人民医院刘胜文教授:在临床实践中,放疗和药物治疗有时能有效控制肿瘤,应当理性对待外科切除,特别是在深层组织切除时。根据共识,目前有两个不可切除的区域:颅内和颈动脉前区。在肿瘤累及重要器官时,外科医生需与放疗科和内科医生保持良好沟通。不同组织的治疗效果差异应被重视。在制定治疗方案时,外科医生需考虑切除程度与放疗风险的平衡。若存在放疗后出现张口受限或颌骨放射性骨髓炎的风险,外科医生应在切除病变组织时适度多切,并提前准备皮瓣修复。希望未来能在ACC的手术中,借鉴沿神经切除技术,以减少对周围组织的损伤。

在ACC的临床诊疗中,应推动病理标准统一及PSMA、MRI在病灶评估中的应用。有些病灶放疗、药物治疗有效,外科切除需谨慎,特别是在深层组织切除时,需多学科沟通,制定最优的个体化治疗方案。

大会总结

会议尾声,朱国培教授、杨雯君教授对本次交流会进行总结陈词。此次会议内容非常丰富,富有成效,各位专家对报告内容进行了精心准备,在此表示感谢。ACC患者应被视为慢性病患者,因此,提高他们的生活质量,包括外形和功能需求,是我们关注的重点。在治疗策略上,我们强调多学科团队(MDT)合作的重要性。通过放疗、外科、肿瘤内科、病理学和影像学等不同领域的专家共同努力,我们期待能为患者提供最佳的治疗方案。再次感谢大家的参与!

[1] 2024 ESMO 859P - Neoadjuvant cemiplimab with platinum-doublet chemotherapy and cetuximab to de-escalate surgery and omit adjuvant radiation in locoregionally advanced head & neck squamous cell carcinoma (HNSCC)

[2] 2024 ESMO 854MO - Avelumab-cetuximab-radiotherapy(RT)versus standardsof care in patients with locally advanced squamous cellcarcinoma of head and neck(LA-SCCHN):Final analysis of randomized phase lllGORTEC 2017-01 REACH trial

[3] 2024 ASCO Annual Meeting Abstract LBA 6092

[4] 872P - Safety and efficacy of toripalimab combined with cetuximab in PD-L1 positive untreated recurrent or metastatic head and neck squamous cell carcinoma (R/M HNSCC): A phase Ib/II study. Guo, Y. et al. Annals of Oncology, Volume 35, S625

[5] 875P A phase II clinical trial of camrelizumab combined with cetuximab and chemotherapy in recurrent or metastatic head and neck squamous cell carcinoma (R/M HNSCC). Ji, D. et al. Annals of Oncology, Volume 35, S626

[6] Chung CH, Li J, Steuer CE, et al. Clin Cancer Res. 2022 Jun 1;28(11):2329-2338.

[7] Sacco AG, Chen R, Worden FP, et al. Lancet Oncol. 2021 Jun;22(6):883-892.

[8] Gulati S et al, Clin Cancer Res. 2023 Feb 21:CCR-22-3886

[9] SITC 38th Annual Meeting (SITC 2023) Abstracts 5. Gulati S, et al. Clin Cancer Res. 2023 May 15;29(10):1906-1915.

[10] 2024ESMO 872P 6.2024ESMO 875P.

[11] 880P Paclitaxel plus cetuximab for the treatment of recurrent and/or metastatic head and neck cancer after first-line checkpoint inhibitor failure: Primary analysis from the pace ace trial. Fuereder, T. et al. Annals of Oncology, Volume 35, S629

[12] 2021ASCO 6038P,

[13] 2022ASCO 6036P

[14] 2022ESMO 679P

[15] 2023ASCO 6032P

[16] 2023ESMO 942P

[17] 2024ESMO 880P.

往期回顾

H&N VOICE 头颈之声 | 中外专家畅谈局晚头颈鳞癌研究及探索方向

H&N VOICE 头颈之声 第二期 | 中外名家荟萃论道:头颈鳞癌放疗增敏&免疫治疗Biomarker探索展望

排版编辑:肿瘤资讯-TJ

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号