淋巴浆细胞淋巴瘤/华氏巨球蛋白血症 (LPL/WM) 是一种罕见的惰性B细胞淋巴瘤亚型。2023年9月18日,国家卫健委、科技部、工业和信息化部、药监局、中医药管理局和中央军委后勤保障部联合发布的《第二批罕见病目录》中,正式将华氏巨球蛋白血症/淋巴浆细胞淋巴瘤纳入罕见病目录。

诊断“难”,治疗选择“多”,生存预后“好”

WM是一种由小B淋巴细胞、浆样淋巴细胞和浆细胞组成的非霍奇金淋巴瘤,通常累及骨髓、淋巴结和脾脏,表现为血清单克隆免疫球蛋白IgM升高,常伴高粘滞血症。临床上主要表现为骨髓浸润及IgM单克隆球蛋白血症,常见症状包括发热、乏力、体重减轻、盗汗、血细胞减少、神经系统损害、肾功能损害及脏器肿大等。我国发病率约0.03/10万人,每年约有400-500例新发病例。

WM的诊断困难,需要排除其他淋巴瘤类型后才能最终确诊。通常需要做淋巴结活检、骨髓穿刺活检、免疫组化、流式免疫分型、免疫固定电泳、基因测序等,并结合影像学等其他临床特征进行综合诊断。

在治疗上,以利妥昔单抗为基础的抗B细胞治疗、硼替佐米等抗浆细胞治疗,以及BTK抑制剂、BCL-2抑制剂和PI3K抑制剂等多种药物均对WM有效,治疗方案的选择需因人而异。总体来看,该病呈惰性病程,虽难以治愈,但预后良好,通过积极治疗,患者生存期可达10年。

向下深耕,做好华氏巨球蛋白血症的规范诊疗

中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)具备国内领先的血液病理诊断中心,是与国际接轨的综合诊断平台。淋巴肿瘤诊疗中心每年确诊的WM病例超过60-80例,并呈逐年增长趋势。截至2023年,该院已接诊700余例患者,中心回顾数据显示病人中位总生存期超过10年。此外,淋巴肿瘤诊疗中心还设立了全国首个惰性淋巴瘤专科门诊,为WM患者提供标准化、规范化、优质化的诊断治疗和随访,提供“专病、专门诊、专治疗”的就医渠道,助力WM患者优质的全程管理,显著提高了患者的疗效并降低了诊治成本。

我国对WM的研究起步较晚,2016年由我中心易树华教授执笔,邱录贵教授担任通讯作者发布了首个淋巴浆细胞淋巴瘤/华氏巨球蛋白血症诊疗共识[1],极大提高了国内学者对该病的认识,并推动了规范化诊疗的进程。2021年牵头成立了我国华氏巨球蛋白血症工作组(cwWM),组织全国专家协作攻关,为进一步深入研究WM奠定基础。2022年再次牵头组织更新WM诊治指南[2],在诊断标准与流程、治疗推荐、疗效评价等层面与国际接轨,为全国同行提供了统一标准,规范了诊治流程,这一独特流程在国际上属首创,解决了诊断混乱问题。

在2022年第11届国际华氏巨球蛋白血症大会上,中心专家邱录贵、易树华教授参与了包括疗效评价,治疗选择,诊断标准等共4项国际指南的制定,为全球诊疗提供了“中国智慧”[3, 4]。2024年,由中心牵头面向全国多家200多家三级以及二级医院,来自血液科、血液肿瘤科以及肿瘤内科共400多名医师展开调研,系统性地描述了中国医师在该病诊疗中的挑战。深度了解我国临床医师对WM疾病的认知,临床诊疗行为和经验,为促进我国WM规范化诊疗,改善WM患者临床结局提供研究证据[5]。

依托丰富的病历资源,团队在WM的临床诊治及疾病遗传学等各方面开展了系列研究。通过迄今为止最大样本量的研究,团队揭示了LPL/WM患者IGH基因使用、特定突变状态和VH CDR3长度的不同模式,发现IGHV片段的使用与细胞遗传学改变和MYD88突变的存在相关。此外,IGHV4节段的使用是LPL/WM的潜在预后风险因素。一项研究的发现为特定IGH基因谱系可能促进或选择基因病变,并对LPL/WM的临床结局产生影响的概念提供了证据[6]。2023年团队从染色体核型,荧光原位免疫杂交全面解析了305例中国WM患者的遗传学特征。研究发现遗传学特征在预后预测中起着至关重要的作用[7]。本研究填补了中国WM遗传学的空白。作为更为少见的类型—非IgM型淋巴浆细胞淋巴瘤,国内外报道十分有限,2022年团队报道了国内最大队列23例非IgM型患者的研究,发现非IgM型LPL与WM患者的临床及生物学特征相似,但非IgM型LPL组女性、结外受累比例更高。非IgM型LPL患者的生存及预后与WM患者相似,加深了医师对该疾病的理解[8]。这一系列研究体现了中国患者独特的遗传学特征,为诊疗提供了本土化依据。

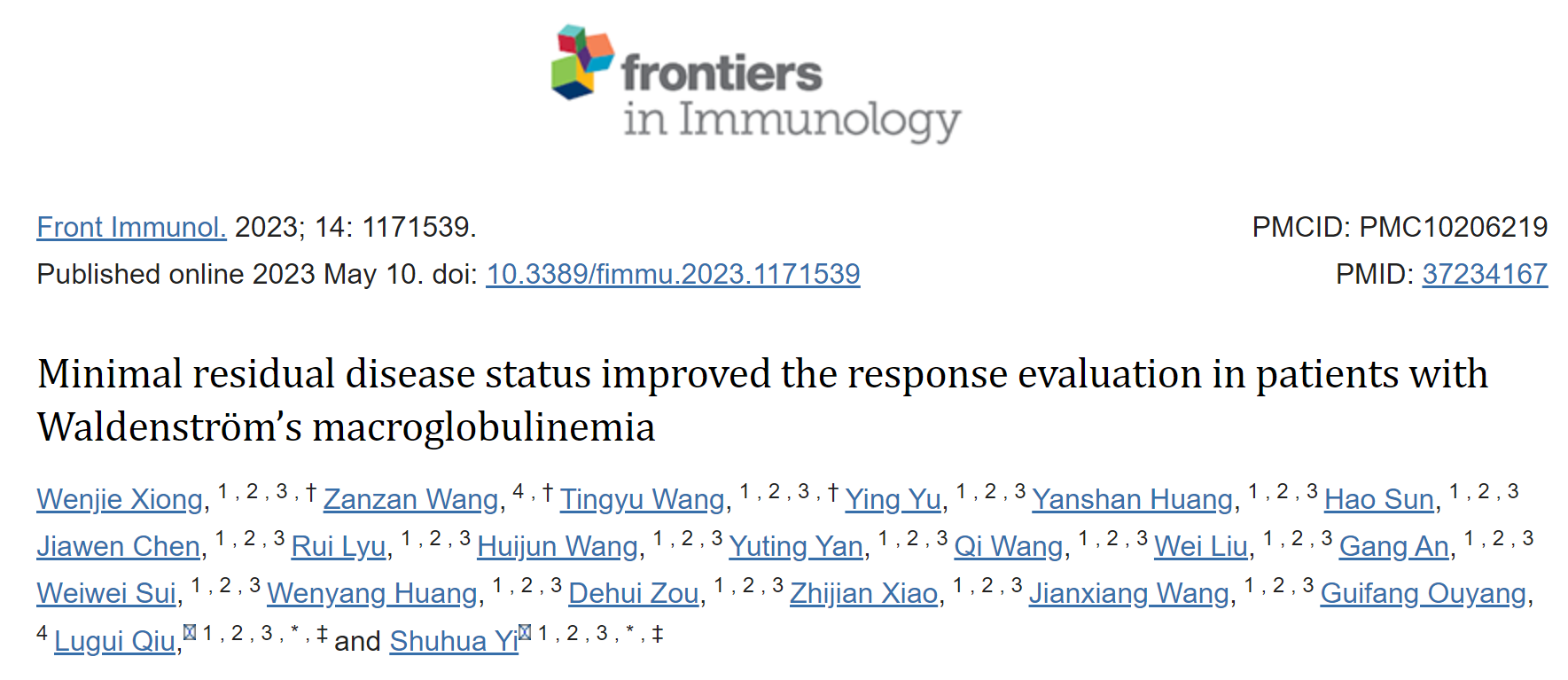

对于复发的WM患者生存结局如何,以及如何选择合理的治疗方案仍无定论。2024年团队报道了国内最大规模的第一代BTK抑制剂伊布替尼治疗WM的临床数据,展现BTK抑制剂治疗中国WM患者的疗效及安全性[9]。通过20年病历的积累,团队系统分析了WM患者的治疗选择及生存解决,并发现采用系统的升级治疗可以显著延长患者的生存[10]。同时团队首次开展了针对WM的微小残留病(MRD)的研究。结果表明,MRD结合传统疗效评价可以更准确预测患者的生存情况,能够显著提高缓解评估的精确度。这一发现使中国在疗效评价领域走在了国际前列[11](图1)。同时研究还发现,早期进展(POD24)的患者预后不良,是WM患者正常的重要预测因素。这提示临床医生需要对这部分患者采取更积极的治疗策略。

向上突破,发病机制探索与诊疗创新

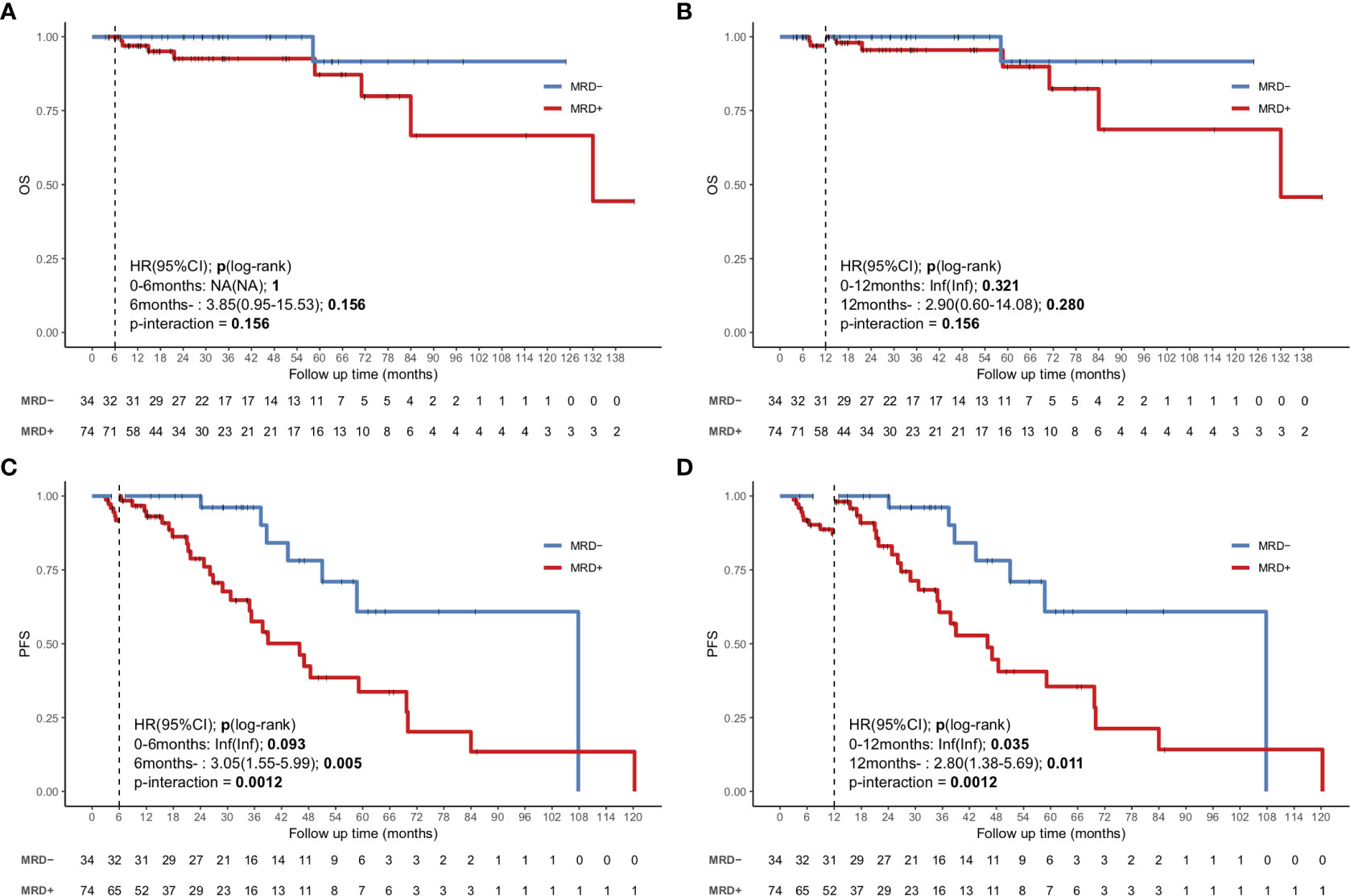

中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)团队不仅在规范诊疗上不断精进,也在创新中不断突破,以期为患者提供最佳治疗方案。近年来,团队在WM的发病机制和治疗方案方面进行了深入探索和创新。2023年,团队全球首次提出“寡分泌华氏巨球蛋白血症”概念,发现这一群体的生存预后更佳,进一步揭示了WM内部的异质性。并提供了这部分患者疗效评价的方式[12]。同时,团队也是首个利用单细胞测序技术探索该病发病机制的团队,发现了WM中特殊的具有干细胞特征的细胞亚群,为克服耐药性、推动该病向可控可治愈方向迈进提供了新的研究方向[13]。近日,团队首次报道了疾病中两个关键突变—MYD88、CXCR4在中国患者中的患病率、临床表现和预后意义,填补了关键遗传学数据的空白。团队还结合传统国际华氏巨球蛋白血症预后评分系统,评估了这些基因突变在不同治疗时期的预后价值,进一步明确了基因检测对指导治疗的重要性(Clinical Cancer Research,2024)(图2)。

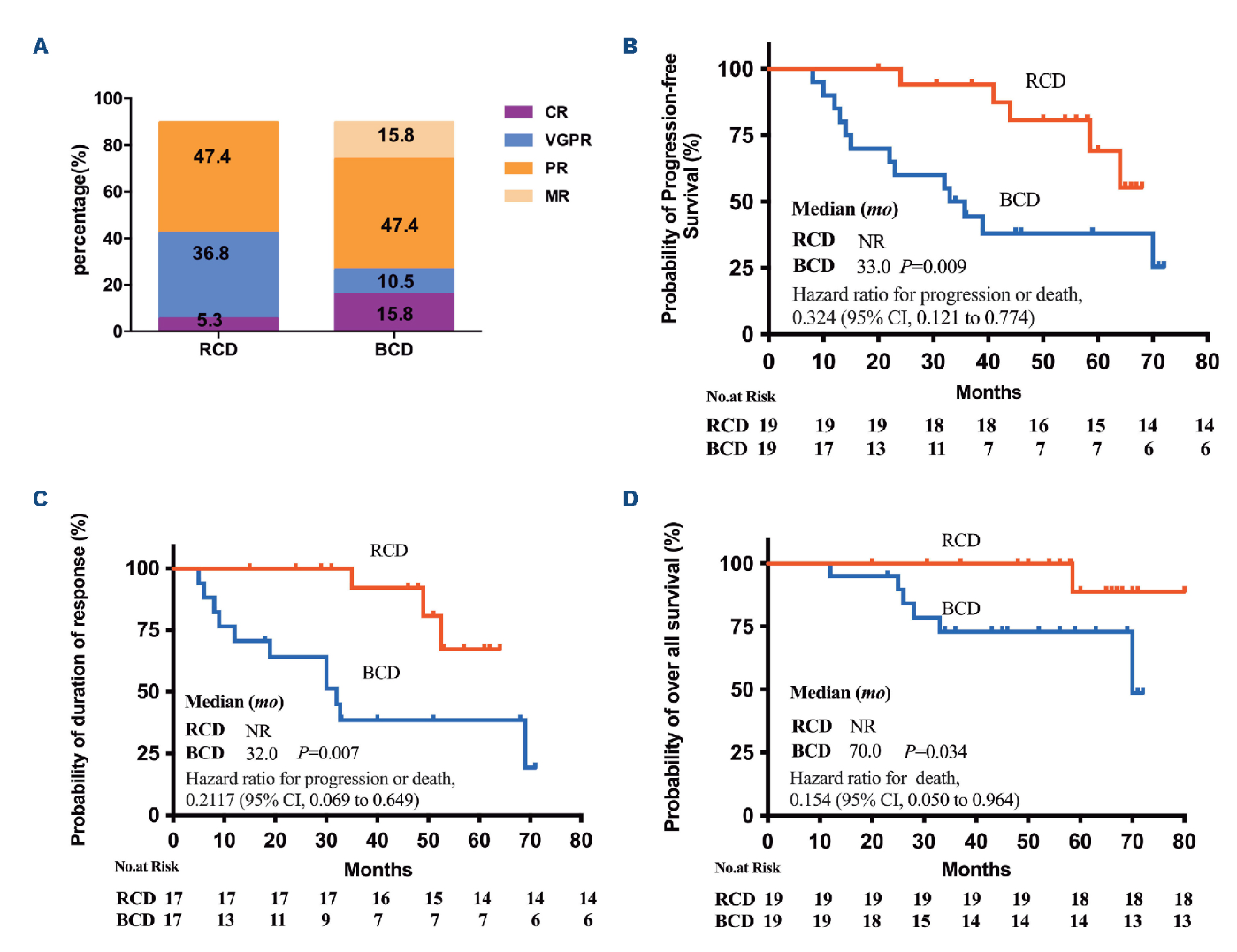

前期研究显示中国WM患者具有独特的遗传学特征,针对我国国情,团队设计了多个临床研究,力求为患者提供精准诊疗。早在2014年,团队即设计了以沙利度胺为基础的TCD方案,不仅价格低廉且有效率高,已在基层医院得到广泛应用[14]。由于缺乏大系列的随机对照临床试验,目前仍缺乏统一的一线治疗方案。以靶向淋巴细胞为主的利妥昔单抗联合环磷酰胺及地塞米松(RCD)方案及以抗浆细胞为主的硼替佐米联合环磷酰胺及地塞米松(BCD)方案均是初诊WM可选择的治疗方案,但是两种方案孰优孰劣尚不明确。针对该问题团队开展了中国首个关于初诊WM的随机对照临床研究,揭示了RCD相较BCD方案可显著提高初诊WM患者生存,该研究对指导初诊WM治疗具有重要临床意义[15](图3)。

在WM治疗中,BTK抑制剂在治疗中展现了很好的疗效但需长期使用,这可能导致患者面临长期服药下累积的毒副作用和经济负担。团队率先探索了BTK抑制剂在WM中的有限周期治疗,通过泽布替尼、伊沙佐米和地塞米松(ZID)三药联合,治疗有效率超过90%,深度缓解率达50%,并实现了大部分患者的安全停药,总体来说,ZID方案可能提供深度缓解,具有可控安全性,为WM患者提供有限周期的BTK抑制剂组合治疗方案[16]。在此基础上,研究者进一步设计了泽布替尼、利妥昔单抗和苯达莫司汀(ZBR)的联合的有限周期治疗方案,该方案初步结果显示,不仅进一步提升了疗效和深度缓解率,还显著提高了BTK抑制剂安全停药的患者比例。

2022年华氏巨球蛋白血症国际研讨会(IWWM), 中国医学科学院血液病医院 5 项研究在大会中进行口头汇报,左图:易树华教授同国际WM专家一同交流;右图:2022 IWWM会议中ZID研究数据分享

通过对WM诊疗的深入探索,我国在该病的发病机制和创新治疗方案上取得了显著突破,不仅推动了WM诊治的进展,更为全球罕见病的研究与治疗提供了中国经验与智慧。未来,淋巴肿瘤诊疗中心将继续深入探索罕见淋巴瘤亚类的未知领域,以切实提高该类疾病生存率及患者的生活质量为目标,逐步建立并不断完善符合我国国情的规范化诊疗体系,为更多罕见病患者和家庭带来更加美好的生活。

专家简历

门诊时间:

周一下午(团泊院区)

周三上午(团泊院区)

中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)淋巴瘤诊疗中心主任

国务院政府特殊津贴专家、国家卫健委突出贡献中青年专家

国际骨髓瘤学会(IMS)委员

国际骨髓瘤工作组(IMWG)专家委员会 委员

《Blood Advances》杂志编委

中国抗癌协会血液肿瘤整合康复专业委会主任委员

中国临床肿瘤学会骨髓瘤主任委员

天津市抗癌协会第六届理事会 副理事长

《中华血液学杂志》等6种核心期刊编委

完成国家科技支撑计划重点项目、国家自然重点项目等基金项目30余项

发表论文近600篇,其中SCI论文160余篇;主编专著6部;获国家发明专利6项

获省部级成果一等奖2项

门诊时间:

周二上午(海光寺院区)

周四上午(团泊院区)

惰性淋巴瘤专科门诊(每周三上午,团泊院区)

国家血液系统疾病临床医学研究中心

惰性淋巴瘤研究中心

淋巴肿瘤诊疗中心 病区主任

中华医学会血液学分会第十一届委员会淋巴细胞疾病学组 委员

中国抗癌协会血液肿瘤专业委员会第六届委员、学术秘书

中国抗癌协会血液肿瘤整合康复专业委员会首届常务委员兼秘书长

中国华氏巨球蛋白血症工作组 组长

中国滤泡性淋巴瘤工作组 副组长

中国免疫学会血液免疫分会 委员

中国实验血液学会血液免疫学组 委员

天津市抗癌协会血液肿瘤专业委员会 候任主任委员

天津市抗癌协会淋巴瘤专业委员会 委员

天津市医疗健康学会血液学专委会第一届 委员

天津市血液与再生医学会 理事

天津市中西医结合学会专业委员会青年 委员

执笔撰写多个淋巴瘤诊治指南与专家共识

国际华氏巨球蛋白血症专家共识起草专家

《中国肿瘤临床》、《白血病・淋巴瘤》、《Blood and Genomics》杂志编委

1. 中国抗癌协会血液肿瘤专业委员会, 中华医学会血液学分会白血病淋巴瘤学组, and 中国抗淋巴瘤联盟, 淋巴浆细胞淋巴瘤/华氏巨球蛋白血症诊断与治疗中国专家共识(2016年版). 中华血液学杂志, 2016(09): p. 729-734.

2. 中国抗癌协会血液肿瘤专业委员会, 中华医学会血液学分会, and 中国华氏巨球蛋白血症工作组, 淋巴浆细胞淋巴瘤/华氏巨球蛋白血症诊断与治疗中国指南(2022年版). 中华血液学杂志, 2022(08): p. 624-630.

3. Treon, S.P., et al., Report of consensus Panel 4 from the 11th International Workshop on Waldenstrom's macroglobulinemia on diagnostic and response criteria. Semin Hematol, 2023. 60(2): p. 97-106.

4. Tam, C.S., et al., Report of consensus panel 7 from the 11th international workshop on Waldenstrom macroglobulinemia on priorities for novel clinical trials. Semin Hematol, 2023. 60(2): p. 118-124.

5. 易树华, et al., 中国华氏巨球蛋白血症诊断与治疗现状调查:一项横断面研究. 中华血液学杂志, 2024(02): p. 148-155.

6. Wang, J., et al., Landscape of immunoglobulin heavy chain gene repertoire and its clinical relevance to LPL/WM. Blood Adv, 2022. 6(13): p. 4049-4059.

7. Xiong, W., et al., Cytogenetic aberrations of lymphoplasmacytic lymphoma/Waldenstrom's macroglobulinemia in Chinese patients. Chin Med J (Engl), 2023. 136(10): p. 1240-1242.

8. 于颖, et al., 非IgM型淋巴浆细胞淋巴瘤临床及生物学特征. 中华血液学杂志, 2022(07): p. 568-574.

9. 黄燕姗, et al., 伊布替尼治疗淋巴浆细胞淋巴瘤/华氏巨球蛋白血症的疗效及安全性. 中华血液学杂志, 2024(08): p. 755-760.

10. Yu, Y., et al., Sequential treatment escalation improves survival in patients with Waldenstrom macroglobulinemia. Blood Sci, 2024. 6(1): p. e00179.

11. Xiong, W., et al., Minimal residual disease status improved the response evaluation in patients with Waldenstrom's macroglobulinemia. Front Immunol, 2023. 14: p. 1171539.

12. Xiong, W., et al., Oligosecretory Waldenstrom macroglobulinemia exhibits excellent treatment response and outcomes. Haematologica, 2024. 109(2): p. 666-670.

13. Sun, H., et al., Single-cell profiles reveal tumor cell heterogeneity and immunosuppressive microenvironment in Waldenstrom macroglobulinemia. J Transl Med, 2022. 20(1): p. 576.

14. 黄燕姗, et al., 沙利度胺联合环磷酰胺和地塞米松治疗症状性华氏巨球蛋白血症的前瞻性临床研究. 中华血液学杂志, 2023(08): p. 680-683.

15. Xiong, W., et al., Rituximab plus cyclophosphamide and dexamethasone versus bortezomib plus cyclophosphamide and dexamethasone in newly diagnosed symptomatic Waldenstrom macroglobulinemia: a randomized controlled trial. Haematologica, 2024.

16. 2022 ASH poster 1559

排版编辑:肿瘤资讯-kk

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号