自2000年美国食品和药物管理局批准机器人手术系统在成人和小儿手术中的应用以来,机器人手术在多种外科治疗领域得以推广[1]。腔镜微创手术已在乳腺外科被广泛使用,然而手术的可视化程度和腔镜器械的移动区域都增加了手术难度。机器人手术目前尤其常用于腹膜后空间狭窄的泌尿外科和妇科领域。达芬奇手术系统为微创乳腺手术带来了技术飞跃,其拥有1个摄像头端口和3个机械臂,拥有高清、立体、微观放大的视野,类似人类关节并可540°旋转的机械臂,可以通过微小的切口在多个方向上进行大范围的操作。这些特点使得机器人手术的学习曲线比腹腔镜手术更短。此外,与传统手术相比,机器人手术还可减少术中出血[2, 3]。自从Toesca等[4, 5]首次使用机器人手术系统进行乳腺手术以来,机器人保留乳头乳晕的即刻乳房重建术在乳腺肿瘤手术领域的安全性和可行性已得到验证。本项回顾性研究总结了本中心机器人下乳腺外科手术的初步经验。

陈阔, 吕鹏威. 达芬奇机器人乳腺外科手术151例[J]. 中华普通外科杂志, 2024, 39(7): 516-520. DOI: 10.3760/cma.j.cn113855-20240206-00115.

临床资料

一般资料

回顾性分析2022年9月至2024年1月在郑州大学第一附属医院乳腺外科使用达芬奇XiTM和SiTM系统(Intuitive Surgical Corp.,Sunnyvale,CA,USA)进行机器人乳腺手术患者的临床数据。所有的手术方案均由经验丰富的乳腺外科医师和患者共同决定,两位乳腺外科医师在中国上海的直观复星外科(Intuitive Surgical)手术培训基地完成了模拟器和动物的完整机器人手术培训。所有乳腺癌患者均按照美国国立综合癌症网络指南治疗方案进行正规治疗。共150例女性和1例男性患者,年龄25~65岁;14例患者使用达芬奇机器人SiTM系统,余患者均使用达芬奇机器人XiTM系统手术。单侧乳腺癌保留乳头乳晕腺体切除即刻单侧乳房重建手术110例;单侧乳腺癌保留乳头乳晕腺体切除即刻假体乳房重建联合对侧胸部整形手术11例;单侧乳腺癌保留乳头乳晕腺体切除、对侧预防性切除双侧乳房重建手术7例;双侧乳腺癌保留乳头乳晕腺体切除即刻双侧乳房重建手术2例;保留乳头乳晕腺体切除同期假体联合背阔肌乳房重建14例;双侧奥美定注射后切除腺体保留乳头乳晕的同期双侧假体乳房重建手术4例;保留乳头乳晕腺体切除同期假体乳房重建并联合机器人胆囊切除手术1例;男性乳腺发育腺体单纯切除术1例;内乳淋巴结清扫1例。除男性患者和内乳淋巴结清扫患者外,所有假体植入患者均采用曼托解剖型假体(Mentor Worldwide LLC,USA)。本研究经郑州大学第一附属医院伦理委员会机构审查委员会批准(2021-KY-1245;2023-KY-0841),患者及家属对本研究知情同意。

手术方法

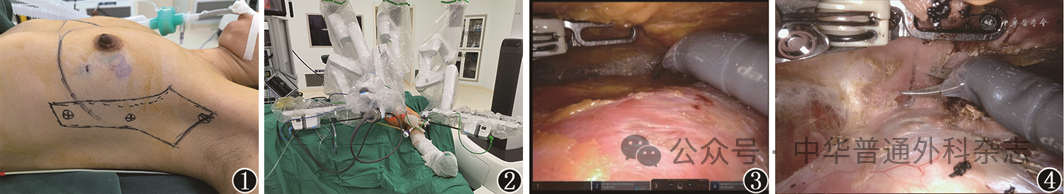

三孔三臂操作:患者取仰卧位,患肩置于肩胛骨下,肩关节外展,上肢外展。于下皱壁腋前线交汇处及乳头中点外侧延长线与腋前线交汇处分别建立戳卡孔(图1)。沿腋窝部切口游离皮下组织至胸大小肌间,胸小肌外缘游离至前锯肌表面,从腋窝切口向侧边戳卡孔方向游离建立“井状”腔道。机器人器械专用戳卡入位,调整机械臂并连接机器人器械(图2)。游离胸大小肌肌间腔隙(图3),于下皱壁处离断胸大肌(图4)。建立胸大肌后腔隙后,游离胸大肌外缘及前锯肌筋膜,建立外侧筋膜组织瓣,用于覆盖假体外侧缘。

图1 术前划线标注机器人戳卡位置 ; 图2 机器人摆放及机械臂连接 ; 图3 剥离胸大肌后缘并建立腔隙 ; 图4 离断胸大肌

单孔三臂操作:患者取仰卧位,垫肩置于肩胛骨下,肩关节及上肢外展。于患侧腋窝中线和乳房上缘交界处切开皮下组织,直视下行前哨淋巴结活检。自腋窝切口建腔,暴露胸小肌外缘、胸大小肌肌间、胸大肌表面、外上腺体表面Scarpa筋膜。建立约5 cm×5 cm腔隙,入位机器人,游离胸大小肌肌间间隙,于下皱壁处离断胸大肌表面平面,在胸大肌表面游离乳房后间隙至腺体边缘。外侧保留前锯肌筋膜与胸大肌外缘相连处,制作“胸大肌-前锯肌筋膜”筋膜组织瓣,便于覆盖假体。

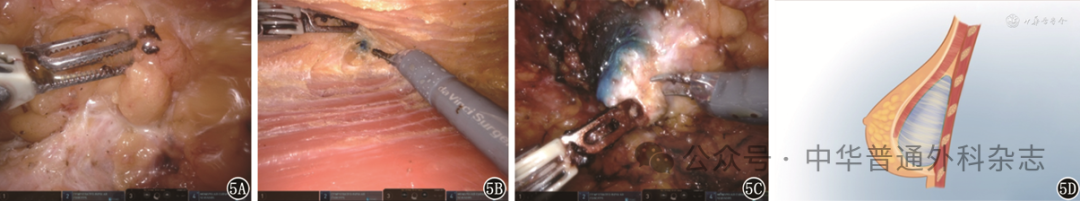

腺体切除及假体植入:向腺体边缘的3、6、9、12点钟方向注射亚甲蓝染色,操作机器人器械沿腺体表面Scarpa筋膜平面游离皮瓣至腺体边缘(图5A),保留皮下脂肪厚度约1 cm。继续游离皮瓣至各个亚甲蓝标记点(图5B),完整切除腺体,取乳头后切缘送快速冰冻病理(图5C),如多次切缘病理阳性,则切除乳头。将假体放置于胸大肌后方(图5D),留置2根引流管,缝合切口。

图5 腺体切除及假体植入 5A:镜下清晰可见Scarpa筋膜;5B:镜下亚甲蓝标记的腺体边缘;5C:钝性剥离乳头后切缘组织;5D:假体植入胸大肌后缘腔隙中

胸大肌筋膜纵向双平面技术:对胸大肌筋膜进行精细的剥离(图6A),将剥离后的胸大肌筋膜瓣与离断的胸大肌进行缝合,形成新的下皱壁“网兜”(图6B)。此种手术方式在乳房下垂的患者中得到了良好的术后效果(图6C、6D)。

图6 胸大肌筋膜纵向双平面技术 6A:剥离胸大肌筋膜;6B:错位缝合胸大肌筋膜与离断的胸大肌下缘;6C:胸大肌筋膜纵向双平面技术患者术前;6D:胸大肌筋膜纵向双平面技术患者术后第4天

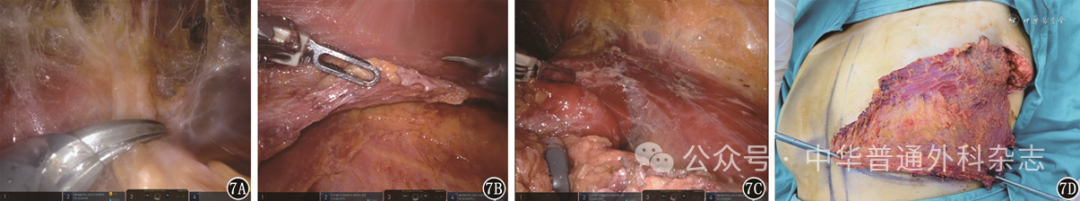

背阔肌的获取:配制溶脂液,超声引导下注入背阔肌前缘附近的皮下脂肪组织,吸脂以建立背阔肌前缘附近腔隙(图7A)。沿腋窝切口游离皮下组织至背阔肌前缘,使用机器人器械臂游离背阔肌组织瓣,渐进式保留皮下脂肪,从中线向外将背阔肌游离翻起(图7B),接近肱骨小结节嵴一侧需保护胸背动脉,尽量切断背阔肌蒂处多余组织以利于皮瓣翻转(图7C),此时背部与腋窝创腔相通,从该通道将背阔肌翻转至胸前端(图7D)。

图7 背阔肌的获取 7A:溶脂后形成的腔隙;7B:游离后的背阔肌皮瓣;7C:背阔肌皮瓣血管蒂部;7D:翻转不带皮岛的背阔肌肌皮瓣

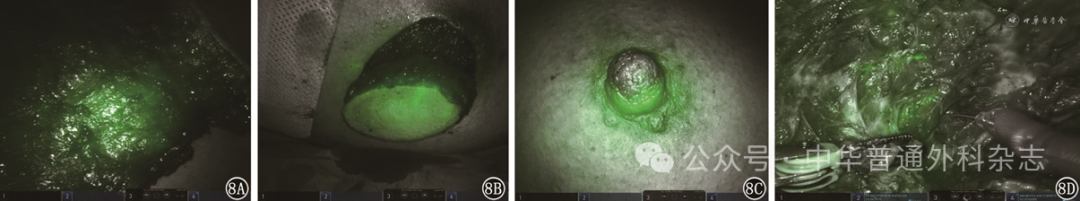

荧光显影技术:达芬奇XiTM系统自带荧光模式,静脉注射吲哚箐绿,5~10 min后使用荧光显影系统观察皮瓣(图8A,8B)和乳头(图8C,8D)的血供情况。

图8 荧光显影技术 8A:荧光显影无皮岛背阔肌肌皮瓣血供情况;8B:荧光显影带有皮岛的背阔肌皮瓣血供情况;8C:荧光显影乳头后血供情况;8D:机器人在荧光显影模式下进行精细的操作

围手术期及随访结果

所有的患者均无局部复发或死亡。手术时间从最初的470 min降低为单侧乳房重建130 min左右。1例患者因皮肤烫伤造成感染,假体丢失;早期有7例患者围手术期皮肤红肿,外用硝酸甘油软膏后好转,此并发症可能与皮下溶脂充气法乳房操作空间内的热蒸汽损伤相关。2例患者出院后未进行引流管口消毒换药导致逆行感染假体丢失,其余患者无严重并发症的发生。在术后(3±1)个月的随访中,无患者出现包膜挛缩。术后美容效果Breast-Q评分,除假体丢失患者外,其余均达到患者的预期美容要求。

讨论

多项研究表明,与传统的开放手术相比,机器人保留乳头乳晕乳房切除术在切除乳腺组织方面效果相当,其安全性也得到了进一步证实[6, 7, 8]。外科医师还可以以坐姿进行手术,在精细、复杂和长时间的手术中更不易感到疲劳。Chen等[9]的研究证实了稳定的操纵臂可以有效避免腋窝淋巴结清扫手术中对血管和神经的损伤。Ahn等[10]使用SPTM单孔达芬奇机器人对11例患者进行腋窝淋巴结清扫,结果证实机器人腋窝清扫就早期手术效果而言,与传统的开放手术效果相当,但机器人能以更小的切口完成手术。此外,机器人手术器械可以消除人手的自然震颤,其灵巧性已经超越了正常人类的手腕活动范围,在狭小的腔隙中,它也能进行540°的手术操作,使手术操作的稳定性和协调性得到明显改善。

Ryu等[11]针对8家医疗机构的11名乳腺外科医师进行了机器人乳房重建手术的统计,73例患者中,1例乳头缺血坏死,2例出现严重的皮肤并发症,证实机器人乳腺外科手术(robot breast surgery,RBS)乳房重建术在技术上是可行的。本研究结果表明,乳房属于非人体自然腔隙,传统手术在初始阶段必须建立足够的操作空间,随后可以使用充气法或悬吊法进行进一步的操作[12]。充气法更适应于RBS乳房再造手术,悬吊法则会占用机器人机械臂更多的活动空间,使得初学者在适应操作空间时耗费大量时间。相较于腔镜手术,机器人术者手的运动方向与机械臂器械尖端实际运动方向一致,更利于习惯开放手术的乳腺外科医师快速掌握。机器人具备比腔镜手术更加清晰且放大的3D成像系统,便于习惯三维视角的乳腺腺外科医师完成相关操作。Wu等[13]使用MRI评估了RBS后残余腺体组织,进一步证实了RBS的肿瘤安全性。根据Chen等[14]的初步经验,医师经过学习曲线后可以省略皮下溶脂的步骤,避免脂肪层损伤的热蒸汽灼伤患者皮肤、导致皮肤红肿、水泡,乃至皮肤破损外漏、假体丢失等严重并发症。

虽然背阔肌皮瓣用于乳房重建只有数年历史,但已有大量关于严重并发症的报道。Vourtsis等[15]总结了32例机器人背阔肌手术,所有皮瓣都在不转换传统开放手术方式的情况下成功游离,除少数术后血清肿外,术后无明显并发症,所有患者均对术后美容效果满意。Houvenaeghel等[16]对46例机器人背阔肌乳房再造的患者进行分析发现,其并发症的发生率很低,但是手术时间较长。本研究尝试了机器人下有皮岛和无皮岛的背阔肌肌皮瓣乳房再造,经过学习曲线,其手术时长与开放手术相当,但住院时间缩短且美容效果显著,其目前的主要问题是总成本和难以达到学习曲线高点。Daar等[17]和Lee等[18]则分别使用达芬奇机器人XITM和SPTM系统进行了腹壁下动脉穿支皮瓣(deep inferior epigastric perforatorflap,DIEP)乳房重建,结果显示与传统的手术方式相比,患者能从术后疼痛程度和住院时长上获益,这也许是机器人自体乳房再造的未来趋势。

RBS目前因受各种因素限制并未广泛开展。其手术费用远高于传统手术,但我国部分地区已经将RBS纳入医保范围,价格在患者可接受范围内。此外,机器人系统型号和乳腺外科医师的相关培训也有影响。经过实践,使用达芬奇XiTM系统机器人乳腺手术更为便捷,相比于上一代SiTM系统,XiTM机器人其机械臂更灵活,活动范围度更大,自带的电子成像系统也更为清晰。而SiTM系统机器人机械臂过大,其光学成像系统在乳腺腺体切除时受操作空间的限制,更易受到电切时产生烟雾和油脂的影响,频繁擦洗镜头和重新连接极大地降低了手术效率。由于乳腺外科不属于RBS的既定亚专业,目前乳腺外科医师需要独立寻求该领域的培训。国内外没有专门针对RBS的相关专业培训,包括手术入路选择和具体的细节操作等一系列技术问题,国内的相关文献大多数为综述类,极少提及相关手术方式和技术,这都增加了乳腺外科医师的初期学习曲线的难度。

笔者也模拟尝试了第四代的SPTM系统单孔机器人,该系统有1个单孔,可通过该孔插入2个或3个工作臂以及镜头。与多孔的XITM系统相比,单孔意味着术者在狭小空间内进行解剖时,机械臂的拥挤程度更小,移动性更大[9, 10],系统设计可能更适用于乳腺手术[19]。最新的第五代多端口达芬奇机器人已获得美国食品药品监督管理局批准。第五代系统比其前身XiTM系统增加了150多项升级,其中包括为外科医师提供力反馈的新型控制器,它可以模仿术者握持工具的感觉。在前期试验中,机械反馈的使用使施加在组织上的无用力减少了43%,未来还可以将数据用于人工智能分析,以评估患者的治疗效果,提高手术精度并避免不必要的创伤。

本项回顾性研究存在一些局限性。首先,手术方式的差别较大,难以准确比较手术时间,有必要改进手术时间记录方式,避免对侧乳房整形及患侧腋窝淋巴结清扫时间对整体数据的影响;其次,没有设置腔镜手术对照组。本研究还缺乏长期结果,包括远期肿瘤复发和腋窝清扫后上肢淋巴水肿的数据,后期仍需进一步研究。

总的来说,虽然机器人手术系统在乳腺手术中的应用仍面临一些挑战,但其优点明显,能够提高手术的精确度和效率,减少并发症和恢复时间。初步结果表明RBS能提供更好的美容效果,而且可能降低乳头坏死的风险。随着时间和案例数量的增加,相应的学习时间也会减少,因此有必要将其作为一种手术选择提供给患者。未来随着技术的不断进步和成本的降低,相信机器人手术系统将在乳腺手术中发挥更大的作用。

略

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号