编译:王雅坤

来源:肿瘤资讯

一位32岁的女性患者于2015年4月入院,主诉为腰背疼痛2周,乏力,间断高热寒战。既往史包括三叉神经痛和焦虑症,服用喹硫平控制病情。体格检查提示发热,体温39℃,余无特殊异常。血常规及肝肾功能基本正常,C反应蛋白明显升高,为118mg/L(正常值<4mg/L) 。患者初步诊断为急性肾盂肾炎,故予静脉广谱抗生素治疗。但是血培养及尿培养结果均阴性,泌尿系CT也未见异常,因此停用了抗生素。

由于患者发热持续不缓解,并且后背及大腿不适逐渐加重,我们又对其做了一些检查。结果显示患者的肌酸激酶升高,CK值为30.51μkat/L (正常值为0.42–3.34 μkat/L),这提示着喹硫平相关的神经阻滞剂恶性综合征。但是停药后患者症状依然无改善。复查血、尿、咽拭子、脑脊液标本均未发现任何感染的证据。胸片及超声心动图未见异常。血清补体浓度不高,自身抗体化验结果阴性。患者入院后1周之内,血红蛋白由入院时的126g/L下降至93g/L,并且出现轻度中性粒细胞减低及血小板减低。中性粒细胞为0.9 × 109/L(正常值2.0–7.5 × 109/L),血小板为110 × 109/L(正常值150–400 × 10⁹/L)。铁代谢的检测提示炎症性疾病,但是患者血清铁蛋白的升高异常显著,为34844 pmol/L (正常值29–337 pmol/L ),并且1周内出现了大幅度的波动 (最高45301 pmol/L最低494 pmol/L ),同时与CK水平的波动相一致(最低7.43 μkat/L,最高23.86 μkat/L)。 血清乳酸脱氢酶也高于正常,为10.55 μkat/L(正常值2.0–4.1 μkat/L)。基于这些化验结果,尽管未检测到特异性的抗体,我们仍考虑患者的症状来源于肌炎,可能由副瘤综合征所致。另外,高铁蛋白血症及血细胞减少提示噬血细胞综合症,这一现象在成年人中通常为继发性的。

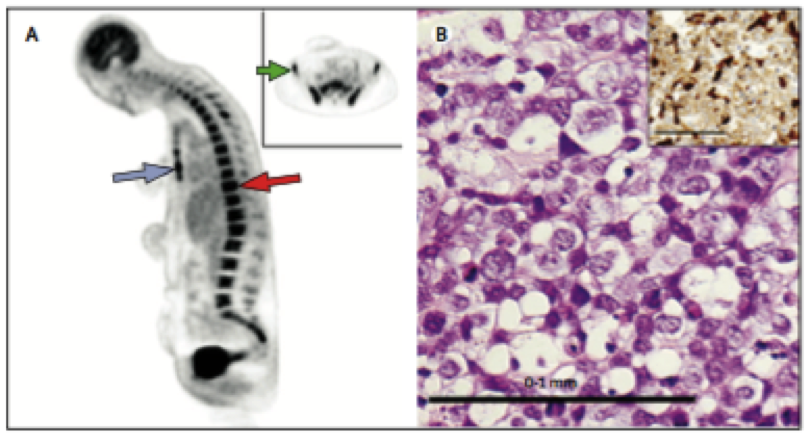

为了明确疾病的性质我们对该患者进行了PET-CT检查,结果显示患者的肌肉以及各个器官,包括淋巴结、肝脏、脾脏均未见异常。但是中轴骨表现出非均一性的弥漫高代谢(见图),脊柱核磁显示出和FDG高摄取区相一致的脊髓信号异常,以及髂腰肌和双侧闭孔外肌的片状的肌肉和筋膜水肿。肌电图显示右侧股四头肌无自发性活动。但是多向运动单位的短期增加提示肌病的诊断。肌活检存在一定的技术挑战,活检结果显示非特异性的小片萎缩,但是未显示出炎症反应、脉管炎、营养不良、代谢性或线粒体肌病。骨髓活检呈现纤维化改变,但是形态学及免疫组化结果未提示恶性疾病。噬血细胞的缺乏使得噬血细胞综合症的诊断依据不足。基于特发性炎性肌病的诊断,我们决定给予患者免疫抑制剂治疗,我们选择了静脉给予甲泼尼龙。

出乎意料的是,在准备给予患者激素治疗时,我们发现了患者染色体核型的异常,–43–45,XX,–5,–10,–15,add(15)(p10), –22, + mar1, + mar2, +mar3[cp8]/46,XX[18]在30%的骨髓细胞中被检测到,提示恶性肿瘤浸润。10天后我们再次对患者进行了骨髓活检来明确恶性细胞的来源。但是未得到更多的结果。经激素治疗后患者的临床症状无任何改善,并且出现全血细胞的进行性减少,复查血红蛋白为80g/L,中性粒细胞为0.5 × 109/L, 血小板为50 × 109/L,我们考虑非淋巴系统来源的骨髓恶性疾病可能大。因此我们对患者进行了第3次骨髓活检。这次的结果显示出骨髓中存在坏死性的、高级别的肿瘤浸润(见图)。CD2的表达,细胞质CD3,CD30,穿孔素,以及 TIA-1的表达均支持T细胞来源的恶性肿瘤。CD4,CD5,CD7,CD8, TCR-gamma以及ALK-1为阴性,但是TCR-beta F1阳性及TdT阴性可以除外急性T淋巴细胞白血病,同时提示外周T细胞非霍奇金淋巴瘤的诊断。我们给予了患者CHOP方案的联合化疗,患者症状得到了快速缓解。3周期后,患者的形态学及细胞遗传学均获缓解。PET摄取信号恢复正常。考虑到患者的症状不典型,并且对激素不敏感,我们建议行异基因移植,但是不幸的是患者病情复发,挽救化疗无效,于2015年12月死亡。

B症状是淋巴瘤中常见的伴随症状,而肌炎是一种罕见的伴随症状,并且发生机制不详。这例患者中,局限于骨髓的病灶进一步混淆了非霍奇金淋巴瘤的诊断,尤其是PET/CT未显示出淋巴结及结外的任何病灶。因此,尽管骨髓活检往往作为非霍奇金淋巴瘤患者的预后因素,对这例患者而言却成为了最重要的诊断依据。通过这个病例,我们希望提高大家对于罕见的结外非霍奇金淋巴瘤的临床特征的认识,尽量避免延误诊断。

(A) SagittaI reconstruction of the PET component of the 18F-FDG PET-CT shows widespread non-homogeneous increase in tracer uptake within marrow at T10 (red arrow) and sternum (blue arrow), and in the axial image at the level of the pelvis (inset), in the right anterior superior iliac spine (green arrow). (B) Haematoxylin-eosin stain of bone marrow biopsy sample showing extensive infiltration with high-grade tumour and, inset, the immunohistochemical expression of CD3 showing a T-cell malignancy.

作者: Josh T Coats, Alasdair D R Mackie, Neil M Kernohan, Prasad Guntur Ramkumar, Lesley M McMahon, John R Goodlad, Sudhir Tauro

欲了解更多血液肿瘤、淋巴瘤相关资讯,与全国各地血液肿瘤、淋巴瘤医生交流与讨论,请扫描以下二维码,添加肿瘤资讯小助手-Dinna微信,备注“血液肿瘤”!

版权属良医汇肿瘤资讯App所有。欢迎个人转发分享。其他任何媒体、网站如需转载或引用本网版权所有内容须获得授权且在醒目位置处注明“转自:良医汇肿瘤资讯App”

责任编辑:Lilith

原文链接:

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30447-0/fulltext?rss=yes

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号