医海探路,解临床难题;名家论道,献诊疗良策。2025年10月28日16:00-17:30,由中国临床肿瘤学会(CSCO)与良医汇共同主办的「How we treat・天肿经验」系列直播会议第六期如期开播。本期会议聚焦“新药时代,复发/难治性滤泡性淋巴瘤(R/R FL)的治疗方案如何抉择”这一核心临床痛点,由天津医科大学肿瘤医院张会来教授领衔,天津医科大学肿瘤医院赵培起教授担任主讲嘉宾,特邀首都医科大学附属北京同仁医院王亮教授、河北大学附属医院贾友超教授、青岛大学附属医院赵霞教授共同参与研讨,为临床医师梳理R/R FL诊疗思路,提供精准化治疗实践参考。

近年来,随着靶向药物、免疫治疗(如双特异性抗体、CAR-T细胞疗法)等新药的不断涌现,R/R FL的治疗格局逐步拓宽,但“如何根据患者个体特征分层选择方案”“移植与新药的定位如何平衡”“微小残留病灶(MRD)如何指导临床决策”等关键问题仍待明确。本次会议围绕FL精准分型、功能性治愈定义、移植价值、CAR-T与双抗的疗效对比及MRD临床应用五大核心方向展开,结合真实世界数据与前沿研究成果,为R/R FL诊疗提供兼具科学性与实用性的学术视角。

开场致辞:聚焦临床痛点,共寻诊疗突破

本次会议由天津医科大学肿瘤医院张会来教授主持,并发表了开场致辞。他指出,新药时代,如何做好治疗排兵布阵,让患者在疗效与生活质量间实现平衡,甚至迈向“功能性治愈”已成为行业关注重点。天肿团队近年来深耕FL分子分型、免疫分型及全程管理体系建设,未来也将持续推动“慢病化、可控化、精准化”管理理念落地,助力更多患者实现长期生存。本次会议邀请国内淋巴瘤领域中青年骨干专家共同研讨,既是对天肿团队在FL领域研究成果的分享,更旨在通过跨区域、多中心的思想碰撞,为R/R FL诊疗提供新方向。

讲题分享:新药时代,R/R FL的治疗方案如何抉择?

天津医科大学肿瘤医院赵培起教授介绍,FL整体预后良好,中位生存期约14年,但仍存在早期进展(如POD24)、反复复发等未被满足的治疗需求。天肿926例FL单中心真实世界研究数据显示,中国患者发病年龄较西方年轻、骨髓受累比例更低,但Ⅲ-Ⅳ期、β2-MG升高及伴B症状者POD24风险更高,凸显精准分层治疗的必要性。

接着,赵培起教授聚焦会议讨论的话题,从FL精准分型探索、功能性治愈定义、移植定位、CAR-T与双抗对比及MRD价值五大维度展开系统讲解,结合天肿真实世界数据与国际前沿研究,为临床诊疗提供清晰路径。

(一)天肿探索:FL的精准分型

精准分型是精准治疗的基础。赵培起教授详细介绍了天肿团队在FL分型领域的突破性研究:

免疫分型探索

通过无监督聚类分析,将FL分为4种免疫浸润亚型(FLE1-FLE4):

FLE1:免疫浸润丰度低,呈“沙漠型”冷肿瘤状态,预后最差;

FLE2、FLE3:免疫浸润丰度中等,预后良好;

FLE4:免疫浸润丰度高,呈“炎性”肿瘤状态,但因高表达抑制性检查点基因,且高浸润的的Tregs细胞状态发挥免疫抑制作用,其预后介于FLE1与FLE2/FLE3之间。

病理分级分子差异

FL1-2与FL3A遗传背景相似,归为“预后良好惰性组”;

FL3B与FL/DLBCL遗传特征相近,归为“预后不良侵袭性组”,且FL3B因1p36.32缺失、3p21.1扩增,侵袭性显著高于其他亚型。

分子分型突破

联合国际团队通过全基因组测序,将FL分为3种遗传亚型(C1-C3):

C1型:普遍的BCL6变异,缺乏BCL2结构变异,与ABC-DLBCL转录组表型相似,预后良好;

C2型:遗传模式符合经典FL模式,高频BCL2-IGH易位及影响染色质修饰酶的突变,与GCB-DLBCL表型相似,预后中等;

C3型:缺乏BCL6/BCL2结构变异,伴TP53、EP300等基因突变,与ABC-DLBCL相似的转录组表型,预后最差。

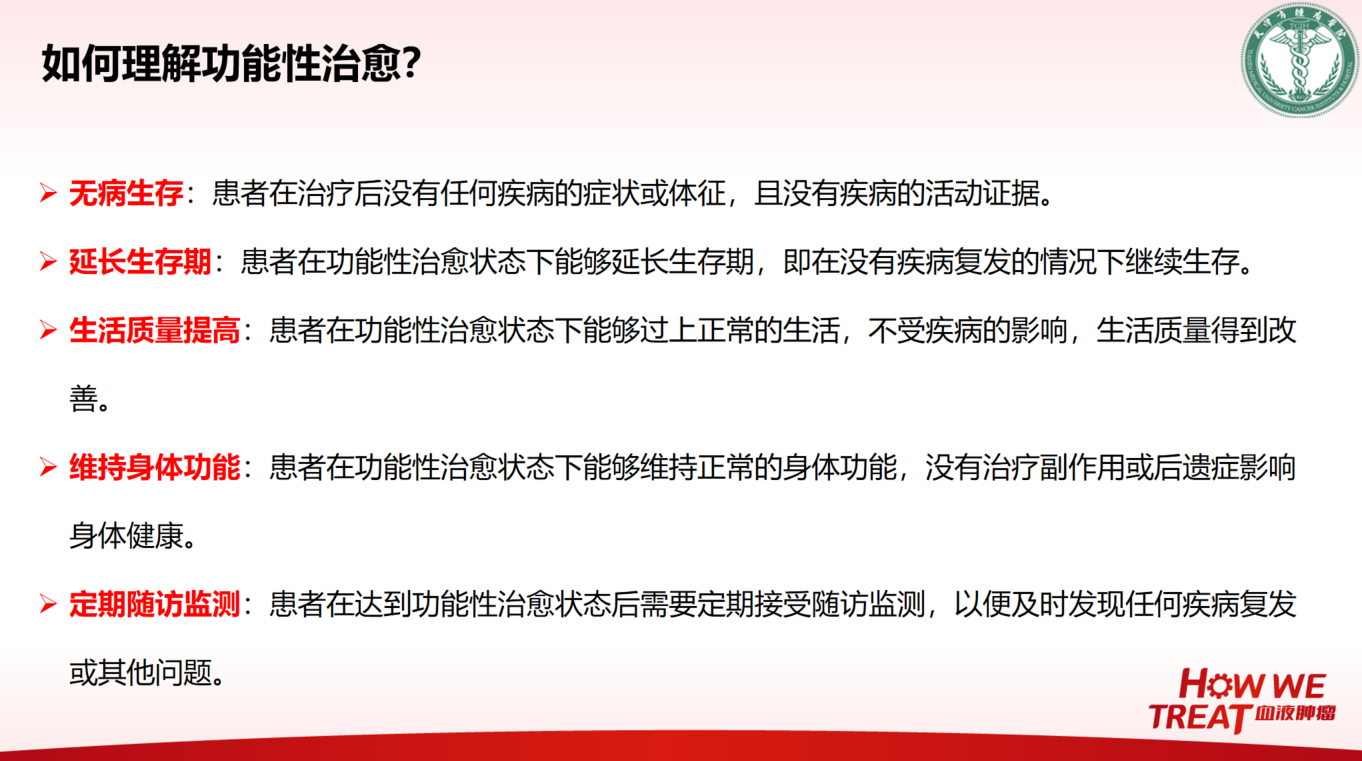

(二)如何定义FL的“功能性治愈”?

针对这一关键问题,赵培授提出五大核心要素:无病生存、延长生存期、生活质量提高、维持身体功能、定期随访监测。

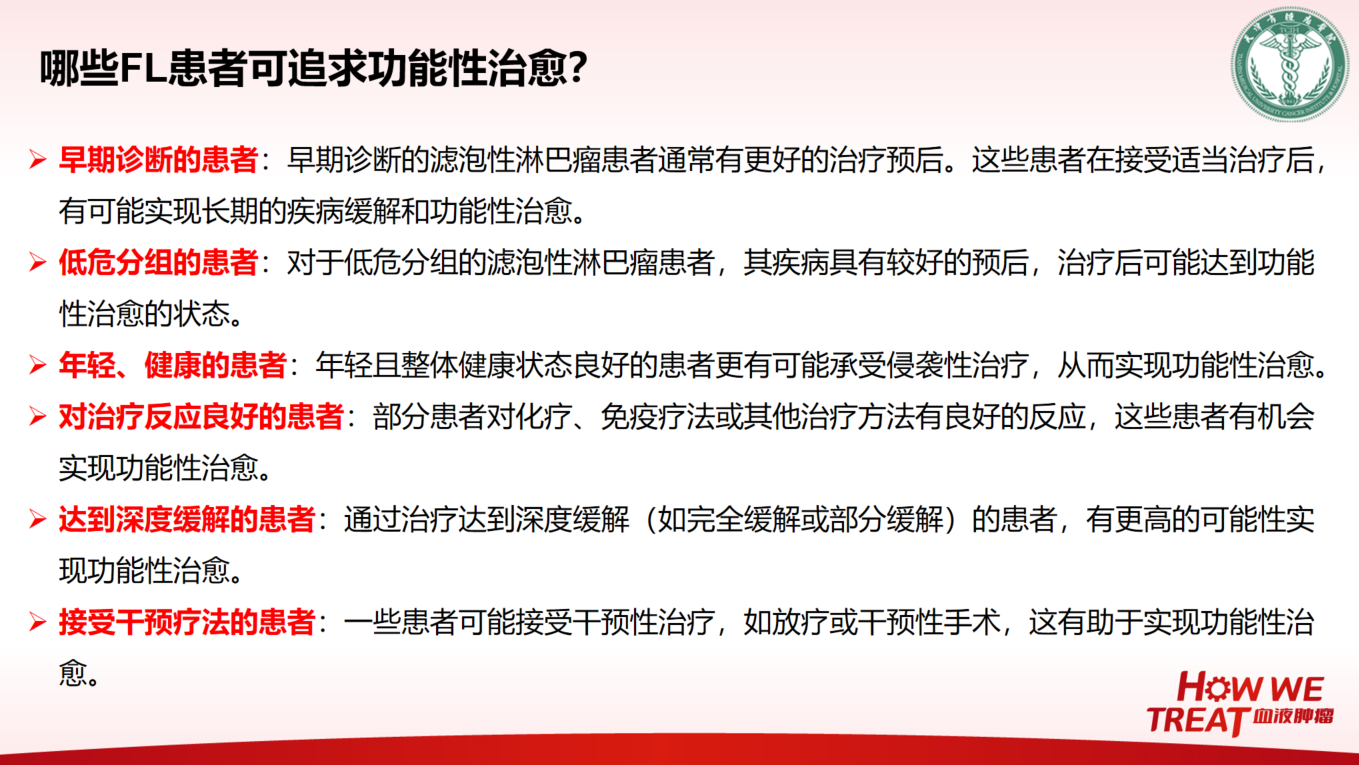

他强调,并非所有患者均适合追求功能性治愈,以下人群更具潜力:早期诊断患者、低危分组患者、年轻健康患者、对治疗反应良好患者、达到深度缓解患者及接受干预治疗的患者。天肿团队正通过“基础研究-临床转化-全程管理”体系建设,推动FL“慢病化”管理,为功能性治愈奠定基础。

他强调,并非所有患者均适合追求功能性治愈,以下人群更具潜力:早期诊断患者、低危分组患者、年轻健康患者、对治疗反应良好患者、达到深度缓解患者及接受干预治疗的患者。天肿团队正通过“基础研究-临床转化-全程管理”体系建设,推动FL“慢病化”管理,为功能性治愈奠定基础。

(三)新药时代,自体或异基因造血干细胞移植——何去何从?

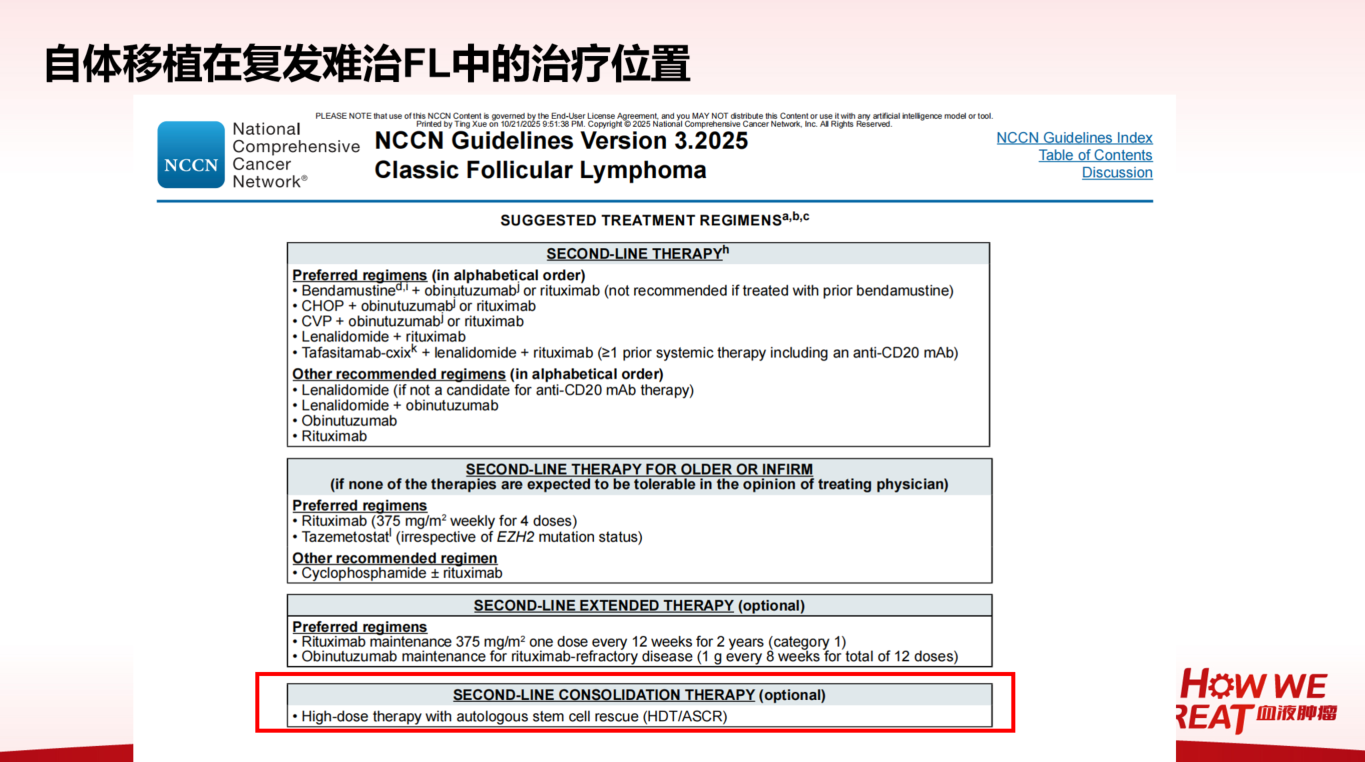

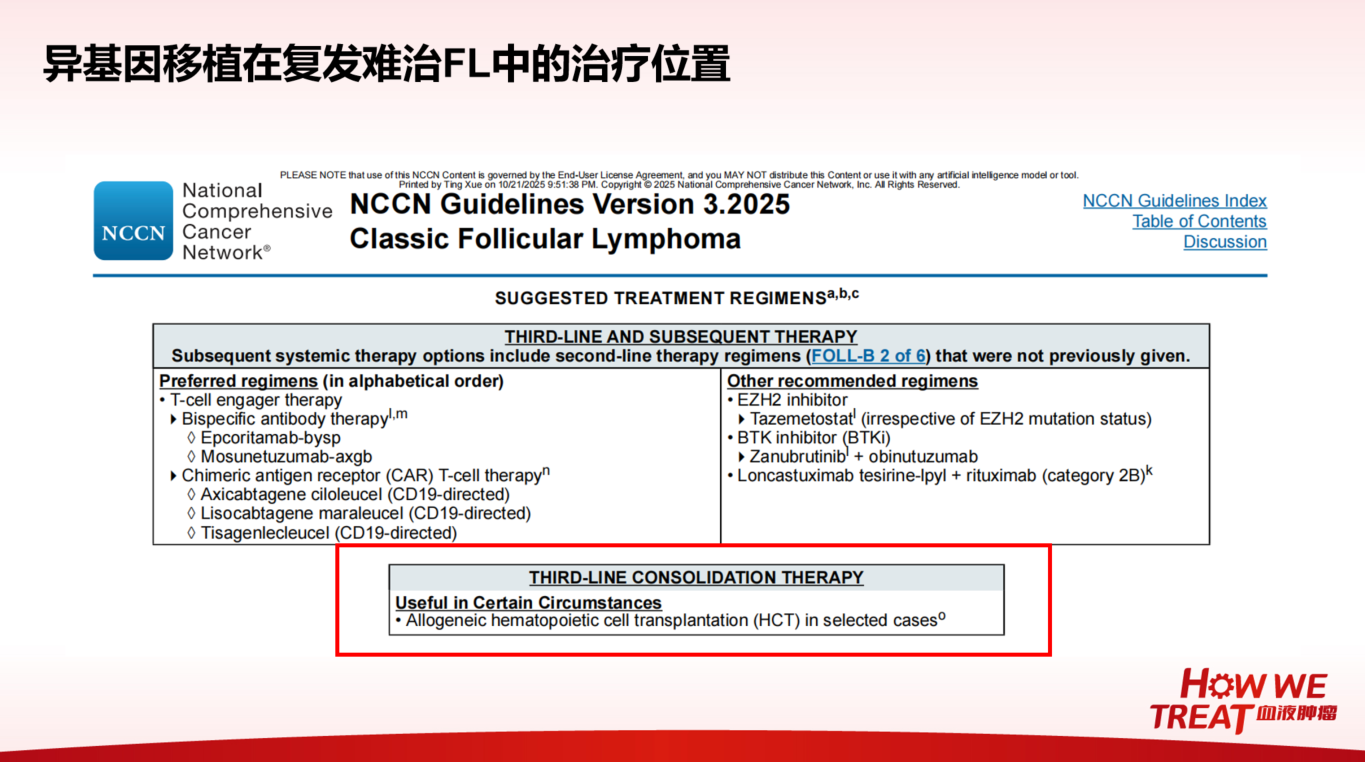

在新药不断涌现的当下,自体造血干细胞移植(ASCT)与异基因造血干细胞移植(allo-HSCT)在R/R FL中的定位与价值,成为临床关注的核心争议点。赵培起教授结合国际指南、权威共识及最新研究数据,系统梳理了两类移植的适用场景:

从指南定位来看,ASCT仍是R/R FL的标准治疗选择之一,但标注为“可选择项(optional)”,这意味着需严格筛选患者——仅推荐用于“二线及以上治疗达到部分缓解(PR)或完全缓解(CR)且对化疗敏感”的患者。而allo-HSCT的适用空间更窄,仅在“特定场景下有效”,因其有创性高、治疗风险大且费用高昂,临床中多作为极个别特殊情况的备选方案。

结合2024年美国移植和细胞治疗学会(ASTCT)联合欧洲血液与骨髓移植学会(EBMT)的专家共识投票结果,两类移植的使用原则进一步明确:其一,一线治疗中不推荐移植,即使是高危FL患者,指南与专家意见也普遍不支持一线采用移植巩固;其二,复发难治患者中,ASCT的核心前提是“治疗达PR/CR”,若患者经二线及以上治疗未达缓解(PD/SD),则不推荐移植,此类患者更适合转向CAR-T等细胞免疫治疗;其三,allo-HSCT的适用范围严格限定于“CAR-T治疗失败、CAR-T不可及、合并治疗相关髓系肿瘤或骨髓衰竭综合征”的患者,且要求患者体能状态良好、器官功能正常,治疗前需达到PR/CR。

从临床研究数据来看,移植的疗效需结合患者亚型与治疗目标综合评估。2024年Annals of Oncology发表的一项Ⅲ期研究显示,在R/R FL整体人群中,ASCT与放射免疫治疗(RIT)的3年无进展生存(PFS)率、3年总生存(OS)率无显著差异,但ASCT组3级血液学毒性发生率(94%)显著高于RIT 组(46%),且存在二次肿瘤发生风险,提示需平衡疗效与安全性。不过,针对POD24这一高危亚型,另有研究证实ASCT可显著改善预后——POD24患者接受ASCT后5年OS率达73%,显著高于未移植组(60%,HR=0.63,P=0.02),是此类患者的重要治疗选择。

从临床研究数据来看,移植的疗效需结合患者亚型与治疗目标综合评估。2024年Annals of Oncology发表的一项Ⅲ期研究显示,在R/R FL整体人群中,ASCT与放射免疫治疗(RIT)的3年无进展生存(PFS)率、3年总生存(OS)率无显著差异,但ASCT组3级血液学毒性发生率(94%)显著高于RIT 组(46%),且存在二次肿瘤发生风险,提示需平衡疗效与安全性。不过,针对POD24这一高危亚型,另有研究证实ASCT可显著改善预后——POD24患者接受ASCT后5年OS率达73%,显著高于未移植组(60%,HR=0.63,P=0.02),是此类患者的重要治疗选择。

(四)CAR-T VS 双抗VS其他疗法——谁主沉浮?

在R/R FL中,CAR-T细胞疗法、双特异性抗体及其他靶向药物(如BTK抑制剂、EZH2抑制剂)已成为重要治疗选择,赵培起教授结合获批情况、疗效、安全性及可及性,梳理各类疗法的定位与适配人群:

各类疗法的疗效特征与适用场景

其他靶向药物:泽布替尼联合奥妥珠单抗因ROSEWOOD研究数据获批R/R FL治疗并纳入医保,适合需口服方案的患者;EZH2抑制剂对EZH2突变型患者ORR达69%(野生型35%),临床中需结合基因检测选择。

双抗:目前多为单臂Ⅱ期研究数据,获批用于三线及以上治疗,莫妥珠单抗、Epcoritamab等CD20×CD3双抗,对POD24、老年/体能差等高危人群ORR稳定(80%~82%),且现货供应、可门诊皮下注射,可及性高,适合近期使用苯达莫司汀、需快速控制病情的患者。

CAR-T:上市时间早于双抗,数据更丰富,获批用于三线及以上治疗,Axi-cel、Tisa-cel等对整体人群ORR达86%~97%,POD24患者ORR 82%~96.4%,疗效惊艳,但需1个月细胞制备、清淋化疗及住院观察,适合多重耐药/难治、追求“一次性治疗”、转化型FL患者。

CAR-T和双抗的安全性特征

两类疗法均可能增加感染风险(疫情期间数据受一定影响),但双抗CRS发生率(44%~57%)略低且≥3级占比少(0%~2%),神经毒性罕见(<5%);CAR-T的CRS发生率49%~78%(≥3级0%~6%),神经毒性发生率4%~56%(≥3级1%~15%)。此外,CAR-T曾因二次肿瘤风险被美国加黑框警告,后因发生率极低取消,双抗二次肿瘤风险仍需长期随访。

CAR-T和双抗的治疗顺序与联合策略

两类疗法并非互斥,而是互补:近期使用过苯达莫司汀、肿瘤进展快需快速控制、老年/体能差的患者,优先选择双抗;多重耐药、追求长期无治疗缓解的患者,优先选择CAR-T。同时,双抗可作为CAR-T治疗前的桥接方案或治疗后的巩固方案,且CAR-T失败后双抗仍可实现高缓解率。目前双抗已启动一线治疗研究,CAR-T也在探索二线应用,未来需更多数据明确前线治疗定位。

(五)MRD指导的精准治疗在FL中的临床价值?

赵培起教授强调,MRD是FL预后评估与治疗调整的关键标志物。

预后价值:ECHO试验显示,MRD阴性患者中位PFS(66.69个月)显著优于阳性患者(13.80个月,HR=0.22,P<0.001);JCO杂志近期发表的一项研究显示,治疗结束时ctDNA-MRD阴性患者2年PFS率达97%,仅6%复发,而阳性患者2年PFS率仅29%,68%复发或死亡(HR=28.7,P<0.001)。

临床应用:天肿团队正在开展的泽布替尼+G-CHOP治疗高危FL研究中,患者先进行4周期诱导治疗,治疗后评估CR及MRD状态;若患者达到CR且MRD阴性,则进1年维持治疗;若<CR,则继续接受2周期诱导治疗后再行1年维持。初步观察结果显示:大部分患者实现深度缓解;主要不良反应为骨髓抑制,经预防性G-CSF支持后耐受性良好,整体安全性可控。

现存挑战:检测方法(NGS/流式)、检测部位(外周血/骨髓)及评估时间点等尚未标准化,需更多研究推动MRD成为临床常规评估指标。

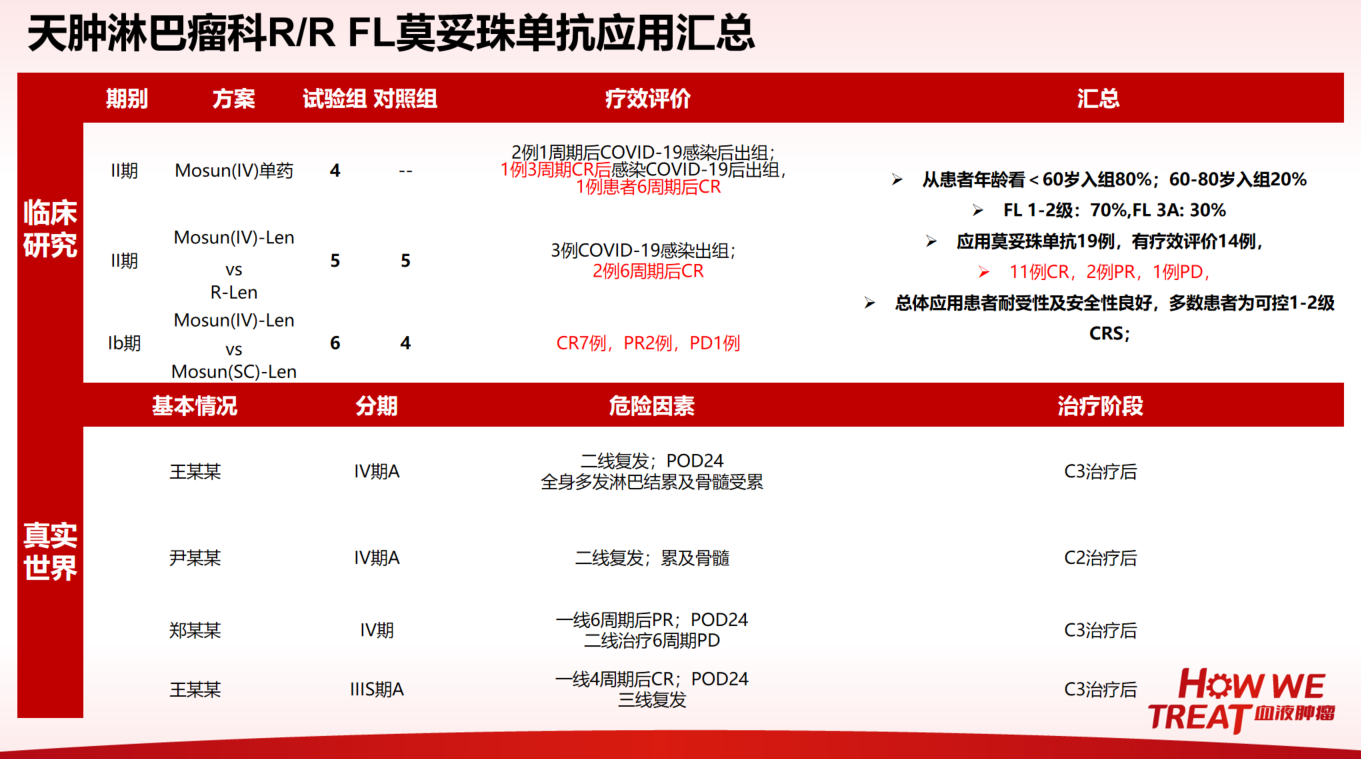

真实世界案例:个体化治疗的实践

为进一步验证理论,赵培起教授分享2例典型病例:

病例1(经双抗治疗):56岁女性,FL Ⅲ期 A(POD24),经R-CHOP、BR+来那度胺治疗后复发,三线接受莫妥珠单抗单药治疗8周期,达CR并维持至今。

病例2(经CAR-T治疗):36岁男性,FL ⅣS期A,经多线治疗(R-CHOP、BR、双抗等)进展,接受瑞基奥仑赛注射液治疗后达CR,并维持至今。

此外,天肿团队19例R/R FL患者应用双抗的真实世界数据显示,14例可评估患者中11例达CR,2例PR,仅1例 PD,且安全性可控(多为1~2级CRS),印证了双抗在真实世界中的疗效与安全性。

大咖讨论:多视角碰撞,解临床困惑

讲课结束后,张会来教授主持讨论环节,赵培起教授、首都医科大学附属北京同仁医院王亮教授、河北大学附属医院贾友超教授、青岛大学附属医院赵霞教授围绕临床核心争议点展开交流,结合实践经验与研究数据形成针对性建议:

苯达莫司汀使用后,双抗/CAR-T的疗效是否受影响?如何规避风险?

王亮教授:苯达莫司汀会致T细胞耗竭,国际指南建议与CAR-T间隔9个月,但真实世界中1~2个月洗脱后疗效影响有限。临床可提前采集T细胞冻存,或优先选双抗(对T细胞功能要求更低);治疗前建议检测T细胞亚群及PD-1表达评估免疫功能。其团队已排除苯达莫司汀用于DLBCL二线后治疗,FL中也倾向对POD24等高风险患者提前采细胞,再考虑用苯达莫司汀。

赵培起教授:天肿数据显示,苯达莫司汀使用后双抗仍可实现ORR 80%以上,但需充分知情;对预期复发风险高的患者,可提前冻存T细胞为后续CAR-T保留“种子”,虽冻存会损失部分T细胞数量与质量,但仍是可行策略。

赵培起教授:天肿数据显示,苯达莫司汀使用后双抗仍可实现ORR 80%以上,但需充分知情;对预期复发风险高的患者,可提前冻存T细胞为后续CAR-T保留“种子”,虽冻存会损失部分T细胞数量与质量,但仍是可行策略。

张会来教授:补充强调全程管理重要性,年轻高危患者若用6周期足量苯达莫司汀,可能影响后续免疫治疗疗效,建议关注T细胞功能(如干扰素分泌)与体液免疫(如免疫球蛋白水平)监测,目前缺乏中国患者数据,需扩大样本探索。

双抗/CAR-T达CR后,是否需要维持治疗?MRD检测有哪些要点?

贾友超教授:FL为惰性淋巴瘤,CR后维持可降复发风险,但需平衡安全性。莫妥珠单抗为固定疗程(8~17周期),CR后无需维持;CAR-T达CR后,部分高危患者可尝试短疗程伊布替尼维持(如病例2),但需更多数据验证。MRD监测多采用ctDNA,疑问在于是否需结合组织样本检测共现基因。 赵培起教授:FL维持治疗需以安全性为前提,未达CR的患者建议巩固/维持以降复发风险;MRD检测基线需组织样本配对,天肿主要用流式细胞检测(性价比高),NGS也常用,虽不同中心检测一致性待提升,但同一中心治疗前、中、后纵向监测仍有临床意义。

赵培起教授:FL维持治疗需以安全性为前提,未达CR的患者建议巩固/维持以降复发风险;MRD检测基线需组织样本配对,天肿主要用流式细胞检测(性价比高),NGS也常用,虽不同中心检测一致性待提升,但同一中心治疗前、中、后纵向监测仍有临床意义。

张会来教授:维持治疗需个体化——MRD阳性、POD24、高转化风险患者可考虑维持;MRD阴性、低危患者可密切随访,避免过度治疗。

FL 分子分型如何指导靶向药选择?MRD 检测标准化难题如何破解?

赵霞教授:天肿分型提示,C1型(NOTCH/NF-κB通路突变)适合PI3K/BTK抑制剂,C2型(BCL2易位)适合BCL2抑制剂,C3型(TP53突变)适合免疫治疗;疑问在于双抗联合分子分型指导的靶向药是否能提升疗效。此外,ctDNA与NGS检测各中心一致性差,解读时易困惑,需明确差异是否有临床意义。

赵培起教授:EZH2突变患者对EZH2抑制剂缓解率达69%,可作为精准靶点;MRD检测标准化需技术突破,当前建议优先选择同一中心、同一方法监测,若治疗中出现新发基因变异,需结合影像学判断是否干预,暂不建议仅因MRD阳性提前治疗。

赵培起教授:EZH2突变患者对EZH2抑制剂缓解率达69%,可作为精准靶点;MRD检测标准化需技术突破,当前建议优先选择同一中心、同一方法监测,若治疗中出现新发基因变异,需结合影像学判断是否干预,暂不建议仅因MRD阳性提前治疗。

张会来教授:补充指出,FL分子分型需结合治疗时机调整策略,未来免疫分型(如冷/热肿瘤)或成重要方向,需探索如何将免疫荒漠型转为热肿瘤以提升免疫治疗疗效。

总结与展望:精准化、全程化引领FL诊疗未来

张会来教授在总结中结合会议核心讨论与临床实践需求,明确FL诊疗的核心方向与待解问题,为行业发展提供清晰指引:

核心共识:锚定FL诊疗三大关键方向

分型是精准治疗的基石:需结合分子分型与免疫分型分层施策,打破“同病同治”局限。

新药需科学布局与全程管理:双抗与CAR-T并非互斥,需按患者特征选择,避免过度治疗或治疗不足。

MRD是预后与治疗调整的核心标志物:MRD阴性患者复发风险显著降低,但检测标准化仍需突破。未来需推动“MRD分层治疗”,同时探索与影像学、基因检测的联合应用价值。

未来重点:聚焦未满足临床需求

深化分型与治疗的结合:推动免疫分型落地,探索“免疫分型+靶向药/免疫治疗”联合策略,明确个体化方案。

推动新药前线应用与中国数据积累:目前双抗、CAR-T多用于三线及以上,未来需探索其在一线/二线的疗效;同时开展多中心研究,填补中国患者的证据空白。

疗效和安全性并重:全国专家需携手开展多中心研究,通过中国人群数据优化诊疗方案,避免过度治疗,在疗效与安全性间找到平衡。

总体而言,本次会议为新药时代R/R FL诊疗提供了清晰实践路径,也指出了分型标准化、MRD规范等待解问题。未来随着免疫分型落地、新药前线探索及中国人群数据积累,进一步破解诊疗难题,让更多FL患者在新药时代实现长期、高质量生存。

药物成药性评价与系统转化全国重点实验室PI

主要研究方向:恶性淋巴瘤的分子诊断和个体化治疗

国家癌症中心淋巴瘤质控专家委员会 委员

中国抗癌协会第九届理事会 理事

中国抗癌协会(CACA)淋巴瘤专业委员会 副主任委员

中国临床肿瘤学会(CSCO)淋巴瘤专家委员会 常委

中国医促会肿瘤内科分会 副主任委员

中华医学会肿瘤分会淋巴瘤学组 委员

中国医师协会血液医师分会 委员

天津市医师协会血液医师分会 副会长

天津市医学会血液学分会 常委

天津市血液病质控中心 副主任委员

天津医科大学肿瘤医院 淋巴瘤内科

主要从事淋巴瘤的内科诊治及基础、临床研究。主持国家自然科学基金一项,参与多项国家及省部级课题,发表SCI文章二十余篇。作为编委及执笔专家参与制定CSCO及CACA淋巴瘤诊疗指南。

中国抗癌协会淋巴瘤专业委员会委员

中国医促会肿瘤内科学分会第二届委员会委员

中国老年保健协会淋巴瘤专业委员会委员

北京癌症防治学会淋巴瘤免疫治疗专业委员会常务委员

天津市抗癌协会淋巴瘤专业委员会委员

天津市抗癌协会淋巴瘤青委会副主任委员

天津市抗癌协会肿瘤临床化疗专业委员会 委员

天津市抗癌协会肿瘤药物临床研究专业委员会 委员

中国医师协会第六届血液科医师分会委员

中华医学会血液学分会淋巴细胞疾病学组成员

中国人体健康科技促进会细胞免疫治疗专委会主任委员

中国眼淋巴瘤协作组(COLCG)组长

北京癌症防治学会淋巴瘤免疫治疗专委会侯任主任委员

北京医学会血液学分会委员

Q1区杂志BMC Medicine肿瘤专栏编辑

Cancer Medicine杂志副主编

擅长淋巴瘤等血液系统恶性肿瘤的诊治

主持国家级课题5项,发表SCI 60余篇

美国杜克大学医学中心 访问学者

河北省医学重点学科 带头人

河北省肿瘤放化疗机制与规程研究重点实验室 主任

中国抗癌协会肿瘤异质性与个体化治疗专委会 常委

中国罕见病联盟罕见肿瘤专业委员会 常委

中国滤泡淋巴瘤工作组 委员

中国抗癌协会血液肿瘤整合康复专业委员会 委员

中国人体健康科技促进会细胞免疫治疗专委会 委员

北京肿瘤病理精准诊断研究会淋巴造血分会 常委

河北省老年医学会血液病分会 常委

河北省临床肿瘤学会 理事

在Nature Biomedical Engineering、Nature Communications、Blood Cancer Journal、JNCC、Ann Hematol、Anal Chem等杂志发表论文多篇

山东省研究型医院学会淋巴瘤全程管理分会主任委员

山东省中医药学会干细胞与绿色治疗分会副主任委员

山东省血液病智能精准诊疗专业委员会副主任委员

中国抗癌协会淋巴瘤专业委员会委员

中国抗癌协会血液肿瘤专业委员会中国滤泡淋巴瘤工作组委员

中国女医师协会干细胞与免疫细胞专业委员会委员

中国研究型医院学会理论与实践创新分会青年委员

山东省医师协会血液学分会委员

山东省抗癌协会血液肿瘤分会淋巴瘤学组副组长

山东省临床肿瘤学会抗淋巴瘤专家委员会委员

北京癌症防治学会淋巴瘤免疫治疗专业委员会委员

青岛市医学会血液学分会委员

关注How We Treat专栏,查看详细报道

往期链接:

第一期:「How we treat·天肿经验」第一期丨精彩回眸:张会来教授携三位专家联袂解析最贴合临床实际的FL预后分层问题

第二期:「How we treat·天肿经验」第二期丨精彩回眸:张会来教授领衔专家团,精析FL治疗的指征与目标

第三期:「How we treat·天肿经验」第三期丨精彩回眸:张会来教授领衔专家团,深度剖析FL一线治疗方案的决策谜题

第四期:【How we treat·天肿经验】第四期丨精彩回眸:ASH特别期——张会来教授领衔专家团,聚焦FL从科研到临床诊疗新进展

第五期:「How we treat·天肿经验」第五期丨精彩回眸:张会来教授领衔专家团,重磅盘点2024年FL临床热点问题

排版编辑:mathilda

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号