慢性淋巴细胞白血病(CLL)是一种主要影响老年人群的成熟 B 细胞恶性肿瘤,尽管近年来靶向治疗的发展显著改善了患者预后,但传统持续治疗方案仍面临累积毒性、克隆进化及耐药风险等挑战。固定疗程治疗作为新型治疗策略,通过限定治疗周期,在降低长期毒性的同时,追求深度缓解(如微小残留病阴性,uMRD)以实现持久疾病控制,成为CLL治疗领域的研究热点。

维奈克拉作为BCL-2抑制剂,能高效诱导CLL细胞凋亡,是固定疗程方案的核心药物之一。目前,维奈克拉常与布鲁顿酪氨酸激酶抑制剂(BTKi)联合使用,其中伊布替尼(一代BTKi)和阿可替尼(二代BTKi)是最常用的联合方案。然而,多项临床试验(如GLOW、CAPTIVATE、AMPLIFY)显示,两种BTKi与维奈克拉的联合方案在疗效上存在显著差异,最优联合方案的选择尚未明确。近日,一项发表于Leukemia杂志的综述,从临床试验数据、作用机制及安全性角度,系统解析了伊布替尼-维奈克拉(I+V)与阿可替尼-维奈克拉(A+V)方案的差异,为CLL固定疗程治疗的方案选择提供了关键指导。

固定疗程治疗的核心目标

固定疗程治疗的核心优势在于:减少长期治疗的累积毒性(如BTKi相关的心血管事件)、降低克隆进化及耐药风险,同时通过深度缓解延长无进展生存期(PFS)和至下次治疗时间(TTNT)。其中,uMRD(外周血或骨髓中CLL细胞<10⁻⁴)是关键疗效指标,研究证实uMRD率越高,患者PFS和TTNT越长,因此固定疗程方案的核心目标是实现高比例uMRD。

维奈克拉凭借其独特的作用机制,成为固定疗程方案的基石。作为BCL-2抑制剂,维奈克拉可直接诱导CLL细胞凋亡,单药或联合治疗均能实现高比例uMRD。例如,维奈克拉联合奥妥珠单抗(12个周期)的固定疗程方案,在初治CLL患者中(CLL14试验,合并症患者;CLL13 试验,体能良好患者),外周血uMRD率分别达76%和86.5%,显著优于免疫化疗,且uMRD状态与长期PFS密切相关,证实维奈克拉在深度缓解中的关键作用。

伊布替尼-维奈克拉(I+V)方案

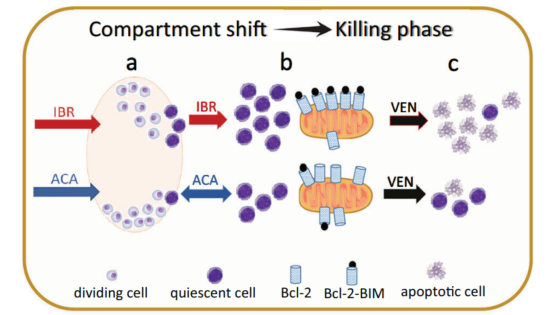

I+V方案是目前证据最充分的固定疗程方案,其治疗设计分为“诱导期”(原文为:lead-in phase)和“杀伤期”(原文为:killing phase):先给予3个周期伊布替尼单药治疗(诱导期),促进淋巴结中的CLL细胞迁移至外周血(“腔室转移”;原文为:compartment shift),同时实现肿瘤减负荷以降低肿瘤溶解综合征风险;随后给予12个周期I+V联合治疗(杀伤期),通过伊布替尼致敏CLL细胞,增强维奈克拉的凋亡诱导效应,实现深度缓解。

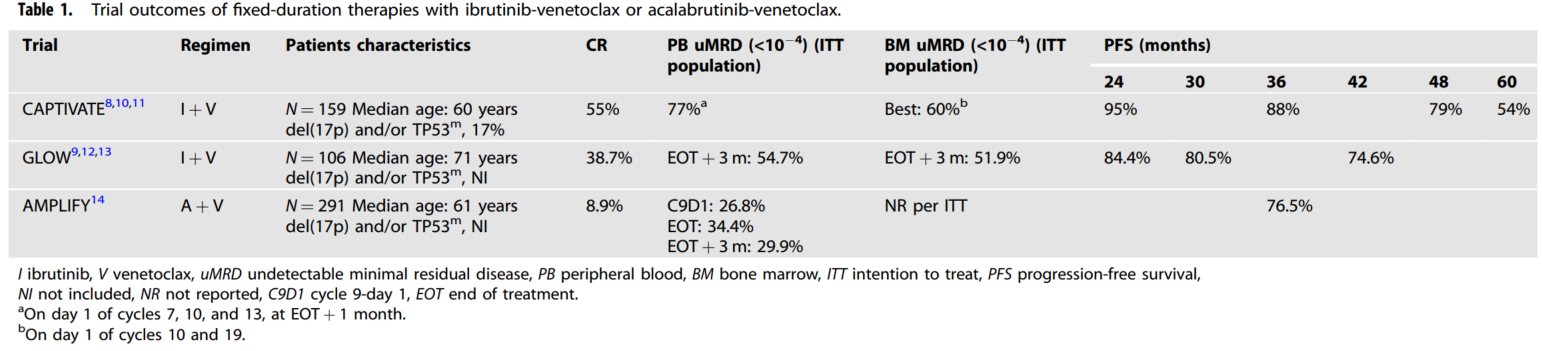

Ⅱ期CAPTIVATE试验:纳入159例初治年轻体能良好患者(中位年龄60岁),其中17%存在 del(17p)/TP53突变(高危特征)。结果显示,I+V方案的完全缓解(CR)率达55%,外周血 uMRD率77%,骨髓uMRD率60%;长期随访显示,2年、3年、5年PFS率分别为95%、88%、54%,即使是高危患者也能获得持久缓解。

Ⅲ期GLOW试验:纳入106例初治老年合并症患者(中位年龄71岁),I+V方案的CR率达38.7%,治疗结束后3个月外周血uMRD率 54.7%、骨髓uMRD率51.9%;30个月、42个月PFS率分别为80.5%、74.6%,显著优于传统免疫化疗,证实该方案在老年脆弱人群中的有效性。

上述数据表明,I+V方案可使约2/3患者实现uMRD,且uMRD状态转化为显著的PFS获益,无论患者年龄、体能状态或是否存在高危遗传学特征,均能从该方案中获益。

表1. I+V方案或A+V方案固定疗程治疗的试验结果

阿可替尼-维奈克拉(A+V)方案

阿可替尼作为第二代BTKi,对BTK选择性更高,理论上毒性更低,因此被用于与维奈克拉联合探索固定疗程方案。Ⅲ期AMPLIFY试验是首个评估A+V方案的随机试验,纳入291例初治年轻体能良好患者(中位年龄61岁),治疗设计为2个周期阿可替尼单药诱导,随后12个周期A+V联合治疗,主要终点为对比A+V与标准免疫化疗的PFS。

结果显示,A+V方案虽达到主要终点(36个月PFS率76.5% vs 免疫化疗66.5%),但关键次要终点(uMRD率)显著劣于预期:治疗第9周期第1天外周血uMRD率仅26.8%,治疗结束时34.4%,治疗结束后3个月29.9%,而免疫化疗组同期uMRD率分别为51%、45.5%、51%。

机制差异:伊布替尼在“腔室转移”与“杀伤期”的双重优势

两种BTKi+维奈克拉方案的疗效差异,源于伊布替尼与阿可替尼在作用机制上的关键不同,主要体现在“腔室转移”和“杀伤期”两个阶段:

腔室转移:伊布替尼更高效动员淋巴结CLL细胞

CLL细胞常聚集于淋巴结微环境中,逃避治疗药物杀伤,因此将其动员至外周血(腔室转移)是固定疗程治疗的关键第一步。伊布替尼可通过下调趋化因子受体CXCR4的表达,破坏CLL细胞与淋巴结基质细胞的黏附,促进细胞迁移至外周血;而体外研究显示,伊布替尼下调CXCR4的能力显著优于阿可替尼。

真实世界研究进一步证实:接受持续伊布替尼治疗的CLL患者,淋巴细胞增多(反映细胞从淋巴结动员至外周血)的程度更显著、持续时间更长,表明伊布替尼的腔室转移效应更强,能将更多隐藏于淋巴结的CLL细胞暴露于维奈克拉的杀伤范围内,为后续联合治疗奠定基础。

杀伤期:伊布替尼更易致敏CLL细胞至维奈克拉

在杀伤期,BTKi需通过调节凋亡相关蛋白,增强CLL细胞对维奈克拉的敏感性。伊布替尼可显著降低CLL细胞中抗凋亡蛋白(如BCL-XL、Mcl-1)的表达,同时升高促凋亡蛋白BIM的水平;BIM可部分占据线粒体上的BCL-2,使CLL细胞更依赖剩余未被占据的BCL-2,从而对维奈克拉(靶向BCL-2)更敏感。

体外实验证实,经伊布替尼处理的CLL细胞,对维奈克拉的敏感性显著高于阿可替尼处理的细胞:伊布替尼组细胞BIM表达升高幅度更大,维奈克拉诱导的凋亡率更高。这种致敏效应的差异,导致I+V方案能实现更高比例的深度缓解,而A+V方案因致敏效应不足,难以有效清除CLL细胞,uMRD率和CR率显著偏低。

安全性:阿可替尼心血管毒性更低,但伊布替尼在固定疗程中风险可控

安全性方面,两种方案在年轻体能良好患者中的耐受性均较好:CAPTIVATE试验中I+V方案的治疗中断率5%、死亡率1.3%,AMPLIFY试验中A+V方案分别为8%、3.4%,无显著差异。但在心血管毒性(尤其是房颤)方面,两者存在显著区别:

阿可替尼因对BTK选择性更高,“脱靶效应”(抑制其他激酶如EGFR、ITK)更少,房颤发生率显著低于伊布替尼:AMPLIFY试验中A+V方案任何级别房颤发生率0.7%、≥3级0.3%,而CAPTIVATE试验中I+V方案分别为4%、1%。不过,固定疗程治疗的周期较短(14~15个月),伊布替尼的心血管毒性风险可通过密切监测(如定期心电图、血压控制)有效管理,且避免了长期持续治疗的累积毒性风险,因此在老年合并症患者中(如GLOW试验),I+V方案仍展现出良好的安全性。

需注意的是,目前尚无A+V方案在老年合并症患者中的研究数据,其在脆弱人群中的安全性仍需验证,而I+V方案已在GLOW试验中证实对老年合并症患者的安全性和有效性,适用人群更广泛。

结论

综上所述,伊布替尼与维奈克拉固定疗程联用方案在CLL治疗中展现出显著的疗效和良好的安全性,特别是在促进CLL细胞区室转移和诱导深度缓解方面表现突出。相比之下,阿可替尼与维奈克拉联用方案虽然在PFS方面有所提升,但在uMRD率方面却存在不足。这可能与两种BTKi在药效学上的差异有关,而非药代动力学因素。

未来,随着更多头对头比较研究的开展,我们将能够更全面地评估不同BTKi与维奈克拉联用方案在CLL治疗中的相对优势。同时,考虑到患者的个体差异(如年龄、合并症、基因突变状态等),制定个体化的治疗方案将成为CLL治疗的重要方向。此外,探索新型BTKi和其他靶向药物的联用方案也将为CLL患者带来更多治疗选择和希望。

总之,固定疗程的靶向疗法正在逐步改变CLL的治疗格局,为患者提供更加精准、有效且耐受性良好的治疗选择。随着研究的不断深入和新型药物的涌现,我们有理由相信CLL的治疗前景将更加光明。

Tedeschi A, Frustaci A M, Menna P, et al. Fixed-duration therapy of chronic lymphocytic leukemia with venetoclax and Bruton tyrosine kinase inhibitors: an insight into differences between ibrutinib and acalabrutinib[J]. Leukemia, 2025: 1-4.

排版编辑:mathilda

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号