晚期转移性肾癌预后不佳,患者5年生存率仅约为20%,当前的治疗模式以靶向治疗为主,治疗效果不尽如人意,且几乎所有患者最终均会耐药。自2015年起,免疫检查点抑制剂单药或联合方案陆续获批用于晚期肾癌患者,使得晚期肾癌的治疗进入免疫治疗时代,其中VEGFR-TKI可抗肿瘤血管生成,从而抑制肿瘤的增殖和转移,是联合方案的理想选择。本期邀请多位专家分享靶免治疗晚期肾癌病例,以期为专家学者提供新的治疗思路。

肾癌患者病例分享

病例分享专家

河南省人民医院肿瘤中心副主任医师

中国医药教育协会头颈肿瘤专业委员会委员

华人肿瘤放疗协作组放射免疫工作委员会河南分会委员

河南省医学会放射肿瘤治疗学分会青年委员

河南省抗癌协会鼻咽癌专业委员会青年委员会常委

河南省抗癌协会食管癌专业委员会青年委员

河南省抗癌协会肿瘤临床精准诊断与治疗专业委员会委员

基本信息:患者男,39岁。主诉因“血尿7天”于2022-02-05首次就诊。6年前因“右侧输尿管结石”行“钬激光碎石术”,高血压病史3年。吸烟史15年,6支/天;有饮酒史,饮酒史15年,200ml/次。

现病史:患者7天前无明显诱因出现肉眼血尿,无尿频、尿急及尿痛,无腹痛、腰痛,至我院就诊,行彩超结果示右肾低回声,未治疗,今住院行进一步诊治。

辅助检查:

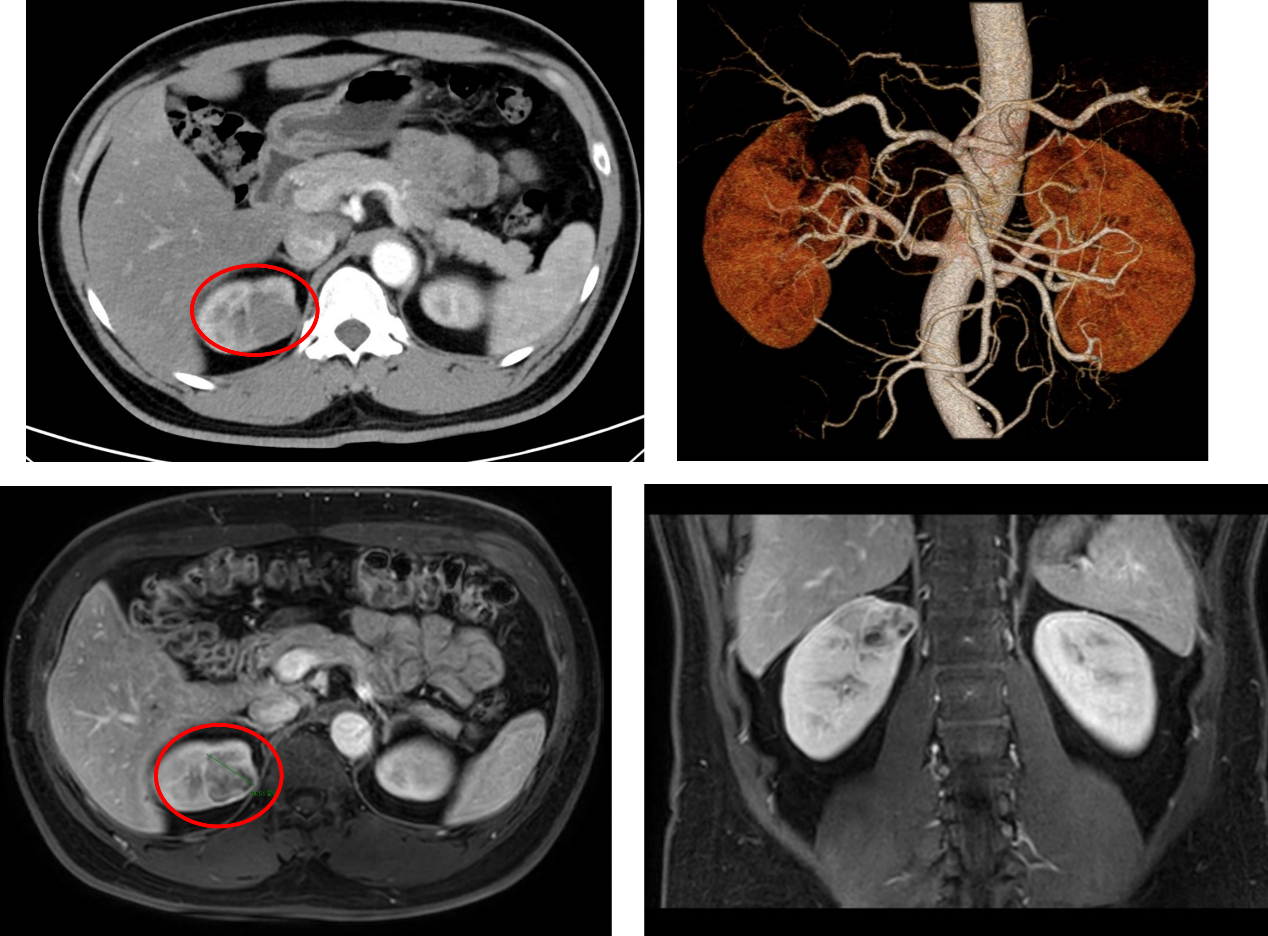

2022-02-06 CT示:1、右肾上极异常密度影,不除外占位性病变可能,建议必要时进一步MRI检查;2、提示脂肪肝;3、考虑肝囊肿;4、考虑双肺炎症;5、双肺多发微结节,建议动态随诊;6、双侧胸膜局部增厚;7、提示主动脉、冠状动脉硬化;请结合临床及其它相关检查,建议必要时进一步检查。

2022-02-07 MRI示:1、右肾上极异常信号,考虑肾癌可能,建议结合病理;2、肝囊肿;请结合临床及其他相关检查。

血常规、肝肾功能、心电图:正常。

初步诊断:1、右肾占位性质待查;2、高血压。

治疗经过:

2022-02-09,在我院行“3D后腹腔镜下右肾肿瘤根治性切除术”。

术后病理:(右肾)结合形态及免疫组化,符合粘液小管梭形细胞肾细胞癌;肿物大小3×2.5×2.5cm;未见明确脉管癌栓及神经侵犯;取材肾盂输尿管连接处未见癌组织;取材输尿管断端、血管断端及余输尿管未见癌。

免疫组化(靶细胞):

A.6:CD10(+),CD117(一),CD34(血管+),CK(AE1/AE3)(-),CA-IX(-),Desmin(-),EMA(散在+),Ki67(5%+),RCC(-),S-100(-),TFE-3(-),Vimentin(+),CK7(散在+),Inhibin-a(-),P504S(+),Pax-8(散在+),Melan-A(-),HMB45(-),MiTF(-),SMA(散在+)。

术后分期:T1aN0M0(I期),术后定期随访。

2022-06月中旬起,患者出现间断发热40余天。呼吸内科及感染科住院检查,未见明确感染证据,后因偶有腰痛在我院行骨ECT(2022-08-04)示:第10胸椎、第1-5腰椎、骶骨、左侧髂骨及右侧髋臼多发溶骨性骨质破坏,摄取放射性不同程度增高灶,考虑骨转移。

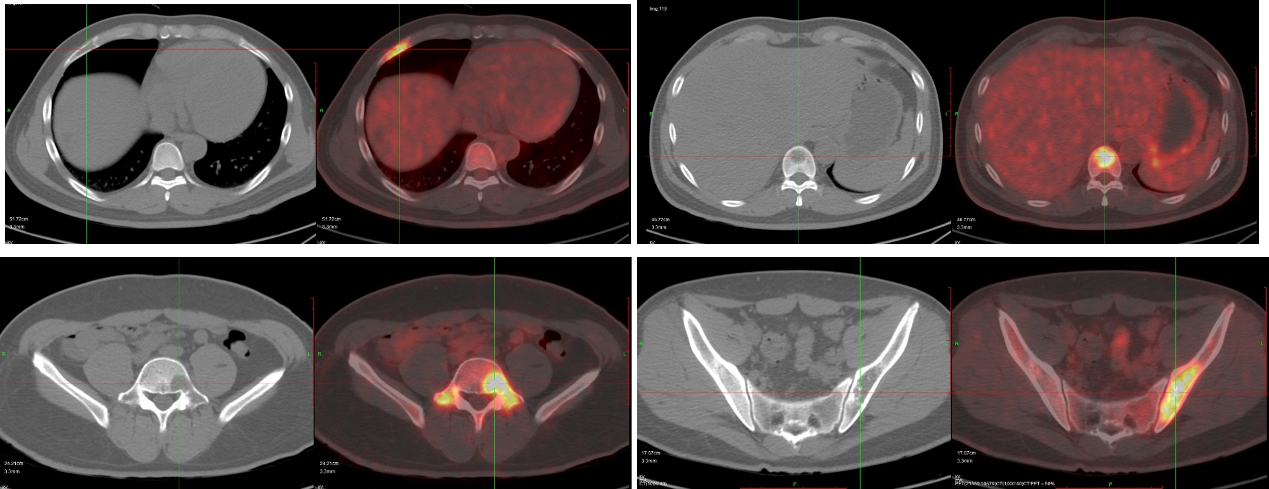

2022-08-10行全身PET/CT示:1. 纵隔、右肺门及胰腺后方多发淋巴结,代谢不均匀增高,考虑淋巴结转移瘤;2. 肝右叶稍低密度结节,代谢增高,考虑肝转移瘤;3. 右侧第5、8肋、左侧第5肋、寰椎、胸7、10、腰1-5椎体、骶骨、左侧髂骨及双侧髋臼多发溶骨性骨质破坏,代谢不均匀增高,考虑骨转移瘤;5、综合考虑患者发热为肿瘤热,行解热镇痛药物处理,建议转肿瘤科治疗。

考虑患者为晚期肾癌(IV期)高危型,应行全身抗肿瘤治疗。

2022-09-15起,予以帕博利珠单抗+阿昔替尼治疗,同时应用地舒单抗抗骨转移治疗,持续治疗至2024-09-23,总计34周期。用药初期,患者发热即得到控制,腰部未再有疼痛,治疗期间复查,最佳疗效PR。治疗期间患者依从性好,未见明确严重不良反应,无明显高血压、腹泻、黏膜炎、食欲减退、恶心呕吐等TKI相关副反应,未见明确甲功异常、间质性肺炎、心肌炎、乏力及其他免疫相关副反应。

2024-10起,更改治疗方案为阿昔替尼单药维持治疗,同时继续应用地舒单抗治疗。

肾癌患者病例分享

病例分享专家

医学博士

河南省人民医院 泌尿外科 主治医师

中国细胞生物学会会员

基本信息:患者主诉因“发热3月余,发现右肾占位2周”入院。既往史、婚育史、家族史无特殊。吸烟30年,20根/天。

现病史:3月前患者无明显诱因出现发热,体温最高38℃,每日下午出现,持续时间5小时,后可自行退热,无胸痛咳嗽咳痰,无尿频尿急尿痛,无腹痛腹泻,无皮肤巩膜黄染,无其他不适。2周前患者前往当地医院就诊,行CT检查提示“右肾占位”。患者为求进一步诊治来院。

辅助检查:

实验室检查:血常规、肝肾功能等检查未见明显异常

ESR 60mm/h;尿常规:RBC14.17/HPF

2019-05-08 CTU:1.右肾肿块,恶性病变不除外;2. 腹膜后肿大淋巴结。

肾动态显像:左GFR36.98ml/min,右GFR37.22ml/min

肺功能:极重度阻塞性通气功能障碍;

血气分析:PO2:47.8 mmHg,PCO2:46.4mmHg

余检查未见特殊异常

诊断结果:左肾肿瘤并腹膜后淋巴结转移(T3N1M0),III期

治疗经过:

2019-12-27行达芬奇辅助腹腔镜右肾根治性切除+腹膜后淋巴结清扫,2020-01-09病情好转出院。术后病理:右肾透明细胞癌,伴肉瘤样变,WHO IV级。

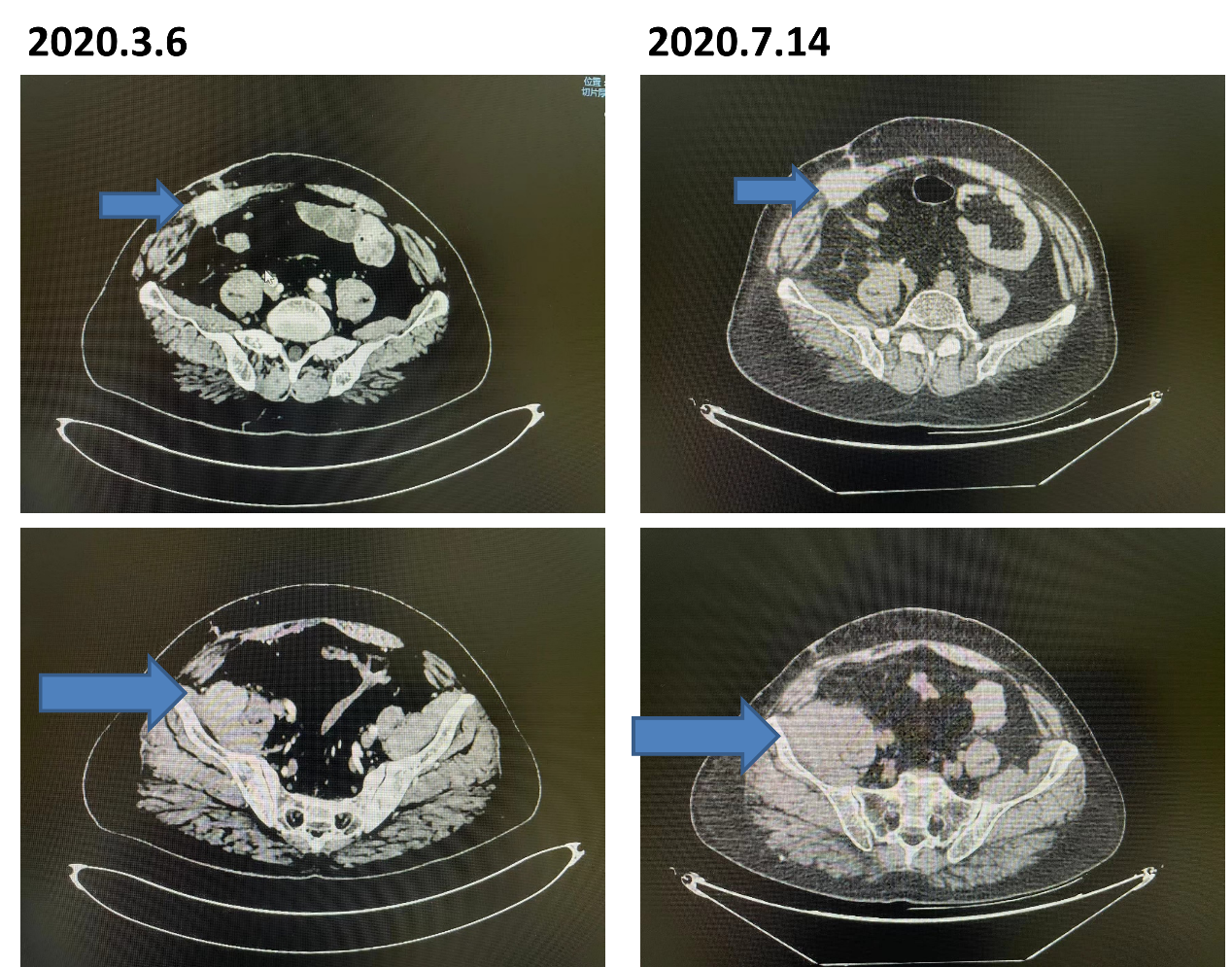

2020-03-05返院复查

血常规:HGB110g/L,PLT364 109/L,中性粒细胞4.66 109/L

生化:Ca 2.24mmol/L

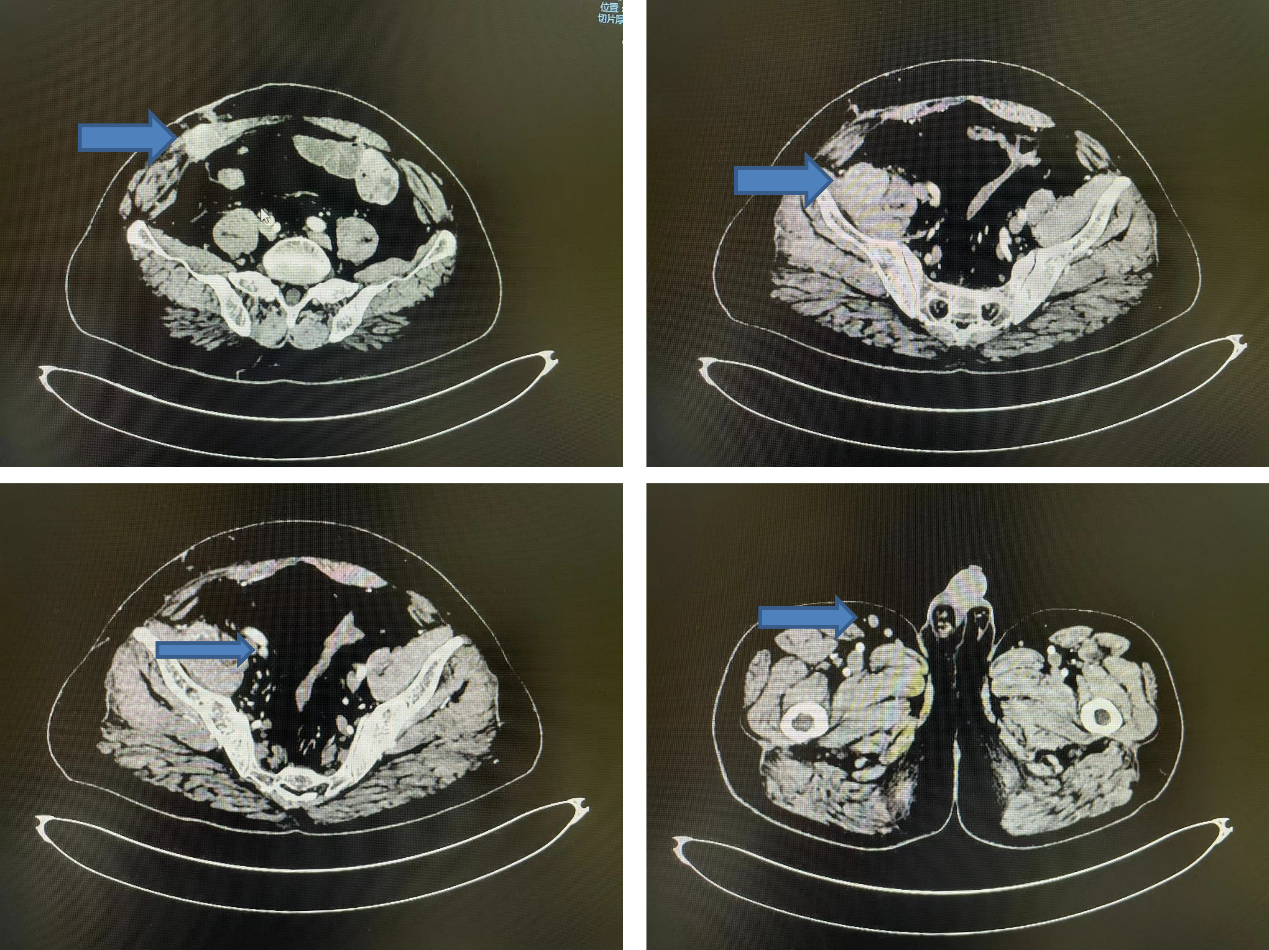

2020-03-05返院复查胸部+全腹部+盆腔CT:1、右侧前腹壁、右侧髂窝近髂腰肌处、右侧腹膜多发占位,考虑转移;2、右侧髂血管走形区多发肿大淋巴结;3、腹膜后、双侧腹股沟多发淋巴结显示、部分稍大。

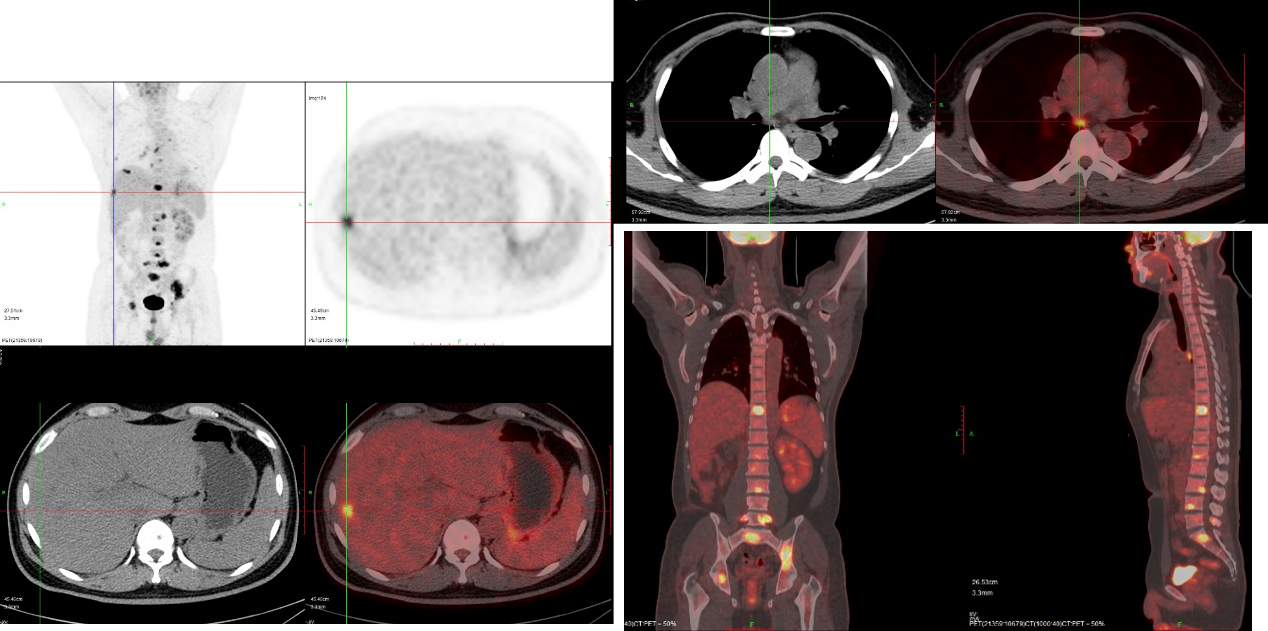

18F-FDG:1、腹膜后肿大淋巴结影,考虑淋巴结转移;2、右下腹腹壁及右侧髂腰肌旁软组织块影,代谢活跃,考虑转移。

诊断结果:右肾癌根治术后腹壁转移 腹膜后转移 淋巴结转移(高危)

使用舒尼替尼 (50mg 4/2方案)治疗,2020-03-09出院。

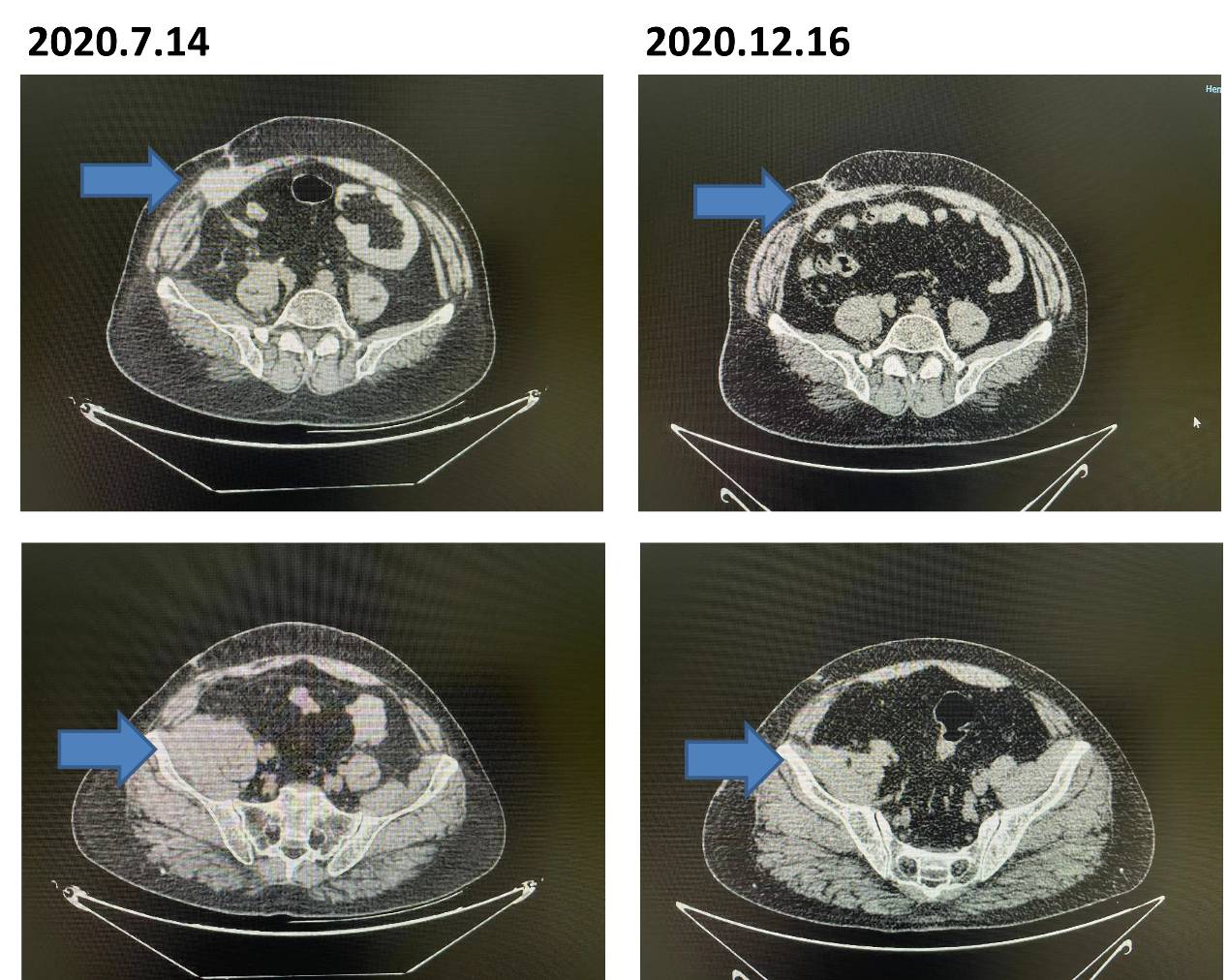

2020-07-13来院复查,胸部+泌尿系CT:1、右侧前腹壁、右侧髂窝近髂腰肌处、右侧腹膜多发占位,多考虑转移,与2020-03-07比较,病灶较前增大;2、腹膜后及右侧髂血管走行多发淋巴结显示。

18F-FDG:1、腹膜后肿大淋巴结影,考虑淋巴结转移,对比代谢程度增高;2、右下腹腹壁及右侧髂腰肌旁软组织块影,代谢活跃,考虑转移,对比代谢增高、部分病灶增大。

更新诊断:右肾癌根治术后腹壁转移 腹膜后转移 淋巴结转移(高危)。

考虑疾病进展,更换方案为阿昔替尼+特瑞普利单抗。

2020-12-16再次来院复查胸部+泌尿系CT:1、右侧腹膜、右侧髂窝近髂腰肌处占位,结合病史,多考虑转移,对比2020-07-14减小。

疗效评估PR,考虑治疗有效,持续阿昔替尼+特瑞普利单抗治疗。

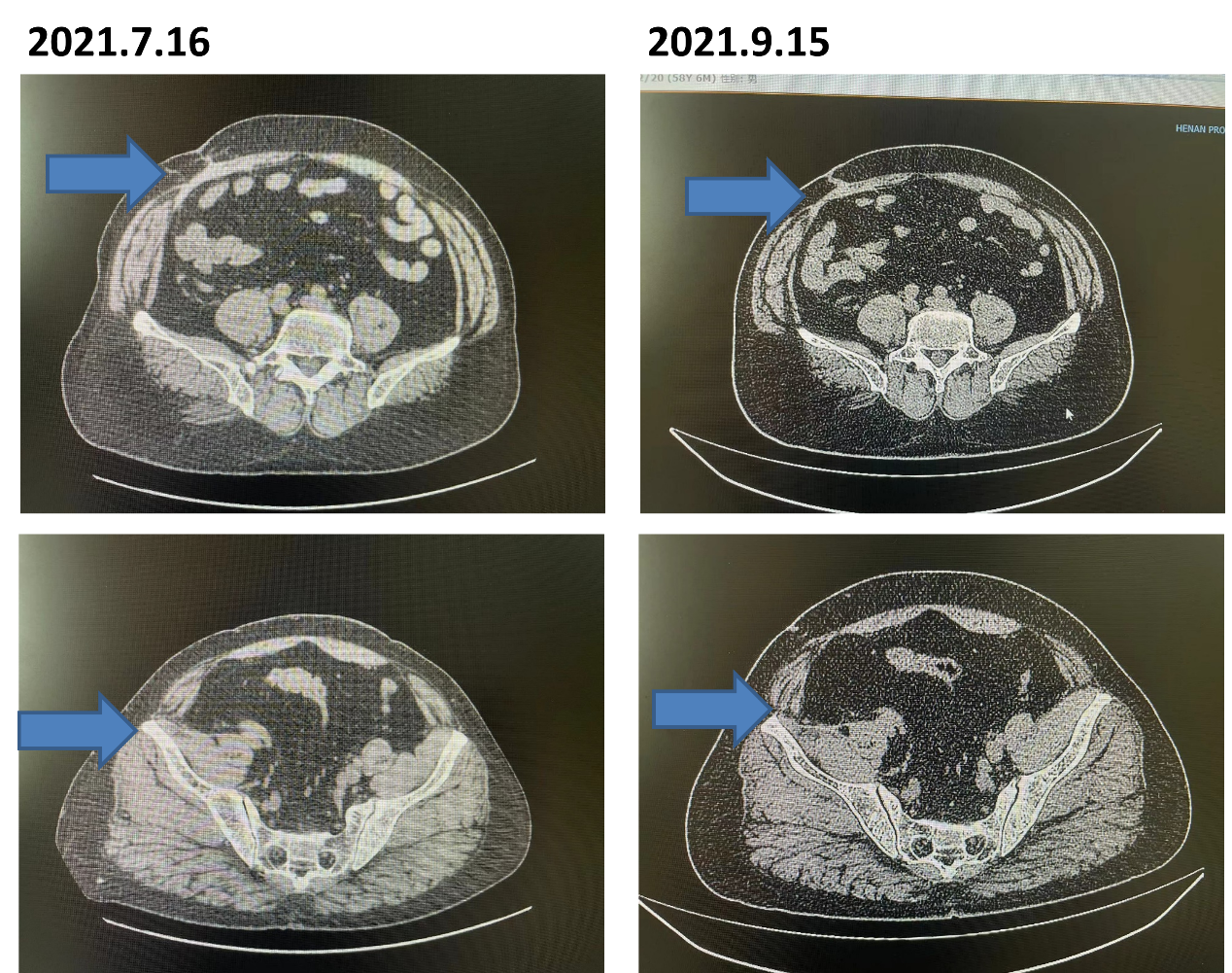

2021-03-24来院复查,泌尿系CT:1. 右侧髂窝近髂腰肌旁结节,较2020-12-16缩小;2、腹膜后及右髂血管走行区多发小淋巴结。

2021-07-15来院复查,血常规+血沉、生化未见明显异常;

复查CT:1. 右侧髂窝近髂腰肌旁类结节影,较2021-03-24缩小。2. 腹膜后及右侧髂血管多发小淋巴结。

2021-09-15来院复查CT:1.右肾占位切除术后改变2. 考虑左肾脂肪瘤3. 肝右叶钙化灶4. 考虑前列腺钙化灶。18F-FDG:与前次检查相比1. 手术区未见异常代谢增高影2. 右侧髂腰肌旁条片影,未见明显高代谢,考虑转移治疗后改变,对比病灶明显缩小、代谢增高影消失;3. 对比腹膜后及右下腹壁代谢增高灶影消失。

疗效评估CR,继续原方案治疗。

2022-03-07来院复查CT:1. 右肾占位切除术后改变2. 考虑左肾脂肪瘤3. 肝右叶钙化灶4. 考虑前列腺钙化灶。继续原方案治疗。

专家点评

蒋立峰教授:如今肾癌术后复发患者使用靶免联合治疗已成趋势。阿昔替尼在临床应用中展现出显著优势,其副作用较舒尼替尼等传统药物更可控,特别是手足综合征发生率明显降低。在我经手的腹膜转移病例中,有患者接受阿昔替尼+替雷利珠单抗方案治疗已维持CR状态达三四年。值得注意的是,特瑞普利单抗+阿昔替尼在分享病例中也取得良好疗效,印证了靶免时代对生存质量的有效提升。当前亟需推动阿昔替尼一线治疗适应症进入医保,让更多患者受益于安全有效的治疗方案。

韩小兵教授:随着特瑞普利单抗纳入医保,其联合阿昔替尼的靶免方案使用率显著上升。我有一例持续用药14年的典型案例,通过剂量调整目前仍保持疗效,仅出现可控性高血压。但由于部分患者面临较大经济压力,目前一线仍更多采用国产的培唑帕尼,但其较大毒性常迫使患者提前转入后线治疗。建议加快阿昔替尼的一线适应症医保审批,特别是基层医院已具备靶免治疗条件的情况下,双药纳入报销将极大改善治疗可及性。

井贺楠教授:结合基层医院实践,我们发现高危转移性肾癌患者使用培唑帕尼联合免疫治疗时,高达50%的患者可能因严重副反应而终止治疗。对比之下,阿昔替尼联合PD-1单抗的方案表现出更好的安全性。近期我接手的1例患者出现肝毒性后,通过剂量调整(隔日/隔两日用药)仍维持PR状态。虽然经济因素限制了阿昔替尼的一线应用,但该方案在PFS和OS方面的显著优势值得关注。建议优先考虑将阿昔替尼纳入一线医保,这对提升患者生活质量具有重大意义。

任来顺教授:阿昔替尼对透明/非透明细胞癌均有效,其多靶点抑制特性在控制肿瘤进展方面表现优异。临床中常见的高血压、乏力等副反应可通过对症处理有效控制,有利于维持治疗依从性。需强调的是,耐药后的方案调整需综合考虑病理类型、体能状态等多重因素,成功病例为个体化治疗提供了优秀范本。

杨菲教授:两位教授的病例验证了RENOTORCH研究中靶免联合模式展示的疗效和安全性。值得注意的是,部分患者不规律用药(如2-3月/次免疫治疗)仍能维持CR,提示该方案具有较强容错性。

庄琰教授:关于药物副作用,需特别关注抗血管生成药物引发的牙龈增生(发生率约3%),虽然阿昔替尼相关病例较少,但严重者可能导致进食困难需停药。建议加强口腔健康监测,这对维持治疗连续性至关重要。

排版编辑:肿瘤资讯-Iris

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号