由北京健康促进会发起的“希愈纪”2024血液肿瘤临床思维菁英show项目自2024年6月启动以来,踊跃出许多血液肿瘤领域优秀的病例,本系列旨在通过摘取出该项目突出病例,使更多的临床医师更快、更便捷的学习血液疾病诊疗相关知识,促进血液疾病个体化和全程规范治疗,帮助更多血液肿瘤患者获得获得创新前沿的诊疗方案,造福更多患者。本文分享两例CAR-T细胞疗法治疗后复发多重耐药MM的治疗经验体会,详情如下。

病例1——病例简介

患者信息

一般资料:患者女,60岁;

现病史:2015年1月,患者因“乏力胸闷一月” 就诊于江苏大学附属医院。

既往史:无特殊病史。

辅助检查

血常规:白细胞总数:8.6 109/L、血红蛋白:46g/L、红细胞计数:1.41 1012/L、

血小板计数:102 109/L;

血β2-微球蛋白:5.82mg/L;

生化:球蛋白85.8 g/L、白蛋白 29.9g/L、LDH正常、肌酐正常;

免疫球蛋白系列:免疫球蛋白A:0.12 g/L、免疫球蛋白G:86.00 g/L、免疫球蛋白M:0.10 g/L、κ-轻链:138.00 g/L、λ-轻链:0.53 g/L;

24小时尿轻链:尿κ轻链:5472mg/24小时;

免疫固定电泳:可见单克隆IgG-κ条带;

骨髓涂片:骨髓瘤细胞占65%;

免疫分型:浆细胞表型表达异常,CD138:60%、CD38:92%、CD56:60%、HLA-DR:98%、cKappa:93%;

X线:颅骨骨质密度减低,可见多发穿凿样骨质破坏区,骨盆未见明显异常;

心电图检查:无异常;

心脏彩超:1、轻度二尖瓣反流 2、左室舒张功能减退。

临床诊断

多发性骨髓瘤(IgG-κ型,D-S分期 Ⅲ期A组,ISS分期 Ⅲ期)

治疗经过

2015年1月11日,予以BD方案(硼替佐米 2.5mg d1,8,15,22;地塞米松 40mg d1-2,8-9,15-16,22-23)治疗三个疗程,之后患者自行停止治疗。疗效评估为VGPR;

2017年11月6日,予以RVD方案(硼替佐咪 2.5mg d1,8,15,22;雷那度胺 25mg d1-21;地塞米松40mg d1,8,15,22)方案治疗三个疗程,之后患者再次自行中断治疗。疗效评估为VGPR;

2017年11月27日,该患者出现第一次进展;

血红蛋白70 g/L,免疫球蛋白IgG:91.80 g/L,骨髓象见19.5%骨髓瘤细胞,血清游离κ轻链805mg/L。

2020年3月6日,该患者出现第二次进展;

患者腰痛加重,免疫球蛋白G升高至86.60 g/L(原:9.67g/L)、24小时尿KAP:584.40 mg/24h。

2020年3月11日,予以IRD方案(伊沙佐米 4mg qw*3次+来那度胺 25mg d1-21+地塞米松 20mg*2天qw*4次)联合治疗三个疗程,之后患者间断口服R维持。疗效评估为PR。

2021年10月25日,该患者出现第三次进展;

患者腰痛加重,免疫球蛋白G升高至144g/L(原:12.4g/L);

2021年11月5日,予以间断IPD方案(伊沙佐米 4mg qw*3次;泊马度胺 4mg d1-21;地塞米松 20mg d1-2;8-9;15-16)治疗五个疗程。疗效评估为PR。

2023年1月3日,该患者出下第四次进展;

免疫球蛋白G升高至89g/L(原:18.2g/L);

2023年1月至3月,予以DPD方案(达雷妥尤单抗 +泊马度胺+地塞米松)治疗三个疗程。

2023年4月16日,免疫球蛋白G下降至89g/L(原:90.4g/L)。疗效评估为SD。

2023年4月13日,予以FC方案化疗;

2023年4月18日,回输BCMA CAR-T细胞治疗;

无进展生存期(PFS)为13个月;细胞因子释放综合征(CRS)反应2级,无CAR-T细胞相关脑病综合征(CRES);疗效评估为VGPR;

2024年5月31日,该患者出现第五次进展;

患者乏力、腰痛,血红蛋白:64g/L、血小板计数:15 109/L、白细胞总数:3.8 10^9/L;

免疫球蛋白A 0.19 g/L、免疫球蛋白G 94.3 g/L、免疫球蛋白M 0.51g/L、κ-轻链125 g/L、λ轻链 1.86 g/L;

24小时尿轻链:κ-轻链 1881 mg/24;

免疫固定电泳:单克隆IgG-κ条带;

CT:双侧锁骨、双侧肩胛骨、双侧部分肋骨、胸骨及胸椎混杂密度影,符合多发性骨髓瘤改变, T4及T10椎体轻度压缩性改变;

2024年6月3日,予以SKD方案(塞利尼索 60mg qw+卡非佐米 20/27mg/m2 *2天 qw+地塞米松 20mg qw)治疗2疗程;

2024年7月24日,免疫球蛋白降低至20.4 g/L(原:G 94.3 g/L),疗效评估为PR;目前SKD方案继续治疗中。

病例2——病例简介

患者信息

一般资料:患者女,68岁;

现病史:2016年4月,患者因“头昏乏力一月” 就诊于江苏大学附属医院。

既往史:无特殊病史。

辅助检查

血常规:血红蛋白87 g/L、血小板计数273x109/L、白细胞数目6.8x109/L;

β2-MG:7.54 mg/L;

生化: 球蛋白46.2 g/L、白蛋白 26.2g/L、LDH正常;

免疫球蛋白A 34.3 g/L、免疫球蛋白G 5.66 g/L、免疫球蛋白M 0.2g/L κ-轻链 3.99 g/L、λ-轻链 7.02 g/L;

24小时尿轻链:λ-轻链 322.0 mg/24h

免疫固定电泳:可见单克隆IgA-λ条带;

胸部CT:左肺及右下肺感染,双侧胸腔积液,少量心包积液;

骨髓涂片:可见14%骨髓瘤细胞;

免疫分型示:CD138+CD38+CD56+CD19-细胞占该骨髓有核细胞的8%;

染色体:45XX,-3[3]/46XX[12]

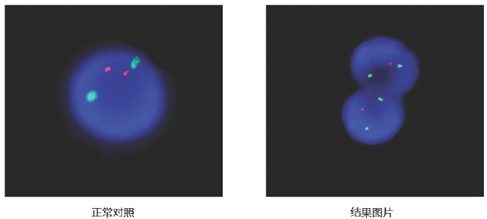

FISH检测:17p-阳性;1q21 阴性;t(4;14)阴性;t(14;16)阴性;t(11;14)阴性;

皮肤活检:刚果红染色(-)(图1)

X线:颅骨多个穿凿样骨质破坏区、右侧第4肋骨骨质破坏;

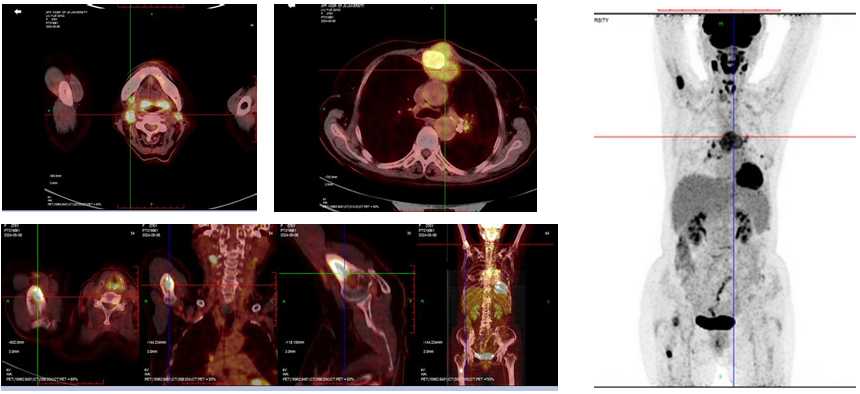

PET-CT:左侧肩胛骨、右侧第4前肋及胸骨膨胀性骨质破坏;

右前胸壁肿块穿刺活检:多发性骨髓瘤累及胸壁(图2)

临床诊断

多发性骨髓瘤(IgA-λ型,D-S分期 Ⅲ期A组,ISS分期 Ⅲ期,R-ISS分期 Ⅲ期),伴髓外浆细胞瘤;

mSMART:高危

治疗经过

2016年6月13日,予以MPT方案(马法兰6mg d1-7,泼尼松60mg d1-7,沙利度胺100mg qd)治疗六个疗程。IgA 降低至16g/L(原:40.8 g/L),疗效评估为PR;

2017年1月21日,予以BD方案(万珂 2.0mg qw*4+地塞米松 20mg qw*4)治疗八个疗程。IgA降低至6.17g/L(原:16g/L),疗效评估为PR;

2018年4月,该患者出现首次病情进展;

IgA升高至12.8g/L(原:7.6g/L);

2018年4月,予以VRD方案联合治疗3疗程, RD方案长期维持治疗。疗效评估为PR;

2021年7月,该患者出现第二次进展;

患者腰痛加重,IgA升高至17.2 g/L(原:5.7g/L);骨髓:可见13.5%骨髓瘤细胞,FISH:17p-阳性;

2021年8月,予以ID方案(伊沙佐米4mg d1、8、15+地塞米松20mg d1、8、15)两个疗程,疗效评估为SD;2021年10月,改为PD方案(泊马度胺4mg d1-21+地塞米松20mg qw) ;2021年11月16日,予以Dara-PD方案,两个疗程后疗效CR,之后持续给予Dara-PD方案治疗;

2022年8月,该患者出现第三次进展;

患者腰痛加重,Ig A 升高至10.2 g/L(原:0.23g/L);骨髓:可见9.5%骨髓瘤细胞;染色体:47,XX,der(1)dup(1)(q11q43),+3[2]/49,XX,der(1)dup(1)(q11 q43),+3,+6,+7[2]/46,XX[6];脊柱MRI:多发骨髓瘤治疗后改变(病灶较前增多,椎体压缩较前加重)(图3);

2022年9月29日,予以FC方案化疗;

2022年10月4日,回输BCMA CAR-T细胞治疗;

PFS为7个月;无CRS、CRES;疗效评估为CR;

2023年5月,患者出现右上臂疼痛,BCMA CAR-T治疗后7月,出现第四次进展(EMD);

免疫固定电泳由阴性转阳性;免疫球蛋白A升高至2.69 g/L(原:0.07g/L);

2023年5月10日,行MRI:右侧肱骨上段髓腔内异常信号伴周围软组织肿胀,结合病史,考虑多发性骨髓瘤;

该患者加入临床实验,制备GPRC5D CAR-T细胞

2023年5月27日,予以达雷妥尤单抗+卡非佐米+地塞米松方案治疗1疗程,患者右上臂疼痛减轻;

2023年7月14日,予以FC方案预化疗;

2023年7月20日,输注GPRC5D CAR-T细胞治疗,疗效评估为CR;

GPRC5D CAR-T细胞治疗后2周,患者右上臂疼痛好转;MRI结果回示:病灶较前明显缩小(图4);

2024年5月,患者发现前胸部肿块,GPRC5D CAR-T细胞治疗后10月,出现第五次进展(EMD);

IgA下降至0.88g/L;

24小时尿轻链:正常;

骨髓涂片:粒、红、巨三系增生,未见浆细胞;

免疫分型:骨髓可见0.84% λ轻链限制性表达的浆细胞;

2024年5月28日,予以SKD方案(卡非佐米+塞利尼索+地塞米松)治疗2疗程;

2024年7月4日复查胸部CT示胸骨旁见软组织密度团块影明显缩小,目前SKD方案继续治疗中。

总结

本次病例分享涉及2例MM患者,二者均历经多线治疗且呈现多重耐药及药物暴露状况。在既往治疗中,涵盖多个IMiDs、PI、CD38 单抗以及CAR-T细胞治疗等多种手段。其中病例1患者在BCMA CAR-T细胞治疗后病情进展,病例2患者则于BCMA CAR-T细胞及GPRC5D CAR-T治疗后出现疾病恶化。尽管经历多达5次的病情进展,但令人瞩目的是,两例患者的OS分别达到115个月和100个月。现阶段采用SKD方案进行治疗,已初见成效,后续需持续密切观察,进一步评估该方案对患者长期预后的影响及潜在价值,为MM的难治性病例治疗提供重要参考依据。

排版编辑:肿瘤资讯-CXY

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号