医海寻珍,聚临床智慧;群英汇聚,论洞见真知。2025年9月2日16:00,由中国临床肿瘤学会(CSCO)主办的【How we treat·江苏省人民经验】系列直播会议第五期顺利举行。本次会议主题为“TP53 突变DLBCL的理解和研究分享”,由江苏省人民医院徐卫教授领衔,江苏省人民医院梁金花教授担任主讲嘉宾,并特邀四川大学华西医院邹立群教授、中国医科大学附属第一医院颜晓菁教授以及华中科技大学附属同济医院隗佳教授共同参与讨论。

弥漫大B细胞淋巴瘤(DLBCL)是一类具有高度异质性的常见非霍奇金淋巴瘤(NHL)亚型。近年来,随着对DLBCL分子机制研究的不断深入,TP53突变作为影响DLBCL预后的重要因素,对传统R-CHOP方案敏感性往往较低。本次会议聚焦TP53 突变DLBCL的诊疗,邀请国内淋巴瘤领域的权威专家,共同探讨这一领域的诊疗实践。本文基于本期会议内容,为读者呈现最贴近于临床的学术观点和实践经验。

开场致辞

徐卫教授在开场致辞中表示,近年来,随着对DLBCL分子机制研究的不断深入,TP53突变作为影响DLBCL预后的重要因素逐渐受到关注。TP53作为关键的抑癌基因,其突变导致p53蛋白功能失调,影响细胞周期调控、DNA修复及凋亡过程,从而使肿瘤细胞对传统R-CHOP方案敏感性显著降低。目前,针对TP53突变DLBCL的诊断和治疗仍面临诸多挑战,如何准确识别TP53突变难治人群、探索更有效的治疗策略以改善患者预后,成为亟待解决的问题。本次会议聚焦TP53突变DLBCL诊疗的核心问题,邀请国内血液肿瘤领域专家进行深入讨论,以期为临床实践提供有价值的参考和启示。

TP53突变DLBCL的分层理解和研究分享

江苏省人民医院梁金花教授以层层递进的思考性问题为线索,系统阐述了从认识TP53突变的预后意义,到识别真正高危人群,再到探索精准干预策略的全过程。梁教授首先介绍了TP53突变对DLBCL的预后影响。她指出,TP53突变的患者无论是无进展生存期(PFS)还是总生存期(OS)均显著劣于野生型患者。

在明确TP53突变的重要性后,梁教授提出了第一个核心问题,即为什么TP53突变DLBCL的预后如此之差?她表示,根本原因是原发耐药,TP53是原发耐药的重要驱动因素,仅依赖标准R-CHOP方案是远远不够的,必须在一线诱导治疗阶段进行干预和强化。

随后,梁教授进一步抛出问题:是不是所有携带TP53突变的DLBCL患者预后都差?答案是否定的。多项数据显示,初诊患者中只有30%的TP53突变DLBCL患者为原发耐药。这就引发了进一步思考,即如何精准地将这30%真正高危的患者从所有TP53突变者中识别出来? TP53identify01研究利用机器学习方法构建了预后预测模型(TP53PI),利用该模型,可成功识别高危患者。

在识别出真正高危的患者后,如何有效干预则成为核心任务。基于TP53突变DLBCL克隆演变模式以及真正高危TP53 肿瘤和微环境的生物学特性,细胞治疗,如双抗、CAR-T、PD-1抑制剂是极具潜力的干预方向——其团队开展的TP53identify02研究初步展现出良好疗效,ORR达100%。

最后,梁教授指出,当前仍存在尚待解决的问题。一方面,TP53PI模型存在局限性,不同检测公司的VAF结果存在差异,限制了TP53PI模型的广泛应用,可能尚未触及TP53的本质,目前团队正在探索如“VAFmax”等新概念以优化模型。另一方面,TP53突变是否可指导分层治疗尚不清楚,未来需要进一步探讨。此外,对于TP53突变DLBCL患者,PET-CR可能并非理想的终点,追求深度缓解是未来的目标,这就要求更高灵敏度的检测技术来指导治疗。

临床病例分享

在临床案例分享环节,梁金花教授分享了4则具有代表性的TP53突变DLBCL患者的诊疗案例,与会专家基于病例就TP53 突变DLBCL患者一线难治、早期进展、一线缓解、远期复发后的治疗选择进行了深度交流。

临床病例讨论一:TP53突变DLBCL一线难治患者的治疗选择

患者情况

男性,46岁

诊断:DLBCL(II期A组,IPI=1),TP53突变

治疗经过:一线CR-CHOP*3疗程获得PR→原方案CR-CHOP*6疗程,中期疗效评估SD

专家观点

邹立群教授:该患者一线治疗后未能达到完全缓解,且具有较高的SUVmax值,个人倾向于换药治疗。方案选择上,因患者IPI评分暂不满足CAR-T治疗标准,因此会选择双抗类药物。此外,塞利尼索也可作为尝试治疗方案。

隗佳教授:该患者虽然IPI评分较低,但鉴于其具有TP53突变,且初始治疗获益有限、SUV值较高,提示治疗困难,因此不会考虑原方案继续治疗。后续可采用以下两种策略:一是传统二线治疗,化疗动员后采集干细胞;二是采用Glofit 1-2个疗程桥接,如果患者治疗敏感,再换用二线治疗,进行干细胞采集;若反应不佳,可考虑尽早CAR-T细胞治疗或移植序贯CAR-T细胞治疗。

颜晓菁教授:TP53突变DLBCL患者可能早期治疗反应好,但非常容易复发;也可能原发耐药。对于原发耐药的患者,尤其是年轻患者,如果条件允许,可进行干细胞采集,然后移植联合CAR-T细胞疗法。鉴于患者肿瘤相对局限,选择Glofit方案桥接也是很好的选择。另外,局灶性患者也可以考虑放疗桥接。

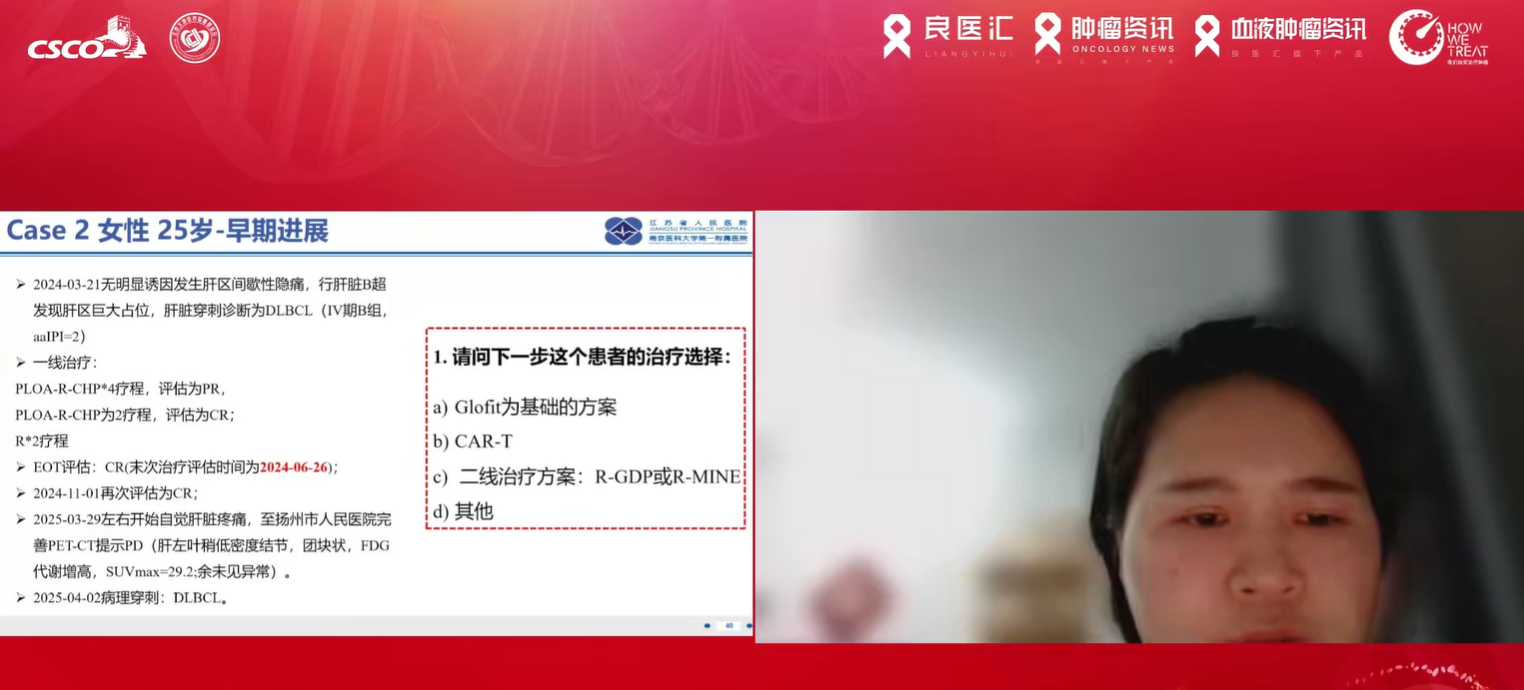

临床病例讨论二:早期进展患者的治疗选择

患者情况

女性,25岁

诊断:DLBCL(IV期B组,aaIPI=2),TP53突变

治疗经过:一线PLOA-R-CHP*4疗程获得PR→继续2疗效,获得CR→R*2疗程,CR,9个月后PD

专家观点

邹立群教授:该患者为25岁女性,早期复发,建议首选CAR-T细胞疗法。自体移植桥接CAR-T细胞治疗方案对患者身体状况要求较高,且毒性、安全性及后续管理挑战较大。因此,如果条件允许,个人更倾向于进行单纯的CAR-T细胞疗法,后续考虑PD-1抑制剂或塞利尼索维持治疗。如果患者经济条件不允许,可选择R-ICE治疗,获得完全缓解后行自体造血干细胞移植,移植后根据情况考虑是否采用双抗维持治疗。

隗佳教授:CAR-T细胞疗法是该患者的优选方法。无论是CAR-T还是移植序贯CAR-T,前提条件是各中心是否有合适的 CAR-T产品或者临床试验入组。另外,CAR-T前的桥接和CAR-T后的维持治疗十分必要。总的来说,对于耐受性好的年轻患者,可采取更积极的治疗。

颜晓菁教授:对于可以耐受强治疗方案的年轻患者,CAR-T细胞疗法应前移。CAR-T治疗后的维持治疗可选择塞利尼索等靶向药。

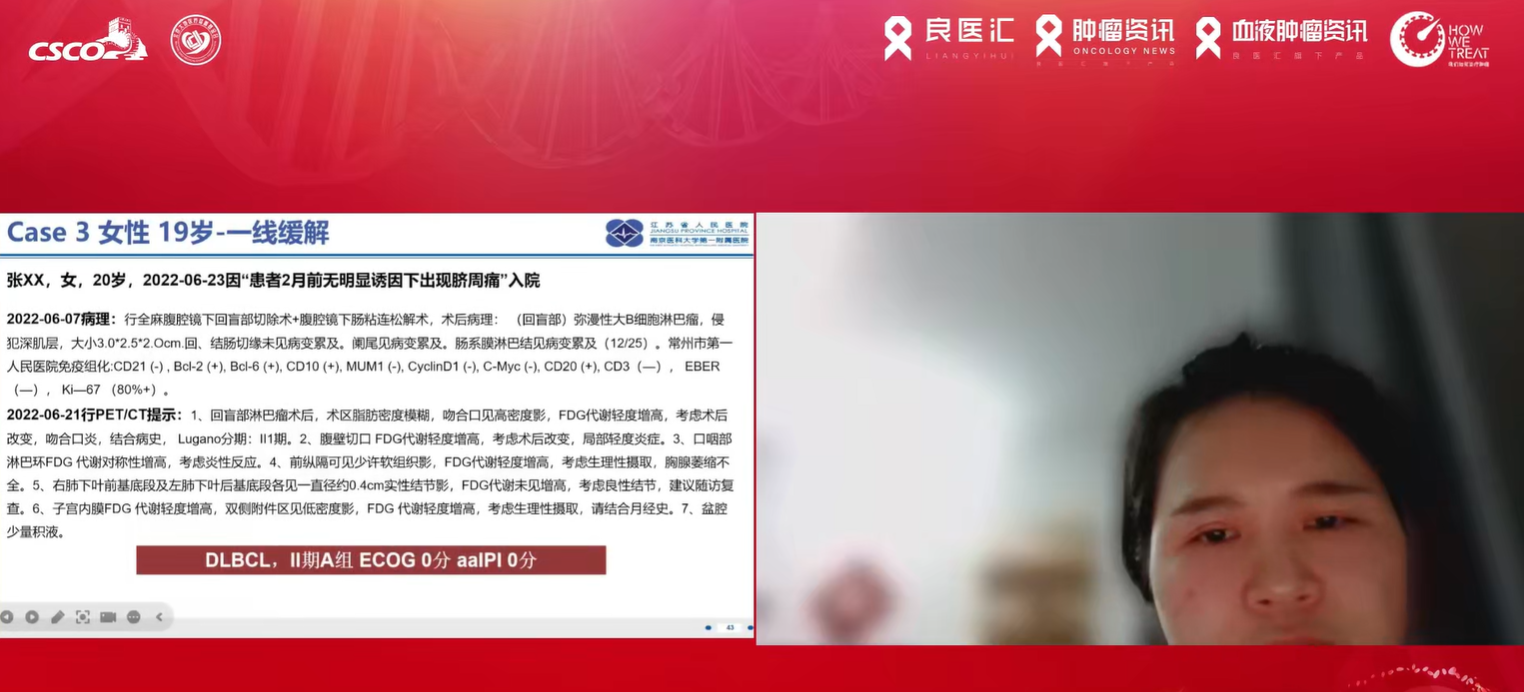

临床病例讨论三:TP53突变DLBCL一线缓解后治疗选择

患者情况

女性,19岁

诊断:DLBCL(II期A组,aaIPI=0),TP53突变

治疗经过:R-CHOP*6疗程获得影像学缓解,MRD清零

专家观点

邹立群教授:该患者仅19岁,如果进行自体移植可能影响生育功能;而且,自体造血干细胞移植对TP53突变患者的价值仍待商榷,因此建议后续观察等待。对于是否需要维持治疗,目前尚无相关循证证据,虽然PD-1抑制剂可能对TP53突变患者有一定价值,但对于年轻患者而言,可能存在潜在风险(如引起甲状腺功能异常),因此不建议维持治疗。

隗佳教授:对于该患者不建议自体造血干细胞移植治疗和维持治疗,建议采用液体活检监测MRD(微小残留病),一旦发现疾病进展,立即采取早期干预措施。

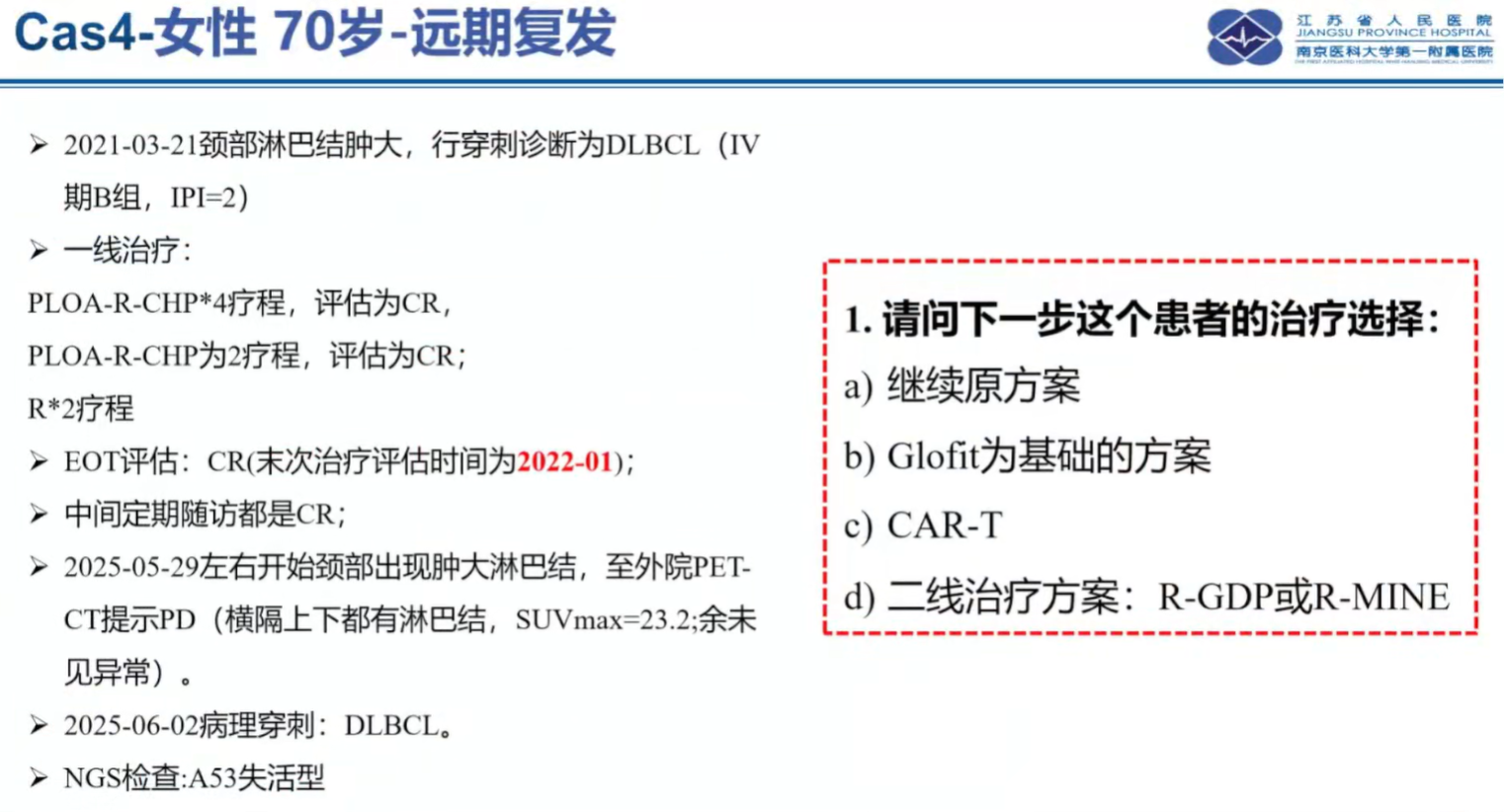

临床病例讨论四:远期复发患者的治疗选择

患者情况

女性,70岁

诊断:DLBCL(IV期B组,IPI=2),TP53突变

治疗经过:Pola-R-CHP*4疗程获得CR,继续Pola-R-CHP*2疗程,维持CR,后给予R*2疗程治疗,持续CR,3年后疾病进展。

专家观点

邹立群教授:对于老年患者的二线治疗选择,若经济条件允许,建议以Glofit为基础的联合方案。如果经济条件不允许,可选择R-GemOx方案联合PD-1抑制剂。

隗佳教授:该患者因存在TP53突变,若化疗失败,后续再进行T细胞疗法将难度更大。因此,二线治疗建议优选免疫治疗。

颜晓菁教授:该患者为远期复发,理论上原治疗方案可能依然有效,但需考虑医保报销等问题。如果经济条件允许,格菲妥单抗联合维泊妥珠单抗也是有效选择。鉴于患者年龄较大、远期复发,不建议前期使用CAR-T细胞疗法。

核心议题讨论

在案例讨论基础上,与会专家围绕TP53突变DLBCL的诊疗领域的五大核心问题达成重要共识:

TP53突变与蛋白表达关系

颜晓菁教授:TP53基因突变与蛋白表达的相关性并非简单的“一对一”对应关系。蛋白表达过高和过低都提示可能存在TP53基因突变,需行二代测序或者FISH检测明确。

TP53突变高危DLBCL人群的识别

邹立群教授:在初诊患者未进行常规NGS检测情况下,可通过“临床表现、尝试治疗”识别。对于初始治疗无反应的患者,可再次活检,确定是否存在TP53突变。对于高危人群,如双打击、三打击患者,可基于临床表现,如快速进展、有多处结外器官受累时应高度警惕。

TP53突变导致化疗耐药的干预措施

隗佳教授:现有药物无论是地西他滨、塞利尼索还是PD-1抑制剂都未在 TP53突变这一难题上实现真正意义的突破。未来还需对TP53突变导致化疗耐药的机制进行更深入的研究,才能找到根本性的解决方案。另外,研发能够恢复p53蛋白功能的药物可能是解决TP53基因突变的理想治疗手段。

TP53突变患者一线治疗CR后的选择

徐卫教授:对于一线治疗后达到CR的TP53突变DLBCL患者后续巩固治疗的选择,临床决策不能仅凭“TP53突变”单一因素来决定是否进行巩固治疗,还必须结合其他临床因素进行综合评估。未来需要更多的临床研究来提供答案。

T细胞疗法是否能为TP53突变患者带来长期获益

徐卫教授:目前对此问题尚无肯定结论。TP53突变导致的耐药机制非常复杂,不能从单一层面去解释。治疗决策一方面要针对突变的肿瘤细胞进行干预,同时还要针对TP53基因突变患者微环境异常进行干预,如T细胞疗法。未来还需在更多方面取得突破才能完全解决这一难题。

T细胞疗法失败的TP53突变DLBCL患者的治疗选择

邹立群教授:双抗治疗失败后可以采用CAR-T细胞疗法——既往临床研究显示,双抗治疗无效的患者CAR-T治疗可获得较高的缓解率。CAR-T失败后也可以行双抗治疗,但需要联合其他疗法,最佳联合方案还需进一步探索。

隗佳教授:双抗和CAR-T治疗均失败的患者可考虑异基因造血干细胞移植,选择供体时,需排除TP53胚系突变。

颜晓菁教授:双抗和CAR-T可相互“切换”,若两者均失败的话,可选择异基因造血干细胞移植治疗。未来可基于机制探索新的治疗方法,如双靶点免疫疗法等。

总结与展望

徐卫教授在总结发言中指出,本次会议内容精彩丰富,与会专家们在病例讨论和议题讨论环节中给予了宝贵的意见、建议和临床实践指导。最后,她向所有线上及线下的参会老师、同仁和专家致以谢意,并期待未来在TP53突变DLBCL领域能有更多突破。

江苏省人民医院血液科

以第一/通讯作者在Leukemia、Advanced Science、Haematologica、Blood cancer journal、Clinical and Translational Medicine、Cancer letters、mBio等高水平杂志发表SCI论文40余篇;

主持科研项目:国家自然基金青年项目1项;国家自然基金面上项目1项;中国博士后面上项目1项;

国际会议口头发言:

2023年度美国血液学年会(ASH)口头报告1项

2024年度美国血液学年会(ASH)口头报告1项

2024年度欧洲血液学年会(EHA)口头报告1项

2025年度欧洲血液学年会(EHA)口头报告2项

国家卫生健康委能力建设和继续教育中心淋巴瘤专科建设项目专家组专家

中华医学会肿瘤学分会肿瘤转化医学学组副组长

中国抗癌协会淋巴瘤专委会常委

中国老年保健协会淋巴瘤专委会常委

中国医药教育协会淋巴瘤分会常委

中国医药教育协会淋巴疾病和淋巴肿瘤专委会委员

中国女医师协会临床肿瘤专委会委员

四川省卫生健康委学术技术带头人

四川省抗癌协会淋巴瘤专委会前/候任主任委员

国家特支计划青年拔尖人才

辽宁省特聘教授

辽宁省血液系统疾病临床医学研究中心主任

中华医学会血液学分会委员

中国抗癌协会血液肿瘤专业委员会委员

中国医药教育协会白血病分会常委委员

中国医药教育协会淋巴瘤分会委员

辽宁省医学会血液学分会候任主任委员

辽宁省抗癌协会淋巴瘤分会委员

辽宁省医学会血液学分会青年委员会主任委员

曾在上海血研所和哈佛医学院麻省总院学习

国家自然科学基金评审专家

多家国内外期刊的审稿专家和编委

华中科技大学同济医学院附属同济医院

华中卓越学者特聘教授

国家医学中心(筹)科创院副院长

国家“万人计划”青年拔尖人才

全国卫生健康系统先进工作者

中华医学会血液学分会淋巴细胞疾病学组、青年学组委员

中国抗癌协会血液肿瘤专委会 常委

《内科急危重症杂志》编辑部主任,Cancer Plus副主编;

主要从事造血干细胞移植及CAR-T治疗血液系统恶性肿瘤的临床及基础研究,多项CAR-T临床研究项目PI。主持多项国家自然科学基金及省部级重点项目;近年来在包括Blood,STTT,AJH ,JACI,JITC等国际主流学术期刊发表50余篇学术论文。

关注How We Treat专栏,查看详细报道

排版编辑:肿瘤资讯-zane

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号