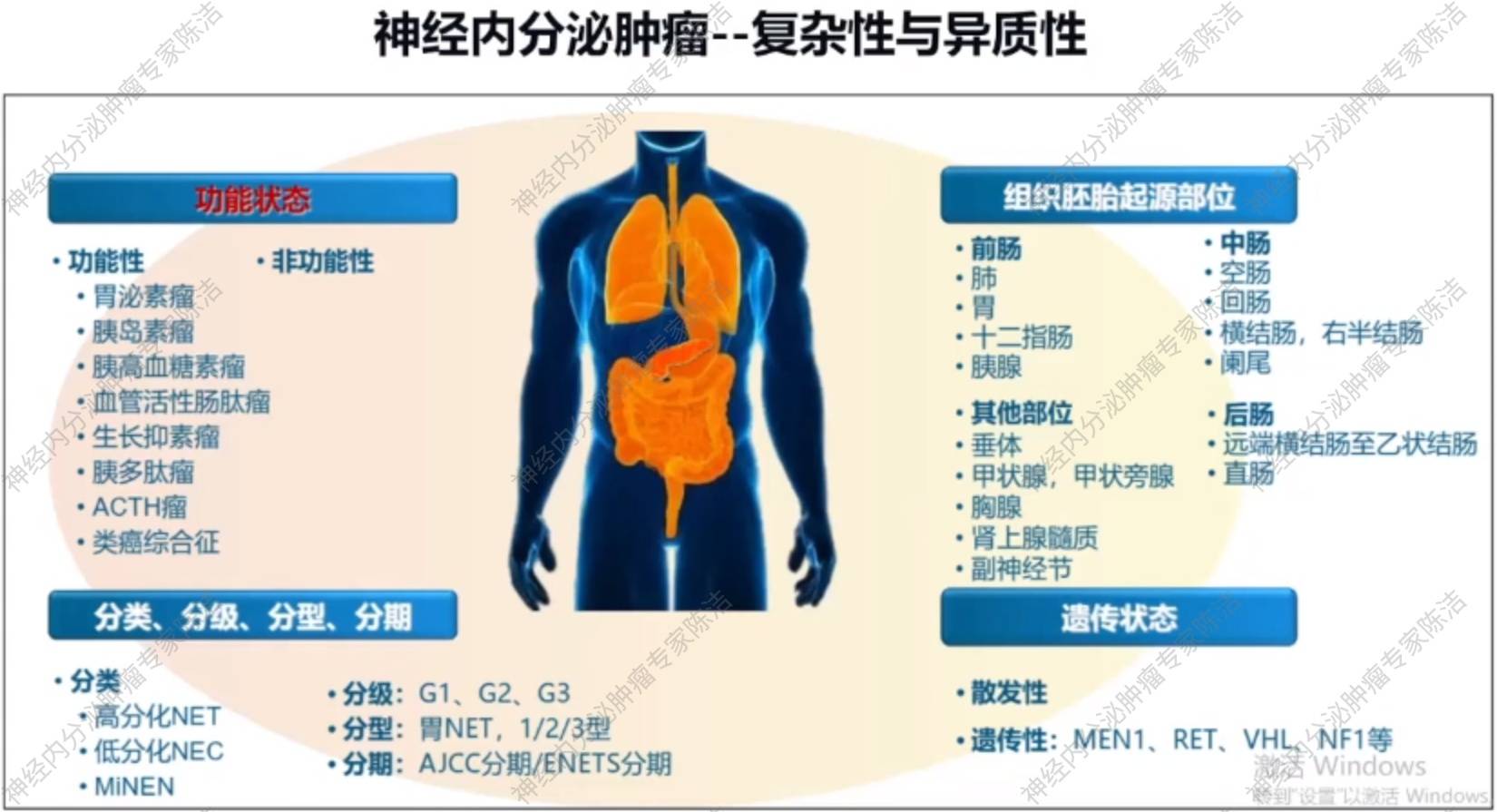

目前,针对晚期神经内分泌肿瘤的抗肿药物治疗包括生物治疗、靶向治疗、化疗及核素治疗等。尽管免疫治疗在多种肿瘤中取得了长足的进步,其在神经内分泌肿瘤中的应用仍充满挑战。本文为复旦大学附属肿瘤医院陈洁教授对神经内分泌肿瘤领域免疫治疗的现状、困境与未来展望进行梳理,希望能协助临床上为神经内分泌肿瘤患者选择免疫治疗提供参考。

神经内分泌肿瘤诊治历史与免疫治疗的探索

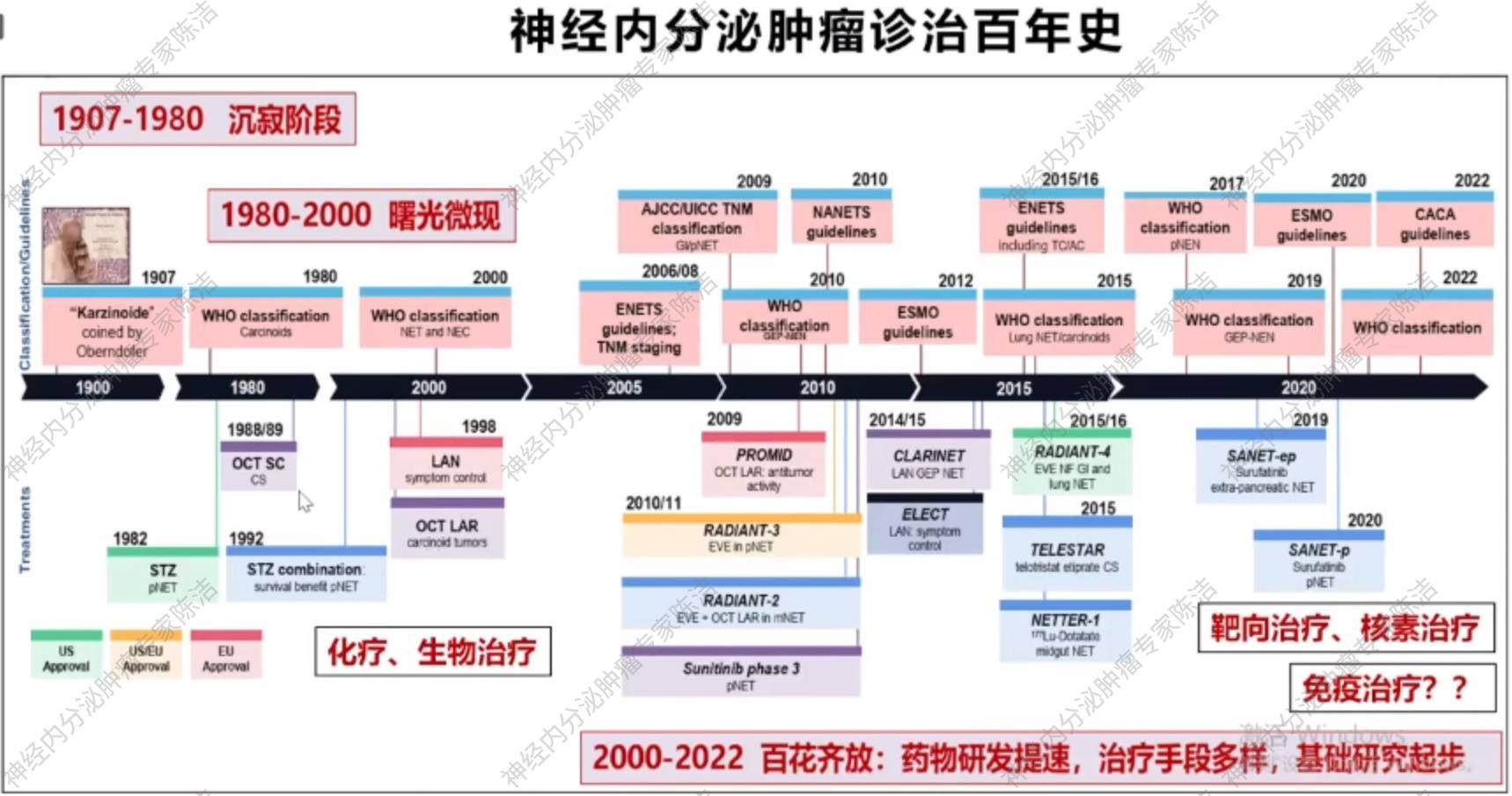

回顾神经内分泌肿瘤百年的诊治历史,其发展可分为几个关键阶段:

沉寂阶段(1907—1980年):在此期间,神经内分泌肿瘤被视为一种非常罕见的疾病,临床上无有效药物可用。

初步发展阶段(1980—2000年):这一时期出现了两种关键的治疗药物。第一种是化疗药物,以烷化剂链脲霉素为代表(现在更多使用的是其新一代药物替莫唑胺)。第二种是生物治疗药物,主要为生长抑素类似物,如兰瑞肽和奥曲肽。这两种药物的出现标志着治疗的初步发展。

“百花齐放”阶段(2000年至今):进入21世纪,神经内分泌肿瘤的诊治进入了一个“百花齐放”的阶段。其发病率在增加,更重要的是,药物研发显著提速。2010年前后,我们进入了靶向治疗阶段;随后,核素治疗也取得了长足的进步;此外,一些特异性的激素阻断剂也研发成功。因此,治疗手段日益丰富多样,基础与转化研究也进入了一个发展相对较快的阶段。

在此背景下,免疫治疗作为各大瘤种中备受关注且方兴未艾的治疗方向,其在神经内分泌肿瘤领域的应用也备受瞩目。然而,目前免疫治疗在该领域的应用仍处于一个非常艰难的探索阶段。

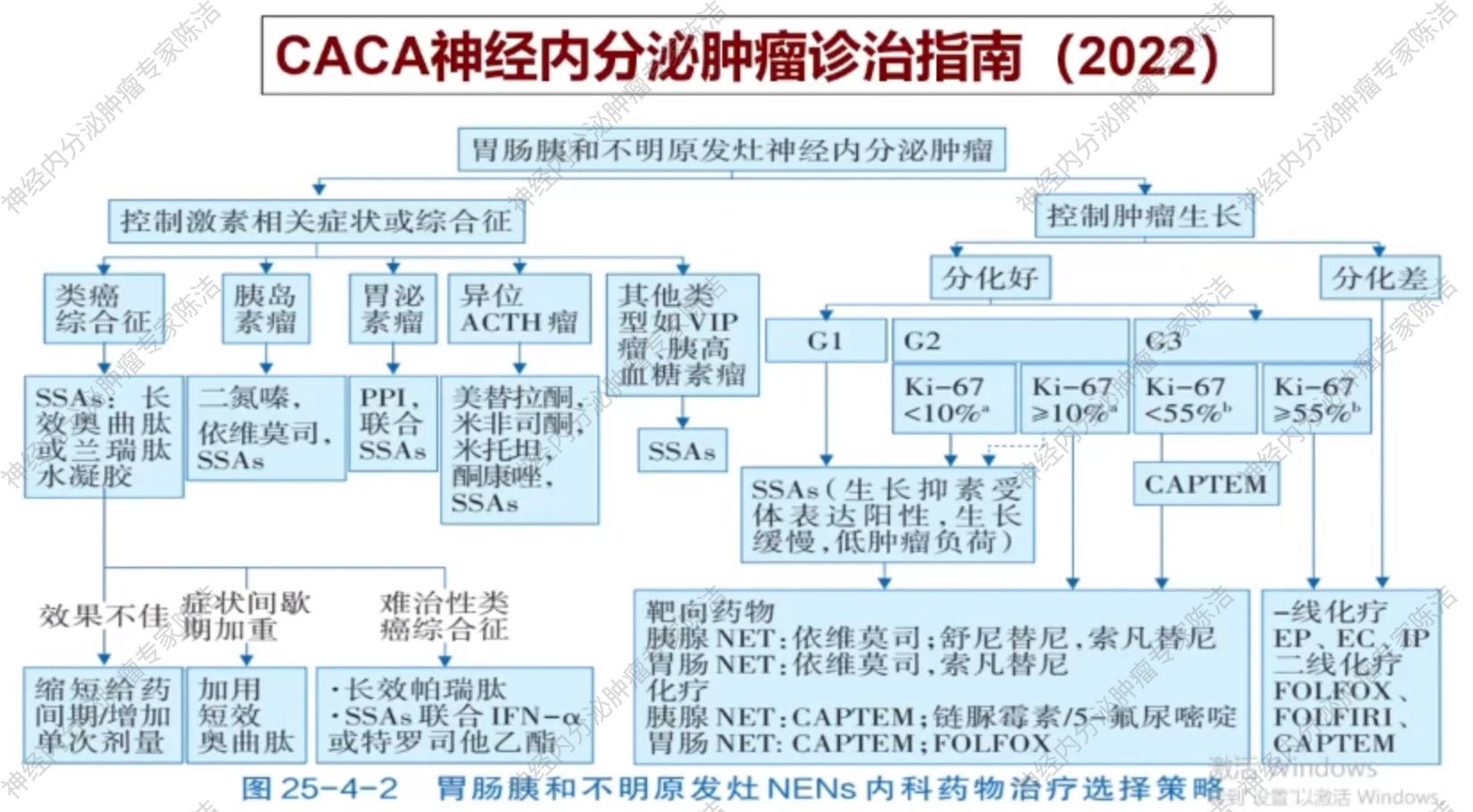

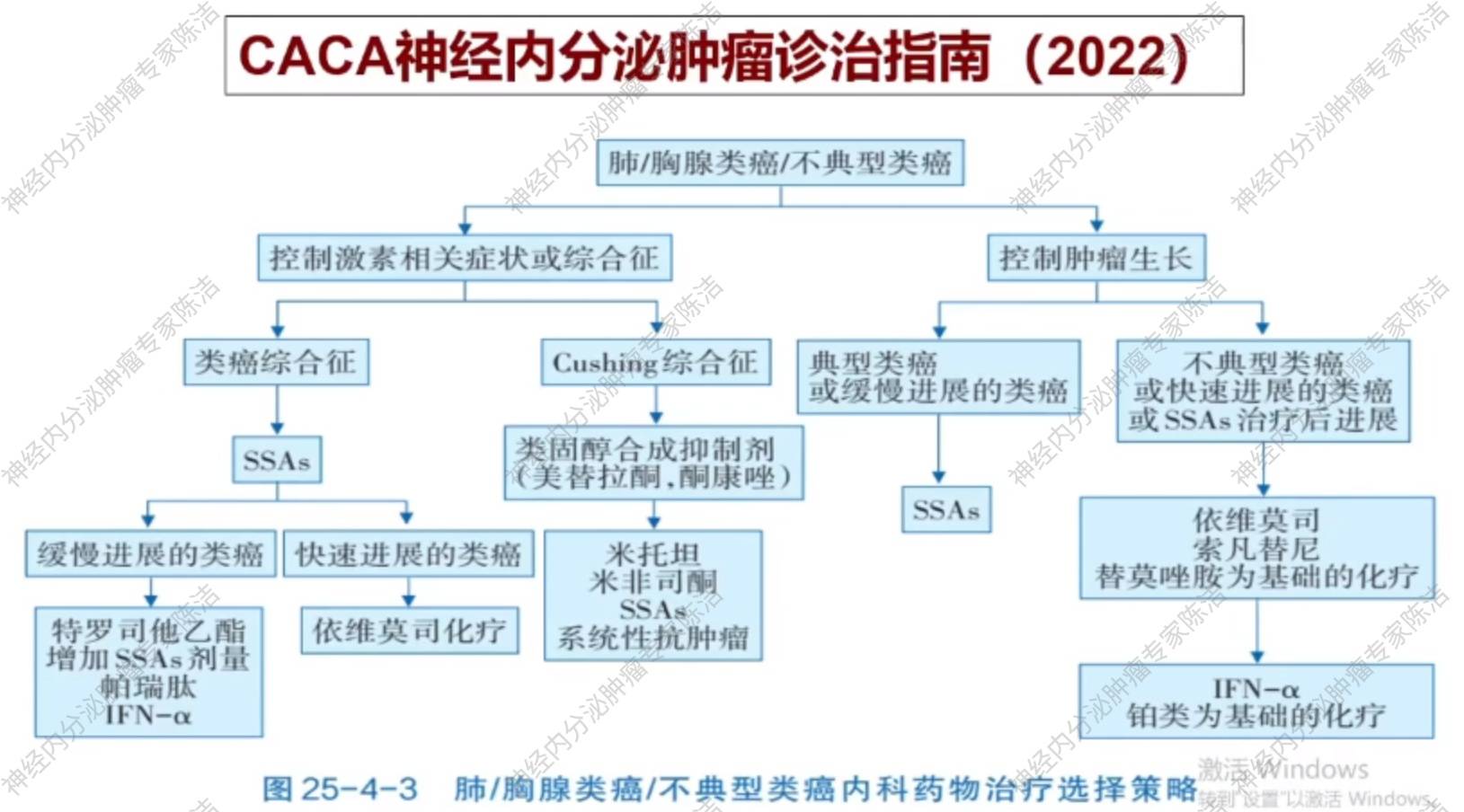

在《中国抗癌协会(CACA)神经内分泌肿瘤诊治指南(2022)》中,涵盖了激素相关症状综合征的治疗药物,以及控制肿瘤生长的药物(包括生长抑素类似物、化疗及靶向药物)。但是在该版指南中,由于相关证据尚不足,免疫治疗并未被纳入推荐流程。那么,指南中暂未纳入免疫治疗,是否意味着神经内分泌肿瘤的免疫治疗完全没有机会或希望呢?答案并非如此。

神经内分泌肿瘤免疫治疗的生物学基础与困境

1. 免疫治疗主要疗效标志物

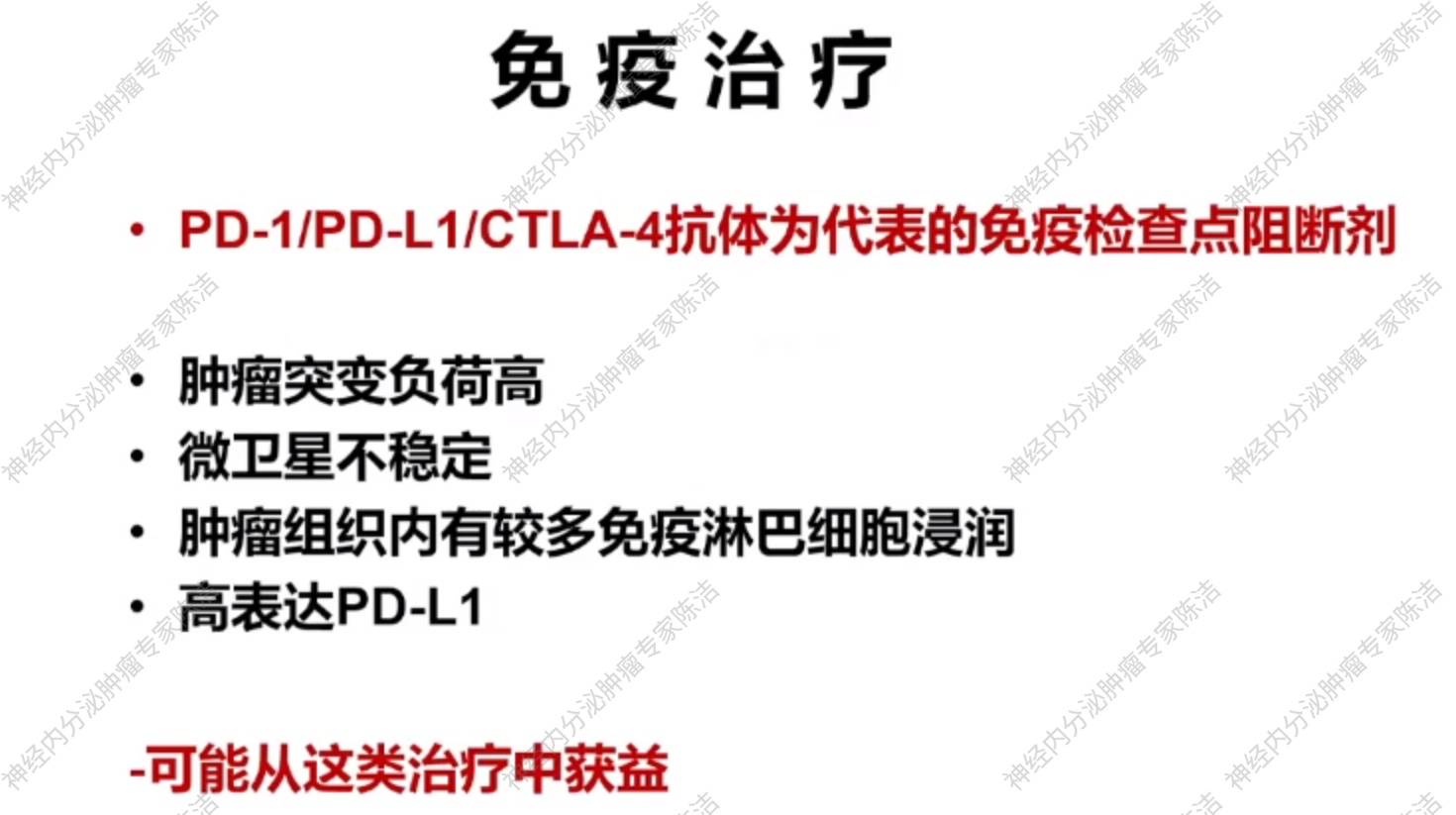

首先,我们需要了解当前临床应用的免疫治疗药物,主要以靶向PD-1/PD-L1及CTLA-4的免疫检查点抑制剂为代表。这类药物是临床应用最多、最久的,也是最早研发成功的免疫治疗药物。从目前各大瘤种的总体研究来看,这类治疗的疗效通常与以下生物学特征相关:肿瘤突变负荷(TMB)高、微卫星不稳定性(MSI-H)、肿瘤组织中有较多的免疫淋巴细胞浸润或高表达PD-L1。具备这些特征的,即所谓的免疫“热肿瘤”,才更可能从这类治疗中获益。

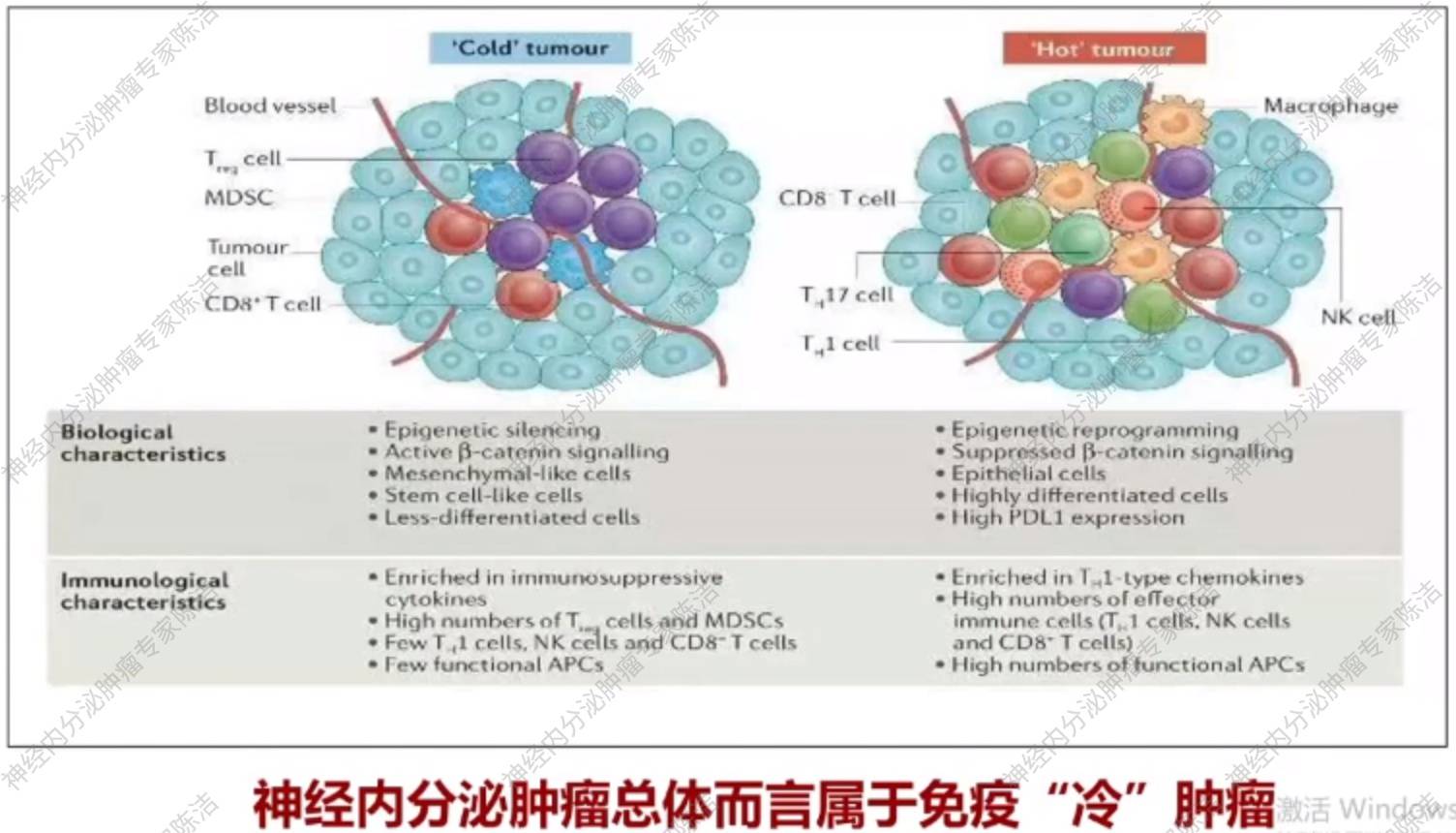

2. 神经内分泌肿瘤的免疫微环境特征

然而,神经内分泌肿瘤面临的困境在于,无论是分化良好的神经内分泌瘤(NET),还是分化差的神经内分泌癌(NEC),总体而言,它们都属于“免疫冷肿瘤”。其“冷”的特性表现在:总体突变负荷不高、PD-L1表达率较低、CD8+淋巴细胞通常没有浸润,且微卫星状态一般是稳定的(MSS)。因此,从总体上讲,它是一种免疫学上的“冷肿瘤”。

我们来看一下几个重要的、在各大瘤种中或多或少得到证实的、可能有助于预测免疫治疗疗效的标志物,在神经内分泌肿瘤中的表达情况。

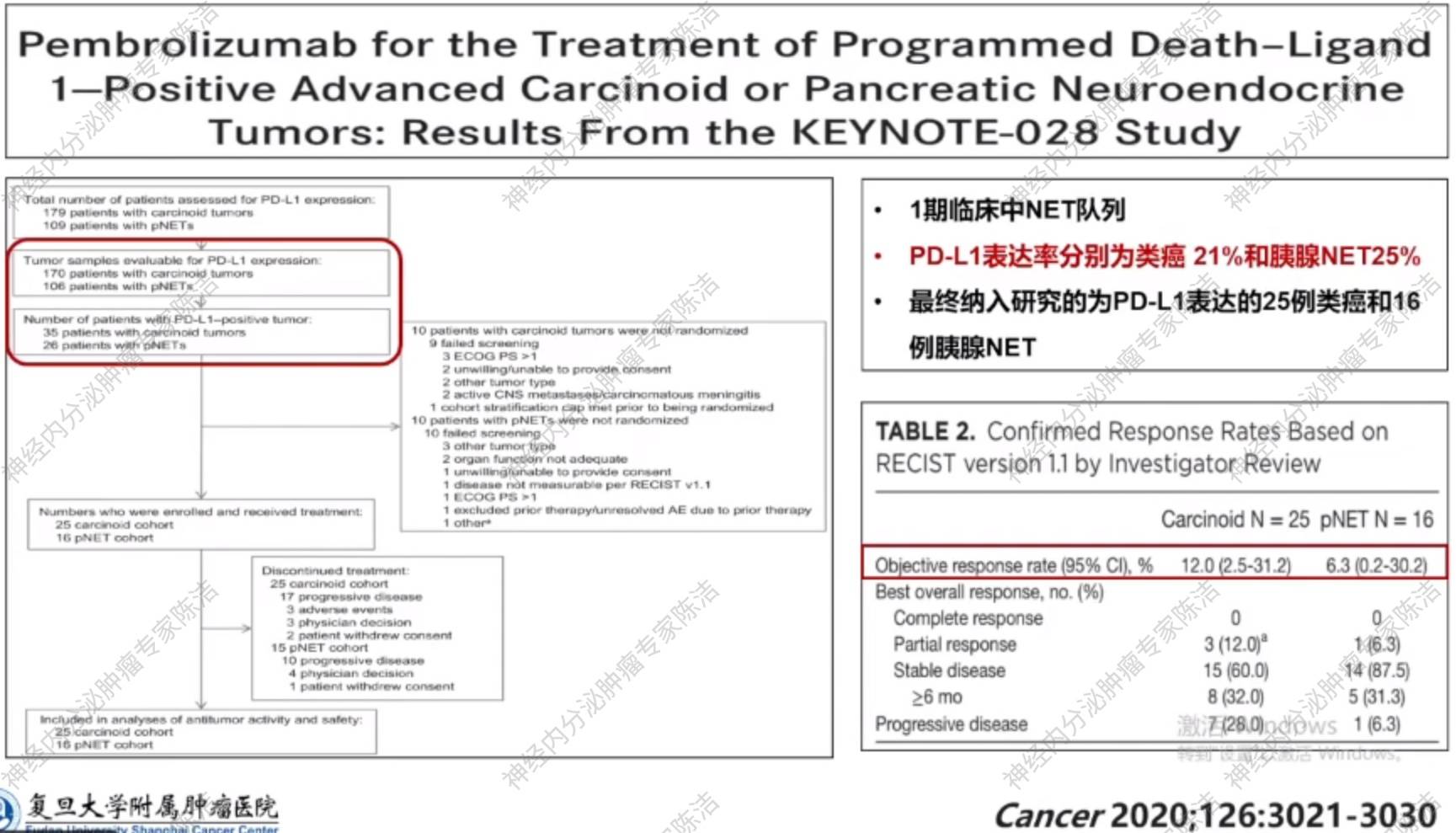

KEYNOTE-028研究:在一项早期的研究中,即使筛选了PD-L1阳性的分化良好的神经内分泌肿瘤患者,使用帕博利珠单抗(K药)单药治疗,其客观缓解率(ORR)也仅在6%至12%之间,这一客观有效率总体而言是不高的。

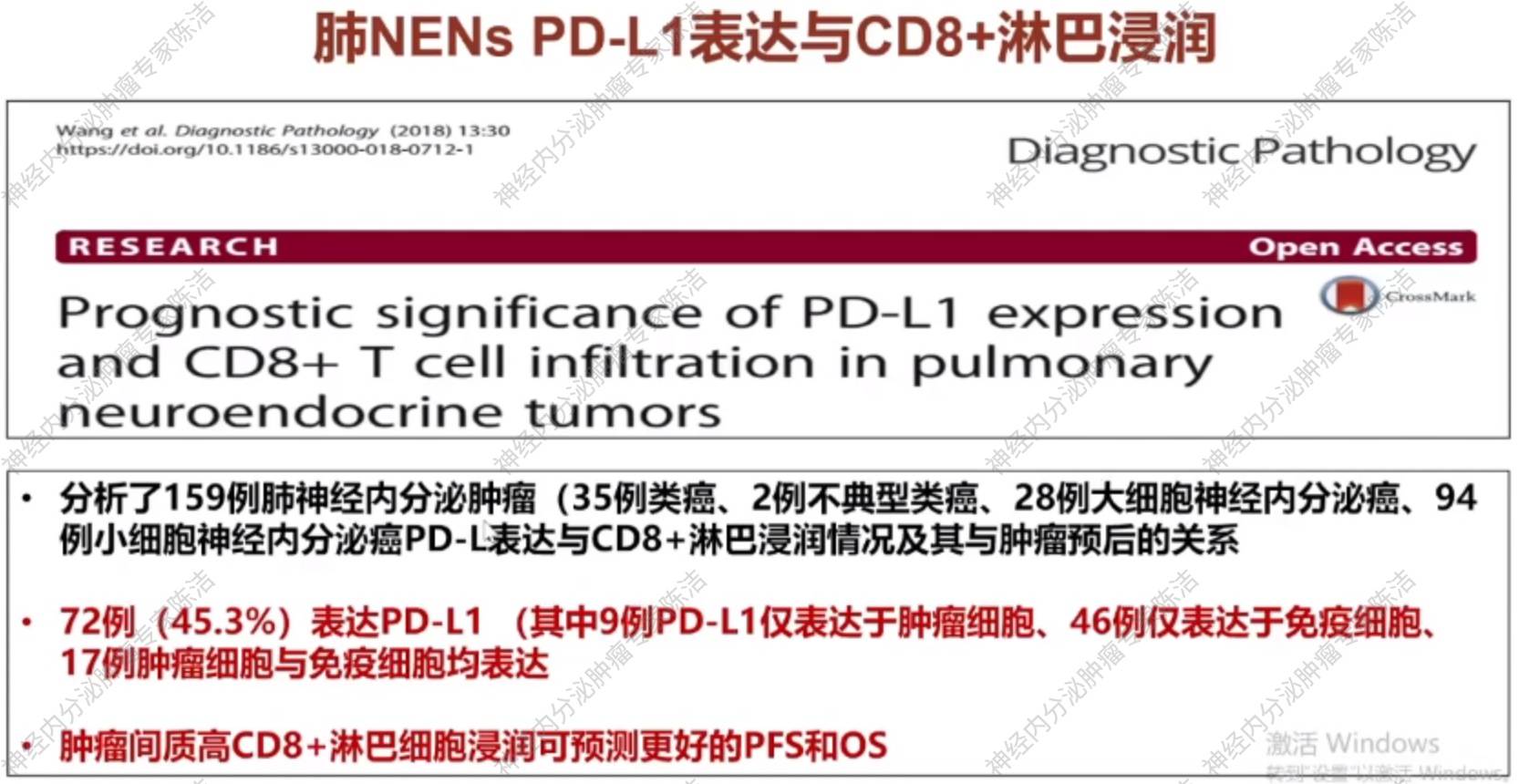

国内肺神经内分泌肿瘤研究(2018年):这项研究分析了159例肺神经内分泌肿瘤,涵盖了类癌、不典型类癌、大细胞神经内分泌癌和小细胞神经内分泌癌。研究主要分析了PD-L1表达和CD8+淋巴细胞的浸润情况与预后的关系。结果显示,虽然高达45.3%的病例有PD-L1表达,但肿瘤细胞和免疫细胞均有表达的比例仅为17%,总体表达率较低。研究还发现,肿瘤间质中高CD8+淋巴细胞浸润预示着更好的PFS和OS。

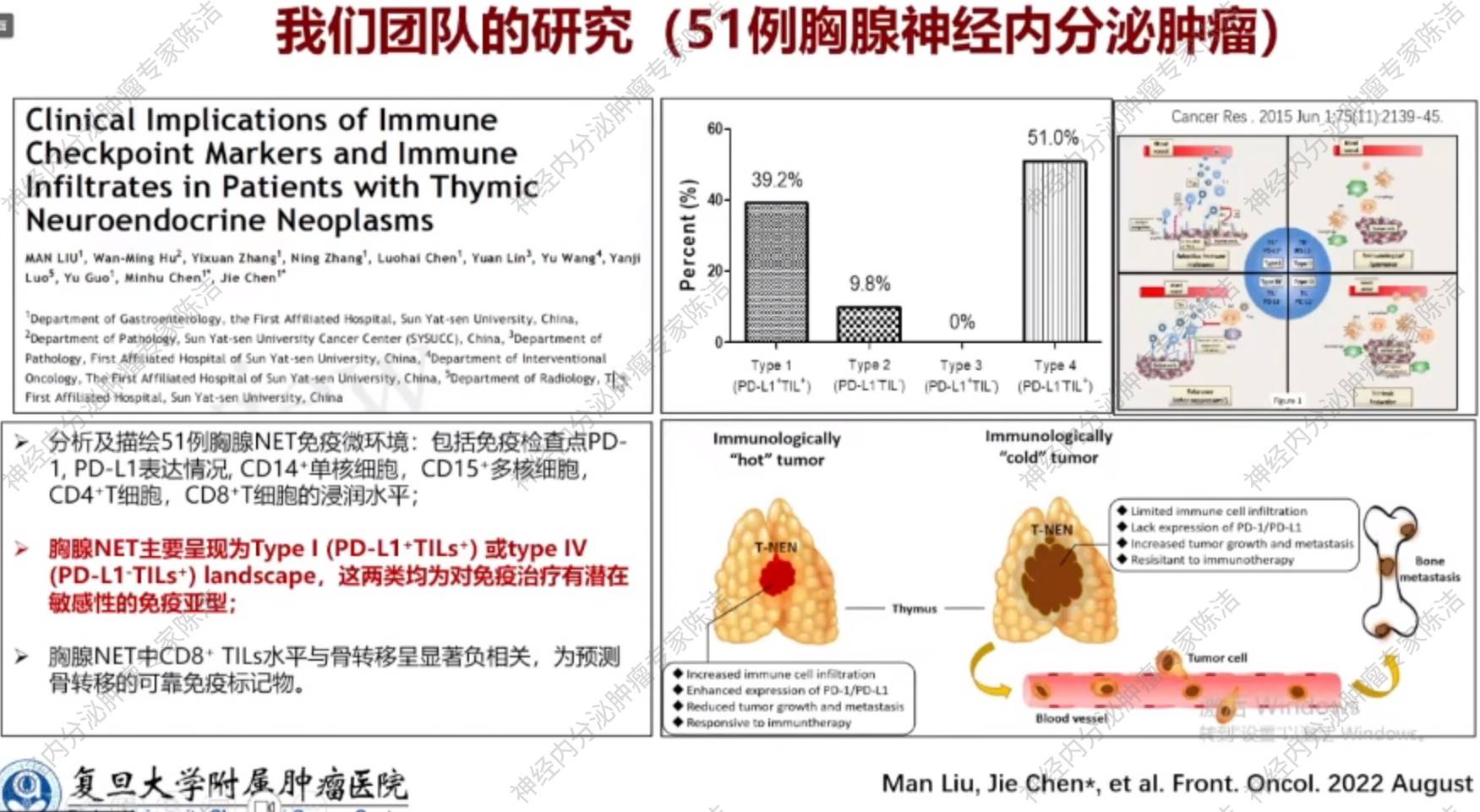

我们团队关于胸腺神经内分泌肿瘤的研究:对51例胸腺神经内分泌肿瘤的免疫微环境进行了初步研究。研究发现,胸腺神经内分泌肿瘤的主要免疫表型为PD-L1阳性伴肿瘤相关淋巴细胞(TILs)浸润阳性,或PD-L1阴性但伴有TILs浸润阳性。这两种类型可能提示其对免疫治疗具有潜在的敏感性。因此,神经内分泌肿瘤的免疫微环境研究需要区分不同原发部位。

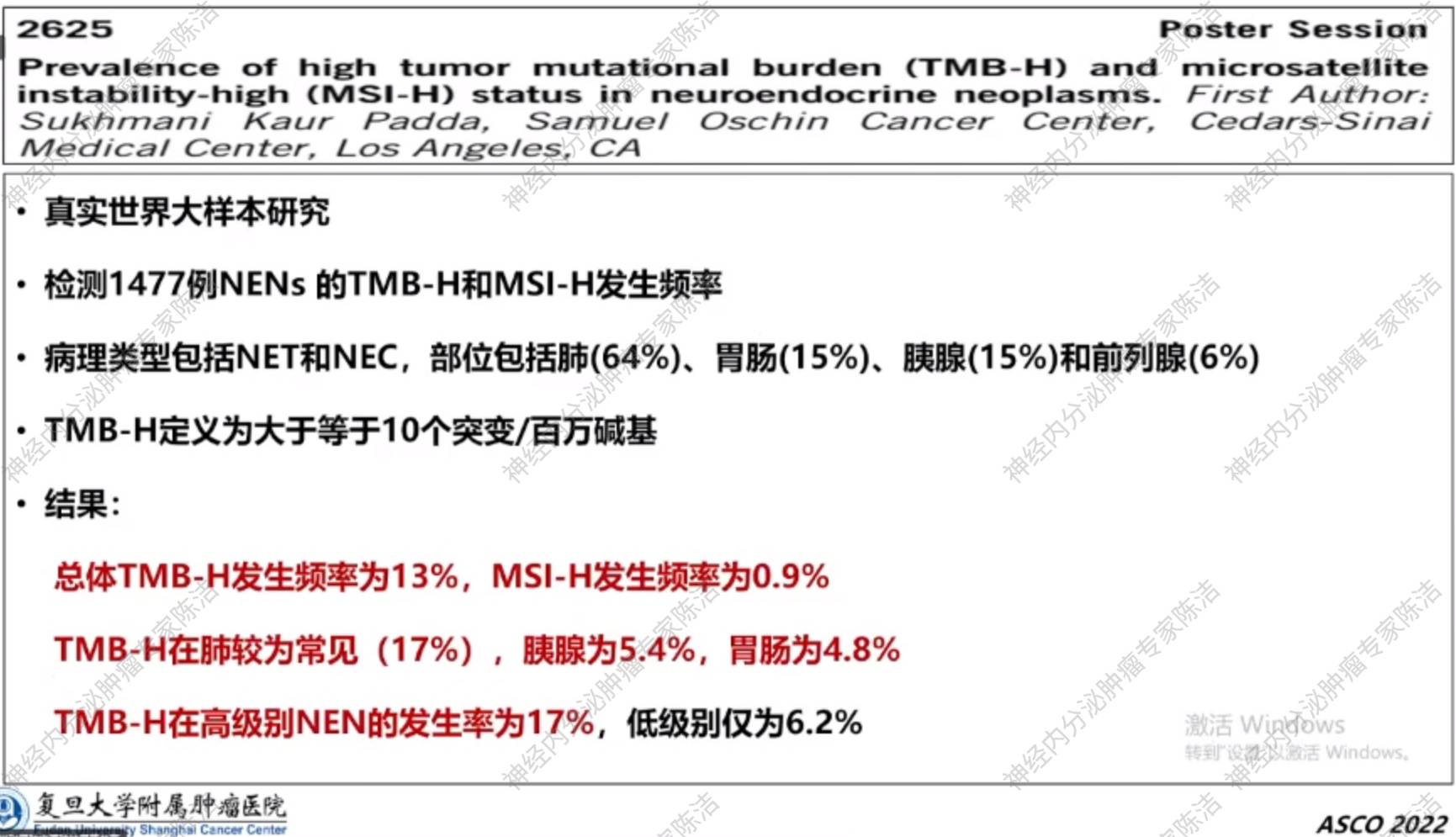

大型真实世界研究(ASCO 2022):该研究纳入了1477例神经内分泌肿瘤,检测了TMB高(TMB-H)和微卫星不稳定性高(MSI-H)发生频率。结果显示,TMB-H的发生率仅为13%,而MSI-H的发生率更是低于1%。进一步细分发现,肺神经内分泌肿瘤的TMB-H发生率高于消化系统来源的肿瘤,且高级别肿瘤的TMB-H发生率高于低级别肿瘤。这解释了为何早期免疫治疗的探索似乎在肺部看到了一线曙光。

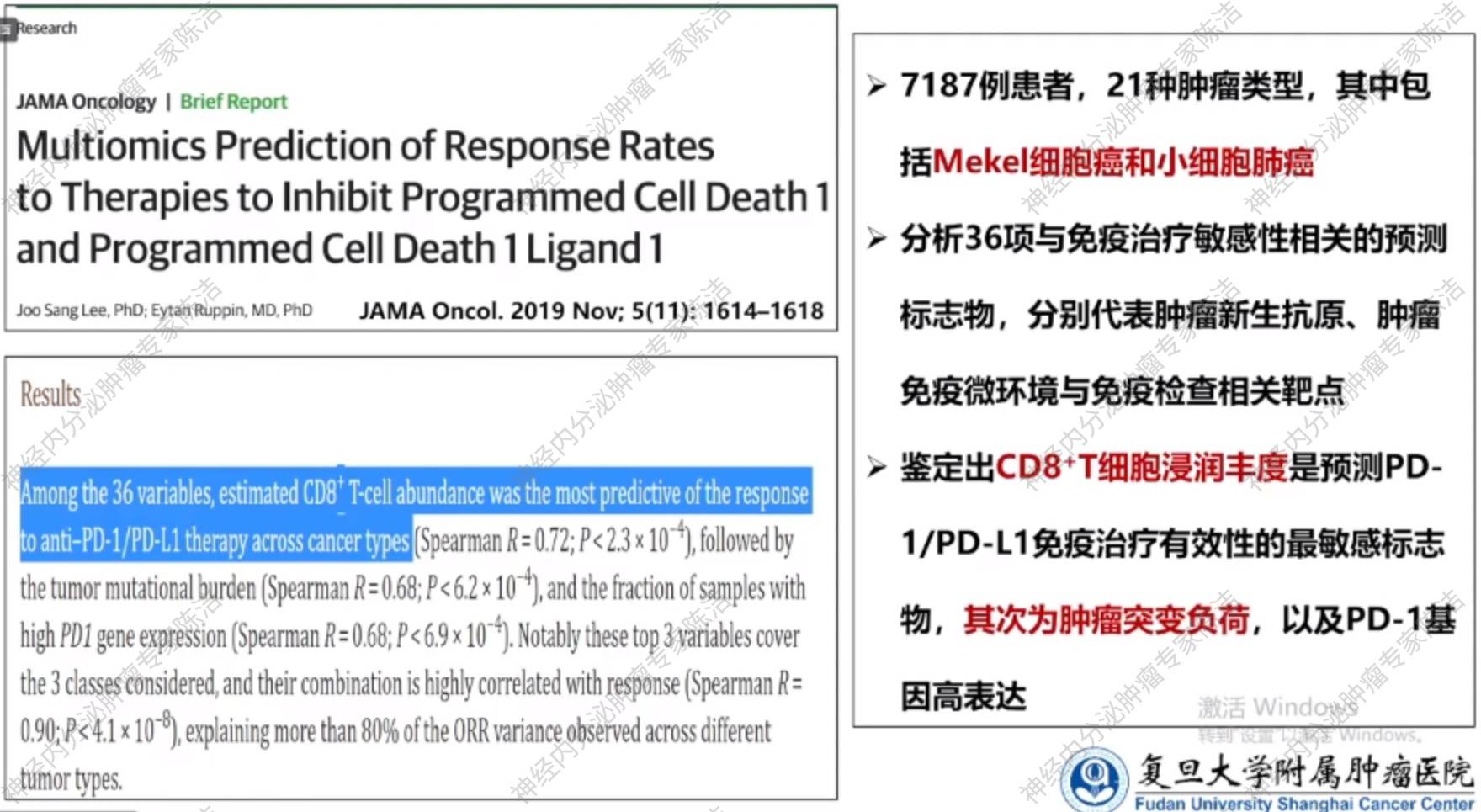

一项发表在JAMA Oncology的大样本泛瘤种研究纳入了7187例患者,21种肿瘤类型,其中包括Mekel细胞癌和小细胞肺癌,并分析了36项与免疫治疗敏感性相关的预测标志物,分别代表肿瘤新生抗原、肿瘤免疫微环境与免疫检查相关靶点。研究鉴定出CD8+ T细胞浸润丰度是预测PD-1/PD-L1免疫治疗疗效最敏感的标志物,其次是TMB和PD-1基因高表达。

无论是泛癌种研究还是针对神经内分泌肿瘤的研究,总体而言,这些能够预测免疫治疗疗效的标志物在神经内分泌肿瘤中的表达率不高或发生频率较低,这再次印证了神经内分泌肿瘤“免疫冷肿瘤”的属性。

免疫治疗的临床实践与突破

1. 单药治疗的局限性

早期开展的四项PD-1抗体临床研究(包括国内外的药物)结果不尽人意。以帕博利珠单抗为例,其在一项针对分化良好的神经内分泌肿瘤的II期研究中,ORR仅为3.7%,PFS仅4个月,单药免疫治疗效果非常有限。其他药物研究也显示,仅在胸部来源的肿瘤中观察到一定疗效。国内的特瑞普利单抗和信迪利单抗的早期研究也得出了相似的结论,即应答好的患者通常具备PD-L1高表达或高TMB等“热肿瘤”特征。

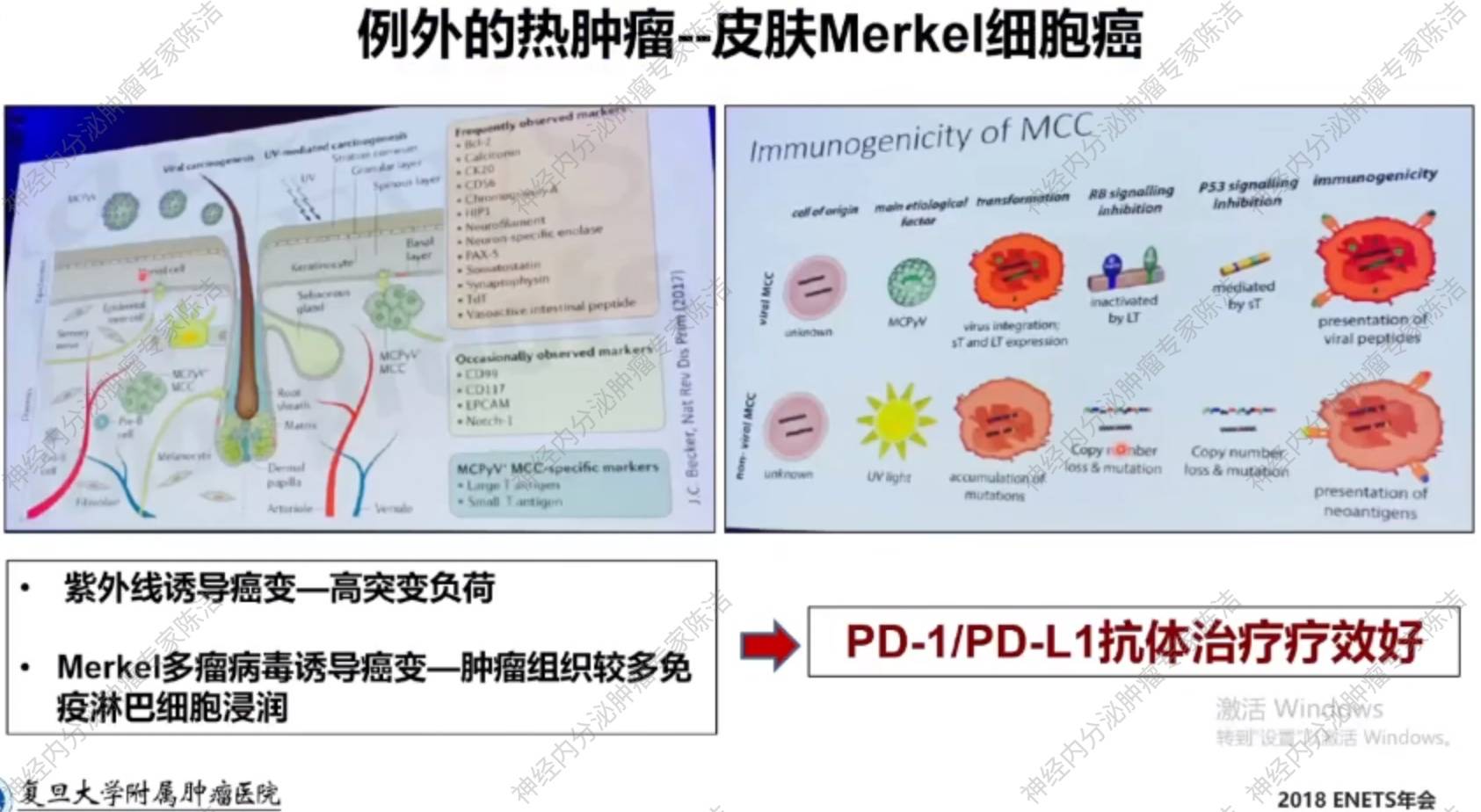

2. 例外的“热肿瘤”:皮肤Merkel细胞癌

尽管大部分NEN是冷肿瘤,但皮肤来源的Merkel细胞癌是一个例外。它是一种“免疫热肿瘤”,其原因在于其独特的致病机制:一是紫外线诱导导致高TMB;二是Merkel多瘤病毒诱导癌变,会导致肿瘤组织较多免疫淋巴细胞浸润。由于这两个机制,Merkel细胞癌表现出高TMB或丰富的免疫细胞浸润,使其成为“热肿瘤”。因此,皮肤Merkel细胞癌被证实是PD-1/PD-L1抗体治疗疗效好的一类神经内分泌肿瘤。

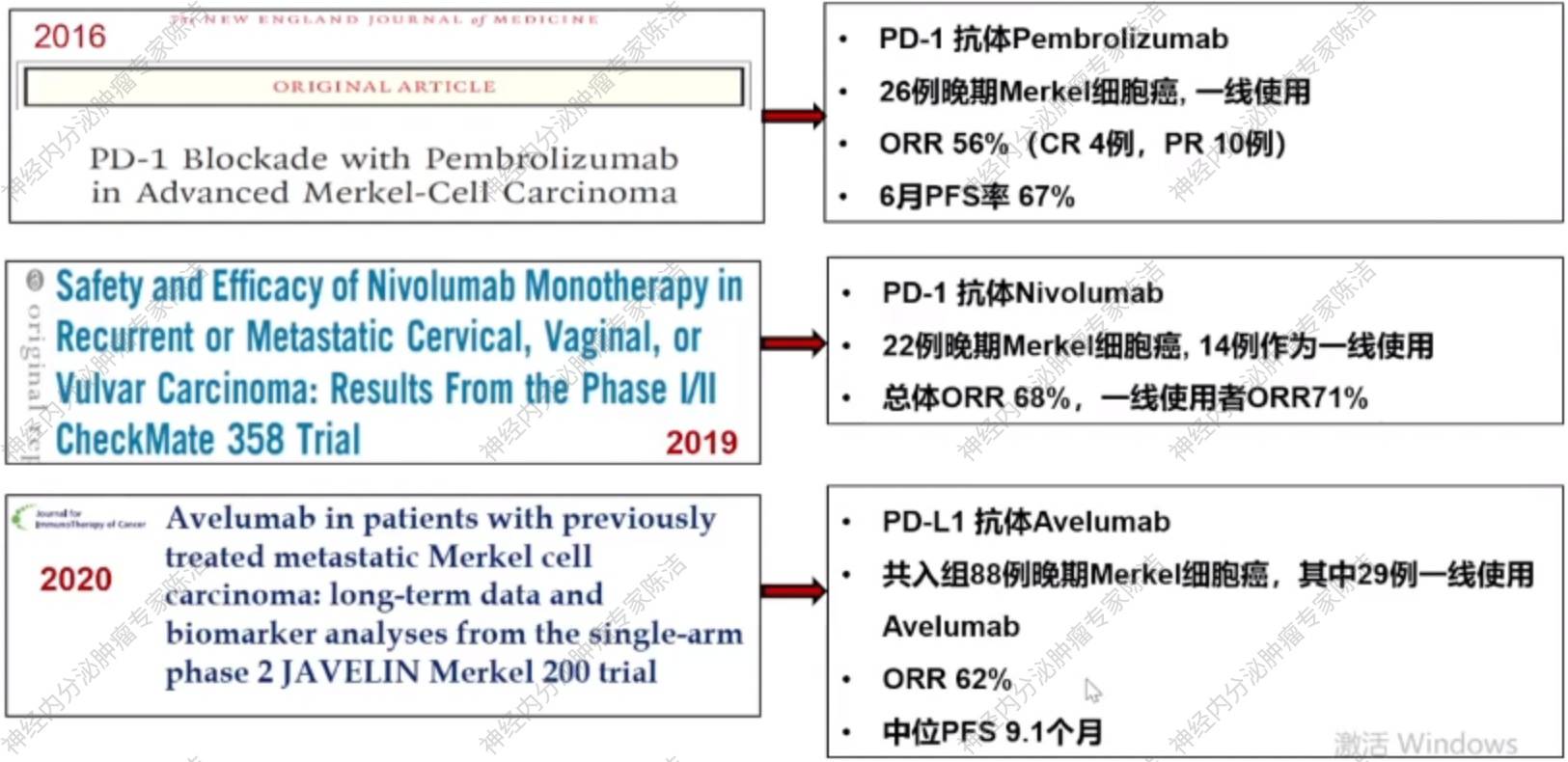

早在2016年,帕博利珠单抗就被证实用于晚期Merkel细胞癌的一线治疗,ORR达56%。随后,纳武利尤单抗用于晚期Merkel细胞癌的一线治疗,ORR达68%。此外,PD-L1单抗阿维鲁单抗在晚期Merkel细胞癌中同样取得了显著疗效,ORR达62%。

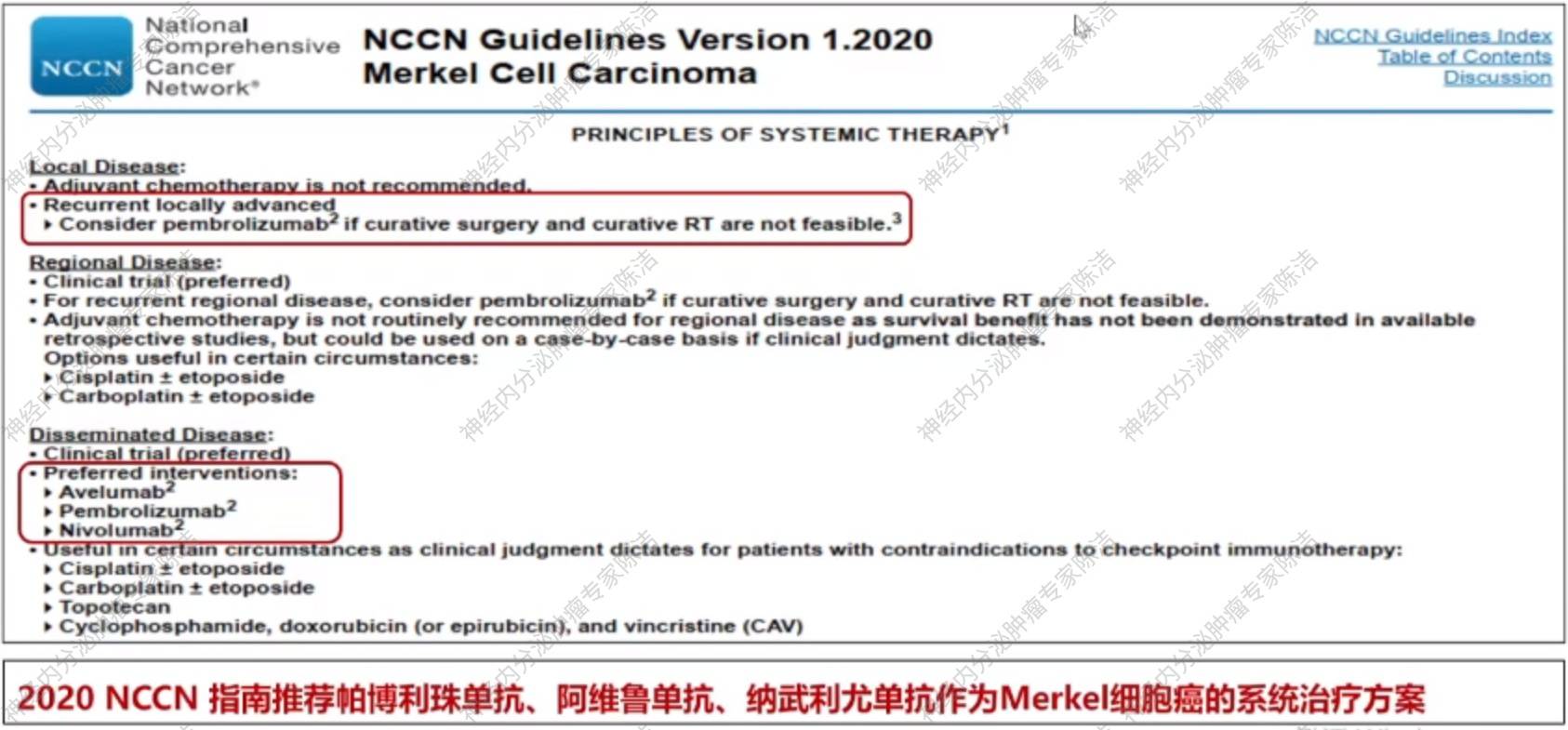

2020 NCCN指南推荐帕博利珠单抗、阿维鲁单抗、纳武利尤单抗作为Merkel细胞癌一线系统治疗方案。

3. 联合治疗的突破:小细胞肺癌(SCLC)

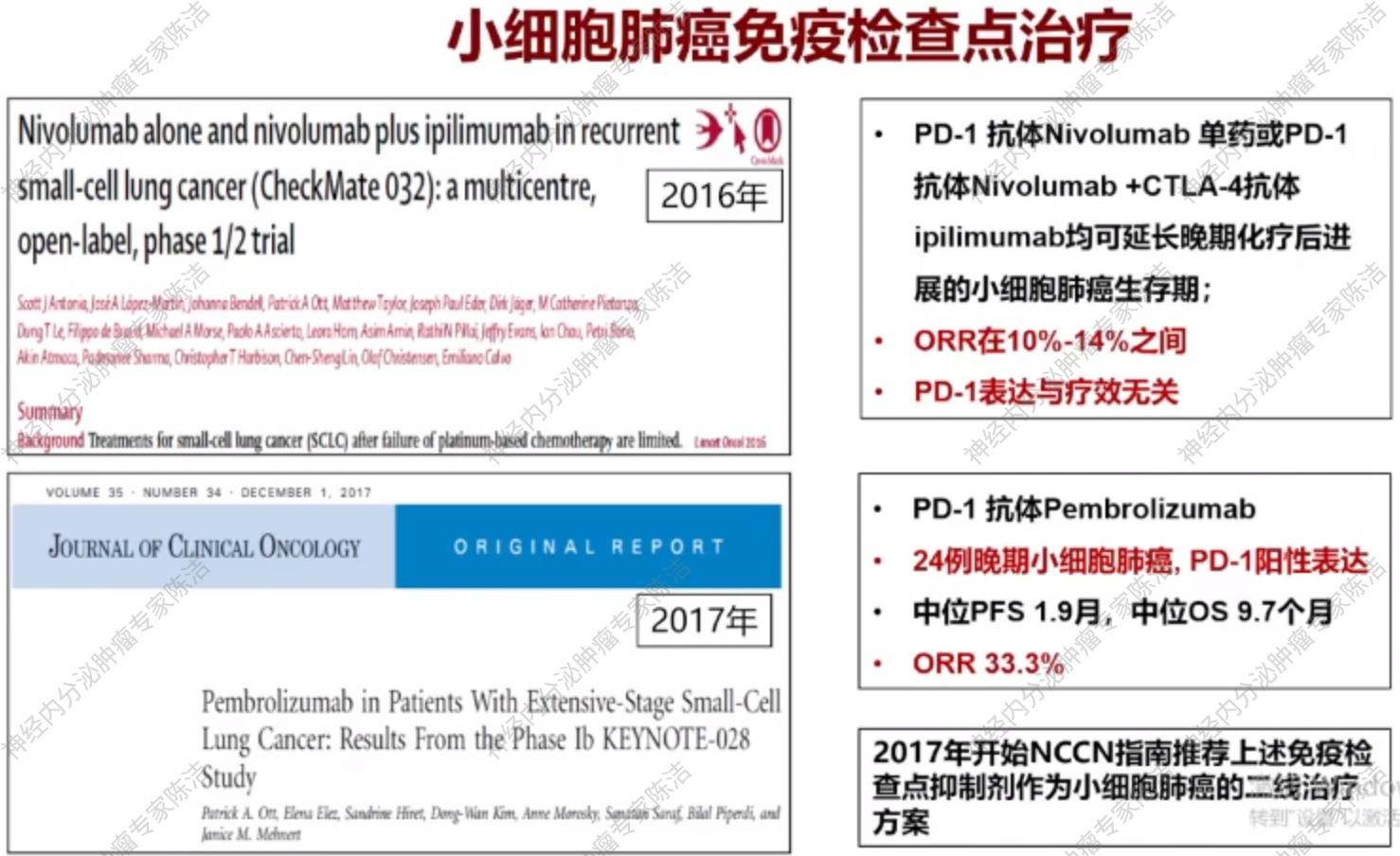

SCLC作为“癌中之癌”,是免疫治疗取得突破的第二个领域。其预后极差,化疗时代的中位生存期仅约10~11个月。如前所述,肺神经内分泌肿瘤(尤其是高级别的SCLC)具有相对较高的TMB,这为其免疫治疗提供了理论基础。早期的单药研究(帕博利珠单抗和纳武利尤单抗)显示了一定的疗效,ORR在10%~33%左右。2017年开始NCCN指南推荐上述免疫检查点抑制剂作为SCLC的二线治疗方案。

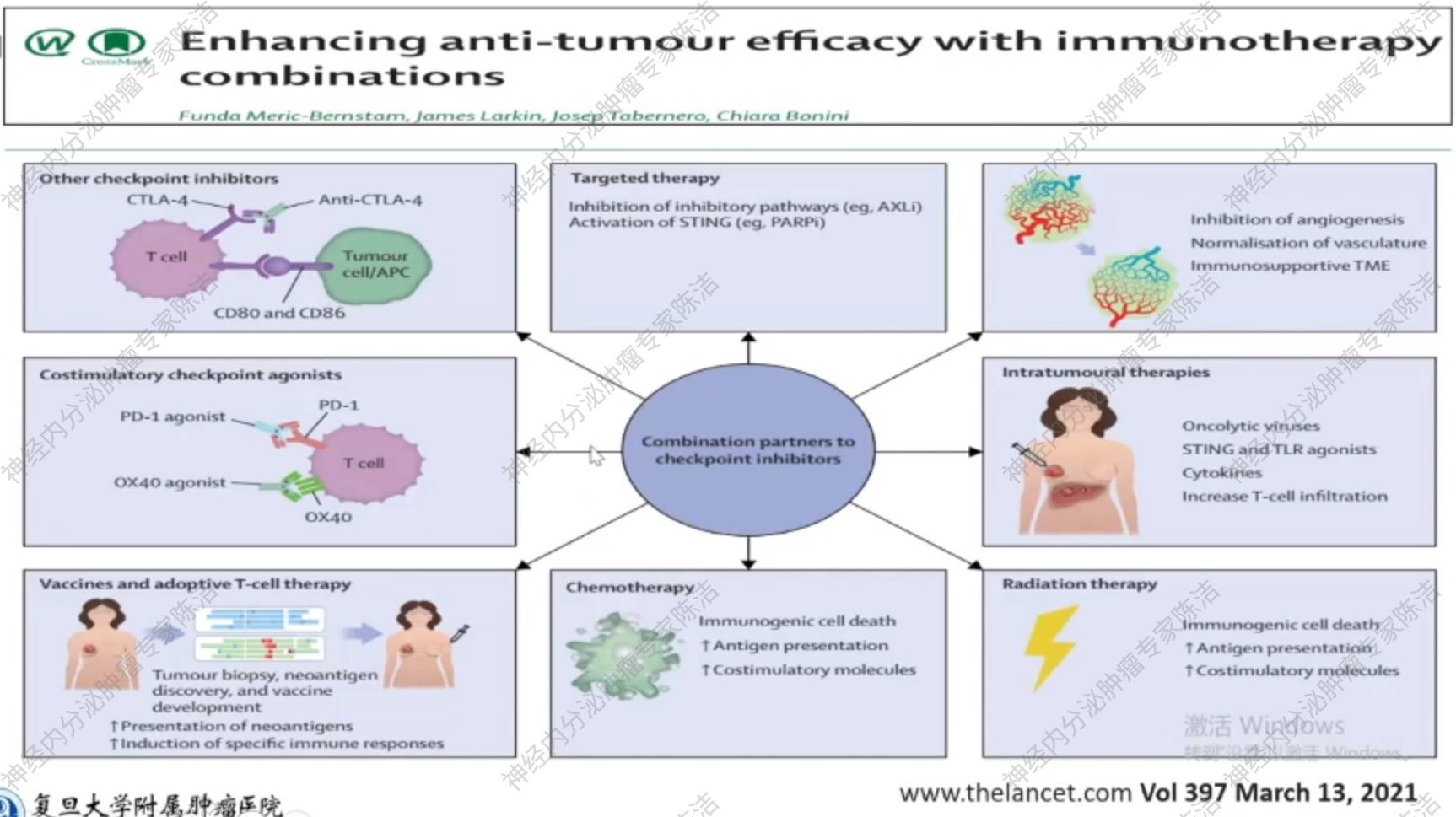

然而,单药治疗对OS的提升并不显著,未达到预期疗效。因此,大量研究开始探索如何提高免疫治疗的有效性,并提出了各种联合策略,如双免联合治疗、联合化疗、抗血管生成治疗、放疗以及肿瘤疫苗等。

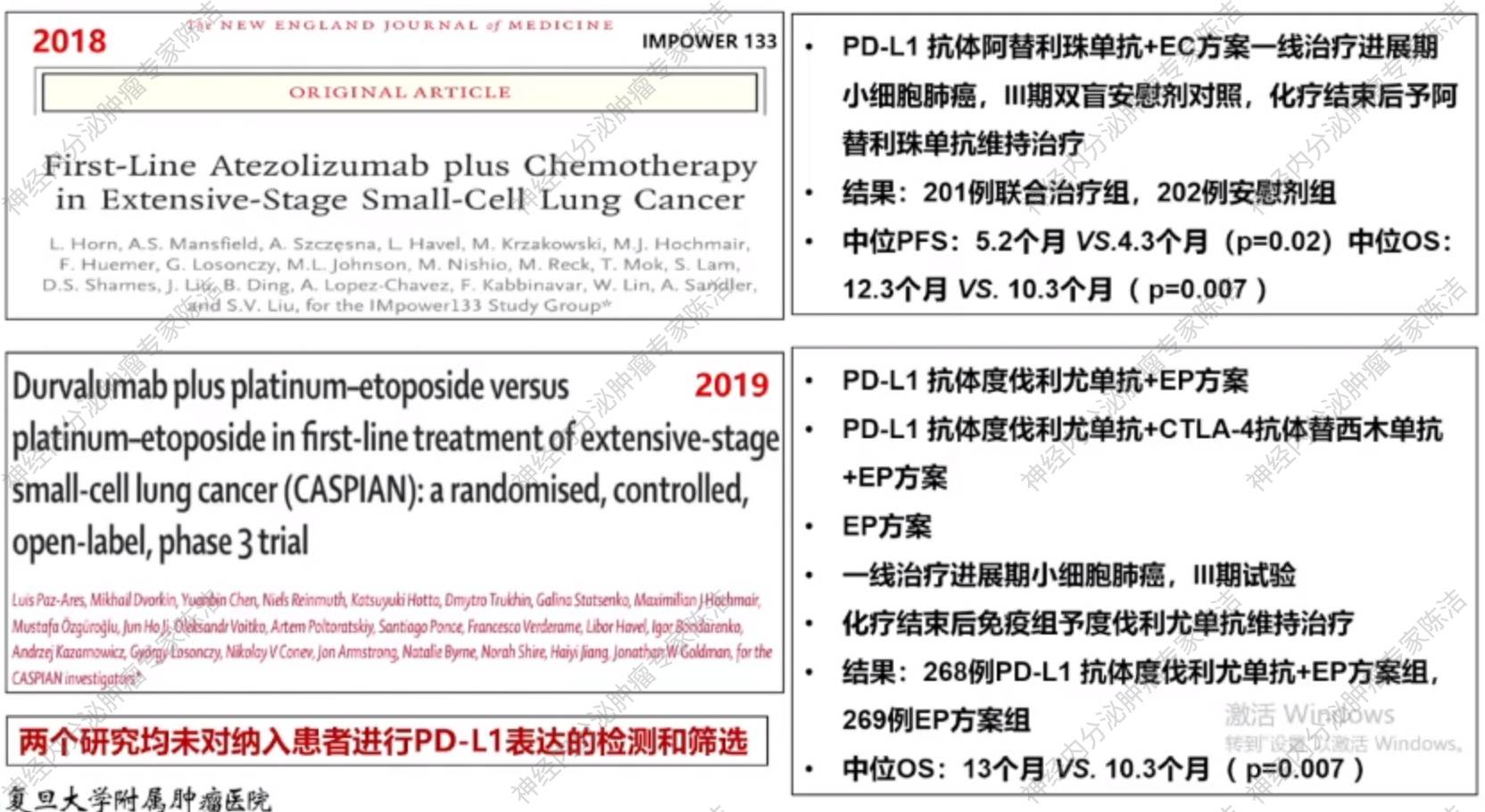

真正的突破来自于化疗联合免疫治疗,IMpower133和CASPIAN两项研究分别证实,在标准EP/EC化疗联合阿替利珠单抗或度伐利尤单抗,能够将晚期SCLC患者的OS显著延长2~3个月。对于一个中位OS不足一年的疾病,这样的延长具有重大的临床意义。但这两项研究均未对纳入患者进行PD-L1表达的检测和筛选。

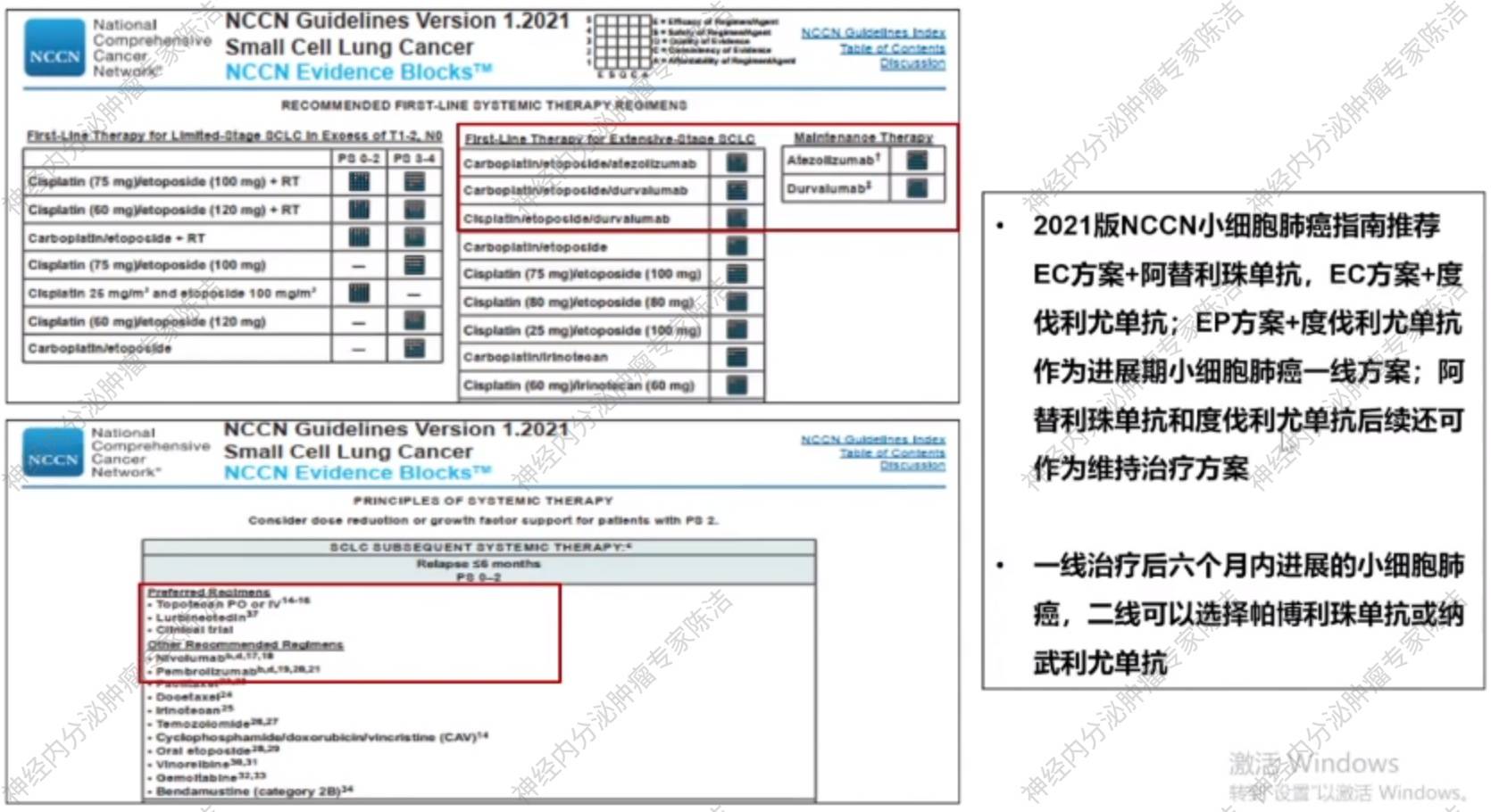

基于此,2021版NCCN小细胞肺癌指南推荐EC方案+阿替利珠单抗、EC方案+度伐利尤单抗、EP方案+度伐利尤单抗作为进展期小细胞肺癌一线方案;阿替利珠单抗和度伐利尤单抗后续还可作为维持治疗方案。一线治疗后六个月内进展的小细胞肺癌,二线可以选择帕博利珠单抗或纳武利尤单抗。

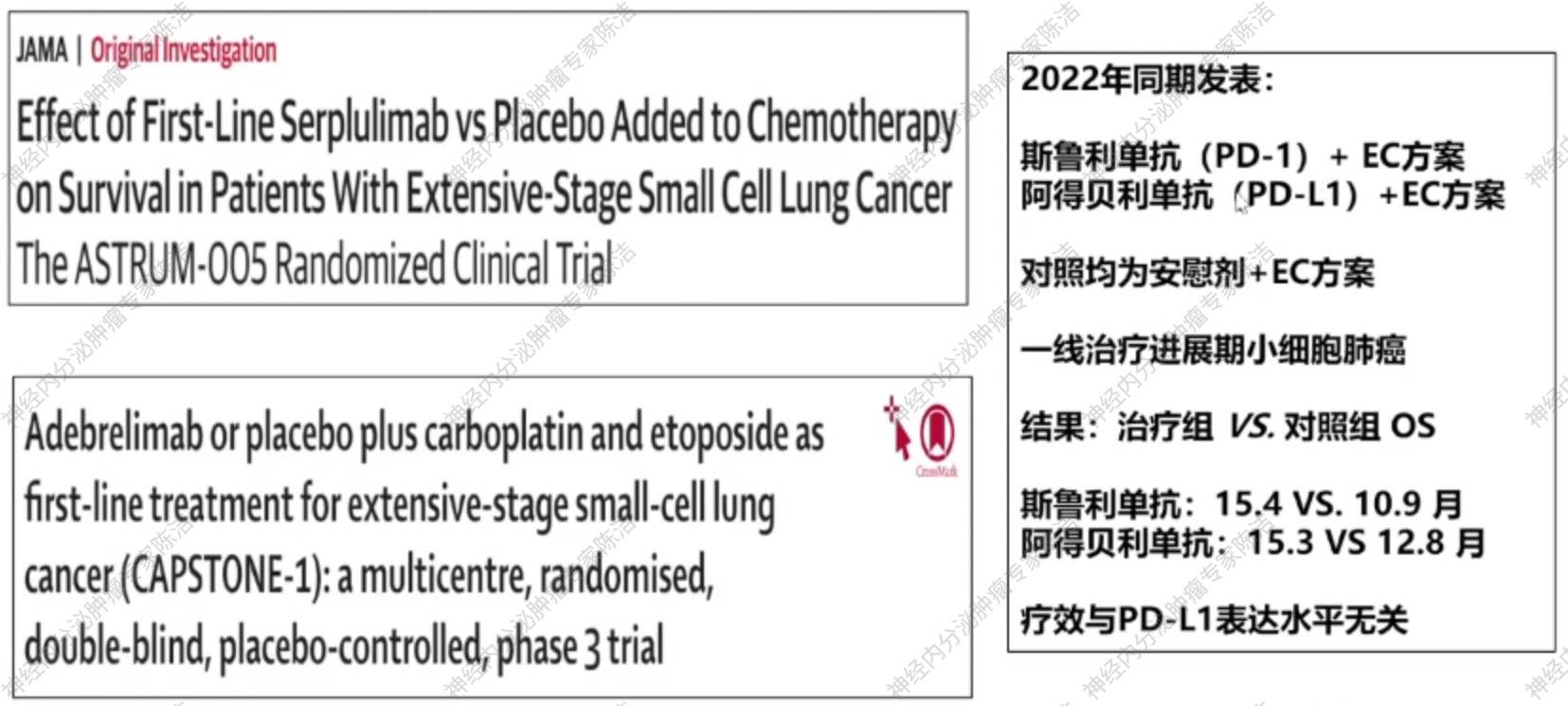

2022年,国内的斯鲁利单抗和阿得贝利单抗联合化疗的研究也取得了相似的积极结果,可将中位OS提升至15个月左右,同时也表明疗效似乎与PD-L1表达水平无关。

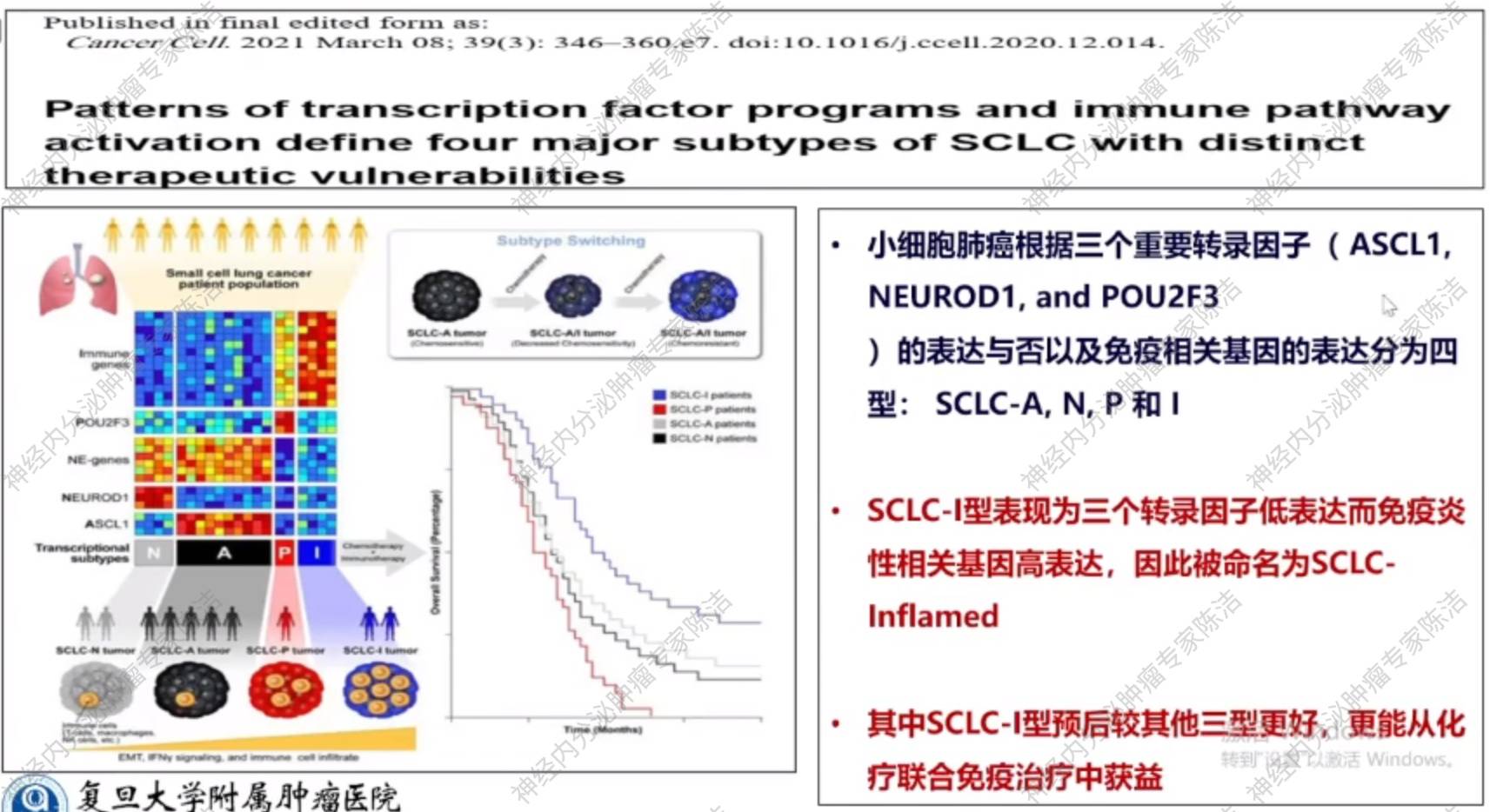

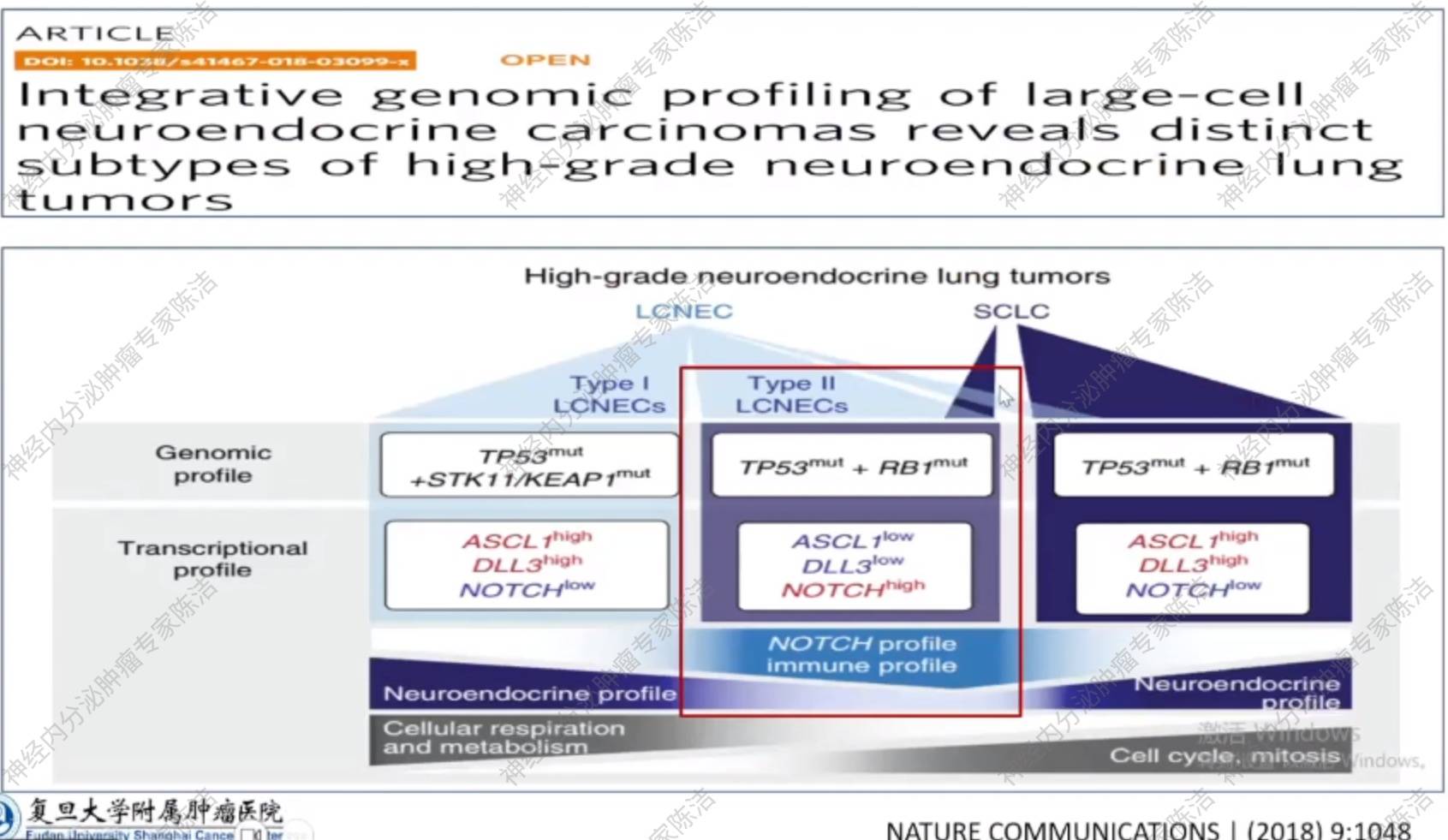

尽管免疫联合化疗在SCLC中取得了一定进展,但实际上临床大部分患者并不能从中获益,因此筛选免疫联合化疗的优势人群成为重点。进一步的分子分型研究发现,SCLC根据三个重要转录因子(ASCL1、NEUROD1和POU2F3)的表达与否以及免疫相关基因的表达,可分为四种亚型(SCLC-A, N, P, I),其中SCLC-I型表现为三个转录因子低表达而免疫炎性相关基因高表达,更能从免疫联合化疗中获益。这提示我们,即使在SCLC中,也需要通过分子分型来筛选真正的获益者。

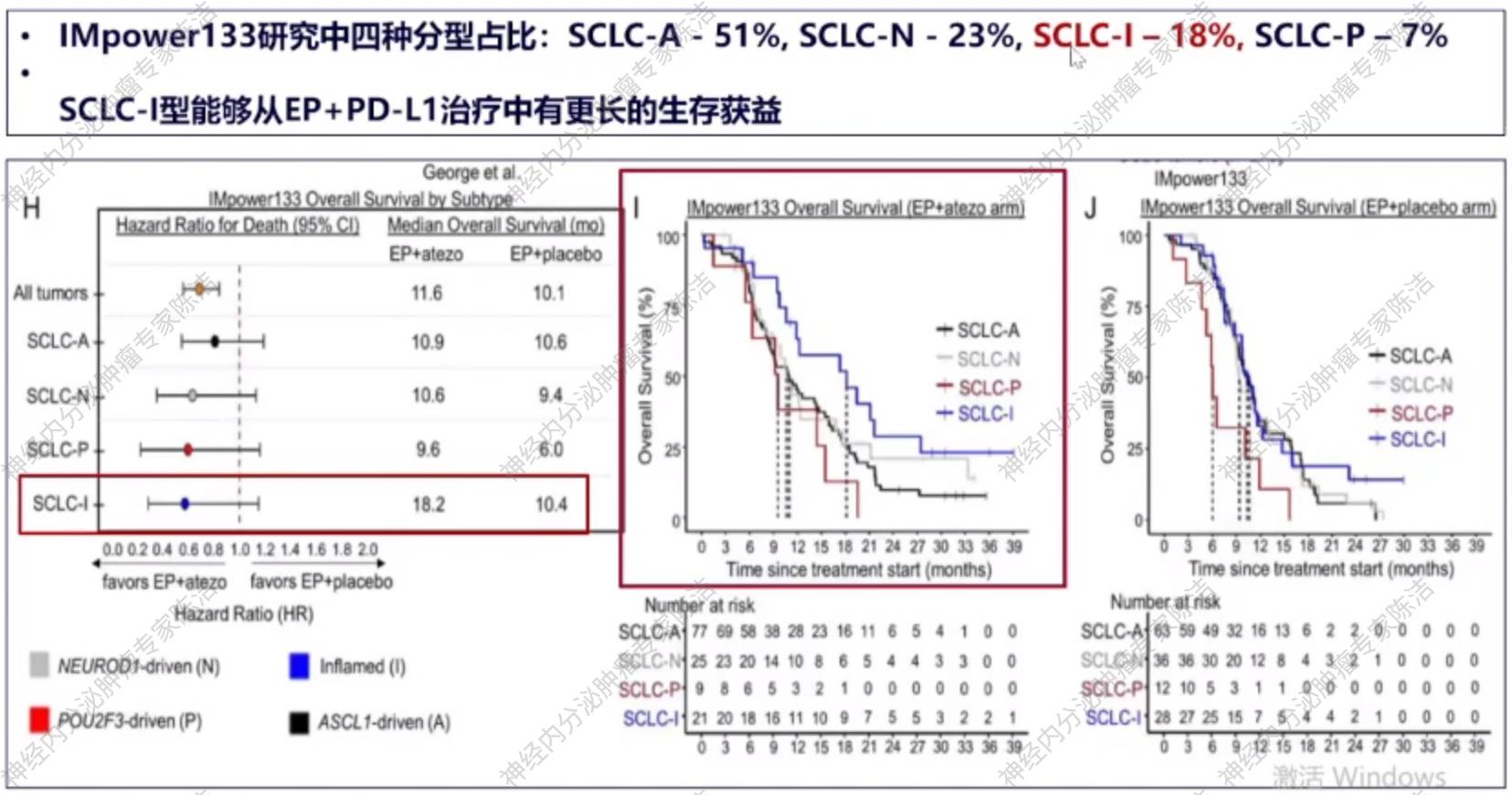

IMpower133研究进一步分子分型分析结果显示,SCLC-I型占18%,能够从EP+PD-L1治疗中有更长的生存获益,中位OS长达18.2个月,其他分型的中位OS只有9~11个月左右。

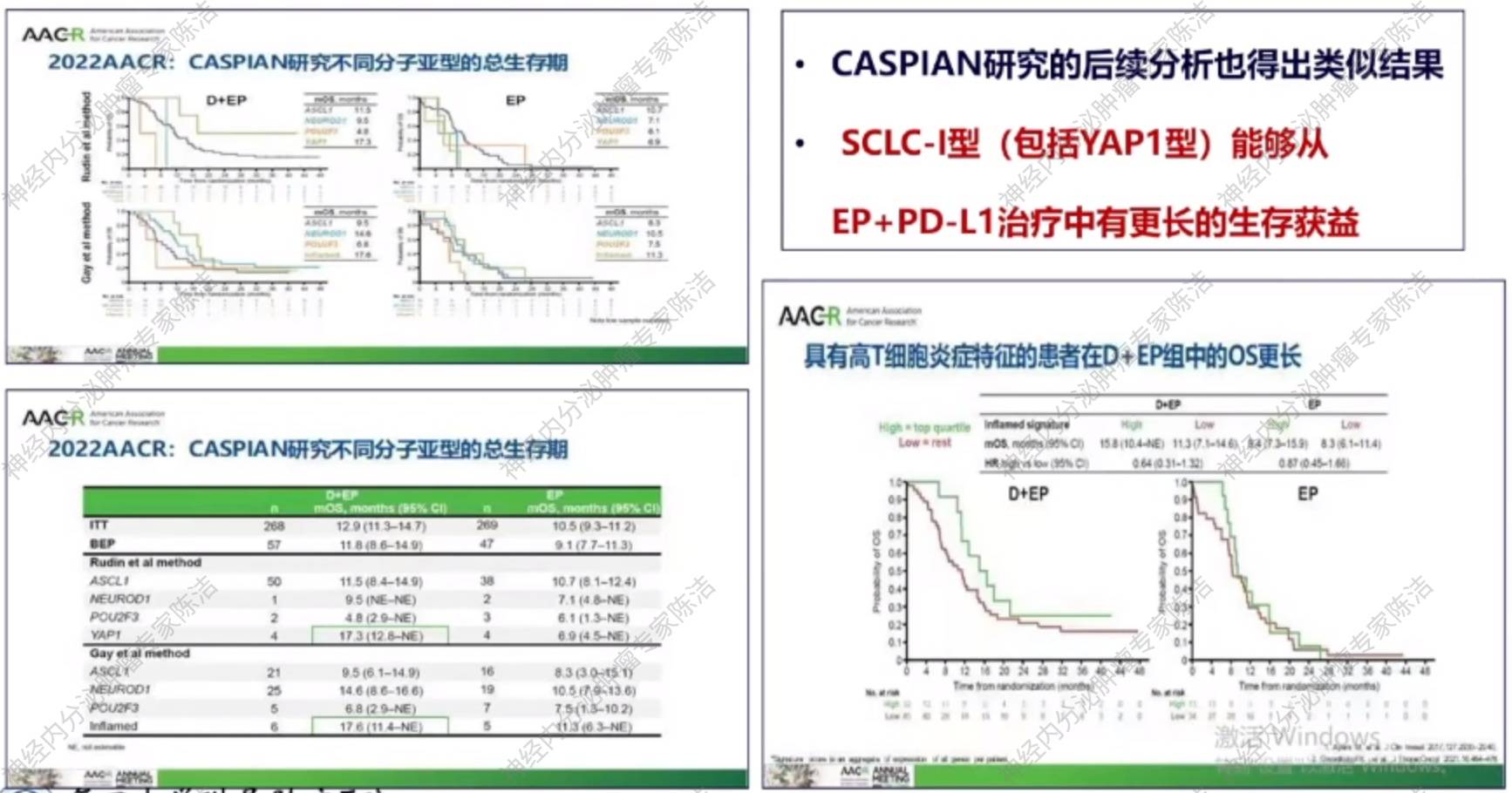

CASPIAN研究后续分析也得出类似结果,SCLC-I型能够从EP+PD-L1治疗中有更长的生存获益。因此,尽管这一方案已纳入指南,但真正能从化疗联合免疫中获益的患者不到20%。

4. 烷化剂替莫唑胺促进免疫治疗疗效的潜在作用

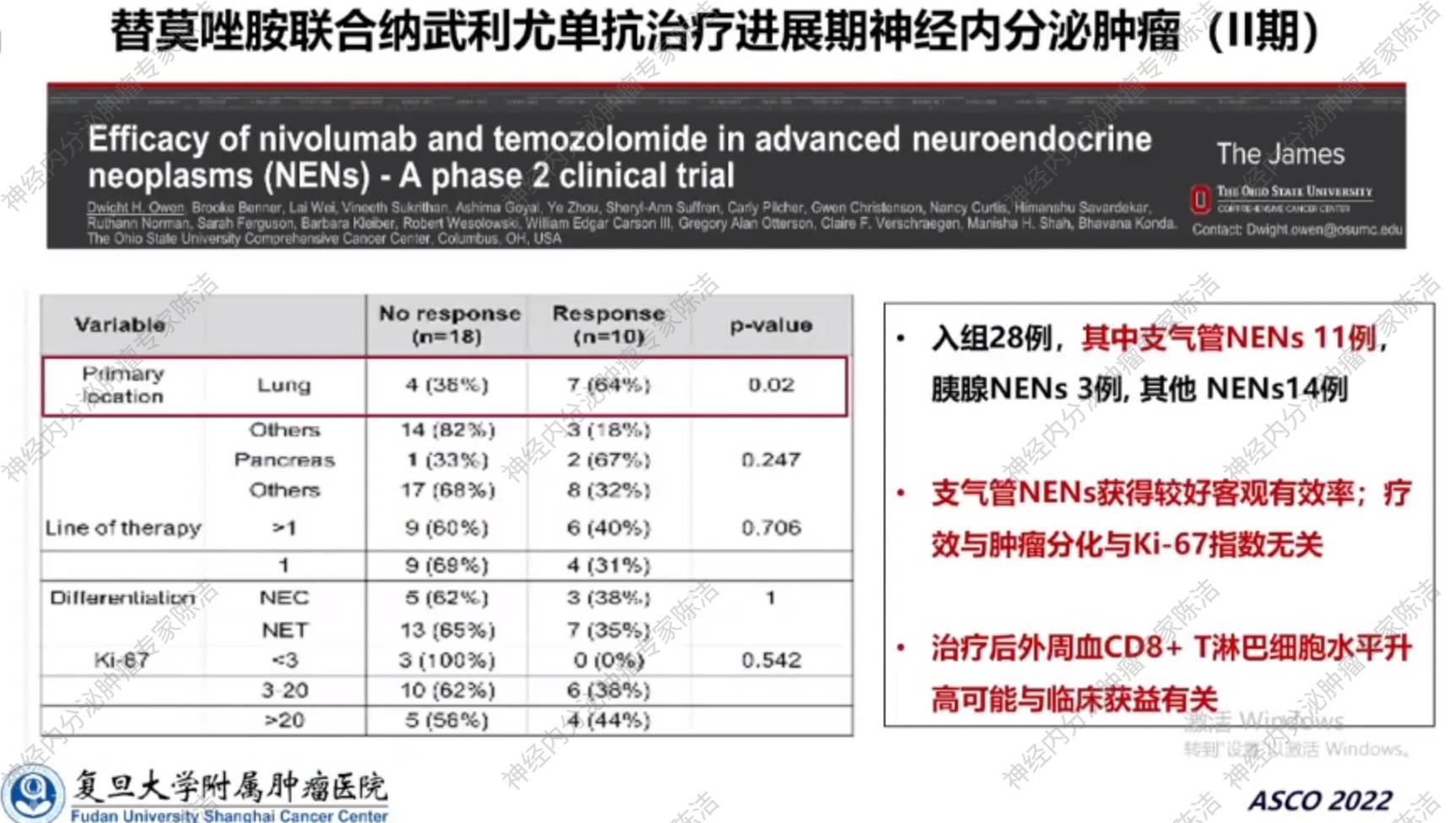

一项替莫唑胺联合纳武利尤单抗治疗进展期神经内分泌肿瘤的II期研究于2022年ASCO公布,结果显示,支气管NENs获得较好的客观有效率,并且疗效与肿瘤分化和Ki-67指数无关。

他山之石:2022年一项研究表明,替莫唑胺治疗可以诱导MGMT表达缺失、MMR无缺失及RAS突变的肠癌出现错配修复缺失、高突变负荷,从而对帕博利珠单抗治疗变得敏感。

这提示替莫唑胺治疗可能可以将一种免疫无反应的“冷肿瘤”诱导产生错配修复缺陷和高TMB,从而使其转变为对PD-1抑制剂敏感的“热肿瘤”。鉴于替莫唑胺是神经内分泌肿瘤的核心化疗药物之一,这一策略为我们提供了一种潜在的“冷转热”新思路。

5. 其他免疫联合治疗的探索

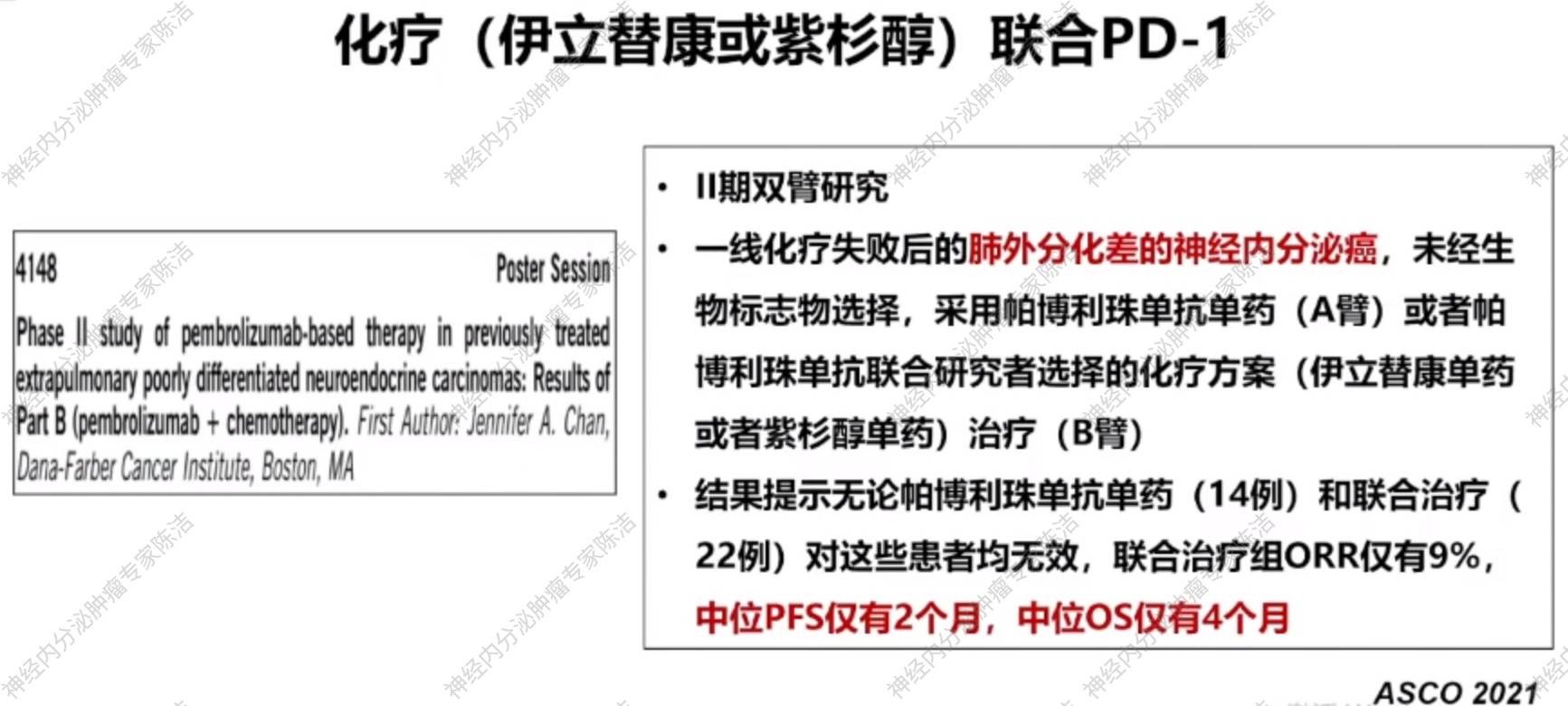

化疗联合免疫治疗在非肺源性NEC中的探索:遗憾的是,将SCLC的成功模式复制到肺外来源的分化差神经内分泌癌中,并未取得成功。一项化疗(伊立替康或紫杉醇)联合PD-1治疗一线化疗失败后的肺外分化差的神经内分泌癌的II期双臂研究显示,单药和联合治疗均无效。

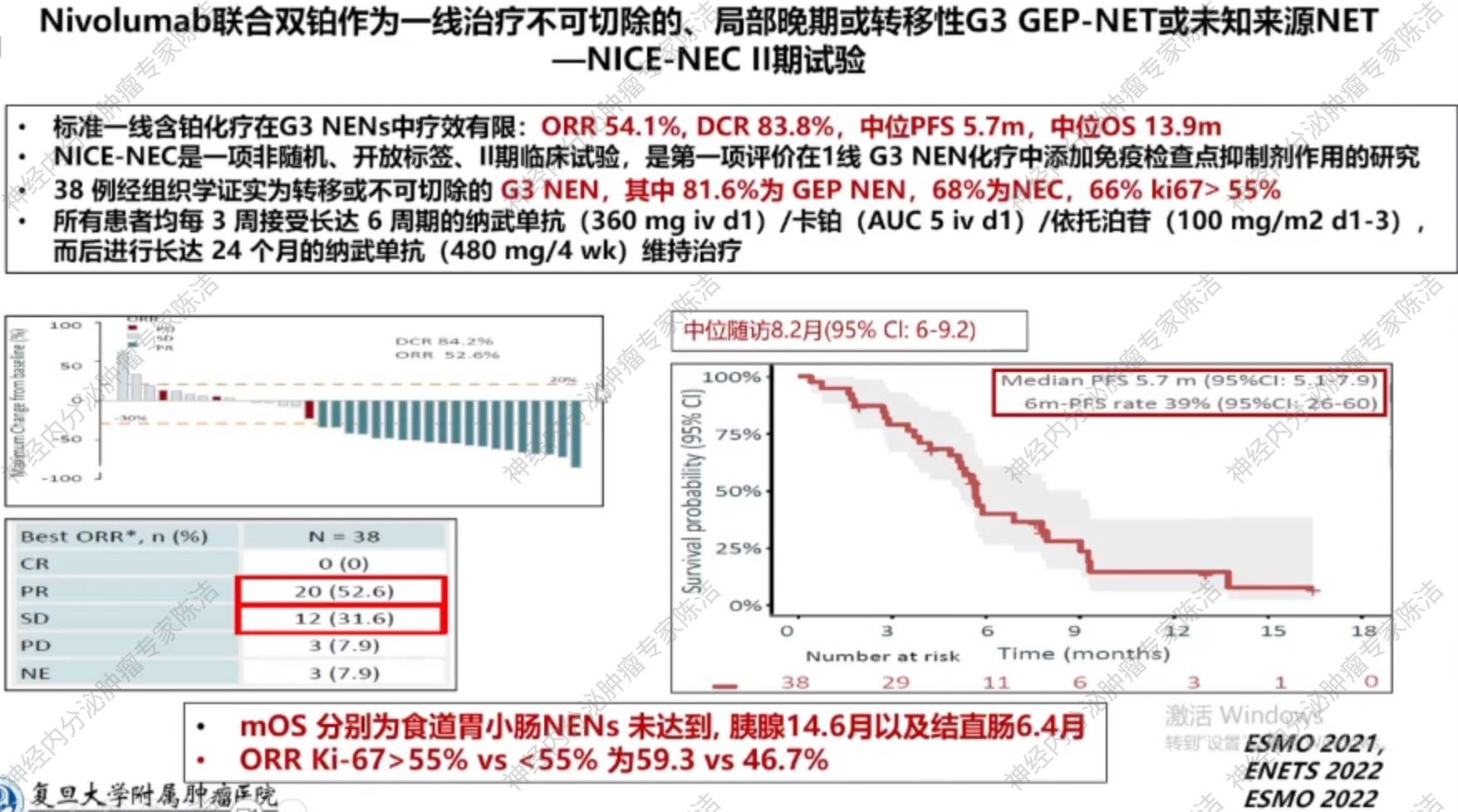

一项纳武利尤单抗联合EC方案作为一线治疗不可切除、局部晚期或转移性G3级GEP-NENs或未知来源NENs的II期研究(NICE-NEC),纳入38例经组织学证实为转移或不可切除的G3 NENs,其中81.6%为GEP-NENs,68%为NEC,66%ki-67>55%。研究结果显示,一线纳武利尤单抗联合EC方案在G3级NENs中疗效有限,ORR为52.6%,DCR为84.2%,中位PFS为5.7个月,疗效数据与既往标准一线含铂化疗研究报道的结果基本一致,提示联合免疫治疗未达预期。中位OS分别为食道胃小肠NENs未达到,胰腺14.6个月,以及结直肠6.4个月;ORR在Ki-67>55% vs <55%分别为59.3% vs 46.7%,提示Ki-67越高的患者可能更能从这一组合中获益。

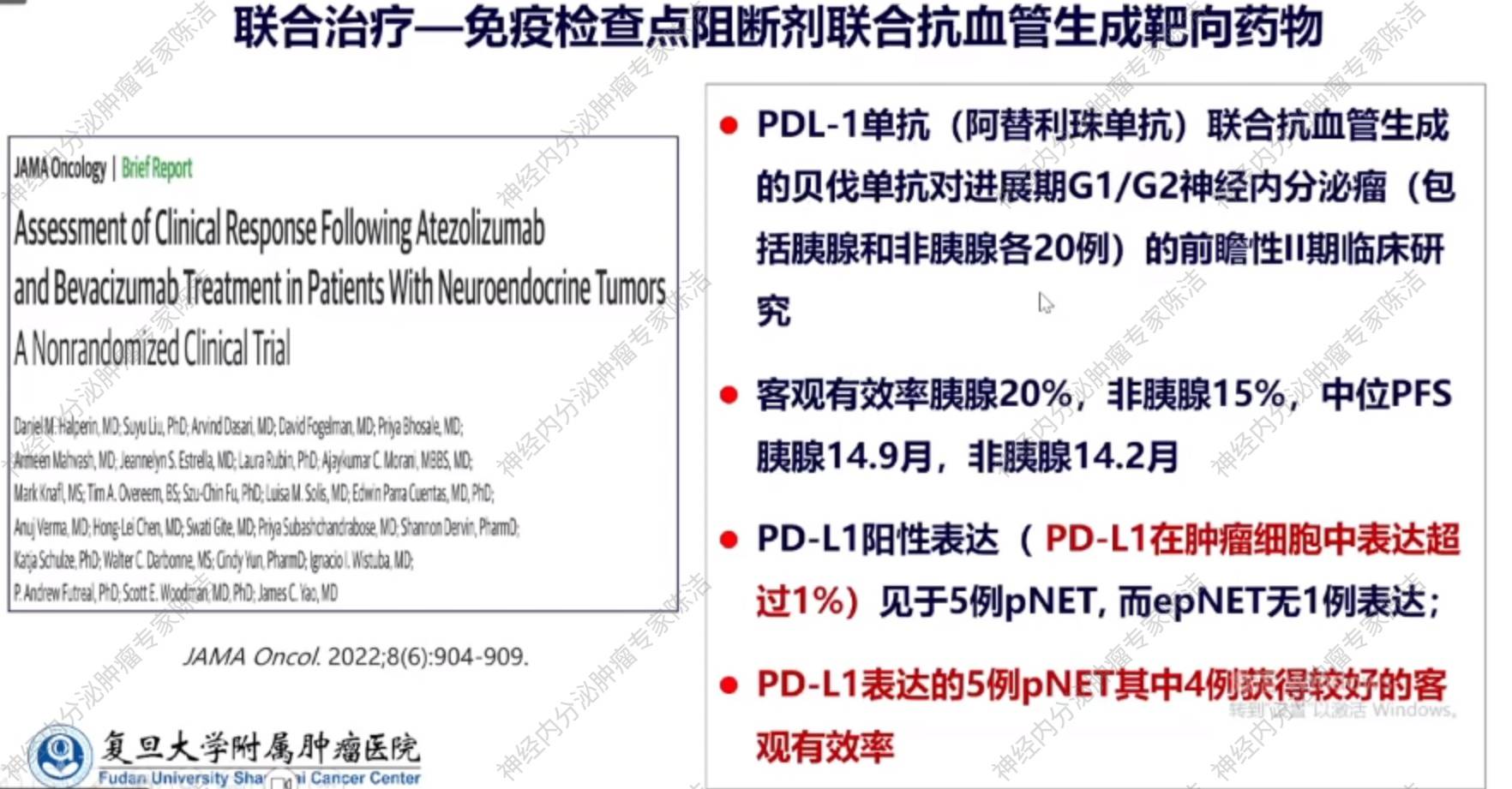

免疫联合抗血管生成靶向药:阿替利珠单抗联合贝伐珠单抗对进展期G1/G2神经内分泌瘤的II期研究显示,该联合并未达到“1+1>2”的效果。但亚组分析提示,PD-L1阳性的胰腺NET患者似乎能从中获益。

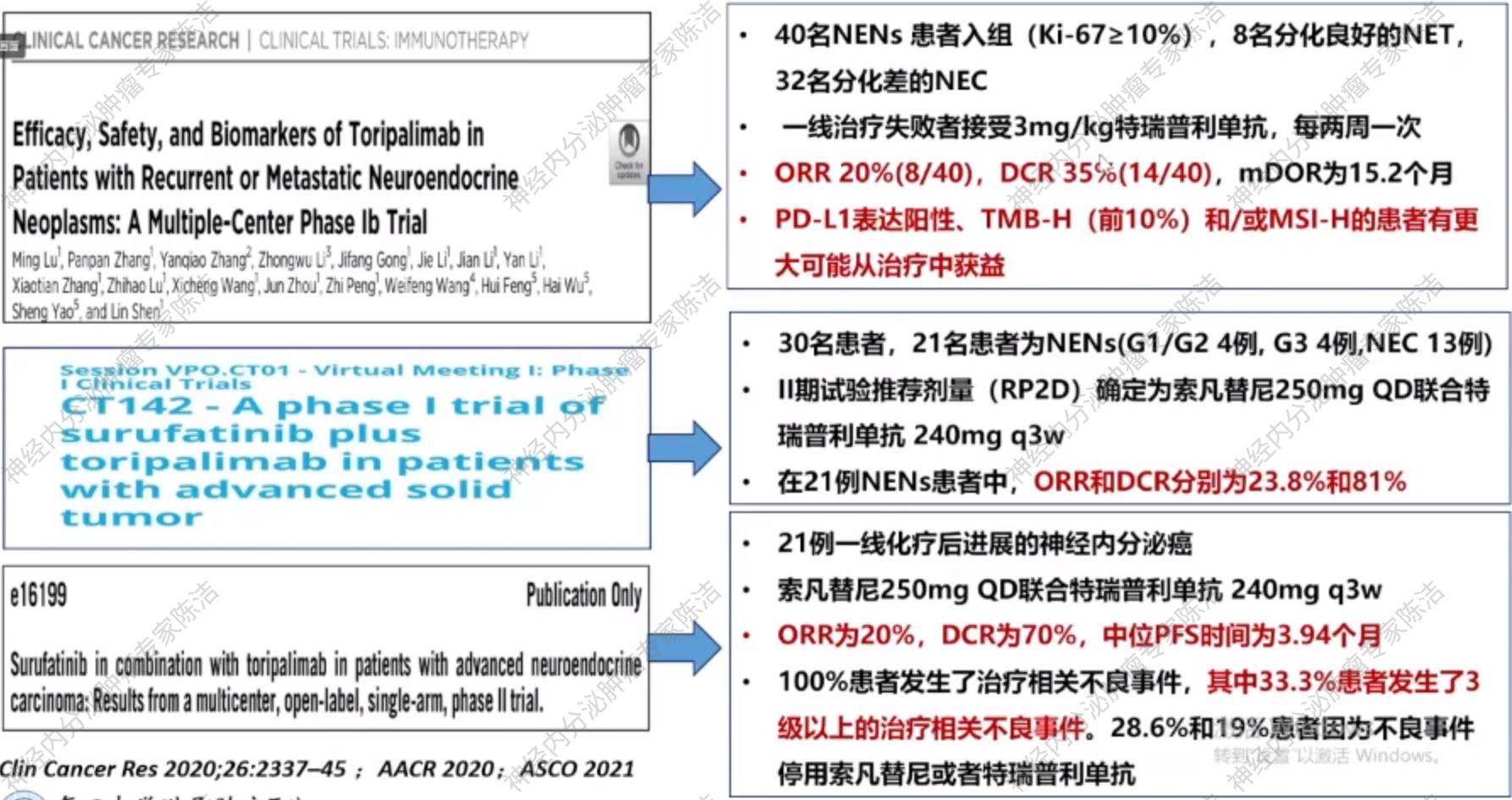

国内特瑞普利单抗单药或联合索凡替尼的研究正在进行,数据显示,特瑞普利单抗单药治疗NENs的ORR为20%,DCR为35%。特瑞普利单抗联合索凡替尼治疗对ORR的提升不明显,但DCR有所提高,然而,在中位PFS上并未显示出显著优势。

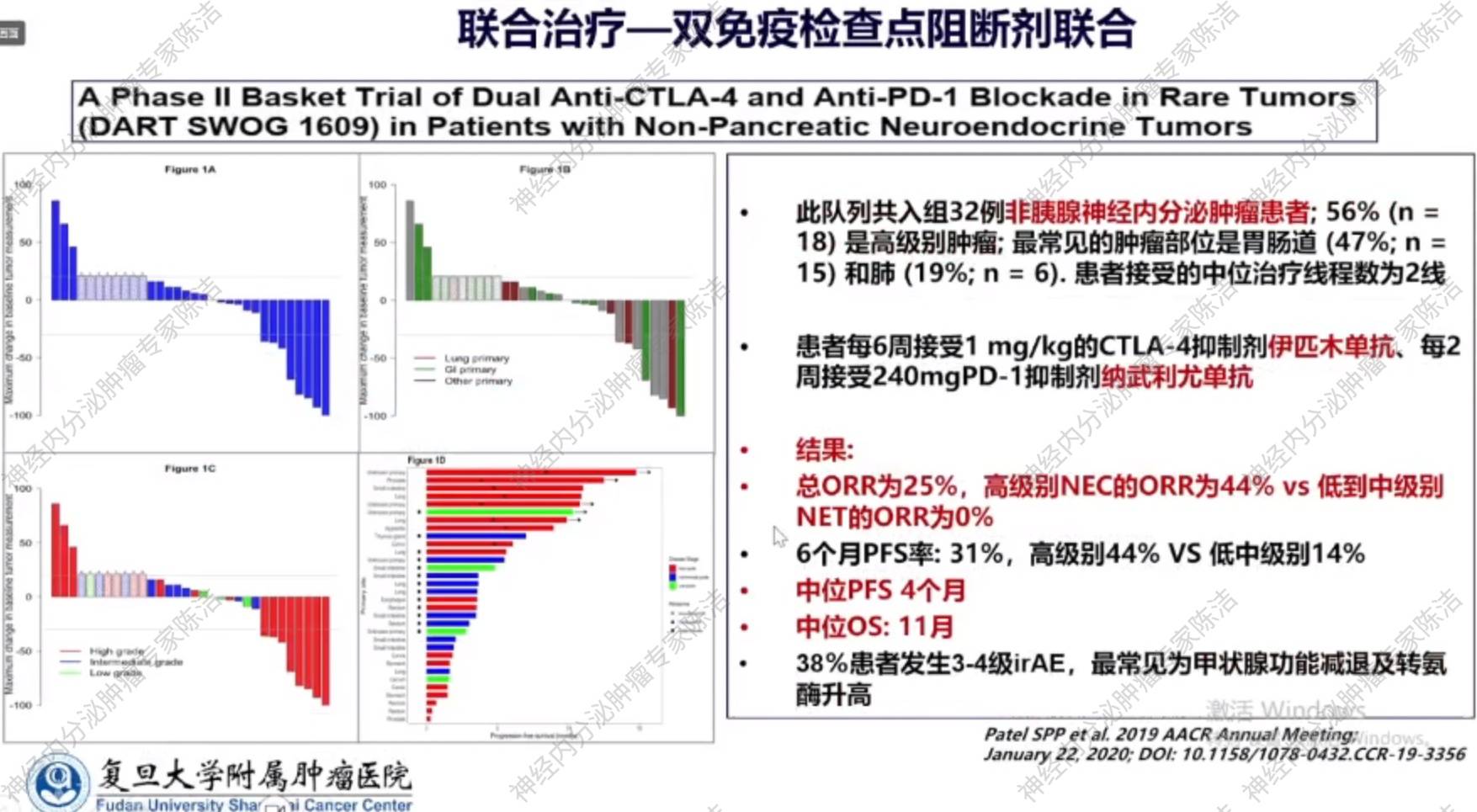

双免疫联合治疗:纳武利尤单抗联合伊匹木单抗的“双免”方案在非胰腺来源的NENs中进行了探索。研究结果显示,虽然在高级别NEC中ORR可达44%,但并未带来PFS(4个月)或OS(11个月)的显著获益。

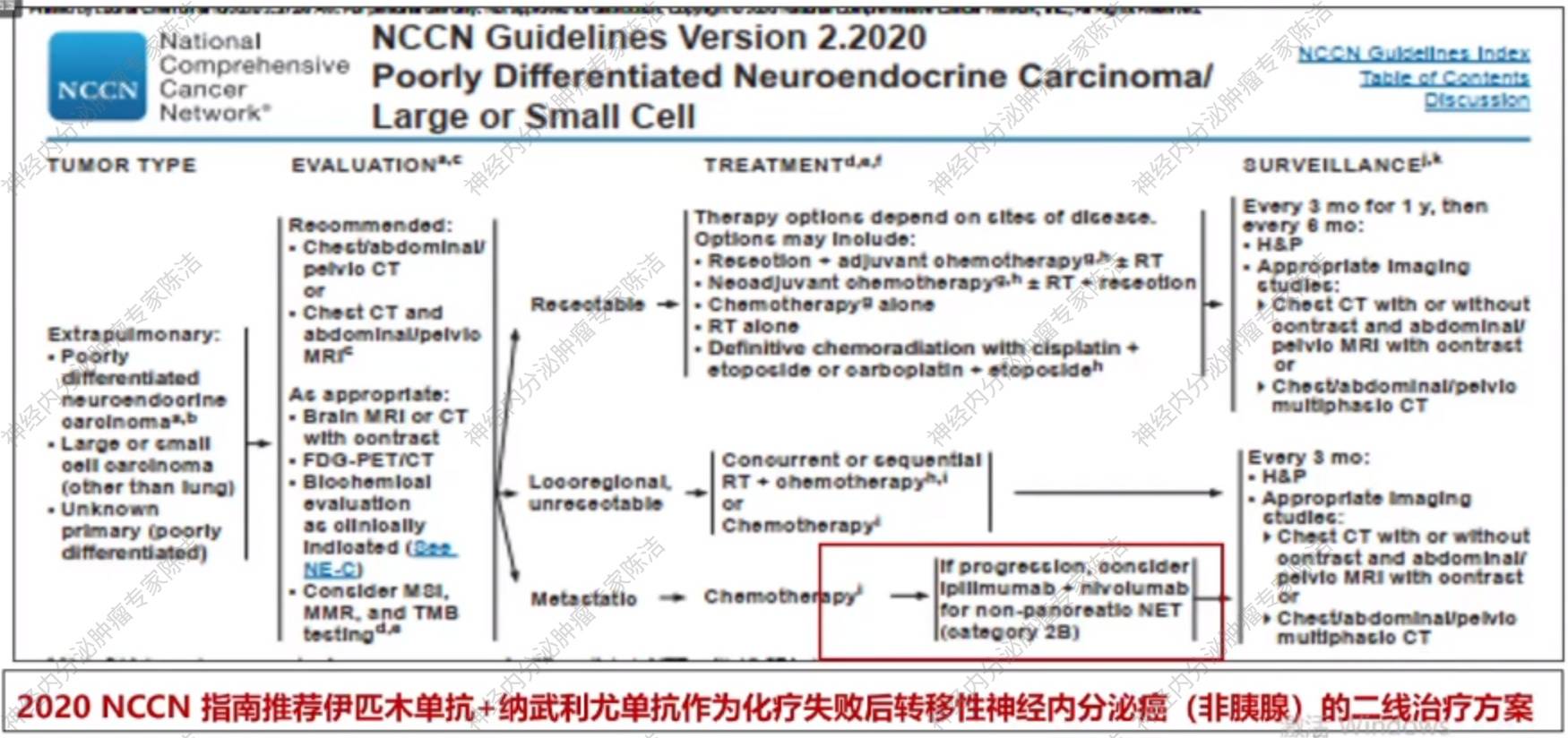

基于该研究,2020年NCCN指南推荐伊匹木单抗+纳武利尤单抗作为化疗失败后转移性神经内分泌癌(非胰腺)的二线治疗方案。

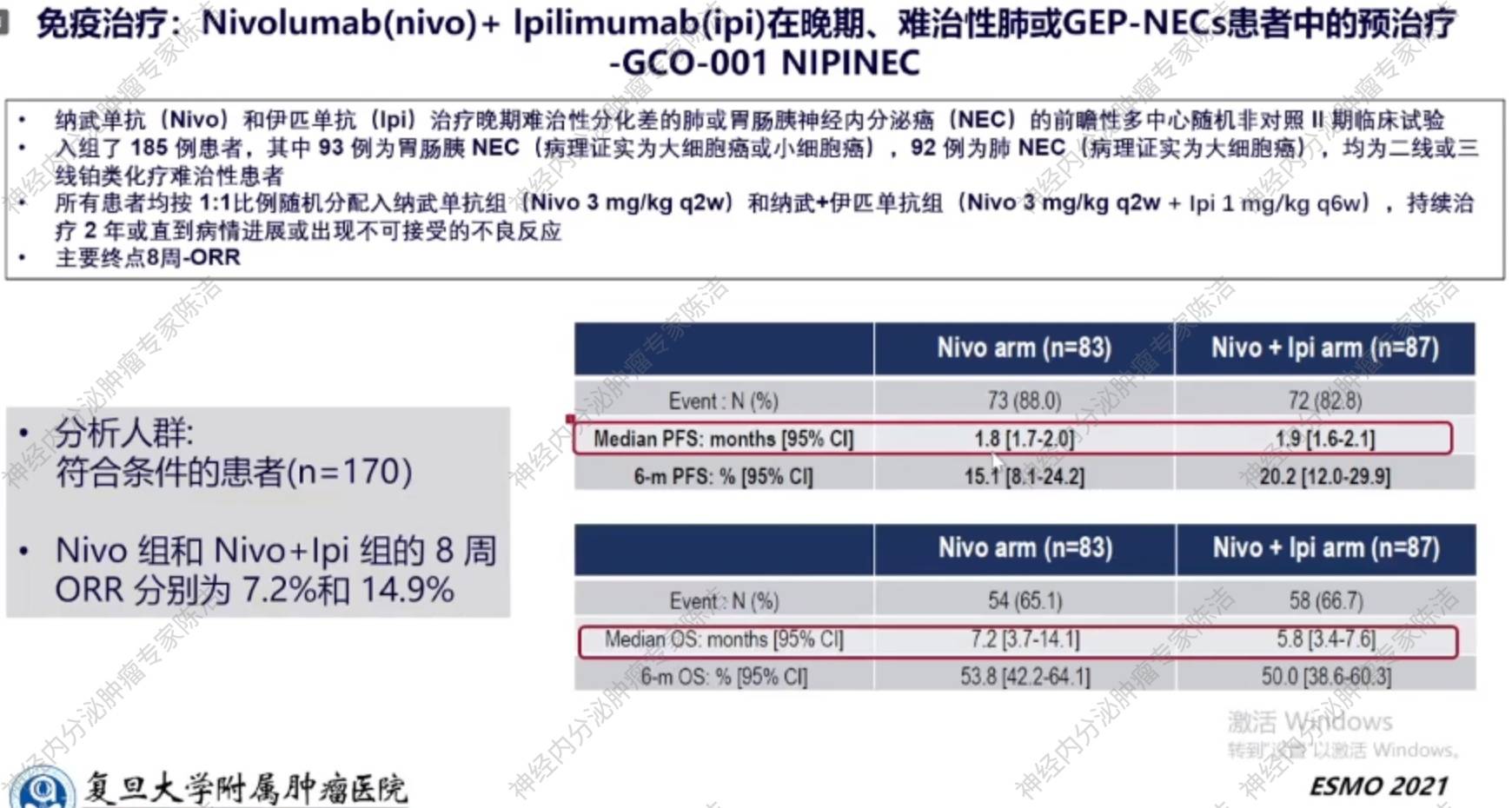

尽管NCCN作出了伊匹木单抗+纳武利尤单抗双免方案的推荐,但是,后续扩大样本量后的GCO-001 NIPINEC研究证实,该双免方案的疗效,甚至不如纳武利尤单抗单药治疗。纳武利尤+伊匹木对比纳武利尤单药:8周ORR分别为14.9%和7.2%,中位PFS分别为1.9月和1.8月,而中位OS分别为5.8月和7.2月。

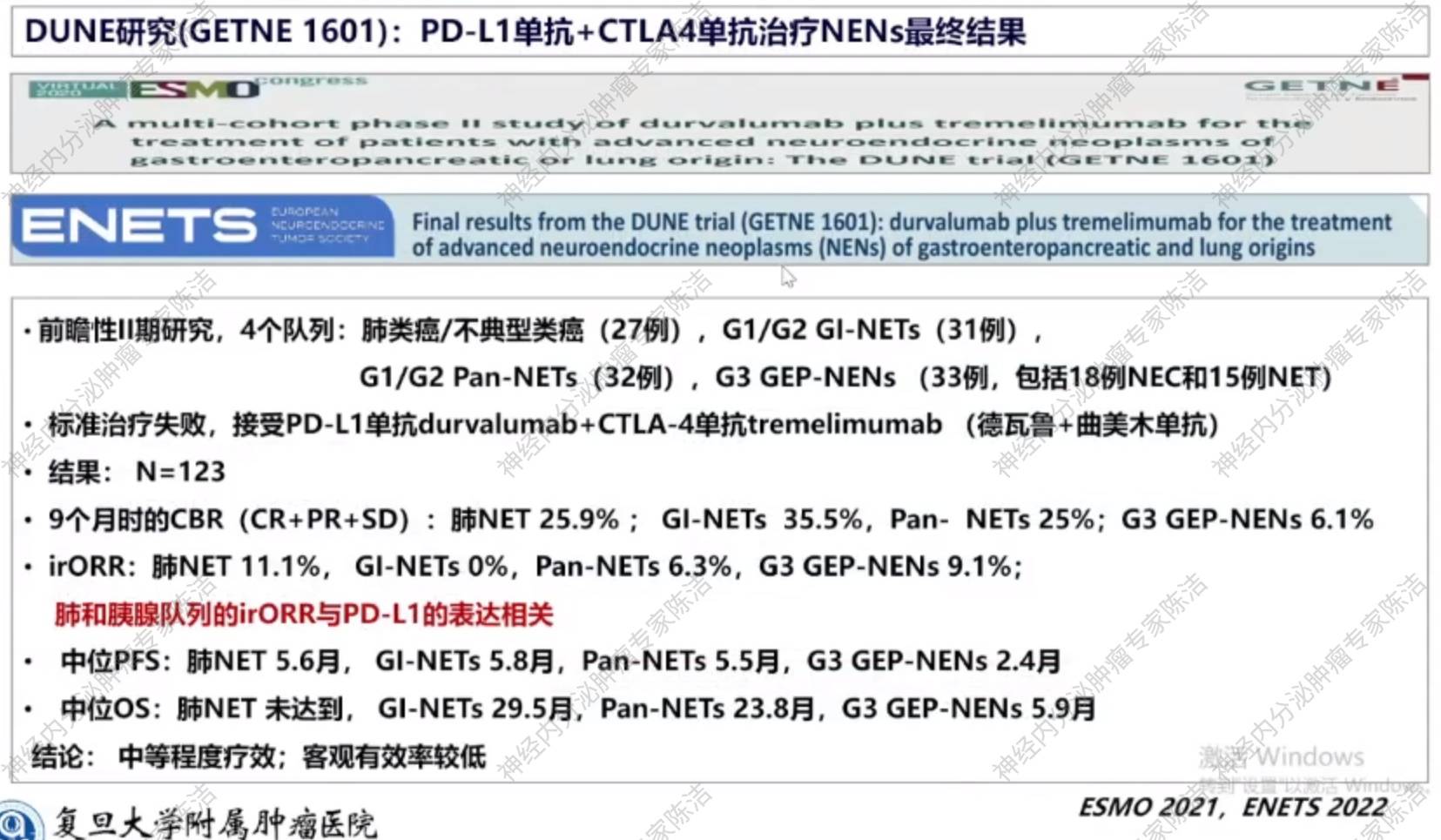

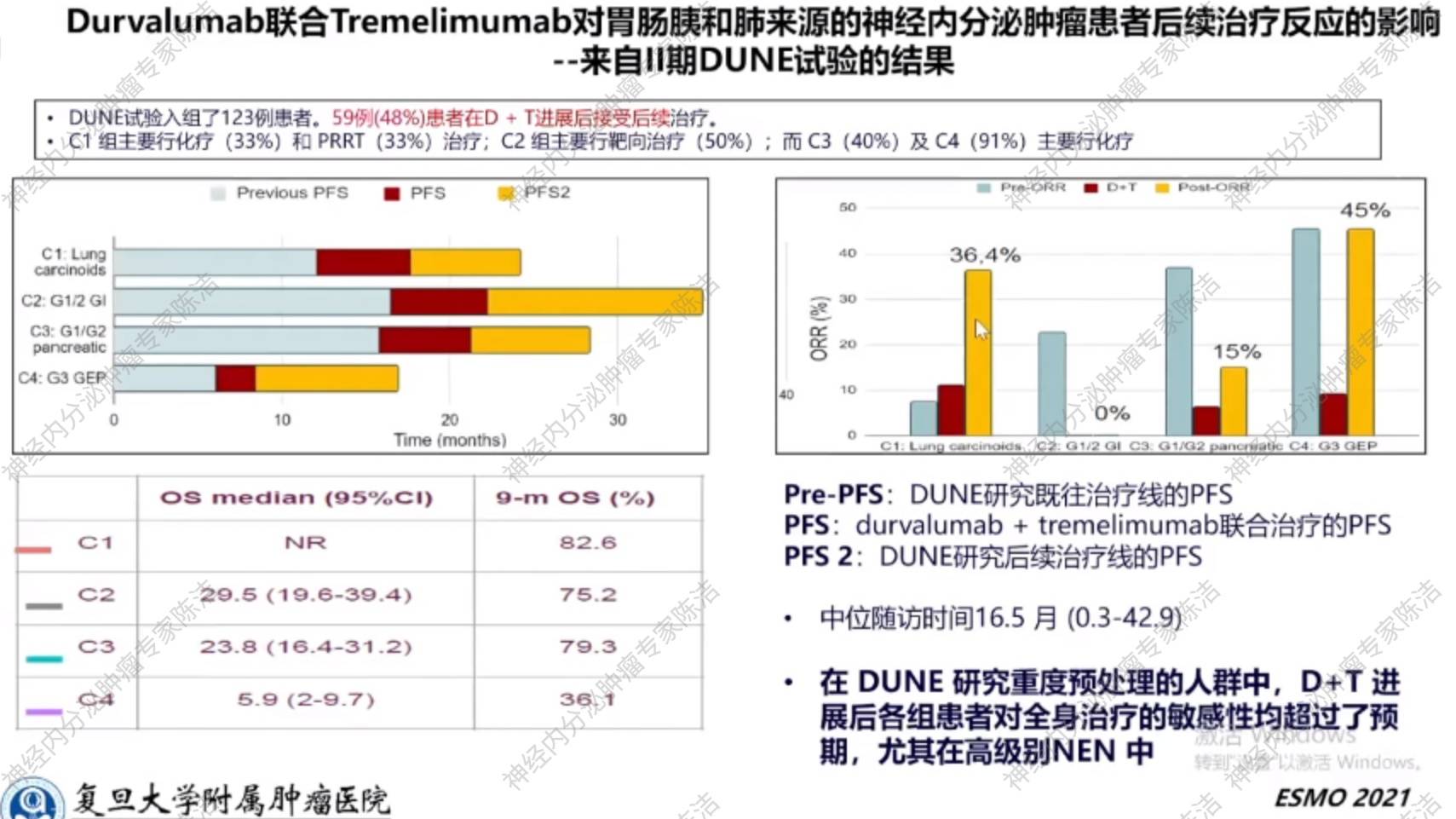

另一项DUNE研究探索PD-L1抗体度伐利尤单抗联合CTLA4单抗曲美木单抗治疗NENs也以失败告终,研究分为4个队列,包含肺类癌/不典型类癌(27例),G1/G2 GI-NETs(31例),G1/G2 Pan-NETs(32例),G3 GEP-NENs(33例,包括18例NEC和15例NET),均未达预期疗效。但在肺和胰腺队列中发现irORR可能与PD-L1的表达相关。irORR在肺NET中为11.1%,GI-NETs中为0%,Pan-NETs中为6.3%,G3 GEP-NENs中为9.1%。

对DUNE研究进行后续分析发现,尽管双免联合疗法疗效未达预期,但在重度预治疗人群中,D+T进展后各组患者对全身治疗的敏感性均超过了预期,尤其在高级别NEN中。这提示双免联合疗法可能改变了肿瘤微环境,使其对后续治疗应答更敏感。

6. 分子分型与免疫治疗疗效的探索

随着分子分型、多组学研究开展得如火如荼,可以从诊断开始就对患者进行分层,识别出潜在的免疫敏感亚型。例如,下述研究发现,在肺神经内分泌癌中,II型对免疫治疗更敏感。

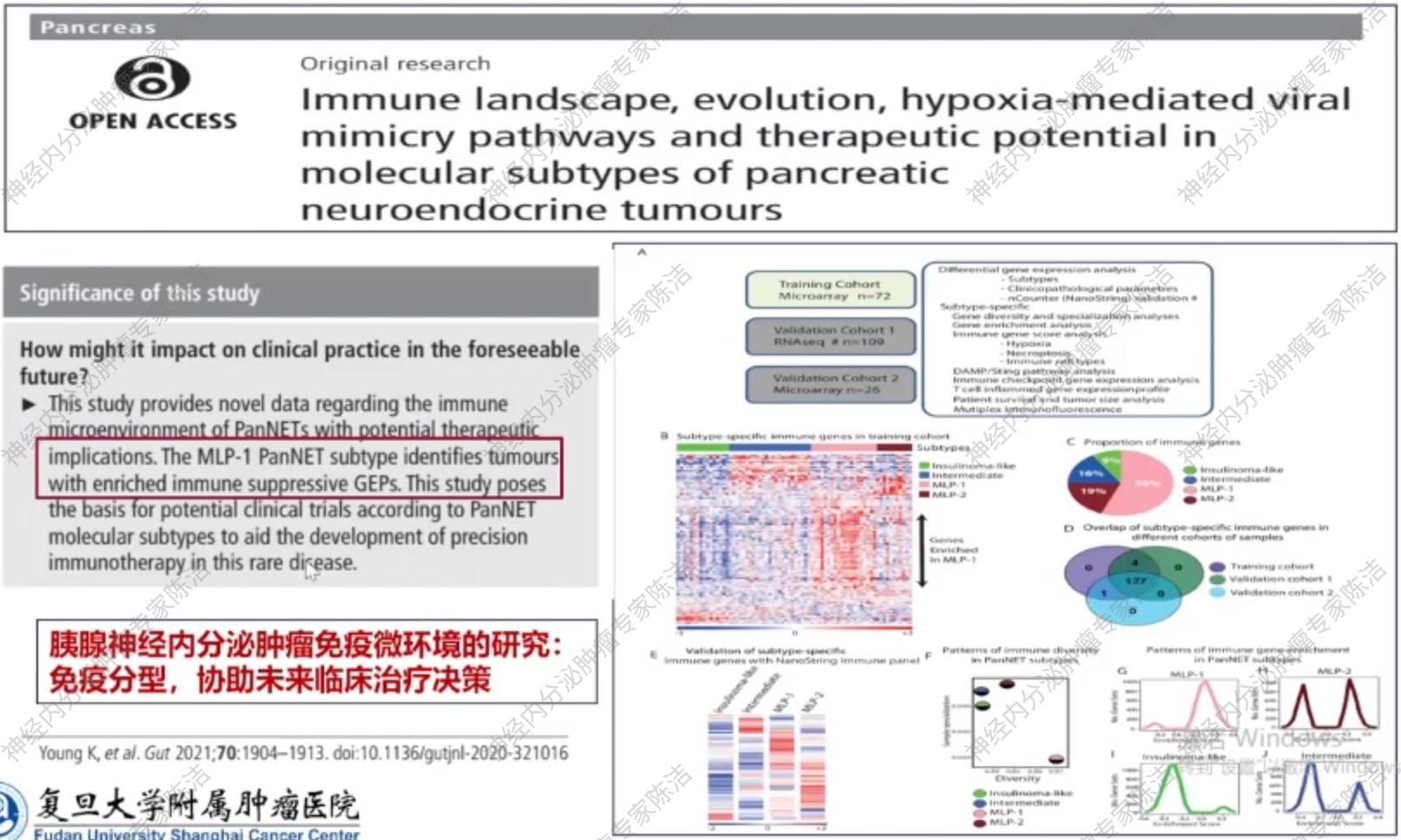

在胰腺神经内分泌肿瘤研究中,未来也可以通过免疫分子分型来识别出潜在的免疫敏感亚型,协助未来临床治疗决策。

神经内分泌肿瘤免疫治疗的未来展望

对于神经内分泌肿瘤的免疫治疗,未来的策略方向包括:

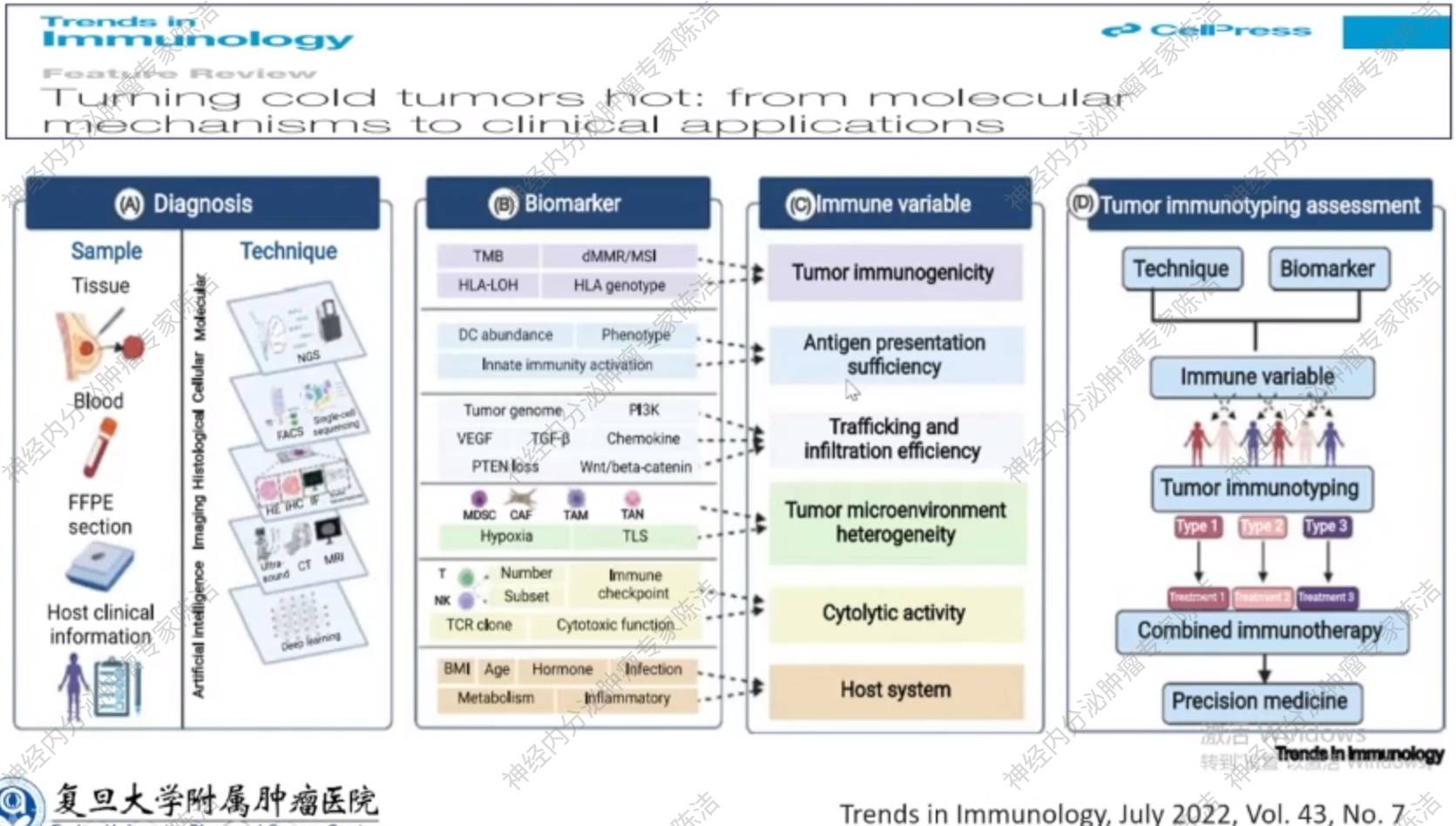

精准筛选

通过分子分型和多组学分析,利用生物标志物、免疫原性、抗原呈递、免疫微环境以及对患者免疫系统整体分析评估,从诊断开始就对患者进行分层,识别出潜在的免疫敏感亚型。

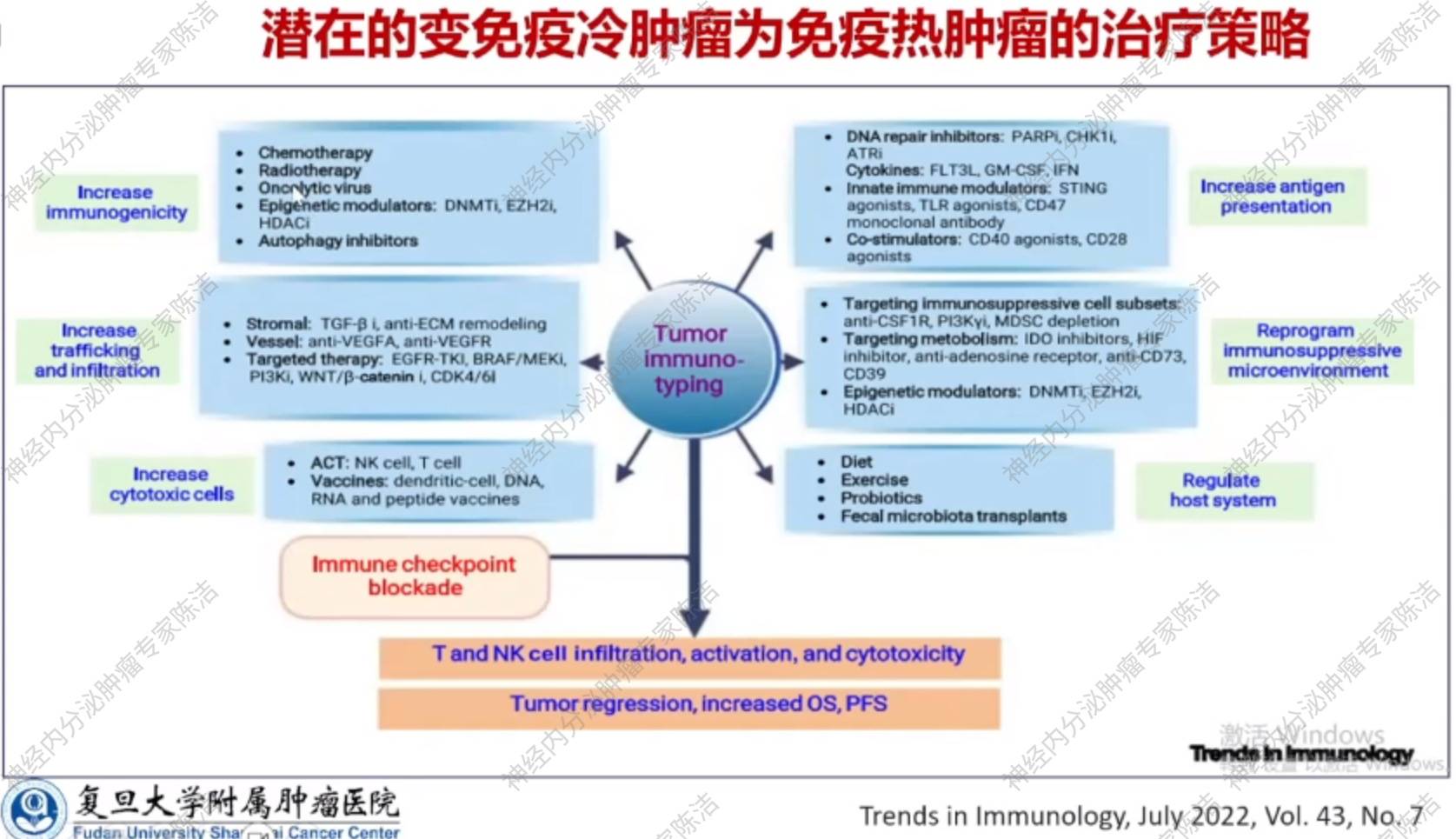

“冷转热”诱导

由于神经内分泌肿瘤属于免疫“冷”肿瘤,未来应探索潜在的将免疫“冷”肿瘤变为免疫“热”肿瘤的治疗策略,包括化疗、放疗等手段,通过提高肿瘤免疫原性、将更多的免疫效应细胞招募至肿瘤内部等方式,重塑免疫微环境,使免疫“冷“肿瘤转变为“热”肿瘤。目前很多研究正在探索这一方向。

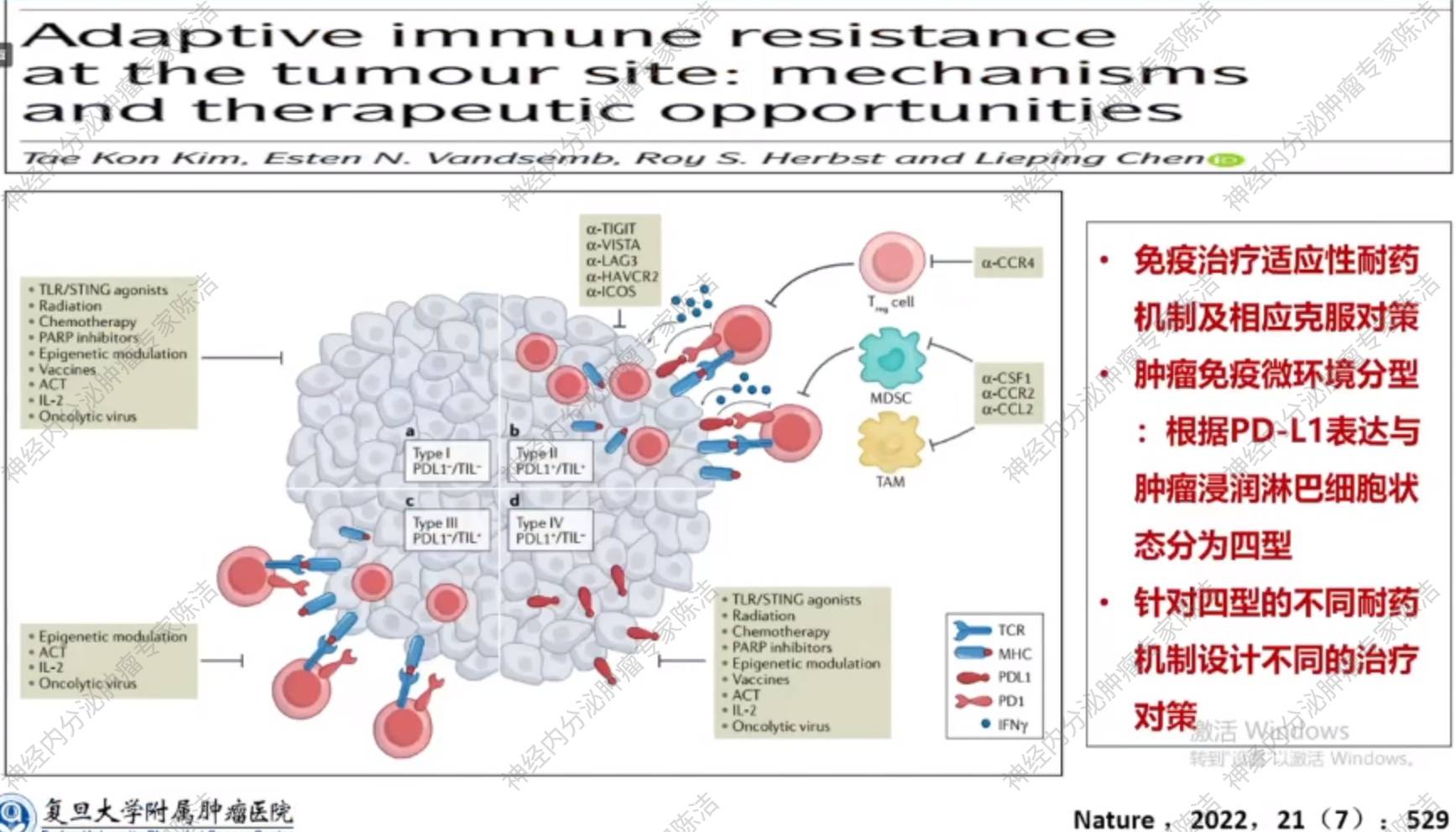

克服耐药

免疫治疗即便有效,随着肿瘤微环境改变,肿瘤细胞可能会出现免疫逃逸,从而对免疫治疗耐药。因此,探索免疫治疗适应性耐药机制及相应克服对策同样重要。未来可能根据PD-L1表达与肿瘤浸润淋巴细胞状态分型,针对不同分型的不同耐药机制设计不同的治疗对策。

总 结

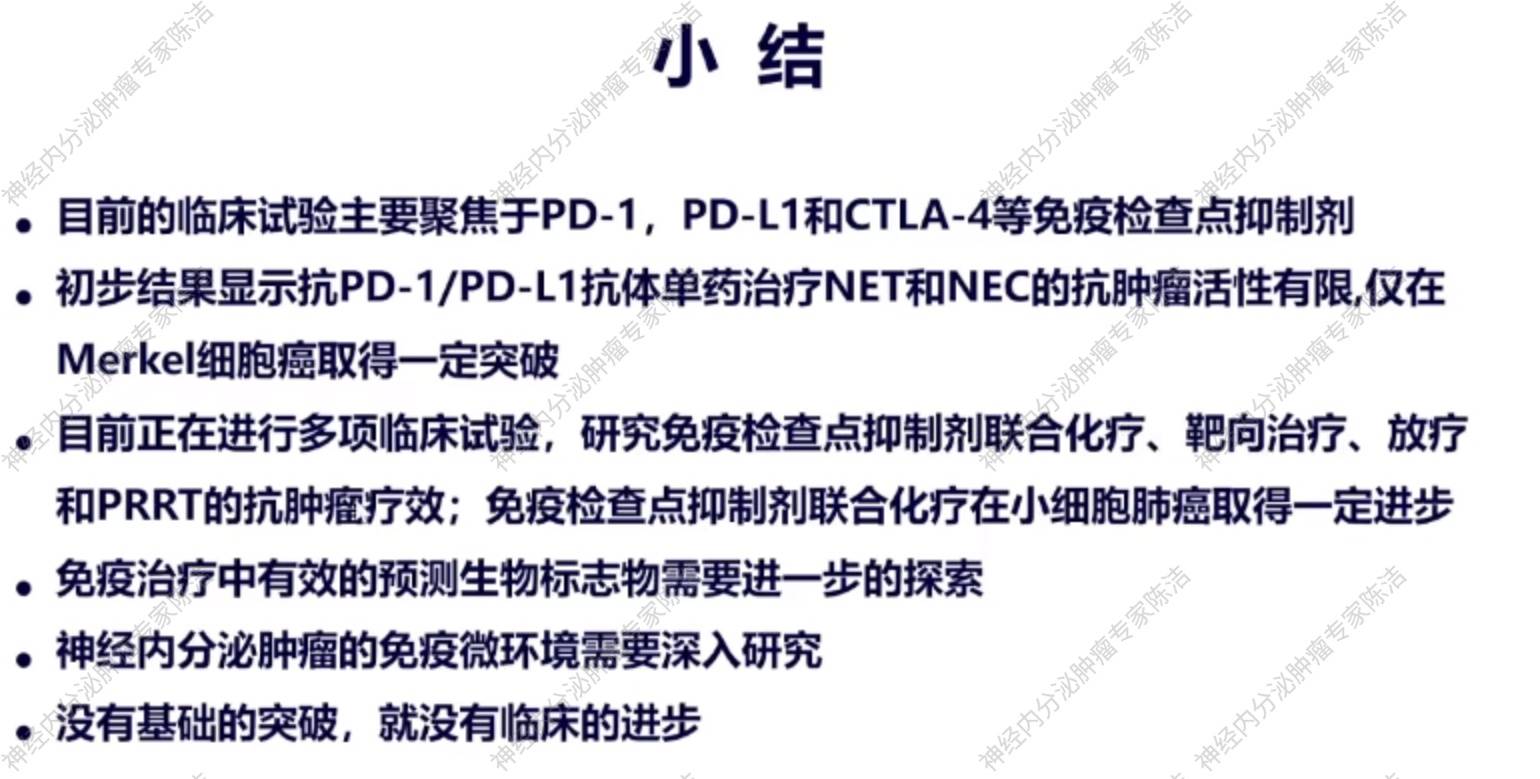

目前,神经内分泌肿瘤的免疫治疗临床实践仍主要聚焦于传统的免疫检查点抑制剂。初步研究结果显示,PD-1/PD-L1抗体单药在大多数神经内分泌瘤/癌中的抗肿瘤活性非常有限,仅在Merkel细胞癌中取得了一定突破。正在进行的临床试验主要探索免疫检查点抑制剂与化疗、靶向治疗、放疗或PRRT的联合疗效,其中,免疫联合化疗在小细胞肺癌中取得了一定的进步。然而,有效的疗效预测生物标志物仍有待进一步探索,且可能因肿瘤原发部位和类型的不同而异。深入研究神经内分泌肿瘤的免疫微环境,是实现临床突破的基础。未来,我们需要通过更精准的患者分层、探索创新的“冷转热”联合策略,来提升免疫治疗在神经内分泌肿瘤中的应用价值。虽然目前我们面临诸多困境,但通过不懈的研究,期望未来能为更多患者带来希望。

更多精彩病例,可点击或复制以下链接,粘贴到浏览器查看神经内分泌肿瘤MDT云诊室-神经内分泌肿瘤免疫治疗专场回放:

https://doctor.liangyihui.net/#/doc/113808

本文仅供健康科普使用,不能作为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅。

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号