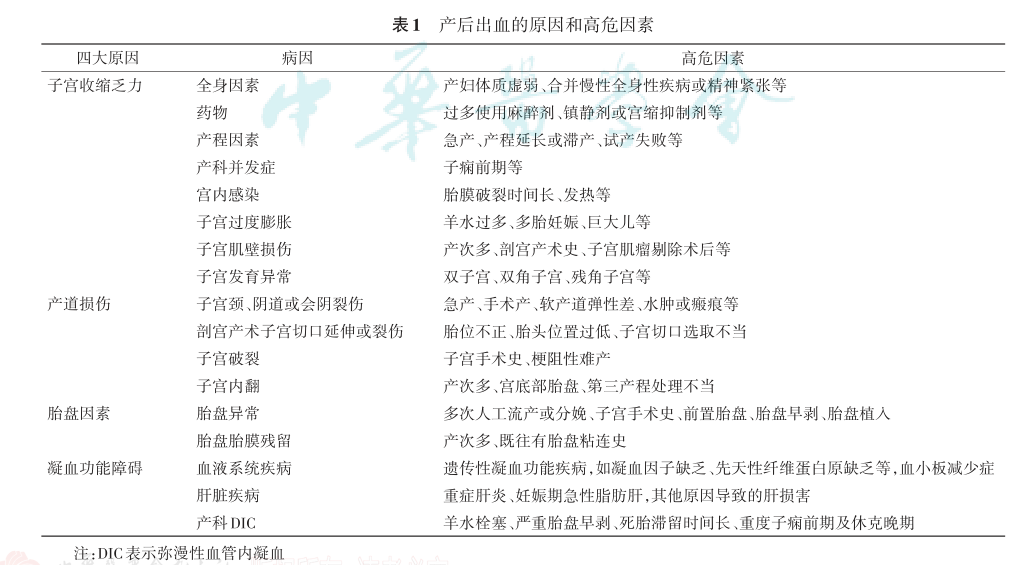

产后出血(PPH)是中国孕产妇死亡和严重并发症的主要原因之一。近年来,随着高龄妊娠、剖宫产术后再次妊娠等高危人群的增加,产后出血的发生依旧是临床亟需应对的重要挑战。产后出血的常见病因包括子宫收缩乏力、胎盘因素、产道损伤及凝血功能障碍(如弥散性血管内凝血[DIC])。当产后出血引发生命风险时,如何在危急情况下实现迅速而有效的止血,已成为临床救治的核心问题。

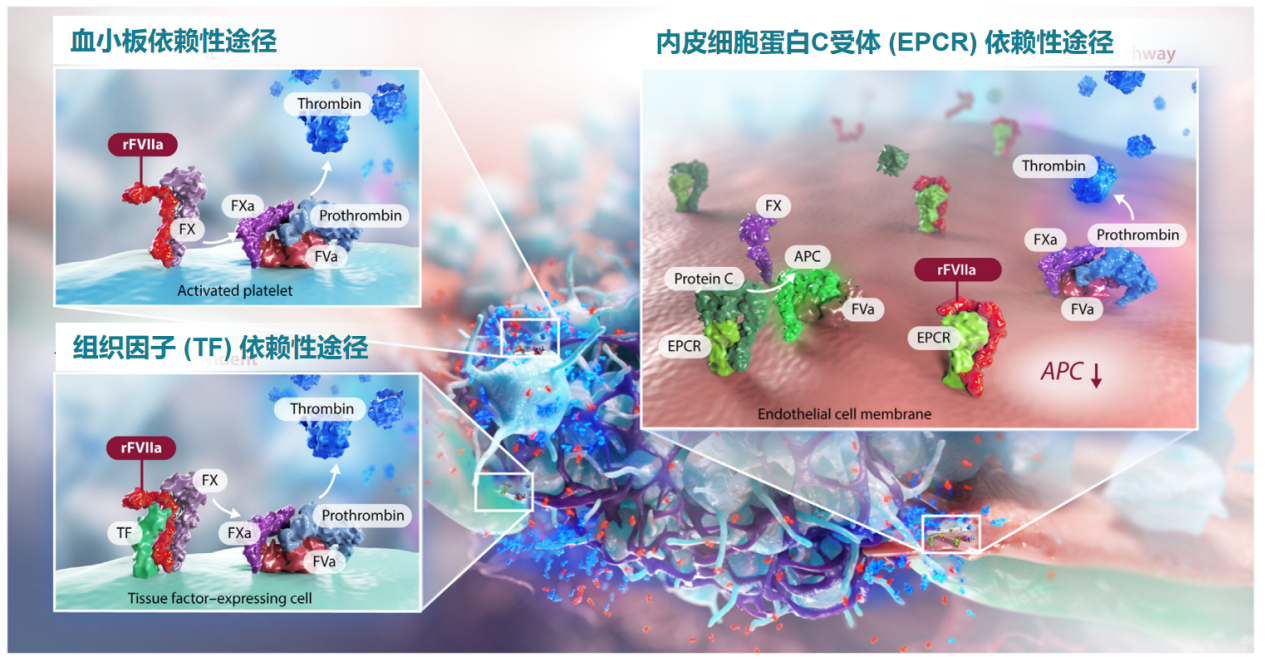

重组人凝血因子Ⅶa(rFⅦa)作为一种“旁路止血”药物,可绕过因子Ⅷ/Ⅸ途径直接激活凝血因子Ⅹ,从而迅速启动凝血过程。此外,rFⅦa还能通过组织因子(TF)依赖性途径、内皮细胞蛋白C受体(EPCR)依赖性途径发挥多重止血作用。这些机制不仅使其能够在短时间内实现有效止血,同时还能最大限度降低并发症(如失血性休克、子宫切除等)发生风险。近年来,越来越多的研究数据表明,rFⅦa在控制产后出血方面展现出良好的疗效与安全性,为患者提供了一个可靠而有效的治疗新选择。基于此,本文特别邀请开封市人民医院金晓烨教授、焦作市人民医院的宋庆林教授分享2例产后出血管理的典型病例,【肿瘤资讯】特邀河南省肿瘤医院周虎教授进行解析,深入探讨国产创新药物rFⅦa的临床实际应用策略与获益,以期为临床实践提供诊疗新思路。

专家简介

点评专家简介

主任医师,教授,博士生导师,医学博士

河南省肿瘤医院血液科副主任

河南省肿瘤医院贫血、止血血栓病区主任

河南省止血血栓诊断研究工程中心主任

河南省卫健委领军人才

中华医学会血液学分会止血与血栓学组委员

中国老年医学会血液学分会委员及血小板学组委员

中国生理学会止血血栓专委会委员

中国血液病专科联盟再障协作组副组长

中国罕见病联盟血友病专委会常委

河南省血液学专业委员会止血与血栓学组副主委

《血栓与止血学》、《Hematology》、《BLOOD》中文版杂志编委

主持国家自然科学基金面上项目2项

主编参编参译专著《血液分册/内科疑难病例系列丛书》《威廉姆斯血液学第十版》等7部

作为PI或Leading PI 主导或参与注册临床研究98项

作为通讯(共同通讯)或第一作者(共同第一)在JTH(影响因子17分), lancet haematology(影响因子30分)British journal of hametology等近5年共发表论文55篇

响因子17分), lancet haematology(影响因子30分)British journal of hametology等近5年共发表论文55篇

分享专家简介

主任医师

河南省学术技术带头人

开封市人民医院重症医学科主任

开封市重症医学质控中心主任委员

开封市拔尖人才、开封市学科带头人

中国老年医学会重症医学分会委员

中国医药教育协会血栓与止血危重病专委会委员

河南省呼吸与危重病学会重症医学分会副主任委员

河南省医学会重症医学分会常务委员

河南省医师协会重症医学分会常务委员

河南省医院协会重症医学分会常务委员

开封市医学会重症医学分会主任委员

焦作市人民医院内二党支部书记、血液病科主任(河南省医学重点学科)

河南省血液病医学重点实验室主任

主任医师、三级教授、硕士研究生导师

焦作市第十届及第十一届市管专家

中国医药教育协会血液学专业委员会委员

中国医药教育协会淋巴瘤专业委员会委员

中国医药教育协会淋巴疾病专业委员会委员

中华医学会河南省血液分会常委

中国医院协会血液学机构分会第一届委员会委员

河南省生命关怀协会慢粒联盟副主任委员

河南省生命关怀协会急性白血病专业委员会副主任委员

河南省生命关怀协会多发性骨随瘤专业委员会副主任委员

河南省老年血液学会副主任委员

河南省微生物学会临床血液学专业委员会副主任委员

河南省研究型医院学会血液病精准诊疗专业委员会副主任委员

河南省临床肿瘤学会血液肿瘤专业委员会常务委员

河南省医师协会血液科医师分会常委

河南省免疫协会血液专业委员会常委

河南省实验血液学专业委员会常委

天津市医疗健康学会健康教育与管理专业委员会常务委员

焦作市血液学专业委员会主任委员等。

发表SCI文章4篇,先后发表北大核心及中华系列杂志、国家级核心论文20余篇

省科技成果两项,焦作市科技成果奖四项

病例一:DIC所致产后出血的治疗

患者一般信息

患者女,40岁,主诉:入院分娩期间突发闷喘、呼吸困难。现病史:患者入院等待分娩期间散步时因闷喘、呼吸困难晕倒在电梯当中,立即入手术室给予患者行剖宫产手术,娩出一健康男婴,后患者出血氧合下降、全身皮肤紫绀,考虑羊水栓塞,后患者阴道内及术区大量出血,立即给予患者抢救治疗,联系当地卫建委,派专家组前往当地进行抢救。

临床检查

患者凝血功能检查示:凝血酶原时间(PT)21秒,活化部分凝血活酶时间(APTT)58秒,纤维蛋白原(FIB)0.9 g/L,凝血酶时间(TT)25秒,D-二聚体19.56 mg/L。

DIC评分:13分(符合DIC诊断标准)。

临床诊断

羊水栓塞 DIC;凝血功能异常;急性呼吸衰竭;疑似肺栓塞;急性肝功能损伤;低血容量性休克;重度贫血;血小板减少。

治疗经过

患者在剖宫产术后出现术区持续大量出血,累计出血约12000 ml。紧急抢救过程中,予以大量输血及血制品支持,包括红细胞44U、血浆6300 ml、冷沉淀79U、4个治疗量血小板、纤维蛋白原24支,并联合应用rFVIIa 5支及人血白蛋白4支。同时行外科干预,实施子宫“毛毛虫”缝扎止血。经积极救治,患者生命体征逐渐稳定,随后由急救车转入本科继续治疗。

入院后检查提示,患者已行经口气管插管(直径6.5 mm),呼吸机支持下FiO₂ 90%、PEEP 8 cmH₂O;血压偏低,持续泵入去甲肾上腺素0.5 μg/kg/min。查体示腹部膨隆,术区敷料固定,无明显渗血,阴道少量出血,全身严重水肿,小便呈浓茶色。实验室检查提示凝血功能基本纠正,但肝酶及心肌酶较前明显升高,降钙素水平亦偏高。

进一步治疗措施包括:因紧急抢救期间插管直径仅6.5 mm,患者清醒后出现呼吸不畅及呼吸机抵抗,遂更换为直径7.5 mm插管;因术中PCT明显升高,予以抗感染治疗,并给予营养心肌及保肝药物。动态监测凝血功能,按需输注血制品,定期复查子宫及盆腔超声,配合子宫收缩药物以预防再出血。在出血控制后,因患者D-二聚体持续升高,及时启动抗凝治疗。

其间患者出现输血相关性肺损伤,表现为严重肺水肿,予以人血白蛋白、呋塞米脱水利尿治疗,鼓励咳嗽排痰,并加强气道护理。肺动脉CTA提示双肺下叶远端分支动脉充盈不全,局部可见充盈缺损,考虑肺栓塞。遂于7月28日至8月1日应用达肝素,8月1日起改用依诺肝素q12h皮下注射。呼吸支持中采用肺复张策略,包括膨肺以模拟咳嗽、促进痰液排出,改善肺泡通气与氧合,并通过PEEP递增法改善氧合、减少肺不张、保护肺组织及优化呼吸力学。经系统救治,患者病情逐渐稳定,最终顺利拔管。

金晓烨教授:该患者在分娩待产过程中突发闷喘、呼吸困难,经紧急剖宫产手术娩出胎儿后,患者发生羊水栓塞并合并DIC,术中累计出血约12000 ml。予以常规大量输血、补充纤维蛋白原,并行子宫“毛毛虫”缝扎止血,同时联合应用注射用rFⅦa N01(5支)。治疗后患者凝血功能迅速改善,出血得到有效控制。在积极支持及保护心、肝、肺等重要脏器功能的综合治疗下,患者病情逐渐稳定,最终顺利康复出院。

金晓烨教授:该患者在分娩待产过程中突发闷喘、呼吸困难,经紧急剖宫产手术娩出胎儿后,患者发生羊水栓塞并合并DIC,术中累计出血约12000 ml。予以常规大量输血、补充纤维蛋白原,并行子宫“毛毛虫”缝扎止血,同时联合应用注射用rFⅦa N01(5支)。治疗后患者凝血功能迅速改善,出血得到有效控制。在积极支持及保护心、肝、肺等重要脏器功能的综合治疗下,患者病情逐渐稳定,最终顺利康复出院。

周虎教授解析:羊水栓塞常表现为急性呼吸困难、紫绀及休克,极易并发DIC,导致产后难治性出血和多器官功能障碍。此时,凝血因子Ⅶa被过度激活并大量消耗,凝血级联反应受阻,患者存在继发性凝血功能障碍。rFVIIa通过直接激活因子X并促进“凝血酶爆发”,能够绕过因子Ⅷ/Ⅸ通路,有效重建凝血功能,实现快速止血。因此,在DIC所致产后出血的救治中,补充rFVIIa是一种关键的治疗策略,有望为患者赢得止血与稳定病情的宝贵机会。

《产后出血预防与处理指南(2023)》提到,一旦发生凝血功能障碍,尤其是DIC,应迅速补充相应的凝血因子。而补充凝血因子的主要目标是维持PT及APTT均<1.5倍平均值,并维持纤维蛋白原水平在2 g/L以上。《重组凝血因子Ⅶa在重度产后出血临床管理中的作用:欧洲专家共识》指出:在剖宫产手术中的重度产后出血,如一线手术止血措施(子宫压迫缝合、血管结扎、子宫填塞)失败,可考虑在行子宫动脉栓塞或子宫切除术之前使用rFVIIa;在剖宫产术后,当患者处于重症监护室(ICU)或麻醉后监护室(PACU),虽然已关闭腹腔切口,但仍存在持续性非严重出血时,可考虑使用rFVIIa(必要时与子宫动脉栓塞联合);此外,在基层分娩单位发生重度产后出血且需转运至上级中心时,可在转运准备过程中给予rFVIIa,以稳定病情并降低转运途中出血恶化的风险[1]。

注射用rFⅦa N01作为国产首个基因工程技术制备的rFⅦa,兼具CHO细胞系的典型优势特性,标志着我国在复杂重组蛋白药物研发与产业化领域实现了重要技术突破。rFⅦa N01可在患者凝血因子广泛消耗以及常规治疗效果欠佳的情况下提供辅助止血作用。rFⅦa的多重止血机制使其在DIC相关产后出血的治疗中有效率高、安全可靠。一项前瞻性队列研究显示:rFⅦa有效控制了91%的产后出血并预防了子宫切除术。安全性方面,所有患者未见血栓栓塞事件的发生[2]。

结合本病例,可以看到注射用rFⅦa N01疗效显著,且无明显不良反应。进一步提示,在临床实践中,对于常规止血手段效果不佳的产后出血患者,可考虑尽早应用rFⅦa N01,避免错过抢救时机而导致孕产妇发生严重并发症甚至死亡。

病例二:凝血因子缺乏相关的孕产妇管理

患者一般信息

患者女,23岁,主诉:孕38周1天,发现凝血功能异常10余天。

临床检查

患者7月14日入院后完善相关辅助检查,结果提示Ⅶ因子缺乏。入院当日复查凝血功能,凝血酶原时间(PT)明显延长,为64.5 s。活化部分凝血活酶时间(APTT)25.10 s,国际标准化比值(INR)5.75(↑),纤维蛋白原(FIB)5.04 g/L(↑),凝血酶时间(TT)17.50 s,D-二聚体0.21 mg/L,Ⅷ因子活性测定273.80%(↑),Ⅶ因子活性测定1.6%(↓)。

术前诊断

妊娠合并凝血功能异常;凝血因子Ⅶ缺乏症;妊娠期发生的糖尿病;妊娠合并贫血;疑似妊娠合并羊水过少。

治疗经过

7月15日检测PT为45.7 s(↑),遂给予新鲜血浆150 ml输注。7月16日复查PT 43.1 s(↑),继续输注新鲜血浆150 ml。

7月18日复查PT为35.7 s(↑),术前予以补充Ⅶ因子2 mg。当日11:10行剖宫产手术,术中监测PT为11.6 s,再次给予Ⅶ因子2 mg。

患者经剖宫产手术娩出胎儿,手术过程顺利,麻醉满意,术毕安返病房。术中出血500 ml,尿量200 ml,补液1500 ml,新鲜血浆200 ml。

术后7月19日复查PT升高至31.1秒(↑);7月20日进一步升高至59.0秒(↑),随即予以新鲜血浆200 ml治疗。整个过程中,凝血功能动态监测与输血支持治疗同步进行。

宋庆林教授:本例患者为妊娠合并凝血功能异常(FⅦ缺乏)。患者入院后多次接受新鲜血浆输注,虽一定程度改善凝血功能,但效果有限,PT始终处于延长状态。直至剖宫产前夕,针对性地应用rFⅦa 2 mg,患者PT显著缩短,术中再次补充2 mg rFⅦa后,PT降至11.6 s。患者术中出血500 ml,手术顺利完成。

宋庆林教授:本例患者为妊娠合并凝血功能异常(FⅦ缺乏)。患者入院后多次接受新鲜血浆输注,虽一定程度改善凝血功能,但效果有限,PT始终处于延长状态。直至剖宫产前夕,针对性地应用rFⅦa 2 mg,患者PT显著缩短,术中再次补充2 mg rFⅦa后,PT降至11.6 s。患者术中出血500 ml,手术顺利完成。

周虎教授解析:PT的延长通常提示外源性凝血途径存在异常,而凝血因子Ⅶ作为该通路的关键因子,其活性降低是导致PT延长的主要原因之一。孕期合并凝血因子缺乏往往在临产前或术前检查中才被发现,其核心风险在于分娩过程中可能发生难以控制的大出血,严重威胁母婴安全。虽然新鲜血浆是常用的支持性治疗手段,但其作用有限,难以及时、有效地纠正凝血因子缺陷。产后出血的合理管理依赖于对病因的及时识别和处理,常归纳为“四T”:Tone(子宫收缩乏力)、Tissue(胎盘或血块残留)、Trauma(产道裂伤或子宫破裂)、Thrombin(凝血因子缺陷)。因此,对于因Ⅶ因子缺乏可能导致的孕产妇出血,补充rFⅦa是一项关键的治疗策略,可在常规支持措施的基础上迅速重建凝血功能,为患者赢得止血与病情稳定的宝贵时机。

注射用rFⅦa N01和内源性FⅦa的结构、功能基本一致。其通过多重机制重建凝血功能有效率高、安全可靠。既往多项研究数据证实rFⅦa在产后出血高危因素的治疗中具有广阔的临床应用潜力,为孕产妇患者提供了一个安全有效的治疗新选择。目前产后出血虽已有多种救治选择,但仍存在未被满足的临床需求。理想的治疗应有效且尽量避免侵入性操作,以减少手术干预、降低未来不孕风险,并降低孕产妇死亡率。在一项多中心、开放标签、平行分组的随机对照试验(NCT00370877)中,重度产后出血患者在硫前列酮止血失败后被以1:1的比例随机分配至rFVIIa治疗组或标准治疗组。主要终点(侵入性操作的发生率)方面,rFVIIa组患者后续侵入性操作风险相对降低了45%(p < 0.0001)[3]。

目前rFⅦa推荐标准剂量范围为60-90 µg/kg体重。如止血效果不足,可在≥30分钟后追加第二次给药。给药的最佳血液学条件包括:无低体温(核心体温>35°C)、无酸中毒(pH >7.2)、无低纤维蛋白原血症或重度血小板减少(纤维蛋白原>1-2 g/L,血小板>50,000/mm³)。《产后出血预防与处理指南(2023)》指出,进行针对性的止血治疗,是控制产后出血的关键。宫缩乏力者积极促宫缩治疗,必要时手术止血;产道损伤者,尽快确定损伤部位,及时修补止血;胎盘因素导致出血者,根据胎盘具体问题精准处理;凝血功能障碍者,应针对性补充凝血因子。基于此,对于血浆FⅦ水平低于止血所需水平的女性,当发生子宫出血或需手术时,可考虑应用rFVIIa,以最大程度避免错过最佳抢救时机,从而减少孕产妇发生严重并发症甚至死亡的风险。

本例患者出血量并未达到产后出血标准,体现了注射用rFⅦa N01在预防凝血因子相关产后出血中的显著作用。该例同样表明,针对妊娠合并Ⅶ因子缺乏的孕产妇,若能做到早期识别、科学评估,并在分娩期合理应用rFⅦa制剂,将极大提高母婴安全性,也为今后同类病例的救治提供了有益经验。

总结

周虎教授:产后出血作为威胁孕产妇生命安全的首要因素之一,其复杂性和危重性决定了救治过程中需要多学科协作与个体化管理。本组病例充分体现了在常规手段(大量输血、补充纤维蛋白原、子宫缝扎等)难以快速纠正凝血障碍和控制出血时,补充rFVIIa的独特价值。无论是在羊水栓塞并发DIC导致的难治性大出血,还是在因Ⅶ因子缺乏引起的潜在高风险出血,rFVIIa均通过直接激活凝血因子X、促进凝血酶爆发,有效重建凝血功能,显著改善了止血效果,避免了进一步的灾难性后果。

周虎教授:产后出血作为威胁孕产妇生命安全的首要因素之一,其复杂性和危重性决定了救治过程中需要多学科协作与个体化管理。本组病例充分体现了在常规手段(大量输血、补充纤维蛋白原、子宫缝扎等)难以快速纠正凝血障碍和控制出血时,补充rFVIIa的独特价值。无论是在羊水栓塞并发DIC导致的难治性大出血,还是在因Ⅶ因子缺乏引起的潜在高风险出血,rFVIIa均通过直接激活凝血因子X、促进凝血酶爆发,有效重建凝血功能,显著改善了止血效果,避免了进一步的灾难性后果。

值得强调的是,国产rFVIIa N01的应用不仅显示出良好的疗效与安全性,也为临床提供了更可及、更可靠的治疗选择。结合现有国内外指南与专家共识,rFVIIa在产后出血救治中的地位正逐步上升,尤其适用于传统措施效果欠佳、存在凝血因子耗竭或缺陷的患者。未来,如何进一步明确其最佳使用时机和剂量方案,并探索在不同出血病因中的精准应用,将是提高母婴安全水平的重要方向。

[1] Surbek, D., Blatný, J., Wielgos, M., et al. (2024). Role of recombinant factor VIIa in the clinical management of severe postpartum hemorrhage: consensus among European experts. The Journal of MaTernal-feTal & neonaTal Medicine, 37(1), 2332794.

[2] Huber, A. W., Raio, L., Alberio, L., et al. (2012). Recombinant human factor VIIa prevents hysterectomy in severe postpartum hemorrhage: single center study. Journal of perinatal medicine, 40(1), 43-49.

[3] Lavigne-Lissalde, G.; Aya, A.G.; Mercier, F.J.; et al. Recombinant human FVIIa for reducing the need for invasive second-line therapies in severe refractory postpartum hemorrhage: A multicenter, randomized, open controlled trial. J. Thromb. Haemost. 2015, 13, 520–529.

关于【凝血TALK】专栏

【凝血TALK】专栏聚焦出凝血相关疾病的前沿进展、临床实践与热点问题,旨在进一步推动出凝血疾病的精准治疗与患者管理。每期【凝血 TALK】将邀请领域内知名专家,探讨出凝血疾病治疗的最新进展,分享研究数据、临床经验和治疗策略,促进学术交流,推动规范化诊疗。

排版编辑:高乐乐

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号