在刚刚落幕的美国临床肿瘤学会(ASCO)年会上,DESTINY-Breast09(DB-09)研究的期中分析结果重磅公布,是HER2阳性晚期乳腺癌领域近年来的重要进展之一[1]。该研究不仅可能重塑已沿用近十年的“CLEOPATRA”一线治疗方案,也为抗体药物偶联物(ADC)的临床应用带来了新的思考。近日,该研究的主要研究者、全球顶尖乳腺癌专家Dana-Farber 癌症研究中心Sara Tolaney教授与中国乳腺癌专家、复旦大学附属肿瘤医院张剑教授进行了一场深度对话,就DB-09研究的关键数据、临床实践意义及未来研究方向展开了精彩的探讨。【肿瘤资讯】梳理并呈现这场对话中的核心思辨,以飨读者。

核心数据:一线治疗新标准的确立

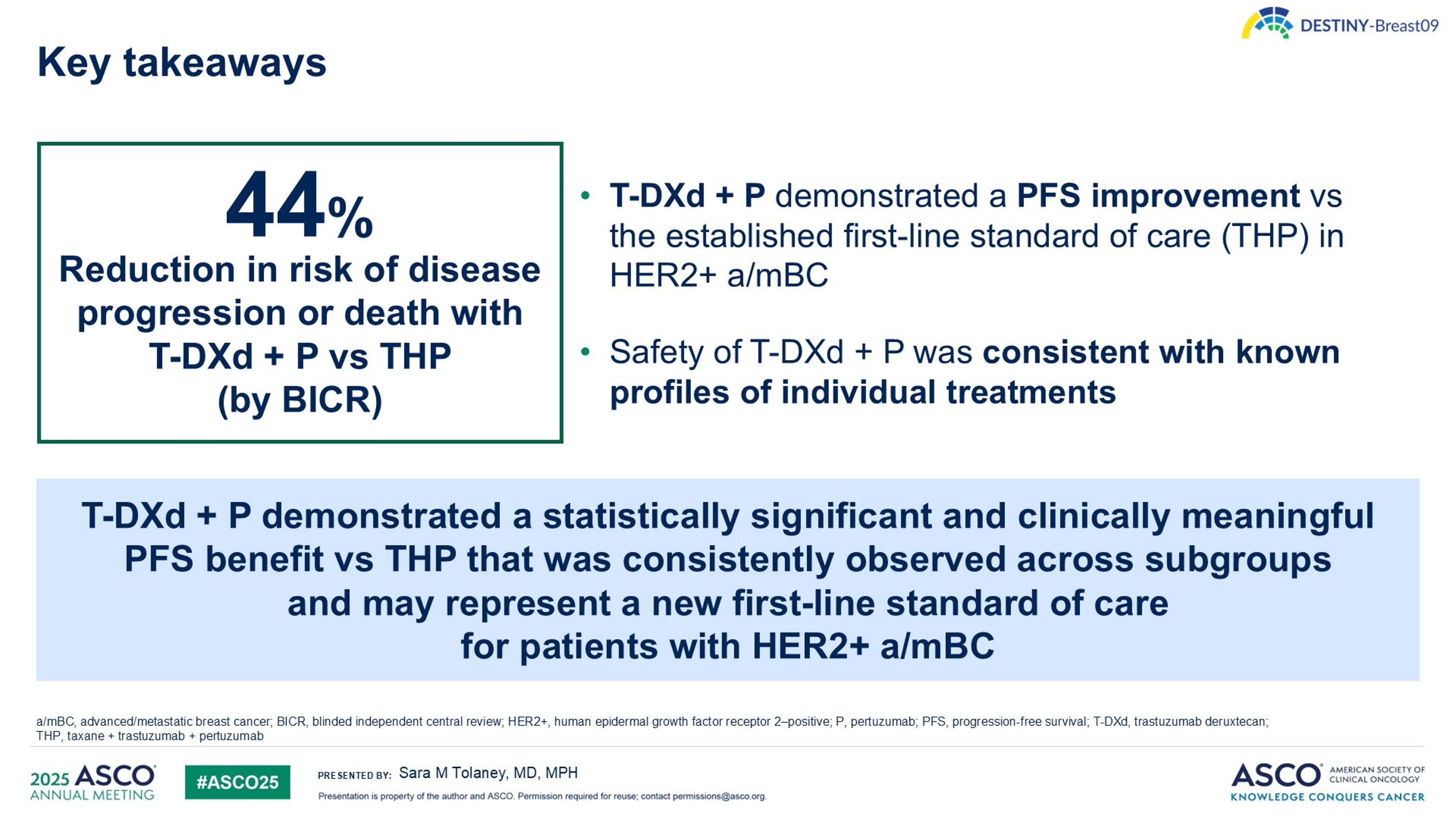

对话伊始,Tolaney教授首先精炼地介绍了DB-09研究的背景与核心发现。在HER2阳性晚期乳腺癌患者中,T-DXd联合帕妥珠单抗(T-DXd+P)作为一线治疗,展现出卓越的疗效。期中分析显示,T-DXd+P组的中位无进展生存期(PFS)达到了40.7个月,相较于标准THP方案的26.9个月,疾病进展风险显著降低44%(HR=0.56)。

Tolaney教授总结道,尽管数据尚早,但T-DXd联合帕妥珠单抗几乎将一线PFS翻倍,这一结果极具临床意义,预示着它有潜力成为HER2+转移性乳腺癌患者新的、更优的一线治疗标准。

临床实践的思辨:新标准下的关键问题

深度对话:聚焦临床实践关键问题

在随后的对话中,张剑教授基于其丰富的临床经验以及对中国临床现状的深刻理解,提出了一系列关键问题。

1. T-DXd单药能否“独挑大梁”?帕妥珠单抗的价值再评估

张剑教授敏锐地指出,为何在DB-03和DB-07研究数据珠玉在前,DB-09中的T-DXd单药组却未能在此次期中分析中“撞线”?

Tolaney教授解释道,这可能源于几个因素:首先,期中分析的统计学阈值异常严格;其次,研究的α值在两个试验组间进行了分配(联合组0.03,单药组0.02),这影响了统计学效力。 她个人坚信,在2026年底有望公布的最终PFS分析中,T-DXd单药大概率会显示出优于THP方案的结果。

这自然引出了下一个问题:如果单药与联合方案均优于标准治疗,帕妥珠单抗的价值何在?Tolaney教授坦言,研究本身并未设计用于直接比较T-DXd+P与T-DXd单药的效力。答案或许隐藏在未来的亚组分析中——通过精细分层,或能识别出那些能从联合治疗中有额外获益的特定人群。

2. 治疗策略优化:从“全程治疗”到“诱导+维持?

张剑教授提出了一个非常贴近临床实践的问题:DB-09采用了持续治疗至疾病进展(PD)的模式,未来能否借鉴CLEOPATRA方案的“诱导+维持”模式,即在初始强化治疗后转为毒性更低的维持治疗,以优化患者的生活质量?

Tolaney教授认为该问题切中要害,但目前尚无直接证据。学术界已在积极探索,例如由Javier Cortez教授牵头的DEMETER研究[2],正在评估6周期T-DXd诱导后,采用Phesgo(帕妥珠曲妥珠单抗皮下注射制剂)进行维持治疗的模式。然而,该研究也存在局限,例如对于激素受体阳性(HR+)的患者,并未允许联合CDK4/6抑制剂。考虑到PATINA研究已证实CDK4/6抑制剂联合双靶维持治疗能带来超过40个月的PFS,这使得最佳维持方案的选择变得更加多元和复杂,有待更多研究解答。

3. 生物标志物与联合用药的思考:迈向个体化精准治疗

讨论进一步深入到个体化治疗的核心——生物标志物的应用。两位专家就基因突变、联合用药及ctDNA监测等前沿话题交换了想法。

张剑教授首先提问,DESTINY-Breast09研究中探索的多种生物标志物,如PIK3CA、AKT、BRCA1/2突变等,能否用于指导临床决策。Tolaney教授重点回应了PIK3CA突变。她指出,该突变在HER2+乳腺癌中约占30%,是已知的预后不良因素(源自CLEOPATRA研究的数据),因此在DB-09中被设为分层因素。关键发现是,PIK3CA突变虽然会缩短THP方案的PFS,但似乎并不影响T-DXd的疗效。这意味着,对于这部分预后更差的患者,一线选择T-DXd+P方案的获益可能更为显著。

当张剑教授提及T-DM1联合CDK4/6抑制剂的既往研究,并询问T-DXd与CDK4/6抑制剂联合的潜力时,Tolaney教授分享了深刻的见解。她指出,基于T-DM1的临床前研究,同步联合CDK4/6抑制剂可能存在拮抗作用。因此,她认为更合理的联合方式可能是在T-DXd作为诱导治疗后的维持治疗阶段,再引入CDK4/6抑制剂,而非在初始治疗时就同步使用。

对话的另一大亮点是关于循环肿瘤DNA(ctDNA)作为微小残留病灶(MRD)监测工具的讨论。Tolaney教授提到,在今年的ASCO大会上,来自纪念斯隆凯特琳癌症中心的Pedram Rezavi博士的研究已证实[3],在一线治疗中ctDNA能够被清除的患者,其预后远优于ctDNA持续阳性的患者。然而,她也强调了将这一工具应用于临床决策的现实挑战,包括检测方法的标准化、评估时间点的选择以及疗效判定的阈值等。虽然目前还无法基于ctDNA的结果来调整治疗,但利用其动态变化来指导T-DXd等强效药物的治疗时长,是未来非常值得期待的方向。

4. 安全性管理:间质性肺病(ILD)的再挑战

张剑教授分享了复旦大学附属肿瘤医院对于2级ILD患者的积极管理经验。他提到,在内部已建立了一套评估算法,对于恢复迅速的2级ILD患者,会考虑再次使用T-DXd进行治疗(即“再挑战”)。这一宝贵的临床实践经验引起了Tolaney教授的高度兴趣。她通常的管理策略是:

1级ILD:她认为在影像学上的毛玻璃影消退后,再挑战是安全的。近期真实世界数据显示,这类患者再挑战后ILD复发率约为25%-30%,且通常不严重。她建议对1级ILD患者使用类固醇治疗,因为Hope Rugo教授的研究发现这能加速患者恢复[4]。再挑战时,她几乎总会进行剂量下调。

2级ILD:由于2级ILD意味着患者出现症状,出于安全考虑,Tolaney教授本人尚未对2级ILD患者进行过再挑战。她对张剑教授团队在这一领域的经验表示了浓厚的兴趣,认为安全地为这部分从T-DXd获益大的患者进行再挑战,是亟待解决的临床难题。

中国视角与未来展望

张剑教授特别提到,DB-09研究纳入了约四分之一的中国患者,这使得研究结果对中国临床实践具有极高的参考价值。

在对话的最后,Tolaney教授应邀为中国研究者提出未来研究方向的建议。她总结道,虽然DB-09树立了新的标杆,但也留下了许多值得探索的课题:我们是否需要为所有患者进行全程ADC治疗?如何通过“诱导+维持”模式优化治疗?如何利用ctDNA等生物标志物指导个体化决策?甚至,是否所有患者都需要ADC作为初始治疗? 这些问题都为未来的临床研究,特别是拥有庞大患者群体的中国,提供了广阔的机遇。

小结

DESTINY-Breast09无疑是HER2+乳腺癌治疗的一项里程碑式研究,而 Tolaney 教授与张剑教授的这场对话,则远超数据层面的解读。两位专家以全球视野审视前沿临床成果,结合真实世界实践,深入探讨了新治疗策略在不同人群和医疗体系中的适用性、局限性与实施路径,清晰勾勒出当前临床决策中亟待解答的关键问题。这场融合前瞻研究与本土实践的深度交流,不仅为一线治疗范式的更新提供了有力支撑,也为 HER2 阳性乳腺癌未来的精准治疗与研究方向带来了重要启示。

[1] Tolaney SM, et al. Trastuzumab deruxtecan (T-DXd) + pertuzumab (P) vs taxane + trastuzumab + pertuzumab (THP) for first-line (1L) treatment of patients (pts) with human epidermal growth factor receptor 2–positive (HER2+) advanced/metastatic breast cancer (a/mBC): Interim results from DESTINY-Breast09. (suppl 17; abstr LBA1008).

[2] Clin Cancer Res (2025) 31 (12_Supplement): P5-03-11.

[3] Razavi P, et al. Circulating tumor DNA (ctDNA) dynamics as a predictor of treatment response in metastatic breast cancer (mBC). J Clin Oncol 43, 2025 (suppl 16; abstr 1011).

[4] Rugo HS, et al. Treatment rechallenge after trastuzumab-deruxtecan–related interstitial lung disease: A multi-institution cohort study. J Clin Oncol 43, 2025 (suppl 16; abstr 1015).

排版编辑:肿瘤资讯-Kelly

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号