2025年4月15日至21日,由中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)淋巴肿瘤诊疗中心、中国血液病专科联盟、中国抗癌协会血液肿瘤整合康复专委会和天津市抗癌协会联合主办的第31届全国肿瘤防治宣传周“CACA指南,你知我知┃全程管理,全息发力”系列学术活动顺利开展。本次会议以云端为桥,历时7日,云集多位血液肿瘤领域权威专家,围绕淋巴瘤“精准防治、全程管理”两大主线,以CACA指南为纲,深度剖析淋巴瘤同质化防治、诊疗迭代、免疫治疗突破等核心议题,贯通“基础研究-临床转化-患者关怀”全链条。会议通过“线上拓疆·多维对话”模式,打造了一场“诊疗精研与人文共暖”交织的学术盛景,逾万人次在线参与,直播间互动炽热,为全国血液肿瘤同仁奉上一场“指南领航、知行并进”的智慧激荡之旅。【肿瘤资讯】特将会议精彩内容整理如下,以飨读者。

同舟·经纬——全国惰性淋巴瘤防治版图与淋巴瘤精准诊疗纵深

首期直播特别邀请中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)淋巴肿瘤诊疗中心临床首席专家邱录贵医生担任主持,淋巴肿瘤诊疗中心病区主任易树华医生、黄亮医生带来精彩讲解,多位淋巴瘤领域专家参与学术讨论。

淋巴肿瘤诊疗中心病区主任易树华医生以惰性淋巴瘤为主题,从疾病定义、识别与诊断、规范化治疗等多方面就全国惰性淋巴瘤同质化防治进行了分享。

惰性淋巴瘤为一类生长相对缓慢的淋巴系统肿瘤,涵盖多种疾病类型,需关注其典型症状,尽早诊疗。

结合临床特点、形态学、免疫及生物信息对淋巴瘤进行精确诊断,活检及影像学检查起到关键辅助作用。

惰淋的全程诊疗强调——尽早发现,及时治疗;评估疗效,调整方案;用药管理,心理疏导;尽早识别疾病复发,增加生存获益。

中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)建立其特色的惰性淋巴瘤诊断标准,制定专家共识及标准诊疗路径,围绕“防筛诊治康”开展工作,通过惰淋中心及惰淋门诊的建立,确保患者得到合适方案。

黄亮医生就“淋巴瘤精准诊断技术”展开专题分享,就各种诊断方式及相关注意事项进行详细介绍。

淋巴瘤确诊和分型的金标准——组织病理学检查,组织形态及免疫分型对诊断至关重要。

免疫组化起到判断肿瘤细胞起源及预后的重要作用。

基于分子分型的诊断可辅助治疗决策。

液体活检手段逐步发展,辅助疾病疗效评估。

研海拾珠——中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)临床试验精粹与患者人文疗愈之路

学术活动第二期特邀中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)王津雨副所院长担任主席,医务处孙佳丽处长担任主持,此期活动面对广大患者群体,全面介绍中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)淋巴瘤相关临床试验,重点讨论患者关爱服务的开展。

淋巴肿瘤诊疗中心病区主任易树华医生向淋巴瘤患者及家属解读临床试验的类型、目的及意义,就当前蓬勃发展的淋巴瘤新药及相关临床试验进行详细介绍,包括BTK抑制剂(如泽布替尼)、BCL2抑制剂、EZH2抑制剂、PI3K抑制剂、抗体偶联药物、细胞免疫治疗等。

郝蕊护士长向各位患者及家属分享了淋巴瘤患者关爱服务的开展情况,淋巴肿瘤诊疗中心通过患者宣教、健康教育、科普公众号等多种形式,开展“惰淋书屋”、“暖心话语墙”、淋巴瘤乐友会等活动,建立患者及家属对疾病的了解与治疗的信心,与疾共舞、向愈而生!

活动的最后,更有淋巴瘤康复患者代表亲诉自身诊疗经历以及一路走来的心路历程。相信以科学为炬,医患同舟将照亮暗涌,化信念成舟,希望长明终抵新生之境。

破茧·锋刃——PTCL/MCL诊疗迭代与策略突围

线上活动进入第三日行程,内容逐渐拓展、深入,本期由黄亮医生担任主持,侧重外周T细胞淋巴瘤(PTCL)及套细胞淋巴瘤(MCL)诊疗。

张帅帅医生就“PTCL规范化诊疗”进行了深入、细致的分享。

PTCL分类繁复,亚洲人群常见,预后差,亟需规范化诊疗。

PTCL的病理诊断尤为关键,免疫组化及流式强调CD30的检测;基于病理形态学、免疫表型、细胞生物学、分子生物学多种手段进行分型。

相较于Ann Arbor分期系统,推荐Lugano分期标准对PTCL进行分期。

PTCL预后评分涵盖年龄、分期、血清LDH水平等多种因素,预后评估体系多样,ctDNA亦在诊疗全程评估中逐步体现其重要作用。

PTCL根据分期及风险分层开展治疗,指南推荐新药+化疗方案;复发/难治患者可获益于新药临床试验、靶向治疗等。

阎禹廷医生从专业角度出发,深入解读了MCL的诊断与治疗进展,涵盖MCL的发病机制与病理分型、更新诊断标准、年轻MCL患者的治疗选择及新药临床试验情况等。阎医生特别就IGH/CCND1阳性是否是MCL诊断的充分条件、年轻MCL患者如何选择治疗方案以提升疗效、新药是否可以取代ASCT、BTK抑制剂(如泽布替尼)对疗效的提升及综合治疗等问题展开介绍。从分子探微到临床破局,这场深度解析以科学探索与临床实践的知行相济,让患者更加了解淋巴瘤临床诊疗。

观澜索源——AITL诊疗新解与出入院全维指南

本期活动由隋伟薇医生主持,聚焦血管免疫母T细胞淋巴瘤(AITL)这一罕见血液系统疾病的诊疗,并对淋巴瘤患者就医进行了全方位的指导。

刘慧敏医生从疾病简介、临床表现、诊断与治疗、预后情况及化疗注意事项等方面,带领患者走进并认识AITL。

AITL为罕见的侵袭性非霍奇金淋巴瘤,以严重的炎性与免疫反应为特征,常累及全身多器官,预后不良。

AITL起病可见淋巴瘤典型症状,部分患者会出现浆膜腔积液、皮疹、关节痛等,需及时诊疗。

初诊AITL无标准治疗方案,优先推荐参加临床试验。

预后影响因素包括年龄及身体状况、疾病分期与治疗反应等,患者应严格随访。

患者化疗期间需注重心理准备,清洁饮食,保证饮水及正常排便,积极预防感染等。

郝蕊护士长进一步介绍了淋巴瘤患者就医过程及诊疗注意事项,包括入院预约、病理会诊标本准备、检查前准备、诊疗流程、出院手续办理、医保审核等,特别介绍了治疗期间的不良反应检测及处理原则,如骨髓抑制、感染、胃肠道反应、肝功能异常,为淋巴瘤患者就医提供详尽攻略。

星火·破壁——CLL特色诊疗范式与WM靶向治疗新纪元

肿瘤防治宣传周活动持续推进,第五期学术活动由淋巴肿瘤诊疗中心负责人安刚医生主持,本期活动侧重慢性淋巴细胞白血病(CLL)及华氏蛋白血症(WM)的介绍。

王婷玉医生着重介绍了CLL的临床诊疗及“有限期治疗”的特色诊疗方案。

CLL启动治疗需具备一定指征,并非所有患者都需要治疗;无治疗指征的患者,无需多度担心,2-6月随访1次。

CLL新药选择多,单抗、BTK抑制剂(如泽布替尼)等新药提供更多治疗选择与希望。

相较于化疗/免疫治疗,BTK抑制剂持续治疗改善了CLL患者的生存。

治疗缓解深度不足、长期服用继发的经济/副作用/耐药问题仍需进一步改善

血液病医院开展多项CLL有限疗程方案临床研究,临床疗效及安全性良好。

熊文婕医生带来了WM的全面介绍并分享了相关临床试验的开展与心得体会。

依据骨髓侵犯及单克隆IgM分泌情况区分淋巴浆细胞淋巴瘤(LPL)与WM。

WM临床表现多样,LPL/WM为罕见病,临床诊疗经验相对缺乏。

并非所有WM都需要治疗,无症状患者每3-6月随访1次。

WM治疗目标为长期控制症状,降低器官损害风险,以BTK抑制剂(如泽布替尼)单药治疗或BR方案等可介导高缓解率。

WM预后危险因素:高龄、血红蛋白降低、血小板减少、肾损伤、巨球蛋白增多。

活动最后,王婷玉医生、熊文婕医生详细回答了患者线上提问,涉及CLL及WM治疗方案选择、用药调整、疾病综合管理等多方面,线上“零距离”对话,为患者的实际诊疗问题廓清迷雾。

无涯·有界——免疫治疗热点与MZL精准拓荒

活动接近尾声,本期活动由徐燕医生担任主持,科普主题聚焦淋巴瘤免疫治疗前沿与边缘区淋巴瘤(MZL)诊疗策略,进一步为患者答疑解惑。

吕瑞医生为患者带来了边缘区淋巴瘤(MZL)诊疗的相关科普,内容涵盖MZL的定义及类型、诊断与预后评分、治疗手段、随访时间等,着重提及患者在MZL治疗期间的部分误区,如用药后症状缓解即停药、因担心不良反应而拒绝治疗等。边缘区淋巴瘤不“边缘”,希望患者规范化诊疗以取得良好疗效。

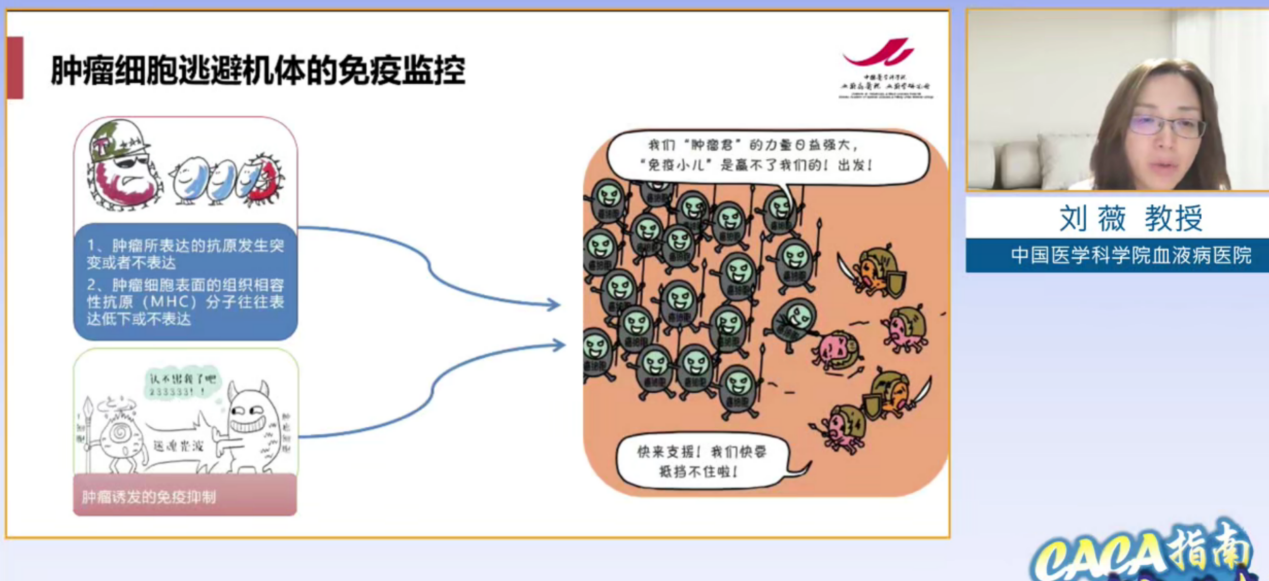

刘薇医生贴合患者实际情况,详细介绍了“淋巴瘤的免疫治疗”,从治疗概念、适应证、治疗时机与疗效等多方面展开分享。

淋巴瘤免疫治疗涵盖嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)细胞疗法、双特异性抗体、免疫检查点抑制剂等。

CAR-T细胞疗法及双特异性抗体多为二线及以后治疗方案选择,PD-1 抑制剂可作为霍奇金淋巴瘤一线治疗选择。

以CAR-T细胞疗法和双特异性抗体为代表的免疫治疗在B细胞淋巴瘤领域疗效良好,并逐步从复发难治向前线治疗推进。

活动的最后,徐燕医生、吕瑞医生与刘薇医生对线上患者病历进行分析并就治疗选择等问题进行意见讨论、分享。一切以患者为中心,力争切实为患者解决诊疗难题。

愈见·新生——DLBCL最大化治愈与LGLL诊疗创变

此次学术活动的分享涵盖淋巴瘤多种亚类、各大关键诊疗问题。最后一期活动由邹德慧医生担任主持,侧重弥漫大B细胞淋巴瘤(DLBCL)与大颗粒淋巴细胞白血病(LGLL)的诊疗。

于颖医生以“LGLL新型治疗方案”为题,从疾病的流行病学特征、发病机制、临床表现、诊断展开分享,并对其治疗方案展开详细介绍,包括中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)首创以免疫调节剂沙利度胺为基础的全新治疗方案及新药的临床应用。于颖医生最终指出,LGLL为惰性病程,多数患者可实现长期生存,坚持随访,与疾病共存。

接下来,刘薇医生进一步就“DLBCL如何实现最大化治愈”进行分享。

DLBCL异质性高,需精准治疗策略以最大程度改善患者生存。

以PET-CT、ctDNA等为依托的中期疗效评估为重要预后指标,可有效指导治疗策略的调整。

当前一线方案的优化探索包括一线联合X治疗方案、免疫治疗的前移。

挽救治疗选择包括自体造血干细胞移植、CAR-T细胞治疗、双特异性抗体等。

总结

学术星火永续,仁心薪火相传。本届宣传周以“云端拓界、智慧共融”之势,成功架起淋巴瘤防治“精准化与人文化”的双轨桥梁。未来,我们期待以CACA指南为基石,推动“科研-临床-政策”三位一体的协同进化,让更多循证智慧转化为患者切实的生命增量,以多元化科普的方式,让患者走进并认识疾病,乐观积极诊疗。征程未有穷期,让我们以此次系列活动为序章,共赴中国淋巴瘤防治新纪元!

排版编辑:肿瘤资讯-邓文普

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号