边缘区淋巴瘤(MZL)是一种常见的惰性B细胞淋巴瘤,在临床诊疗实践中面临诸多挑战。为深入探讨MZL特别是胃肠道相关淋巴瘤的规范化诊疗策略,由北京鸿远慈善基金会主办的“疗缘之声——MZL临床探索与实践,消化道专场学术研讨会”正式召开。本次会议特邀我国血液肿瘤治疗领域的专家大咖,围绕MZL的临床诊疗发表自己的真知灼见。在此,【肿瘤资讯】特对会议内容予以整理,以飨读者。

立足临床实践,共话学科发展丨开场致辞

会议伊始,本次会议的大会主席北京大学肿瘤医院大内科朱军教授和苏州大学附属第一医院血液科吴德沛教授发表致辞,专家们指出:“淋巴瘤种类繁多,在临床表现、诊断、治疗和预后等方面都存在较大差异,尤其是胃肠道淋巴瘤更需要专科化、规范化的诊疗方案。本次会议正值美国血液学年会闭幕之际,希望通过汇聚全国优秀专家,围绕国际最新进展和临床实践进行深入探讨,共同推进我国在淋巴瘤领域的诊疗规范化进程。”

朱军教授

朱军教授

吴德沛教授

吴德沛教授

聚焦新药研发,探寻治疗突破丨大咖论道

MZL在新药时代下的治疗优化

主持:北京大学肿瘤医院大内科朱军教授、四川大学华西医院血液科牛挺教授

讲者:北京大学第三医院血液科景红梅教授

朱军教授

牛挺教授

景红梅教授指出,MZL作为常见的惰性淋巴瘤,其发病率呈现逐年上升趋势,在WHO统计数据和韩国注册研究中均得到证实。根据病因和发病部位,可分为MALT淋巴瘤、淋巴结MZL和脾脏MZL三种亚型。其中,MALT淋巴瘤与感染免疫密切相关,如胃部与幽门螺杆菌感染相关,眼部与衣原体感染相关,甲状腺则与自身免疫性疾病相关。

景红梅教授

景红梅教授

在治疗现状方面,MZL传统治疗以抗CD20单抗为基础,根据分期和原发部位采取不同治疗策略。随着BTK抑制剂的出现,特别是奥布替尼作为中国首个获批用于MZL的BTK抑制剂的问世,治疗格局发生显著变化。研究数据显示,BTK抑制剂联合抗CD20单抗在初治患者中展现出优异的疗效和安全性。目前,奥布替尼已被2024年最新版CSCO淋巴瘤指南收录为2a类一级推荐用药。

大咖思维碰撞

在朱军教授和牛挺教授的主持下,重庆医科大学附属第一医院唐晓琼教授、新疆维吾尔自治区人民医院血液科李燕教授、山东大学齐鲁医院叶静静教授围绕MZL的治疗策略优化展开了深入讨论。

唐晓琼教授

叶静静教授

叶静静教授

唐晓琼教授着重探讨了CR后维持治疗的选择问题。她指出,对于接受BR方案或R-CHOP方案治疗达到CR的纵隔MZL大包块患者,在利妥昔单抗维持和BTK抑制剂维持两种方案的选择上仍存争议,需要更多随机对照研究来确定最佳策略。

李燕教授则分享了一例MALT淋巴瘤转化为弥漫大B细胞淋巴瘤的病例经验。她强调,对于这类转化患者,应以大B细胞淋巴瘤的治疗方案为主,根据化疗敏感性选择自体造血干细胞移植或CAR-T等免疫治疗方案,并指出胃部病变放疗可能比手术更具优势。

叶静静教授从患者治疗意愿角度展开讨论,建议在遵循严格治疗指征的同时,应通过录像谈话等方式加强医患沟通,并探讨了如何在医保政策下通过序贯治疗提高患者用药可及性。

解析典型病例,探讨治疗策略丨真知灼见

一例结内MZL的诊疗病例分享

主持:中山大学肿瘤防治中心内科李志铭教授、浙江省肿瘤医院淋巴瘤科杨海燕教授

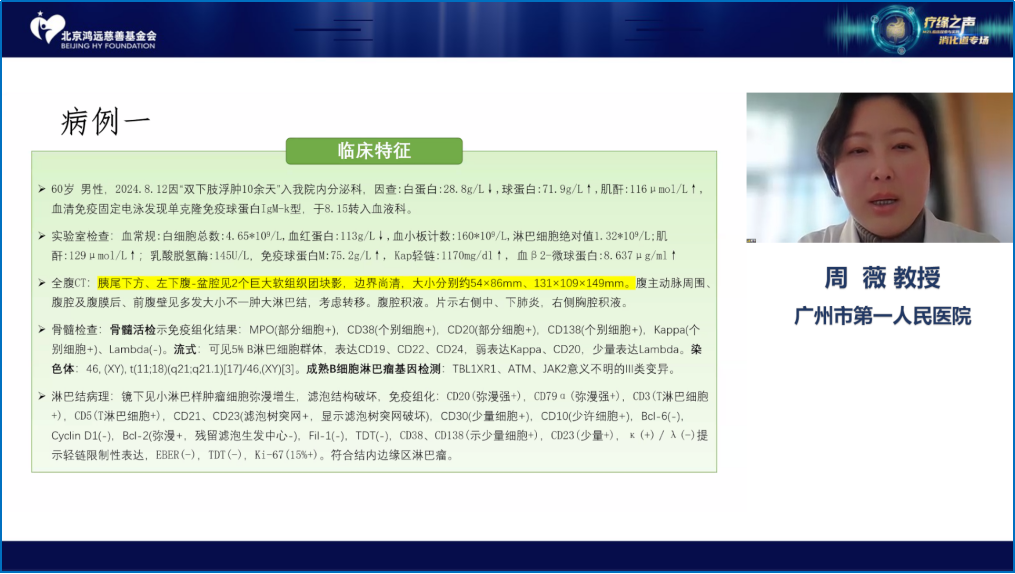

讲者:广州市第一人民医院血液科周薇教授

李志铭教授

李志铭教授

杨海燕教授

杨海燕教授

周薇教授分享了两例复杂的结内MZL病例。第一例是60岁男性患者,因双下肢浮肿就诊,诊断为结内MZL,合并巨大腹腔肿物(131×109×149毫米)及IgM副蛋白血症(75.2g/L)。该患者骨髓流式显示5%异常B细胞群体,染色体存在t(11;18)异位。考虑到患者高负荷的免疫球蛋白,首先进行了血浆置换,并给予利妥昔单抗联合奥布替尼的治疗方案。但两个疗程后IgM反而升至106g/L,肿块仅轻度缩小,随后调整为RFC方案联合奥布替尼治疗,四个疗程后IgM降至57.7g/L,腹腔肿物明显缩小。

周薇教授

周薇教授

第二例为80岁高龄男性患者,以双下肢浮肿和贫血为主要表现,诊断为结内MZLI V期。该患者合并COPD、心功能不全等多种并发症,治疗难度较大。考虑到患者年龄和并发症状况,采用小剂量利妥昔单抗(总量500mg)联合奥布替尼150mg/天的治疗方案。治疗后患者双侧胸腔积液完全吸收,淋巴结明显缩小,且耐受性良好。两个病例充分展示了结内MZL的异质性以及个体化治疗的重要性。

大咖思维碰撞

在李志铭教授和杨海燕教授主持下,南方医科大学附属医院血液科杨辉教授,以及浙江大学医学院附属第一医院赵毅教授等围绕结内MZL的治疗策略选择展开了深入讨论。

杨辉教授

赵毅教授

杨辉教授重点关注了第一个病例,他指出对于大包块且增殖指数相对较高的患者,应首先考虑进行PET/CT检查,以评估是否存在转化风险。若SUV值偏高,建议采用R-CHOP或BR等免疫化疗方案,并在后续辅以放疗,这样的治疗策略可能比单纯的无化疗方案更有循证依据。

赵毅教授重点探讨了合并高免疫球蛋白血症患者的治疗难点。他指出,这类患者需要经验丰富的病理科医生来与华氏巨球蛋白血症进行鉴别。对于IgM显著升高的患者,建议先用苯达莫司汀或FC方案将免疫球蛋白水平降至4000mg/L左右后再启动利妥昔单抗治疗,必要时可考虑加入来那度胺等靶向药物以提高疗效。

胃MALT治疗一例及临床研究进展

主持:江苏省人民医院血液科范磊教授、浙江大学医学院附属邵逸夫医院张瑾教授

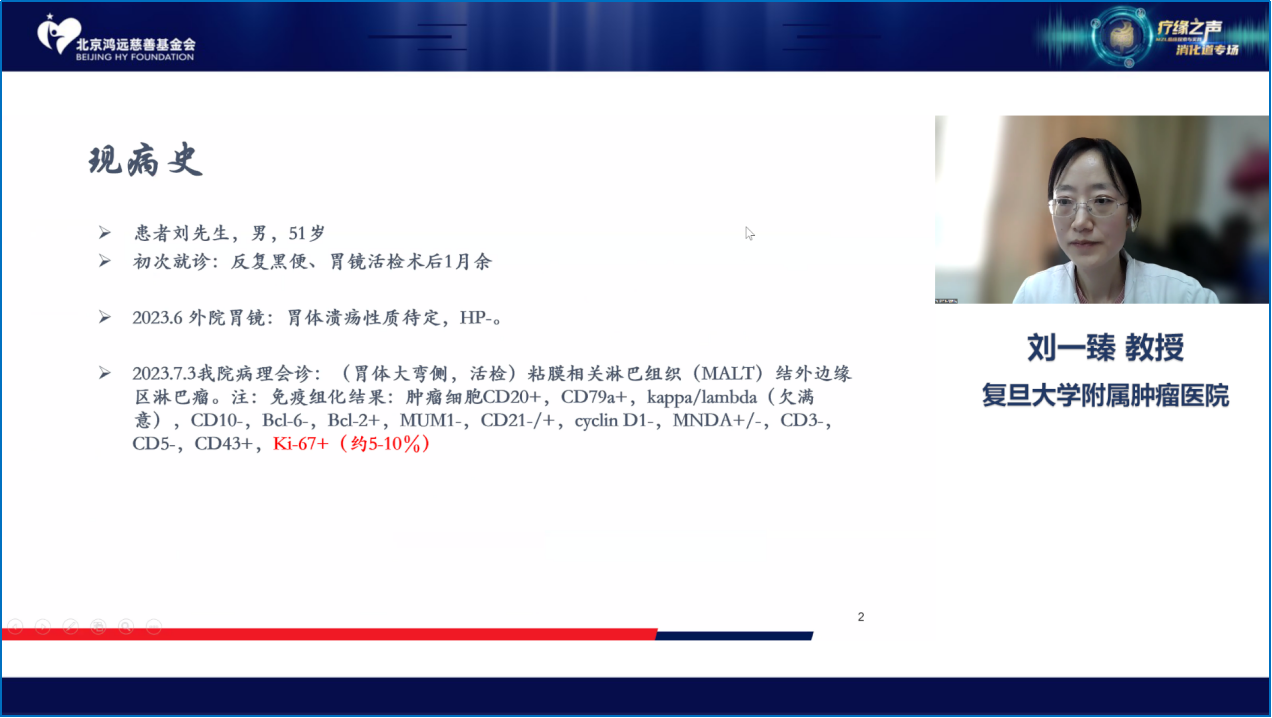

讲者:复旦大学附属肿瘤医院淋巴瘤科刘一臻教授

范磊教授

范磊教授

张瑾教授

张瑾教授

刘一臻教授分享了一例HP阴性胃MALT淋巴瘤病例。患者为51岁男性,因反复黑便就诊,胃镜显示胃体大弯侧存在直径6cm的溃疡面,病理确诊为胃MALT淋巴瘤(Ki-67 5%-10%)。EUS检查发现病变累及1-4层,并可见肝门间隙淋巴结肿大。PET/CT显示胃体部胃壁增厚(最厚1.6cm),SUVmax为6。患者同时合并乙型病毒性肝炎(HBV DNA 103)和焦虑症病史。

刘一臻教授

刘一臻教授

基于患者HP阴性的特点,原计划首选放疗,但放疗科建议先行2-3个疗程化疗以缩小溃疡。考虑到患者意愿,最终选择利妥昔单抗联合奥布替尼方案。三个疗程后,超声胃镜显示病变明显改善:1-2层变薄,第3层呈低回声增厚,第4层完整。随后给予低剂量放疗巩固。治疗结束一个月后复查CT显示胃壁增厚明显改善,2024年3月复查PET/CT示病灶完全消退。

刘教授同时介绍了复旦大学附属肿瘤医院中心正在开展的一项创新性临床研究:采用奥布替尼联合反应调适的低剂量放疗治疗局限期MALT淋巴瘤。该研究设计独特,对4Gy放疗后完全缓解者进行随访,对达到SD或进展者补充20Gy放疗。目前已入组22例患者,初步结果令人期待。

大咖思维碰撞

在范磊教授和张瑾教授主持下,郑州大学第一附属医院血液科马杰教授和南昌大学第一附属医院血液科周玉兰教授围绕HP阴性胃MALT淋巴瘤的治疗策略展开深入讨论。

马杰教授

马杰教授

周玉兰教授

周玉兰教授

周玉兰教授重点探讨了放疗时机的选择问题,她指出虽然指南推荐HP阴性患者首选放疗,但在实践中需要综合考虑病变大小、患者状况等因素。对于溃疡面较大的患者,建议先行免疫靶向治疗减轻肿瘤负荷。

马杰教授则从临床实践角度分享了经验,指出对于HP阴性胃MALT淋巴瘤,抗HP治疗的获益极其有限,应及早考虑放疗或免疫靶向治疗。她特别强调了精准放疗在局限期疾病中的重要价值,同时对刘教授团队开展的低剂量放疗研究表示了浓厚兴趣。

胃肠相关MZL病例及双奥研究数据分享

主持:中日友好医院的李振玲教授、福建医科大学附属协和医院血液科刘庭波教授

讲者:复旦大学附属中山医院血液科徐佳岱教授

李振玲教授

李振玲教授 刘庭波教授

刘庭波教授

徐佳岱教授分享了“双奥方案”(奥妥珠单抗+奥布替尼)在胃肠相关MZL中的应用经验。徐佳岱教授所在的复旦大学附属中山医院血液科医学中心进行了前瞻性观察研究,截至2024年7月已入组24例患者,中位随访8.1个月,其中胃肠道相关病例占50%。研究采用奥妥珠单抗(C1为1g,第1、8、15天给药,C2-6为第1天给药)联合奥布替尼(150mg/天)的方案,治疗6个周期后进入单药维持。

徐佳岱教授

徐佳岱教授

研究结果显示,在19例可评估患者中,整体有效率达到100%,完全缓解率为57.9%,中位反应时间为3.0个月。目前已有14例患者完成6周期诱导治疗,其中13例进入维持治疗阶段。安全性方面,主要不良反应为1-2级血液学毒性,发生率不超过30%,仅1例出现3-4级中性粒细胞减少。徐教授通过三个典型病例详细展示了该方案的临床应用,特别是在高龄、合并症多的患者中表现出良好的耐受性和有效性。

同时,基础研究显示奥布替尼对ITK无脱靶抑制作用,且与利妥昔单抗联合可显著增加肿瘤细胞凋亡,为临床应用提供了理论依据。

大咖思维碰撞

在李振玲教授和刘庭波教授主持下,锦州医科大学附属第一医院血液科艾丽梅教授、喀什地区第一人民医院血液科艾克拜尔教授和首都医科大学附属北京潞河医院血液科周合冰教授围绕“双奥方案”的临床应用展开讨论。

艾丽梅教授

艾克拜尔教授

周合冰教授

周合冰教授

艾丽梅教授重点关注了胃肠道相关患者的出血风险管理,认为从现有数据来看,该方案并未显著增加出血风险,即使出现血小板减少也可通过剂量调整来管理。周合冰教授分享了一例合并胃癌的MALT淋巴瘤患者的治疗经验,强调在此类情况下应优先考虑胃癌的治疗策略,可以在术前短期应用免疫靶向药物改善局部病变。艾克拜尔教授则探讨了维持治疗的持续时间问题,建议根据患者的疾病状态和耐受性个体化制定维持治疗方案。

展望未来发展 共谋学科突破丨大会总结

会议尾声,北京大学肿瘤医院大内科朱军教授进行了大会总结,他指出胃肠道淋巴瘤的治疗理念在过去二十余年间发生了根本性转变,从以手术为主的局部治疗逐步向系统性治疗过渡,手术治疗的比例已从95%降至不足5%。他强调,在刚刚结束的美国血液学年会上,中国专家提交了300多篇论文,其中20个获得口头报告机会,充分展现了中国学者在国际学术领域的影响力。特别是在新药研发方面,以奥布替尼为代表的自主创新药物的问世,标志着中国在血液淋巴瘤治疗领域已进入新阶段。

朱军教授

展望未来,随着双抗药物、ADC药物等新型治疗手段的不断涌现,中国在血液淋巴瘤领域的诊疗水平正在快速提升。他呼吁专家们继续深入开展临床研究,探索最适合中国患者的诊疗方案,在更多的国际平台上发出中国声音,贡献中国方案。

排版编辑:肿瘤资讯-Julian

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号