随着现代医学的进步,恶性肿瘤患者生存期显著延长,骨转移发病率亦呈上升趋势。临床上对于恶性肿瘤骨转移的治疗理念和策略正在发生变化,骨转移的治疗已从被动的症状缓解,转向主动的、以维持骨骼健康为基石的综合管理新时代。对骨转移的“早发现、早诊断、早干预”已不再是一个选择,而是贯穿肿瘤全程管理的核心战略之一。

近期,由基金会举办的三方研讨会邀请到天津医科大学肿瘤医院张超教授,深入探讨了如何通过前沿的诊疗理念与实践,为骨转移患者构筑坚实的生命防线。【肿瘤资讯】特别整理其中精华,以飨读者。

天津医科大学肿瘤医院骨与软组织肿瘤科

ESMO肉瘤与罕见病研究组 活跃成员

东欧肉瘤协作组 活跃成员

天津市131人才工程

天津市高校后备人才

天津医科大学卓越教师

天津医科大学肿瘤医院优秀创新人才

主持2项国家自然科学基金,主持1项天津市自然科学基金

天津市科技局认定——恶性肿瘤骨转移癌中俄联合研究中心 负责人

论文发表情况:累积影响因子>200,H-index 23

骨转移的临床考量与挑战

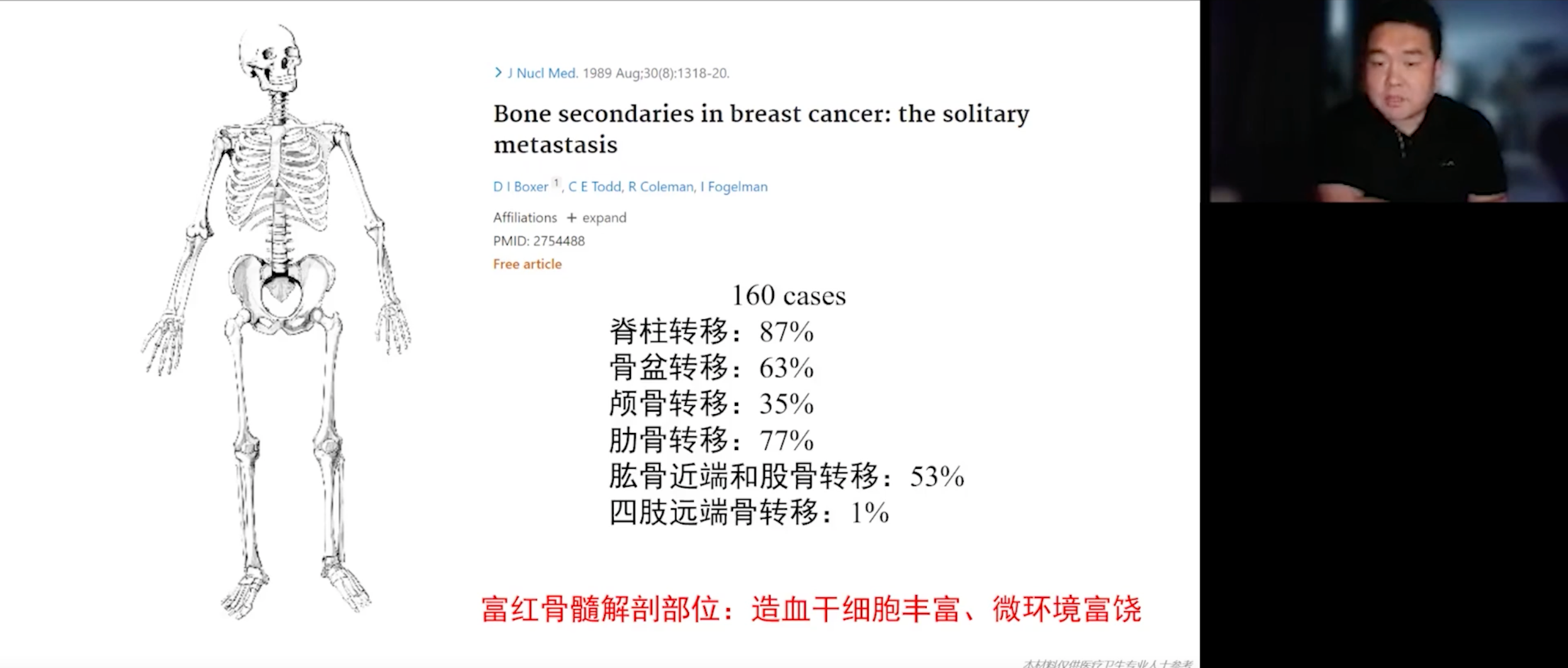

1989年,Boxer教授收集了160个骨转移病例,发现转移部位具有显著的倾向性:脊柱转移高达87%,肋骨转移77%,骨盆转移63%,肱骨转移40%,颅骨转移35%。由此,早期研究即得出了一个重要结论:富含红骨髓的解剖部位,即造血干细胞丰富、微环境富饶的地方,骨转移的发生概率更高。这一结论也得到了近期研究的再次证实。

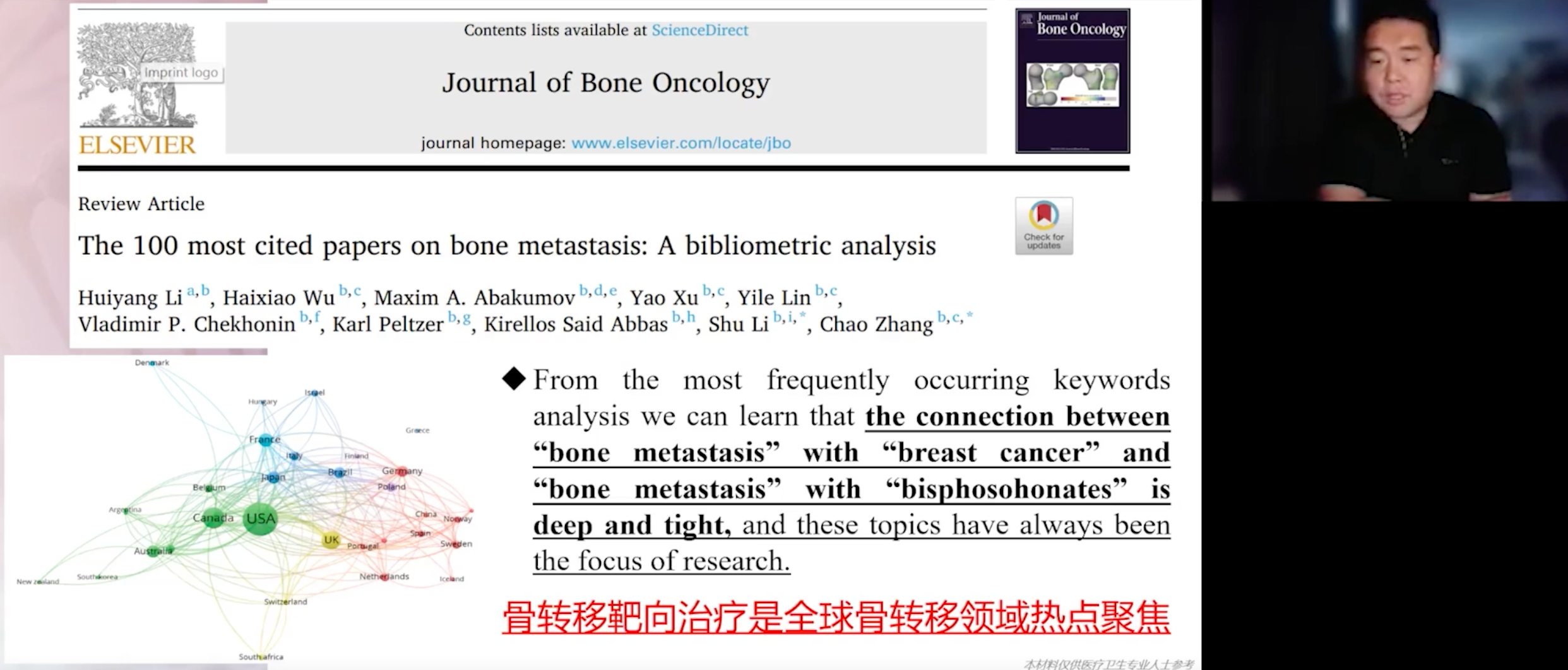

在骨转移领域,张超教授团队长期致力于骨转移的探索。团队通过对2000年以来全球发表的骨转移专题文章进行大数据分析,筛选出引用最频繁的前100篇,发现全球骨转移领域的研究热点聚焦于骨转移与乳腺癌以及骨转移与骨靶向治疗。这无疑是一个可量化、客观的研究热点。在国家分布上,研究最多的仍以美国为主,加拿大、德国、比利时、澳大利亚与中国则形成紧密学术合作网络,协同推动该领域发展。

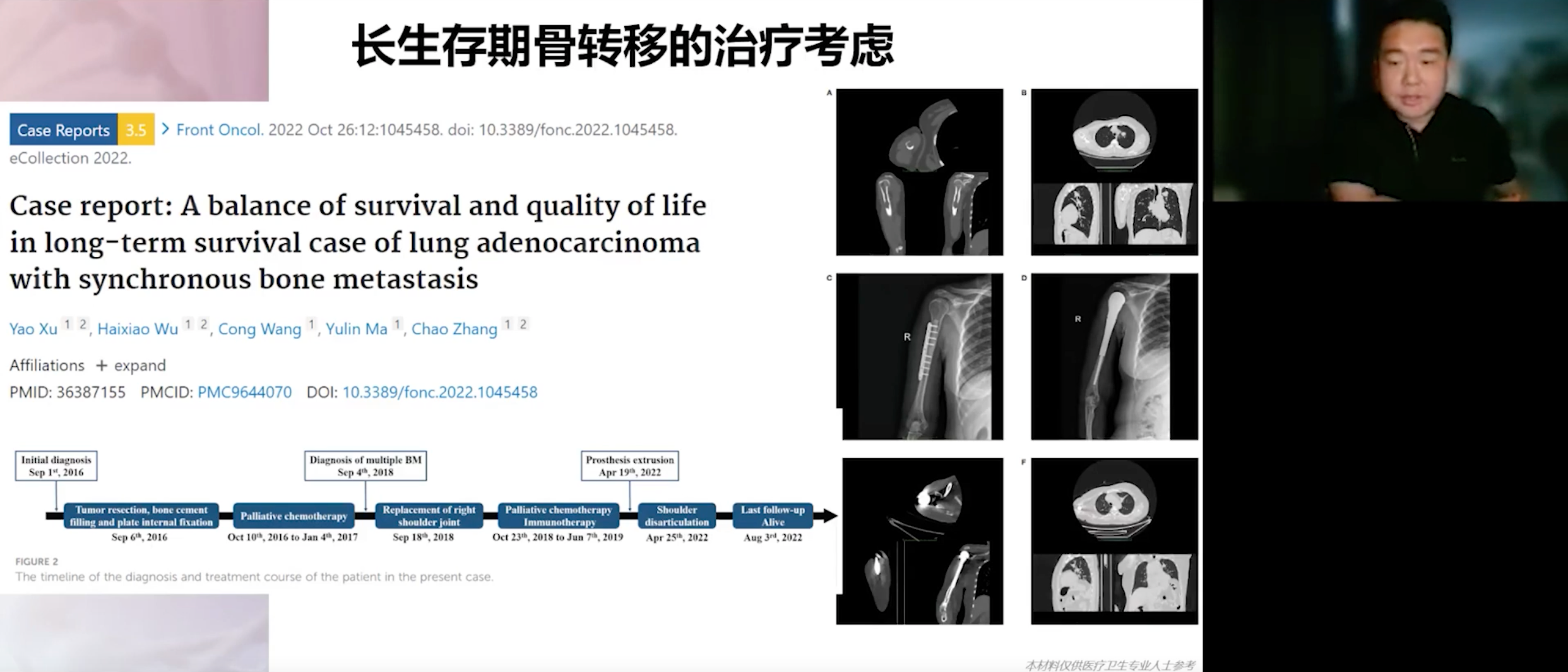

一篇2022年发表的文章分享了一个病例,该患者在2016年首诊时即发现肺癌伴骨转移,至今随访已接近9年。2018年9月因骨水泥外周新发病灶严重影响生活质量,行肩关节置换术。术后,患者出现了体重减轻,皮下脂肪变薄,虽心态积极,努力抗肿瘤并进行锻炼,但假体与皮肤的剧烈摩擦导致肩关节肩峰位置破溃。由于皮下脂肪少,加上长期靶向治疗和免疫治疗药物的应用,皮肤破溃难以愈合,范围逐渐扩大,并合并感染迹象。尽管进行了系统抗感染治疗,切口仍不愈合,继发关节僵硬。最终,经反复沟通,患者于2022年4月25日接受了肩胛带离断术。2024年随访证实骨转移灶仍处于稳定控制状态。

这个病例促使临床医生深入思考:脊柱(中轴骨)与四肢骨转移在临床处理上应有本质区别。脊柱骨转移更易导致瘫痪和二便障碍等严重神经功能问题,而四肢骨转移则更多地影响患者的生活品质和生活质量。因此,在谈论骨转移时必须进行区分。围绕这一思考,张超教授研究团队近年来做了大量工作,并已将脊柱转移瘤的外科治疗带入微创时代,取代了过去大手术、输血多、耗材高的旧模式。

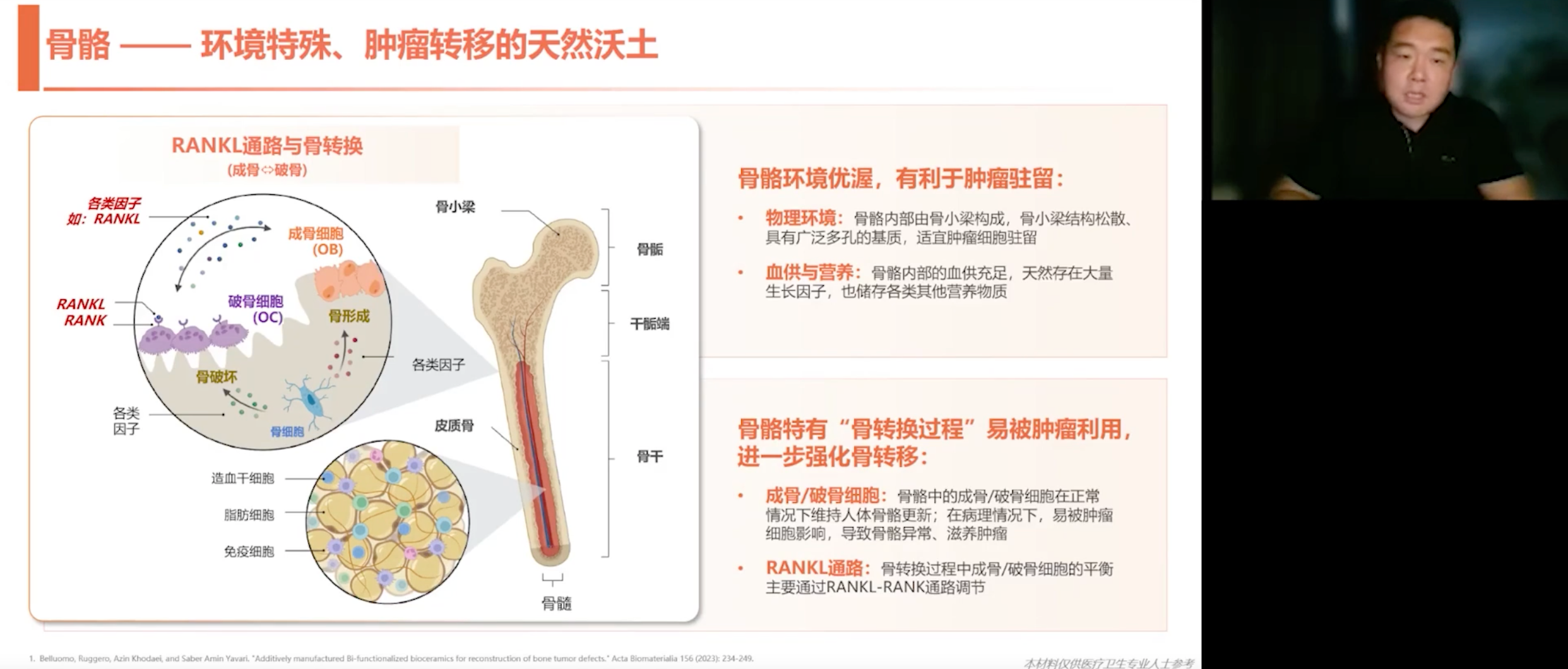

骨骼的特殊性与骨转移机制

骨转移的特殊性源于骨骼在人体中的多维度功能:其不仅是一个转移靶器官,更是承担物理支撑、脏器保护、造血微环境维持、脂质代谢调控及矿物质稳态的核心器官。因此,骨骼健康是抗肿瘤治疗的基石。骨骼内最重要的平衡之一是RANK和RANKL的结合,它们共同维持着骨的稳态。如果肿瘤导致骨破坏,这种平衡就会失衡。

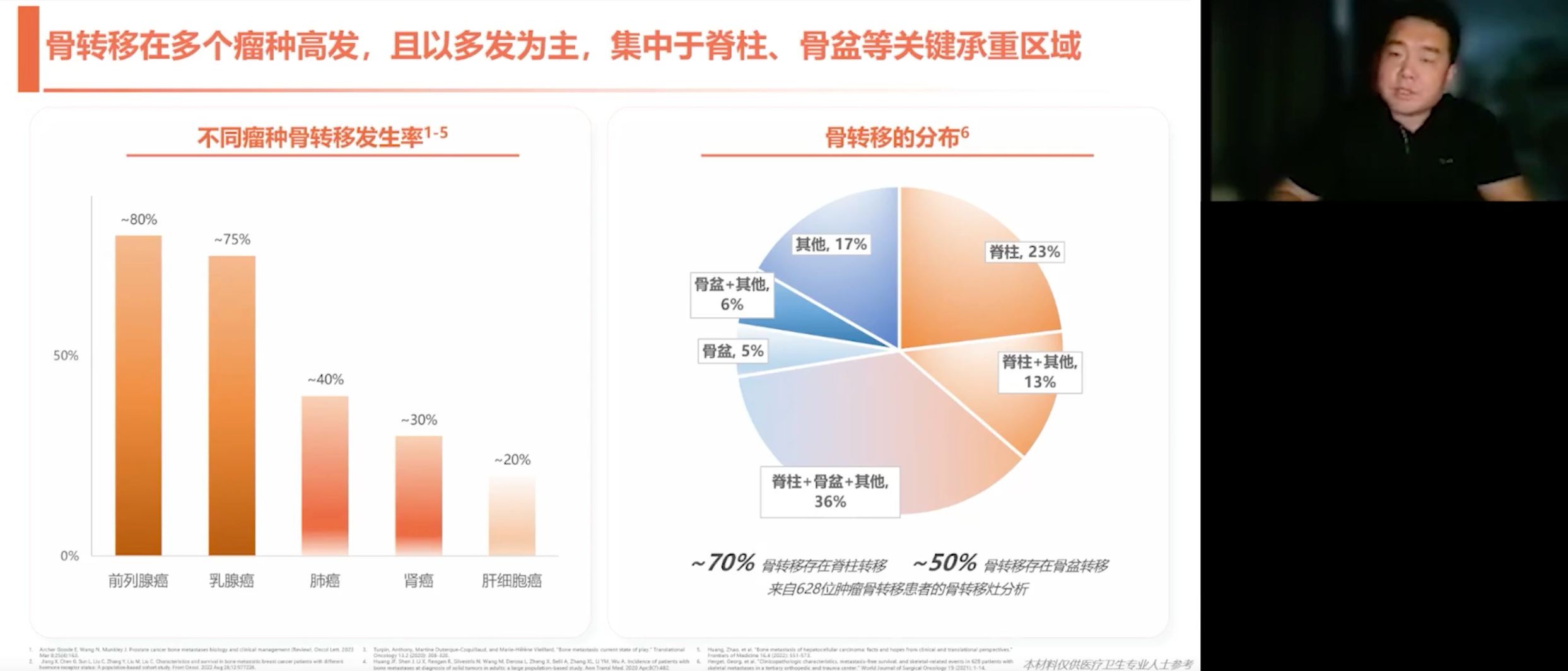

骨骼具有一种特有的“骨转化过程”,而肿瘤细胞非常善于利用这一过程。在骨骼代谢过程中会产生钙离子,而钙离子是肿瘤细胞特别喜欢的“兴奋剂”之一。因此,肿瘤细胞极其希望通过骨破坏来释放钙离子,进而刺激自身的生长。不同肿瘤的骨转移发生率显示:前列腺癌高达80%,乳腺癌高达75%等。一般情况下,骨转移在多个瘤种中高发,且以多发为主,集中于脊柱、骨盆等中轴骨的关键承重区域。原因在于这些区域松质骨多、微环境利于肿瘤生长,且血流相对缓慢,更有利于肿瘤细胞发生上皮-间充质转化(EMT)和间充质-上皮转化(MET)。

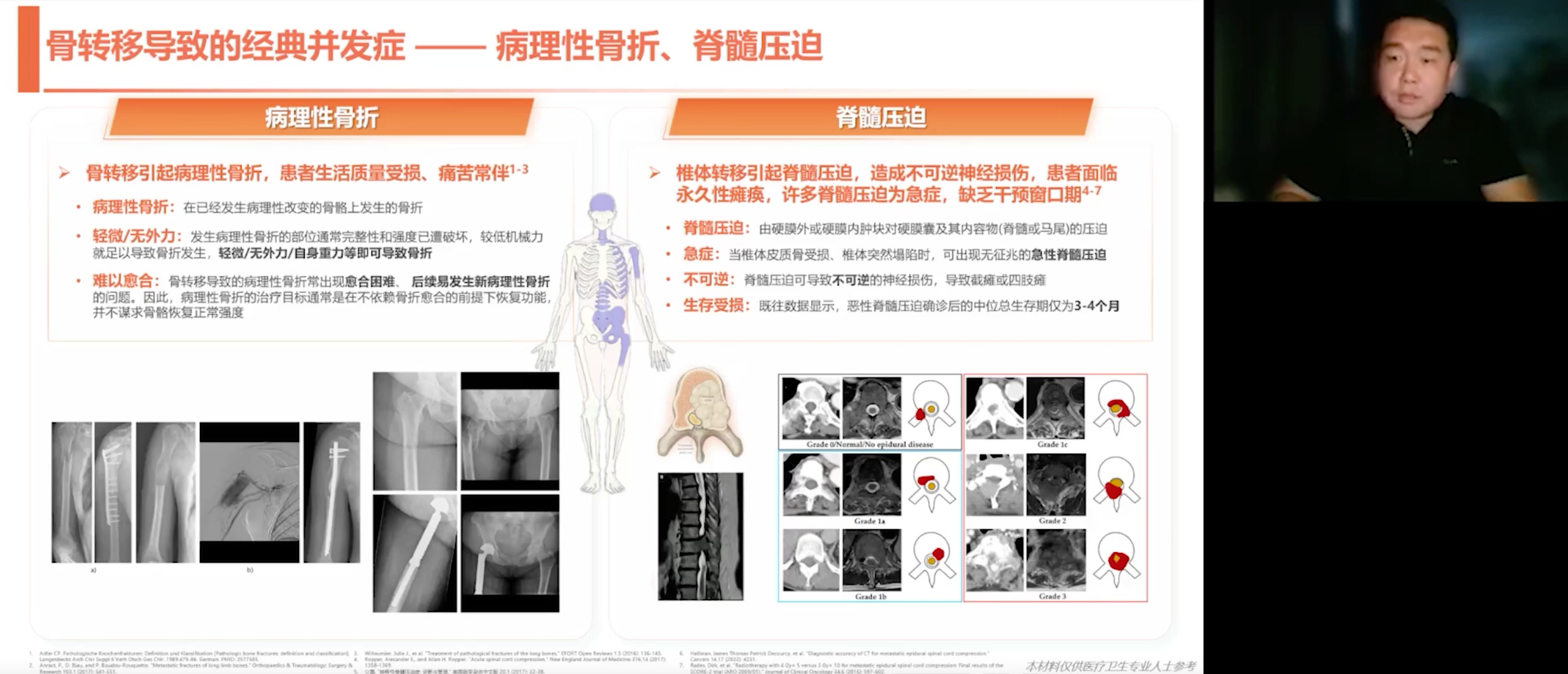

谈及骨转移,就不得不提病理性骨折和骨相关事件(SRE)。作为外科医生,SRE是重要的手术指征。SRE中最重要的事件包括:

病理性骨折:无论是发生在四肢骨还是中轴骨,病理性骨折无疑是首当其冲的手术指征。

脊髓压迫:许多骨转移患者在就诊前并不知道自己患癌,他们往往是因为二便不畅、腰背部或胸背部束带感、腰背部疼痛伴双下肢放射等症状才来就诊,此时往往已发生不同程度的脊髓或脊柱转移。

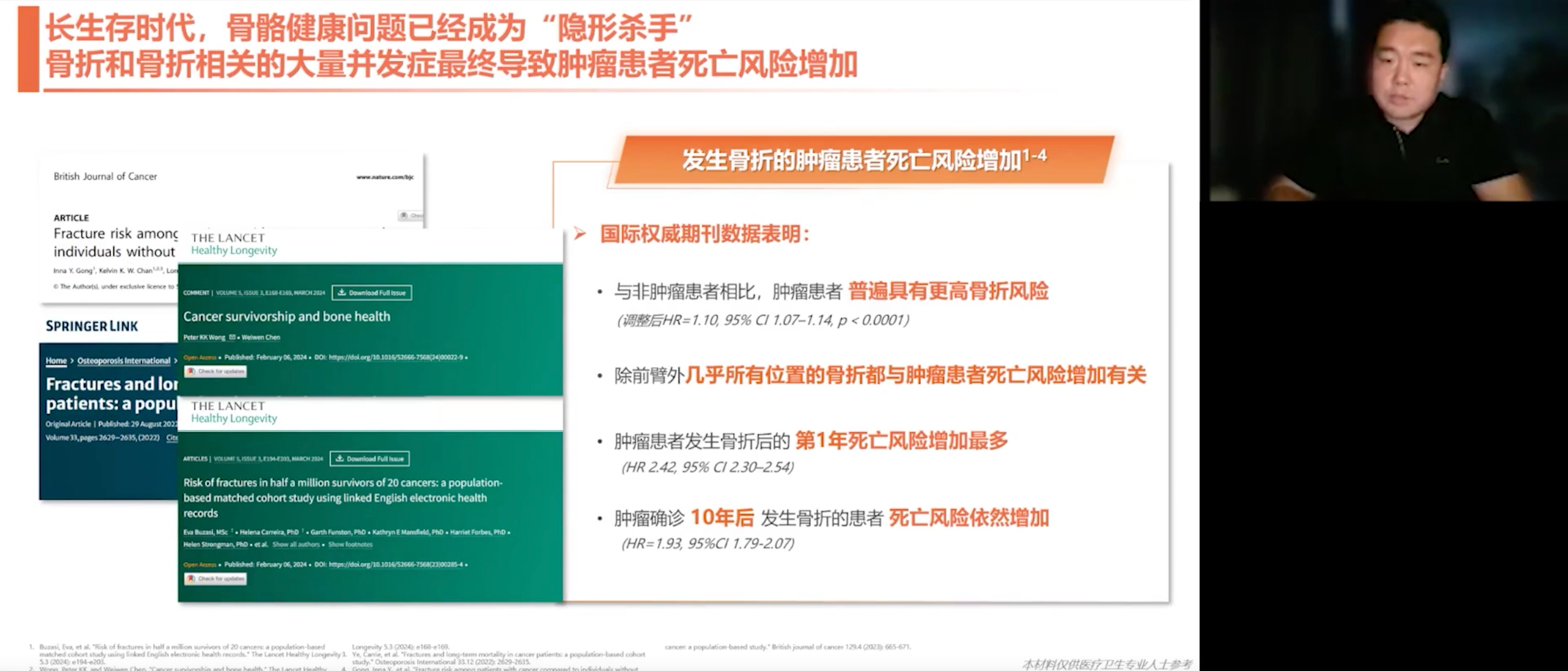

肿瘤骨转移患者常以进行性疼痛、神经根性放射痛及二便功能障碍为首发症状,临床需系统评估骨结构损伤风险,如病理性骨折后的并发症、脊髓损伤、截瘫风险等。即使未发生骨折,也应通过Mirels'评分(针对四肢骨转移)或脊柱专科化评分(如ECSS硬膜外脊髓压迫评分)进行量化风险评估。在肿瘤长生存管理时代,骨转移已成为一个“隐形杀手”。一旦肿瘤患者发生骨折,死亡风险会显著增加。

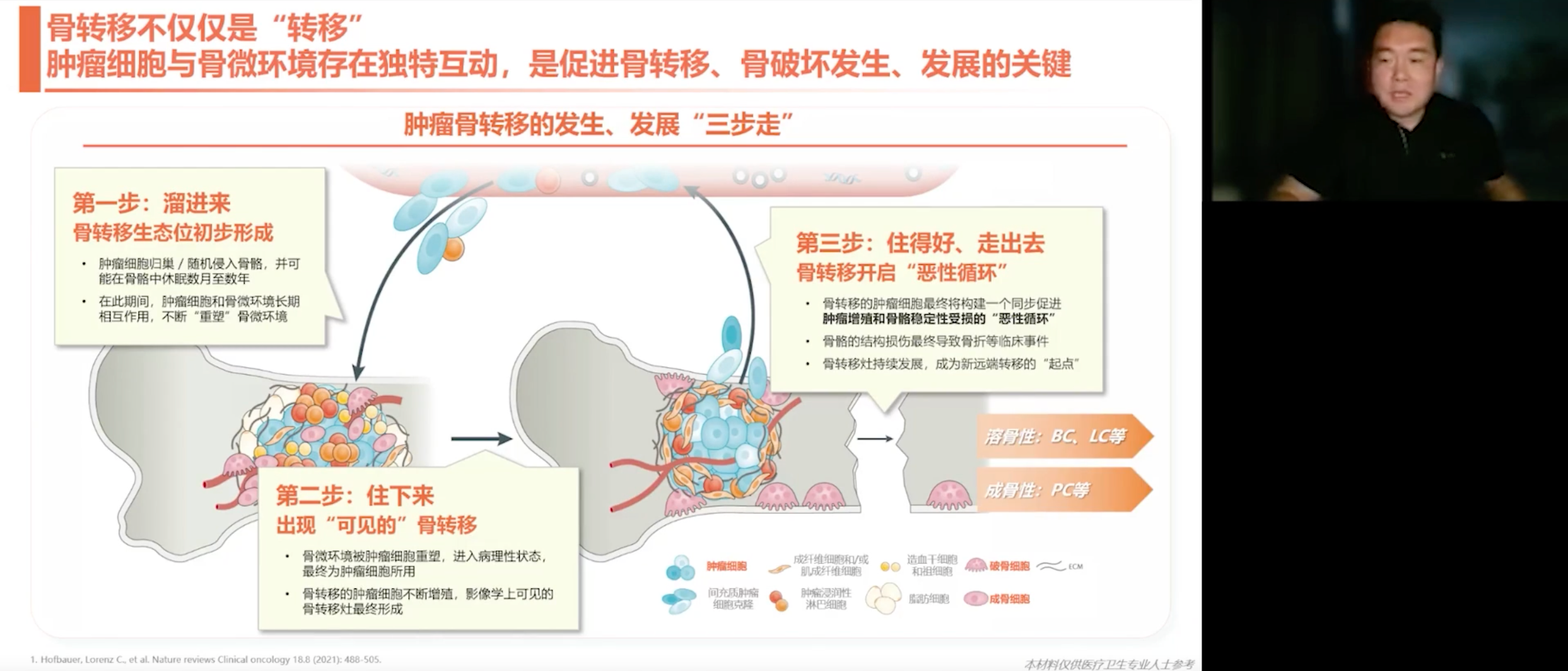

骨转移不仅仅是一种简单的转移,肿瘤细胞与骨微环境之间存在一种非常独特的互动,这是促进骨转移和骨破坏发生发展的关键。去年发表于Nature Medicine的一篇文章专门探讨了原发灶肿瘤细胞如何远距离动员脊柱、骨盆上的骨微环境发生改变,从而有利于其侵袭和隐匿,仿佛在改善自己的“住宿条件”。肿瘤转移的三个步骤可概括为“溜进来,住下来,走出去”,形成恶性循环。

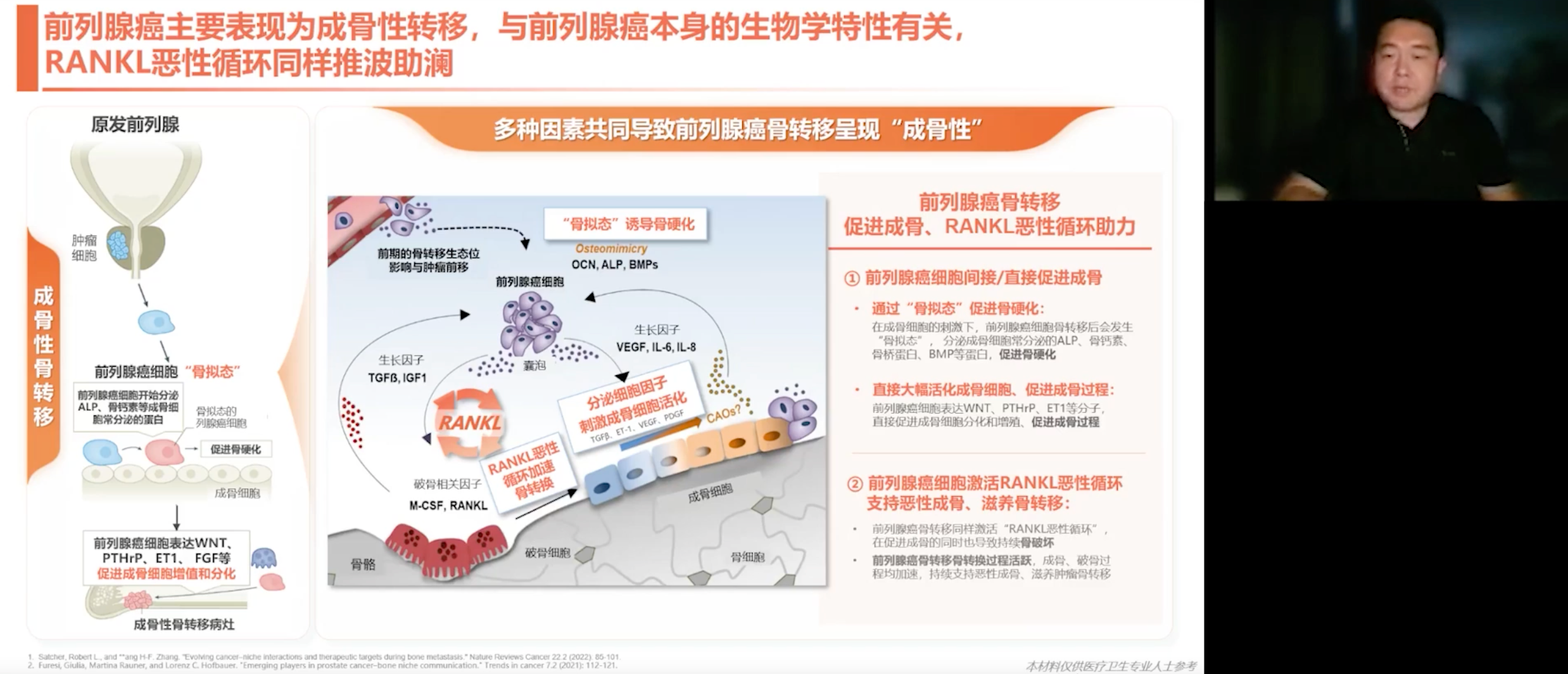

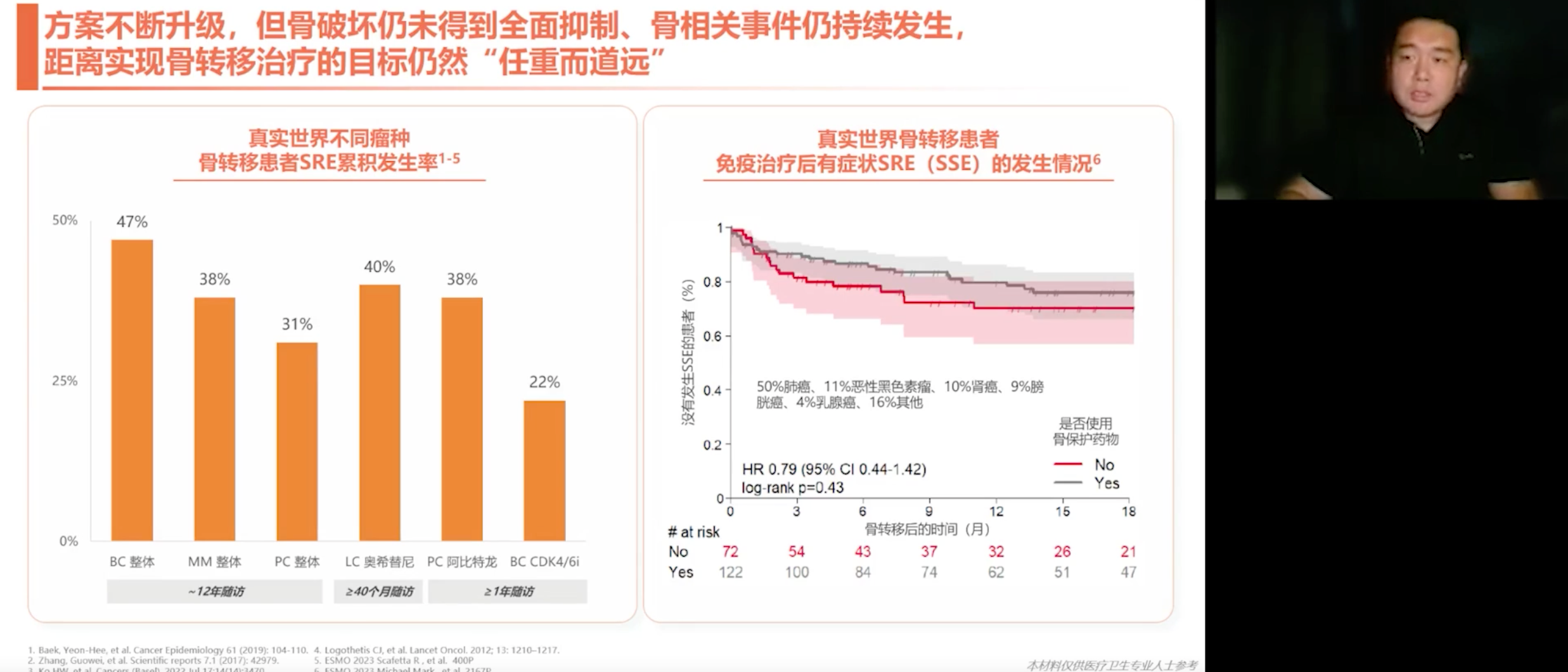

在肿瘤骨转移的病理机制中,乳腺癌及肺癌等以溶骨性破坏为主导,其恶性循环的核心驱动因子RANKL通过激活破骨细胞加速骨溶解,构成骨转移特异性治疗靶点。RANKL的平衡直接决定了骨破坏和骨代谢失衡的状态。前列腺癌则多表现为成骨性转移,然而不应对此类转移放松警惕。Nature曾提出观点,指出成骨性转移的本质是病理性成骨。其成骨表现仅仅是因为时间周期不够长,代谢紊乱处于初阶,最终一定会被破坏。溶骨性破坏导致的骨折甚至可以预见到,但成骨性骨破坏一旦发生,往往是局部的爆裂性骨折。刚性提升往往意味着弹性下降,因此,在这种情况下,更应格外防止病理性骨折。

结构决定功能。骨骼不仅起到支撑、保护和运动的作用,更是肌肉的重要附着点。在手术中,医生不仅要重建骨骼,更重要的是重建肌肉止点。例如,如果骨破坏恰好发生在肌肉止点,如肱骨近端的胸大肌止点、三角肌止点、肱二头肌止点,如果只重建肱骨而不重建肌肉止点,则意义不大。

骨转移治疗目标与骨保护治疗

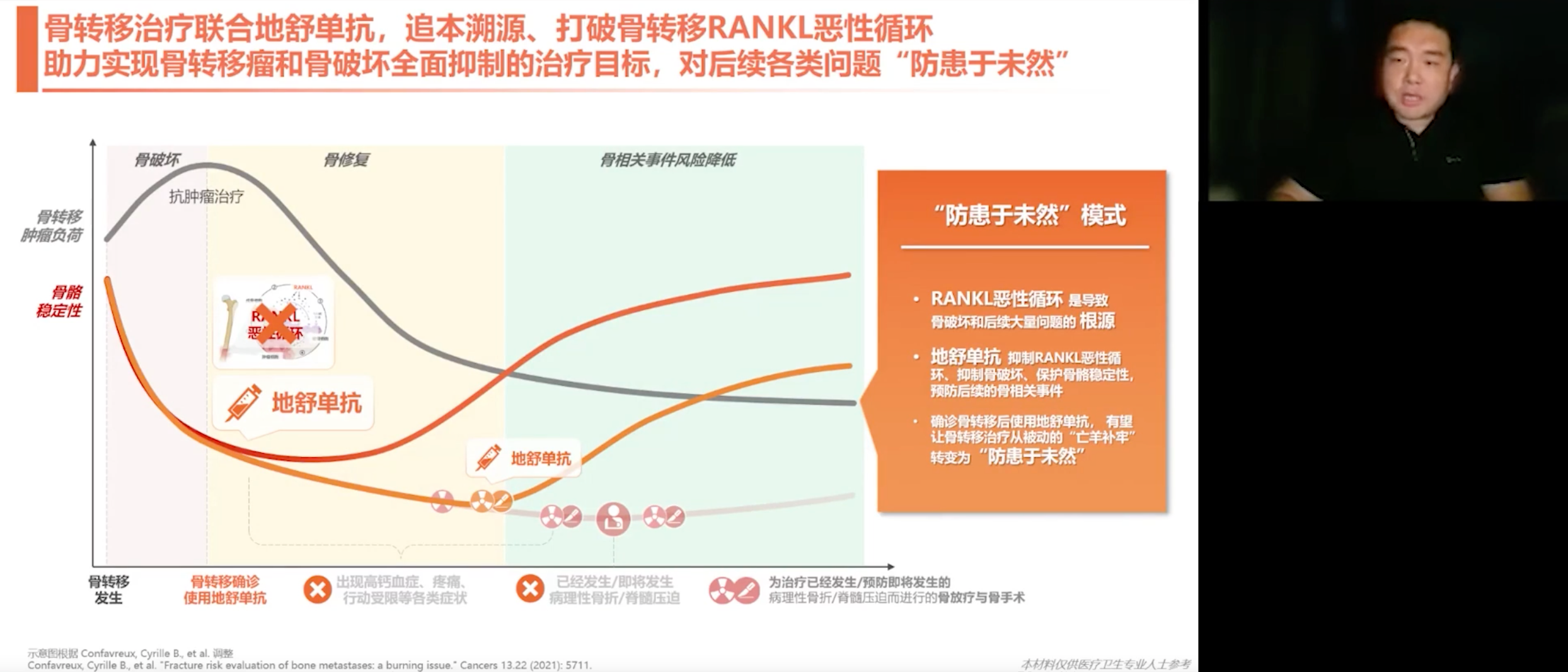

目前,骨转移的治疗策略主要聚焦于RANK和RANKL通路。骨保护治疗药物历经口服氯膦酸盐、帕米膦酸、唑来膦酸至现今的地舒单抗持续迭代,所有这些药物都围绕RANK通路发挥作用,但作用机制有所差异。

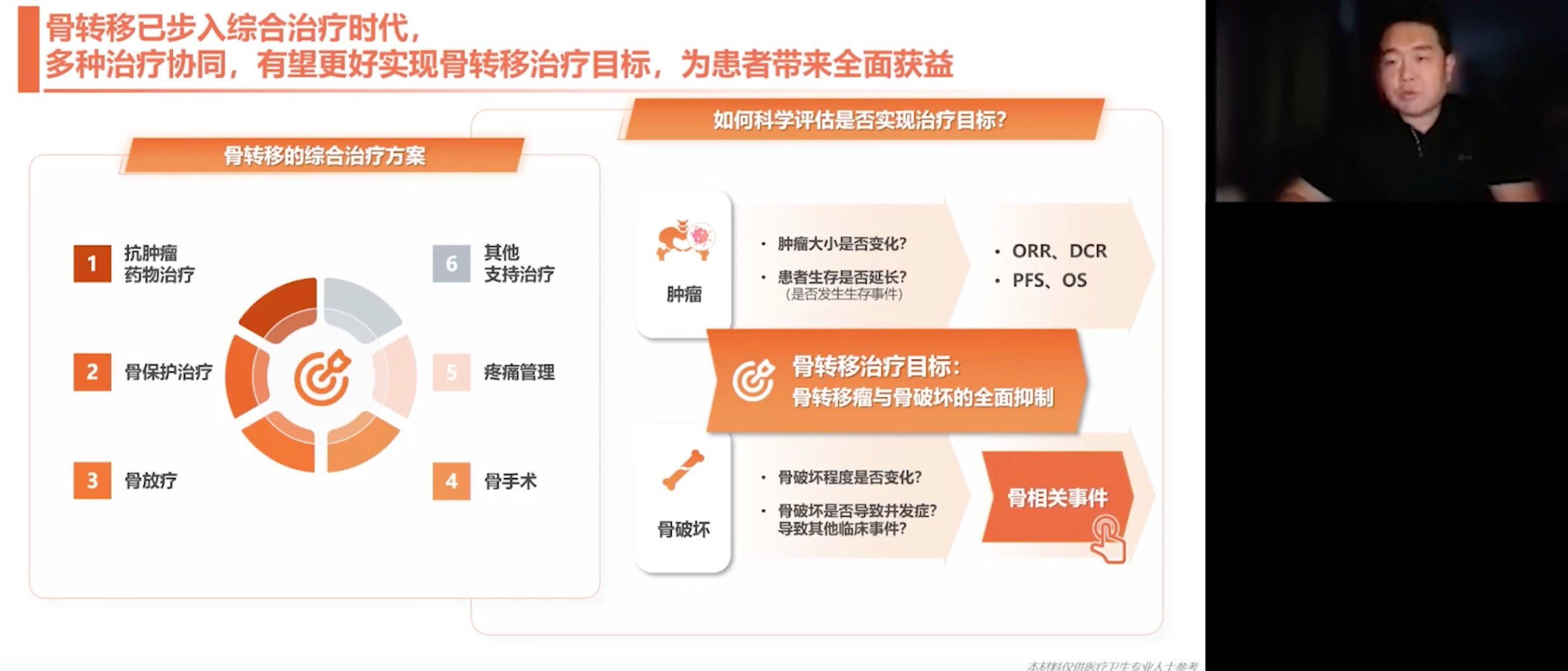

骨转移治疗的目标在于全面抑制骨破坏、缓解症状、预防病理性骨折及脊髓压迫等骨相关事件(SRE),最终降低死亡风险。骨转移治疗的综合方案在全球范围内正趋于统一,强调需要一个多学科团队(MDT)的协作,包括抗肿瘤药物治疗、骨保护治疗、骨放疗、支持治疗、疼痛管理和手术。骨科手术在此过程中更多的是为了改善患者的生活水平和生活质量。患者的整体治疗需要医院多科室共同协同完成,包括康复科等。

如何科学评价是否实现治疗目标?肿瘤大小只是其中一个指标。尤其对于姑息性、全身多发转移甚至伴有骨相关事件的患者,肿瘤大小已不再是主要的评价指标之一。更重要的是患者的生活质量和主观感受,此外,还要关注骨破坏程度是否改善,以及血钙、碱性磷酸酶等指标的变化。

归根结底,谈骨转移必须谈骨相关事件(SRE)。肿瘤骨转移导致骨骼结构受损,症状出现后需要不停地监测。许多SRE是“因”,而后续发生的一系列事件则是“果”。因此,当SRE发生时,必须警惕并持续跟进后续事件的发生。

骨转移肿瘤负荷和骨骼稳定性此消彼长,对此不能亡羊补牢,而应提前进行治疗。现在有文献正在呼吁是否可以进行预防性用药,临床试验也在探讨中。虽然骨转移的预防性用药尚未形成整体体系,但对于绝经期女性,已可通过骨转化标志物进行个性化管理,实现提前用药预防骨质疏松。

多项临床试验证实了地舒单抗在乳腺癌骨转移和前列腺癌骨转移中相比唑来膦酸的优势。因此,骨转移患者应尽早使用地舒单抗进行干预,抑制全面骨破坏,保护骨骼稳定性。其他综合方案,如康复、疼痛管理、微创手术等,都有很大帮助。放疗和手术的协同,以及综合治疗策略的尽早干预,能让骨转移患者达到最佳平衡状态,将骨相关事件发生率降到最低,这对于患者生活质量的改善具有非常大的意义。

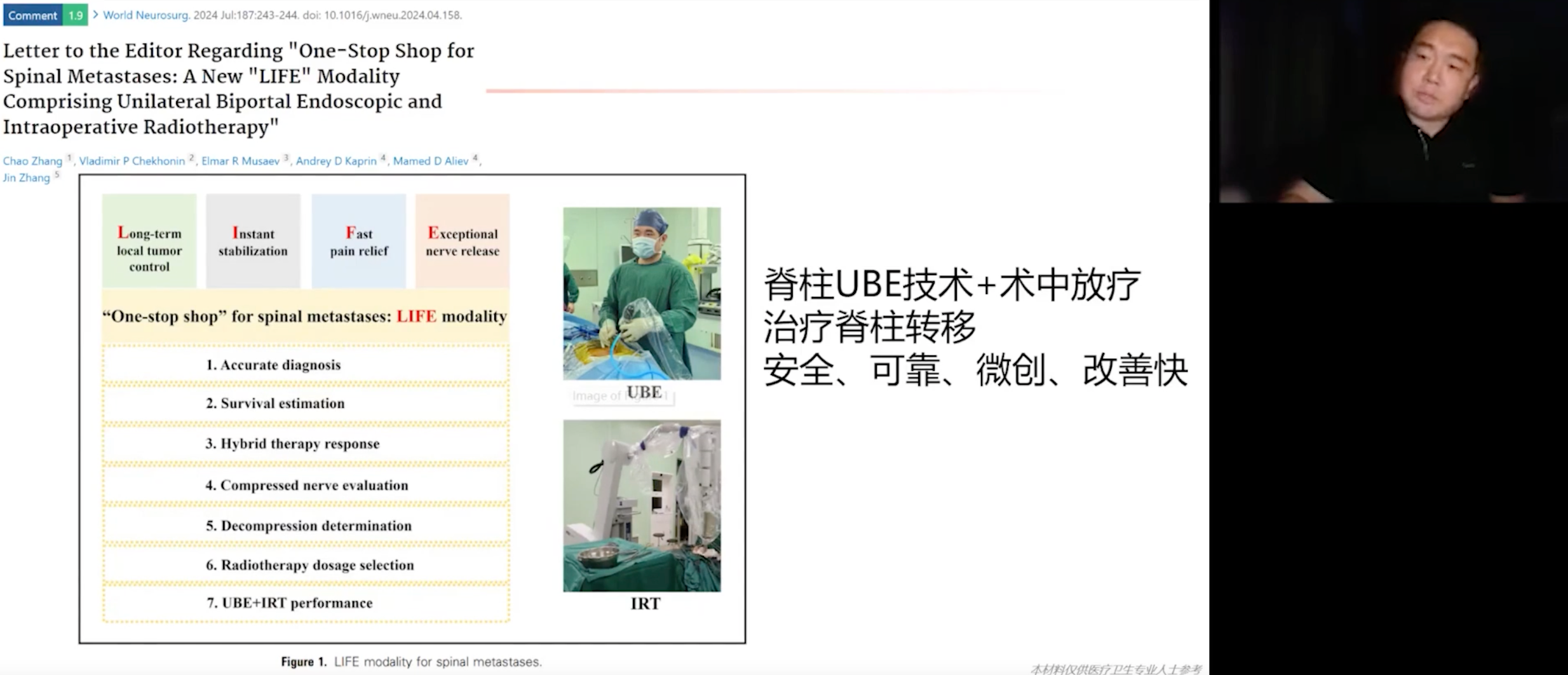

脊柱转移瘤治疗的新进展:LIFE模式

在治疗脊柱转移瘤方面,张超教授研究团队分享了新方式,即一种“一站式”脊柱转移瘤治疗模式。该模式通过采用术中放疗和脊柱微创技术来治疗脊柱转移瘤。对于部分生存期可能不满三个月、预后较差的患者,如果他们存在剧烈疼痛,或神经根和脊髓受压,放疗和各种止疼药物可能已不再有效。有些患者甚至瘫痪在床,无法活动,但疼痛的神经传导仍占据主导,这对于患者是巨大的折磨。在这种情况下,仍可采用对患者的损伤较小的微创技术,并联合术中放疗,在非常短的时间内为患者提供满意的控制。

这种模式被命名为LIFE模式:

Long-term Local Tumor Control (长期的局部肿瘤控制)

Instant Stabilization (坚强稳定的脊柱固定)

Fast Pain Relief (快速的疼痛缓解)

Effective Nerve Release (有效的神经松解)

LIFE模式具有安全可靠、微创、改善快的特点。张超教授研究团队已与国外合作方共同开展了大量工作,并在本院也开展了一系列工作,效果令人振奋。此外,张超教授研究团队还简要提及了之前在骨转移研究方面的其他探索,包括骨转移死因分析、骨转移预测分析,以及利用人工智能方式进行骨转移预测等。

环节要点

1. 地舒单抗的应用价值

预防骨相关事件:在骨转移患者中预防性使用地舒单抗,能有效降低骨不良事件(如病理性骨折)的发生率。

改善生存和生活质量:通过控制骨相关事件,地舒单抗有助于改善患者的生活质量,并可能带来生存获益。

适用范围:对溶骨性和成骨性骨转移均有效,因为它作用于两者共同的RANKL通路。

2. 骨转移的手术指征

四肢骨:主要依据 Mirels' 评分,当评分≥8分时,即使未发生骨折,也应考虑进行预防性手术干预。

中轴骨(脊柱):当出现由肿瘤引起的椎管狭窄、明确的神经根或脊髓压迫症状时,推荐手术。

个性化考量:肌肉萎缩会显著增加骨折风险,因此评估患者肌肉状态对于预判风险至关重要。

3. 骨转移与骨质疏松的鉴别诊断

诊断难点:在临床上,尤其对于接受内分泌治疗的乳腺癌患者,很难区分骨痛或骨折是由骨转移还是骨质疏松引起。

最佳诊断工具:强化核磁(Contrast-enhanced MRI)是鉴别诊断的“金标准”,其成像原理能提供最准确的判断。ECT(骨扫描)和CT的参考价值有限,CT甚至可能因“骨闪耀现象”产生误导。

4. 非关键部位骨折的处理

对于肋骨等非承重、非关键部位的骨折,是否需要改变治疗方案(如更换为CDK4/6抑制剂或加用骨改良药物)是一个值得探讨的问题,需要根据患者具体情况决定。

5. 骨保护药物的常规应用

对于高风险人群,如使用雌激素抑制剂治疗的乳腺癌患者,常规使用地舒单抗等骨保护药物,可能有助于同时降低骨质疏松和骨转移的风险,从而改善患者的整体生活质量。

排版编辑:肿瘤资讯-IRIS

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号