2024年7月28日,健康中国2024中国肿瘤MDT联盟抗血管专项工程暨POST ASCO学术会议在云端顺利召开,本次会议特邀浙江大学医学院附属第二医院张苏展教授、哈尔滨医科大学附属肿瘤医院张艳桥教授、中山大学附属第六医院邓艳红教授以及华中科技大学同济医学院附属协和医院张涛教授担任大会主席,同时还有消化道肿瘤领域内多位专家共同交流,会议内容紧跟今年ASCO重磅研究,重点关注结直肠癌、胃癌等消化道肿瘤。会议聚焦我国晚期消化道肿瘤抗血管治疗临床实践的思考,探讨消化道肿瘤治疗领域的最新研究成果和未来发展方向。

主席致辞

会议伊始,主席团在开场致辞中表示,本次POST ASCO会议将重点讨论结直肠癌外科和内科方面的进展。抗血管药物在肿瘤治疗领域发挥着越来越重要的作用,无论是单药还是联合,都能起到较好的治疗效果。抗血管药物在消化道肿瘤尤其是结直肠癌精准靶向治疗中尤为重要。除了应用现状,本次会议同时也将讨论一些小型但贴近临床实践的抗血管药物联合方案研究,期待未来有更多的临床研究揭示联合治疗模式的潜力。

Session 1: 前沿聚焦 探知未来

张涛教授主持本场首个学术讲题内容。

中山大学肿瘤防治中心陈功教授就“ASCO结直肠癌新进展——外科篇”进行深入讲解。基于本次ASCO大会中结直肠癌领域9篇口头报告、1篇临床科学研讨会的摘要以及9篇rapid oral abstract中的亮点、重点内容,了解当前结直肠癌围术期ctDNA/MRD、MSI-H新辅助免疫治疗、MSS 局部进展期结直肠癌(LARC)全程新辅助治疗( TNT)以及中低位LARC经肛全直肠系膜切除术(TaTME)的进展。陈功教授强调,目前国内外多个指南均认可新辅助治疗的重要性和有效性,促进了该领域治疗方法的规范化和标准化。

江苏省肿瘤医院朱梁军教授主持第二个学术讲题内容。

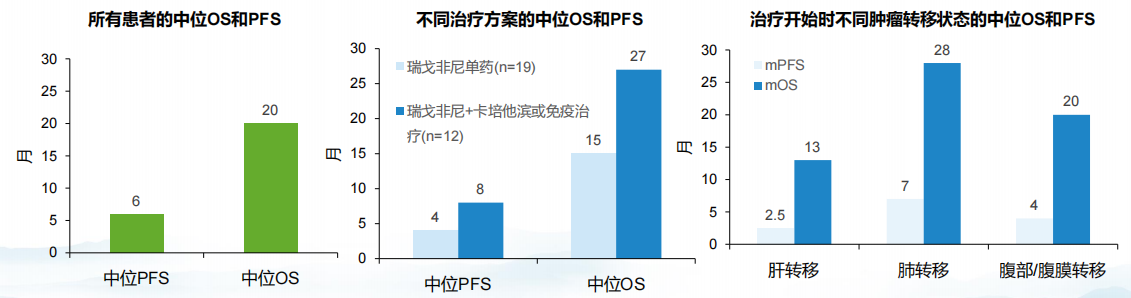

四川大学华西医院邱萌教授分享了晚期结直肠癌新进展姑息治疗策略。一线治疗中,免疫联合疗法如纳武利尤单抗加伊匹木单抗在MSI-H/dMMR mCRC患者中显示出显著的PFS获益。二线治疗方面,瑞戈非尼单药或联合化疗/免疫治疗二线治疗晚期CRC安全且可行,因此可进一步开展前瞻性研究,探索联合治疗方案。后线治疗中,瑞戈非尼与不同的PD-1联合均表现亮眼,中位OS最长近20个月,展示出“REGONIVO+”模式的强劲潜力。

图 Abs #e15552:COVID-19大流行期间瑞戈非尼二线联合治疗, mPFS 8个月,mOS 27个月

图 中国数据:瑞戈非尼联合不同PD-1表现亮眼,中位OS最长近20个月

山东第一医科大学附属肿瘤医院牛作兴教授主持了随后的“共视新观点”讨论环节。

湖南省人民医院杨建辉教授、天津医科大学肿瘤医院赵鹏教授以及河南省肿瘤医院邹宏志教授在讨论中认为,本次ASCO进展中围绕免疫治疗的组合方式和治疗期限等问题进行深入探索。对于外科医生而言,新辅助免疫治疗在MSI-H结肠癌患者中的应用带来挑战,特别是在病理完全缓解的判断上。抗血管生成药物如贝伐珠单抗在结直肠癌治疗中的应用广泛,前线和后线治疗中联合应用的研究显示出良好效果。ctDNA在术后辅助治疗中的潜在作用引起了关注,可能有助于指导长期维持治疗的决策。总的来说,随着精准医学的发展,患者分层和治疗策略将进一步精细化,以实现更佳的疗效。

Session 2: 瑞意前行 热点精读

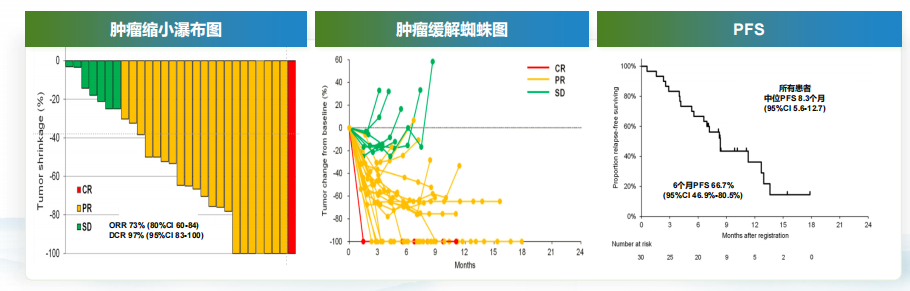

该篇章聚焦4项瑞戈非尼在消化道肿瘤领域最新研究。安徽医科大学第一附属医院郝吉庆教授主持了第一项研究讲题及讨论。海军军医大学附属长征医院王湛教授介绍了瑞戈非尼联合纳武利尤单抗和FOLFOX/CAPEOX治疗晚期胃、胃食管结合部和食管腺癌的临床研究。结果表明,瑞戈非尼联合纳武利尤单抗和FOLFOX/CAPEOX作为一线治疗用于晚期胃癌患者,显示出显著的抗肿瘤疗效和可接受的安全性。该方案的ORR达到73%,DCR为97%,6个月PFS率为66.7%,中位PFS为8.3个月。研究还发现,治疗后患者的CD8+ T细胞显著增加,而免疫抑制细胞如活化Treg细胞减少,这表明联合方案通过调节免疫微环境来增强抗肿瘤效果。尽管需要更多大规模前瞻性研究来验证,但这些初步结果为晚期胃癌患者提供了一种新的治疗选择。

图 Abs #4052:探索1L瑞戈非尼联合纳武利尤单抗和FOLFOX/CAPEOX

浙江大学医学院附属第一医院毛晨宇教授、河南省人民医院罗执芬教授、潍坊市人民医院任海朋教授在讨论中表示,目前针对胃癌一线治疗,化疗联合免疫已成为标准治疗。然而,OS仍有待提高。抗血管生成药物如瑞戈非尼在后线治疗中显示了一定潜力,而在一线治疗中的探索显示出了良好的趋势,尤其是在Ib/II期临床研究中,观察到了较高的ORR和PFS提升。这些发现提示,对于CPS评分≥5分的患者,抗血管生成药物联合免疫和化疗可能是一种有效策略。然而,需要进一步筛选合适的人群以减少不良反应的叠加。

空军军医大学西京医院张红梅教授主持第二项研究讲题及讨论。北京大学肿瘤医院耿建昊教授分享了REGINA研究的中期分析结果:新辅助方案结合瑞戈非尼、纳武利尤单抗和短程放疗在II-III期直肠癌治疗中取得了积极结果。在36例患者中,27例进行了手术,其中8例达到了病理完全缓解(pCR),占比30%,16例(64%)达到主要病理缓解(mPR)。此外,有8例患者因临床完全缓解(cCR)选择了观察等待策略。研究还表明,该方案在所有患者中,无论MMR状态如何,均显示出有前景的pCR率。尽管存在不良事件,但研究结果支持这一新辅助治疗方案的进一步研究,并可能成为LARC患者的创新去化疗模式。

图 REGINA研究中期分析疗效

宁波医疗中心李惠利医院钱海龙教授、山东省肿瘤医院孙燕来教授、苏州大学附属第一医院王振欣教授在讨论中表示,既往瑞戈非尼主要用于后线治疗,但其在新辅助治疗中的应用前景也值得期待。对于局部进展期直肠癌的新辅助治疗,分层评估和病理结果的标准化处理是关键。免疫治疗时代为MSS型患者提供了新的治疗选择,加入放疗、瑞戈非尼抗血管生成治疗可能对这些患者有益。对于局部晚期患者,同步放化疗后再观察的策略显示出积极的信号,若能达到较好的病理完全缓解,则术后可能不需要进一步治疗。

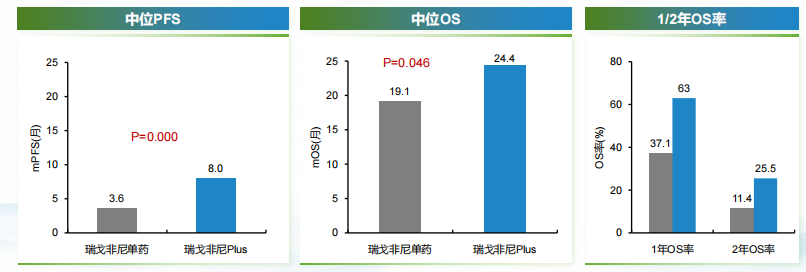

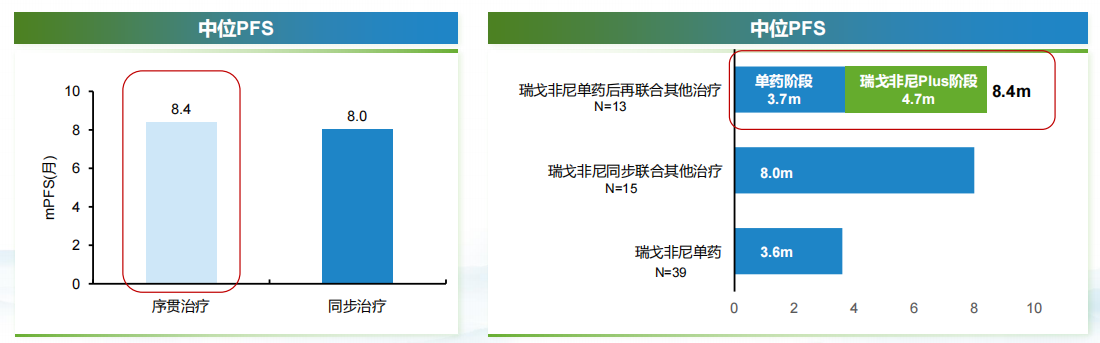

厦门大学附属第一医院叶峰教授主持第三项研究讲题及讨论。首都医科大学附属北京朝阳医院葛洋教授分享了瑞戈非尼Plus模式三线治疗转移性结直肠癌的真实世界研究。结果表明,与瑞戈非尼单药组相比,瑞戈非尼Plus组的mPFS显著延长了4.4个月(8.0个月 vs 3.6个月,P=0.000)。与此同时,OS也有明显延长(24.4个月 vs 19.1个月,P=0.046)。此外研究还发现,虽然同步联合治疗组与序贯联合治疗组的PFS无显著差异,但在序贯治疗中,瑞戈非尼单药治疗的PFS达到3.7个月后引入联合治疗,可观察到PFS额外延长4.7个月。 基于此,葛洋教授建议:对于体力状态好、肿瘤负荷大的患者,三线起始时就采用瑞戈非尼联合化疗或免疫或局部治疗(同步联合治疗); 而对于体力状态差、肿瘤负荷小的患者,可在三线起始先行瑞戈非尼单药治疗,当肿瘤SD+时再进行瑞戈非尼联合治疗(序贯联合治疗)。

图 Abs #e15562:瑞戈非尼Plus vs 瑞戈非尼单药

图 Abs #e15562:瑞戈非尼Plus中同步联合治疗 vs 序贯联合治疗

重庆医科大学附属第一医院程勇教授、上海长海医院傅强教授、福建省肿瘤医院刘捷教授在讨论中表示,瑞戈非尼作为肠癌三线治疗的标准药物,其疗效和安全性已在临床实践中得到广泛验证。在此基础上,药物的使用顺序和应用策略变得更为重要。临床实践中,瑞戈非尼Plus模式为患者提供了更多治疗选择,特别是对于一般状况较好的患者,三线治疗时即刻启动瑞戈非尼Plus治疗可能带来更好的疗效。这一策略不仅提升了治疗效果,也为未来肠癌治疗的个性化和精准化提供了新的方向,有助于推动肠癌治疗领域的发展。

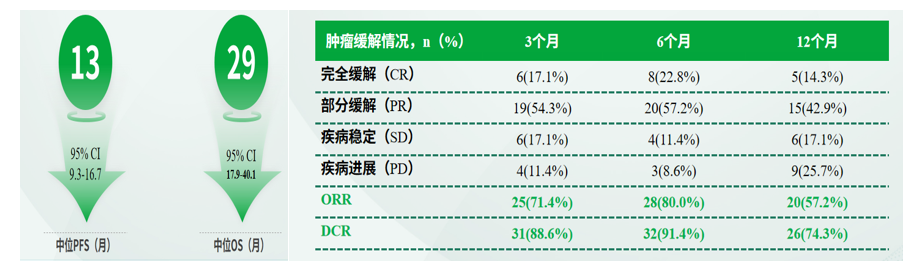

中国医学科学院肿瘤医院杨正强教授主持第四项研究讲题及讨论。华中科技大学同济医学院附属协和医院梁斌教授重点介绍了FOLFOX-HAIC联合瑞戈非尼治疗不可切除结直肠癌肝转移(CRLM)的最新成果。FOLFOX-HAIC联合瑞戈非尼治疗CRLM患者,能够显著延长患者的生存时间,中位PFS达到13个月,中位OS长达29个月,高于既往HAIC联合瑞戈非尼治疗的研究。该方案1年ORR率和DCR率分别高达57.2%、74.3%。此外,该治疗方案的耐受性良好,不良事件主要包括与HAIC相关的呕吐、高血压、恶心、发热、腹痛,以及与瑞戈非尼相关的手足皮肤反应。这些结果为HAIC联合瑞戈非尼治疗模式提供了循证医学证据支持,为CRLM患者的治疗提供了新的希望。

图 Abs #e15601:HAIC联合瑞戈非尼治疗CRLM患者疗效优异

安徽省肿瘤医院冯克海教授、北京大学肿瘤医院郭建海教授、哈尔滨医科大学附属肿瘤医院王广雨教授在讨论中表示,HAIC联合瑞戈非尼治疗结直肠癌肝转移,展现了良好的疗效和安全性,特别是减少了不良反应,提高了协同增效作用,为MDT提供了新模式。介入治疗在晚期患者中的应用越来越广泛,尤其是在系统治疗进展后的患者中显示出延长生存期的潜力。未来需要更多研究来探索最佳治疗模式和适用人群,特别是对于肿瘤负荷较小或多发性肝转移的患者。

会议总结

会议尾声,大会主席张苏展教授和张艳桥教授作会议总结,为本次学术盛会画上圆满的句号。总结中,主席讲道,本场会议不仅展现了学术的深度,也接地气地提出了未来探索的方向。特别是在肠癌领域,免疫治疗联合抗血管生成治疗的成果令人印象深刻,为临床实践提供了新思路。虽然抗血管生成治疗已被广泛应用,但今天的讨论展示了这一领域仍有广阔的研究空间,为未来的大规模验证提供了方向。

排版编辑:肿瘤资讯-Zika

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号