1、研究首次将基于ctDNA的MRD检测整合至食管癌新辅助围手术期管理,证实MRD检测在术前保器官患者筛选和术后辅助治疗决策中的双重临床应用价值。

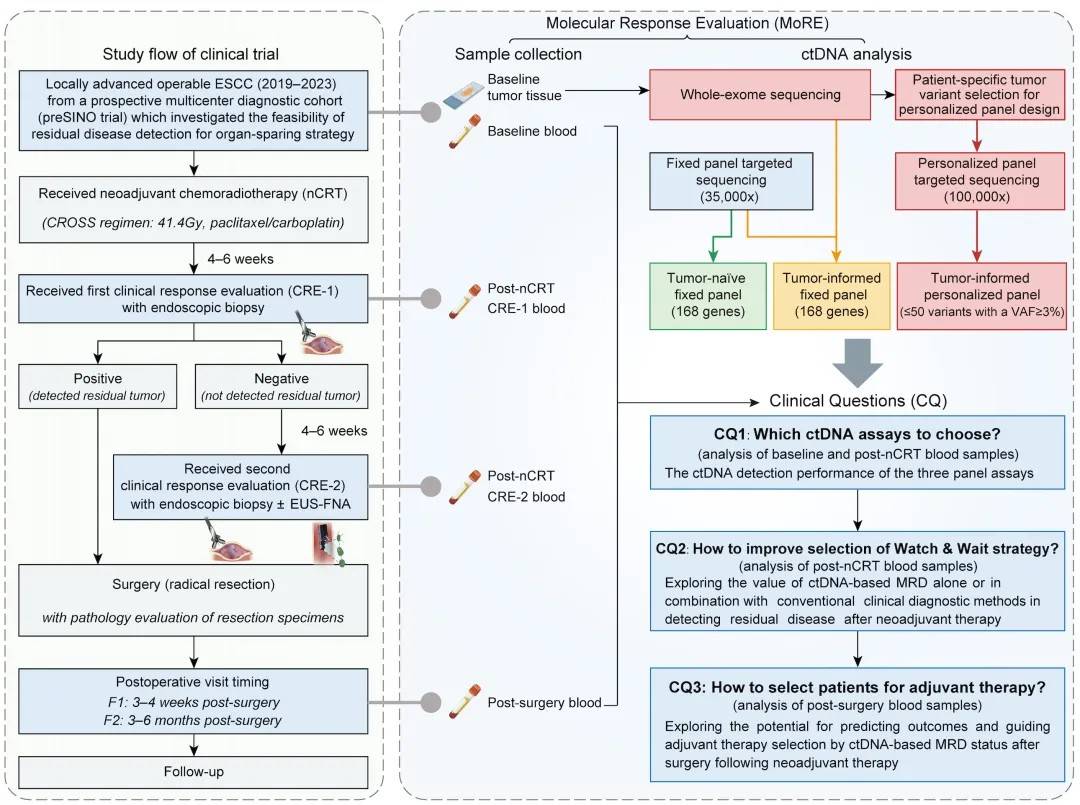

2、研究首次在食管癌中头对头对比三种主流ctDNA检测技术路线,证实个性化定制panel具有更加优异的敏感性和检测下限。

3、研究证实,将个性化ctDNA检测与传统CRE结合,能够更加精准地识别患者的肿瘤残留情况,为保器官策略提供可靠的临床依据。

4、研究证实,术后 ctDNA 状态是免疫治疗获益的独立预测因素,能够指导术后辅助治疗决策。

5、研究使用燃石朗微®进行个性化的ctDNA检测,使用燃石朗清®(168基因panel)进行肿瘤未知固定化panel检测、肿瘤知情固定化panel检测。

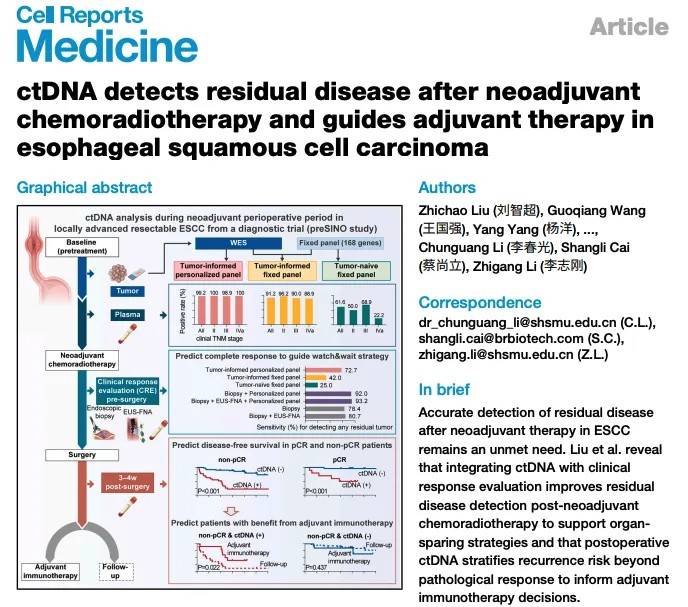

近日,上海市胸科医院胸外科李志刚教授团队牵头发起的全球首个食管癌围术期分子残留病灶(MRD)临床应用策略的研究成果,正式刊发于《Cell Reports Medicine》(IF=10.6)。研究首次将基于循环肿瘤DNA(ctDNA)的MRD检测整合至食管癌新辅助围手术期管理,证实MRD在术前保器官患者筛选和术后辅助治疗决策中的双重临床应用价值,并回答了食管癌MRD转化落地的关键细节。该研究为全球食管癌的精准诊疗管理开辟了新视角。

当前,在食管癌患者的全程诊疗中,临床医生面临如何精准判断新辅助后的残留病灶,以及术后哪些患者真正需要辅助治疗两大关键难题。对于食管癌患者,新辅助放化疗(nCRT)联合手术是标准治疗方案,但是约40%患者在接受nCRT之后即可实现病理完全缓解(pCR),在此情况下,保器官是兼具临床和社会效益的更优选项。然而,传统的临床反应评估方法(CRE)检测准确度不够理想。此外,在nCRT联合术后之后,non-pCR患者中存在部分“低危”患者可能豁免辅助治疗,从而避免治疗不良反应及治疗经济负担;pCR患者中存在部分复发转移,仍需继续甄别高危个体并给予辅助治疗干预。

作为新兴的生物标志物,ctDNA在肿瘤MRD检测和术后复发监测中,展现出巨大的检测潜力。为了深入探索基于ctDNA的MRD检测是否能够精准筛选术前保器官患者,并辅助术后治疗决策,上海市胸科医院胸外科李志刚教授团队联合燃石医学发起此次临床研究。研究开创性地将基于ctDNA的MRD检测整合至食管癌新辅助围手术期的临床管理,并取得了令人满意的临床结果。

其中,燃石医学自主研发的燃石朗微®为研究提供了个性化的ctDNA检测、燃石朗清®(168基因panel)为研究提供肿瘤未知(tumor-naïve)及肿瘤知情(tumor-informed)的固定化ctDNA检测。燃石医学蔡尚立博士担任论文共同通讯作者、王国强博士担任共同第一作者。

研究纳入132名局部晚期食管鳞癌患者,分别在基线、新辅助治疗结束后的临床反应评估节点1(CRE-1新辅助治疗结束后4-6周)、新辅助治疗结束后的临床反应评估节点2(CRE-2新辅助治疗结束后10-12周)、术后3–4周、术后3–6个月等节点收集血液样本,进行基于ctDNA的MRD检测。研究者头对头比较了当下三种主流ctDNA检测技术路线的性能,并评估ctDNA检测在疗效评估中单独与联合应用的价值,分析ctDNA检测对复发风险预测及指导辅助治疗的价值。

结果显示:

个性化定制panel性能显著优先,

基线阳性率高达99.2%

基线ctNDA检出率是评估检测敏感性的关键指标,研究员使用燃石朗微®、燃石朗清®头对头比较了三种主流ctDNA检测方法,包括:基于WES的个性化定制panel、肿瘤知情的固定化panel、肿瘤未知的固定化panel。其中,个性化定制panel在敏感性和检测下限上优势突出。

在基线ctDNA检出率中,个性化定制panel敏感性显著高于其他两种(99.2% vs. 91.2% vs. 61.6%),最低检测线(LOD)低至0.0036%,能够捕捉更低负荷的ctDNA。此外,99.5%个性化定制panel检测的肿瘤基因突变未包含在固定panel中,进一步说明个性化定制ctDNA panel的重要性。

在新辅助治疗后的两次临床反应评估节点中, 个性化定制ctDNA panel显示出比另外两种固定panel更优的ctDNA检出性能(CRE-1节点: 48.8% vs 29.5% vs 20.2%;CRE-2节点: 40.6% vs 20.3% vs 14.5%)。这意味着,在新辅助治疗后(肿瘤负荷降低的情况下),个性化定制ctDNA panel策略的灵敏度与检测下限具有更好的优势,为食管癌围术期选择何种ctDNA技术路线提供了明确的应用指导。

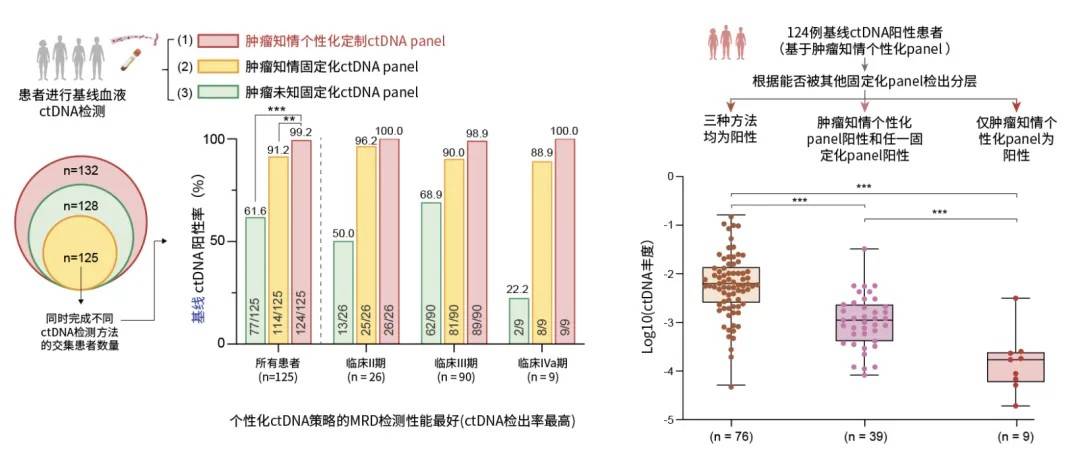

个性化ctDNA结合传统CRE,能够大幅提升MRD的检测精准度

在新辅助治疗后,研究员对CRE-1、CRE-2两个关键节点进行疗效评估以判断判断残留肿瘤情况。其中,传统CRE采用欧洲preSANO研究推荐的原发灶内镜深挖活检及超声内镜指导下的可疑淋巴结穿刺(EUS-FNA);分子评估采用ctDNA检测。

在诊断任意残留癌(non-pCR)患者时,单独使用个性化ctDNA检测敏感性达到72.7%,显著优于两种固定panel(42.0% vs. 25.0%),展示了个性化ctDNA检测在MRD中的优势;将个性化ctDNA检测与传统临床反应评估手段联用时,预测非pCR的敏感性从78.4%-80.7%显著提升至92.0%-93.2%,假阴性率(漏诊率)从传统方法的19.3%-21.6%显著降低至6.8%-8.0%。

这意味着,将个性化ctDNA与传统CRE结合,能更准确地识别出真正无癌残留(pCR)的潜在保器官候选者,并有效减少因传统CRE漏诊导致的治疗延误。

ctDNA状态可作为独立预测因素,指导术后辅助治疗决策

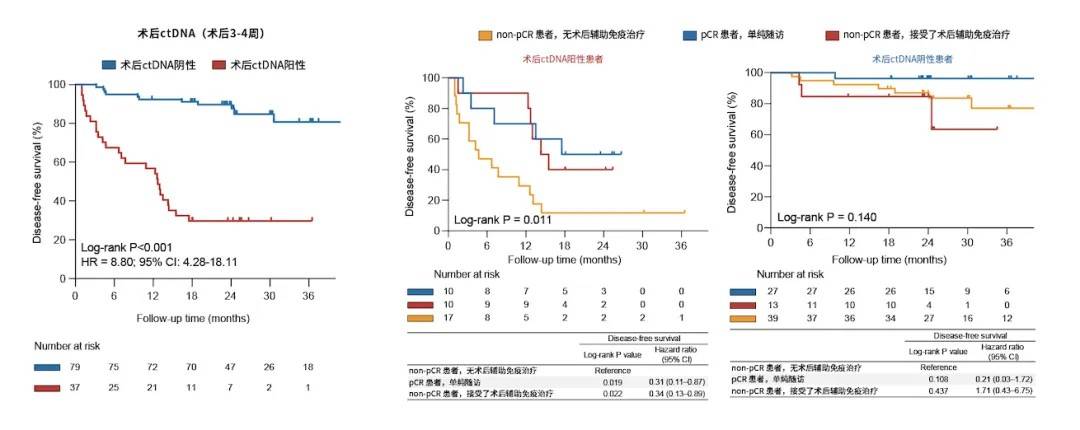

为了进一步明确ctDNA检测对于食管癌患者术后的预后价值和指导意义,研究员对食管鳞癌患者术后关键Landmark时点(术后3-4周)的血液样本进行个性化ctDNA检测。

在术后ctDNA阳性的患者无病生存期(DFS)显著短于术后ctDNA阴性的患者。对于术后病理显示有残留癌(non-pCR)的患者(当前标准推荐辅助免疫治疗),研究发现,Landmark点ctDNA 阳性患者接受辅助免疫治疗相较未接受治疗患者,DFS显著改善(P=0.022;HR=0.34);而 ctDNA 阴性患者,无论是否接受辅助免疫治疗,DFS 均无显著差异(P=0.437)。进一步纳入年龄、性别、基线肿瘤分期等临床变量的多因素 Cox 回归分析,仍证实术后 ctDNA 状态是辅助免疫治疗获益的独立预测因素(调整后 HR=0.24,P=0.021)。

这意味着,术后个性化ctDNA检测可对non-pCR 患者进行精准风险分层。ctDNA阳性者推荐辅助治疗(显著获益),而ctDNA阴性者则可能考虑单纯随访即可(避免治疗不良反应和经济负担)。同时,即使是pCR患者,若术后ctDNA阳性,也提示高复发风险与较差的DFS,可考虑对这类pCR“高危患者”进行辅助干预。

对于食管癌患者,无论是在新辅助后精准筛选适合保器官策略的患者,还是在术后建立风险分层实施辅助治疗策略,都离不开对MRD的精准检测。本研究全球首创性地提出在食管癌围手术期整合MRD和传统CRE进行评估,并结合病理分期实施适应性治疗策略,突破性地将食管癌从经验治疗模式,推向更加精准地个性化分子诊疗新阶段,让患者能够真正从科学的精准管理中获益。

排版编辑:肿瘤资讯-AS

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号