胸腺非典型类癌虽较罕见,但具有较高的复发和转移风险,治疗手段有限。近年来,免疫检查点抑制剂为部分实体瘤带来了治疗突破,但在神经内分泌肿瘤领域,其疗效尚不明确,筛选潜在获益人群成为关键。本文分享一例胸腺非典型类癌伴远处淋巴结转移的完整诊疗过程,该患者在标准化疗后通过免疫治疗标志物筛选,接受PD-1单抗单药治疗,获得持续的肿瘤缓解,为临床上选择免疫治疗提供宝贵经验。

病例介绍

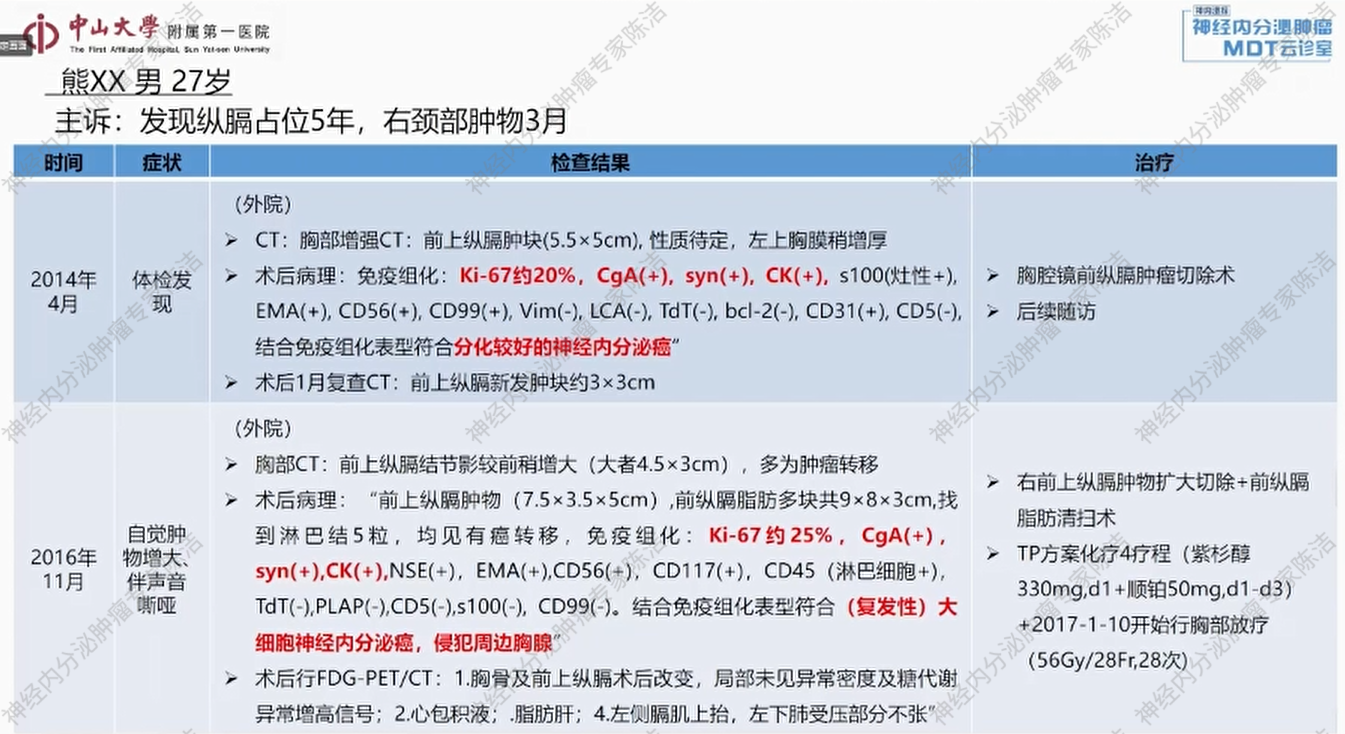

患者为27岁男性。

外院诊疗经过:患者于2014年4月体检时发现前上纵隔肿块(5.5*5cm),于外院接受了胸腔镜下前纵隔肿瘤切除术。术后病理:免疫组化:Ki-67约20%,CgA(+),syn(+),CK(+),S100(灶性+),EMA(+),CD56(+),CD99(+),Vim(-),LCA(-),TdT(-),bcl-2(-),CD31(+),CD5(-),结合免疫组化表型符合分化较好的“神经内分泌癌“。

术后1月复查CT发现前上纵隔新发肿块(3*3cm),患者未接受进一步治疗,选择定期随访。

2016年11月,患者因出现声音嘶哑等症状复查,胸腹CT提示前上纵隔结节影较前增大(大者4.5*3cm),再次于外院接受“右前上纵隔肿物扩大切除+前纵隔脂肪清扫术”。术后病理:前上纵隔肿物(7.5*3.5*5cm),找到淋巴结5粒,均见有癌转移,免疫组化:Ki-67约25%,CgA(+),Syn(+),CK(+),NSE(+),EMA(+),CD56(+),CD117(+),CD45(淋巴细胞+),TdT(-),PLAP(-),CD5(-),S100(-),CD99(-)。结合免疫组化表型符合(复发性)大细胞神经内分泌癌,侵犯周边胸腺。

术后行FDG-PET/CT,提示胸骨及前上纵隔术后改变,局部未见异常密度及糖代谢异常增高信号;心包积液。

术后,外院予患者“紫杉醇+顺铂”方案化疗4疗程,并于2017年1月10日开始行胸部放疗。此后患者定期随访。

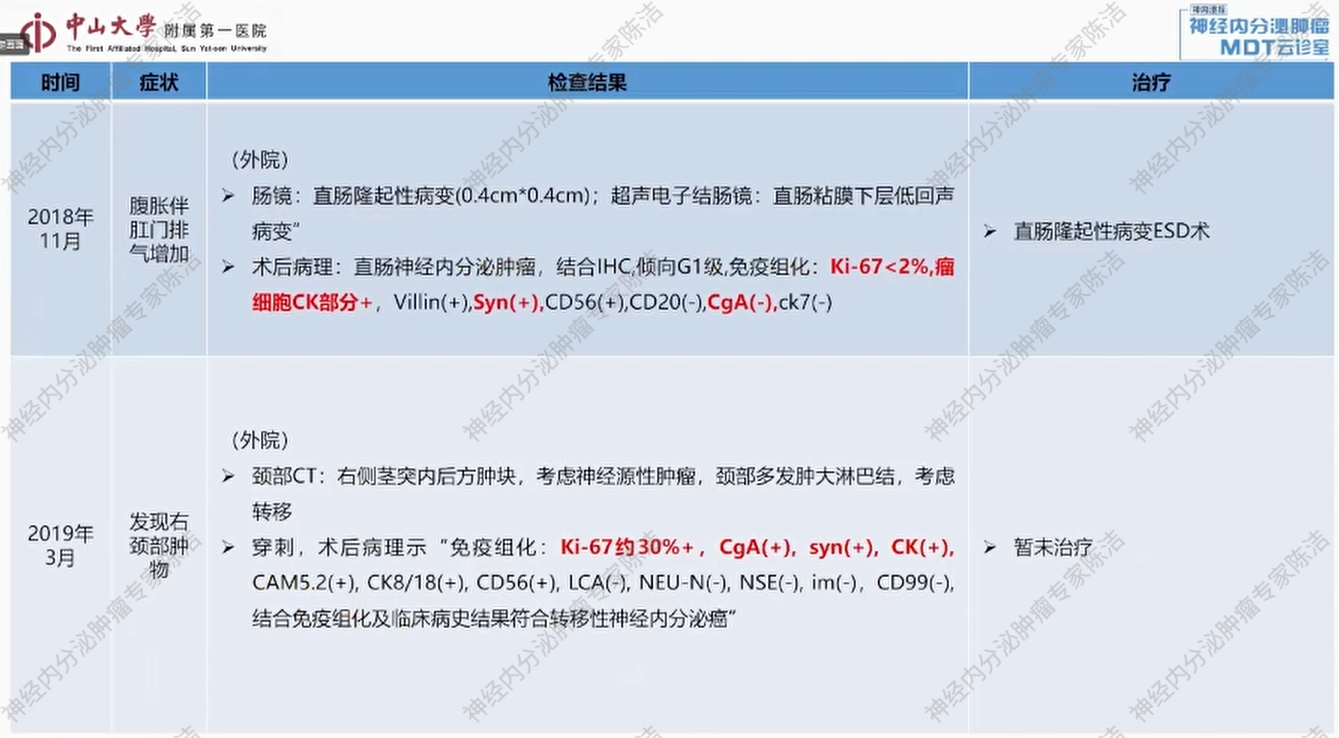

2018年11月,患者因腹胀、肛门排气增多就诊,肠镜检查发现直肠隆起性病变(0.4*0.4cm),超声电子结肠镜:直肠黏膜下层低回声病变。遂行直肠隆起性病变ESD术。术后病理:直肠神经内分泌肿瘤,结合IHC,倾向于G1;免疫组化:Ki-67<2%,瘤细胞CK部分+、Syn(+)、CgA(-)。

2019年3月,患者发现右颈部肿物,外院颈部CT提示右侧茎突内后方肿块,颈部多发肿大淋巴结,考虑转移。行穿刺活检,病理:免疫组化:Ki-67约30%+,CgA(+),符合转移性神经内分泌癌。

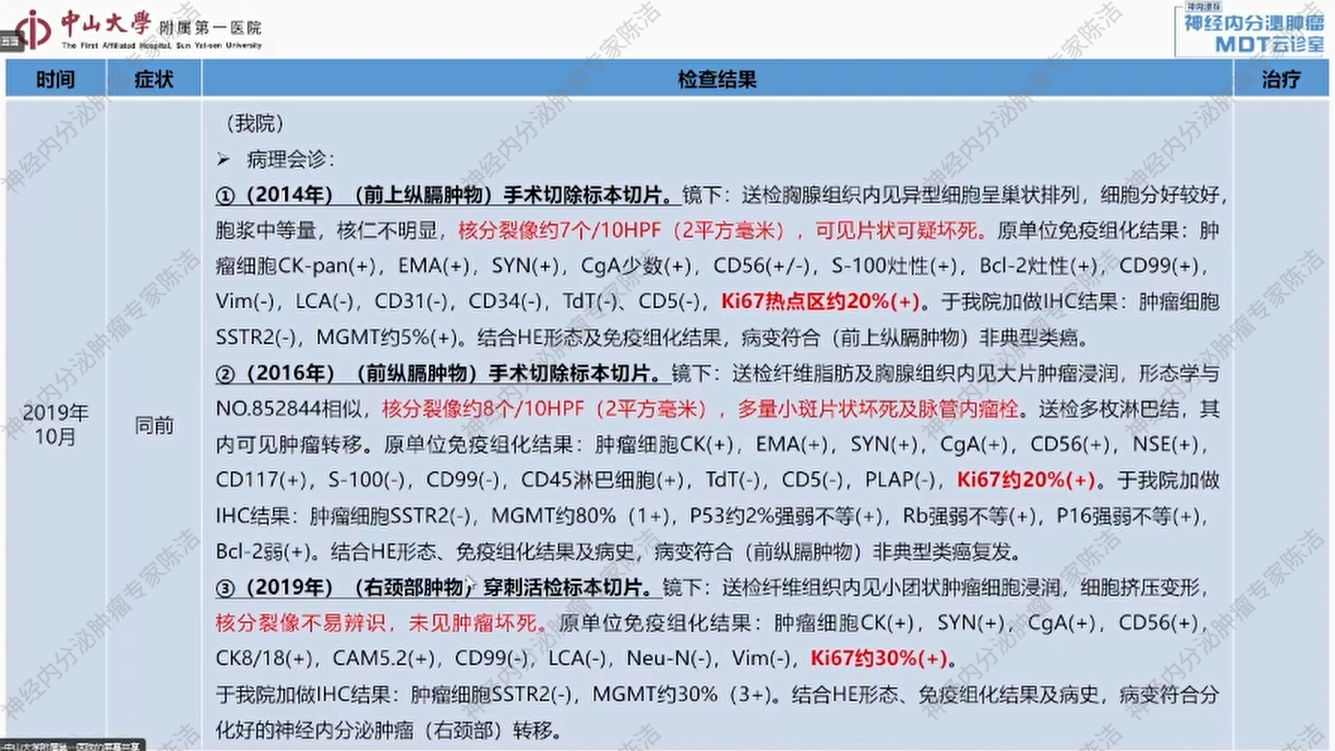

为求进一步诊治,患者于2019年10月至广州中山一院就诊。对患者三次(2014年、2016年前纵隔肿物手术切除标本及2019年右颈部肿物穿刺活检标本)病理标本进行会诊,均诊断为分化好的神经内分泌肿瘤,考虑为非典型类癌,具体如下图所示:

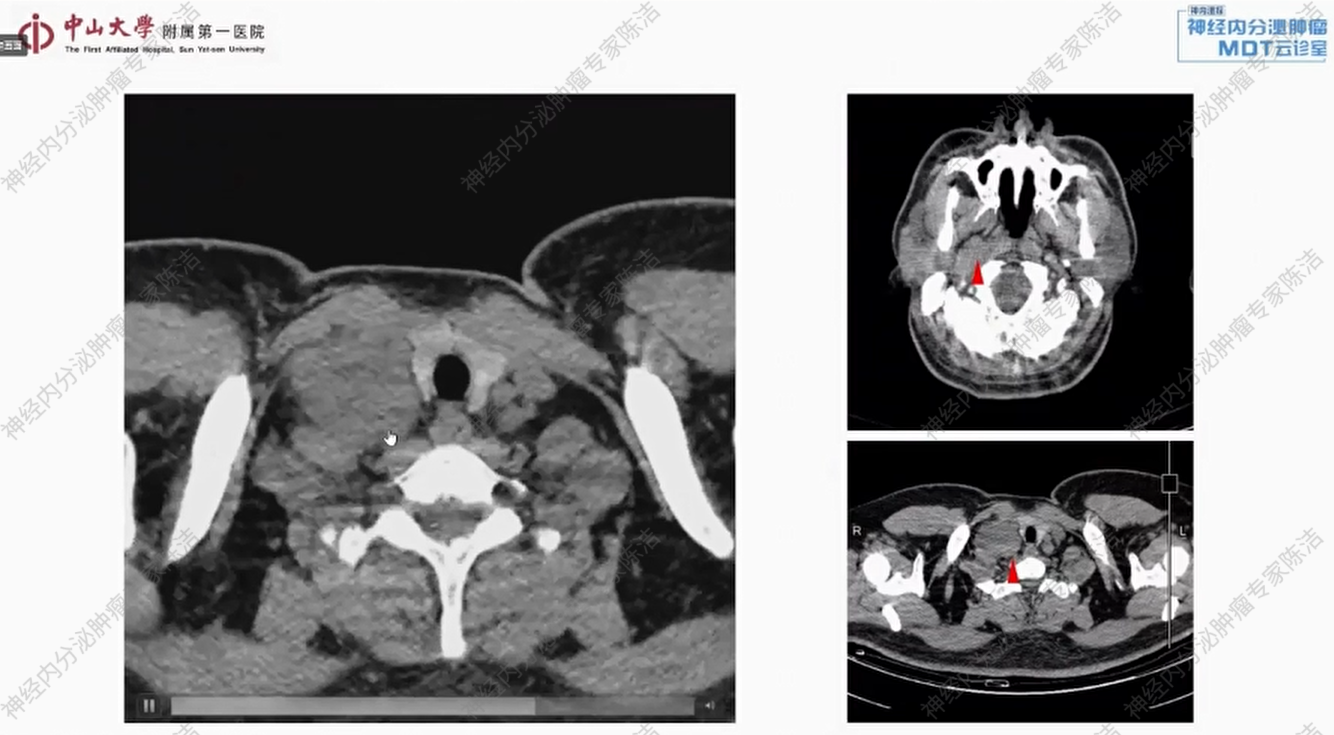

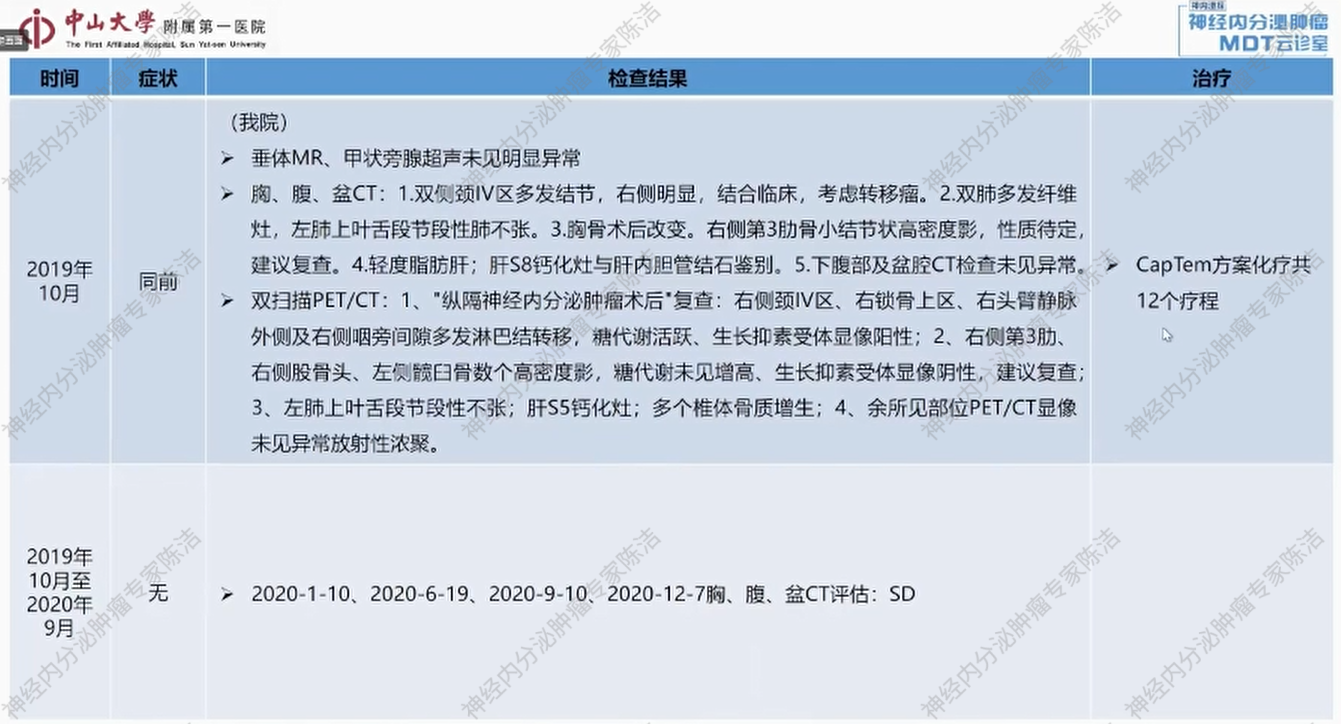

患者垂体MR、甲状腺超声未见明显异常。胸、腹、盆CT:双侧颈Ⅳ区多发结节,右侧明显,结合临床,考虑转移瘤。

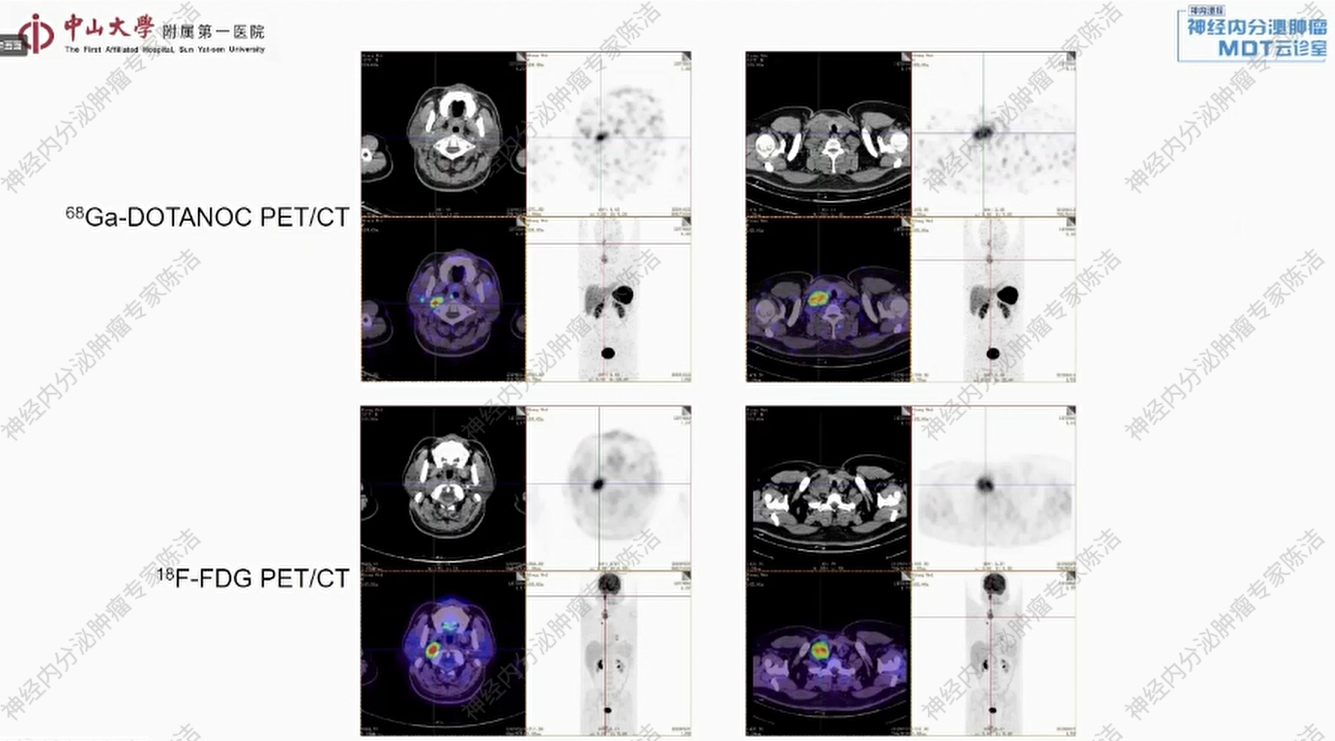

68Ga-DOTANOC及18F-FDG-PET/CT双扫描:"纵隔神经内分泌肿瘤术后"复查:右侧颈Ⅳ区、右锁骨上区、右头臂静脉外侧及右侧咽旁间隙多发淋巴结转移,糖代谢活跃、生长抑素受体显像阳性;右侧第3肋、右侧股骨头、左侧髋臼骨数个高密度影,糖代谢未见增高、生长抑素受体显像阴性。

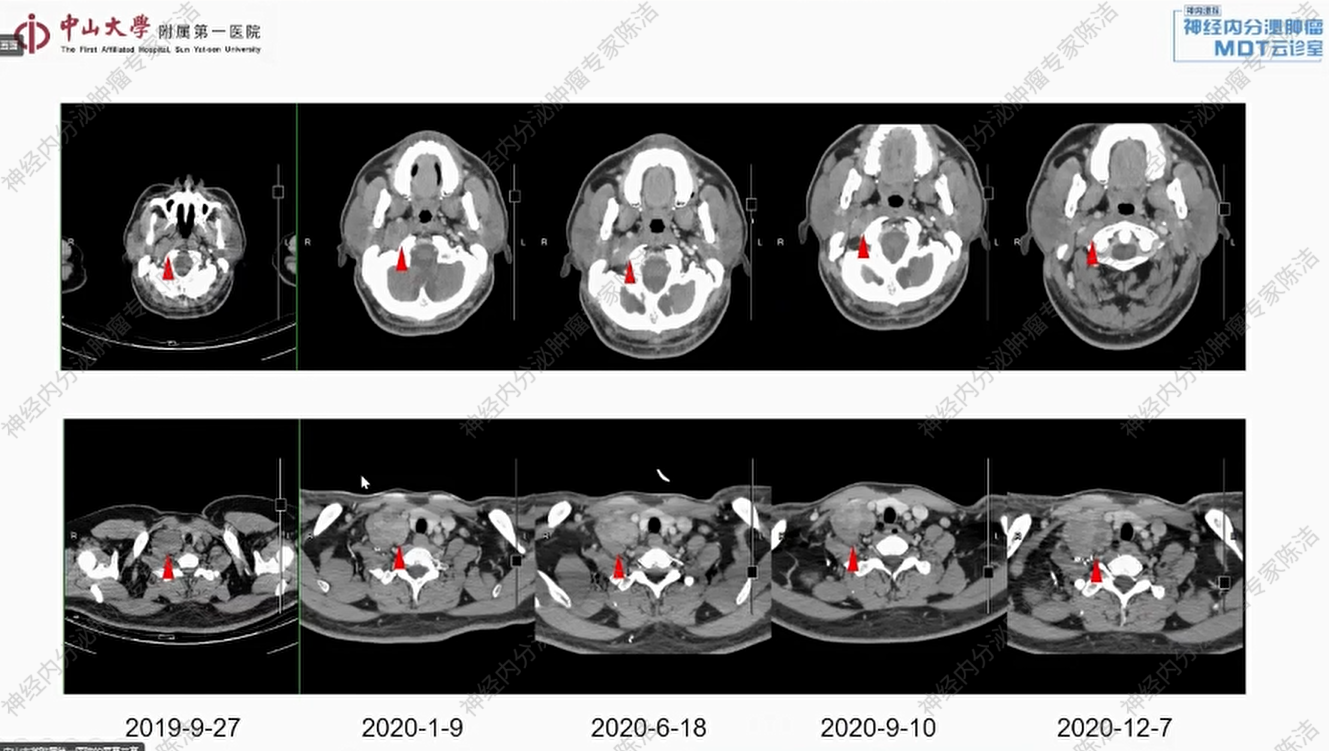

随后予以卡培他滨+替莫唑胺(CAPTEM)方案化疗,共完成12个周期治疗,期间多次复查CT,评估疗效为疾病稳定(SD)。

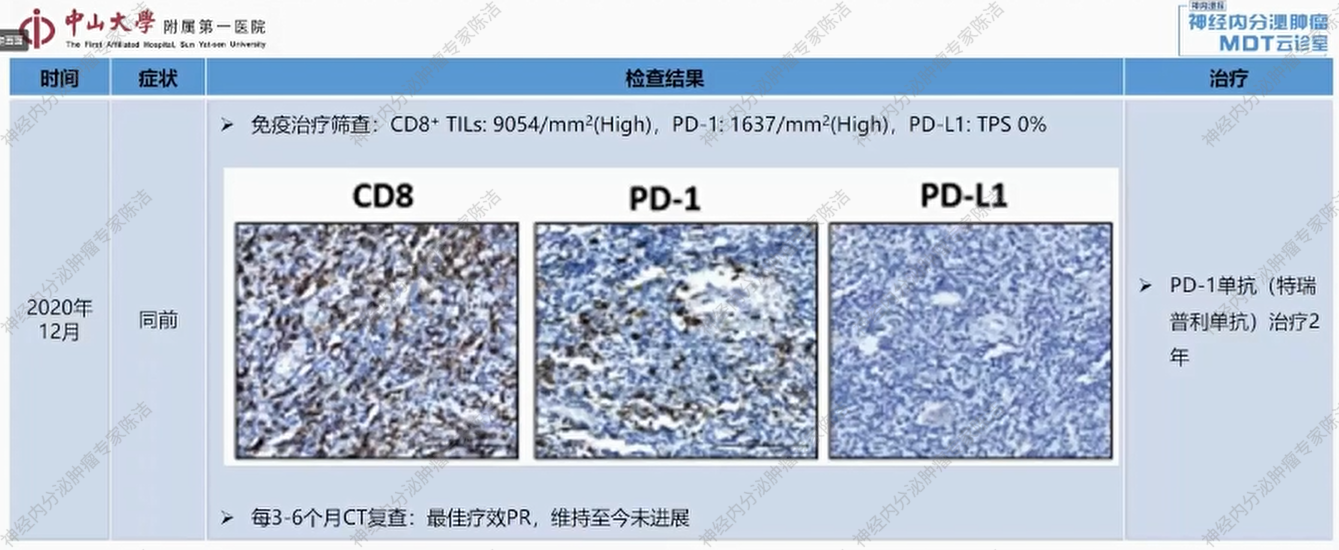

患者于2020年12月行免疫治疗标记物检测,提示:CD8+TILs:9054/mm2(High),PD-1:1637/mm2(High),PD-L1:TPS 0%。结果提示可能对免疫治疗敏感。遂开始接受PD-1单抗(特瑞普利单抗)单药治疗,维持治疗2年。

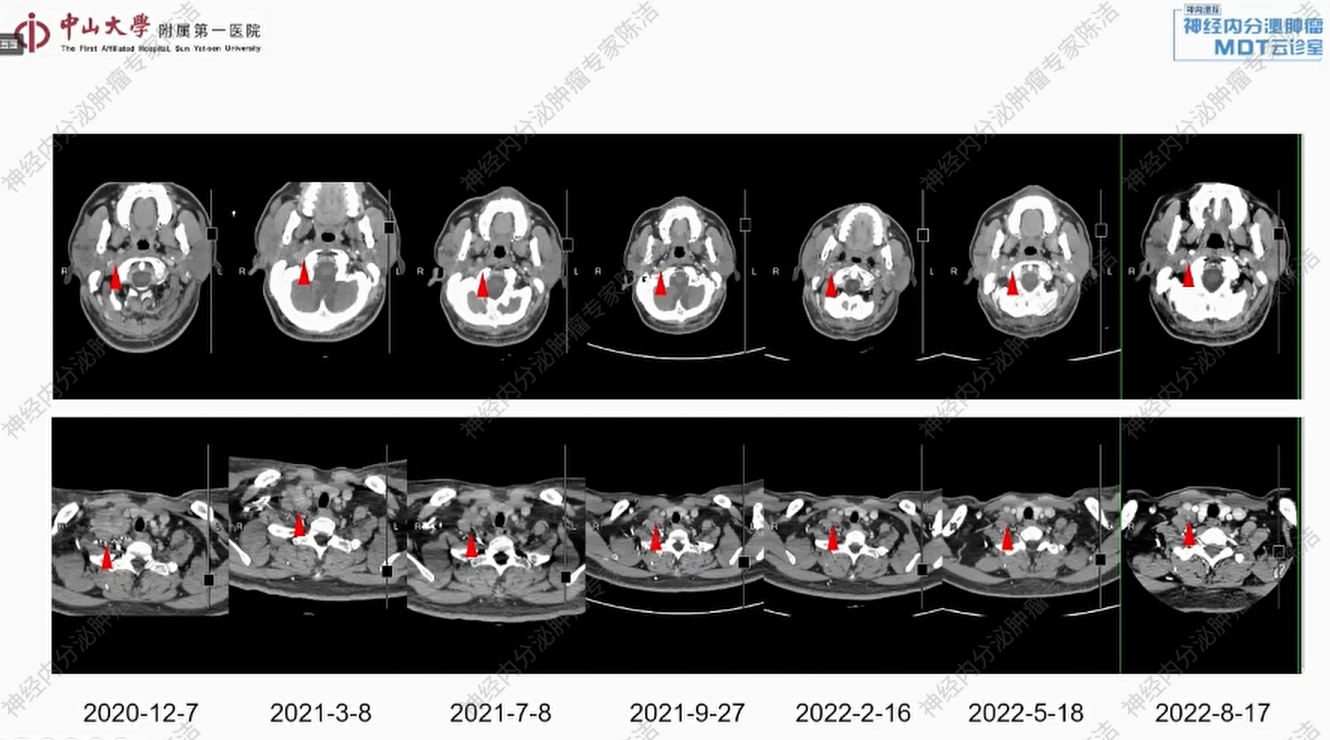

期间每3-6个月CT复查,最佳疗效为PR(部分缓解),维持至今未进展。

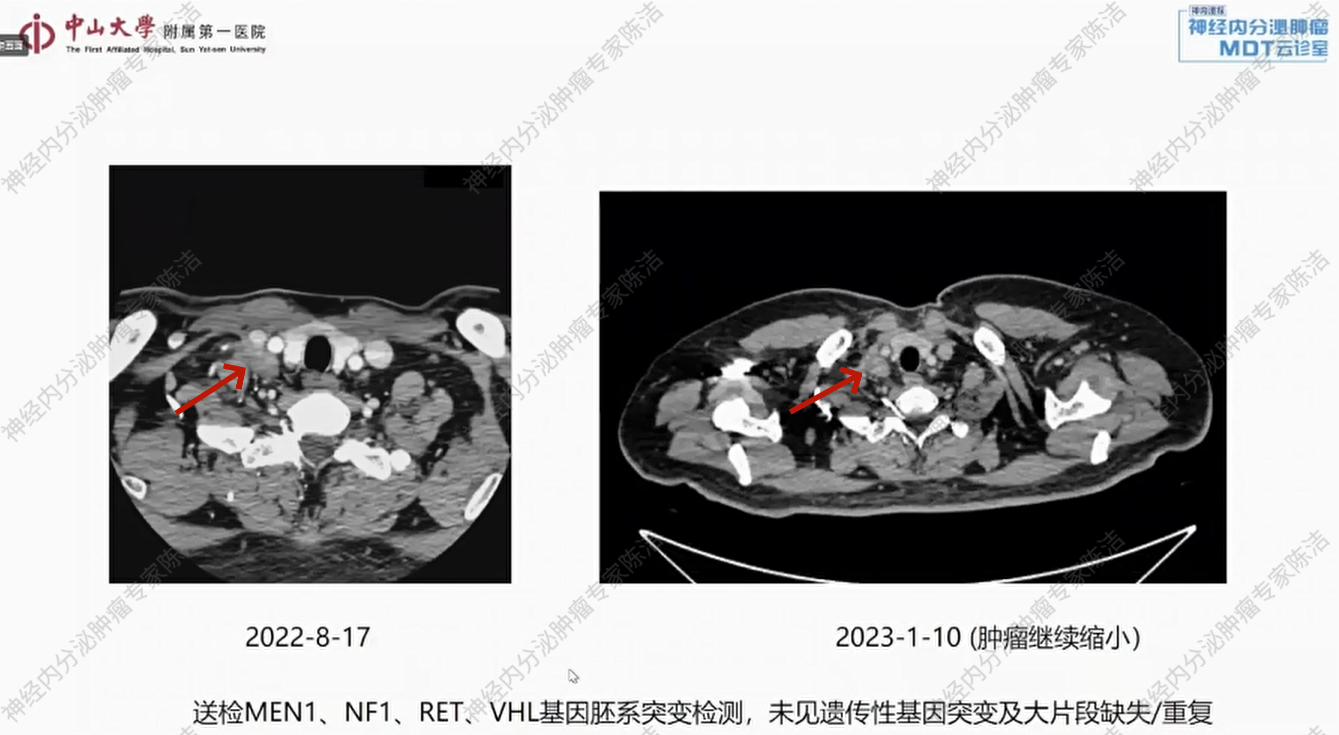

免疫治疗使用2年后停药,2023年1月复查CT提示肿瘤继续缩小。

另外,该患者送检MEN1、NF1、RET、VHL基因胚系突变检测,未见遗传性基因突变及大片段缺失/重复。

多学科团队(MDT)讨论

李媛教授:回顾该患者长达数年的病理资料,关键在于明确其原发灶的诊断。综合2014年及2016年纵隔肿瘤病理,形态学及免疫组化特征均符合前上纵隔非典型类癌。2019年颈部淋巴结穿刺病理符合胸腺来源的神经内分泌肿瘤转移。同时确认患者存在直肠神经内分泌肿瘤(G1)。

徐俊彦教授:该患者的PET/CT表现为“双阳性”,即糖代谢活跃、生长抑素受体显像阳性。这提示肿瘤增殖活跃,与非典型类癌的病理特征相符。SSTR表达水平不太高,也预示着单纯使用生长抑素类似物治疗效果可能有待商榷。

汤伟教授:从CT影像对比中可以清晰地看到,患者在使用CAPTEM化疗的一年间,颈部转移淋巴结的大小基本稳定,未见明显变化。在接受特瑞普利单抗治疗后,病灶就出现了显著的缩小,并且这种缩小趋势在后续的观察中是持续的,甚至在停药后依然存在。

陈洁教授总结

该病例是本团队早期尝试免疫治疗的案例,具有较高的代表性。患者为年轻男性,原发部位为胸腺的神经内分泌肿瘤,接受了两次胸腺神经内分泌肿瘤手术,术后出现右锁骨上淋巴结转移。

需注意的是,胸腺神经内分泌肿瘤有15%与遗传相关,因此,我们团队在患者就诊时,为其排查了遗传因素,对其垂体、甲状旁腺进行相应影像学检查,并对多个遗传性神经内分泌肿瘤相关基因进行胚系基因突变检测,结果显示患者无遗传相关问题,所患为散发的胸腺神经内分泌肿瘤。同时,该患者直肠还存在直肠神经内分泌肿瘤,考虑为散发的,为多原发肿瘤的一种。

双扫描PET/CT检查提示,肿瘤糖代谢活跃,生长激素受体虽有一定表达,但表达水平不高,预期该患者难以从生长抑素类似物治疗中获益。为此,该患者来院后,一线治疗采用了CAPTEM方案化疗。该方案常用于高分化神经内分泌肿瘤,但对于胸腺神经内分泌肿瘤,多数患者用药后肿瘤仅能维持稳定状态,与胰腺神经内分泌肿瘤约30%的患者用药后肿瘤缩小的情况不同。本患者使用CAPTEM方案治疗一年,肿瘤达到稳定状态。考虑到CAPTEM方案的骨髓抑制毒性,用药一年后停药。

此时,团队正致力于探讨不同部位神经内分泌肿瘤的免疫微环境,以筛选可能对免疫治疗敏感的患者。遂对该患者的病理标本进行两项重要标志物筛查,即CD8+肿瘤相关淋巴细胞浸润免疫组化染色和PD-1免疫组化染色。结果显示,患者CD8+肿瘤免疫相关淋巴细胞浸润程度高,PD-1呈高表达。基于这两项高表达标志物,推测患者可能从免疫治疗中获益,遂给予单药特瑞普利单抗治疗。从后续的复查中可以看到,患者单药免疫治疗的疗效显著,达到大PR(部分缓解)并持续处于PR 状态。使用特瑞普利单抗两年后,考虑到免疫治疗一般用药两年左右需停药,且患者有生育需求,遂停止用药,停药后肿瘤仍处于持续缓解中。

此病例表明,通过现有经典标志物筛选,可找出免疫治疗可能获益的潜在患者。随着分子分型在临床应用的不断成熟,未来或可采用分子分型进行筛选。但现阶段,检测这些经典标志物仍是较为可行的方法,有助于筛选出能从免疫治疗中获益的患者。

更多精彩病例,可点击或复制以下链接,粘贴到浏览器查看神经内分泌肿瘤MDT云诊室-神经内分泌肿瘤免疫治疗专场回放:

https://doctor.liangyihui.net/#/doc/113808

本文仅供健康科普使用,不能作为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅。

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号