2025年美国临床肿瘤学会(ASCO)于5月30日至6月3日在美国芝加哥召开,汇集了全球众多肿瘤领域的权威专家,共同探讨癌症治疗的最新突破与临床实践创新。

在本届ASCO大会中,公布了多项关于前列腺癌创新疗法的研究进展,探讨了前列腺癌领域目前的治疗难点以及潜在的创新治疗趋势。

为此,“百家争鸣话标行”——2025 肿瘤全周期规范化管理项目特邀北京大学肿瘤医院盛锡楠教授分享2025年ASCO大会上有关转移性去势抵抗性前列腺(mCRPC)的创新治疗及联合治疗进展,特殊病理类型神经内分泌前列腺癌(NEPC)治疗进展,以及PTEN生物标志物在前列腺癌精准诊疗中的应用价值等,为临床医生提供最新的学术视野。

专家简历

北京大学肿瘤医院泌尿肿瘤内科副主任

中国抗癌协会泌尿生殖肿瘤整合康复专业委员会副主任委员

中国抗癌协会泌尿系统肿瘤专业委员会常委

中国临床肿瘤学会(CSCO)理事

中国临床肿瘤学会肾癌专家委员会常委兼秘书长

中国临床肿瘤学会尿路上皮癌专家委员会常委

国家肿瘤质控中心膀胱癌质控专家委员会委员

北京肿瘤防治研究会泌尿肿瘤分委会候任主任委员

北京抗癌协会泌尿生殖肿瘤专委会青委会主任委员

北京医学会肿瘤分会常委

前列腺癌是 112 个国家/地区男性最常见的癌症,占癌症的 15%;每年的新病例数将从 2020 年的 140 万增加到 2040 年的 290 万。亚洲前列腺癌的总体死亡率低于其他地区,但随着时间的推移,发病率和死亡率的上升是显而易见的,尤其是在中国。1

mCRPC治疗的困境及治疗进展

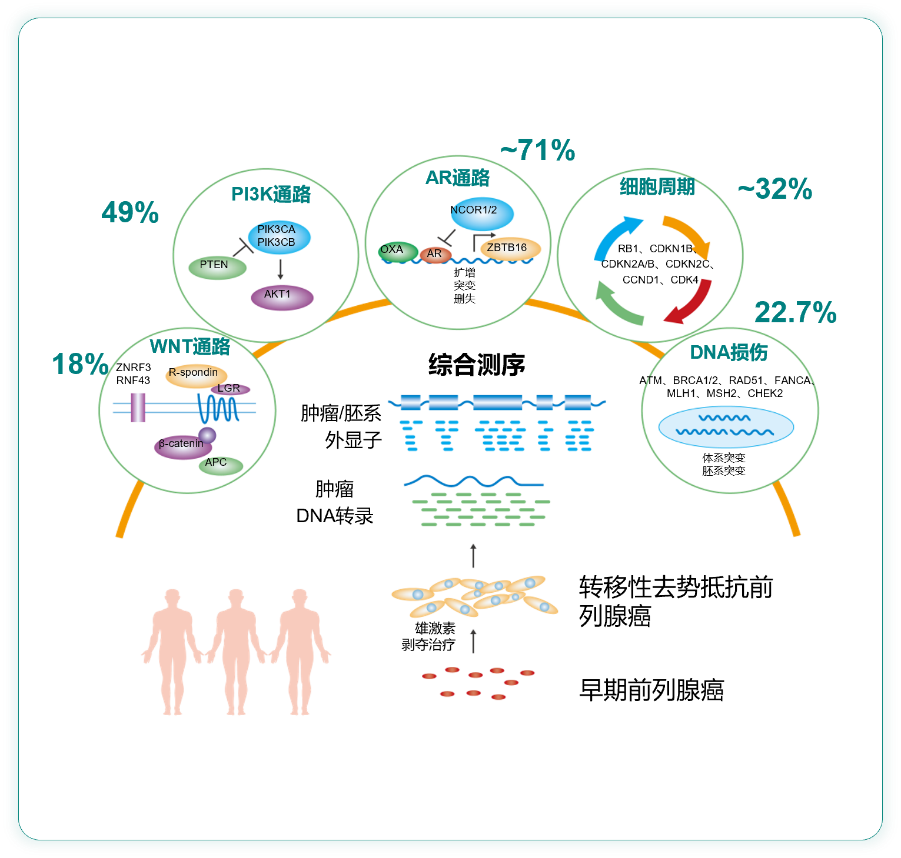

mCRPC是前列腺癌治疗的难点,患者一旦进展为mCRPC,疾病进展率增加至74%,全因死亡风险增加至56%,存在极大的治疗需求2。mCRPC具有较高的分子异质性,多种基因组改变与mCRPC相关,其中涉及AR通路、PI3K通路、细胞周期和DNA损伤修复通路等3。因此,仅仅依靠现有的作用机制药物的单一治疗手段往往无法满足所有患者的需求,需要更多创新治疗方案及联合治疗方案以延 mCRPC患者生存。

1. mCRPC创新药物治疗进展

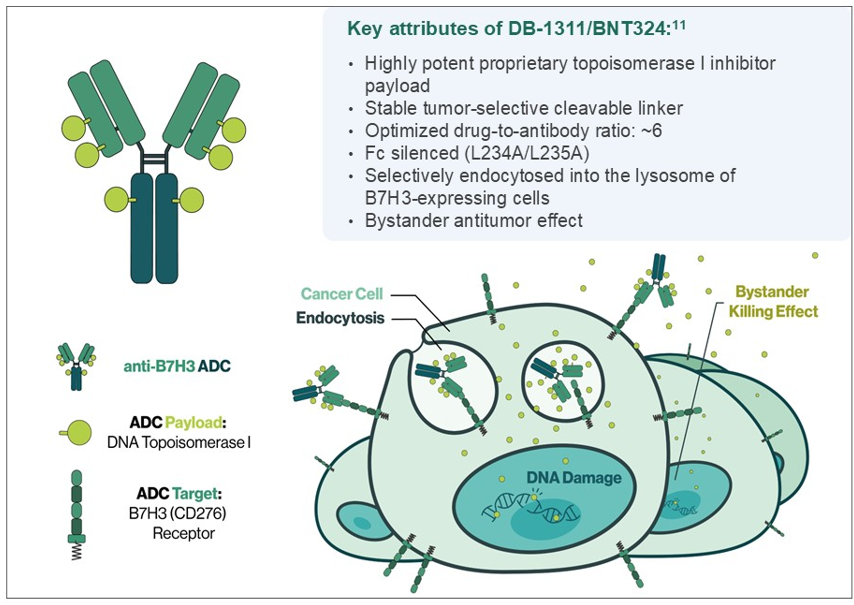

摘要5015: 新型B7H3抗体偶联药物 DB-1311/BNT324 用于重度经治的CRPC患者4

研究背景

B7H3 是一种免疫调节蛋白,在 CRPC 中高度表达,与不良预后相关。DB-1311/BNT324是一种在研 B7H3 抗体药物偶联物,该药物用于既往接受标准治疗后进展的 CRPC患者已获得 FDA 的快速通道资格认定。

研究方法

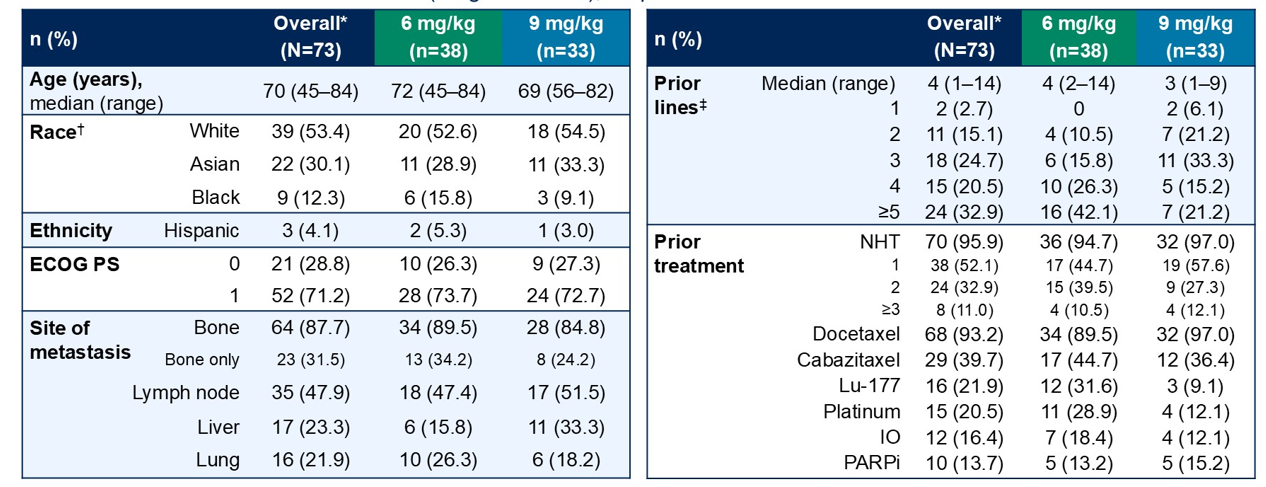

这项 1/2 期研究招募了晚期/转移性实体瘤患者,包括既往接受过治疗的 CRPC(多西他赛/激素治疗后)。剂量优化队列将患者随机分配接受 6 mg/kg 或 9 mg/kg Q3W DB-1311/BNT324,直至进展或不可接受的毒性。

研究结果

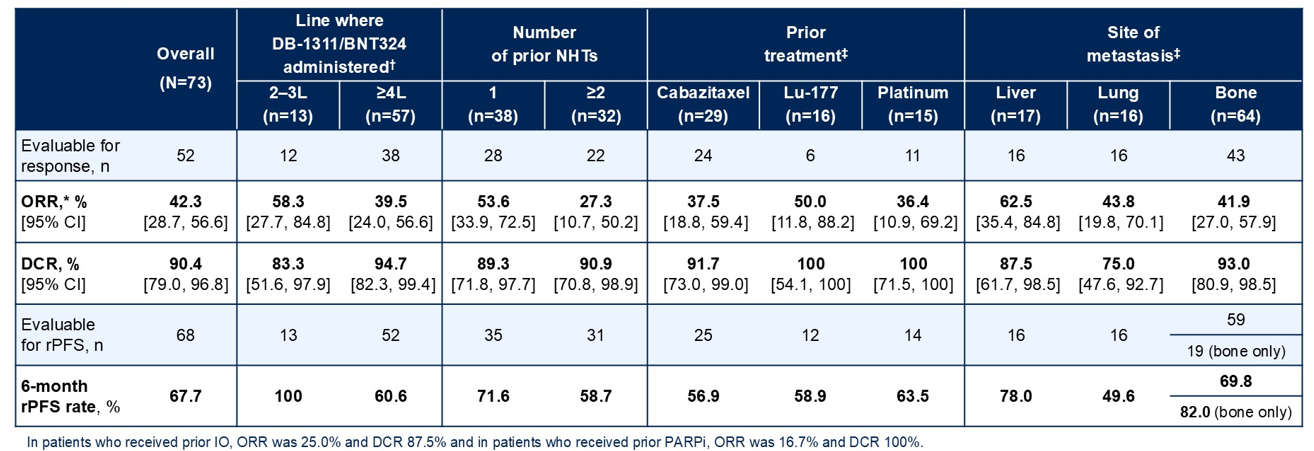

截至 2025 年 3 月 4 日,465 名患者接受了 DB-1311/BNT324 治疗,包括 73 名 CRPC 患者。53.4%/30.1%/12.3% 为白人/亚裔/黑人, 31.5% 为仅骨转移。

既往治疗线数的中位数为 4,32.9% 的患者既往接受过 ≥5 线治疗。大多数患者既往接受过多西他赛 (93.2%) 和激素治疗 (95.9%),其他治疗包括 PARP 抑制剂 (13.7%) 、Lu-177 (21.9%) 和免疫治疗 (16.4%)。

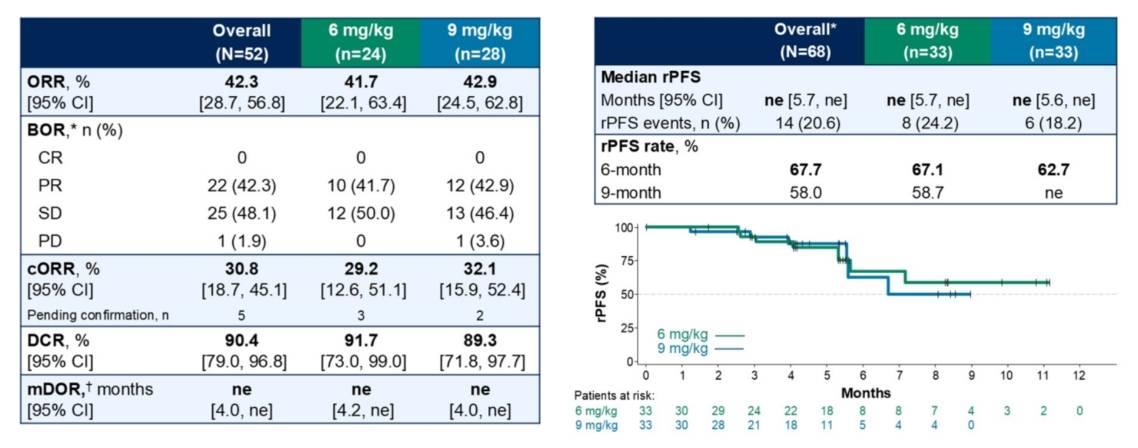

在 52 名可评估应答的患者中, 22 名患者达到PR, 25 名患者SD,ORR为 42.3%,DCR为 90.4%。未达到中位缓解持续时间;未达到中位rPFS,6 个月PFS率为 67.7%。

更早治疗线的结局似乎更好,无论治疗线、既往治疗类型或转移部位如何(但样本量小),均具有令人鼓舞的治疗活性。

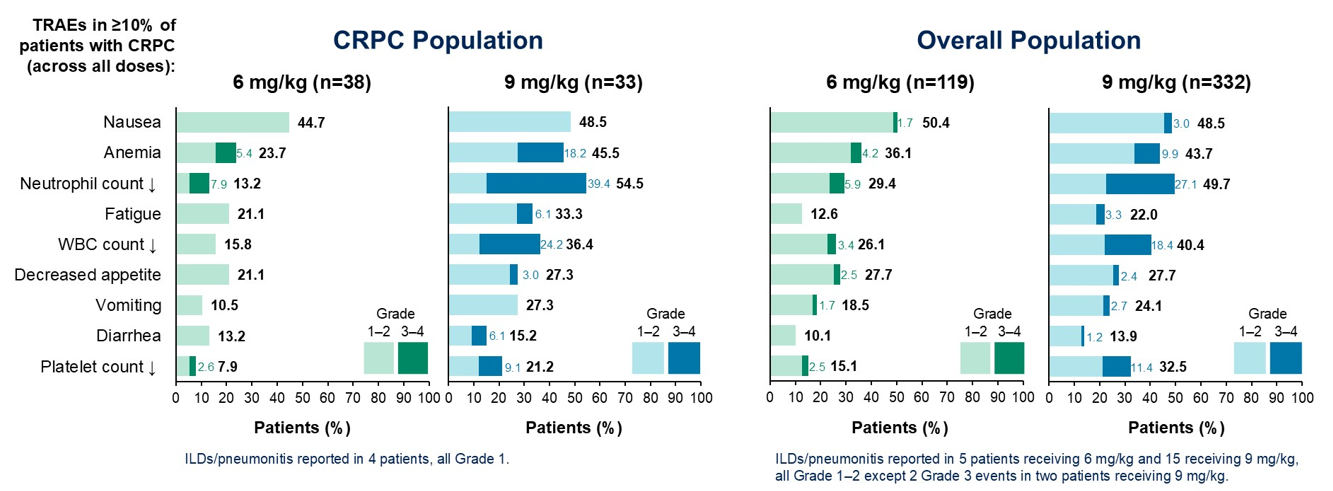

CRPC 患者的安全性与总人群安全性基本一致。CRPC 患者与总人群中任何级别的治疗相关不良事件(TRAE)的发生率分别为90.4%和 92.3%; ≥3 级TRAE发生率分别为42.5%和47.3%。

在 CRPC 和总体人群中,胃肠道和血液学事件是最常见的治疗相关不良事件,主要为 1-2 级。与 6 mg/kg组 相比,9 mg/kg组的血液学治疗相关不良事件的发生率更高,但未导致治疗中断。

研究结论

DB-1311/BNT324 在既往接受过重度经治的 CRPC 患者中显示出令人鼓舞的疗效和可控的安全性;

摘要5017: JNJ-78278343(pasritamig)治疗mCRPC的I期研究结果5

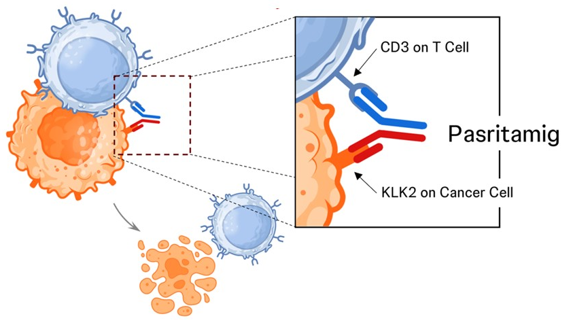

研究背景

人激肽释放酶 2(由 KLK2 基因编码)是一种前列腺癌细胞上表达的新型靶标。Pasritamig 为首创新药,是一种靶向人激肽释放酶 2 的T 细胞重定向双特异性抗体,可同时结合前列腺癌细胞上的 KLK2 和 T 细胞上的 CD3 受体复合物,导致 T 细胞活化和癌细胞裂解。Pasritamig 实现了持久的疾病控制和 rPFS,与重度经治的 mCRPC 患者的历史数据相比更为有利。

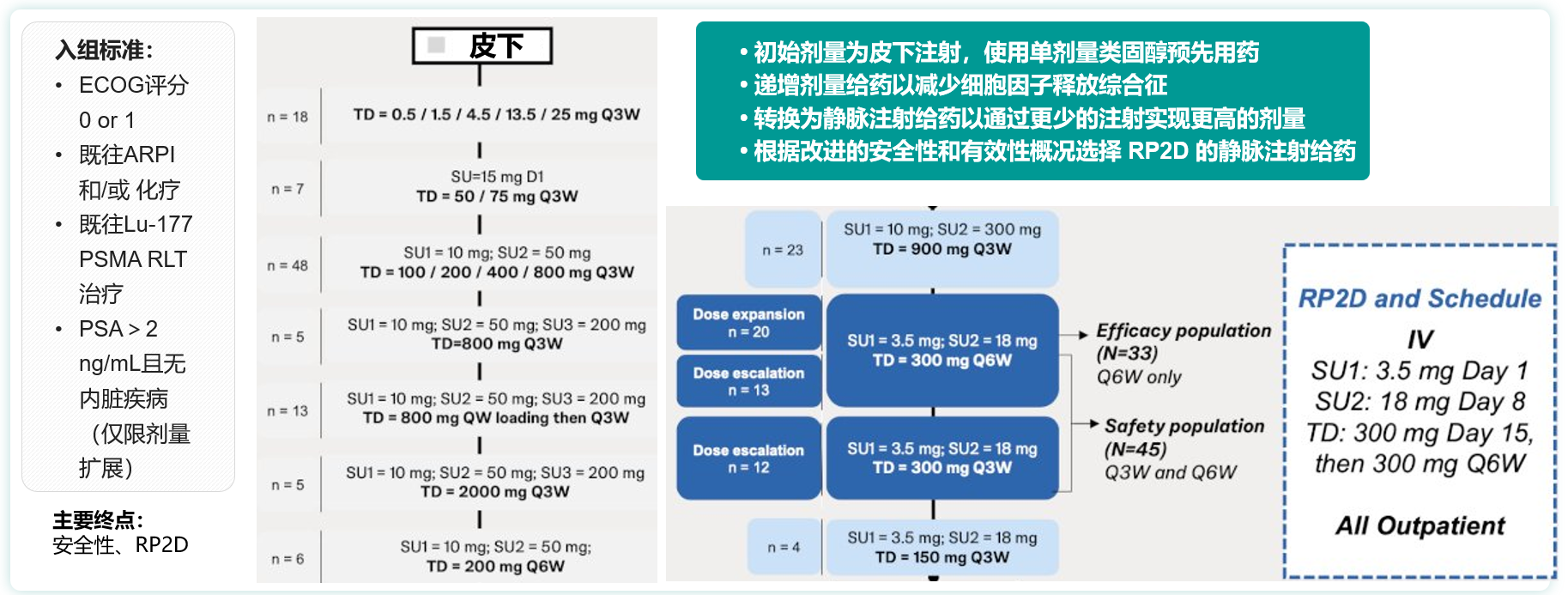

研究设计

研究结果

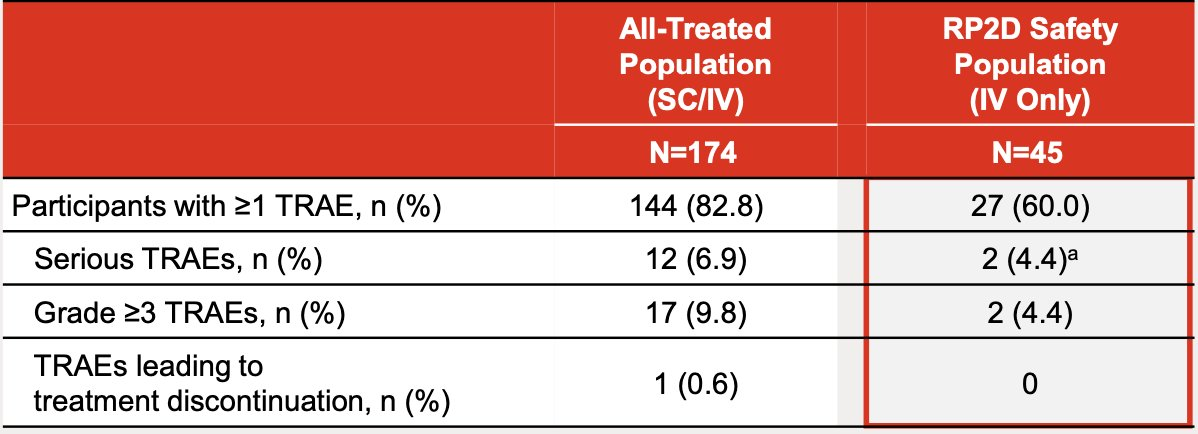

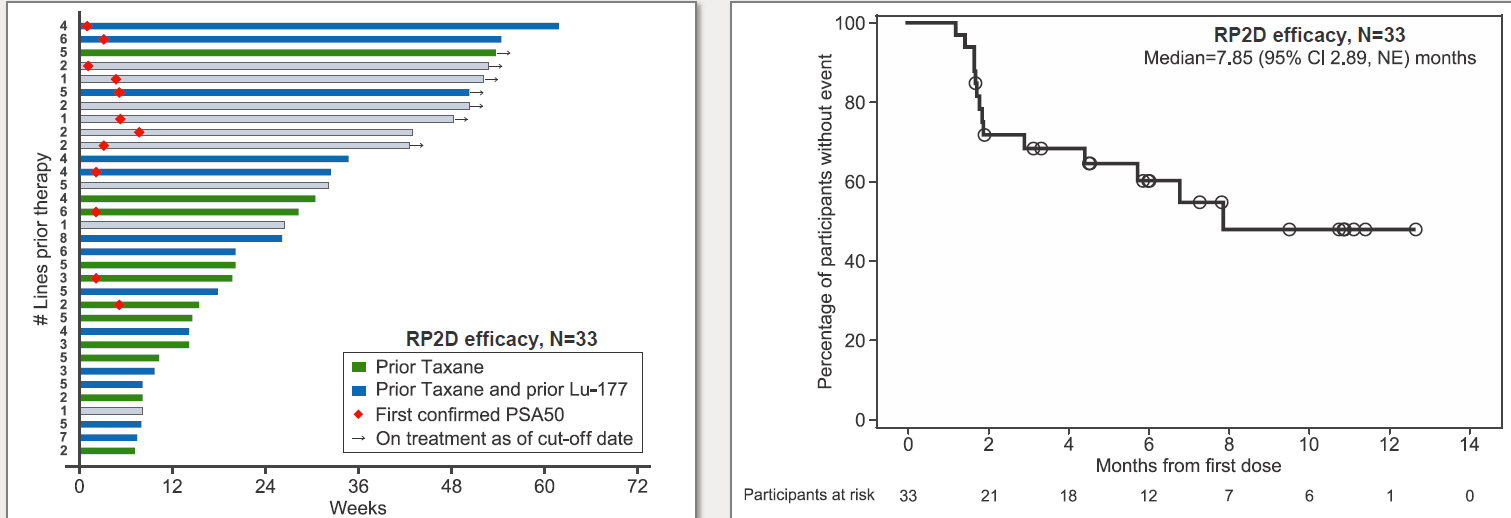

截至 2025 年 3 月 7 日,174 名患者 (中位年龄 69岁) 接受了 ≥1次 Pasritamig 治疗。患者既往治疗的中位数为 4 次。

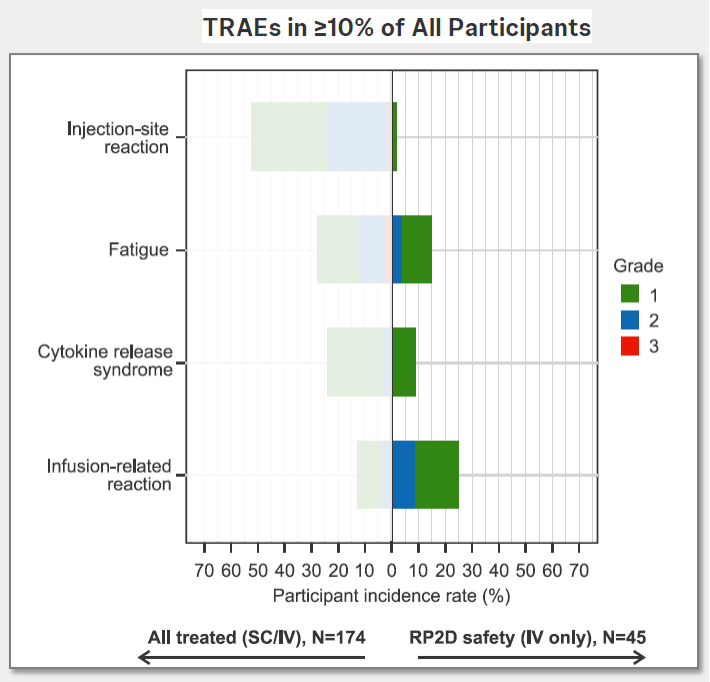

RP2D给药阶段:

4 名患者(8.9%)出现细胞因子释放综合征,均为 1 级(仅发烧)且不需治疗,40% 的患者未报告TRAE。

24.4% 的患者出现输液相关反应,大多数使用退烧药进行治疗,未使用类固醇或肾上腺素。没有TRAE导致治疗停止、剂量减少、免疫效应细胞相关神经毒性综合征或死亡。出现的3 级 TRAE是暂时性 AST/ALT 升高和中性粒细胞减少症。未发生剂量限制性毒性。

14/33 (42.4%) 名患者达到了 PSA 50。在基线时具有可测量疾病的所有接受治疗的人群中(n=84/174),ORR 为 8.3% (7/84),中位 DOR 为 8.9 个月;在 RP2D 疗效人群中,中位 rPFS 为 7.9 个月。

研究结论

Pasritamig 表现出良好的安全性;在重度经治的mCRPC受试者中, Pasritamig展现了持久的疾病控制,其rPFS优于历史数据。

2. mCRPC免疫联合治疗进展

前列腺癌被认为是一种 “冷” 肿瘤,具有免疫抑制特性。既往试验(如 Checkmate-650、Keynote-199、ICE-PAC、Fizazi 等)在mCRPC中免疫检查点抑制剂效果有限。6

本次ASO更新的摘要5016、5018将探索在纳武利尤单抗和伊匹木单抗基础上联合立体定向体部放疗(SBRT)或177Lu-PSMA-617是否可能增强免疫应答。

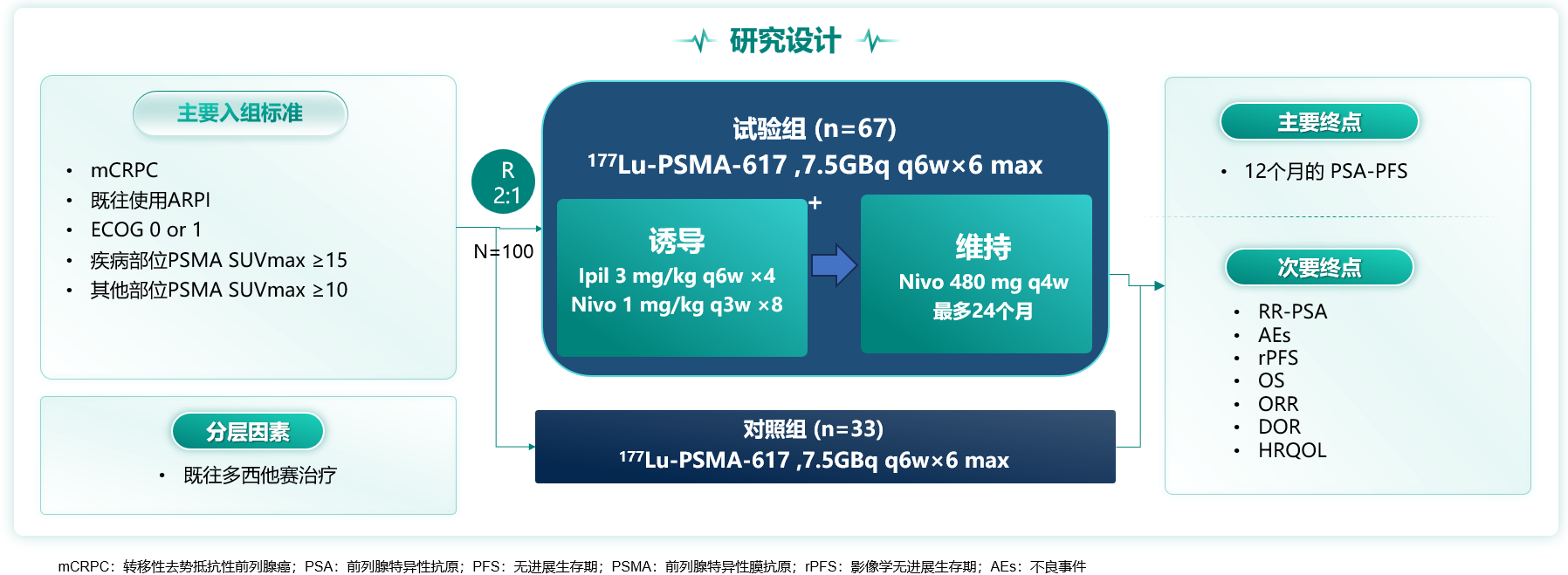

摘要5016: 177Lu-PSMA-617联合伊匹木单抗和纳武利尤单抗治疗mCRPC的II期EVOLUTION研究。7

研究背景

PD1抑制剂和CTLA4抑制剂具有不同但互补的作用机制,可导致免疫浸润。放疗可诱导免疫性细胞死亡,而免疫检查点抑制剂可增强这种死亡。177Lu-PSMA 向表达 PSMA 的病变部位发出靶向β粒子辐射,可能从多个部位释放肿瘤相关抗原,供免疫识别。8-13

研究设计和方法

EVOLUTION是一项Ⅱ期研究,评估177Lu-PSMA-617单药vs 177Lu-PSMA-617联合伊匹木单抗+纳武利尤单抗治疗mCRPC的疗效和安全性。

研究纳入了既往雄激素受体通路抑制剂治疗(ARPI)、PSMA 阳性疾病、既往接受<= 1 线化疗的患者。患者被随机分配 (1:2) 至单独使用 177Lu-PSMA-617(每 6 周 7.4 GBq,最多 6 剂)或177Lu-PSMA-617 + 诱导伊匹木单抗和纳武利尤单抗,然后维持纳武利尤单抗。

研究结果

在 93 名随机参与者中,30 名参与者接受了177Lu-PSMA-617 单药治疗, 57 名参与者接受了177Lu-PSMA-617 + 免疫检查点抑制剂联合治疗。

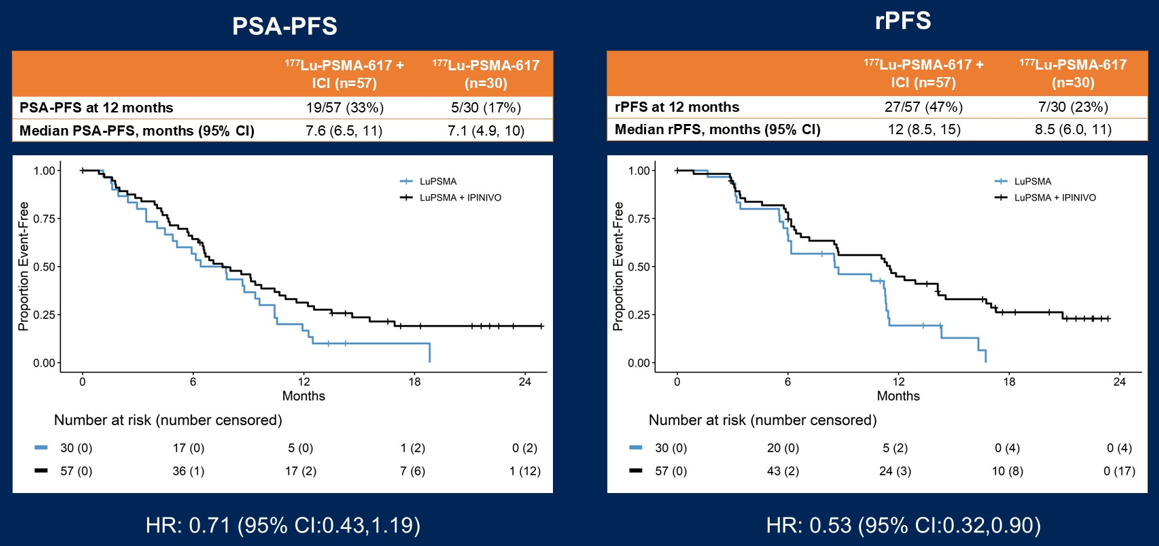

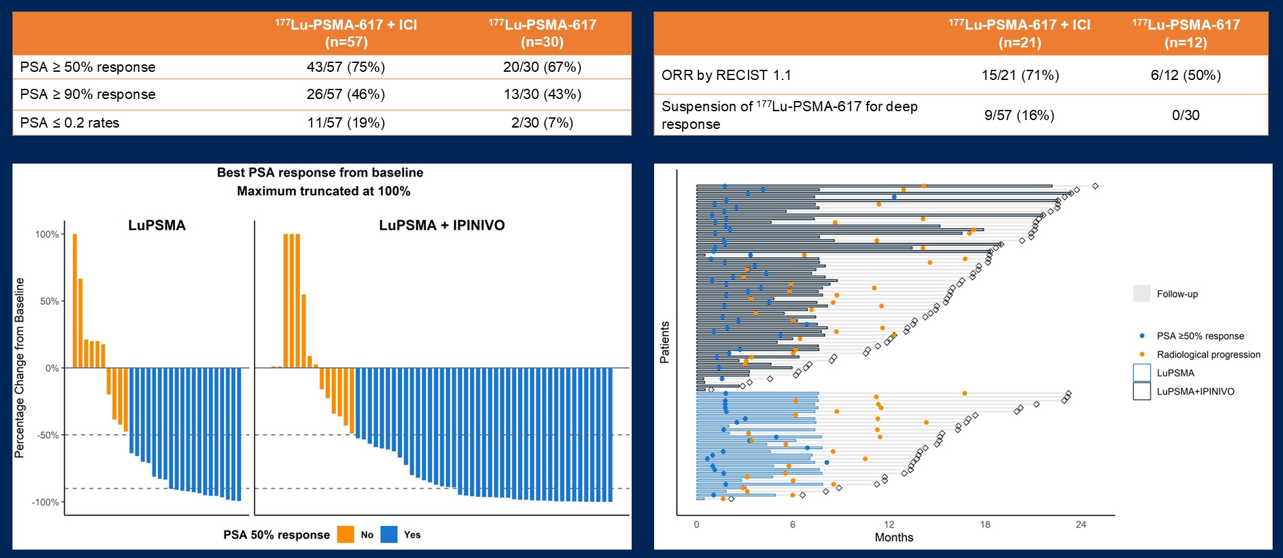

中位随访 18 个月,与对照组相比,177Lu-PSMA-617 + ICI组的 PSA-PFS更好,(33% vs 17%; HR 0.71), 177Lu-PSMA-617 + ICI组可改善患者rPFS (47% vs 23%; HR 0.53);

与对照组相比,177Lu-PSMA-617 + ICI组可改善PSA 反应数值,客观反应率ORR也更高(71% vs 50%);

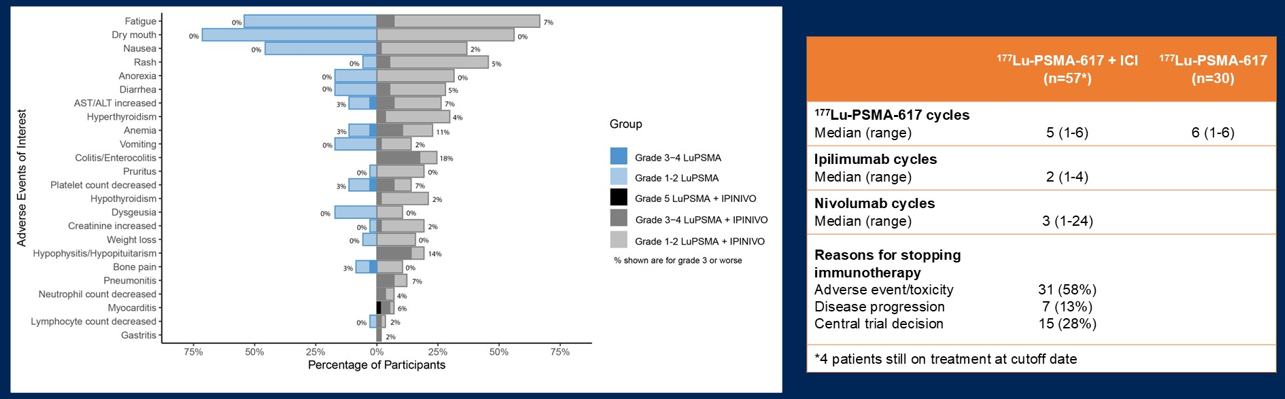

报告了177Lu-PSMA-617 + 免疫检查点抑制剂以及单独使用177Lu-PSMA-617 的3-4 级不良事件的发生率(75% vs. 29%)。

研究结论

mCRPC患者使用177Lu-PSMA-617 +/- 伊匹木单抗和纳武利尤单抗疗效结果值得进一步研究;安全性与已知的177Lu-PSMA-617 和ICI 一致,无新发AE;基因组、免疫学和成像生物标志物分析正在进行中,以了解177Lu-PSMA-617 和免疫疗法对肿瘤微环境的影响,同时优化患者选择。

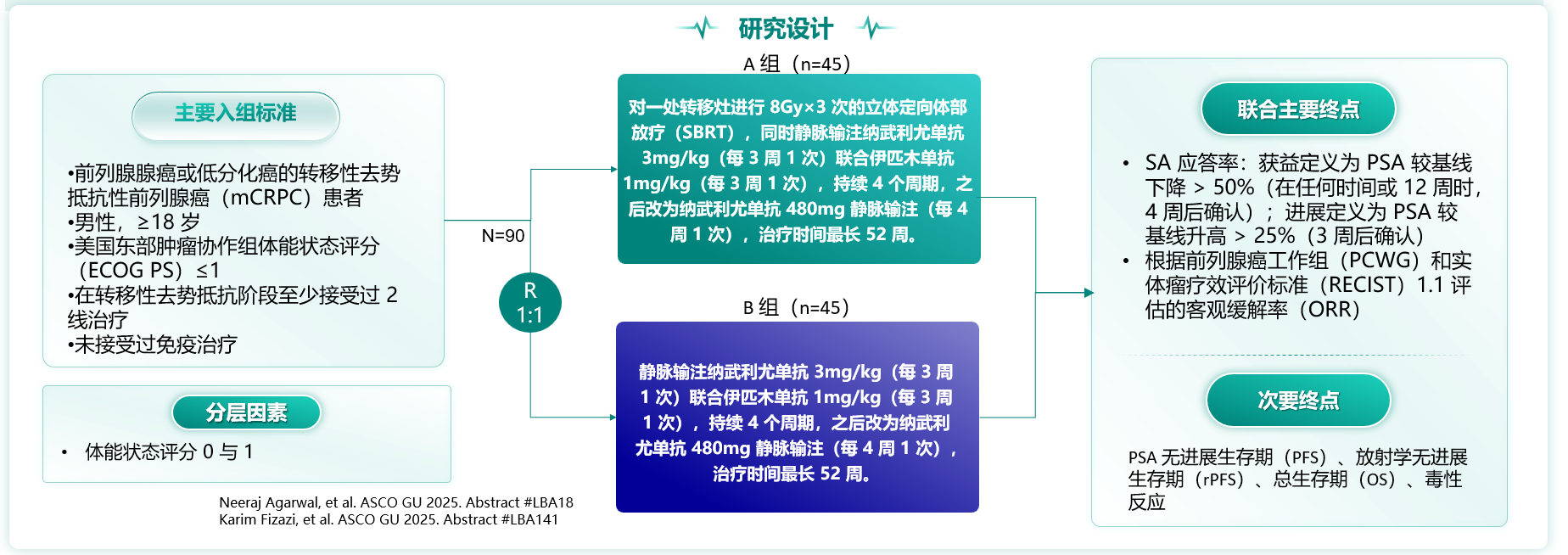

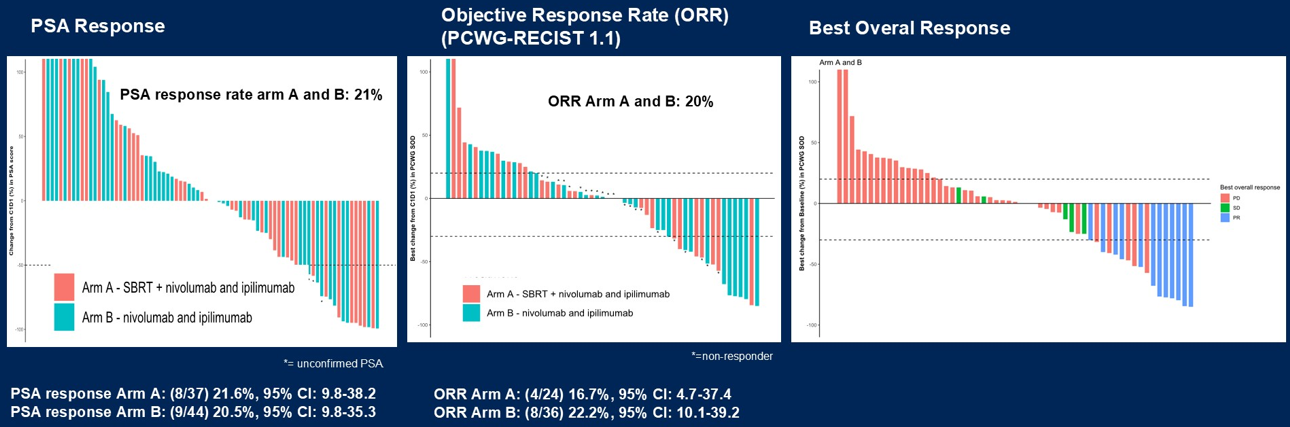

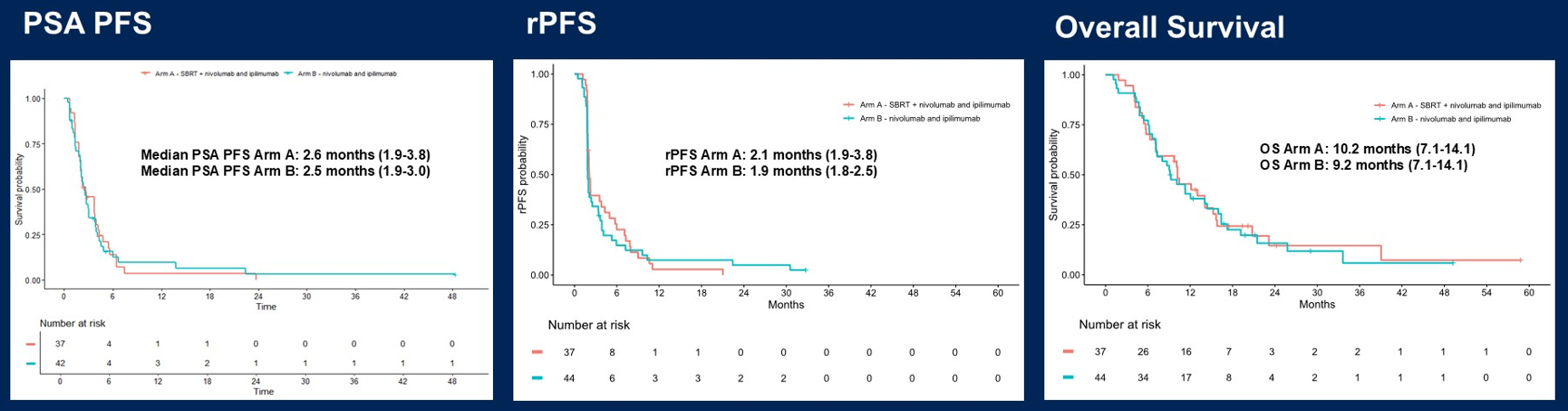

摘要5018:CA209-8TY试验:纳武利尤单抗和伊匹木单抗± 立体定向放疗治疗mCRPC的随机II期研究。14

研究背景15-19

目前,纳武利尤单抗和伊匹木单抗均未获得监管机构批准用于治疗 mCRPC。在纳武利尤单抗和伊匹木单抗基础上联合立体定向体部放疗(SBRT)可能增强免疫应答。

研究设计

CA209 - 8TY研究共纳入 90 例、≥18 岁的前列腺腺癌或低分化癌的mCRPC男性患者,随机分配到 A 组和 B 组。

研究结果

A 组和 B 组的整体 PSA 应答率均为 21%。其中A 组(n=37)的 PSA 应答率为 21.6%(8/37);B 组(n=44)的 PSA 应答率为 20.5%(9/44)。

A 组和 B 组的 整体ORR 均为 20%。其中A 组(n=24)的 ORR 为 16.7%(4/24);B 组(n=36)的 ORR 为 22.2%(8/36)。

A 组和B 组的中位 OS 分别为10.2 个月、9.2 个月;中位 PSA PFS分别为2.6 个月、 2.5 个月;中位 rPFS分别为 2.1 个月、1.9 个月。

任何级别 治疗相关不良事件(TRAE) 发生率为 92.6%(75/81),3-4 级 TRAE 发生率为 33.3%(27/81)。

研究结论

免疫检查点抑制剂(ICI)联合SBRT是安全的,但未提高应答率,也未延长生存期。研究正在进行进一步分析,以确定最可能对 ICI 治疗产生应答的 mCRPC 患者。

神经内分泌前列腺癌(NEPC)治疗进展

NEPC是一种侵袭性疾病,可新发也可在mCRPC经ADT治疗后发生 20˒21。虽然新发 NEPC 较为罕见,但接受前列腺腺癌激素治疗的患者中,约 20% 会发展为治疗相关的NEPC(t-NEPC)20,22。

随着疾病进展会发生组织学转化,NEPC 大致涵盖纯小细胞癌和混合性肿瘤(前列腺腺癌与小细胞形态) 20。NCCN推荐对 NEPC 患者采用铂类为基础的化疗,但生存结局不佳 23˒25。接受铂类为基础化疗的 NEPC 患者,中位PFS约为 5 - 8 个月,中位OS约为 7 - 20 个月 21,24-26。

目前急需疗效和安全性良好的新疗法来治疗NEPC。

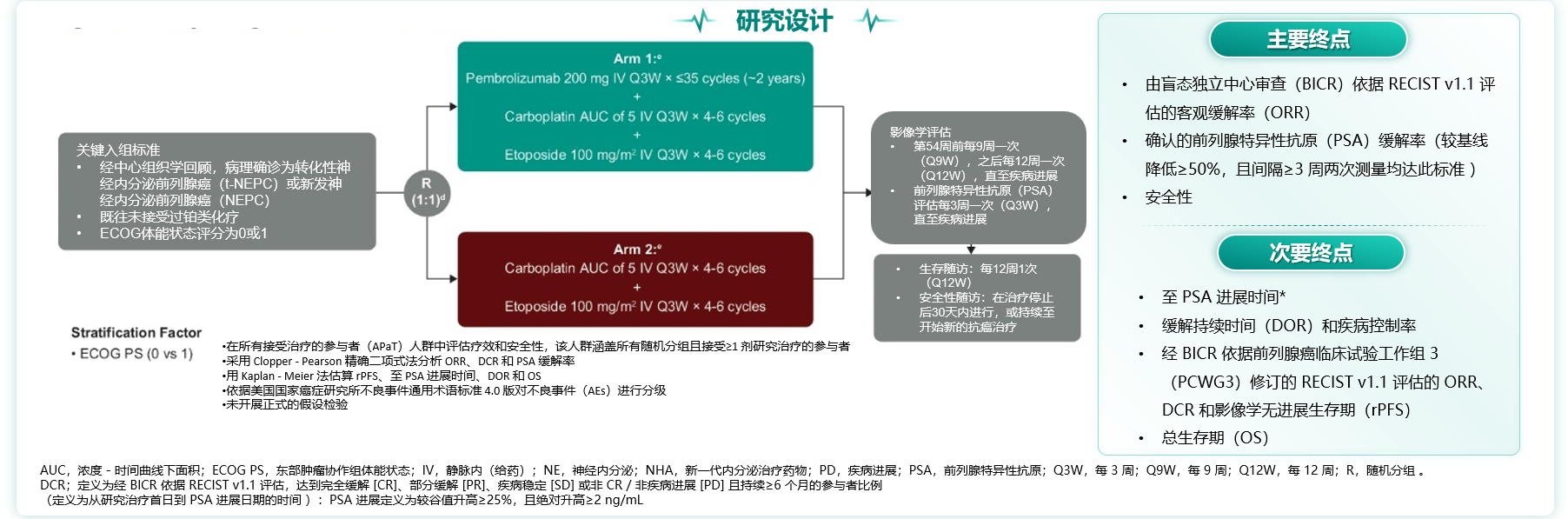

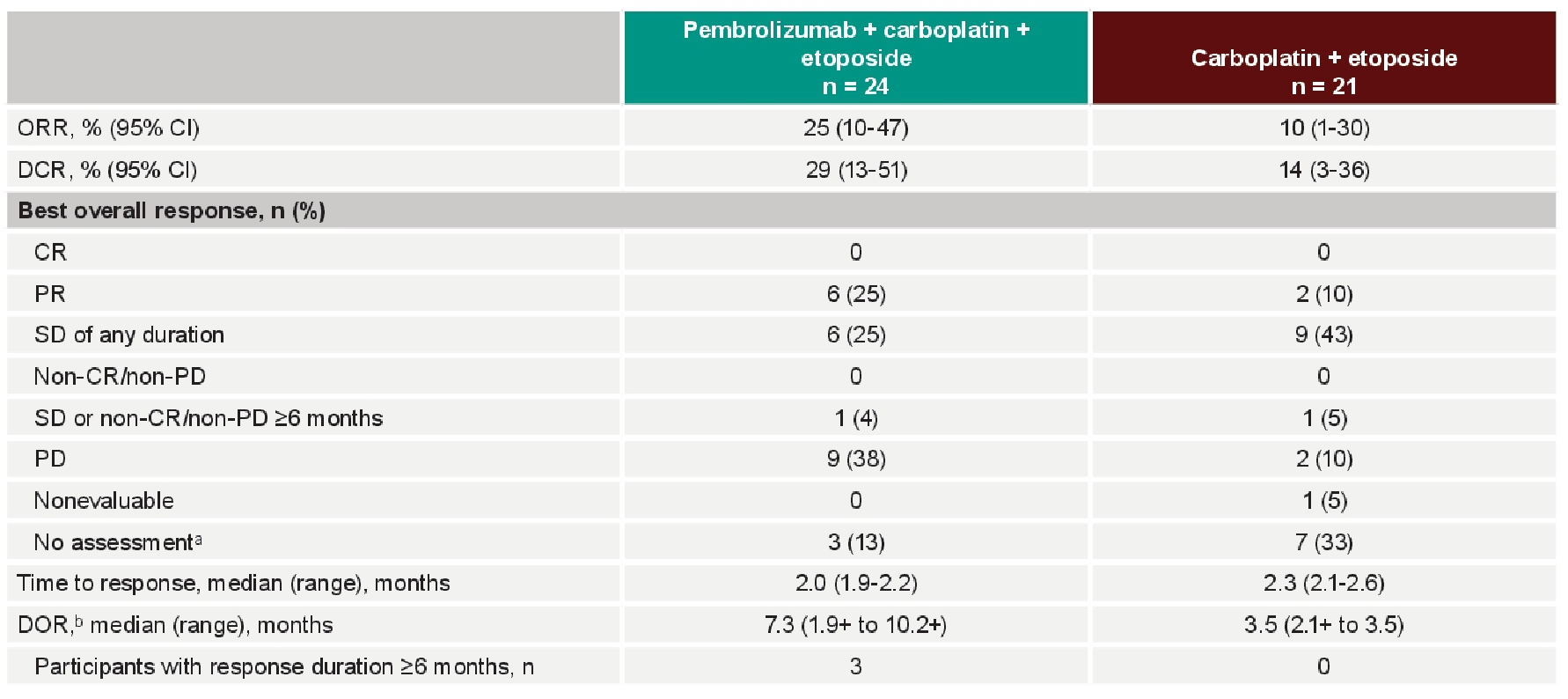

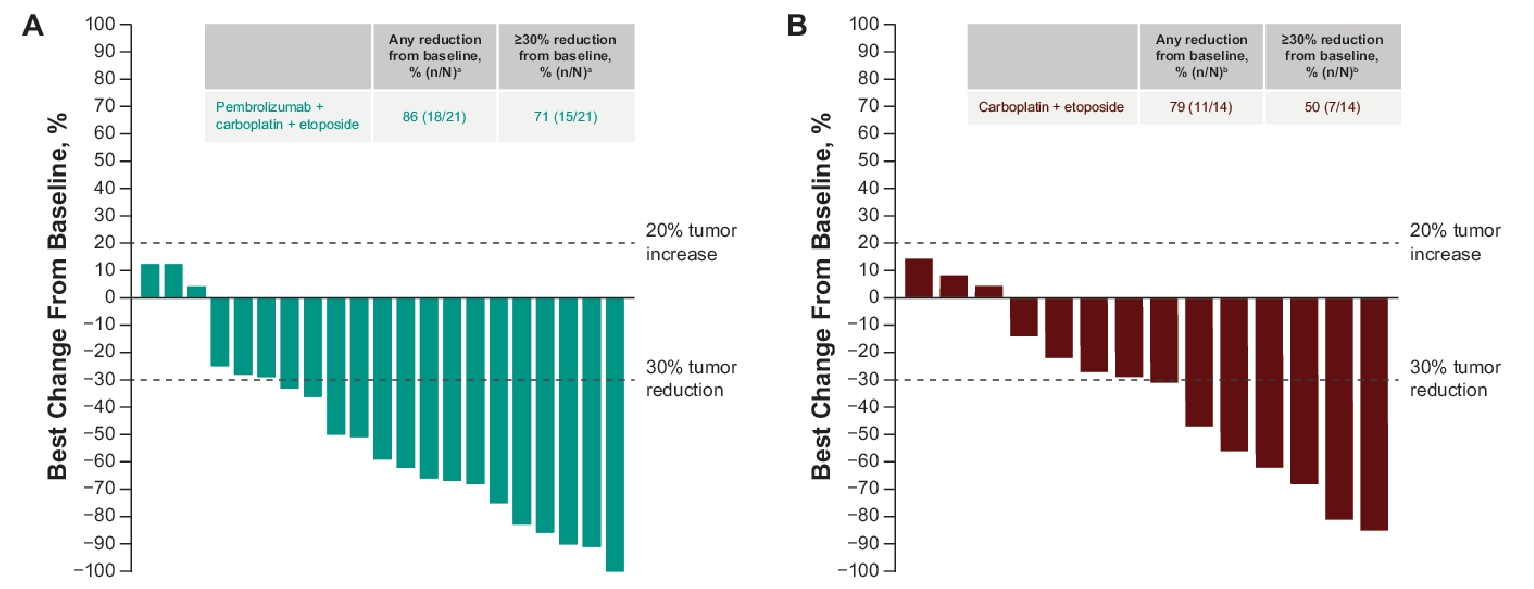

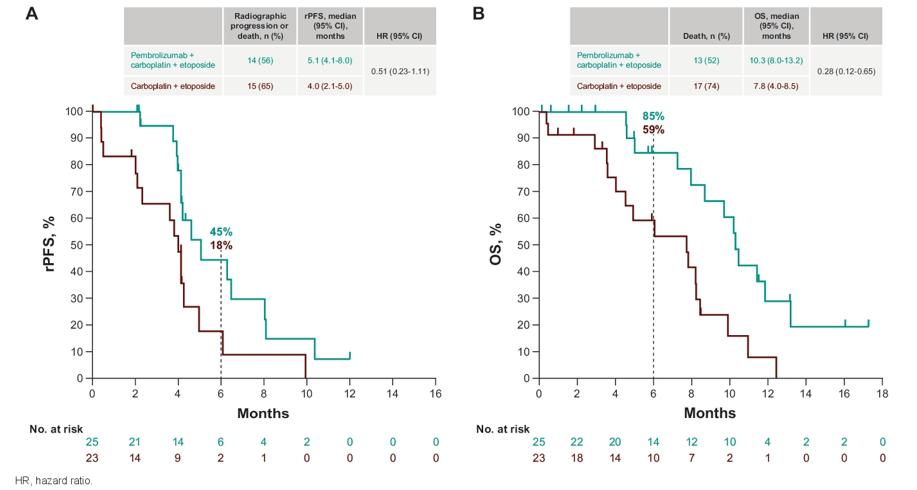

摘要5059:KEYNOTE-365 队列I: 帕博利珠单抗联合卡铂+依托泊苷化疗 vs 单独化疗治疗转移性神经内分泌前列腺癌(NEPC)。27

研究背景及方法20-28

多队列、多中心、开放标签、1b/2期KEYNOTE-365试验旨在评估帕博利珠单抗联为基础的联合治疗在mCRPC患者中的疗效,在研究队列I中比较帕博利珠单抗联+卡铂+依托泊苷与卡铂+依托泊苷对NEPC患者的疗效和安全性。

研究纳入既往未接受过铂类化疗且经病理确诊为t-NEPC或新发NEPC患者。

研究结果

在帕博利珠单抗联合卡铂和依托泊苷组中,治疗的中位持续时间为 4.2 个月(0.1 - 11.8 个月);在卡铂联合依托泊苷组中,该中位持续时间为 2.2 个月(0.1 - 3.8 个月);

试验组的确认客观缓解率(ORR)为 33%(8/24),而对照组为 10%(2/21);试验组的DCR为 38%(9/24),对照组为 19%(4/21)。

试验组中的确认PSA缓解率为32%(vs. 23%),确认的PSA进展中位时间为 8.3 个月(vs. 未达到),6个月无PSA进展率为73%(vs. 50%)。

rFPS:试验组中位rPFS为5.1个月, 对照组中位rPFS为4.0个月;HR为0.51;

OS:试验组中位OS为10.3个月, 对照组中位OS为7.8个月;HR为0.28;

安全性:该联合方案的安全性可控,总体与每种药物的已知安全性特征一致,未观察到新的或意外的安全信号;

研究结论

与卡铂铂联合依托泊苷相比,在卡铂和依托泊苷中加入帕博利珠单抗显现出疗效获益的优势;安全性可控;这些初步结果代表了NEPC患者治疗中的一个重要里程碑。

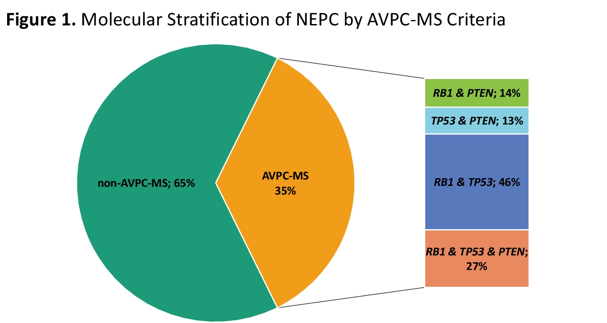

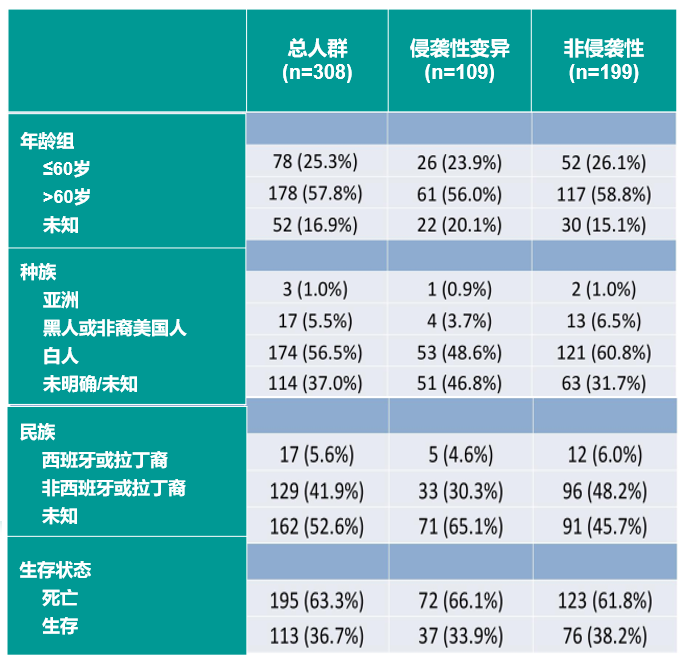

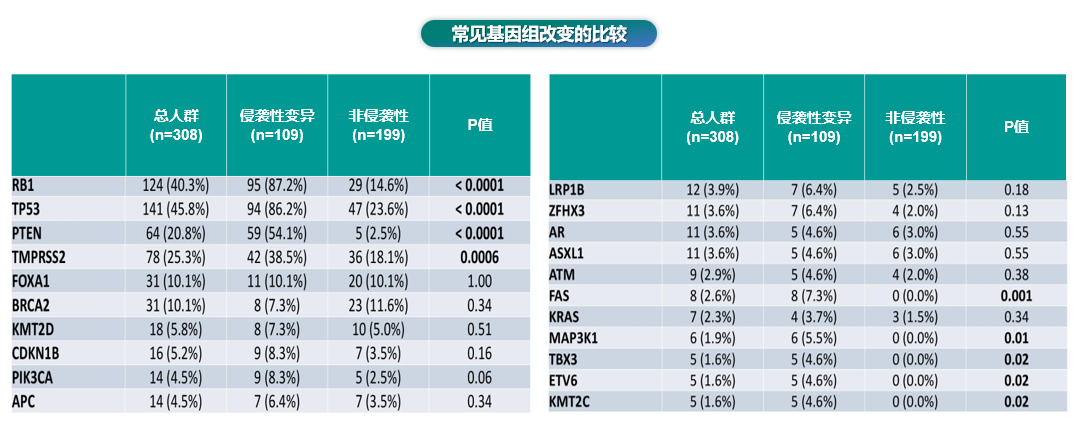

摘要5087: 携带或不携带侵袭性变异分子特征(AVPC-MS)的NEPC患者的基因组特征与临床表现。30

研究背景

具有分子特征的侵袭性变异前列腺癌 (AVPC-MS) 是前列腺癌的一种分子亚型,至少存在以下两种肿瘤抑制基因的失活:TP53、RB1或PTEN。最近的临床试验研究了在 NEPC 中高表达的细胞靶点,并使用 AVPC-MS 作为该疾病的分子替代标志。本研究旨在描述大型 NEPC 患者队列中 AVPC-MS 的频率、人口统计学和基因组特征。

研究设计

使用去标识化的Tempus Lens数据集检索被诊断为NEPC的患者记录。如果患者在TP53、RB1和/或PTEN中有≥2个改变,则被归类为具有AVPC-MS。使用描述性统计总结人口和临床特征,比较有无AVPC-MS的个体之间的差异以及有无AVPC-MS患者之间的基因组改变的概率,并进行假发现率(FDR)校正以考虑多重比较。

研究结果

共识别出308名被诊断为NEPC的患者并纳入分析。其中,124名(40.3%)患者有RB1改变,141名(45.8%)有TP53改变,64名(20.8%)有PTEN改变。共有109名(35.4%)患者符合AVPC-MS的标准,而81名(26.2%)患者仅在TP53、RB1或PTEN中有单一改变,因此不符合标准。

年龄超过60岁的个体在有无AVPC-MS之间的比例相似(56.0% vs. 58.8%,p=0.70)。此外,具有AVPC-MS的患者中有48.6%为白人,而没有AVPC-MS的患者中这一比例为60.8%(p=0.03)。两组之间的死亡率没有显著差异(AVPC-MS组为66.1%,非AVPC-MS组为61.8%,p=0.40)。

与没有AVPC-MS的患者相比,具有AVPC-MS的个体在TMPRSS2(38.5% vs. 18.1%)和PIK3CA(8.3% vs. 2.5%)的改变显著更高(FDR调整后的p < 0.05)。然而,在AVPC-MS组与非AVPC-MS组相比,FOXA1和BRCA2的改变没有显著差异(分别为10.1% vs. 10.1%和8.3% vs. 11.1%)。

研究结论

大约三分之一的 NEPC 患者符合AVPC-MS的标准;研究的发现强调了 NEPC 的基因组异质性,以及整合组织病理学确认而不是仅依赖基因组信息的重要性。

PTEN生物标志物在前列腺癌精准诊疗中的应用价值

PTEN缺陷常见于侵袭性、难治性前列腺癌中,在原发性前列腺癌患者中发生率约为15% ~ 20%;在mHSPC患者中发生率为39%;如进展至mCRPC,PTEN缺陷的发生率将升高至40% ~ 60% 31,32 。目前对不同PTEN突变状态患者特征、治疗模式和生存结局的了解有限。

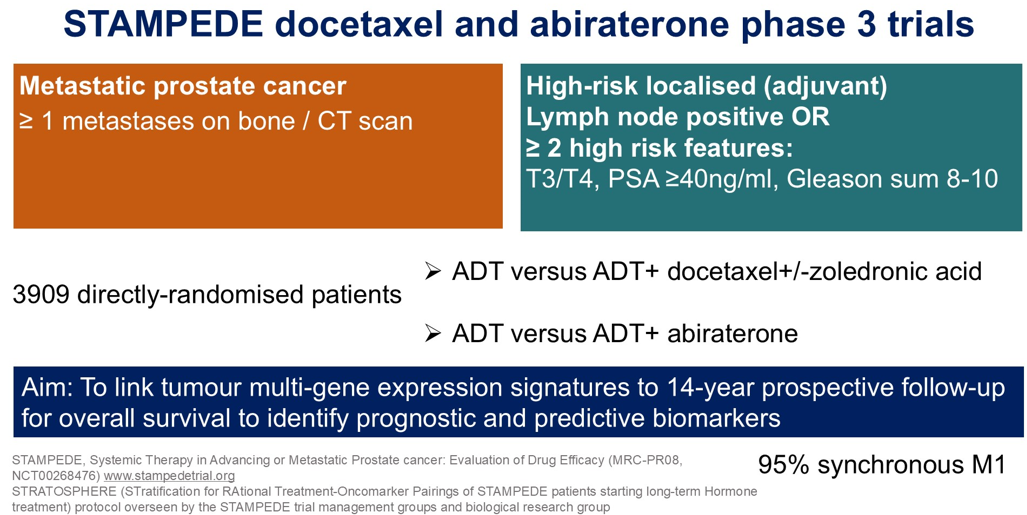

摘要5003:PTEN失活的转录组分类可预测转移性前列腺癌(PC)开始使用雄激素剥夺疗法(ADT)时多西他赛的生存获益:STAMPEDE试验的辅助研究。33

研究背景

多西他赛(Doce)对转移性前列腺癌(M1 PC)有效,将多西他赛与激素疗法联合治疗可以改善OS,但并不适合所有患者。之前报告了mRNA Decipher检测可以预测多西他赛的疗效。随后,使用全转录组数据探究了生物相关通路与疗效的差异关联。

研究方法

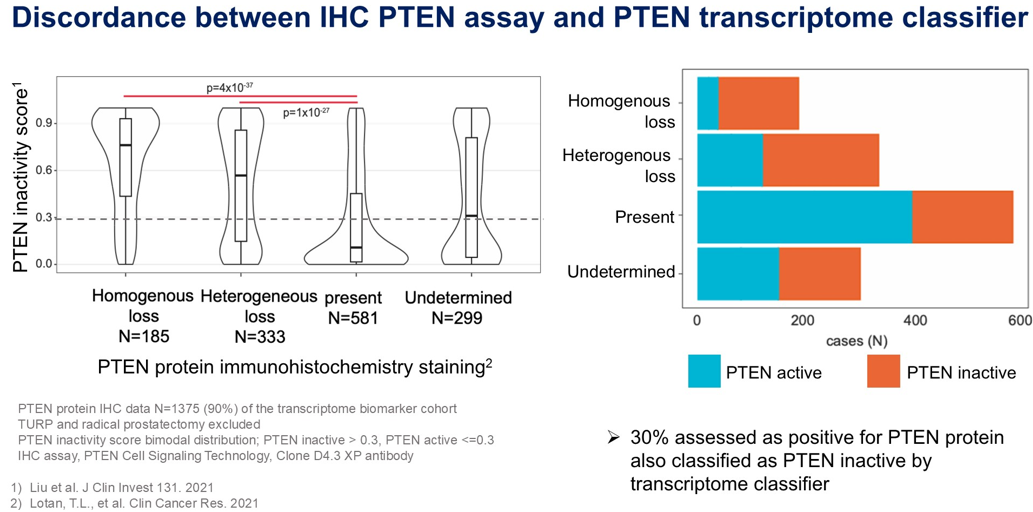

使用先前描述的方法(Liu et al JCI, 2021;活跃评分 <= 0.3,非活跃评分 > 0.3)和Decipher评分(高 > 0.8,低 ≤ 0.8)来确定PTEN失活,这些数据来自于临床认证实验室对M1患者前列腺肿瘤的全转录组表达数据。这些患者在STAMPEDE中以1:1的比例随机分配至ADT与ADT + Doce +/-唑来膦酸(ZA)或ADT与ADT + Abi(阿比特龙 + 泼尼松)。使用Cox生存模型拟合治疗分配与PTEN活性之间的交互作用,并调整年龄、WHO表现状态、ADT治疗前 PSA水平、Gleason评分、T期、N期(N0, N1)和转移负荷(CHAARTED定义,高[HV]或低[LV])。主要终点是OS。

研究结果

样本处理流程(从组织审查到转录组分析)及患者基线特征(55%为同步转移性病变)。

免疫组化PTEN检测与PTEN转录组分类器之间的不一致性;

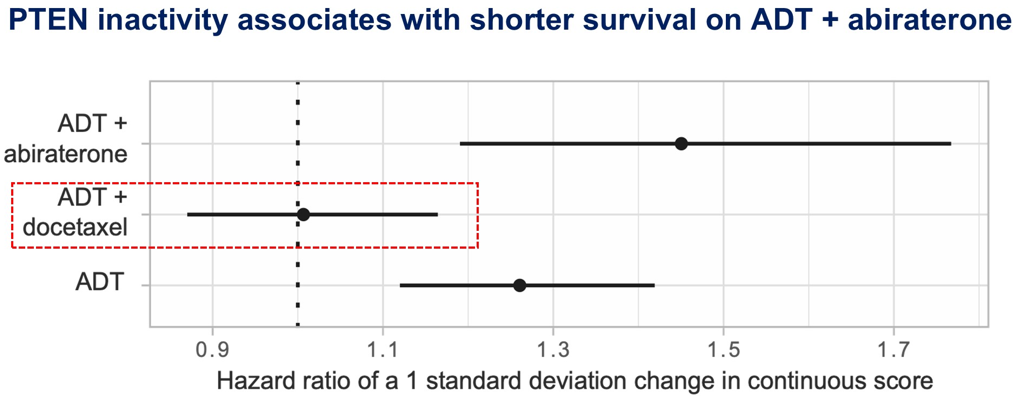

PTEN失活与分配至ADT+Abi的患者OS较短相关(N=182;HR=1.56,95% CI: 1.06-2.31),但在分配至ADT+Doce+/-ZA的患者中则没有这种关联(N=279;HR=0.93,95% CI: 0.70-1.24)。

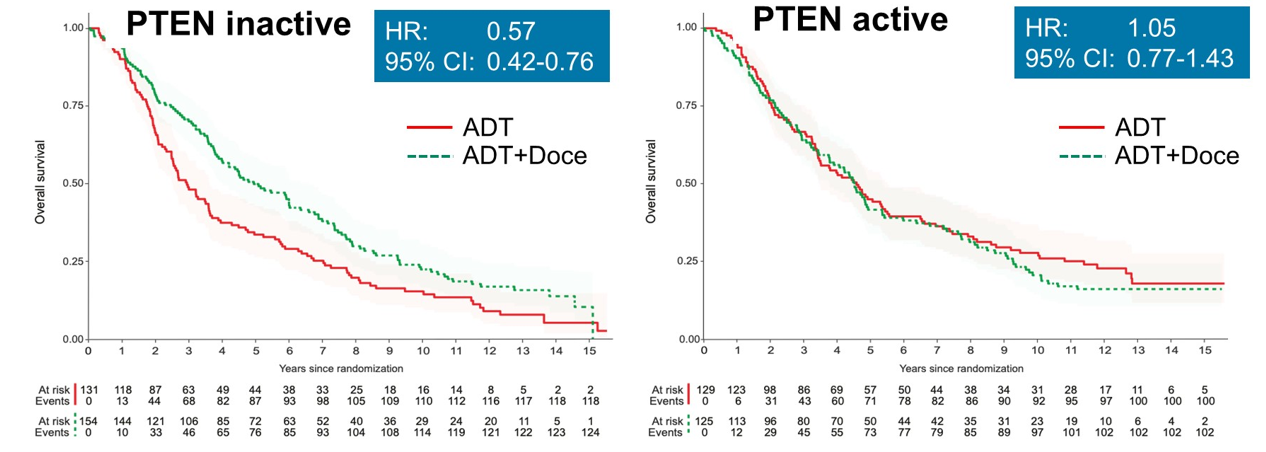

研究发现PTEN失活与多西他赛敏感性之间存在强相相关性(p=0.002):PTEN失活患者从多西他赛中获益(HR=0.57),而PTEN活跃患者则没有(HR=1.05)。

在LV(N=244;PTEN失活HR=0.53,95% CI 0.33-0.86;PTEN活跃HR=0.82,95% CI 0.48-1.40)和HV(N=295;PTEN非活跃HR=0.59,95% CI 0.39-0.88;PTEN活跃HR=1.23,95% CI: 0.83-1.81)中这一结果是一致的。

通过IHC评估的PTEN蛋⽩丢失具有预后意义,但不能预测多⻄他赛的获益。

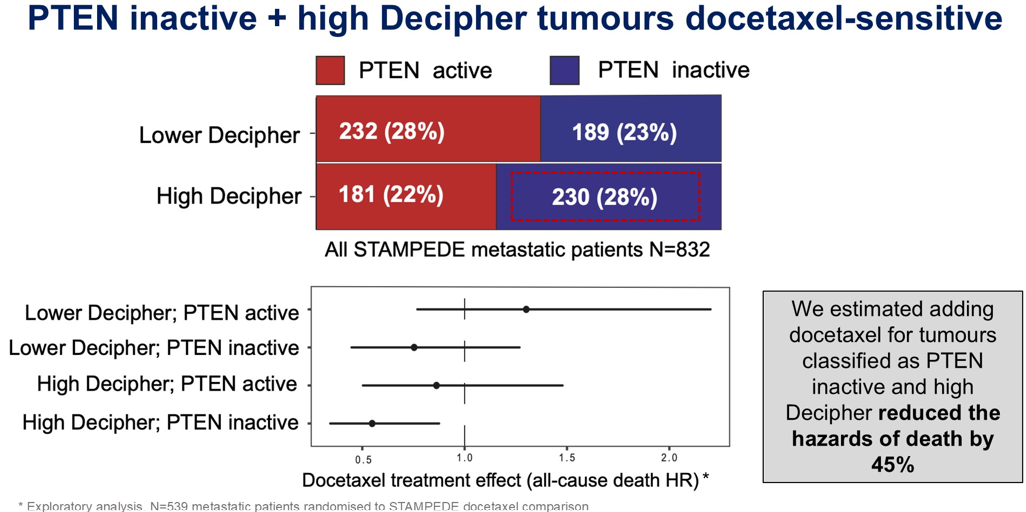

对于被分类为PTEN失活且Decipher水平高的肿瘤,加入多西他赛可将死亡风险降低45%(HR 0.55,99% CI 0.34-0.89)。

研究结论

在ADT基础上联合使用Doce可使Decipher水平高且PTEN基因失活的前列腺肿瘤的死亡风险降低45%。考虑接受ADT+Abi+Doce三联疗法的患者,可考虑检测该生物标志物。

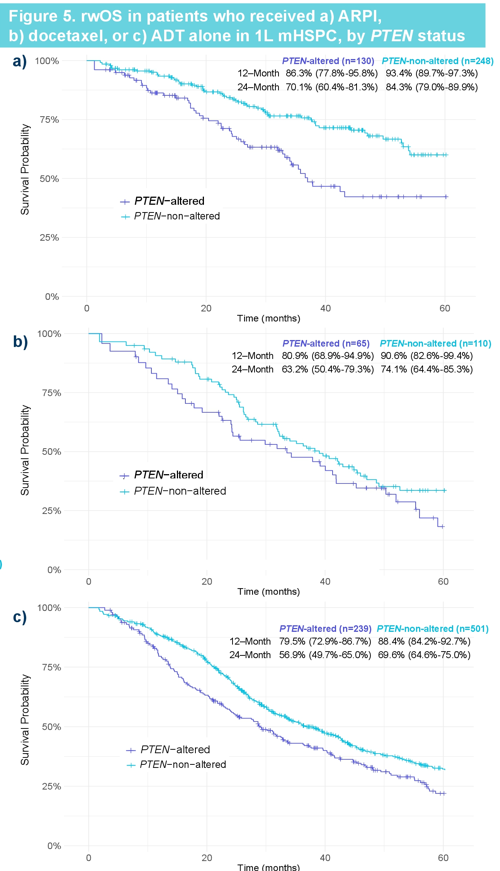

摘要5096:转移性激素敏感前列腺癌(mHSPC)中的真实世界患者特征、治疗模式和总体生存(OS):根据PTEN状态的分析。34

研究背景

PTEN基因的功能丧失与mPC患者复发风险增加和不良临床结果相关。对于接受标准治疗的PTEN改变的mHSPC患者,其患者特征和生存结果在真实世界中的研究尚不充分。

研究方法

这项回顾性队列研究使用了来自美国的FH-FMI CGDBt匿名化处理后的数据(数据截止日期:2024年6月30日)。符合条件的男性患者在2018年1月1日至2024年3月31日期间被诊断为转移性前列腺腺癌(mPC),且在确诊为去势抵抗性PC之前(如适用);排除标准包括在mHSPC诊断之前接受过试验性药物治疗。患者需至少有一个经过CGP检测的在mHSPC阶段收集的实体组织标本,且需包含PTEN的有效结果。

PTEN改变组包括肿瘤具有纯合缺失(拷贝数变异=0)或突变(已知或可能致病的短变异改变或重排)的患者。所有其他患者则被纳入PTEN未改变组。

对患者特征和治疗模式进行了描述性分析。根据PTEN状态、1线 mHSPC的治疗类别、以及针对新发亚组(即初次前列腺癌诊断时为M1期的患者)评估了所有患者的真实世界总生存期(rwOS)。

研究结果

在1,630名符合条件的mHSPC患者中,有1,508名患者至少有1个mHSPC实体组织采集用于最终分析样本。在这1,508名患者中,34.2%的患者肿瘤存在PTEN改变。平均年龄为68.8岁;在初次诊断时,67.2%的患者的Gleason评分为8-10,1,050名(69.6%)患者为新发mHSPC。

与PTEN未改变组相比,PTEN改变组的黑人或非洲裔美国患者比例较低(6.2% vs. 13.6%),且在转移性诊断时的中位PSA(中位数[IQR],ng/mL)水平较低(45.7 [9.5-199.5] vs. 68.7 [14.6-331.2])。

与未携带PTEN突变的患者相比,携带PTEN突变的患者HRR突变比例更低(非BRCA HRR:13.2% vs. 22.0%;BRCA1/2:8.9% vs. 12.4%);TP53(48.3% vs. 33.1%)和RB1(9.9% vs. 4.4%)突变比例更高。

治疗模式

无论患者是否携带PTEN突变,最常见的mHSPC一线治疗方案为单独ADT或ARPI。

真实世界总生存期(rwOS)

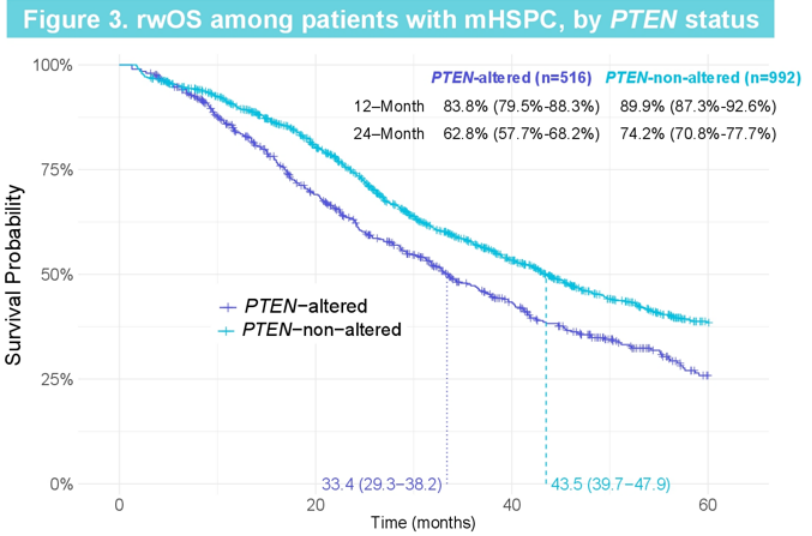

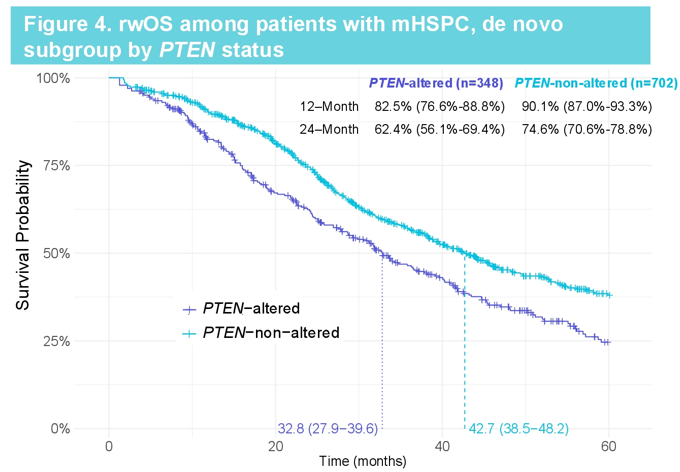

总体而言,与未携带PTEN突变的患者相比,携带PTEN突变的患者中位rwOS更短(33.4 vs. 43.5 个月),而且在新发的mHSPC患者中也观察到相似趋势。

对于mHSPC患者,无论一线使用单独ARPI、多西他赛还是ADT,携带PTEN突变的患者较未携带PTEN突变的患者rwOS均更短。

研究结论

在所有mHSPC患者中,尽管PTEN各组之间的患者特征和治疗模式相似,但携带PTEN突变患者的OS较未携带PTEN突变的患者更差。未来的生存分析将考虑PTEN组之间的潜在差异,例如患者的种族和伴随其他生物标志物的改变。

专家点评

前列腺癌是男性最常见的癌症之一,其发病率和死亡率在全球范围内持续上升,尤其是在中国等亚洲国家,亟需新的治疗策略来应对这一挑战。在当前的治疗环境中, mCRPC的治疗仍然是一个重大挑战,mCRPC的高度分子异质性,涉及多种基因组改变,这使得仅仅依靠现有的作用机制药物的单一治疗手段无法满足所有患者的治疗需求,探索更多创新治疗方案及联合治疗方案以延 mCRPC患者生存显得尤为重要。

在本届ASCO大会上,关于mCRPC的创新治疗研究进展引起了广泛关注。新型B7H3抗体偶联药物DB-1311/BNT324的研究结果显示出42.3%的客观缓解率和90.4%的疾病控制率,表明针对特定靶点的治疗策略可能为mCRPC患者带来新的生存希望。此外,针对人激肽释放酶2的双特异性抗体Pasritamig的研究也显示出良好的安全性和生存获益,提示其在mCRPC中的潜在应用,且多项注册性研究正在进行中。

在免疫联合治疗方面,177Lu-PSMA-617与免疫检查点抑制剂的联合使用显示出改善的无进展生存期和总生存期。EVOLUTION结果表明,联合治疗组的PSA无进展生存率显著高于单药组(33% vs 17%),这为免疫治疗在mCRPC中的应用提供了新的证据。

在NEPC治疗方面,帕博利珠单抗联合铂类化疗的研究结果显示出一定的疗效,客观缓解率达到33%。在当前治疗选择有限的背景下,这为NEPC患者提供了新的治疗思路。

此外,PTEN作为生物标志物在前列腺癌中的应用价值也得到了进一步的探讨。研究表明,PTEN缺陷与患者的预后密切相关,携带PTEN突变的患者中位生存期低于未突变患者。未来的研究应继续探索PTEN状态与治疗反应之间的关系,以优化治疗方案。

总体而言,2025年ASCO大会上关于前列腺癌的研究进展为临床医生提供了宝贵的学术视野,尤其是在mCRPC和NEPC的治疗策略上。未来的研究应继续探索不同分子特征患者的最佳治疗方案,以期提高患者的生存率和生活质量。随着个体化精准医疗的不断发展,期待这些研究能够为前列腺癌的治疗提供更多的证据和指导,帮助临床医生优化治疗决策,改善患者预后。

1. Lancet. 2024 Apr 27;403(10437):1683-1722.

2. Scher HI, et al. PLoS One. 2015 Oct 13;10(10):e0139440.

3. Robinson D, et al. Cell. 2015;161:1215–1228.

4. 2025 ASCO, Abstract 5015.

5. 2025 ASCO, Abstract 5017.

6. Curr Oncol. 2023 Apr 19;30(4):4246-4256.

7. 2025 ASCO, Abstract 5016.

8. Sartor O et al. N Engl J Med 2021;385(12):1091-1103.

9. Hofman MS et al. Lancet 2021;397(10276):797-804.

10. Hofman MS et al, Lancet 2024;25(1)99-107

11. Morris MJ et al. Lancet 2024 Sep 28;404(10459):1227-1239.

12. Sharma P et al. ASCO GU 2023.

13. Linch MD et al. ASCO 2024.

14. 2025 ASCO, Abstract 5018.

15. Siegel et al, Cancer Statistics 2025;

16. Sharma P et al, Cell Press 2020;

17. Antonarakis et al, JCO 2020;

18. Kwan EM et al, Eur Uro 2022;

19. Fizazi K et al, Eur Uro 2020

20.Conteduca V et al.Eur J Cancer.2019;121:7-18.

21.Yoshida T et al.Front Oncol.2022;12:912490.

22.Aggarwal R et al.J Clin Oncol.2018;36:2492-2503.

23.National Comprehensive Cancer Network.NCCN clinical practice guidelines inoncology (NCCN guidelines):small cell lung cancer (Version 4.2025).January 13,2025.Accessed April 23,2025.https:/www.nccn .org/professionals/physician_gls/pdf/sclc.pdf5.Aggarwal R et al.

24.JNatl Compr Canc Netw.2014;12:719-726.

25.Gagnon R et al.Clin Genitourin Cancer.2025;23:102274.

26.Iwamoto Het al.Anticancer Res.2022;42:2167-2176.

27. 2025 ASCO. Abstract 5059.

28.Antonarakis ES et al.JClin Oncol.2020;38:395-405.

29. Rudin CM et al. J Clin Oncol. 2020:38:2369-2379.

30. 2025 ASCO. Abstract 5087.

31. Cai M, et al. Drug Resist Updat. 2023 May:68:100962.

32. Sweeney C, et al. Lancet. 2021 Jul 10;398(10295):131-142.

33. 2025 ASCO. Abstract 5003.

34. 2025 ASCO. Abstract 5096.

特别鸣谢

排版编辑:TanRongbing

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号