病史摘要:患者,女性,67岁,2021.01.21因“干咳3月”于当地医院就诊,胸部CT示:左下肺占位,大小约20mm×25mm。

症状体征:未发现异常体征。

诊断方法:手术后病理,结果提示:(左下肺)距胸膜0.3cm处见一灰白、质硬肿块,2cm×2cm×2cm,神经内分泌癌,大细胞癌,脉管内见癌栓,见支气管及肺泡腔播散;胸膜及支气管切缘未见肿瘤累及。淋巴结同未见癌转移。

治疗方法:手术治疗,于2021.01.28行左肺癌楔形切除术。术后根据病理结果和分子标记物进行了个性化的化疗和靶向治疗。

临床转归:术后初期反应良好,但一年后出现复发,随后采取第二线治疗,包括免疫治疗,最终患者总生存期达到了35个月。

适合阅读人群:肿瘤科;呼吸科

关键词:大细胞神经内分泌肺癌、化疗、免疫治疗、硫培非格司亭

引言

肺癌,一种起源于气管、支气管黏膜或腺体的恶性肿瘤,按病理学特征分为多种组织类型,其中腺癌、鳞癌、小细胞癌为常见类型,而腺鳞癌、大细胞癌、大细胞神经内分泌癌及黏液表皮样癌等则较为罕见。本研究关注的是一种相对少见的肺癌病理类型——肺大细胞神经内分泌癌。尽管对于常见肺癌类型的治疗已取得显著进展,但对于这一特殊类型,治疗主要仍依赖于化疗,其最佳治疗方案仍有待确定。同时,免疫和靶向治疗的有效性和适用性也在积极探索之中,本例的研究结果对于理解和治疗此类罕见肺癌具有重要意义。

临床资料

一般资料

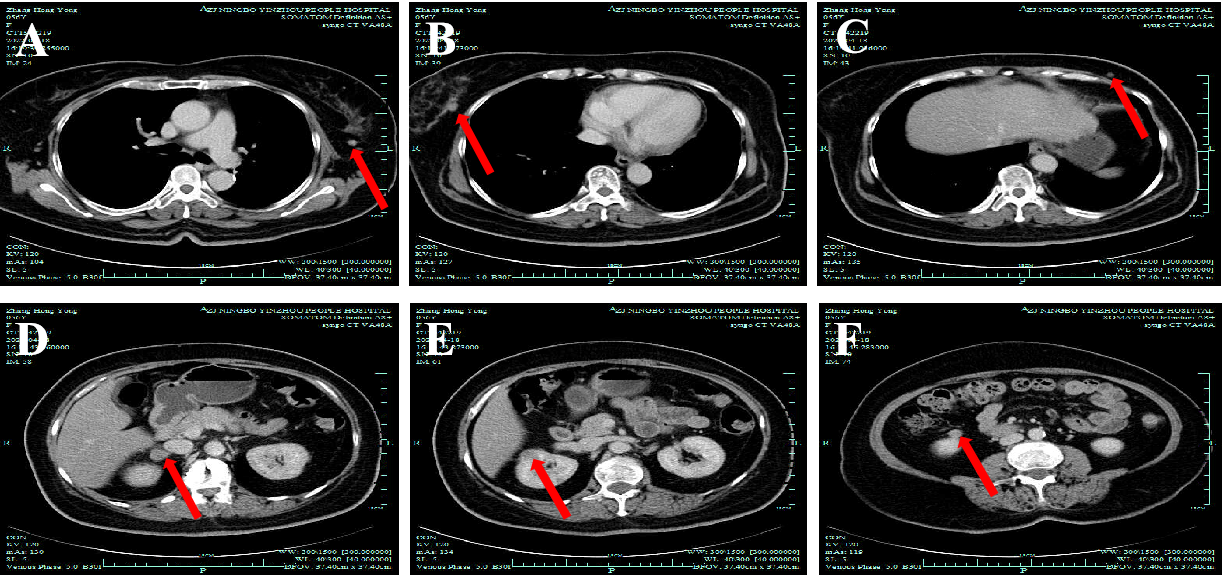

患者,女性,67岁,因“左肺癌术后2年余,右上臂疼痛近2月”于2022.04我院就诊。此前,2021.01.21因“干咳3月”于当地卫生院行胸部CT,提示左下肺占位;2021.01.25进一步于上海某医院就诊,PET/CT结果提示:左下肺结节影伴FDG代谢异常增高,结合病史,考虑为恶性病变所致可能大。排除手术禁忌后于2021.01.28行左肺癌楔形手术,手术顺利,术后病理报告显示左下肺近胸膜处发现一个2厘米的灰白色硬质肿块,诊断为神经内分泌癌和大细胞癌,伴有血管内癌栓形成和支气管及肺泡腔内播散,但胸膜和支气管切缘未受累,淋巴结未发现癌症转移。免疫组化显示细胞角蛋白(CK)、染色质素A(CgA)、Syn、甲状腺转录因子-1(TTF-1)和RB1阳性,而波形蛋白(VIM)、WT-1、P63、NapsinA、P40、P53和SSTR2a阴性,Ki67增殖指数为30%,基因检测显示EGFR为野生型,肿瘤丙氨酸转移酶(TPS)和糖蛋白特异性磷酸化酶(GPS)的表达均低于1%。术后诊断:左下肺大细胞神经内分泌癌术后pT1bN0M0 IA2期。随后,患者完成了4周期的辅助化疗(培美曲塞针900mg d1+卡铂400mg d1 q3w),并定期复查,病情稳定。然而,在2022.02,患者开始出现右上臂疼痛,且因疫情,延误至4月份于我院就诊。2022.04.18右上臂MR平扫提示右侧肱骨可能的转移瘤;胸部及上腹部增强CT提示胸壁、乳腺及肾上腺、肾脏多发转移,详见图1。2022.04.22行PET-CT检查,结果明确神经内分泌肿瘤的广泛扩散。

检查

术后病理示:(左下肺)距胸膜0.3cm处见一灰白、质硬肿块,2cm×2cm×2cm,神经内分泌癌,大细胞癌,脉管内见癌栓,见支气管及肺泡腔播散;胸膜及支气管切缘未见肿瘤累及。淋巴结:4+5+6,2/0见癌转移,7,6/0见癌转移,10,1/0见癌转移。

免疫组化示:CK(+),VIM(-),CgA(+),Syn(+),TTF-1(+),WT-1(-),Ki67 (30%+), P63 (-),NapsinA (-),P40 (-),P53(-),SSTR2a(-),RB1(+)。术后恢复可。基因检测示:EGFR野生型。TPS<1%,GPS<1。

右上臂MR平扫:右侧肱骨中段局部骨质信号异常,转移瘤可能。

胸部+上腹部增强CT显示:胸壁、乳腺、肾上腺及肾脏多发转移。

PET-CT示:多个不同器官的异常结节,包括垂体窝、右甲状腺、左右肺下叶、双侧乳腺、左下胸壁皮下、胰腺颈部、右肾的上下极、右侧肾上腺,以及右上臂肱骨和T6椎体的局部骨质密度变化。这些结节和骨质密度改变区域在PET-CT中显示出FDG(18F-氟脱氧葡萄糖)摄取增高。明确神经内分泌肿瘤的扩散累及。

诊断与鉴别诊断

诊断:左下肺大细胞神经内分泌癌rT0N0M1c IVB期(骨、肾、肾上腺、乳腺、胸壁、肺及垂体窝转移)、PS评分1分

诊断依据:结合患者病史、病理学检查结果及影像学检查可明确诊断。

治疗

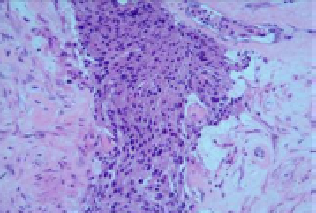

本患者67岁,女性,初诊为左下肺大细胞神经内分泌癌,病变已扩散至骨骼、肾脏、肾上腺、乳腺、胸壁等多个部位,诊断为IVB期。患者身体状况尚好(PS评分1分),但由于化疗方案尚无共识,经多学科团队(MDT)讨论后,鉴于患者胃泌素释放肽前体(ProGRP)水平显著升高、>5000pg/ml,决定按照非小细胞肺癌方案进行辅助治疗。因效果欠佳,DFS仅12个月,且术后病理免疫组化显示RB1蛋白阳性,但未有二代测序结果证实RB1基因的突变状态。综合考虑,决定采用针对小细胞肺癌的治疗方案进行治疗。于2022.04.27和05.19,患者接受了依托泊苷和顺铂的化疗,辅以度伐利尤单抗的免疫治疗,3周/周期。治疗期间,为预防化疗引起白细胞和中性粒细胞减少,每周期化疗后均使用硫培非格司亭6mg进行预防。尽管影像评估显示病情进展,但为排除免疫治疗的假性进展,进行了右乳腺病灶穿刺活检,病理结果确认为神经内分泌癌转移,详见图2。治疗期间,由于患者右上臂疼痛,进行针对骨转移的姑息性放疗(DT30Gy/10F)。但随着病情评估结果显示原病灶增大,一线治疗被认为效果不佳。

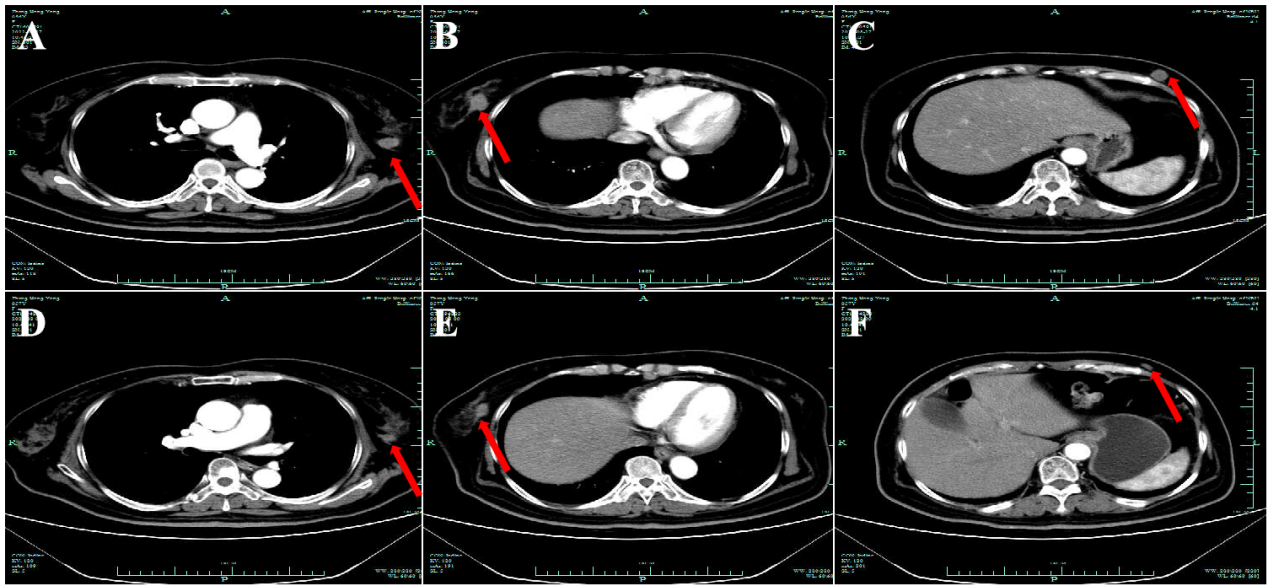

之后,患者接受了一种结合针对小细胞和非小细胞肺癌特点的综合化疗方案作为二线治疗,即行白蛋白紫杉醇200mg d1,d8+卡铂600mg d1+恩度60mg d1,75mg d2-3方案化疗联合抗血管靶向治疗两周期。2022.06.14开始化疗后,由于未采取预防性措施,患者出现了中性粒细胞计数的显著下降,这是化疗常见的副作用之一,会增加感染的风险。因患者的中性粒细胞计数下降至二级(轻度至中度降低),医生随即采用了短效升白细胞药物进行干预,有效恢复了中性粒细胞的水平,但这导致下一周期化疗的延迟了3天。2022.07.08行第二周期治疗时,患者在第一天化疗后经历了更为严重的中性粒细胞计数III级下降(中度至重度降低),再次接受了短效升白细胞药物处理。随后,在第八天如期进行了化疗,并在第九天使用了硫培非格司亭注射6mg作为预防措施,以避免中性粒细胞进一步下降。通过这一系列及时且有效的干预措施,患者的白细胞及中性粒细胞计数得以保持在正常范围,确保了治疗的连续性和患者的健康状态。

最后,进入三线治疗阶段,虽然基因检测没有发现明确的治疗靶点,但肿瘤突变负荷(TMB)的高水平暗示患者可能对免疫检查点抑制剂有反应。因此,在PD-L1抑制剂治疗未达预期效果后,转而尝试使用PD-1抑制剂,并辅以安罗替尼胶囊。自2022.08开始,患者采用了这一新的治疗组合,取得了一定程度的病情缓解。2023.05,病情再度恶化。尽管面临挑战,但此治疗方案延长了患者的总生存期至35个月,显示了对这一难治疾病的积极探索和治疗尝试。

在这位患者的治疗历程中,我们可以观察到个性化治疗计划的调整,这些调整是基于患者的疾病进展、身体反应以及新的诊断信息。患者的治疗方案从传统的化疗和免疫治疗转变为更为个性化的靶向治疗,这一过程反映了医疗团队对持续变化的病情的响应,以及对患者病情进行综合管理的重要性。遗憾的是,尽管采取了多线治疗策略,患者最终在2023.12月去世。这一病例展现了晚期肺癌治疗的复杂性和挑战,同时也凸显了对临床试验和新疗法研究的持续需求。

治疗结果、随访及转归

患者于2023年12月中旬不幸去世,自诊断以来总生存期(OS)达到了35个月。

讨论

在本病例报告中,我们探讨了一例大细胞神经内分泌肺癌(LCNEC)的治疗经历,这种肿瘤因其临床和病理表现的复杂性而特别引人关注。对于LCNEC的治疗路径,手术切除在可切除病例中是优先考虑的选择,但术后辅助治疗和不可切除病例的治疗策略仍然充满挑战,尚无明确共识。然而,近期的数据显示LCNEC可以根据病理特性被分为类似小细胞肺癌(SCLC)和非小细胞肺癌(NSCLC)两种亚型[1],RB1蛋白的表达情况可能成为指导治疗选择的重要标记物。具体来说,RB1缺失的LCNEC可能会从小细胞肺癌化疗方案中获益,而在RB1表达的情况下,则倾向于选择非小细胞肺癌化疗方案。在本例中,根据RB1表达的情况,选择了非小细胞肺癌的化疗方案。此外,考虑到化疗诱发的骨髓抑制是影响治疗连续性和患者质量生活的重要因素,我们在治疗中合理运用了硫培非格司亭。硫培非格司亭,作为一种白细胞生长因子,能有效预防和治疗因化疗导致的严重中性粒细胞减少症,减少感染风险,保证了患者能够按时接受化疗。在本例患者的治疗过程中,通过在化疗周期中适时使用硫培非格司亭[2],确保了患者中性粒细胞的数量得以迅速恢复,维护了治疗的完整性和患者的整体健康。

在本例中,我们通过综合考虑病理 、免疫组化及临床特征,实施了针对患者RB1表达情况的个性化治疗决策。这种以分子标志物为依据的治疗选择途径,虽然仍处于初步探索阶段,但它提供了一种在传统病理分类基础上的深入理解,为LCNEC治疗提供了新的视角。此外,我们也注意到,在晚期LCNEC的治疗中,化疗反应率不高,当前关于靶向治疗和免疫治疗的研究仍在积极进行中。患者在初步治疗未能获得预期效果后,接受了抗血管生成靶向药物与免疫治疗的联合方案作为后续治疗,并观察到了一定的疗效。

本病例的讨论强调了在治疗LCNEC时,结合最新的科研数据和临床指南,以个性化的方法来制定治疗方案的重要性。同时,我们呼吁更多的临床研究和案例分享,以丰富我们对LCNEC治疗的理解,最终实现治疗决策的优化和患者预后的改善。

利益冲突声明:所有作者均声明本研究不存在利益冲突。

[1] Ferrara MG, Stefani A, Simbolo M, et al. Large Cell Neuro-Endocrine Carcinoma of the Lung: Current Treatment Options and Potential Future Opportunities. Front Oncol. 2021Apr15;11:650293. doi: 10.3389/fonc.2021.650293.

[2] 黄乐珊,梅峥嵘,吴仲洪,曾晓敏,严鹏科.硫培非格司亭预防癌症患者化疗后中性粒细胞减少的有效性和安全性评价[J].实用医学杂志,2021,37(6):787-791.DOI:10.3969/j.issn.1006-5725.2021.06.020.

排版编辑:肿瘤资讯-王俊澔

苏公网安备32059002004080号

苏公网安备32059002004080号